- Analekzem

Das (Peri-) Analekzem ist ein nicht seltener Vorstellungsgrund in der hausärztlichen Praxis. Aufgrund von Schamgefühl und Tabuisierung erfolgt der erste Arztkontakt häufig erst spät, wenn beim Patienten bereits ein hoher Leidensdruck vorliegt. Die Diagnosestellung ist nicht einfach, da sich die geschilderten Symptome sowie die Klinik meist sehr heterogen präsentieren. Diese kurze Übersicht geht besonders auf die Abklärung und entsprechende Therapie je nach Ätiologie des Analekzems ein.

Fallvignette:

Ein 77-jähriger Patient wurde von den Kollegen der Gastroenterologie bei bereits seit Monaten bestehenden, stark juckenden Hautveränderung perianal zugewiesen. Anamnestisch wird auf sehr gründliche Reinigung des Intimbereichs Wert gelegt und es werden neben Toilettenpapier auch Feuchttücher zur täglichen Reinigung verwendet. Weiters besteht eine atopische Dermatitis bei Typ I Sensibilisierung auf Pollen. Klinisch imponiert ein perianales Erythem mit einzelnen Streuherden, unscharf begrenzt (Abb. 2). Ein Hämorrhoidalleiden oder andere proktologische Erkrankung wurde bereits von den Kollegen der Gastroenterologie ausgeschlossen. Da aufgrund der Anamnese eine Kontaktsensibilisierung möglich erschien, wurde eine Epikutantestung veranlasst. Hier zeigte sich eine Kontaktsensibilisierung auf verschiedenste Bestandteile von Topika im Perianalgebiet, insbesondere auf Methylisothiazolinon (Feuchttüchter) und Duftstoffmix/Kolophonium (Bestandteil vieler Cremen) (Abb. 1). Die Diagnose eines kontaktallergischen Analekzems konnte damit gestellt werden und es wurde dem Patienten geraten, sämtliche Pflegeprodukte abzusetzen und zur Pflege auf blande Vaseline umzustellen. Damit, und mit einer kurzzeitigen Anwendung eines topischen Steroids der Klasse II kam es innerhalb weniger Wochen zu einer vollständigen Abheilung.

Je nach zugrunde liegender Ursache werden 3 Formen des Analekzems unterschieden.

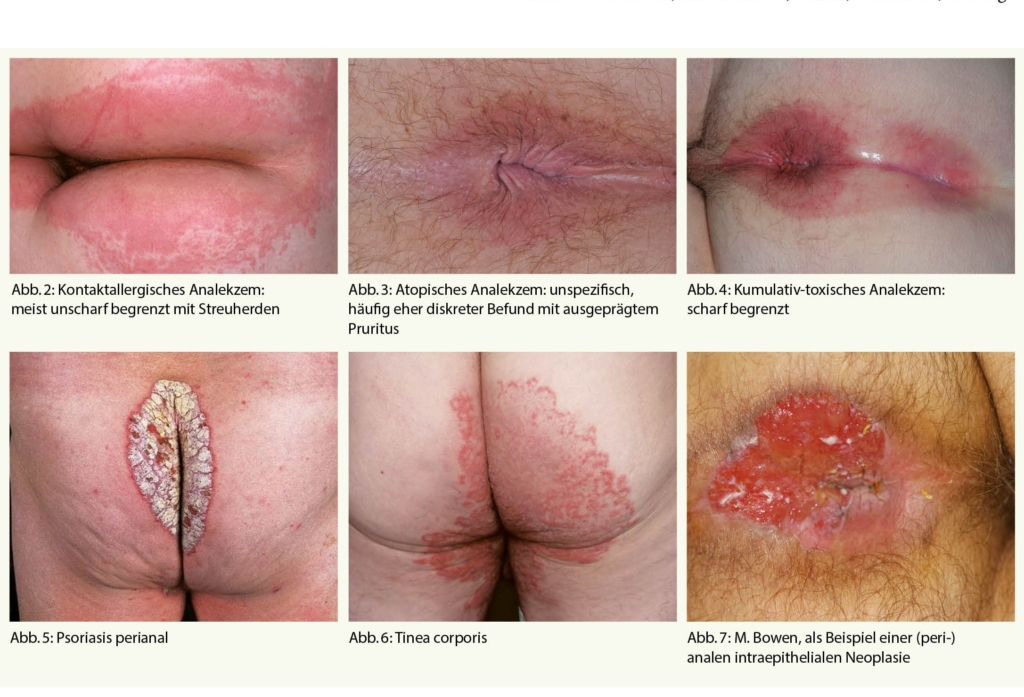

Das kontaktallergische Analekzem wird durch Inhaltstoffe (Pflege- oder Duftstoffe) von topisch angewendeten Cremes, Proktologika oder Feuchttüchern ausgelöst. Je nach zeitlichem Auftreten kann das Analekzem einen akuten oder chronischen Verlauf haben, klinisch zeigt sich eine unscharfe Begrenzung (Abb. 2). Wichtig ist die genaue Anamnese sowie zur Identifizierung des Allergens die Durchführung eines Epikutantests. Die Kontaktallergene sind vielfältig, neben div. Duftstoffen wurden auch Allergien auf Lokalanästhetika wie Lidocain und Benzocain, Thiomersal (auch Thimerosal) und Methylisothiazolinon (Konservierungsmittel in Dermatika und Arzneimitteln), Perubalsam (Myroxylon pereirae), Kamillenextrakt und Menthol beschrieben (1, 3).

Das atopische Analekzem liegt häufig bei Patienten mit atopischer Disposition vor. Neben den typischen Prädilektionsstellen für das atopische Ekzem, wie dem Gesichtsbereich, den Ellbeugen und den Kniekehlen ist auch häufig der Anogenitalbereich betroffen (Abb. 3). Beim atopischen Analekzem klagt der Patient meist über starken Pruritus. Inspektorisch zeigt sich hingegen oft nur ein diskreter Hautbefund, bei chronischem Verlauf und starkem Juckreiz findet sich nicht selten ein lichenifiziertes Ekzem (1, 2).

Das kumulativ-toxische Analekzem tritt meist durch verschiedene Faktoren auf, welche längerfristig eine Reizung der perianalen Haut provozieren. Häufig liegen eine Stuhlinkontinenz oder anatomische Veränderungen wie Hämorrhoiden oder Marisken vor, die die Analhygiene stören und damit zu einer meist scharf begrenzten Mazeration der perianalen Haut führen (Abb. 4). Weitere Ursachen können vermehrtes Schwitzen (z.B. bei Adipositas) oder mangelnde Intimhygiene bzw. übermässige Hygiene mit aggressiven Reinigungsmitteln oder rauem Toilettenpapier sein. Als Differentialdiagnose muss ausserdem an eine Infektion mit Candida oder Streptokokken, im Sinne einer streptogenen perianalen Dermatitis, gedacht werden (1, 2).

Diagnostik

Um eine Rezidivbildung und Chronifizierung eines Analekzems zu vermeiden, sollte die auslösende Ursache mittels einer möglichst standardisierten Abklärung gesucht werden.

Die ausführliche Anamnese ist essenziell, um die Ursache des Analekzems eingrenzen zu können. Wobei neben zeitlichem Auftreten und Verlauf auch die Leitsymptome wie Juckreiz, Brennen, Nässen und Schmerzen erhoben werden. Angesprochen werden sollte auch eine mögliche atopische Diathese und die Art der Analhygiene (übersteigert/unzureichend). Weiters sollte aktiv nach proktologischen Vorerkrankungen (Hämorrhoiden, Analfisteln etc.), Sexualverhalten (Analverkehr, Gleitcremen, Präservativgebrauch), Geschlechtskrankheiten in der persönlichen Anamnese und bei Personen > 50 Lebensjahren eine evtl. bereits durchgeführten Koloskopie erfragt werden. Zur Standarduntersuchung gehören immer die Inspektion und digital-rektale Untersuchung, welche einfach in der hausärztlichen Praxis durchzuführen sind. Wobei die Inspektion idealerweise das gesamte Integument umfasst. So finden sich beispielsweise bei der Psoriasis neben den typischen Prädilektionsstellen an den Streckseiten der Extremitäten (Ellenbogen, Knie) oder am Os sacrum häufig auch im Anogenitalbereich typische Hautveränderungen (Abb. 5). Auch die Durchführung eines Abstrichs bspw. zum Nachweis einer perianalen Streptokokkendermatitis, gehört zur Abklärung dazu. Auch eine Probenentnahme bei V.a. Tinea corporis (Abb. 6) oder Candidiasis sollte im Zweifelsfall durchgeführt werden.

Bei V.a. ein kontaktallergisches Analekzem gehört die Durchführung einer Epikutantestung zur Basisabklärung. Es sollten immer die Standardreihe, Duftstoffreihe und eigene Präparate wie Pflegeprodukte mitgemacht werden. Die Durchführung einer Prokto- und Rektoskopie bleibt diesbezüglich erfahrenen Ärzten vorbehalten. Im Zweifel sollte eine Überweisung in eine proktologische Sprechstunde erfolgen. Dies gilt insbesondere bei Tastbefunden im Analkanal, HIV-Patienten, Vd. a. anale intraepitheliale Neoplasie (AIN) und Befunden, die in adäquater Zeit nicht auf eine Therapie ansprechen. Auch sollten Biopsien durch einen Dermatologen oder Proktologen erfolgen. (Abb. 7).

Therapie

Die im Folgenden beschriebenen Massnahmen sind für alle Ekzemvarianten gleichermassen gültig.

Richtige Analhygiene: Übermässige Reinigung des Intimbereichs, wie auch unzureichende Analhygiene können oft ein Analekzem begünstigen. Eine tägliche Reinigung mit klarem Wasser, ohne Zusatz von Seifen wird empfohlen. Die Haut sollte anschliessend mit einem Handtuch trocken getupft oder mit Kaltluftfön getrocknet werden. Auf enganliegende Kleidung sollte wenn möglich verzichtet werden, atmungsaktive Wäsche z.B. aus Baumwolle sollte bevorzugt werden.

Verzicht auf kumulativ-toxische Substanzen und Kontaktallergene: Die Meidung solcher Substanzen ist die Voraussetzung der Behandlung eines kumulativ-toxischen und kontaktallergischen Analekzems. Die Anwendung duftstoffhaltiger Feuchttücher, Reinigungsmittel und Deodorants muss beendet werden.

Behandlung proktologischer Erkrankungen: Am häufigsten liegen Hämorrhoiden vor, welche durch Juckreiz, Schmerzen, Blutungen oder Gefühl der inkompletten Stuhlentleerung das Auftreten eines Analekzems begünstigen können. Auch beim Vorliegen einer Analfistel oder eines Sinus pilonidalis kann es zu Nässen und somit Ausbildung einer Hautmazeration kommen, welche ihrerseits wiederum die Bildung eines Ekzems fördert (1). Eine Störung der Kontinenz aus verschiedensten Ursachen kann eine Änderung des Feuchtmilieus verursachen und somit die Entstehung eines Perianalekzems begünstigen.

Topische Therapie

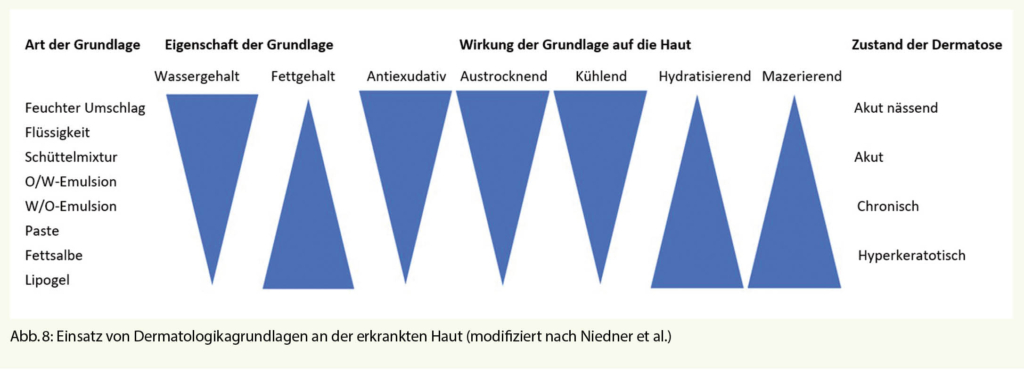

Die topische Therapie richtet sich nach der zugrundeliegenden Ätiologie und Morphe der Dermatose. (Abb. 8).

Bei akut nässenden Hautveränderungen oder starker Schweissbildung im Analbereich können Adstringenzien in Form von Sitzbädern angewandt werden (Tannosynt flüssig, 1-2x/Tag). Auch die in Schwarztee enthaltenden Gerbstoffe zeigen eine austrocknende Wirkung und können als feuchte Umschläge angewandt werden. Weiters fördern antientzündliche und meist allergenfreie Zinkzubereitungen die Wundheilung. Es stehen Externa mit unterschiedlichem Wasser- bzw. Fettgehalt zu Verfügung (Oxyplastin Wundpaste, Zincream Medinova Cremepaste), welche mehrfach täglich angewendet werden können. Bei V.a. ein Kontaktekzem sollten wenn möglich, besonders vor geplanter Epikutantestung, nur allergenfreie Externa wie z.B. die Grundlagenrezeptur Öl in Wasser Emulsion Unguentum emulsificans aquosum (Magistralrezeptur Ung. emulsificans z.B. 30 ad Aqua 100) oder blande Vaseline angewendet werden. Als antientzündliche Therapie werden bei allen (Peri-) Analekzemen, aber besonders beim atopischen Ekzem, kurzfristig Steroide der Klasse II angewendet. Die Anwendung 1x/Tag sollte einen Zeitraum von 2-3 Wochen (ausschleichend) nicht überschreiten (Hydrocortison bspw. Locoid Emulsion oder Creme 0.1%) (4).

Vorwiegend zur Behandlung von Hämorrhoiden sind eine Vielzahl von Kombinationsprodukten im Handel, welche Steroide mit Lokalanästhetika oder Antiseptika kombinieren (Scheriproct, Synalar, FaktuSalbe). Diese Präparate sind zwar einerseits effektiver, was die schmerz- und juckreizstillende Wirkung angeht, sollten aber nicht bei begleitenden bakteriellen Infektionen oder Mykosen angewendet werden. Ausserdem besteht das Risiko der Kontaktallergie und die Anwendungsdauer sollte wenn möglich 2 Wochen nicht überschreiten (5).

Calcineurininhibitoren wie Tacrolimus (Protopic®) und Pimecrolimus (Elidel®) werden bei hartnäckigen (Peri-) Analekzemen zum Sparen von Steroiden eingesetzt. Nicht nur beim atopischen Ekzem oder vielen anderen entzündlichen Dermatosen zeigen beide Wirkstoffe eine hohe antientzündliche Wirkung ohne steroidtypische Nebenwirkungen oder signifikante systemische Absorption. Ausserdem zeigen topische Calcineurininhibitoren nicht selten eine rasche Besserung des Pruritus, welcher ein Hauptsymptom des Analekzems darstellt. Ausser bei der atopischen Genese handelt es sich aber um einen Off-label use (6, 7).

Julia Kandinger

Hausarztpraxis Grossfeld

Grossfeldstrasse 1

7310 Bad Ragaz

julia.kandinger@hin.ch

Kantonsspital St. Gallen

Rorschacher Strasse 95

Haus 20

9007 St. Gallen

antonio.cozzio@kssg.ch

Die Autoren haben in Zusammenhang mit diesem Manuskript keine Interessenkonflikte deklariert.

◆ Die Diagnose eines (Peri-)Analekzems wird häufig durch Eigentherapie des Patienten sowie Tabuisierung und Schamgefühl verzögert.

◆ Um eine Rezidivbildung und Chronifizierung eines Analekzems zu vermeiden, sollte die auslösende Ursache mit einer möglichst standardisierten Abklärung gesucht werden (Abstrich/Allergietestung/Biopsie).

◆ Die topische Therapie richtet sich neben der Instruktion zur richtigen Analhygiene nach der zugrundeliegenden Ätiologie und Morphe der Dermatose.

◆ Bei Tastbefunden im Analkanal, HIV-Patienten, Vd. a. anale intraepitheliale Neoplasie (AIN) und Befunden, die in adäquater Zeit nicht auf medikamentöse Therapie ansprechen, sollte eine Überweisung in eine proktologische Sprechstunde zur Beurteilung und ggf. Biopsie erfolgen.

der informierte @rzt

- Vol. 11

- Ausgabe 3

- März 2021