- Stellenwert der Radiologie bei Osteoporose

Der Formenkreis der rheumatischen Erkrankungen gehört weltweit zu den häufigsten chronischen Krankheiten und die Osteoporose stellt mit steigender Prävalenz in unserer Gesellschaft ein erhebliches gesundheitliches Risiko dar. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, dem Kliniker einen Überblick über die aktuelle Bildgebung bei beiden Entitäten zu geben. Im ersten Teil, erschienen in «der informierte arzt» im Januar 2021, wurde die Radiologie bei inflammatorischen Arthritiden beim Erwachsenen abgehandelt. Dieser zweite Teil hat die Möglichkeiten der Bildgebung sowie Ausblicke auf minimalinvasive Interventionen des Radiologen zur Schmerzlinderung bei Osteoporose zum Inhalt.

Aufgrund der steigenden Lebenserwartung in unserer Gesellschaft werden Ärzte immer häufiger mit Osteoporose und den mit ihr einhergehenden Komplikationen konfrontiert. Ungefähr 50% aller Frauen und 20% aller Männer über 50 Jahren werden in ihrem Leben eine Insuffizienzfraktur erleiden (1). Frakturen der Hüfte, der Wirbelkörper und des Handgelenks gehören zu den häufigsten osteoporotischen Frakturen. Eine verminderte Knochendichte und -qualität erhöhen jedoch das Risiko für Frakturen des gesamten Skeletts. Diese können mit einer signifikanten Morbidität einhergehen. Umso wichtiger ist es, bei Risikopatienten die Diagnose der Osteoporose frühzeitig zu stellen und mit entsprechenden Medikamenten zu therapieren. Im Frakturstadium kann der Radiologe mit minimalinvasiven Interventionen wie Vertebro- oder Kyphoplastien zudem eine wirksame Therapie zur Schmerzbehandlung anbieten und so zu einer verbesserten Lebensqualität von Patienten mit Osteoporose beitragen.

Quantitative Messung von Knochendichte und -struktur

Die Standardtechnik zur Messung der Knochendichte ist die Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA). T-scores werden verwendet, um Osteoporose, Osteopenie und normale Knochendichte entsprechend der Definition der World Health Organization (WHO) zu definieren (2). Der T-score ist die Standardabweichung verglichen mit einer jungen, normalen Referenzpopulation. Ein T-score > -1 bedeutet eine normale Knochendichte, während ein T-score >1 und < 2.5 eine Osteopenie und ein T-score ≥ 2.5 eine Osteoporose definiert. Die DXA wird zur Knochendichtemessung im Bereich des proximalen Femurs und der Lendenwirbelsäule (LWS) verwendet. Falls in diesen Regionen aufgrund höhergradiger degenerativer Veränderungen oder bilateraler Hüfttotalendoprothesen keine Messungen durchgeführt werden können, so kann alternativ der distale Radius verwendet werden.

Die WHO-Definition wurde ursprünglich nur für postmenopausale Frauen über 50 Jahren verwendet, sie kann jedoch gemäss aktuellen Guidelines auch für Männer über 50 Jahren angewendet werden (3).

Die International Society for Clinical Densitometry (ISCD) hat auch Guidelines für DXA von prämenopausalen Frauen, Männern unter 50 Jahren und Kindern veröffentlicht (4). Bei diesen Populationen werden Z-scores verwendet, um die individuellen Knochendichtemessungen mit gleichaltrigen Referenzpopulationen zu vergleichen. Ein Z-score < -2 wird definiert als Knochendichte unter der für das Alter erwarteten Spannbreite. Die Strahlendosis eines DXA-Scans ist tief (1-50 microSv) (5).

Alternativ zur DXA kann auch eine quantitative Computertomografie (QCT) zur Messung der Knochendichte verwendet werden (6). Hierbei werden die Trabekel des Knochens gemessen. Anstelle von T-scores werden bei dieser Methode absolute Werte bestimmt. Knochendichtewerte über 120 mg Hyodroxyapatite/ml sind normal, 120-80 mg/ml definieren eine Osteopenie und Werte unter 80 mg/ml entsprechen einer Osteoporose (7). Die Strahlendosis einer QCT ist höher als diejenige eines DXA-Scans (50-60 microSv für single-slice QCT bzw. 1500-3000 microSv bei volumetrischen Messungen) (5, 8). Es wird empfohlen, QCT anstatt DXA zu verwenden bei: 1) sehr kleinen oder sehr grossen Patienten; 2) älteren Patienten mit fortgeschrittenen degenerativen Veränderungen der LWS; 3) Patienten, welche mit Parathormon (PTH) oder Kortikosteroiden behandelt werden (9).

Neuere Techniken zur Messung der Knochenqualität bieten neben der Bestimmung der Knochendichte auch Möglichkeiten zur Errechnung der Knochensteifigkeit basierend auf hochaufgelösten 3D-Daten. Verfügbare Methoden sind die hochauflösende, periphere Computertomografie (HR-pQCT; Abb. 1), quantitativer Ultraschall (QUS), MR Spektroskopie des Knochenmarks oder Texturanalyse der DXA-Bilder.

Diagnose von osteoporotischen Frakturen

Osteoporotische Knochen gehen mit einem erhöhten Frakturrisiko einher. Die Diagnose von osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen kann mittels sämtlicher bildgebender Modalitäten gestellt werden. Wichtig bei der Durchsicht von Schnittbildern sind insbesondere die sagittalen Rekonstruktionen, da diese Frakturen ansonsten oftmals verpasst werden (10, 11).

Insuffizienzfrakturen des Sakrums sind etwas schwieriger zu diagnostizieren. Studien haben gezeigt, dass mittels konventioneller Röntgenbilder nur 20-38% dieser Frakturen korrekt identifiziert werden (12). Mittels CT können Insuffizienzfrakturen des Sakrums besser diagnostiziert werden. Aufgrund des oftmals signifikanten Knochenverlusts kann es jedoch schwierig sein, eine eindeutige Frakturlinie nachzuweisen. Die MRT ist hier deutlich sensitiver und kann Knochenmarksödem mittels flüssigkeitssensitiver, fettgesättigter Sequenzen (z.B. STIR) nachweisen. Frakturlinien können besser in T1-gewichteten Spin-echo Sequenzen gesehen werden. In chronischen Stadien findet sich oftmals mehr Sklerose, welche in T1-gewichteten und STIR-Sequenzen hypointens zur Darstellung kommt.

Neben Insuffizienzfrakturen des Sakrums können osteoporotische Frakturen am Beckenskelett auch an den Schambeinästen oder supraazetabulär auftreten, insbesondere bei Patienten mit Hüftgelenksprothesen aufgrund veränderter biomechanischer Belastung. Eine weitere Prädilektionsstelle für osteoporotische Frakturen sind der Femurkondylus und -kopf. Solche Frakturen führen typischerweise zu Arthrose und machen nicht selten einen Kniegelenksersatz nötig.

Therapie von Insuffizienzfrakturen

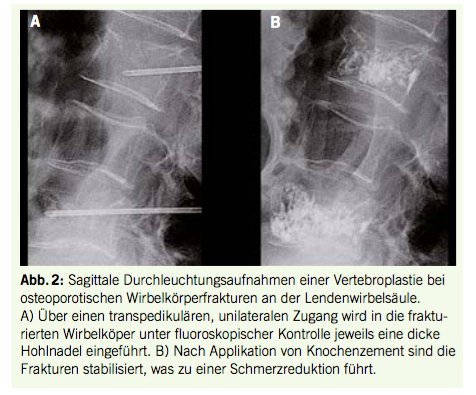

Von Seiten der Radiologie stehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten zur Therapie von Insuffizienzfrakturen an der Wirbelsäule zur Verfügung: Vertebroplastie und Kyphoplastie. Unter Vertebroplastie versteht man die perkutane Injektion von Knochenzement in einen frakturierten Wirbelkörper, normalerweise über einen unilateralen oder bilateralen transpedikulären Zugang (Abb. 2). Bei einer Ballon-Kyphoplastie wird der frakturierte Wirbelkörper meist über einen bilateralen transpedikulären oder extrapedikulären Zugang mittels eines expandierenden Ballons wieder aufgerichtet und anschliessend mit Knochenzement fixiert. Der Vorteil der Ballon-Kyphoplastie liegt darin, dass signifikant weniger Komplikationen (z.B. pulmonale Zementembolien oder neurologische Schädigungen) auftreten im Vergleich zur Vertebroplastie (13). Ausserdem kann die Kyphoplastie eine Wirbekörperdeformität, wie z.B. einen Keilwirbel, wieder aufrichten, was bei einer Vertebroplastie nicht möglich ist. Bezüglich Schmerzreduktion sind beide Methoden effektiv (14).

Eine etwas neuere Methode zur minimalinvasiven Behandlung von Insuffizienzfrakturen des Sakrums stellt die Sakroplastie dar. Analog zur Vertebroplastie wird hier meist unter CT-grafischer Fluoroskopie Knochenzement in die Frakturzone eingebracht.

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie

Universitätsspital Zürich

Rämistrasse 100

8091 Zürich

jonas.getzmann@usz.ch

Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie

Universitätsspital Zürich

Rämistrasse 100

8091 Zürich

jonas.getzmann@usz.ch

Die Autoren haben im Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte deklariert.

◆ Die Standardtechnik zur Messung der Knochendichte ist die Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA). T-scores werden verwendet, um Osteoporose, Osteopenie und normale Knochendichte zu definieren.

◆ Alternativ zur DXA kann auch eine quantitative Computertomografie (QCT) zur Messung der Knochendichte verwendet werden. Hierbei werden die Trabekel des Knochens gemessen. Anstatt von T-scores werden bei dieser Methode absolute Werte bestimmt.

◆ Osteoporotische Knochen haben ein erhöhtes Frakturrisiko. Frakturen des Beckens, der Wirbelkörper und des Handgelenks gehören zu den häufigsten osteoporotischen Frakturen. Vertebroplastien, Kyphoplastien und Sakroplastien sind wirksame Methoden zur Schmerztherapie, welche vom Radiologen angeboten werden können.

1. Bone health and osteoporosis: a report of the Surgeon-General. In: U.S. Department of Health and Human Services OotSG. Rockville, MD: Services DoHaH; 2004.

2. WHO. Technical Report: Assessment of Fracture Risk and Its Application to Screening for Postmenopausal Osteoporosis: A Report of a WHO Study Group. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 1994.

3. Baim S, Binkley N, Bilezikian JP, et al. Official positions of the International Society for Clinical Densitometry and executive summary of the 2007 ISCD Position Development Conference. J Clin Densitom 2008;11(1):75-91.

4. Lewiecki EM, Gordon CM, Baim S, et al. Special report on the 2007 adult and pediatric Position Development Conferences of the International Society for Clinical Densitometry. Osteoporos Int 2008;19(10):1369-1378.

5. Damilakis J, Adams JE, Guglielmi G, Link TM. Radiation exposure in X-ray-based imaging techniques used in osteoporosis. Eur Radiol 2010;20(11):2707-2714.

6. Link TM, Lang TF. Axial QCT: clinical applications and new developments. J Clin Densitom 2014;17(4):438-448.

7. American College of Radiology, Society for Pediatric Radiology, Society of Skeletal Radiology. ACReSPReSSR practice guideline for the performance of quantitative computed tomography (QCT) bone. Densitometry 2013 (Resolution 32).

8. Engelke K, Adams JE, Armbrecht G, et al. Clinical use of quantitative computed tomography and peripheral quantitative computed tomography in the management of osteoporosis in adults: the 2007 ISCD Official Positions. J Clin Densitom 2008;11(1)123-162.

9. Link TM. Osteoporosis imaging: state of the art and advanced imaging. Radiology 2012;263(1):3-17.

10. Muller D, Bauer JS, Zeile M, Rummeny EJ, Link TM. Significance of sagittal reformations in routine thoracic and abdominal multislice CT studies for detecting osteoporotic fractures and other spine abnormalities. Eur Radiol 2008;18(8):1696-1702.

11. Williams AL, Al-Busaidi A, Sparrow PJ, Adams JE, Whitehouse RW. Under-reporting of osteoporotic vertebral fractures on computed tomography. Eur J Radiol 2009;69(1):179-183.

12. Lyders EM, Whitlow CT, Baker MD, Morris PP. Imaging and treatment of sacral insufficiency fractures. AJNR Am J Neuroradiol 2010;31(2):201-210.

13. Taylor RS, Taylor RJ, Fritzell P. Balloon kyphoplasty and vertebroplasty for vertebral compression fractures: a comparative systematic review of efficacy and safety. Spine 2006;31(23):2747-2755.

14. Xing D, Ma JX, Ma XL, et al. A meta-analysis of balloon kyphoplasty compared to percutaneous vertebroplasty for treating osteoporotic vertebral compression fractures. J Clin Neurosci 2013;20(6):795-803.

der informierte @rzt

- Vol. 11

- Ausgabe 4

- April 2021