- Erhöhte Harnsäure – wirklich nur Gicht oder mehr?

Hyperurikämie geht mit vermehrter koronarer Herzkrankheit, zerebrovaskulären Ereignissen und Gesamtmortalität sowie mit renalen Problemen einher. In einem ersten Teil wurde über Hyperurikämie und kardiovaskuläre Probleme berichtet, dieser zweite Teil beschäftigt sich mit renalen Aspekten.

L’ hyperuricémie est associée à une augmentation des maladies coronariennes, des événements cérébrovasculaires et de la mortalité toutes causes confondues, ainsi qu’ à des problèmes rénaux. Dans une première partie, l’ hyperuricémie et les problèmes cardiovasculaires sont rapportés, cette seconde partie traite des aspects rénaux.

Teil 2: Hyperurikaemie und Niere

Epidemiologie

Die Serumharnsäurekonzentration ist nicht mit der Progression einer vorbestehenden chronischen Niereninsuffizienz assoziiert (zitiert in 5). So wird die Behandlung einer Hyperurikaemie bei etablierter chronischer Niereninsuffizienz in den Guidelines auch nicht empfohlen (zitiert in 1). Demgegenüber ist die Serumharnsäurekonzentration in der grossen Mehrzahl verfügbarer Studien ein unabhängiger Prädiktor einer neu auftretenden chronischen Niereninsuffzienz (zitiert in 5). Beispiel dafür ist das Vienna Health Screening Project, wo 21 475 gesunde Freiwillige über eine mittlere Verlaufsdauer von 7.4 Jahren nachverfolgt wurden (28). Nach multivariater Korrektur wurde in Relation zur Baseline-Serumharnsäure das Risiko des Neuauftretens einer zumindest mittelschweren Niereninsuffizienz mittels eGFR (MDRD-Formel) errechnet. Im Vergleich zu Probanden mit einer Baseline-Serumharnsäure < 416 mmol/l war das Risiko des Neuauftretens einer eGFR < 60 ml/min./1.73 m2 bei Baseline-Harnsäure 416-529 μmol/l um 74% und bei > 530 μmol/l um 212% erhöht (28).

Pathophysiologie

Genomweite Assoziationsstudien fanden 9 Loci, welche sowohl mit eGFR und chronischer Niereninsuffizienz als auch Serumharnsäure assoziiert sind (5). Diese Loci enkodieren aber in keinem einzigen Fall Harnsäuretransporter (5). Zudem induzieren die Allele, welche mit Harnsäureanstieg einhergehen, sowohl eine Verbesserung als auch Verschlechterung der Nierenfunktion (5) – das oxidativ-antioxidative Paradox …

Die Entwicklung/Progredienz einer chronischen Niereninsuffizienz bei Hyperurikaemie kann theoretisch durch zwei Pathomechanismen begünstigt werden (5):

- Die lösliche Harnsäure begünstigt v.a. intrazellulär via oxidativen Stress endotheliale Dysfunktion, tubulointerstitielle Fibrose und mesangiale Proliferation/In-flammation sowie glomeruläre Arteriolopathie (Vasokonstriktion mit konsekutiver Nierenfunktionsverschlechterung).

- Eine Harnsäurekristallurie infolge Hyperurikosurie induziert lokale Inflammation und tubulo-interstitielle Schädigungen mit nachfolgendem Nierenfunktionsverlust.

Diese beiden Pathomechanismen wurden neulich tierexperimentell anhand eines neu entwickelten Mausmodells getestet (29). Dabei war eine asymptomatische Hyperurikaemie allein nicht imstande, eine Progression der chronischen Niereninsuffizienz zu induzieren. Demgegenüber war die Niereninsuffizienz bei jenen hyperurikaemischen Mäusen progredient, welche unter Urinansäuerung zusätzlich eine Harnsäurekristallurie aufwiesen (29). Diese triggerte eine chronische Harnsäurekristall-Nephropathie mit Tubulusobstruktion, Inflammation und interstitieller Fibrose (29). Erst im Spätstadium traten dann zusätzlich interstitielle Harnsäurekristall-Granulome auf (29).

Klinische Daten

Erhöhte Serumharnsäure bei normaler Nierenfunktion

Die Datenlage ist sehr limitiert. In einer Studie bei 275 Patienten mit koronarer Herzkrankheit und einer mittleren eGFR um 80 ml/min./1.73 m2, welche einer Kontrastmitteluntersuchung unterzogen wurden, entwickelten unter Hydrierung mit NaCl 0.9% 34% und unter NaCl 0.9% + Acetylcystein 20% eine Kontrastmittel-induzierte Nierenfunktionsverschlechterung; eine solche trat in keinem der mit NaCl 0.9% + Allopurinol behandelten Patienten auf (30). In einer kleinen Studie bei asymptomatischen Hyperurikaemikern (> 415 μmol/l) bewirkten 300 mg Allopurinol pro Tag im Vergleich zu hyperurikaemischen Kontrollen einen leichten Anstieg der mittleren eGFR von 86 auf 89 ml/min./1.73 m2 (p = 0.001), was ohne Allopurinol nicht der Fall war (14). Basierend auf diesen wenigen Daten ist eine Behandlung der asymptomatischen Hyperurikaemie bei normaler Nierenfunktion nicht gerechtfertigt.

Erhöhte Serumharnsäure bei etablierter Nephropathie

Badve et al. (31) fanden jüngst bei 369 prospektiv randomisierten gichtfreien Patienten mit einer mittleren Serum-Harnsäure von 490 μmol/l, chronischer Niereninsuffizienz (mittlere eGFR 32 ml/min./1.73 m2) und Makroalbuminurie unter Allopurinol im Vergleich zu Placebo über zwei Jahre trotz Reduktion der Serumharnsäure unter Allopurinol keine Unterschiede bezüglich Progredienz von chronischer Niereninsuffizienz und Albuminurie (31). Gleichzeitig wurde eine Studie an 530 Typ1-Diabetikern mit diabetischer Nephropathie unter Therapie mit einem RAA-Hemmer, einer Iohexol-basierten GFR von im Mittel 68 ml/min./1.73 m2 und einer mittleren Serumharnsäure von 363 μmol/l veröffentlicht (32). Unter Allopurinol halbierte sich die Serumharnsäure, während sie unter Placebo auf dem Ausgangswert verharrte (32). Diese Reduktion der Serumharnsäure hatte aber keinen Effekt auf Nierenfunktionsverlust und Albuminurie (32). Somit bestätigen diese gut kontrolliert-randomisierten Studien die Guidelines, wonach die Senkung einer erhöhten Harnsäure bei etablierter chronischer Nierenerkrankung keinen nephroprotektiven Effekt vermittelt.

Niere und Harnsäurekristallurie/-lithiasis – die Gichtniere

Studien haben überzeugend gezeigt, dass sowohl das voll ausgeprägte Metabolische Syndrom (33) als auch ein zunehmender Body Mass Index (zentrale Adipositas) (34) mit gehäuftem Vorkommen von Harnsäure-Kristallurie und -Nephrolithiasis assoziiert sind. Das Problem der Harnsäurenephrolithiasis ist primär nicht die vermehrte Harnsäureausscheidung, sondern eine Hyperurikaemie in Kombination mit stark sauren Urinen («undue urine acidity») (35). Bei stark saurem Urin (pH < 5.3) liegt die Harnsäure überwiegend als undissoziierte Harnsäure vor, welche mit 0.54 mmol/l eine sehr geringe Löslichkeit aufweist – es kommt auch bei normaler Gesamtharnsäureausscheidung zu Kristallurie und Steinbildung (35). Die hohe Urinazidität ist Folge einer verminderten renalen Ammoniumausscheidung mit verminderter Pufferung von H+-Ionen (35). Nicht selten sind Harnsäuresteinpatienten auch Typ 2-Diabetiker (36), und bei Typ 2-Diabetikern fallen die Urin-pH-Werte mit zunehmender Insulinresistenz progredient ab (37). Da Insulin für die Produktion von Ammoniumionen im proximalen Tubulus mitverantwortlich ist, geht man von einer renal-tubulären Insulinresistenz als Ursache der verminderten Ammoniumionen-Produktion bei Harnsäuresteinpatienten mit Diabetes oder Metabolischem Syndrom aus (38)

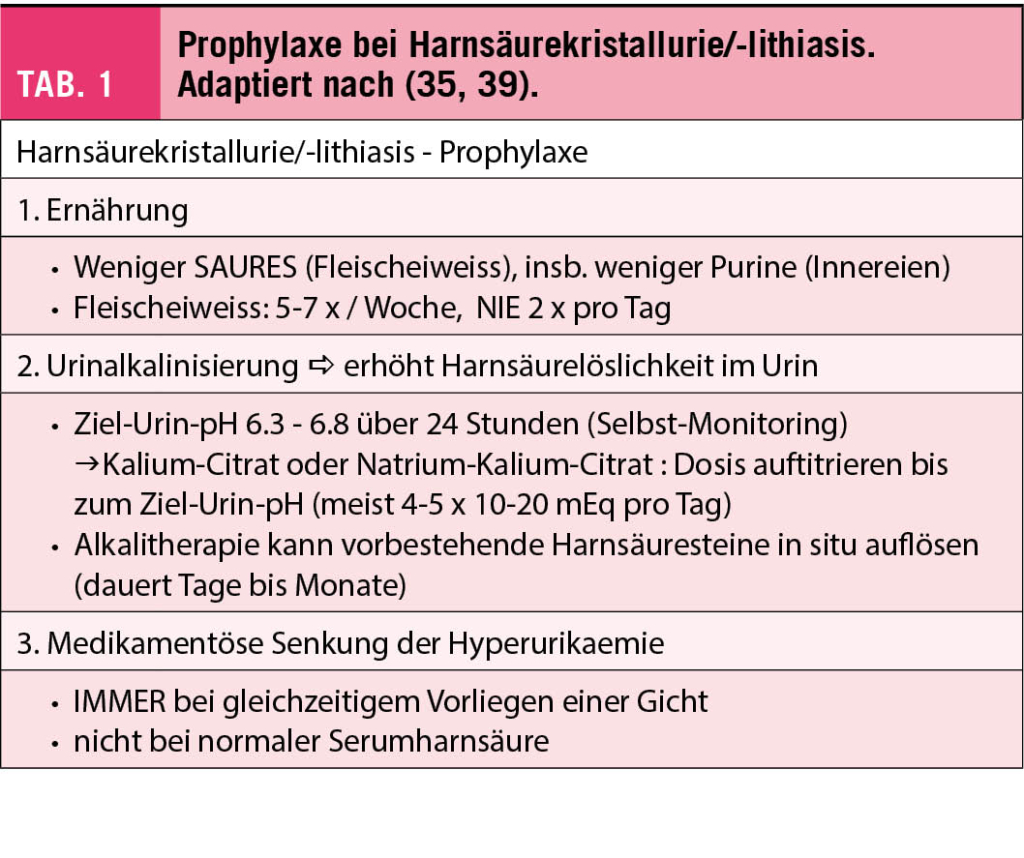

Tab. 1 fasst die Eckpunkte der Prophylaxemassnahmen bei Harnsäurekristallurie/-lithiasis zusammen. Obwohl Ernährungsmassnahmen zur Reduktion der Säurelast sinnvoll sind, geht es nicht ohne Medikamente (35). Eine Senkung der Serumharnsäure ist in dieser Situation nicht zielführend und nur bei Patienten mit Gicht indiziert (39). Hingegen muss bei Harnsäurenephrolithiasis immer eine adaequat dosierte Langzeit-Alkalitherapie etabliert werden, um die Löslichkeit von Harnsäurekristallen zu erhöhen. Die Dosis muss durch Urin-pH-Messungen des Patienten «eintitriert» werden, bis der Urin-pH-Zielbereich von konstant um 6.5 erreicht wird (35).

Die oben erwähnten tierexperimentellen Daten (29) unterstreichen die Wichtigkeit der hohen Urinazidität für die Entstehung einer Harnsäure-Kristallurie als nierenschädigendes Prinzip. Genau dies wurde jetzt in einer humanen Cross-Sectional-Studie an 502 Patienten mit unbehandelter Gicht im Vergleich zu 515 Patienten ohne Gicht sonographisch dokumentiert: 36% der Gichtpatienten, aber kein einziger Kontrollpatient, wiesen ein stark hyperechogenes Nierenmark auf, was auf eine mikrokristalline tubulointerstitielle Nephropathie hinwies (40). Das hyperechogene Muster war positiv korreliert zu Gichtkrankheitsdauer, Gichttophi, Gichtarthropathie und abnehmender eGFR (40). Somit schliesst sich der Kreis zur Gicht: auch die immer wieder diskutierte «Gichtniere» ist offensichtlich Folge einer chronisch vermehrten Harnsäurekristallisation in den Nieren. Diese sollte wegen des drohenden progredienten Nierenfunktionsverlusts durch medikamentöse Serumharnsäuresenkung und gleichzeitige Langzeit-Alkalinisierung des Urins verhindert werden.

Innere Medizin & Nephrologie/Hypertonie

NierensteinZentrumZürich

Klinik Im Park

Bellariastrasse 38

8038 Zürich

bernhard.hess@hirslanden.ch

Der Autor hat deklariert, keine Interessenskonflikte in Zusammenhang mit diesem Artikel zu haben.

◆ Eine Hyperurikaemie mit Gicht muss unabhängig von kardio-renalen Problemen immer behandelt werden!

◆ Die Behandlung einer asymptomatischen Hyperurikaemie sowohl bei normaler als auch eingeschränkter Nierenfunktion hat keinen relevanten nephroprotektiven Effekt.

◆ Bei Harnsäurekristallurie/-Nephrolithiasis ist eine Langzeit-Urinalkalinisierung (Urin-pH um 6.5) obligat; besteht zusätzlich eine Gicht, muss ergänzend die Serumharnsäure medikamentös gesenkt werden.

Messages à retenir

◆ L’ hyperuricémie avec la goutte doit toujours être traitée indépendamment des problèmes cardio-rénaux !

◆ Le traitement de l’ hyperuricémie asymptomatique en cas de fonction rénale normale ou altérée n’a aucun effet néphroprotecteur pertinent.

◆ En cas de cristallurie/néphrolithiase d’ acide urique, une alcalinisation urinaire à long terme (pH urinaire autour de 6,5) est obligatoire ; si la goutte est également présente, l’ acide urique doit être abaissé en plus avec des médicaments

28. Obermayr RP, Temml C, Gutjahr G, Knechtelsdorfer M, Oberbauer R, Klauser-Braun (2008). Elevated uric acid increases the risk for kidney disease. J Am Soc Nephrol 19: 2407-2413.

29. Sellmayr M, Hernandez Petzsche RH, Ma Q et al. (2020). Only hyperuricemia with crystalluria, but not asymptomatic hyperuricemia, drives progression of chronic kidney disease. J Am Soc Nephrol 31: 2773-2792.

30. Kumar A, Bhawani G, Kumari N, Murthy KSN, Lalwani V, Raju CHN (2014). Comparative study of renal protective effects of allopurinol and N-acetyl-cystein on contrast induced nephropathy in patients undergoing cardiac catheterization.

J Clin Diagn Res 8: HC03-HC07.

31. Badve SV, Pascoe EM, Biostat M et al.(2020). Effects of allopurinol on the pro-gression of chronic kidney disease. N Engl J Med 382: 2504-2513.

32. Doria A, Galecki AT, Spino C et al. (2020). Serum murate lowering with allopuri-nol and kindey function in type 1 diabetes. N Engl J Med 382: 2493-2503.

33. Cho ST, Jung SI, Myung SC, Kim TH (2013). Correlation of metabolic syndrome with urinary stone composition. Int J Urol 20: 208-213.

34. Daudon M, Lacour B, Jungers P (2006). Influence of body size on urinary stone composition in men and women. Urol Res 34: 193-199.

35. Hess B (2020). Nach dem Stein ist vor dem Stein – moderne Prophylaxe des

Nierensteinleidens: Ernährung oder Tabletten? Urol Prax 22: 134-141.

36. Sakhaee S, Adams-Huet B, Moe OW, Pak CYC (2002). Pathophysiologic basis for normouricosuric uric acid nephrolithiasis. Kidney Int 62: 971-979.

37. Abate N, Chandalia M, Cabo-Chan jr AV, Moe OW, Sakhaee K (2004). The met-abolic syndrome and uric acid nephrolithiasis: novel features of renal manifesta-

tion of insulin resistance. 65: 386-392.

38. Maalouf NM, Sakhaee K, Parks JH, Coe FL, Adams-Huet B, Pak CYC (2004).

Association of urinary pH with body weight in nephrolithiasis. Kidney Int 65: 1422-1425.

39. Pfeferman Heilberg I (2016). Treatment of patients with uric acid stones. Urolithi-asis 44: 57-63.

40. Bardin T, Nguyen QD, Tran KM et al. (2021). A cross-sectional study of 502 pa-

tients found a diffuse hyperechogenic medulla pattern in patients with severe gout. Kidney Int 99: 218-226.

info@herz+gefäss

- Vol. 11

- Ausgabe 4

- Juli 2021