- Schilddrüsenknoten und Schilddrüsenzysten

Schilddrüsenknoten und -Zysten sind häufig und in vielen Fällen gutartig. Eine strukturierte Abklärung, die mit einer umfassenden Anamnese beginnt, gefolgt von einer fokussierten klinischen Untersuchung und die Bestimmung der Schilddrüsenfunktion, bilden dabei die ersten Schritte. Die bildgebende Methode der Wahl ist die Sonografie, je nach Befunden wird die Diagnostik durch eine zytologische Untersuchung (Feinnadelpunktion) und in gewissen Fällen durch eine Szintigrafie ergänzt. Ziel der differenzierten Abklärung ist es, behandlungsbedürftige Knoten (z.B. Malignome, hyperfunktionelle Knoten) zuverlässig zu identifizieren und die weitere Behandlung (Operation, Radiojodbehandlung oder Radiofrequenzablation) festzulegen. Genauso wichtig ist es aber, gutartige Knoten bzw. Zysten zu erkennen, die keine spezifische Behandlung brauchen, damit nicht-indizierte Schilddrüsenoperationen verhindert werden können. Die ersten relevanten Schritte der Stufendiagnostik erfolgen meist in der Hausarztpraxis. Bei der Evaluation einer Behandlung ist häufig ein interdisziplinäres Team an einem Zentrum erforderlich, damit mögliche Behandlungsoptionen mit den Betroffenen diskutiert werden können. Der vorliegende Artikel gibt einen aktuellen Überblick über Abklärung und Behandlung von Schilddrüsenknoten und -Zysten.

Thyroid nodules and cysts are common and in many cases benign. A structured work-up, starting with a comprehensive history, followed by a focused clinical examination and determination of thyroid function are the first steps. The imaging method of choice is sonography; depending on the findings, the diagnosis is supplemented by cytological examination (fine needle aspiration) and in certain cases by scintigraphy. The aim of the differentiated clarification is to reliably identify nodules requiring treatment (e.g. malignancies, hyperfunctional nodules) and to determine the further treatment (surgery, radioiodine treatment or radiofrequency ablation). However, it is equally important to identify benign nodules or cysts that do not require specific treatment so that non-indicated thyroid surgery can be prevented.The first relevant steps of staged diagnosis are usually performed in the primary care physician’s office when evaluating treatment, an interdisciplinary team at a center is often required so that possible treatment options can be discussed with the affected individuals. This article provides an up-to-date overview of the evaluation and treatment of thyroid nodules and cysts.

Key Words: Thyroid nodule, thyroid cyst, fine needle aspiration, thyroidectomy, radiofrequency ablation, ethanol ablation

Epidemiologie

Schilddrüsenknoten sind eine häufige klinische Entität. Je nach Alter, Geschlecht und anderen Risikofaktoren (z.B. Jodmangel) findet sich eine Prävalenz von 30 bis sogar 70%. Die Lage des Knotens (dorsal, ventral bzw. prätracheal), Wachstumsdynamik und Untersuchungsmethode (Palpation vs. bildgebendes Verfahren) bestimmt in vielen Fällen, ob Schilddrüsenveränderungen überhaupt erfasst werden. Viele Schilddrüsenknoten bleiben das ganze Leben lang asymptomatisch und nicht behandlungsbedürftig. Inzidentell entdeckte Veränderungen, im Rahmen anderer nicht-schilddrüsengerichteter Diagnostik wie CT/MRI oder PET, sind inzwischen sehr häufig und tragen zum immer grösser werdenden Abklärungsvolumen bei.

Für die Betroffenen steht beim Erstkontakt immer die Frage nach einem möglichen malignen Geschehen im Raum. Generell wird in der Literatur die Prävalenz maligner Veränderungen in einem unselektierten Patientengut bei etwa 4-6% angegeben. Diese liegt jedoch bei jüngeren PatientInnen (unter 20-30 Jahren) deutlich höher. Das Vorliegen von Risikofaktoren, wie beispielsweise einer positive Familienanamnese für Schilddrüsenkarzinome oder eine Bestrahlung im Halsbereich in der Vergangenheit, können das Risiko für eine bösartige Ätiologie ebenfalls deutlich erhöhen. Eine initiale Risikoabschätzung, ob ein Knoten ein mögliches malignes Potential aufweist, stützt sich also primär auf verschiedenste Faktoren (Anamnese, Risikofaktoren, Sonografie, Zytologie), die in diesem Kontext alle berücksichtigt werden müssen.

Anamnese, klinische Untersuchung, initiale Labordiagnostik

Am Anfang einer strukturierten Abklärung steht eine umfassende Anamnese. Sie bezieht das zeitliche Auftreten und Ausprägung von assoziierten Symptomen mit ein. Neben der Erfragung von Symptomen einer Hypo- oder Hyperthyreose und einer möglichen Jod-Exposition (Kontrastmittel, Medikamente wie z.B. Amiodaron) soll ein besonderes Gewicht auf die Erfassung sog. Kompressionssymptome gelegt werden. Diese sind je nach Knotengrösse und -lage unterschiedlich bzw. können auch gänzlich fehlen. Kompressionssymptome äussern sich als Räusperzwang, Druck- oder Globus-Gefühl, Dysphagie oder Dyspnoe. Häufig sind die Beschwerden lageabhängig und verstärken sich beispielsweise im Liegen oder bei Kopfdrehung. Eine neu aufgetretene Heiserkeit gilt immer als Alarmzeichen und kann auf eine Affektion des N. laryngeus recurrens durch ein Karzinom hinweisen. Im Weiteren soll nach Risikofaktoren für ein Karzinom gefragt werden: Bestrahlungen im Halsbereich, auch wenn diese schon lange zurückliegen und in der Vergangenheit für eine benigne Erkrankung durchgeführt wurden (z.B. Therapie einer zervikalen Lymphknotentuberkulose) und ob eine positive Familienanamnese für Schilddrüsenmalignome vorliegt.

Die klinische Untersuchung soll bei der Inspektion augenfällige Manifestationen einer Schilddrüsenerkrankung erfassen (Struma, sichtbare Knoten oder Vorliegen einer endokrinen Orbitopathie, Fingertremor). Eine Reklination des Kopfes zeigt meistens recht gut, ob die Schilddrüse vergrössert ist. Das sog. Pemberton-Zeichen lässt sich durch Elevation beider Arme über den Kopf prüfen. Entwickelt sich dabei eine obere Einflussstauung, ist dies ein Hinweis auf eine grosse – meist nach retrosternal reichende – Schilddrüsenvergrösserung, die zur Kompression der Halsgefässe führt. Ebenso ist das Vorliegen eines inspiratorischen Stridors Ausdruck einer höhergradigen Trachealkompression. Die Palpation des Halses erfasst Schilddrüsengrösse, Knoten und weitere Merkmale (Verschieblichkeit, Konsistenz). PatientInnen sollen während der Palpation zum Schlucken aufgefordert werden, damit auch tiefer liegende Knoten getastet werden können. Die Untersuchung wird durch Abtasten sämtlicher zervikalen Lymphknotenstationen abgeschlossen.

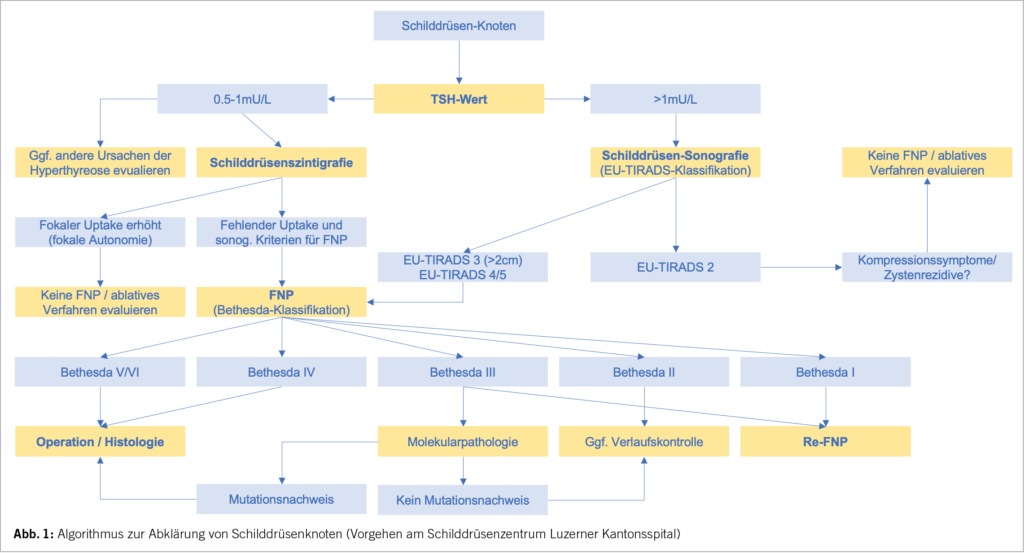

Die wichtigste Laboruntersuchung ist die Bestimmung des TSH-Wertes und dient primär der Klärung, ob es sich beim Knoten um hyperfunktionelles Gewebe im Sinne einer fokalen Autonomie handelt. Da sich in diesen Fällen Diagnostik und dann auch Behandlung fundamental unterscheidet (s.u.), sollen weitere Abklärung erst nach Vorliegen dieses Laborparameters durchgeführt werden (Abb. 1). Ergänzend können bei Vorliegen der entsprechenden Verdachtsmomente, Antikörperuntersuchungen (z.B. Anti-TPO-Ak oder Anti-TSH-Rezeptor-Ak) oder die Bestimmung eines Serumkalziums sinnvoll sein (z.B. bei Vd. a. Nebenschilddrüsenadenom). Das aus den parafollikulären C-Zellen stammende Calcitonin ist ein sensitiver Tumormarker für das medulläre Schilddrüsenkarzinom und kann bei der weiteren Differentialdiagnose hilfreich sein, beachtet werden müssen aber verschiedene einschränkende Faktoren (unterschiedliche Referenzbereiche, Beeinflussung der Werte durch exogene Faktoren, korrekte Präanalytik bei der Entnahme etc.).

Bildgebende Untersuchungen

Die Methode der Wahl ist initial immer die Schilddrüsen-Sonografie, die die Bestimmung der Schilddrüsenvolumina, die genaue Darstellung, Ausmessung und Charakterisierung (Knoten vs. Zyste) von fokalen Veränderungen und Lymphknoten erlaubt. Einzig bei retroclaviculärer/retrosternaler Ausdehnung stösst die Ultraschalluntersuchung an ihre Grenzen. In diesen Fällen muss häufig eine andere Schnittbildgebung (z.B. natives CT) zusätzlich durchgeführt werden.

Heutzutage werden Schilddrüsenknoten nach sonomorphologischen Kriterien (z.B. EU-TIRADS) standardmässig klassifiziert. Diese Klassifikationssysteme erlauben ein Abschätzen des Malignitätsrisikos anhand gewisser Merkmale (z.B. Echogenizität, Vorliegen von Mikrokalk) und helfen im klinischen Alltag, die Indikation für die Feinnadelpunktion (FNP) zu stellen (Abb. 1). Beispielsweise ist eine Schilddrüsenzyste ohne solide Anteile (EU-TIRADS 2) nie maligne und die FNP ist bei Kompressionssymptomen zur Druckentlastung indiziert, jedoch nie zur Klärung der Dignität.

Die Schilddrüsenszintigrafie hilft hyperfunktionelle Knoten (fokale Autonomien) zu diagnostizieren. Diese sind immer benigne und müssen deshalb nicht punktiert werden. Zu beachten ist der Umstand, dass bereits bei tief-normalen TSH-Wertem (z.B. unter 0.5-1 mU/L) eine fokale Autonomie vorliegen kann. Da hyperfunktionelle Knoten und Karzinome nicht selten ähnliche sonografische Merkmale aufweisen (z.B. hypoechogenes Binnenmuster und Mikrokalk), kann die szintigrafische Differenzierung entscheidend weiterhelfen.

Zytologische Abklärung

Die ultraschallgesteuerte Feinnadelpunktion mit Aspirations- oder Kapillar-Zytologie ist eine sehr genaue und komplikationsarme Untersuchungsmethode mit einer geringen Rate an falsch-negativen Befunden. Auch hier hilft der standardisiert erhobene Zytologiebefund, (z.B. nach dem Bethesdasystem) die weiteren Behandlungsschritte festzulegen (Abb. 1). Das mit der FNP gewonnene Material umfasst Zellen bzw. Zellverbände, jedoch nicht Gewebe im Sinne einer Histologie, weshalb zum Teil wichtige Malignitätskriterien (z.B. Gefässinvasion) nicht erfasst werden können. Dies schlägt sich in Kategorien mit einem unklaren Malignitätsrisiko nieder:

Bethesda Kategorie III (Atypien oder follikuläre Veränderungen unklarer Signifikanz) oder IV (follikuläre Neoplasie Adenom bzw. Karzinom). In solchen Fällen kann manchmal die molekularpathologische Zusatzuntersuchung weiterführende Hinweise auf die Dignität liefern. Häufig ist aber zur definitiven Bestätigung bzw. zum Ausschluss eines Karzinoms die chirurgische Entfernung des Knotens (Lobektomie, Thyroidektomie) mit histologischer Aufarbeitung notwendig.

Therapie

Während bei malignen oder Malignitäts-verdächtigen Knoten die chirurgische Behandlung immer indiziert ist, kommen bei benignen Schilddrüsenknoten häufig mehrere Therapiemodalitäten in Frage. Prinzipiell sollten gutartige Knoten therapiert werden, wenn Kompressionssymptome oder eine behandlungsbedürftige Schilddrüsenüberfunktion vorliegen. Bei sehr grossen Knoten, multinodösen Strumen und retrosternalem Wachstum ist die Thyroidektomie immer noch das Verfahren der Wahl. Bei unifokalen Autonomien stehen Hemithyroidektomie, Radiojodbehandlung und Radiofrequenzablation häufig als gleich berechtige Therapiemethoden nebeneinander. Jedes der Verfahren weist Vorteile und behandlungsspezifische Risiken auf, die ausführlich diskutiert werden müssen, um im Sinne einer shared-decision making die definitive Behandlung gemeinsam mit dem Patienten/der Patientin festzulegen. Dazu braucht es aus unterschiedlichen Fachrichtungen zusammengesetzte interdisziplinäre Behandlungsteams (endokrine Chirurgie, Endokrinologie, Nuklearmedizin), wie sie häufig in Schilddrüsenzentren heutzutage aktiv sind.

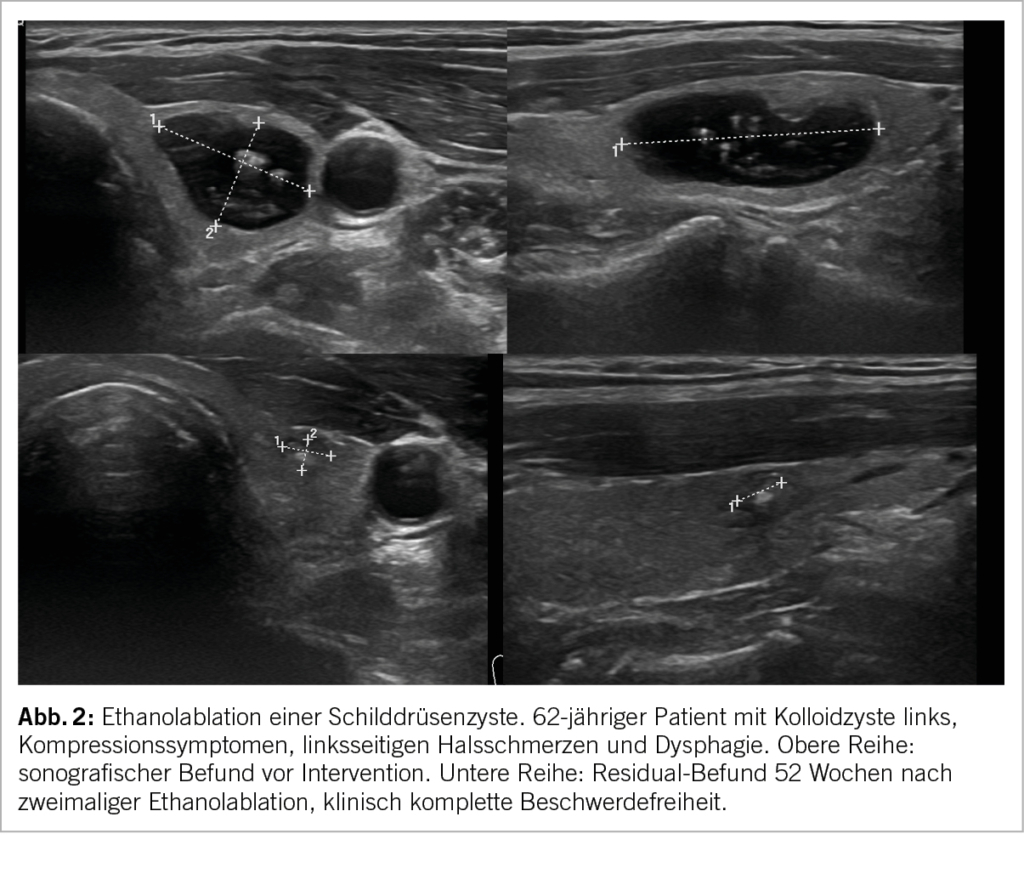

In den letzten Jahren haben sich minimal-invasive Verfahren zur Behandlung von benignen Schilddrüsenknoten und -Zysten immer mehr etabliert. Die sog. Ethanolablation (Abb. 2) ist ein sicheres und einfaches Verfahren, um symptomatische Schilddrüsenzysten nachhaltig zu behandeln. Nach Abpunktion des Zysteninhalts wird unter sonografischer Kontrolle eine definierte Menge an sterilem 95% Alkohol eingebracht und nach einer Verweildauer re-aspiriert. Das Ethanol bewirkt eine Koagulationsnekrose und Entzündung, was zu einer Verklebung der Wände des Zystenbalges führt. Dieser Eingriff wird ambulant und unter Lokalanästhesie durchgeführt, ist praktisch schmerzfrei und bei richtiger Technik komplikationslos. Eine Wiederholung der Behandlung bei Wiederauffüllen ist ebenfalls problemlos möglich, und die Behandlung ist auch bei grossen Zystenvolumina (>20-40mL) problemlos. Die Literatur zeigt Volumenreduktionsraten nach 10 Jahren zwischen 93-97% und ein sehr tiefes Rezidivrisiko.

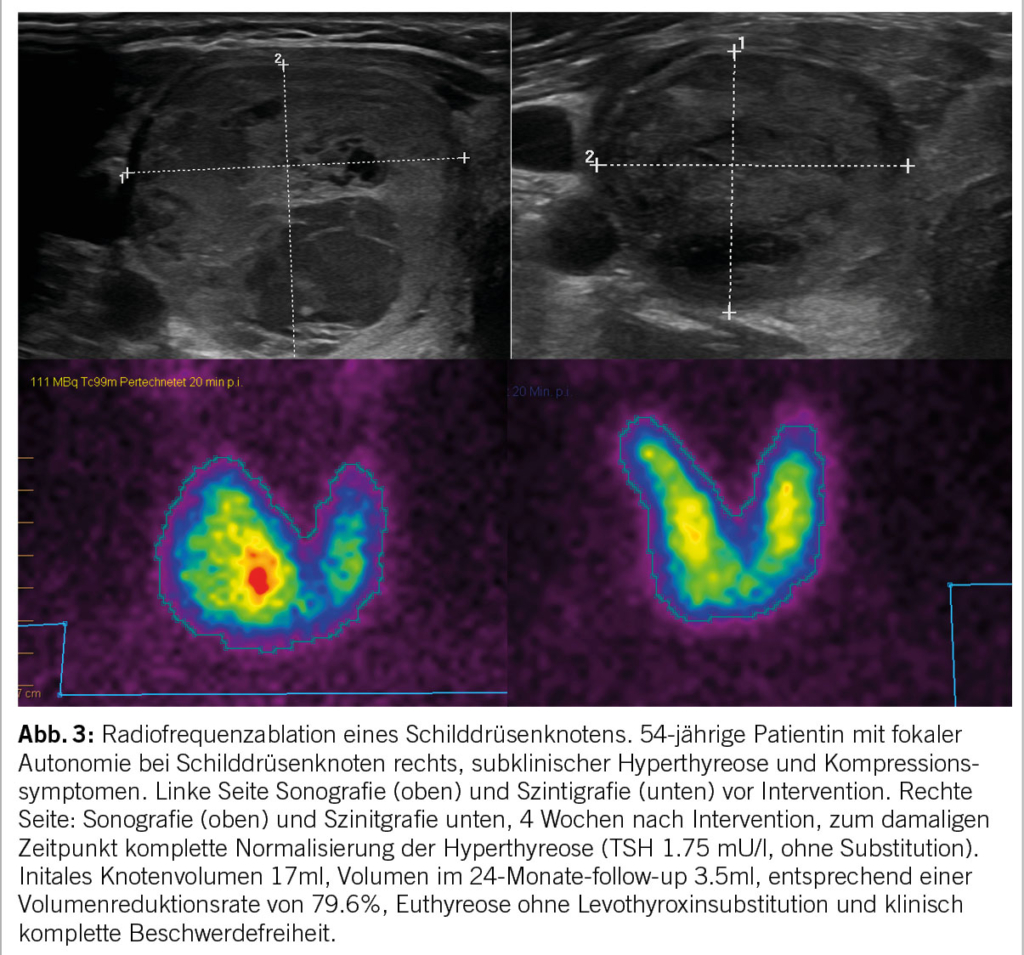

Bei der bipolaren Radiofrequenzablation (Abb. 3) wird hochfrequenter elektrischer Strom durch eine Sonde geleitet, was an der Spitze zu einer Temperaturerhöhung von 50-100 °C führt. Die RFA-Sonde wird nach lokaler Infiltration von Haut und Schilddrüsenkapsel-nahen Strukturen mit einem Lokalanästhetikum über einen transisthmischen Zugang in den Schilddrüsenknoten eingebracht. Die Wärmeapplikation, die mittels Sondenpositionierung über mehrere Applikationszonen den gesamten Knoten erfasst, führt zu einer Kolliquations- und thermalen Nekrose, was sich in einer Volumenreduktion und – bei heissen Knoten – gezielten Ausschaltung des hyperfunktionellen Areales niederschlägt. In Studien konnte eine Volumenreduktion bis 85-90% erreicht werden; die an unserem Zentrum erhobenen Daten (unpubliziert) zeigen eine durchschnittliche Reduktion von 82% nach 20 Monaten und bei 87% der Patienten mit funktioneller Autonomie eine komplette Normalisierung der Stoffwechsellage. Die Behandlung ist selektiv, substitutionsbedürftige Hypothyreosen sind sehr selten (0% in unserem Kollektiv). Die RFA ist ein komplikationsarmes und sicheres Verfahren, sehr seltene Komplikationen umfassen Blutungen/Hämatome, Infektionen und (meist passagere) Lähmungen des N. laryngeus recurrens.

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Departement Medizin, Abteilung Endokrinologie,

Diabetologie und klinische Ernährung

Schilddrüsenzentrum

Luzerner Kantonsspital

6000 Luzern 16

stefan.fischli@luks.ch

Der Autor hat keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

◆ Schilddrüsenknoten und -Zysten sind häufig, nur ein kleiner Anteil ist maligne

◆ Die Abklärung erfolgt stufenweise und standardisiert: neben einer umfassenden Anamnese und der klinischen Untersuchung ist die Bestimmung des TSH-Wertes wichtig, da bei Nachweis einer Hyperthyreose eine fokale Autonomie in Betracht gezogen werden muss.

◆ Die Charakterisierung von Knoten anhand sonomorphologischer

Kriterien hilft, das Malignitätsrisiko abzuschätzen und die Indikation für eine zytologische Abklärung mittels FNP zu stellen.

◆ Während bei malignen oder Malignitäts-verdächtigen Knoten die operative Behandlung die Therapie der Wahl darstellt, sind bei benignen Läsionen oder Zysten meist verschiedene Behandlungsoptionen möglich.

◆ In den letzten Jahren haben sich verschiedene minimal-invasive

Verfahren zur Behandlung von Schilddrüsen-Knoten und -Zysten

etabliert. Dazu zählen die Ethanolablation von Zysten und die Radiofrequenzablation von Knoten.

1. Durante C, Grani G, Lamartina L, Filetti S, Mandel SJ, Cooper DS. The Diagnosis and Management of Thyroid Nodules: A Review. JAMA. 2018;319(9):914–24.

2. Haugen BR, Alexander EK, Bible KC, Doherty GM, Mandel SJ, Nikiforov YE, et al. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Can- cer: The American Thyroid Association Guidelines Task Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid. 2016;26(1):1–133.

3. Mazzaferri EL. Management of a solitary thyroid no- dule. N Engl J Med. 1993;328(8):553–9.

4. Kwong N, Medici M, Angell TE, Liu X, Marqusee E, Cibas ES, et al. The Influence of Patient Age on Thyroid Nodule Formation, Multinodularity, and Thyroid Cancer Risk. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100(12):4434–40.

5. Papini E, Monpeyssen H, Frasoldati A, Hegedüs L. 2020 European Thyroid Association Clinical Practice Guideline for the Use of Image-Guided Ablation in Be- nign Thyroid Nodules. Eur Thyroid J. 2020;9(4):172–85.

6. Russ G, Bonnema SJ, Erdogan MF, Durante C, Ngu R, Leenhardt L. European Thyroid Association Guideli- nes for Ultrasound

7. Cibas ES, Ali SZ. The 2017 Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology. Thyroid. 2017 Nov;27(11):1341-1346. doi: 10.1089/thy.2017.0500. PMID: 29091573.

8. Kim JH, Baek JH, Lim HK, Ahn HS, Baek SM, Choi YJ, et al. 2017 Thyroid Radiofrequency Ablation Guide- line: Korean Society of Thyroid Radiology. Korean J Radiol 2018;19(4):632–55.

9. Chung SR, Suh CH, Baek JH, Park HS, Choi YJ, Lee JH. Safety of radiofrequency ablation of benign thyroid nodules and recurrent thyroid cancers: a systematic review and meta-analysis. Int J Hyperthermia. 2017;33(8):920–30.

der informierte @rzt

- Vol. 13

- Ausgabe 8

- August 2023