- Hypochondrie, die krankhafte Angst vor Krankheit

Die Hypochrondrie hat eine lange Entstehungsgeschichte, die bis in die Antike zurückreicht. Bis heute wird sie psychiatrisch-diagnostisch im ICD-10 innerhalb der somatoformen Störungen aufgeführt, im noch nicht in deutscher Sprache vorliegenden ICD-11 wird die Hypochondrie jedoch nicht mehr als somatoforme Störung gelten, sondern unter Zwangsstörung und verwandte Störungen zu finden sein. Hypochondrische Patienten werden immer wieder als Simulanten bewertet und laufen somit Gefahr, von Ärzten nicht ernstgenommen zu werden. Die skeptische oder gar entwertende ärztliche Haltung wird dem Leiden der Patienten und dem oft jahrelangen Kampf mit ihren Ängsten jedoch nicht gerecht. Sie führt vielmehr zu einer Akzentuierung der Psychopathologie und protrahierten Krankheitsverläufen mit konsekutiver Erhöhung der heute in der Medizin primär relevanten Therapiekosten. Hypochondrie als psychische Störung ist eine ernsthafte Erkrankung mit gravierendem Gesundheitsverlust. Die Beeinträchtigungen in beruflichen, familiären und sozialen Funktionen betreffen den gesamten Lebensentwurf und haben schwere Einschränkungen der Lebensqualität zur Folge. Meist erfordert diese Krankheit eine multimodale Therapie, die eine empathische ärztliche Führung und eine spezialisierte psychotherapeutische Intervention beinhaltet.

Hypochondria has a long history dating back to antiquity. To this day, it is listed in the ICD-10 as a psychiatric diagnosis within somatoform disorders; in the ICD-11, which is not yet available in German, hypochondria will no longer be considered a somatoform disorder but will be found under obsessive-compulsive disorder and related disorders. Hypochondriac patients are repeatedly judged as malingerers and run the risk of not being taken seriously by doctors. However, the skeptical or even devaluing attitude of doctors does not do justice to the suffering of patients and the often years-long struggle with their fears. Rather, it leads to an accentuation of the psychopathology and protracted disease progression with a consecutive increase in the therapy costs that are primarily relevant in medicine today. Hypochondria as a mental disorder is a serious illness with serious health consequences. It leads to impairments in professional, family and social functions, thus affecting the entire life plan with severe restrictions in the quality of life as a consequence. In most cases, this illness requires multimodal therapy, which includes a precise somatic assessment and psychotherapeutic treatment.

Key words: hypochondria, somatoform disorder, obsessive-compulsive disorder

Grundlegende Aspekte der Hypochondrie

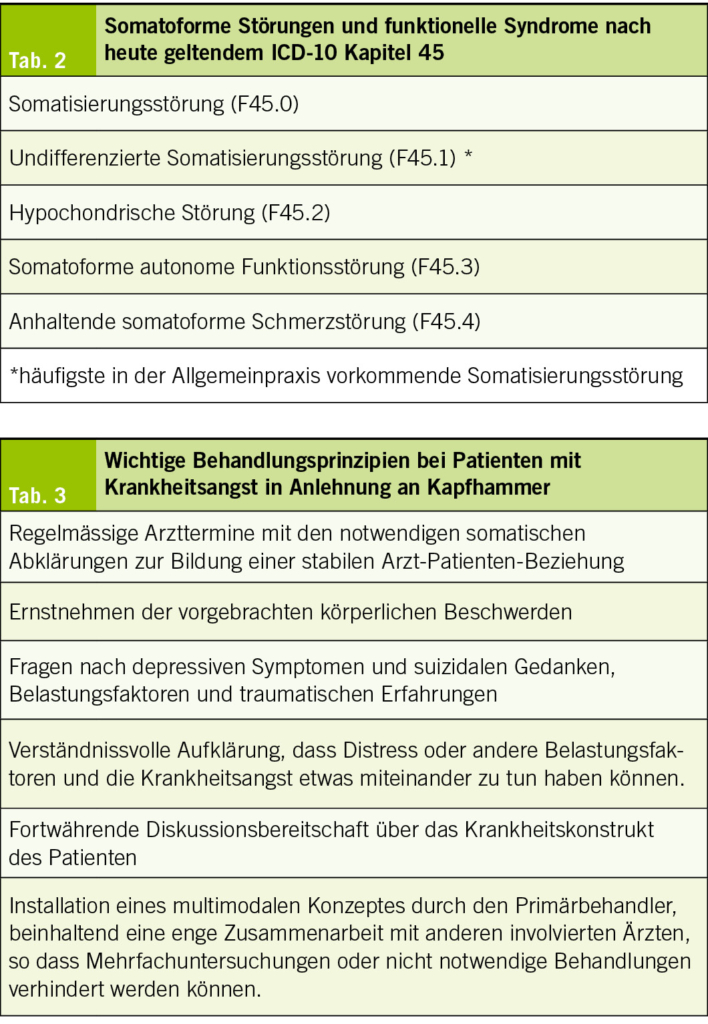

Die Hypochondrie wurde erstmals bei Galen von Pergamon als Morbus hypochondriacus erwähnt, und zwar als Unterart der Melancholie. Die Vorstellung in der damals herrschenden Säftelehre, dass die Milz als Organ im Hypochondrium (unter dem Rippenknorpel) mit schwarzer Galle überschwemmt würde und dies zu Oberbauchbeschwerden führe, hielt sich bis in das 17. Jahrhundert. Aus der Melancholie heraus entstand das Symptomenspektrum der vegetativen Beschwerden i. S. von gastrointestinalen, kardiovaskulären und seelischen Beeinträchtigungen. Im 18. Jahrhundert wurde die Entwicklung zur eigenen Erkrankung eingeleitet, man ging bei der Hypochondrie, die damals ihren Höhepunkt erreichte, nun von einer Nervenerkrankung aus. Sie galt damals als Zeichen höherer geistiger Veranlagung und war als Zivilisationserkrankung vor allem in England weitverbreitet. Die zur Hypochondrie gezählte Symptomatik nahm in der Folge an Umfang immer mehr zu und die Abgrenzung zu anderen körperlichen und psychischen Erkrankungen wurde entsprechend schwieriger. Die Krankheitsbezeichnungen änderten sich, die Hypochondrie wurde zur Neurasthenie, zur Nosophobie, und später wieder zur Pseudoneurasthenie. Seit 1980 wird die Hypochondrie im ICD-10 unter den somatoformen Störungen aufgelistet, diese Kodierung gilt unverändert bis eine offizielle deutsch-sprachige Version des ICD-11 vorliegen wird. Bereits 2013 wurde die Hypochondrie im DSM V jedoch durch die Krankheitsangststörung ersetzt, da die Diagnose Hypochondrie nun als für Patienten entwertend eingestuft wurde. Die Ein-Jahres-Prävalenz der Hypochondrie liegt je nach Untersuchung zwischen 1-10 Prozent, beide Geschlechter sind etwa gleich häufig betroffen. Der typische Beginn der Störung liegt zwischen dem 16. und 30. Lebensjahr, doch auch Kinder können hypochondrische Ängste entwickeln. Frühere epidemiologische Untersuchungen in Deutschland zeigten die somatoformen Störungen als dritthäufigste psychische Störung nach den Angst- und den affektiven Störungen. Eine schwere Ausprägung der Hypochondrie ist zudem mit einem erhöhtes Suizidrisiko verbunden. Ungünstig für die Prognose gelten wie bei anderen psychischen Erkrankungen niedriger sozioökonomischer Status, chronisches Stresserleben und soziale Isolation.

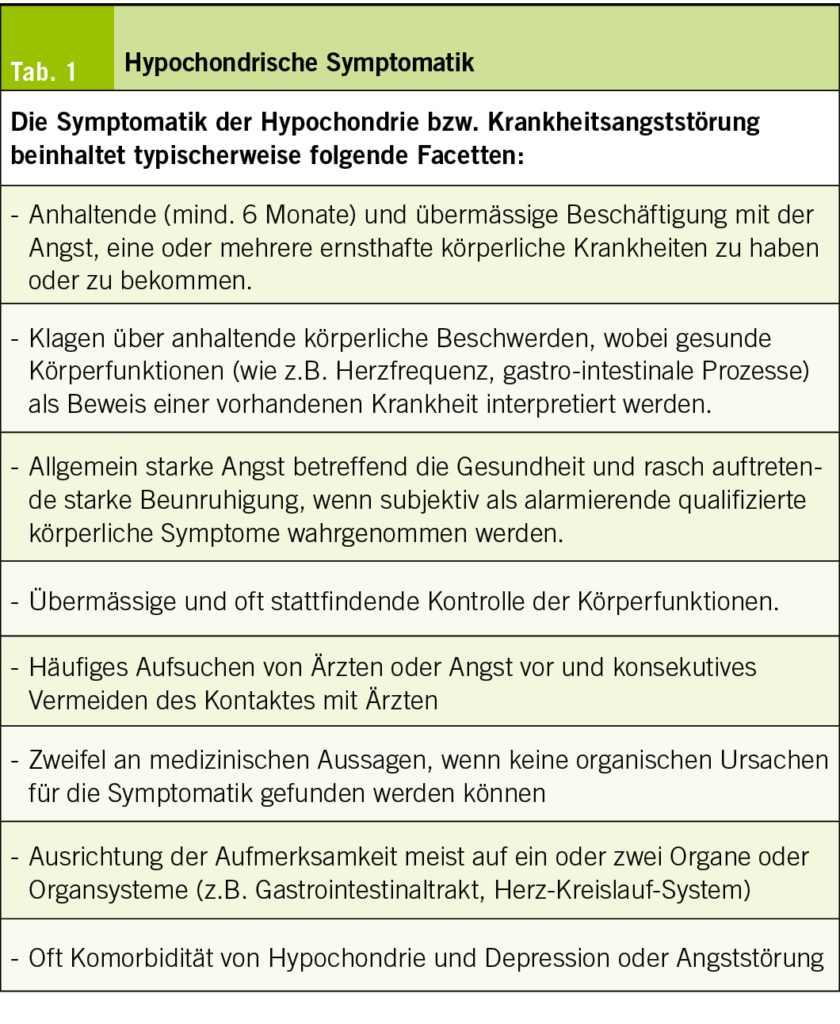

Die Krankheitsangst ist gekennzeichnet durch Ängste bzw. der angstvollen Überzeugung, an einer oder mehreren schweren und fortschreitenden körperlichen Erkrankungen zu leiden oder diese zu bekommen. Die Ängste und die unablässige Beschäftigung mit dem eignen Körper als Kernsymptome entstehen durch eine Fehlinterpretation von körperlichen Funktionen und Empfindungen und belasten die Patienten massiv (Tab. 1). Die Überbewertung von körperlichen Symptomen und die zunehmende drängende Angst davor, an einer schweren Erkrankung zu leiden, führen Patienten in die Ärztepraxen, wo sie oft Dauergäste werden und meist verzweifelt die Rückversicherung und Gewissheit darüber suchen, dass sie doch nicht durch ihren Körper bedroht sind. Gewisse Autoren wollten die Hypochondrie deshalb auch mehr den Angst- oder den Zwangsstörungen denn den somatoformen Störungen zugeordnet wissen, da die Krankheitsangst eben vorherrschend ist und die Beschäftigung mit der Kontrolle des Körpers und dessen Funktionen zwanghaften Charakter annehmen kann. Die Beobachtung des Körpers im Sinne einer erhöhten Aufmerksamkeitszuwendung mit nachfolgend katastrophisierender Interpretation endet im Teufelskreis. Das Checking Behavior, also das andauernde Suchen nach und die Kontrolle von verdächtigen Symptomen z.B. ständiges Abtasten, Abhören, Messen des Blutdrucks etc., führt zunehmend zur Verunsicherung und chronischen Belastung in der Beziehung zum eigenen Körper. Funktionelle Körperbeschwerden sind zuweilen auch selbstlimitierend, doch bei allen Somatisierungsstörungen besteht durch den Grundcharakter der Erkrankung eine Tendenz zur Chronifizierung. Die Übergänge zwischen den einzelnen Somatisierungsstörungen sind darüber hinaus fliessend, was das diagnostische Handeln erschweren kann.

Patienten, die an einer hypochondrischen Störung leiden, haben meist Angst, an einer Krebs-, Herz- oder einer Erkrankung des Nervensystems, z.B. multiple Sklerose oder Parkinson, zu erkranken oder bereits erkrankt zu sein. Häufig sind auch Ängste vor lebensbedrohlichen Infektionserkrankungen. Im Gegenzug entwickeln Patienten mit anderen psychischen Erkrankungen (depressive Störung, Angststörung, Panikstörung, Zwangsstörung, psychotische Erkrankung oder andere Somatisierungsstörungen) häufig eine Krankheitsangst. Eine entsprechende Komorbidität bedeutet eine schwierigere diagnostische Mengenlage und erhöht entsprechend die Therapiekomplexität.

Die Mehrzahl der hypochondrischen Patienten wollen ihre Ängste loswerden und «benutzen» ihre Krankheit sodann nicht, um damit in erster Linie ihre persönlichen Probleme zu bewältigen, andere mit ihrer Krankheitsangst zu manipulieren oder gar frühzeitig in die Rente gehen zu können. Sie haben Angst davor, schwer krank zu sein oder krank zu werden. Der immer wieder aufgeführte sekundäre Krankheitsgewinn bei Patienten mit funktionellen Störungen führt als Matrize in der Behandlung auf beiden Seiten nur allzu oft zur Frustration und Misstrauen, zu häufigerem Arztwechsel und zu Erhöhung der Behandlungskosten. Wenn Patienten mit hypochondrischen Ängsten Zweifel an der Medizin äussern, dann wollen sie diese auch nicht primär entwerten, sondern zum Ausdruck geben, dass sie sich von ihr nicht abgeholt fühlen. Krankheitsangst ist in vielen Fällen Ausdruck von Angst vor dem Tod, also dem totalen Kontrollverlust, der durch die Fokussierung auf die Körperfunktionen möglichst lange ferngehalten werden soll. Da diese Aufgabe so schwer ist und sich immer wieder von neuem stellt, weil man selbst und auch der Körper prozessual und damit veränderlich ist, benötigen hypochondrische Patienten eine Unmenge an Zeit und Energie mit der Auseinandersetzung und der Kontrolle ihrer Körperfunktionen.

Ätiologie und Pathogenese

Bis heute fehlt ein einheitliches Erklärungsmodell für die Entstehung der somatoformen Störungen und somit auch für die Hypochondrie. Im biopsychosozialen Modell wird versucht, den Einfluss verschiedener Faktoren aufzuzeigen bzw. erklärbar zu machen. So werden genetische wie epigenetische Faktoren (familiäre Häufung) ebenso diskutiert wie eine reduzierte Stressverarbeitungskompetenz oder die Persönlichkeitsstruktur per se. Zwillingsstudien haben jedoch gezeigt, dass Umweltfaktoren wohl einen übermässigen Einfluss auf die Entwicklung von Krankheitsangst darstellen und diese somit vorwiegend ein erlerntes Phänomen darstellt. Psychosoziale Belastungen, ein akzentuiertes Körperbewusstsein sowie starke frühkindliche Stresserfahrungen und Bindungsunsicherheit können für die Ausbildung einer Hypochondrie mitverantwortlich sein. Verschiedene andere Aspekte scheinen die Anfälligkeit für eine hypochondrische Störung zu erhöhen. So kann das elterliche Verhalten, welches eine übermässige Aufmerksamkeit auf körperliche Symptome aufweist, Krankheitsängste bei Kindern fördern. Die dann folgende intensive Beschäftigung mit der eigenen Gesundheit und dem Körper in Kombination mit der Vorstellung, erhöht anfällig für Krankheiten zu sein, sind weitere prädisponierende Faktoren. Körperlicher Missbrauch und sexuelle Übergriffe sind neben anderen stark negativ einwirkenden Erlebnissen, wie schwere Erkrankungen oder Todesfälle in der Familie, zudem Einflussgrössen, welche die Entwicklung von Krankheitsängsten fördern können. Pathogenetisch sind wohl v.a. sogenannte Teufelskreise für die Eskalation der Angst verantwortlich. Persönliche Erlebens-, Verhaltens- und Reaktionsbereitschaften und/oder äussere Belastungen halten die Symptomatik aufrecht und führen im Zusammenhang mit dysfunktionalem Lernen zur Chronifizierung der Krankheit (Tab. 2, Tab. 3).

Verhaltenssyndrom Cyberchondrie

Keinem Menschen ist fremd, dass man Angst vor Krankheiten hat. Die Datenlage ist nicht sehr dicht, jedoch liefern Studien seit der letzten Pandemie vermehrt Anhaltspunkte dafür, dass solche Angst bei Menschen mit entsprechender Prädisposition durch die allgegenwärtige Möglichkeit, sich über Krankheiten informieren zu können, verstärkt werden kann und in der Bevölkerung zunimmt. Der Ausdruck Cyberchondrie wurde bereits 1999 geprägt und ein Grossteil der Internetnutzer suchen weiterhin nach gesundheitsbezogenen Themen. Doctor Google stellt den Zugang zu medizinischen Informationen ununterbrochen sicher und solange gewisse Kompetenzen im Umgang mit Gesundheitsfragen vorliegen, muss solches Suchverhalten noch nicht zu schwerwiegenden Problemen führen. Es kann auch entsprechende Ängste reduzieren. Je öfter und intensiver jedoch gesucht wird, desto mehr kann gefunden werden und umso grösser fällt der Vertrauensverlust in die eigene Biologie aus. So kann die starke Beschäftigung mit Krankheiten im Internet nicht nur bei Menschen mit instabiler Emotionalität zu erheblicher Verunsicherung in der Beziehung zum Körper führen, sondern auch bei vormals unauffälligen Menschen ein ungünstiges Gesundheitsverhalten durch die dort aufgefundenen, oft auch unseriösen Informationen und Empfehlungen triggern. Wird die Online-Recherche exzessiv, resultiert dies in einer persönlichen Belastung mit erhöhter Angst und Stressempfinden. Der Drang oder auch Zwang, im Internet nach der einzig richtigen Antwort auf medizinische Fragen zu suchen, wird immer weiter perpetuiert. Je stärker sich Menschen durch eine Krankheit bedroht erleben und je weniger sie mit der daraus resultierenden Verunsicherung umgehen können, desto schädlicher werden Recherchen im Cyberraum. Die Cyberchondrie ist keine Diagnose, sondern beschreibt einerseits das Verhalten des bereits hypochondrischen Patienten, welches die Symptomatik perpetuiert und eskalieren lassen kann. Cyberchondrie beschreibt andererseits auch das ausgeprägte Suchverhalten im Netz nach Krankheiten, das in die Hypochondrie mündet.

Die Behandlung hypochondrischer Patienten

Die Grundversorgung von Patienten mit Krankheitsangst erfolgt durch den Hausarzt oder den somatischen Facharzt. Dabei hilfreich ist die «Sowohl-als-auch-Perspektive», die somatische und psychosoziale Krankheitsaspekte berücksichtigt. Die sorgfältige Befragung sowie das aufmerksame Zuhören und Nachfragen auch während der körperlichen Untersuchung festigen die Arzt-Patienten-Beziehung. Diagnostische Wachsamkeit (Visionsfähigkeit) bei gleichzeitig diagnostischer Zurückhaltung sowie Empathie führen zu einer grösseren Behandlungszufriedenheit und damit zu einem günstigeren Verlauf und einer verbesserten Prognose. Der Ausschluss von somatischen Ursachen erfolgt über die körperliche Untersuchung (EKG, Routinelabor inkl. Schilddrüsenhormonbestimmung), oft sind jedoch weitere fachärztliche Abklärungen notwendig und sinnvoll, die eine zumindest intermittierende Beruhigung des Patienten bewirken können. Patienten mit Krankheitsangst durchlaufen lange Krankheitsphasen, damit verbunden ist meist eine lange Behandlungsodyssee. Sie finden nicht einfach durch gutgemeinte medizinische Ratschläge in die Gesundheit zurück. Hypochondrische Patienten sind auch keine Simulanten, doch erleben sie sich oft als solche bewertet. Aussagen wie «Sie haben nichts», «Sie sind kerngesund» oder «Schauen Sie einfach nicht mehr im Internet nach» können bei ihnen nicht zum Behandlungsziel führen, sondern nur im Vertrauensverlust gegenüber dem Arzt enden.

In der primärärztlichen Behandlung kann durch die Diskrepanz in den Ursachenüberzeugungen beim Behandler rasch einmal das Gefühl der Inkompetenz, der Unsicherheit und der Hilflosigkeit entstehen. Dies läuft dem generellen ärztlichen Selbstbild jedoch komplett zuwider und das verzweifelte oder appellative Bestehen auf die Fortsetzung von Untersuchungen führt im weiteren Verlauf beim Behandler zu Ungeduld, Erschöpfung, Ablehnung und zur Exkommunikation von Patienten. Schlussendlich werden sie vom Arzt im Wartezimmer gefürchtet und man möchte sie gerne loswerden. Hypochondrische Patienten sind anspruchsvolle Patienten, können idealisierende Erwartungen an die Behandlung hegen und sind entsprechend enttäuschungsbereit. Wenn trotz tragfähiger Arzt-Patienten-Beziehung die hypochondrische Symptomatik persistiert oder zunimmt, führt an einer multimodalen Behandlung nichts vorbei. Die Überweisung an einen Psychiater, Psychosomatiker oder entsprechend spezialisierten psychologischen Psychotherapeuten sollte dann behutsam vorbereitet werden. Die Herstellung der Motivation für eine psychotherapeutische Intervention stellt bereits ein relevantes Therapieziel dar und ist bei Patienten mit Krankheitsangst nur durch geduldiges Vorgehen erreichbar.

In jeglicher Psychotherapie ist die Bearbeitung von subjektiven und objektiven Belastungsfaktoren sowie traumatischen Erfahrungen hochrelevant. Lösungsorientierte Verfahren wie die systemische Therapie und die Verhaltenstherapie fokusieren neben der Bearbeitung der hypochondrischen Ängste auch auf die Herstellung eines realistischen Gesundheitsbegriffs und auf die Veränderung der Kausalitätsattribution.

Körpertherapeutische Verfahren mit Körperwahrnehmungsübungen, Entspannungstherapien und Biofeedback können, immer vor dem Hintergrund einer stabilen, vertrauensvollen psychotherapeutischen Situation, Krankheitsängste auflösen oder in ihrer Intensität reduzieren. Doch auch regelmässige Bewegung (tägliches Marschieren von einer Stunde Dauer oder auch leichtes Jogging) führt zu einem Aktivitätsaufbau und gleichzeitig zu einer Verminderung von Schonverhalten. Körperliche Betätigung ist i.S. einer vertrauensbildenden Massnahme hochrelevant und stärkt längerfristig die Beziehungssicherheit zum eigenen Körper. Für eine medikamentöse Behandlung von hypochondrischen Störungen mit Psychopharmaka besteht keine gesicherte Evidenz. Auch in Kombination mit Verhaltenstherapie scheinen Antidepressiva keinen Vorteil darzustellen. Bei primärdiagnostisch vorliegender Depression, einer Angst- oder Zwangsstörung können Psychopharmaka bei ausgewählten Patienten einen positiven Effekt erzielen. Hinsichtlich der Antidepressiva soll einmal mehr darauf hingewiesen werden, dass diese oft eine zu geringe Effektstärke zeigen, zu spät wirksam werden und zu häufig Nebenwirkungen haben. Der Einsatz von Psychopharmaka bei somatoformen Störungen ist generell zu diskutieren und sehr genau abzuwägen, da diese Patienten auf Medikamente und deren Nebenwirkungen stark sensibilisiert sind und entsprechend häufig mit negativen Reaktionen darauf zu rechnen ist. Auftretende Nebenwirkungen können die Behandlung stark irritieren und hypochondrische Ängste amplifizieren, sodass das Vertrauen von Patienten in das Therapiekonzept strapaziert wird. Der Einsatz von Neuroleptika ist bei den somatoformen Störungen abzulehnen, ebenso ist auch hier beim längeren Einsatz von Benzodiazepinen mit dem Risiko einer Abhängigkeitsentwicklung zu rechnen.

Schlussanmerkungen

Stressempfinden, Beklemmung, Angstsensitivität, Angststörungen und Depressionen haben in der Bevölkerung nicht erst seit der Corona-Pandemie zugenommen. Die heutige Zeit wartet nicht nur exklusiv mit der Möglichkeit einer neuen Pandemie auf, es gibt weitere gute Gründe dafür, um unsicherer und angstvoller durch das Leben zu gehen: Breite Haltarmut, Bedeutungs- und Werteschwund, der Abbau von lange als selbstverständlich vorausgesetzten, nun nur noch vermeintlichen Sicherheiten (Arbeitsplatzverlust, Rentenunsicherheit, Messerattacken etc.) und auch andere globale existentielle Bedrohungen wie etwa die Klimakrise (Stichwort eco-anxiety) sowie der Krieg in Europa. Fitness-Hype und mental-health-awareness sind Phänomene, die auch in Verbindung mit der in aktuellen Studien nachgewiesenen Zunahme von Krankheitsängsten gelesen werden können. Je stärker das Stressempfinden und je grösser das allgemeine Unbehagen, umso mehr verbreitet sich Angst und umso stärker kann sich bei vielen Menschen das Bedürfnis nach Kontrolle und mehr Sicherheit anmelden. Wenn die Welt zunehmend ins Wanken zu geraten scheint, so sollte jedoch wenigstens der eigene Körper möglichst lange gut funktionieren. Die Hypochondrie ist eine sehr alte Erkrankung, sie macht sich offenbar auf den Weg, als Zeiterscheinung zunehmend prominenter aufzutreten und sie bindet auch bereits in leichterer Ausprägung Ressourcen im Medizinalsystem. Junge Menschen, denen es medizinisch an nichts fehlt, sogenannte «worried well», die sich ausgiebig mit sich selbst beschäftigen, sind immer häufiger in Arztpraxen und in Notfallstationen anzutreffen. Sie wollen sicher gehen, dass der Körper keinen Anschlag auf sie plant und ihnen nicht geschieht, wie sie es in einem tragischen Beispiel auf YouTube oder Tiktok gesehen haben. Darüber hinaus machen die Werbe- und Präventionskampagnen von Versicherern, der medizinischen Zentren und Informationsveranstaltungen der Spitäler und spezialisierten Kliniken dauernd auf schwere Erkrankungen aufmerksam: «Betrübt oder schon depressiv?», «Multiple Sklerose, und Sie?». Neben der präventiven Medizin mit ihren Aufklärungskampagnen als Geschäftsmodell kommen die unzähligen medizinischen Sendungen und Arztserien hinzu. Menschen bekommen dadurch von Krankheiten Kenntnis, von denen sie noch nie etwas gehört haben und sie fragen sich ernsthaft, ob sie nicht bereits an entsprechenden Symptomen leiden. Menschen, die sensibilisiert bzw. prädisponiert sind, überschätzen jedoch Gesundheitsbedrohungen und verlieren sich dann krankhaft im Versuch, die Angst vor Krankheiten wieder los zu werden. Hypochondrische Patienten haben keine Lobby und leben aus diversen Gründen oft alleine mit ihrer Angst. Umso mehr geht es in deren Behandlung prioritär um eine tragfähige und stabile Arzt-Patienten-Beziehung und weniger um Algorithmen oder personalisierte Medizin. Die sprechende Medizin hat im professionellen Umgang mit Patienten, die unter Krankheitsangst leiden, wie in so vielen anderen Behandlungssituationen, schlicht die Hauptrolle.

Copyright Aerzteverlag medinfo AG

Anaëlle Pignolet-Marti,

Ernährungsberaterin SVDE 1

Sybille Schenk,

Ernährungsberaterin SVDE 1 2

Olivier Le Dizès, Diabetesberater 1

Prof. Dr. med. Jardena Puder Diabetologin 1

1 CHUV, Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme

Avenue de la Sallaz 8, 1011 Lausanne

2 CHUV, Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme

Service d’obstétrique

Avenue Pierre-Decker 2, 1011 Lausanne

Zentrum für Psychiatrie und

Psychotherapie rechter Zürichsee Küsnacht

Dorfstrasse 5

8700 Küsnacht

Der Autor hat keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

- Hypochondrische Patienten sind keine Simulanten oder Rentenbegehrer und sie wollen auch nicht einfach nur Aufmerksamkeit und Zuwendung von den Ärzten. Hypochondrische Patienten möchten vor allem ihre Ängste loswerden.

- Hypochondrische Patienten kämpfen meist einsam und über lange Zeit mit ihrer Krankheitangst und werden von der Medizin oft nicht adäquat abgeholt. Sie erfordern vor allem eine empathische ärztliche Haltung, die sie unmissverständlich in ihrem Kranksein mit allen Facetten ernstnimmt.

- Hypochondrische Patienten sind anspruchsvolle Patienten, die meist langfristig ärztliche Begleitung und Unterstützung benötigen und den Behandler sowohl auf der somatischen als auch auf der psychischen Krankheitsebene entsprechend herausfordern.

- Ärzte benötigen bei Patienten mit Krankheitsangst Visionsfähigkeit (richtiges Erkennen der geschilderten somatischen Symptome und der gleichzeitig vorliegenden psychischen Problematik), Interesse und Wertschätzung, Motivationskonstanz und Durchhaltevermögen. Die Behandlung hypochondrischer Patienten ist möglich, erfordert jedoch meist eine multimodale Strategie.

– Morschitzki H, Hartl T: Die Angst vor Krankheiten verstehen und überwinden. Patmos Mannheim 2012

– Mortschizki H: Somatoforme Störungen, Springer 2007

– Kapfhammer, H.-P: Somatoforme Störungen (1303 ff.), in Psychiatrie und Psychotherapie, Springer 1999

– Wanger J: Internetassoziierte Gesundheitsängste in der hausärztlichen Versorgung- Ergebnisse einer Befra-gung unter Allgemeinmedizinern und hausärztlich tätigen Internisten in Hessen, DMW 144 (102-108), 2019

– Barky AJ: Cognitive behavior therapy for hypochondriasis: a randomized control trial. JAMA 2004; 291(1464-1470)

– Müller A et al: Cyberchondrie – ein neues Verhaltenssyndrom? Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie 2021; 71:243-255

Weitere Literatur beim Verfasser

der informierte @rzt

- Vol. 14

- Ausgabe 9

- September 2024