- Präpartale Beratung der Schwangeren zum Thema Beckenboden

Während der Schwangerschaft und Geburt ist der weibliche Beckenboden auf besondere Weise beansprucht. Sie sind der Hauptrisikofaktor für Beckenbodenschäden der Frau, wobei die Funktionalität in ca. zwei Drittel der Fälle negativ beeinflusst wird. Die möglichen Beschwerdebilder sind vielseitig und können von Harn- und/oder Stuhlinkontinenz, über Senkungsbeschwerden bis hin zu Dyspareunien reichen. Auch noch viele Jahre nach der Geburt können Beckenbodenbeschwerden auftreten, die sich oft mit zunehmendem Alter aggravieren. Sowohl der Geburtsmodus als auch das Geburtsmanagement sub partu haben einen massgeblichen Einfluss auf die Funktionalität des Beckenbodens. Ein besonderes Augenmerk sollte auf Patientinnen mit Risikofaktoren wie Adipositas, St.n. höhergradigen Dammverletzungen, relativer fetaler Makrosomie in Bezug auf das mütterliche Becken und erhöhtem mütterlichen Alter gelegt werden. Grundsätzlich sollten die Patientinnen während der Schwangerschaft über mögliche Folgen einer Geburt auf ihren Beckenboden und über die Vor- und Nachteile der vaginalen Geburt gegenüber einer Sectio caesarea aufgeklärt werden.

During pregnancy and childbirth, the female pelvic floor is exposed to immense stress. They are the main risk factor for pelvic floor trauma in women, with negative impact on functionality in about two-thirds of cases. The possible symptoms are diverse and can range from urinary and/or faecal incontinence, to genital prolapse or dyspareunia. Even many years after childbirth, pelvic floor problems can occur, often worsening with increasing age. Both the mode of delivery and the management during childbirth have a significant impact on maternal outcomes. Special attention should be given to patients with risk factors such as obesity, history of severe perineal tears, foetal macrosomia relative to the maternal pelvis, and advanced maternal age. In general, patients should be informed during pregnancy about the potential consequences of childbirth on their pelvic floor, and about the advantages and disadvantages of vaginal delivery compared to caesarean section.

Keywords: Geburt, Beckenbodenprotektion, Geburtsverletzungen, Dammriss, Geburtsmodus

Hinführung zum Thema

Das Bewusstsein um die eigene Gesundheit spielt im Rahmen der Entscheidung zum Geburtsmodus bei Schwangeren heutzutage eine zunehmend wichtige Rolle. Neben den Überlegungen zum besten Geburtsmodus für das ungeborene Kind sowie für die zukünftige reproduktive Gesundheit spielen auch der Wunsch nach Integrität und Erhalt der Funktionalität des Beckenbodens eine entscheidende Rolle. Frauen sollten daher im Rahmen eines Geburtsprocedere-Gesprächs ergebnisoffen und wertfrei unter Einbezug ihrer individuellen Situation und Wünsche umfassend über die verschiedenen Geburtsmodi und deren Folgen für Mutter und Kind beraten werden. Zudem sollten mögliche Protektionsmassnahmen im Hinblick auf eine vaginale Geburt besprochen werden.

Beckenboden und vaginale Geburt

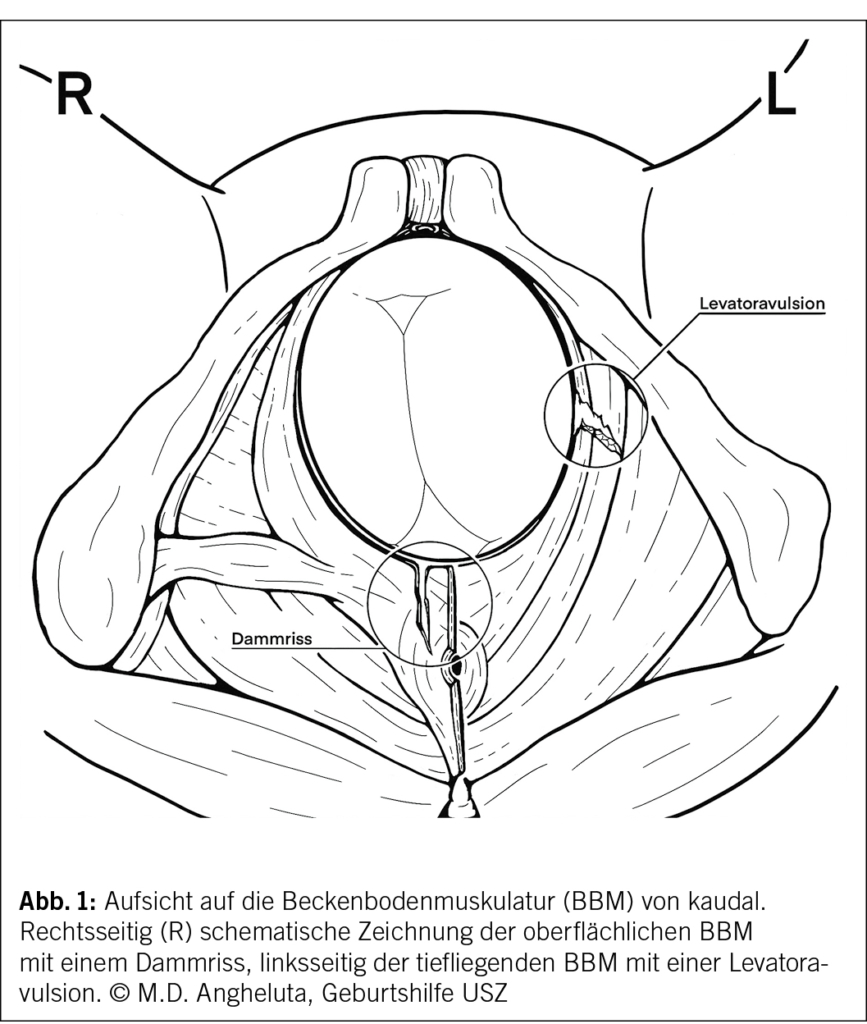

Man unterscheidet zwei Mechanismen der Beckenbodenschädigung bei Vaginalgeburten: ein direktes Trauma der Beckenboden-/Dammmuskulatur und des Aufhängeapparates der Beckenorgane sowie ein Trauma der nervalen Beckenbodeninnervation (Abb. 1). Geburtsrissverletzungen und Beckenbodentraumata (Ein-/Abrisse oder Hämatome) sind mit einer Inzidenz von 50–91 % häufig (1). Daraus können Beschwerden wie Harn- und/oder Stuhlinkontinenz, Senkungsbeschwerden, Schmerzen sowie sexuelle Funktionsstörungen und dadurch nachfolgend immense psychische Beeinträchtigungen resultieren (2).

Levator ani – Muskelkomplex (LAM)

Die für eine Geburt notwendige Dehnung des LAM zeigt grosse interindividuelle Unterschiede. Das Spektrum reicht hierbei von 25–245 % (3). In Simulationen manifestieren sich nach einer normalen Geburt in > 10 % der Muskelfasern Einrisse, welche sich v.a. an dessen Ansätzen am knöchernen Becken und am Arcus tendineus (sog. Levatoravulsionen) sowie im mittleren Anteil des Muskels zeigen. Insbesondere der mediale Anteil des LAM, der M. puborectalis, ist prädestiniert für Läsionen (4). Es konnte zudem in Studien beobachtet werden, dass die Beckenbodenmuskulatur beim Höhenstand der kindlichen Leitstelle auf der Interspinalebene +4, d. h. kurz vor kindlichem Kopfaustritt, die maximale Dehnung und Deformation erfährt, was für eine Verletzung zu diesem Zeitpunkt spricht (5, 6). Die Inzidenz für Levatoravulsionen wird bei Spontangeburten mit 6–16 % angegeben, bei vaginal-operativer Entbindung mit bis zu 21 % und bei Forzepsentbindungen mit bis zu 52 % (7). Folgen von Levatoravulsionen sind insbesondere Deszensusbeschwerden. Neben der fetalen Makrosomie sind ein grosser Kopfumfang und v.a. die Relation des Kopfumfangs zur Levatoröffnung mit einer höheren Rate an vaginal-operativen Entbindungen, Levatordefekten und höhergradigen Dammrissen assoziiert (8). Gemäss der Datenlage beeinflusst insbesondere die erste vaginale Geburt massgeblich die Weite des genitalen Hiatus und damit das Risiko für einen Deszensus urogenitalis sowie die Rate an Urininkontinenz. Weitere vaginale Entbindungen scheinen einen deutlich geringeren Effekt auf den Beckenboden zu haben (9, 10).

Analsphinkter

Analsphinkter-Defekte im Rahmen vaginaler Geburten treten bei 0.5–11 % auf, wobei die Rate bei Spontangeburten um 0.5–2.5 % liegt. Zusätzlich finden sich in 10–35 % okkulte Defekte, die teilweise erst mit grosser Latenz im späteren Verlauf diagnostiziert werden. (11) Gemäss AWMF-Leitlinie «Management von Dammrissen III. und IV. Grades nach vaginaler Geburt» ist im deutschsprachigen Raum von Raten um die 2 % höhergradiger Dammverletzungen nach vaginaler Geburt auszugehen (12). Risikofaktoren für Dammrisse III./IV. Grades sind u.a. eine fetale Makrosomie > 4000g, ein fetaler Kopfumfang > 35 cm, vaginaloperative Entbindungen und eine prolongierte Austrittsperiode (13, 14).

Als unmittelbare Folge höhergradiger Dammrisse ergibt sich eine erhöhte Flatus- und Stuhlinkontinenzrate. Eine langfristige Stuhlinkontinenz findet sich bei ca. 6 % der Frauen postpartal, wovon ca. 30 % einen höhergradigen Dammriss erlitten (15). In Studien mit längerer Nachbeobachtungszeit von 10 und 18 Jahren nach vaginaler Geburt zeigt sich eine generelle Zunahme der Inzidenz für Flatus- und Stuhlinkontinenz (um die 13 % ausgeprägte anale Inkontinenz), wobei nur 6 % der angegebenen Analinkontinenzen auf einen höhergradigen Dammriss zurückzuführen sind (16, 17). Dies relativiert langfristig den Einfluss dieses Geburtstraumas auf die Analinkontinenz. Bei St.n. höhergradigem Dammriss hat die Patientin bei Symptomfreiheit ein geringes Risiko eines Neuauftretens einer analen Inkontinenz (<10 %, zumeist transiente Flatusinkontinenz), während bei persistierenden oder vorübergehenden Symptomen einer Analinkontinenz ein erhöhtes Risiko für eine Verschlechterung nach erneuter vaginaler Geburt besteht und eine Sectio caesarea diskutiert werden kann (18). In einem 2024 veröffentlichten Review mit Metaanalyse zeigte sich keine Evidenz, dass eine Sectio nach höhergradigem Dammriss bezüglich einer Analinkontinenz protektiv ist (19).

Das Wiederholungsrisiko für höhergradige Dammrisse liegt bei ca. 4–8 % und ist somit annähernd mit dem Risiko einer Erstgebärenden vergleichbar (20).

Urininkontinenz

Grundsätzlich zeigen sich nach einer Schwangerschaft und Geburt höhere Raten an Urininkontinenz und Deszensus urogenitalis. Die Inzidenzen sind 6 Monate nach Spontangeburt höher als nach Sectio, nämlich 55 % Urininkontinenz nach Spontangeburt vs. 46 % nach Sectio sowie 22 % Deszensus uteri ≥ Grad 2 (gemäss Pelvic Organ Prolapse Quantification System (POP-Q)) nach Spontangeburt vs. 15 % nach Sectio (21). Es wird davon ausgegangen, dass 10–15 Sectiones notwendig wären, um eine milde Urininkontinenz zu verhindern und 110 Sectiones zur Verhinderung einer schweren Inkontinenz (22). Auch die Schwangerschaft selbst hat schon einen relevanten Einfluss auf den Beckenboden (23).

Für weitergehende Informationen in patientengerechter Sprache empfiehlt sich die Informationsbroschüre der Schweizer Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG) «Veränderungen am Beckenboden während Schwangerschaft und Geburt sowie im Wochenbett» (24).

Beckenboden und Sectio caesarea

In den meisten Fällen hat die Sectio caesarea deutlich weniger negative Auswirkungen auf die Beckenbodenfunktionalität als die vaginale Geburt. In einer schwedischen Registerstudie wurde bei 61 000 Frauen mit Operationen aufgrund einer Urininkontinenz oder eines Genitalprolapses die Geburtsanamnese erhoben. Hierbei zeigte sich, dass 97.8 % der Patientinnen mit Prolaps-Operation und 93 % derjenigen mit Urininkontinenz-Operation mindestens eine vaginale Geburt in der Vorgeschichte hatten. Diese Eingriffe wurden bei Patientinnen nach Sectio caesarea und bei Nulliparität deutlich seltener durchgeführt (10).Bei postpartalen Untersuchungen zeigte sich die Rate an Levatordefekten und erweiterten Hiatusdimensionen signifikant höher nach vaginaler Geburt als nach Sectio caesarea. Wenn es unter einer sekundären Sectio caesarea zu einer Schädigung des LAM kam, dann war die Ausprägung des Defekts abhängig vom fetalen Kopfumfang, fetalem Gewicht, Dauer der Geburt und von dem vaginalen Untersuchungsbefund zum Zeitpunkt der Sectio (25).

In einer amerikanischen Studie wurden 1500 Frauen 5–10 Jahre nach der ersten Geburt über 9 Jahre nachbeobachtet. Nach vaginal-operativer Entbindung zeigte sich die höchste Rate an Urininkontinenz (Belastungsinkontinenz und überaktive Blase), an Deszensus urogenitalis und Analinkontinenz, gefolgt von Spontangeburten und der Sectio caesarea (26).

Auch wenn die Sectio caesarea einen protektiven Effekt auf die Beckenbodenfunktionalität zu haben scheint, sollte die Indikation diesbezüglich nur nach sorgfältiger Evaluation der Vor- und Nachteile gestellt werden. Den Vorteilen müssen die Nachteile gegenübergestellt werden, wie z.B. chronische Unterbauchschmerzen, ein erhöhtes Risiko für Uterusruptur, Placenta-accreta-Spektrum und Sectionarbenschwangerschaften in Folgeschwangerschaften. Diese Risiken steigen mit zunehmender Anzahl an durchgeführten Sectiones (27). Auch das erhöhte Atemnotsyndrom-Risiko des Neugeborenen sowie die allgemeinen Risiken einer Bauchoperation gilt es hier zu beachten (28, 29). Für weitere Informationen diesbezüglich empfiehlt sich die Guideline zur Sectio caesarea der SGGG, das «Aufklärungsprotokoll zum Kaiserschnitt» und das «Informationsblatt für Schwangere nach vorausgegangenem Kaiserschnitt» der SGGG (30–32).

Beckenbodenprotektion bei vaginalen Geburten

Wenn sich Patientinnen für eine vaginale Geburt entscheiden, empfiehlt sich eine Aufklärung hinsichtlich möglicher protektiver Massnahmen prä- und peripartal.

Präpartale Massnahmen

Beckenbodentraining

Ein Beckenbodentraining vor und während der Schwangerschaft kann sich präventiv auf eine Urininkontinenz in der späten Schwangerschaft und postpartal auswirken. In einer Metaanalyse von 46 Studien zeigte sich, dass insbesondere noch kontinente Frauen hiervon profitieren (33). Die Annahme, dass ein Beckenbodentraining zu einem zu straffen Beckenboden führe und damit zu negativen Effekten während der Geburt, konnte widerlegt werden. (34) Bezüglich analer Inkontinenz und Beckenbodentraining gibt es nur wenig Daten, die keinen klaren Nutzen gezeigt haben (33).

Dammmassage

Die Daten hinsichtlich einer Beckenbodenprotektion durch eine vorbereitende Dammmassage in der Schwangerschaft sind heterogen. Gemäss eines systematischen Reviews mit Metaanalyse zeigte sich hierdurch eine geringere Rate an Dammverletzungen (35). In anderen Arbeiten konnte der protektive Effekt der Dammmassage antepartal nicht bestätigt werden (15, 36). Tendenziell scheinen insbesondere Erstgebärende und Frauen >30 Jahre von der Dammmassage zu profitieren (35). Es kann daher grosszügig zu der Dammmassage geraten werden.

Epi-No®-Dammtrainer

Beim Epi-No®-Dammtrainer handelt es sich um einen intravaginal eingeführten Ballon zur antepartalen Vordehnung des Geburtskanals. Gemäss Literatur kann hierdurch die Rate an Episiotomien, Dammrissen und Levatoravulsionen jedoch nicht gesenkt werden (35, 37, 38). Zur mentalen Vorbereitung auf die Dehnung des Geburtskanals unter der Geburt kann er jedoch hilfreich sein.

Sport

Gemäss einer Metaanalyse kann Sport in der Schwangerschaft die Rate an neuauftretender Urininkontinenz senken (39). Weitere positive Effekte auf den Beckenboden sind eine geringere Gewichtszunahme, ein geringeres Risiko für die Entwicklung eines Gestationsdiabetes und damit einer fetalen Makrosomie mit den entsprechenden Konsequenzen (39). Zudem kann Sport in der Schwangerschaft die Rate an Spontangeburten steigern und die Geburtsdauer verkürzen (39). In einer randomisiert-kontrollierten Studie zeigten 90 Minuten Yoga pro Woche bei 106 Patientinnen eine niedrigere Rate an sekundären Sectiones und subjektiv weniger Schmerzen unter der Geburt im Vergleich zur Kontrollgruppe (40).

Intrapartale Massnahmen

Occipitoanteriore Schädellage

Grundsätzlich sollte während der Geburt eine occipitoanteriore Schädellage des Fetus angestrebt und durch Lagerungsmanöver oder ggf. interne/externe manuelle Rotation erreicht werden. Hierdurch verringert sich das Durchtrittsplanum des fetalen Kopfes und somit das Risiko für Beckenbodenschäden (41, 42).

Stress/Angst

Eine geringere Anspannung des Beckenbodens zeigt in einer Simulationsstudie ein vermindertes Risiko für Beckenbodenschäden. Es ist daher davon auszugehen, dass eine gute Beckenbodenrelaxation, z.B. durch adäquate Angst- und Stressreduktion oder durch gute Analgesie (insbesondere z.B. Epiduralanästhesie) das Risiko von Beckenbodenschäden vermindern kann (43).

Dauer der AP

Dem Geburtskanal sollte ausreichend Zeit zur Dehnung gegeben werden, diese sollte aber auch nicht zu lange andauern. Genaue Grenzwerte diesbezüglich existieren nicht. Mit jeder weiteren Stunde in der Austreibungsperiode verdoppelt sich jedoch das Risiko für Levatoravulsionen (44). Hinsichtlich der Presstechnik in der Austreibungsphase (Vasalva vs. spontane Presstechnik der Patientin) konnten keine Unterschiede im Geburtsoutcome und auf den Beckenboden festgestellt werden (45).

Warme Dammkompressen

Die Auflage wärmender Kompressen auf den Dammbereich während der Austreibungsphase führt gemäss einer Metaanalyse zu weniger höhergradigen Dammrissen. Ein sonstiger protektiver Nutzen für den Beckenboden ist bisher unklar (46).

Intrapartale Dammmassage

Einige Arbeiten konnten zudem einen protektiven Effekt durch eine durch geburtshilfliches Personal durchgeführte intrapartale Dammmassage nachweisen (15, 36).

Manueller Dammschutz

Die Datenlage zum manuellen Dammschutz ist uneinheitlich. Während einige Arbeiten eine «hands off»-Methode zur Reduktion von Episiotomien und Dammverletzungen sehen, schreiben andere Arbeiten einer «hands-on»-Methode protektive Effekte auf den Beckenboden zu. (46) Bemerkenswert ist, dass ein in Norwegen durchgeführtes einheitliches Dammschutztraining des Personals mit Einschluss von ca. 40 000 Geburten eine Reduktion der Rate höhergradiger Dammrisse von 3–5 % auf 0.6–2 % bei Spontangeburten und 13–23 % auf 5.5–6.5 % bei vaginal-operativen Geburten verzeichnen konnte (47).

Vaginal-operative Entbindung

Bei vaginal-operativen Entbindungen sollte im Rahmen von Vakuumgeburten auf die richtige Positionierung des Cups auf dem Flexionspunkt des fetalen Kopfes geachtet werden und grundsätzlich die Entbindung entlang der Führungslinie des Geburtskanals erfolgen. (48) Da das Forzeps zu mehr Geburtsverletzungen führt, sollte die Vakuumentbindung vorgezogen werden, wenn möglich (7).

Episiotomie

Gemäss aktueller AWMF-Leitlinie sollte eine Episiotomie zur Verhinderung höhergradiger Dammrisse bei Spontangeburten nicht routinemässig durchgeführt werden (49). Falls eine Episiotomie durchgeführt wird, sollte sie mediolateral in einem Winkel von 45–60° am ausgedehnten Damm erfolgen. Bei der vaginal-operativen Entbindung kann die Indikation zur mediolateralen Episiotomie grosszügiger gestellt werden, v.a. bei zusätzlichen Risikofaktoren wie Nulliparität, fetaler Makrosomie, occipitoposteriorer Einstellung, u.a. (50).

Copyright

Aerzteverlag medinfo AG

Klinik für Geburtshilfe

Universitätsspital Zürich

Frauenklinikstrasse 10

8091 Zürich

Klinik für Geburtshilfe

Universitätsspital Zürich

Frauenklinikstrasse 10

8091 Zürich

nina.kimmich@usz.ch

Die Autorinnen haben keine Interessenskonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

Spätestens beim Geburtsprocedere-Gespräch sollte jede Schwangere über mögliche Folgen der Schwangerschaft und Geburt auf ihren Beckenboden informiert werden. Bei erhöhtem Risiko für Becken-bodenschädigungen im Rahmen einer vaginalen Geburt sollte eine Sectio caesarea als alternativer Geburtsmodus diskutiert werden. Sollte sich die Schwangere für eine Vaginalgeburt entscheiden, dann empfiehlt sich die prä- und intrapartale Anwendung protektiver Massnahmen sowie möglichst die Vermeidung belastender Situationen für den Beckenboden.

1. Birri, J., et al., (Association of Birth Trauma with the Implementation of Obstetrical Monitoring Tools: A Retrospective Cohort Study). Z Geburtshilfe Neonatol, 2019. 223(3): p. 157-168.

2. Dietz, H.P., Pelvic floor trauma following vaginal delivery. Curr Opin Obstet Gynecol, 2006. 18(5): p. 528-37.

3. Svabik, K., K.L. Shek, and H.P. Dietz, How much does the levator hiatus have to stretch during childbirth? BJOG, 2009. 116(12): p. 1657-62.

4. Oliveira, D.A., et al., Numerical simulation of the damage evolution in the pelvic floor muscles during childbirth. J Biomech, 2016. 49(4): p. 594-601.

5. Parente, M.P., et al., Deformation of the pelvic floor muscles during a vaginal delivery. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct, 2008. 19(1): p. 65-71.

6. Garcia Mejido, J.A., et al., Evaluation of levator ani muscle throughout the different stages of labor by transperineal 3D ultrasound. Neurourol Urodyn, 2017. 36(7): p. 1776-1781.

7. Rusavy, Z., et al., Levator ani avulsion: a Systematic evidence review (LASER). BJOG, 2022. 129(4): p. 517-528.

8. Rostaminia, G., et al., New Measures for Predicting Birth-Related Pelvic Floor Trauma. Female Pelvic Med Reconstr Surg, 2016. 22(5): p. 292-6.

9. Kamisan Atan, I., et al., The association between vaginal parity and hiatal dimensions: a retrospective observational study in a tertiary urogynaecological centre. BJOG, 2015. 122(6): p. 867-872.

10. Larsudd-Kaverud, J., et al., The influence of pregnancy, parity, and mode of delivery on urinary incontinence and prolapse surgery-a national register study. Am J Obstet Gynecol, 2023. 228(1): p. 61 e1-61 e13.

11. Dudding, T.C., C.J. Vaizey, and M.A. Kamm, Obstetric anal sphincter injury: incidence, risk factors, and management. Ann Surg, 2008. 247(2): p. 224-37.

12. Guideline, A. Management von Dammrissen III. und IV. Grades nach vaginaler Geburt. 2020.

13. Ekeus, C., E. Nilsson, and K. Gottvall, Increasing incidence of anal sphincter tears among primiparas in Sweden: a population-based register study. Acta Obstet Gynecol Scand, 2008. 87(5): p. 564-73.

14. Jha, S. and V. Parker, Risk factors for recurrent obstetric anal sphincter injury (rOASI): a systematic review and meta-analysis. Int Urogynecol J, 2016. 27(6): p. 849-57.

15. Hubner, M., et al., Aspects of Pelvic Floor Protection in Spontaneous Delivery – a Review. Geburtshilfe Frauenheilkd, 2022. 82(4): p. 400-409.

16. Faltin, D.L., et al., Women‘s health 18 years after rupture of the anal sphincter during childbirth: I. Fecal incontinence. Am J Obstet Gynecol, 2006. 194(5): p. 1255-9.

17. Nordenstam, J., et al., Natural progression of anal incontinence after childbirth. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct, 2009. 20(9): p. 1029-35.

18. Webb, S.S., et al., Impact of subsequent birth and delivery mode for women with previous OASIS: systematic review and meta-analysis. Int Urogynecol J, 2017. 28(4): p. 507-514.

19. Carter, E., et al., Caesarean section and anal incontinence in women after obstetric anal sphincter injury: A systematic review and meta-analysis. BJOG, 2024.

20. Boggs, E.W., et al., Recurrence of obstetric third-degree and fourth-degree anal sphincter injuries. Obstet Gynecol, 2014. 124(6): p. 1128-1134.

21. Rogers, R.G., et al., Contribution of the second stage of labour to pelvic floor dysfunction: a prospective cohort comparison of nulliparous women. BJOG, 2014. 121(9): p. 1145-53; discussion 1154.

22. Leijonhufvud, A., et al., Risk of surgically managed pelvic floor dysfunction in relation to age at first delivery. Am J Obstet Gynecol, 2012. 207(4): p. 303 e1-7.

23. Rortveit, G., et al., Urinary incontinence after vaginal delivery or cesarean section. N Engl J Med, 2003. 348(10): p. 900-7.

24. Veränderungen am Beckenboden während Schwangerschaft und Geburt sowie im Wochenbett Informationen für werdende Mütter. Available from: https://www.sggg.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/6_Fuer_Frauen/SGGG-Broschuere22_D_Nov22.pdf.

25. Aydin, S., et al., Do we protect the pelvic floor with non-elective cesarean? A study of 3-D/4-D pelvic floor ultrasound immediately after delivery. J Obstet Gynaecol Res, 2014. 40(4): p. 1037-45.

26. Blomquist, J.L., et al., Association of Delivery Mode With Pelvic Floor Disorders After Childbirth. JAMA, 2018. 320(23): p. 2438-2447.

27. Sandall, J., et al., Short-term and long-term effects of caesarean section on the health of women and children. Lancet, 2018. 392(10155): p. 1349-1357.

28. Villar, J., et al., Maternal and neonatal individual risks and benefits associated with caesarean delivery: multicentre prospective study. BMJ, 2007. 335(7628): p. 1025.

29. Azam, S., et al., Planned caesarean section or trial of vaginal delivery? A meta-analysis. Curr Opin Obstet Gynecol, 2014. 26(6): p. 461-8.

30. Guideline Sectio Caesarea. Available from: https://www.sggg.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/3_Fachinformationen/2_Guidelines/De/Guideline_Sectio_Caesarea_2015.pdf.

31. Aufklärungsprotokoll über Kaiserschnitt. Available from: https://www.sggg.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/3_Fachinformationen/3_Aufklaerungsprotokolle/De/Aufklaerungsprotokoll_Kaiserschnitt_2010.pdf.

32. Informationsblatt für Schwangere nach vorausgegangenem Kaiserschnitt Available from: https://www.sggg.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/3_Fachinformationen/4_Patienteninformationsblaetter/D_Informationsblatt_fuer_Schwangere_nach_vorausgegangenem_Kaiserschnitt_2007.pdf.

33. Woodley, S.J., et al., Pelvic floor muscle training for preventing and treating urinary and faecal incontinence in antenatal and postnatal women. Cochrane Database Syst Rev, 2020. 5(5): p. CD007471.

34. Bo, K., et al., Too tight to give birth? Assessment of pelvic floor muscle function in 277 nulliparous pregnant women. Int Urogynecol J, 2013. 24(12): p. 2065-70.

35. Lucena da Silva, M., et al., The effectiveness of interventions in the prevention of perineal trauma in parturients: A systematic review with meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2023. 283: p. 100-111.

36. Aasheim, V., et al., Perineal techniques during the second stage of labour for reducing perineal trauma. Cochrane Database Syst Rev, 2017. 6(6): p. CD006672.

37. Brito, L.G., et al., Antepartum use of Epi-No birth trainer for preventing perineal trauma: systematic review. Int Urogynecol J, 2015. 26(10): p. 1429-36.

38. Zambuto, S.G., et al., The effect of antenatal vaginal dilators on perineal trauma: A systematic review and meta-analysis. Int J Gynaecol Obstet, 2025.

39. Ribeiro, M.M., A. Andrade, and I. Nunes, Physical exercise in pregnancy: benefits, risks and prescription. J Perinat Med, 2022. 50(1): p. 4-17.

40. Kuder, L., et al., Benefits of yoga in pregnancy: a randomised controlled clinical trial. J Perinat Med, 2024.

41. Othenin-Girard, V., M. Boulvain, and M.J. Guittier, (Occiput posterior presentation at delivery: Materno-foetal outcomes and predictive factors of rotation). Gynecol Obstet Fertil Senol, 2018. 46(2): p. 93-98.

42. Parente, M.P., et al., The influence of an occipito-posterior malposition on the biomechanical behavior of the pelvic floor. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2009. 144 Suppl 1: p. S166-9.

43. Parente, M.P., et al., The influence of pelvic muscle activation during vaginal delivery. Obstet Gynecol, 2010. 115(4): p. 804-808.

44. van Delft, K., et al., Levator ani muscle avulsion during childbirth: a risk prediction model. BJOG, 2014. 121(9): p. 1155-63; discussion 1163.

45. de Tayrac, R. and V. Letouzey, Methods of pushing during vaginal delivery and pelvic floor and perineal outcomes: a review. Curr Opin Obstet Gynecol, 2016. 28(6): p. 470-476.

46. Okeahialam, N.A., A.H. Sultan, and R. Thakar, The prevention of perineal trauma during vaginal birth. Am J Obstet Gynecol, 2024. 230(3S): p. S991-S1004.

47. Hals, E., et al., A multicenter interventional program to reduce the incidence of anal sphincter tears. Obstet Gynecol, 2010. 116(4): p. 901-908.

48. Kreft, M., R. Zimmermann, and N. Kimmich, Birth tears after spontaneous and vacuum-assisted births with different vacuum cup systems – a retrospective cohort study. J Perinat Med, 2020. 48(6): p. 575-581.

49. AWMF Leitlinie „Vaginale Geburt am Termin“. Available from: https://register.awmf.org/assets/guidelines/015-083l_S3_Vaginale-Geburt-am-Termin_2021-03.pdf.

50. Lund, N.S., et al., Episiotomy in vacuum-assisted delivery affects the risk of obstetric anal sphincter injury: a systematic review and meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2016. 207: p. 193-199.

info@gynäkologie

- Vol. 15

- Ausgabe 3

- Juni 2025