- Physiotherapie bei Harninkontinenz – Empfehlungen für die Zusammenarbeit

Dieser Artikel fokussiert relevante Punkte der Zusammenarbeit von Gynäkologinnen und Gynäkologen mit Physiotherapeut/-innen. Da das Thema Inkontinenz in der Basisausbildung der Physiotherapie kaum aufgegriffen wird, liegt diese Spezialisierung immer im Bereich der Weiterbildung. Diese ist nicht standardisiert und verschiedene Angebote im deutschsprachigen Raum haben äusserst unterschiedliche Ziele und Inhalte. Die enge Zusammenarbeit und der regelmässige Austausch mit spezialisierten Physiotherapeut/-innen sind zu empfehlen.

This article focuses on relevant points of cooperation between gynecologists and physiotherapists. As the topic of incontinence is rarely addressed in basic physiotherapy training, this specialization is always in the area of further training. This is not standardized and different courses in German-speaking countries have very different objectives and content. Close cooperation and regular exchange with specialized physiotherapists are recommended.

Keywords: Pelvic floor physiotherapy, cooperation between gynecology and physiotherapy, strengthening patients‘ sense of self-efficacy

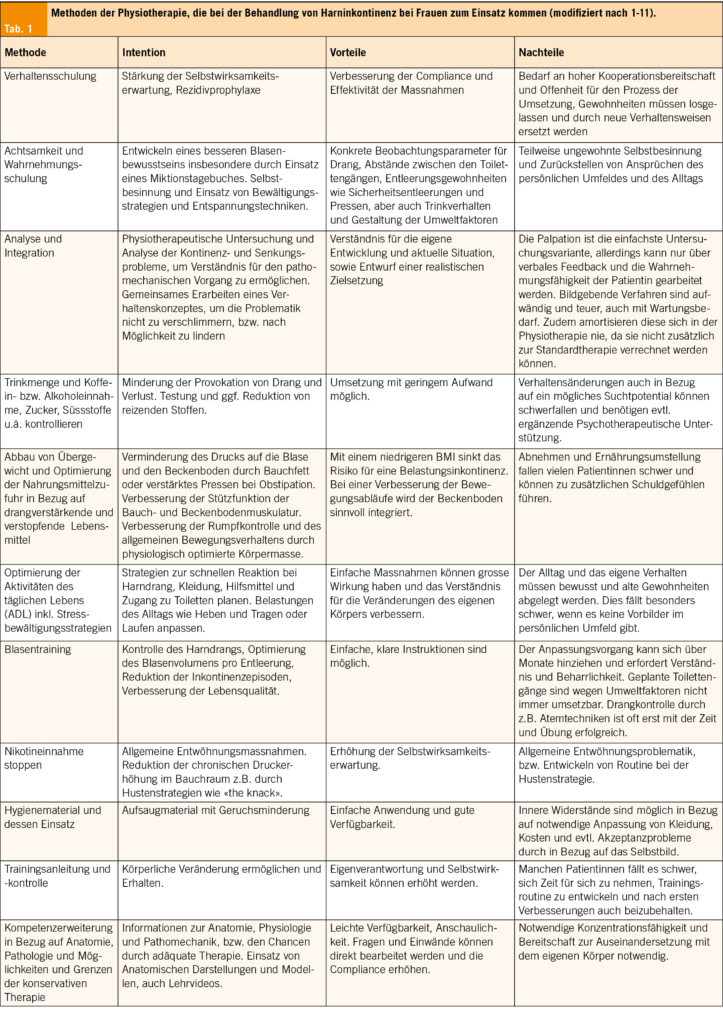

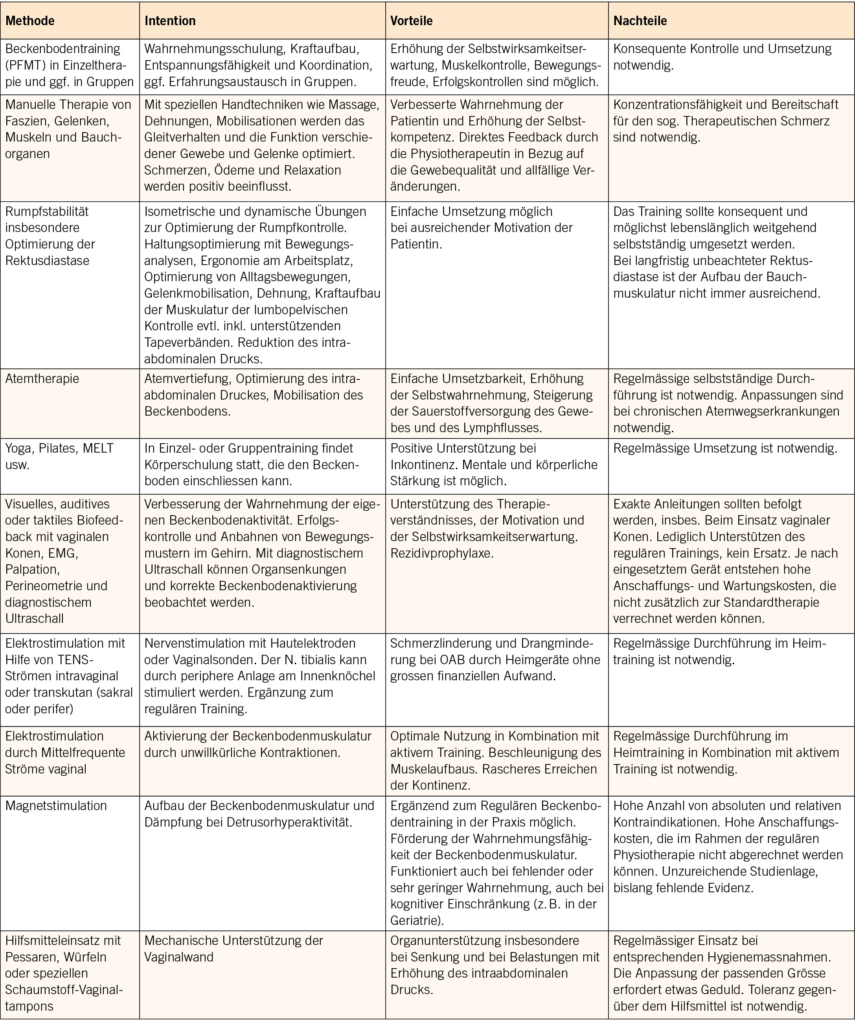

Ein konservativer Behandlungsversuch mit Beckenbodentraining ist bei Harninkontinenz als first-line-treatment empfohlen (1, 2, 3). Welche Methoden zur Behandlung der Harninkontinenz von Frauen international entwickelt wurden und welchen Effekt sie haben, ist mit zahlreichen Studien belegt und an anderer Stelle bereits dargestellt (1, 2, 3, 4, 5). Eine Übersicht über diese Resultate ist in Tab. 1 dargestellt.

Im Praxisalltag stellt sich für Mediziner/innen eher die Frage, welche/r Physiotherapeut/-in die Verordnung erhält und welche etablierten Methoden tatsächlich und wie umgesetzt werden. Entweder arbeitet man bereits mit einem/einer Physiotherapeut/-in erfolgreich zusammen oder sucht die Zusammenarbeit direkt oder über Therapeutinnenlisten der Vereine ASPUG, Pelvisuisse und Physioswiss. Diese Listen sind jedoch nicht vollständig. Die Autorin dieses Artikels ist beispielsweise in keiner dieser Listen zu finden.

Verordnung und Wahl des/der Physiotherapeut/-in

Wenn bei der ärztlichen Untersuchung ein Potenzial für einen konservativen Behandlungsversuch festgestellt wird, wird in der Regel eine Physiotherapieverordnung ausgestellt. Vorlagen hierzu können von der Homepage des Physiotherapieverbandes Physioswiss heruntergeladen werden. Es ist sehr empfehlenswert, mit einer begrenzten Anzahl spezialisierter Physiotherapeut/-innen zusammen zu arbeiten, um das therapeutische Vorgehen abzusprechen und ggf. entsprechende Weiterbildungen anzuregen.

Auch wenn der/die Physiotherapeut/-in eine der vielen angebotenen Weiterbildungen besucht hat, ist dies keine Garantie für die umfassende Umsetzung der erlernten Massnahmen. Zum einen hängt diese von den Vorkenntnissen und der Bereitschaft zu deren Einsatz ab. Nicht jede/r Physiotherapeut/-in möchte beispielsweise vaginale oder anale Palpationen oder Gewebemobilisationen durchführen.

Zum anderen muss die jeweilige Infrastruktur berücksichtigt werden. Es sollte beispielsweise ein ruhiger, diskreter Raum mit Waschbecken, Desinfektionsmöglichkeit und Materiallagerungsfläche zur Verfügung stehen.

Die elterliche Sauberkeitserziehung der heute über sechzigjährigen unterschied sich häufig von dem geduldigen und schambefreiteren Umgang heutiger Eltern. Die Generation der Frauen von 60+ wurde noch mit Stoffwindeln versorgt, die aufwändig gekocht werden mussten und die Erziehungsmethoden der damaligen Zeit waren von Lob und Tadel geprägt, bisweilen mit Liebesentzug und Strafe. Retraumatisierungen mit Gefühlen von Scham, Selbstekel und Selbstverachtung sind möglich und sollten berücksichtigt werden z. B. durch Erklärungen zur Prävalenz, Pathomechanik und Therapierbarkeit. Eine ruhige Umgebung und ein offener, entspannter Umgang erleichtern den therapeutischen Zugang.

Auch der Zeitfaktor spielt eine Rolle. Da viele Frauen zunächst vertrauensbildende Massnahmen für einen erfolgreichen Therapiebeginn und eine längere Prozessbegleitung von 5 bis 12 Monaten benötigen, braucht es Zeit. Manche Physiotherapiepraxen arbeiten in einem zwanzigminütigen Rhythmus, der diese intime Art von Begleitung erschwert. Eigentlich wäre eine jeweils einstündige Sitzung angebracht, wie sie beispielsweise in der Psychotherapie üblich ist.

Zudem ist der Geräteeinsatz in der Physiotherapie nicht lukrativ, obwohl er äusserst sinnvoll ist. Geräteunterstützte Massnahmen können zum nicht normalen Physiotherapietarif zusätzlich verrechnet werden, so dass sich angeschaffte Geräte niemals amortisieren. Es liegt allein am beruflichen Engagement des/der jeweiligen Physiotherapeut/-in, wenn sie den Wert dieser Therapieformen erkennt und aus eigener Initiative zur Verfügung stellt.

Es ist sinnvoll, den Patientinnen konkret spezialisierte Physiotherapeut/-innen zu empfehlen, da Patientinnen häufig überfordert sind, wenn sie selbstständig auf die Suche nach einer geeigneten Therapeutin gehen sollen.

Es ist von Vorteil, wenn die Physiotherapieverordnung alle bekannten Diagnosen und Nebendiagnosen enthält. Der Einstieg in das Befundgespräch wird so vereinfacht und Co-Faktoren wie z.B. chronischer Husten oder Osteoporose können in die Behandlung einbezogen werden (3, 5, 6).

Anamnese

Das physiotherapeutische Vorgehen umfasst jeweils das Erfragen der Entstehungsgeschichte, von beitragenden Faktoren wie z. B. Schwangerschaften und Klimakterium, Komorbiditäten, Medikation und deren Einsatz, sowie Erfolg und Misserfolg bisheriger Therapien, zudem Schilderung des Alltags der Patientin in Bezug auf Beruf, Freizeit und insbesondere Stressbewältigungsstrategien.

Für die Erfassung der Harninkontinenz ist der ICIQ-UI SF äusserst empfehlenswert (1, 5, 6). Dieser wurde von der Internationalen Kontinenzgesellschaft ICS entwickelt und liegt in validen Übersetzungen vor. Die ICIQ-UI SF ist auf dem Weg zum Goldstandard bei Harninkontinenz, den es bislang noch nicht gibt, und sollte auch deshalb unterstützt werden. Er erfasst die Menge und Häufigkeit des Harnverlustes, sowie der dadurch entstandenen psychischen Belastung und erfragt die wesentlichen Trigger für den Harnverlust. Bei der Befragung der Trigger können geeignete vertiefende Fragen gestellt und bereits erste Hinweise für die Optimierung des Verhaltens gegeben werden. Beim Abschluss der Behandlungsserie können die anfänglichen Aussagen mit dem aktuellen Stand verglichen werden. Der Erfolg der Behandlung ist oft so schleichend, dass sich viele Patientinnen undeutlich an den genauen Anfangsbefund erinnern. Dieses konkrete Vergleichen stärkt die Selbstwirksamkeitserwartung der Patientinnen und motiviert sie zur selbstständigen Weiterführung der entsprechenden Massnahmen, um ein Rezidiv möglichst zu verhindern.

Das Miktionstagebuch sollte während 3 Tagen in Folge geführt werden, damit Mittelwerte ermittelt werden können. Mit Hilfe des Tagebuches können die Trinkmenge, das Blasenvolumen, die Entleerungshäufigkeit, die Stärke des Harndrangs, Trigger und Zeitpunkt des Harnverlusts und geeignete oder ungeeignete Bewältigungsstrategien ermittelt werden. Sollte eine Drangproblematik vorliegen, können die Erkenntnisse mit Hilfe der vorliegenden Daten in Bezug auf Blasenvolumen und Entleerungshäufigkeit optimiert und Zuwartstategien vorgeschlagen werden. Insbesondere können bei der Arbeit mit dem Miktionstagebuch die Kooperationsbereitschaft oder -möglichkeit erfasst und ggf. Anpassungen vorgenommen werden (1, 3, 6, 8).

Weitere beeinflussende Faktoren wie Ernährungs- und Trinkgewohnheiten, Hautpflege- und Hygienemassnahmen, Qualität der Stuhlentleerung, mögliche Einschränkungen der Sexual- und/ oder Sozialfunktion und berufliche oder allgemeine Belastungen und bisherige Strategien werden erfasst und ggf. werden erste Korrekturvorschläge gebracht (3, 4, 6, 7, 8, 9).

Untersuchung

Zentrale Methoden der Untersuchung umfassen die vaginale und ggf. anale Palpation, um die Kraft der Beckenbodenmuskulatur mit dem Oxford-Grading zu ermitteln. Zudem lassen sich eine Senkung und die Reaktion des Beckenbodens und der Organe beim Husten und Valsalva erfassen (1, 3, 6, 7, 9, 10, 11).

Biofeedback als bildgebendes Verfahren ermöglichen einerseits die Objektivierung der Messung der Beckenbodenlage und -aktivierung, helfen aber auch der Patientin bei einem besseren Verständnis der Pathomechanik und der Trainierbarkeit. Geeignete Verfahren sind hierzu Messungen mit Drucksensoren, vaginalem EMG und suprapubischem oder perinealem Ultraschall. Bei letzterem kann man im entspannten Zustand und bei maximaler Aktivierung die Lageveränderungen der Bauchorgane und den anorektalen, bzw. retrovesikalen Winkel anschaulich darstellen und zur Messung des Therapieerfolges nutzen. Auch dies ist ein starker Faktor, um die Selbstwirksamkeitserwartung der Patientin zu fördern (1, 3, 4, 6, 9, 10, 11).

Weiterhin wird eine Haltungs- und Bewegungsanalyse in Bezug auf die Muskulatur der lumbopelvischen Kontrolle durchgeführt (1, 3, 4, 6, 11, 12). Insbesondere die abdominale Muskulatur und Reste einer Rektusdiastase oder unbehandelter Hernien können einen starken Einfluss auf die Beckenposition, die Belastung und Abnutzung der Lendenwirbelgelenke, Beinachsen und das Gleichgewicht haben und sind häufig anzutreffen, auch wenn die Geburt Jahrzehnte zurückliegt (12).

Therapie

Die Auswahl an Massnahmen ist gross. Die Kunst ist es, so wenig wie möglich und so viel als nötig einzusetzen. Gezielte, permanente und für die Patientin nachvollziehbare Überprüfung steuern den Therapieprozess. Es gibt keine Wunderübung. Das Verhalten sollte optimiert, das Training sollte individuell konzipiert und Hilfsmittel passend ausgewählt werden.

Tab. 1 listet das international anerkannte Repertoire der Physiotherapie bei der Behandlung von Harninkontinenz bei Frauen auf. Es kann als Diskussionsgrundlage für die beginnende und laufende Zusammenarbeit zwischen Medizinern/-innen und Physiotherapeut/-innen genutzt werden. Bei den im Cochrane Review 2022 bearbeiteten Studien wurden bei den primären Outcomes Heilung gemäss Aussage der Patientinnen und gesundheitsbezogene Lebensqualität ermittelt. Bei den sekundären Outcomes ging es um allgemeine Lebensqualität, Inkontinenzepisoden, Angst oder Depression, die Menge des Harnverlustes, Tagebuchangaben, Kraft und Funktion der Beckenbodenmuskulatur, Zustand der Haut, Umsetzung, Akzeptanz und urodynamische Messungen. Verglichen wurden Verhaltensschulung, Körperarbeit, Hilfsmitteleinsatz, sowie Kombinationen dieser Therapieformen (5).

Damit sich ein Therapieerfolg einstellt, ist von einer Behandlungszeit inkl. intensivem Heimtraining von 5 bis 12 Monaten auszugehen, wobei die einzelnen Therapieeinheiten individuell in Abständen von 1 bis 4 Wochen gelegt werden können. Um den normalen Alterungsprozess zu berücksichtigen und um einem Rezidiv vorzubeugen, ist ein lebenslanges Training zu empfehlen.

Zukünftig ist ein stärkeres Engagement in der Gesundheiterziehung empfehlenswert. Frühzeitige Symptomerkennung und ein ebensolcher Therapiebeginn sind durch Aufklärung, präventive Massnahmen und Aufräumen mit falschen laienhaften Annahmen zu empfehlen.

Copyright

Aerzteverlag medinfo AG

Praxis für Beckenboden-Gesundheit

Klosbachstrasse 112

8032 Zürich

Die Autorin hat keine Interessenskonflikte in Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

- Zusammenarbeit: persönlicher Austausch und Absprachen zwischen Physiotherapeutinnen und Verordnenden optimieren den therapeutischen Prozess, dessen Gestaltung und steigern die Zufriedenheit der Patientinnen.

- Frühzeitiger Behandlungsbeginn: je früher die Behandlung beginnt, desto effizienter wirken die physiotherapeutischen Massnahmen. Patientinnen sollten aktiv nach Harnverlust, auch in kleinen Mengen, gefragt werden, da sie aus Unkenntnis oder Scham häufig nicht von sich aus Therapiewünsche anmelden.

- Rezidivprophylaxe: auch nach einem erfolgreichen Abschluss der physiotherapeutischen Behandlung sollten die Massnahmen, die sich als wirkungsvoll erwiesen hatten, lebenslänglich weitergeführt werden.

- Weiterentwicklung: Analysen und Effektivitätsprüfungen der verschiedenen Trainingsmethoden sind noch optimierbar. Konzepte zur Kombination verschiedener Massnahmen sollten noch erstellt und verglichen werden. Die Leitlinienarbeit ist noch nicht abgeschlossen.

1. Abrams P, Cardozo L, Khoury S, Wein A. Incontinence 5th Edition. International Consultation on incontinence, London, 2013.

2. National Institute for Health and Care Excellence NICE guideline. Urinary incontinence and pelvic organ prolapse in women: management NG123. 2019.

3. Bo K. Physiotherapy management of urinary incontinence in females. Journal of physiotherapy 2020;66:147-154.

4. Soeder S. Beckenbodentraining – welche Methoden sind sinnvoll?. Gynäkol Geburtshilfe 2004;29:32–39.

5. Todhunter-Brown A, Hazelton C, Campell P, Elders A, Hagen S, McClurg D. Conservatione interventions for treating urinary incontinence in women: an Overview of Cochrane systematic reviews (Review). The Cochrane Collaboration. 2022;9:1-126.

6. Köhler B. Prävalenz und Auswirkung von Harninkontinenz bei Frauen und Männern mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD). Universität Duisburg-Essen, Diss., 2014

7. Primus G, Heidler H, Klingler C, Lüftenegger W. Belastungsinkontinenz bei Mann und Frau. Uni-Med Verlag, Bremen, 2007.

8. Köhler B. Die Blasen-Agenda. Physiopraxis 2017;9:3-5.

9. Jürgens S. Der weibliche Beckenboden – Inkontinenz, Deszensus, Sexualität. Uni-Med Verlag, Bremen, 2007.

10. Finke F. Die urologische Praxis. Uni-Med Verlag, Bremen, 2007.

11. Haslam J, Laycock J. Therapeutic management of incontinence and pelvic pain. Springer-Verlag London, 2008.

12. Köhler B. Muskuloskelettale Veränderungen rund um die Geburt. Hebamme 2017;9:3-5.

info@gynäkologie

- Vol. 15

- Ausgabe 4

- September 2025