- Berufsbedingte Lungenerkrankungen

Berufsbedingte Lungenerkrankungen (BL) entstehen durch Schadstoffexpositionen am Arbeitsplatz und bleiben trotz Arbeitsschutzmassnahmen ein relevantes Gesundheitsproblem. In der Schweiz werden sie nach Art. 9 UVG anerkannt, wenn der gesetzlich geforderte kausale Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit besteht. Häufige BL sind Pleuraplaques, berufsbedingtes Asthma, Pneumokoniosen und COPD. Die Diagnostik und Anerkennung hängen stark von der genauen arbeitsmedizinischen Expositionsabklärung und den klinischen Befunden ab. Präventive Massnahmen erfolgen auf drei Ebenen (Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention). Eine frühzeitige Diagnose bei Verdacht ist essenziell, um Erkrankungsverläufe positiv zu beeinflussen und Betroffene zu schützen.

Occupational lung diseases (OLD) are caused by exposure to harmful substances in the workplace and remain a significant health concern despite occupational safety measures. In Switzerland, they are recognized under Article 9 of the Accident Insurance Act (UVG) if the legally required causal link to occupational activity is established. Common OLDs include pleural plaques, occupational asthma, pneumoconioses, and COPD. Diagnosis and recognition depend heavily on detailed occupational exposure assessment and clinical findings. Preventive measures are implemented on three levels (primary, secondary, and tertiary prevention). Early diagnosis in suspected cases is essential to positively influence disease progression and protect affected individuals.

Key words: Occupational lung diseases; Work-related asthma; Pneumoconiosis; Hypersensitivity pneumonitis; occupational disease prevention

Einleitung

Hinweis: Aufgrund der uns vorgegebenen begrenzten Zeichenzahl für diesen Artikel wird nicht auf maligne und infektiöse Berufserkrankungen der Lunge eingegangen.

In der Schweiz erfolgt die Anerkennung einer Berufskrankheit gemäss Art. 9 des Unfallversicherungsgesetzes (UVG). Dabei unterscheidet man zwischen zwei Hauptarten der Anerkennung: Art. 9.1 UVG umfasst Erkrankungen, die oder deren verursachende Expositionen ausdrücklich in einer Liste (1) genannt sind und somit bekanntermassen einer beruflichen Ursache zugeordnet werden können. Hierbei erfolgt die Anerkennung vereinfacht, wenn diese durch die berufliche Tätigkeit ausschliesslich oder vorwiegend (≥ 50%) verursacht worden sind. Bei Art. 9.2 UVG hingegen handelt es sich um Erkrankungen, die nicht explizit aufgelistet sind oder deren verursachende Stoffe nicht auf der Liste genannt sind, jedoch im Einzelfall nachweislich ausschliesslich oder stark überwiegend (≥ 75 %) durch berufliche Tätigkeiten verursacht wurden.

Eine Berufskrankheit kann auch als «Verschlimmerung einer vorbestehenden Erkrankung» anerkannt werden, wenn berufliche Einwirkungen nachweislich zu einer signifikanten und objektivierbaren Verschlechterung des Krankheitsverlaufs geführt haben. Davon abzugrenzen ist eine sogenannte «ungünstige Beeinflussung», bei der die beruflichen Faktoren lediglich Symptome verstärken, aber nicht zu einer nachweisbaren dauerhaften oder wesentlichen Verschlechterung der bestehenden Grunderkrankung führen.

Berufsbedingte Lungenerkrankungen (BL) sind Erkrankungen der Lunge und Atemwege, die durch Expositionen am Arbeitsplatz ausgelöst oder verschlechtert werden. Trotz Fortschritten im Arbeitsschutz sind sie weiterhin ein wichtiges Thema, da sie einen relevanten Anteil an chronischen Atemwegserkrankungen ausmachen. Je nach Art der Einwirkung – durch alveolengängige Stäube, chemische Reizstoffe in Form von Gasen, Rauch oder Dämpfen – können sich unterschiedliche Krankheitsbilder entwickeln. Diese reichen von reversiblen Erkrankungen wie dem berufsbedingten Asthma bis hin zu chronisch-fibrosierenden Veränderungen, wie man sie etwa bei der Silikose findet.

Betroffene haben nicht selten eine dauerhaft eingeschränkte Lungenfunktion, was sich negativ auf ihre Lebensqualität und Erwerbsfähigkeit auswirken kann. Um dem entgegenzuwirken, legen wir in diesem Artikel ein besonderes Augenmerk auf die Prävention.

Epidemiologie in der Schweiz

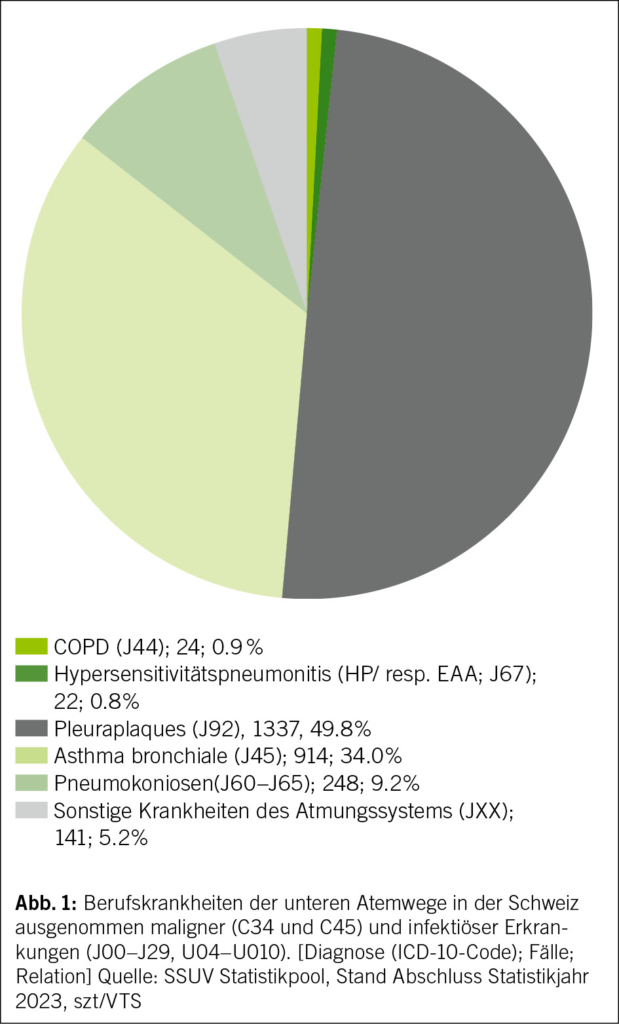

Zwischen 2014 und 2023 wurden in der Schweiz rund 2700 Fälle von berufsbedingten Atemwegs- und Lungenerkrankungen von UVG-Versicherern anerkannt (Erkrankungen der oberen Atemwege, Infektionen und Krebserkrankungen ausgenommen). In diesen Jahren machten die BL etwa jeweils 10 % aller anerkannten Berufskrankheiten aus. Die häufigsten anerkannten Berufskrankheiten aus diesem Bereich waren (Abb. 1):

• Pleuraplaques ca. 50 %

• Berufsasthma ca. 34 %

• Pneumokoniosen ca. 9 %

• Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) ca. 1 %

• Hypersensitivitätspneumonitis (HP)/ Exogen allergische Alveolitis ca. 1 %

Diese Zahlen zeigen, dass klassische berufsbedingte Lungenerkrankungen auch heute noch häufig vorkommen und daher klinisch relevant bleiben.

1. Pleuraplaques

Pleuraplaques stellen die häufigste radiologische Manifestation einer beruflichen Asbestexposition dar. Es handelt sich dabei um umschriebene Verdickungen der parietalen Pleura, typischerweise an der Thoraxwand oder dem Zwerchfell, die meist beidseitig auftreten und Verkalkungen aufweisen. Klinisch sind Pleuraplaques in der Regel asymptomatisch und führen nicht zu einer Einschränkung der Lungenfunktion (2).

Trotzdem haben sie aus arbeitsmedizinischer Sicht eine grosse Bedeutung: Ihr Nachweis gilt als objektives Zeichen einer zurückliegenden Asbestexposition ohne histologische Diagnostik. In der Schweiz werden Pleuraplaques unter bestimmten Voraussetzungen als Berufskrankheit anerkannt, insbesondere bei belegbarer UVG-versicherter beruflicher Asbestexposition.

Wichtig: Pleuraplaques stellen keine Präkanzerose dar und erhöhen das Risiko für maligne Erkrankungen nach Asbestexposition nicht (3). Betroffene Personen werden nichtsdestotrotz im Rahmen der arbeitsmedizinischen Nachsorge «Asbest» in 5-jährigen Intervallen zu klinischen Kontrollen eingeladen.

Hinweis: Pleuraplaques erfüllen die Krankheitsdefinition des ATSG (Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts) nicht, werden jedoch trotzdem als Berufskrankheit registriert, da sie in Zusammenhang mit anderen asbestinduzierten Erkrankungen als Expositionsmarker relevant sein können.

2. Obstruktive Lungenerkrankungen

Berufsbedingtes Asthma bronchiale

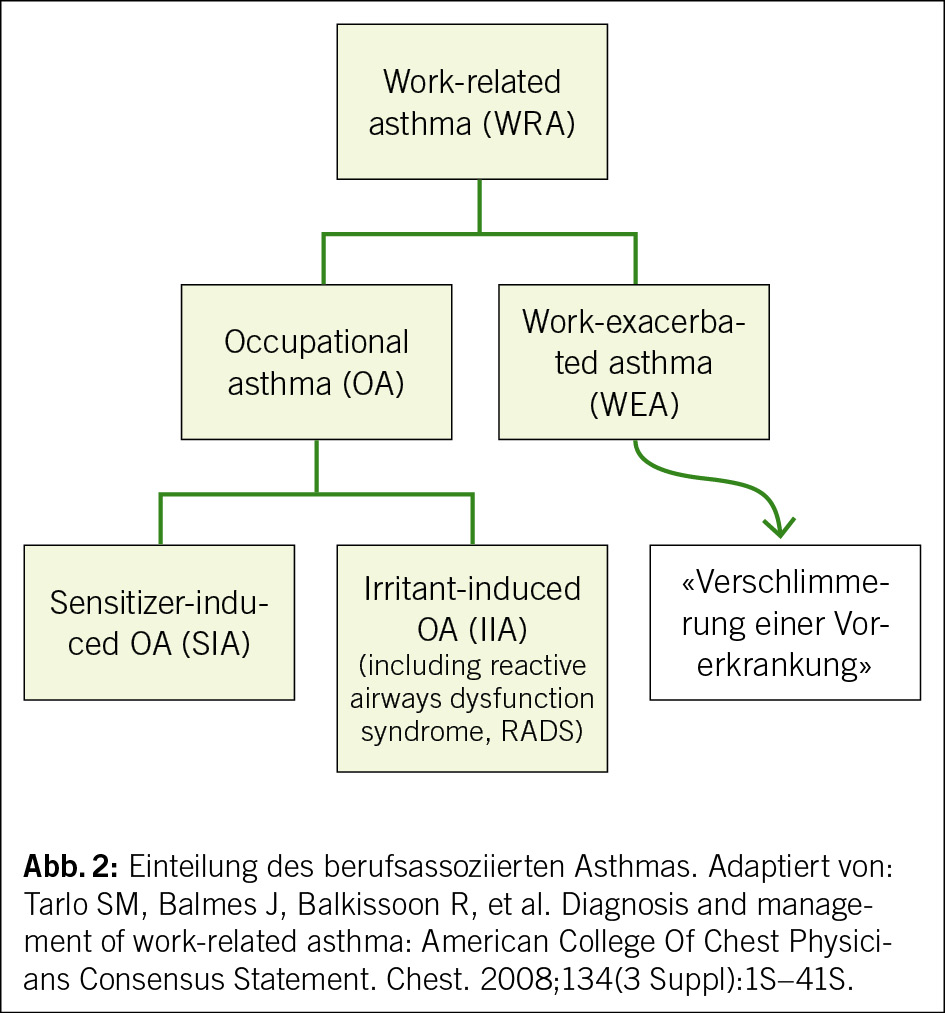

Das Berufsasthma ist die häufigste arbeitsbezogene Atemwegserkrankung neben den asbestverursachten Erkrankungen. Die Diagnose des Asthmas erfolgt nach den GINA-Empfehlungen (4). Innerhalb des berufsbedingten Asthmas unterscheidet man, wie in Abb. 2 grafisch dargestellt, zwei wesentliche Kategorien: das «Berufsasthma» und das «arbeitsplatzexazerbierte Asthma» (5).

Das Berufsasthma selbst kann weiter in zwei pathogenetische Subtypen gegliedert werden: Zum einen in das sensibilisierende Berufsasthma, welches durch immunologische Mechanismen infolge einer Sensibilisierung gegenüber spezifischen beruflichen Allergenen entsteht, und zum anderen in das irritativ-toxische Berufsasthma resp. irritant induced Asthma, einschliesslich des Reactive Airways Dysfunction Syndroms (RADS), das durch eine irritative Schädigung der Atemwege verursacht wird (5).

Demgegenüber beschreibt das arbeitsplatzexazerbierte Asthma (WEA) keine primär arbeitsbedingte Entstehung, sondern eine Verschlimmerung einer bereits bestehenden asthmatischen Erkrankung durch berufliche Einflüsse. Dieses Phänomen kann in ausgeprägter Form als «Verschlimmerung einer vorbestehenden Erkrankung» auftreten, wodurch es ähnlich wie eine Berufskrankheit nach Art. 9 UVG durch den Versicherungsträger übernommen wird.

Die Differenzierung zwischen diesen verschiedenen Formen des Berufsasthmas ist entscheidend für eine korrekte Diagnosestellung, Prävention und Anerkennung im Rahmen der arbeitsmedizinischen Beurteilung.

Das Berufsasthma lässt sich in zwei Hauptformen unterteilen:

• Sensibilisierend induziertes Asthma: Dieses entsteht durch allergische Reaktionen auf berufliche Substanzen wie Mehlstaub, Isocyanate, Tierhaare oder Enzyme (6). Grossmolekulare Substanzen lösen dabei überwiegend IgE-vermittelte oder selten Typ-IV-Reaktionen aus, während niedermolekulare Substanzen neben diesen bekannten Wegen auch über bislang nicht vollständig geklärte Pathomechanismen wirken können (5, 7). Typisch ist ein zeitlich verzögerter Beginn, der sich unter fortgesetzter Exposition verschlechtert. Die Zusatzdiagnostik (neben den GINA-Empfehlungen) erfolgt durch eine genaue berufliche Anamnese, wenn möglich Lungenfunktionstests am Arbeitsplatz (serielle Lungenfunktionsmessung oder Peak-Flow-Protokolle), allergologische Abklärungen und ggf. spezifische bronchiale Provokationstests (aktuell in der Schweiz nicht verfügbar).

• Irritativ induziertes Asthma resp. irritant induced Asthma – zu dem auch das Reactive Airways Dysfunction Syndrome (RADS) zählt, wird diagnostisch in drei Subgruppen unterteilt. Definitiv irritativ induziertes Asthma (resp. RADS) liegt vor, wenn eine einmalige massive Reizstoff-Exposition (etwa durch Unfall) ohne Latenz zur Erkrankung führt: In der Erstbeschreibung durch Brooks müssen die Symptome innerhalb von 24 Stunden nach dem Ereignis beginnen. Die anfängliche Symptomatik ist meist so ausgeprägt, dass sie noch am selben Tag medizinisch betreut werden muss, und die Beschwerden persistieren über mindestens drei Monate; zudem darf nach Brooks keine vorbestehende Atemwegserkrankung bestanden haben und in der Lungenfunktionsprüfung muss eine reversible Obstruktion oder eine bronchiale Hyperreagibilität nachweisbar sein (8). Sind diese strengen RADS-Kriterien nicht vollständig erfüllt, erscheint ein irritativ induziertes Asthma zwar möglich, aber nicht gesichert. Man spricht dann von einem wahrscheinlich irritativ induzierten Asthma, das «mit überwiegender Wahrscheinlichkeit» durch die irritative Exposition verursacht wurde. Schliesslich gibt es Hinweise, dass auch über Jahre andauernde Expositionen zu leicht irritativen Stoffen über der «Maximalen Arbeitsplatz-Konzentration» das Risiko für Asthma erhöhen können (beispielsweise Mitarbeiter in Grossdruckereien). Ein dadurch neu ausgelöstes Asthma lässt sich beim einzelnen Patienten jedoch meist nicht zuverlässig als irritativ induziert nachweisen – in solchen Fällen wird allenfalls von einem möglichen irritativ induzierten Asthma gesprochen (5). Die gesetzlich geforderte Kausalität zum Arbeitsplatz lässt sich in dieser Subgruppe häufig nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nachweisen, da die relevanten Expositionen schon Jahre zurückliegen.

• Definite IIA (RADS): Plötzlicher Beginn der Beschwerden innerhalb von 24 Stunden nach Exposition, nachweisbare Hyperreagibilität, keine Asthma-Vorgeschichte. BK-Anerkennung aufgrund der vorhandenen Belege für die arbeitsbedingte Kausalität meist einfach.

• Probable IIA: Ähnliche Symptome, aber nach längerer oder wiederholter Exposition. BK-Anerkennung bei vorhandenen Belegen einer entsprechenden beruflichen Exposition möglich.

• Possible IIA: Beschwerden bestehen, aber die Kriterien für eine eindeutige BK-Anerkennung nach UVG sind meist schwer zu erfüllen.

Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)

COPD kann ebenfalls durch berufliche Exposition entstehen oder verstärkt werden. Besonders gefährdet sind Nichtraucher, die über Jahre hinweg Feinstäuben, Rauch oder Reizgasen ausgesetzt waren. Typische Risikobranchen sind Tunnel- und Bergbau, Baugewerbe und Metallverarbeitung.

COPD beruht auf einer chronischen Entzündungsreaktion der kleinsten Atemwege. Die typischen Symptome (chronischer Husten, Auswurf und Belastungsdyspnoe) entwickeln sich schleichend über viele Jahre. Eine genaue arbeitsmedizinische Anamnese ist entscheidend, da sich beruflich bedingte Formen klinisch nicht von raucherassoziierten unterscheiden lassen.

Die COPD wird in Industrieländern am häufigsten durch Tabakrauch verursacht, kann neben den bekannten nicht beruflichen Risikofaktoren wie niedrigem Geburtsgewicht, wiederholte Atemwegsinfekte in der Kindheit, genetische Prädisposition (unter anderem Alpha-1-Antitrypsin-Mangel), Luftverschmutzung sowie Passivrauchen aber auch durch arbeitsplatzbezogenen Schadstoffexpositionen beispielsweise in der Landwirtschaft entstehen (9).

Es gilt als erwiesen, dass hohe kumulative Lebensdosen an alveolargängigem Staub eine COPD verursachen können (10). Als andere verursachende Stoffe werden Quarzstaub (11), Schweissrauche, Dieselabgase und andere diskutiert. Diese Schadstoffe verursachen chronische Entzündungsreaktionen in den kleinsten Atemwegen, die zu einer irreversiblen Obstruktion und teilweise zu einem Lungenemphysem führen können. Wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge sind etwa 10–20 % aller COPD-Fälle wesentlich auf berufliche Expositionen zurückzuführen (12). Dabei wirkt die berufliche Schadstoffbelastung synergistisch mit dem Tabakrauchen, was insbesondere bei starken Rauchern eine Abgrenzung der beruflichen Verursachung erschwert. In der Schweiz wird die COPD als Berufskrankheit anerkannt, wenn die berufliche Exposition als wesentliche Ursache der Erkrankung eindeutig nachgewiesen werden kann. Beispielsweise ist die Anerkennung bei bestehender fortgeschrittener Silikose als Folgeerkrankung möglich.

3. Interstitielle Lungenerkrankungen

Pneumokoniosen

Pneumokoniosen sind Erkrankungen, die durch das Einatmen anorganischer Stäube über viele Jahre entstehen können. Sie führen per Definition zu einer narbigen Veränderung des Lungengewebes. Wichtige Beispiele sind:

• Silikose: Verursacht durch Quarzstaub, z. B. im Steinbruch, Tief- und Tunnelbau oder in Giessereien. Typisch sind ein noduläres Ausbreitungsmuster mit apicobasalem Gradienten im CT und eine restriktive Lungenfunktion (13).

• Asbestose: Kann nach ausgeprägter Exposition zu Asbestfasern entstehen. Typische radiologische Zeichen hierfür sind ein retikuläres Gesamtbild mit baso-apicalem Gradienten (gegenteilig zur Silikose). Typisch sind senkrecht zur Pleura stehende und von der Pleura aus ins Lungengewebe ziehende Fibrosebänder. Eine Spezialform dieser Bänder bilden die sog. «Krähenfüsse», die im CT als strahlenförmig verlaufende, feine Linien ausgehend von Pleuraverdickungen in das Lungenparenchym ziehen. Ein weiteres charakteristisches Merkmal ist die Rundatelektase. Besonders die Kombination von interstitiellen Veränderungen und pleuralen Auffälligkeiten, vorrangig verkalkte Pleuraplaques, sind charakteristisch für diese Pneumokoniose.

• Berylliose: Eine seltene Form, ausgelöst durch Beryllium. Klinisch und histologisch ist sie kaum von der Sarkoidose zu unterscheiden. Betroffen sind v. a. Personen in der Luftfahrt-, Elektronik-, Rüstungsindustrie und Zahntechnik. Wichtig sind: gezielte Expositionsanamnese mit Frage nach Beruf und Berylliumexposition. Als Beleg einer Sensibilisierung ist der Lymphozyten-Proliferationstest (BeLPT) der Goldstandard (14).

Hypersensitivitätspneumonitis/Exogen allergische Alveolitis

Die HP ist eine entzündliche Immunreaktion auf eingeatmete organische Stoffe wie Pilze, Tierproteine oder Bakterienbestandteile. Sie tritt meist subakut oder chronisch auf. Symptome sind Atemnot, Husten, Fieber und allgemeines Krankheitsgefühl. Für die Anamnese wird der Fragebogen des Schweizerischen Pneumologenverbands empfohlen (https://pneumo.ch/wp-content/uploads/2024/12/HP-Fragebogen-deutsch_NEU.pdf). Die Diagnostik besteht aus grosser Lungenfunktion mit Diffusionskapazität ggf. ergänzt durch eine aBGA. Die empfohlene Bildgebung wäre ein hochauflösendes CT-Thorax. Zur weiterführenden spezifischen Diagnostik gehört dann eine Bronchoskopie mit bronchoalveolärer Lavage, ggf. Zytologie und Histologie. Als in vitro Diagnostik können bei suggestiver Anamnese spezifische IgG-Antikörper nachgewiesen werden. Die Basis der Therapie ist eine vollständige Allergenkarenz, die auch durch medikamentöse Immunsuppression ergänzt werden kann.

Prävention

In der Arbeitsmedizin wird Prävention in drei Stufen unterteilt: Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention. Sie alle basieren auf dem sogenannten STOP-Prinzip, einem bewährten Modell zur Reduktion von Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz. Das Kürzel «STOP» steht für Substitution (Ersatz gefährlicher Stoffe durch ungefährlichere Alternativen), technische Massnahmen (wie Absaugungen oder geschlossene Systeme), organisatorische Massnahmen (z. B. kürzere Expositionszeiten oder rotierende Schichten, eingehende Information und Schulung der Arbeitnehmenden) sowie persönliche Schutzausrüstung (wie Atemschutzmasken oder Schutzkleidung). Dieses Prinzip wird je nach Präventionsstufe angepasst und durch weitere, situationsspezifische Massnahmen ergänzt.

Die Primärprävention zielt darauf ab, Erkrankungen gar nicht erst entstehen zu lassen. Hier steht der Schutz vor potenziellen Gefahren im Mittelpunkt, etwa durch den Ersatz gesundheitsschädlicher Substanzen, bauliche und technische Schutzmassnahmen oder organisatorische Veränderungen, die die Belastung verringern. Ergänzend spielt auch die Aufklärung eine wichtige Rolle: Personen in gefährdeten Berufsgruppen sollen bereits während der Ausbildung lernen, Gefährdungen zu erkennen und richtig darauf zu reagieren. Ziel ist es, das Risiko von arbeitsbedingten Erkrankungen möglichst frühzeitig zu minimieren.

Die Sekundärprävention versucht in Hockrisikokollektiven durch spezielle Screeninguntersuchungen Erkrankungen möglichst frühzeitig zu erkennen. Ein typisches Beispiel ist die Quarzstaubvorsorgeuntersuchung der SUVA. Regelmässige arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Gesundheitskontrollen und strukturierte Informationen helfen den Versicherten, Veränderungen früh zu identifizieren. Parallel werden Arbeitsbedingungen überprüft und bei Bedarf angepasst – zum Beispiel durch technische Nachbesserungen oder die Installation von Absauganlagen, um die Exposition gezielt zu senken.

Die Tertiärprävention richtet sich an Menschen, die bereits eine arbeitsbedingte Erkrankung haben. Ihr Ziel ist es, eine Verschlechterung zu verhindern und die Lebensqualität sowie die berufliche Teilhabe zu erhalten. Hier kommen Massnahmen wie Rehabilitationsangebote, eine angepasste Arbeitsplatzgestaltung mit individueller persönlicher Schutzausrüstung oder einem betriebsinternen Wechsel an einen ungefährlichen Arbeitsplatz zum Tragen. Die Frage, ob eine Person ihre bisherige Tätigkeit weiterhin ausüben kann, wird in diesem Rahmen stets sorgfältig geprüft. In der Schweiz kann die SUVA gemäss Artikel 78 der Verordnung über die Unfallverhütung (VUV) als letztes Werkzeug der tertiären Prävention eine sogenannte Nichteignungsverfügung aussprechen, wenn beim Weiterführen der Tätigkeit eine erhebliche gesundheitliche Gefährdung besteht – ein Schutzinstrument für betroffene Mitarbeitende.

Fazit

Berufsbedingte Lungenerkrankungen sind nach wie vor häufige und ernstzunehmende Diagnosen. Für Ärztinnen und Ärzte ist es zentral, Expositionen gezielt zu erfragen, Symptome richtig einzuordnen und geeignete diagnostische sowie präventive Massnahmen zu ergreifen, um Krankheitsverläufe frühzeitig zu beeinflussen und arbeitsbedingte Belastungen gezielt zu minimieren. Bei Verdacht auf eine Berufskrankheit sollte diese mit Einverständnis der betroffenen Person, von der Person selbst oder dem Arbeitgeber möglichst frühzeitig der zuständigen Unfallversicherung gemeldet werden. Nur so kann eine adäquate Versorgung sowie ein effektiver Schutz der betroffenen Personen gewährleistet werden.

Copyright

Aerzteverlag medinfo AG

Zur sprachlichen Unterstützung wurde ChatGPT (OpenAI) verwendet; sämtliche Inhalte wurden auf Richtigkeit und fachliche Korrektheit überprüft.

Suva

Fluhmattstrasse 1

6004 Luzern

Suva

Fluhmattstrasse 1

6004 Luzern

Die Autorenschaft haben keine Interessenskonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

1. Unfallverhütungsvorschrift (UVV), Anhang 1, (1982).

2. T. Kraus HT, X. Baur, J. Alberty, S. Bock, R. Bohle, M. Duell, N. Hämäläinen, M. Heger BH, K. Hofmann-Preiss, K. Kenn, R. Koczulla, M. Nothacker, D. Nowak, I. Özbek, S. Palfner BR, J. Schneider, A. Tannapfel, T. Voshaar Diagnostik und Begutachtung asbestbedingter Berufskrankheiten Interdisziplinäre S2k-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin eV und der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin eV. 2020.

3. Brims FJH, Kong K, Harris EJA, Sodhi-Berry N, Reid A, Murray CP, et al. Pleural Plaques and the Risk of Lung Cancer in Asbestos-exposed Subjects. American journal of respiratory and critical care medicine. 2020;201(1):57-62.

4. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Global Initiative for Asthma (GINA); 2025.

5. Tarlo SM, Lemiere C. Occupational asthma. The New England journal of medicine. 2014;370(7):640-9.

6. Miedinger D, Rast H, Stöhr S, Jost M. Arbeitsplatz-assoziiertes Asthma: Abklärung, Diagnose und Management. Schweiz Med Forum. 2012;12(47):910-7.

7. Tsui HC, Ronsmans S, Hoet PHM, Nemery B, Vanoirbeek JAJ. Occupational Asthma Caused by Low-Molecular-Weight Chemicals Associated With Contact Dermatitis: A Retrospective Study. The journal of allergy and clinical immunology In practice. 2022;10(9):2346-54 e4.

8. Brooks SM, Weiss MA, Bernstein IL. Reactive airways dysfunction syndrome (RADS). Persistent asthma syndrome after high level irritant exposures. Chest. 1985;88(3):376-84.

9. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD: 2025 Report. 2025.

10. Wissenschaftliche Begründung für die BK Nr. 4111. Bundesministerium für Arbeit und Soziales BRD. 1995.

11. Wissenschaftliche Begründung für die Berufskrankheit „Chronische obstruktive Bronchitis einschliesslich Emphysem durch Quarzstaubexposition bei Nachweis der Einwirkung einer kumulativen Dosis am Arbeitsplatz von mindestens zwei Quarz-Feinstaubjahren [(mg/m³) x Jahre] oberhalb der Konzentration von 0,1 mg/m³“. Bundesministerium für Arbeit und Soziales BRD. 2022.

12. Blanc PD, Annesi-Maesano I, Balmes JR, Cummings KJ, Fishwick D, Miedinger D, et al. The Occupational Burden of Nonmalignant Respiratory Diseases. An Official American Thoracic Society and European Respiratory Society Statement. American journal of respiratory and critical care medicine. 2019;199(11):1312-34.

13. PREISSER AM EC, CERVIS LI, DEIMLING A, DUELL M, FEDER IS, HEISE A, HOFMANN, PREIss K JD, KRAUS T, LUDWIG K, NOWAK D, TANNAPFEL A, ZAGRODNIK FD, WORTH H. Diagnostik und Begutachtung der Berufskrankheit Nr. 4101 Quarzstaublungenerkrankung (Silikose) der Berufskrankheitenverordnung (BKV). AWMF S2k-Leitlinie. 2025.

14. Dr. Ulrike Euler CFl, Yvonne Martin. Gesundheitsüberwachung bei Beryllium-Exposition und diagnostisches Vorgehen bei beryllium-assoziierter Erkrankung (Leitlinie). Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), S3-Leitlinie. 2014.

der informierte @rzt

- Vol. 15

- Ausgabe 10

- Oktober 2025