- Ergotherapie: Mehr als nur Funktionstraining – Ein Überblick für Hausärztinnen und Hausärzte

Ergotherapie ist eine handlungsorientierte, partizipationsfördernde Therapieform, die Klient/-innen jeden Alters dabei unterstützt, in ihrem Alltag handlungsfähig zu bleiben oder wieder zu werden. Hausärztinnen und Hausärzte begegnen häufig Patient/-innen mit komplexen Krankheitsbildern, chronischen Schmerzen, neurologischen oder psychischen Erkrankungen. In vielen dieser Fälle kann Ergotherapie einen zentralen Beitrag leisten. Ziel dieses Artikels ist es, anhand konkreter Beispiele aus der Praxis einen Überblick über das breite Spektrum ergotherapeutischer Interventionen zu geben und aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse in die Argumentation einzubeziehen.

Occupational therapy is a client-centered, occupation-based approach that supports people of all ages in maintaining or regaining their ability to participate in everyday life. In primary care settings, general practitioners frequently encounter patients with complex conditions, chronic pain, or neurological and psychological disorders—cases in which occupational therapy can play a key role. The aim of this article is to provide an overview of the wide range of occupational therapy interventions through practical case examples and to incorporate current scientific evidence into the discussion.

Keywords: Betätigungsorientierung, Partizipation, Evidenzbasierter Therapieprozess

Ergotherapie: Fokus auf Partizipation

Ergotherapie ist eine wissenschaftlich fundierte, handlungsorientierte Gesundheitsprofession. Ziel ist es, Menschen – unabhängig von Alter oder Diagnose – zu befähigen, an allen für sie bedeutungsvollen Lebensbereichen aktiv teilzuhaben. Dazu zählen Tätigkeiten in den Bereichen Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit. Ergotherapeutische Interventionen orientieren sich an den individuellen Lebenskontexten und Ressourcen der Klient/-innen und sind auf deren Alltag und Lebensqualität ausgerichtet (DVE, 2024).

Betätigung als therapeutischer Kompass

Zentrales Konzept der Ergotherapie ist die Betätigung (engl. occupation) – also Tätigkeiten, die Menschen als bedeutungsvoll erleben und die ihr Leben strukturieren. Dazu zählen beispielsweise alltägliche Selbstversorgung (z. B. Anziehen, Kochen), produktive Aktivitäten (z. B. Beruf, Schule) sowie Freizeitgestaltung (z. B. Gärtnern, Musik, soziale Kontakte).

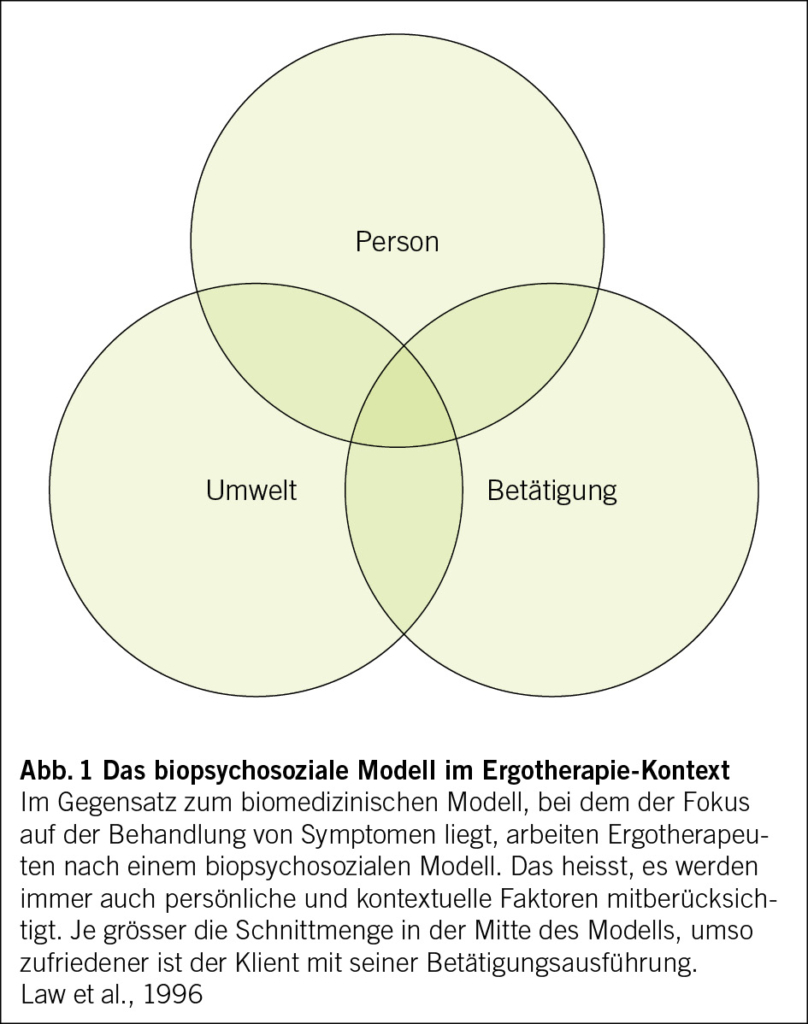

Ergotherapeutische Studien zeigen, dass der Verlust dieser Betätigungen signifikant mit reduzierter Lebensqualität, Depression und sozialer Isolation einhergeht (Ribeiro Gruhl, Boucher & Lacarte, 2021; Kirby, Morgan & Hilton, 2023). Die Förderung bedeutungsvoller Betätigung ist daher nicht nur therapeutisches Mittel, sondern auch Ziel an sich – eine Haltung, die in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat (Abb. 1).

Wie läuft eine Ergotherapie ab?

Ergotherapeut:innen arbeiten nach einem strukturierten, evidenzbasierten Prozessmodell, das folgende Schritte umfasst:

• Abklärung und Zielsetzung: Die Patient/-innen benennen, was ihnen im Alltag wichtig ist – häufig mithilfe des Canadian Occupational Performance Measure (COPM), eines validierten Assessments zur Erfassung subjektiver Betätigungsprobleme (Larsen & Law, 2025).

• Assessment-gestützte systematische Analyse der Betätigungsperformanz: je nach Klient/-in und deren prioritärer Zielsetzung, Diagnose und Betätigungseinschränkung hinsichtlich funktionaler und kontextueller Faktoren

• Therapeutische Intervention: Je nach Bedarf umfassen diese ein funktionelles Training, Beratung, Umfeldanpassungen, Hilfsmittelversorgung, Edukation oder auch partizipative Gruppenformate.

• Evaluation des Therapieerfolgs: Zielerreichung und Alltagstransfer stehen im Fokus – stets gemeinsam mit den Klient/-innen reflektiert.

Die nachfolgenden Fallbeispiele verdeutlichen, wie Ergotherapie in den verschiedenen medizinischen Fachbereichen individuell an die Bedürfnisse der Patient/-innen angepasst wird und dabei stets auf die Förderung der Handlungsfähigkeit und Teilhabe im Alltag abzielt.

Fallbeispiel Geriatrie:

Sturzprävention durch Betätigungsanalyse

Wie kann Ergotherapie älteren Menschen helfen, selbstständig zu bleiben? Eine 85-jährige Patientin lebt allein und stürzt zunehmend häufiger. In der ergotherapeutischen Befunderhebung zeigt sich: Nicht nur körperliche Einschränkungen, sondern auch Angst, mangelnde Aktivitätsanpassung und ungünstige Wohnraumbedingungen führen zur Unsicherheit. Die Therapie stärkt Ressourcen, passt den Wohnraum an und entwickelt gemeinsam mit der Patientin alltagspraktische Strategien. Studien belegen, dass individualisierte, betätigungsbasierte Interventionen in der Geriatrie signifikant zur Sturzreduktion beitragen können (Leland et al., 2020; AOTA, 2020).

Fallbeispiel Pädiatrie:

Alltag mit Autismus meistern

Der 14-jährige Jugendliche im autistischen Spektrum erfährt in der Schule wie auch in seinen sportlichen Aktivitäten Ausgrenzung und Schwierigkeiten Gefühle anderer wahrzunehmen. Generell nehmen junge Menschen mit ASS deutlich weniger am sozialen Leben teil als andere Teenager. Positiv erfahrene Partizipation, sei es in der Familie, in der Schule oder im gesellschaftlichen Umfeld, fördert das Wohlbefinden und die Selbständigkeit und gilt als Schlüsselkomponente für eine erfolgreiche Arbeitsaufnahme. Ausserdem wirkt sie präventiv gegen Vereinsamung, Ängste und Depressionen (Krieger et al., 2024). In der Ergotherapie werden durch strukturiertes Training die Alltagskompetenzen und Routinen gefördert. In Kooperation mit dem Schulpersonal werden soziale Kompetenzen im Schulsetting gezielt beübt, z. B. mit dem Peer-Buddy-Programm. Auch die Freizeitgestaltung und selbständige Mobilität im öffentlichen Raum können Thema in der Ergotherapie sein.

Fallbeispiel Psychiatrie:

Depression und Tagesstruktur

Wie kann man Menschen mit psychischen Erkrankungen im Alltag unterstützen? Ein 42-jähriger Mann mit wiederkehrenden depressiven Episoden berichtet von Antriebslosigkeit und Rückzug. Auf Grundlage des betätigungsfokussierten Therapieprogramms BEL (Balancing Everyday Life) liegt der Fokus der ergotherapeutischen Intervention auf der Wiederentdeckung individueller Interessen, der Strukturierung des Alltags und dem Aufbau sozialer Teilhabe.

Im Zentrum stehen Gruppen- und Einzelangebote, die bedeutungsvolle Aktivitäten fördern, Ressourcen aktivieren und die Selbstwirksamkeit stärken. Studien zeigen, dass eine partizipative Alltagsgestaltung im Sinne des BEL-Programms zur Stabilisierung der psychischen Gesundheit und zur Reduktion depressiver Symptome beitragen kann (Eklund et al., 2022).

Fallbeispiel Handrehabilitation:

Alltag mit Tendovaginitis bewältigen

Eine 36-jährige Frau mit Tendovaginitis in mehreren Strecksehnenfächern der rechten Hand berichtet über schmerzbedingte Einschränkungen im Haushalt und Beruf. Wiederholte Bewegungen im Arbeitsalltag verstärken die Beschwerden.

Im Zentrum der ergotherapeutischen Intervention stehen funktionelle Massnahmen zur Schmerzreduktion (z. B. Schienenversorgung, Tapen, Dehnen, Training) sowie ergonomische Anpassungen im Alltag und am Arbeitsplatz. Gemeinsam werden kurzfristige Kompensationsstrategien und langfristige Ziele entwickelt, um die Belastung zu reduzieren und die Hand wieder alltagsgerecht einzusetzen.

Ein weiterer Fokus liegt auf dem Umgang mit Schmerz, Stressmanagement und einer angepassten Arbeitsorganisation. Die Patientin wird eng begleitet, um nachhaltige Verhaltensänderungen zu fördern. Studien zeigen, dass psychosoziale Faktoren den Verlauf muskuloskelettaler Beschwerden massgeblich beeinflussen (Griffiths, Mackey, & Adamson, 2011), und körperorientierte Massnahmen zur funktionellen Verbesserung beitragen (Grosch, Truxillo & Wang, 2024).

Fallbeispiel Schmerztherapie:

Chronische Schmerzen und Selbstwirksamkeit

Eine 50-jährige Frau mit chronischem Schmerzsyndrom erlebt Erschöpfung, Isolation und Hilflosigkeit. In der Ergotherapie werden gemeinsam Strategien zur Anpassung der Alltagsaktivitäten entwickelt, die Selbstwirksamkeit gestärkt und der Alltag wieder gestaltbar gemacht. Forschung zeigt, dass betätigungsbasierte Schmerzinterventionen zu höherem Funktionsniveau und verbesserter Lebensqualität führen (Slee et al., 2025).

Fallbeispiel Neurologie:

Handlungsfähigkeit nach Schlaganfall

Nach einem Schlaganfall wieder alltagsfähig werden – ein zentrales Ziel in der neurologischen Ergotherapie. Ein 70-jähriger Mann mit Hemiparese möchte wieder selbstständig kochen. Die Ergotherapeutin analysiert gemeinsam mit ihm die Tätigkeit, passt Abläufe und Hilfsmittel an und trainiert gezielt Handlungskompetenz. Die Ermöglichung sinnvoller Betätigung steht dabei im Vordergrund – ein Ansatz, der auch in der Neurologieforschung breite Unterstützung findet (Hassani et al., 2022; Garcia-Perez, 2022).

Fallbeispiel Arbeitsrehabilitation:

Zurück ins Berufsleben

Wie gelingt der Wiedereinstieg in den Beruf? Ein 33-jähriger IT-Spezialist kehrt nach einem Burnout ins Arbeitsleben zurück, fühlt sich jedoch überfordert. Die Ergotherapeutin entwickelt mit ihm Strategien zur Reizabschirmung, Tagesstruktur und Energieeinteilung und unterstützt die Kommunikation mit dem Arbeitgeber. Eine finnische Studie zeigt: Ergotherapeutisch begleitete Wiedereingliederungen nach psychischen Erkrankungen verlaufen erfolgreicher (Eriksson et al., 2023).

Die Vielfalt der Fallbeispiele verdeutlicht, wie ergotherapeutische Interventionen in unterschiedlichen Lebenssituationen wirksam zur Erhaltung und Förderung der Alltagsfähigkeit beitragen.

Fazit für Hausärzt/-innen

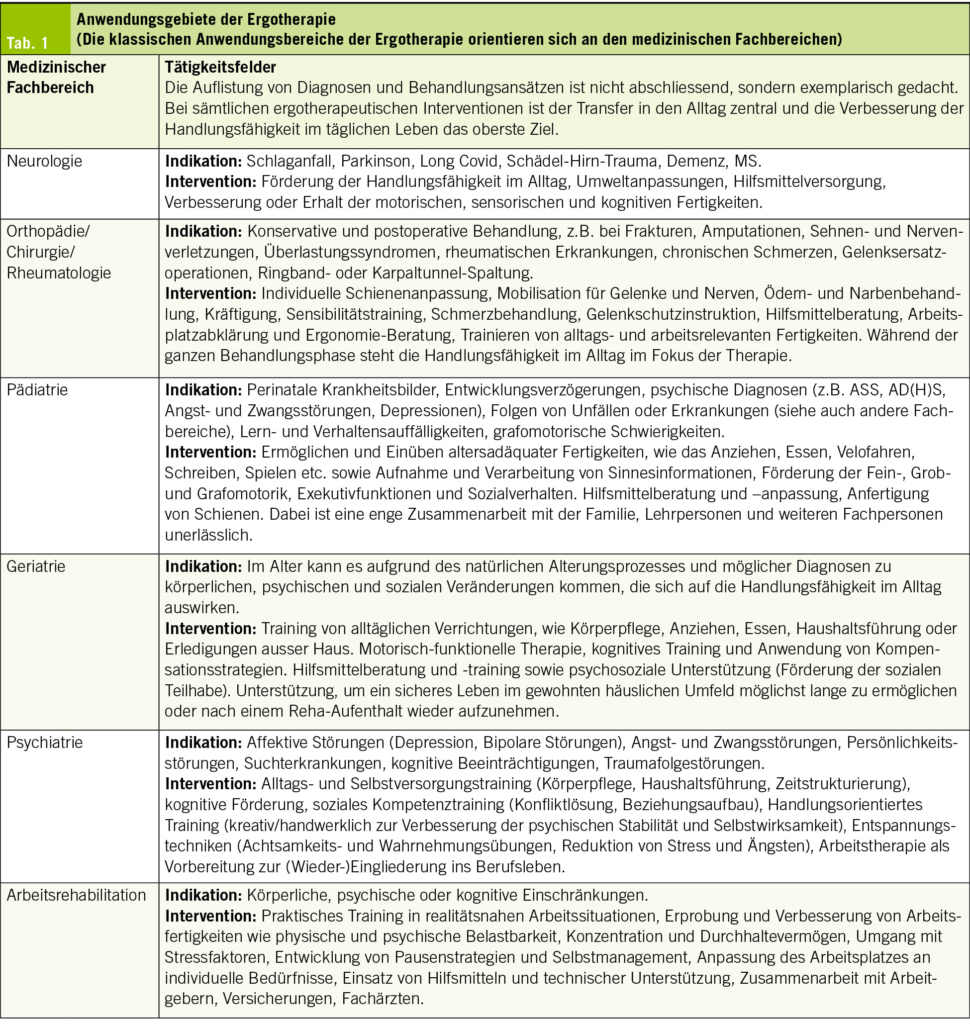

Ergotherapeut/-innen arbeiten klientenzentriert, evidenzbasiert und betätigungsorientiert – in direkter Zusammenarbeit mit Patient/-innen und deren Umfeld. Sie tragen massgeblich dazu bei, dass Menschen mit unterschiedlichsten Einschränkungen handlungsfähig bleiben oder werden. Für Hausärzt/-innen ergibt sich daraus eine wertvolle Ergänzung im interprofessionellen Behandlungsteam. Die Bandbreite der Anwendungsgebiete – von Geriatrie über Pädiatrie und Psychiatrie und Handtherapie bis hin zu Neurologie und Schmerztherapie – macht Ergotherapie zu einem unverzichtbaren Bestandteil moderner Gesundheitsversorgung (Tab. 1).

Ein Austausch mit den behandelnden Ergotherapeut/-innen sowie eine gezielte Zuweisung können Patient/-innen ermöglichen, ihre Lebensqualität nachhaltig zu verbessern.

Copyright

Aerzteverlag medinfo AG

Praxis für Alltagskompetenz-Ergotherapie St. Gallen

Langackerstrasse 13

9010 St. Gallen

ZHAW Gesundheit

Institut für Ergotherapie

Katharina-Sulzer-Platz 9

8400 Winterthur

Die Autorinnen haben keine Interessenskonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

- Ergotherapie ist ein wichtiger Bestandteil in der medizinischen Versorgung von Patient/-innen – besonders dann, wenn körperliche, psychische oder kognitive Einschränkungen die selbstständige Bewältigung des Alltags beeinträchtigen und die Teilhabe einschränken.

- Durch gezielte, alltagsorientierte Interventionen verbessert die Ergotherapie nachhaltig die Handlungsfähigkeit und die Lebensqualität.

- Die Ergotherapie-Verordnung ermöglicht, individuelle Therapieziele in den Lebenswelten von Patienten umzusetzen – sei es zu Hause, im Beruf, in der Schule oder in der Freizeit.

– AOTA (2020). Occupational therapy’s role in fall prevention.

– College of Occupational Therapists (2021). Neurological practice guidelines.

– De Dios Perez, B., McQueen, J., Craven, K., et al. (2023). The effectiveness of occupational therapy supporting return to work for people who sustain serious injuries or develop long-term (physical or mental) health conditions: A systematic review. British Journal of Occupational Therapy, 86(7):467-481. doi:10.1177/03080226231170996

– DVE (2024). Definition Ergotherapie. Begriffsbestimmung Ergotherapie :: Deutscher Verband Ergotherapie e.V.

– García-Pérez, P., Lara, J. P., Rodríguez-Martínez, M. d. C., & de la Cruz-Cosme, C. (2022). Interventions within the Scope of Occupational Therapy in the Hospital Discharge Process Post-Stroke: A Systematic Review. Healthcare, 10(9), 1645. https://doi.org/10.3390/healthcare10091645

– Griffiths, K.L., Mackey, M.G., & Adamson, B.J. (2011). Behavioral and psychophysiological responses to job demands and association with musculoskeletal symptoms in computer work. Journal of Occupational Rehabilitation, 21(4): 482-492.

– Grosch, J.W., Truxillo, D.M., & Wang, Y. (2024). Therapeutic approaches for the prevention of upper limb repetitive strain injuries in work-related computer use: A scoping review. Journal of Occupational Rehabilitation, 34: 124-158. https://doi.org/10.1007/s10926-024-10204-z.

– Hassani Mehraban, A., Fallahzadeh Abarghuei, A., Lajevardi, L., & Shamili, A. (2022). The Effect of ICF-Core Set-Based Occupational Therapy Interventions on the Function and Satisfaction of Individuals with Chronic Stroke: A Randomized Clinical Trial. Occupational Therapy In Health Care, 38(2), 177–195. https://doi.org/10.1080/07380577.2022.2114612

– Kirby, A. V., Morgan, L., & Hilton, C. (2023). Autism and Mental Health: The Role of Occupational Therapy. American Journal of Occupational Therapy, 77(2), 1–4. https://doi.org/10.5014/ajot.2023.050303

– Krieger, B., Piškur, B., Beurskens, A. J. H. M., & Moser, A. (2024). Parents‘ perceptions: Participation patterns and desires for change for children and adolescents with autism spectrum disorder-A descriptive population-based study from Switzerland. Child: care, health and development, 50(1), e13155. https://doi.org/10.1111/cch.13155

– Larsen, A. E., & Law, M. (2025). Canadian Occupational Performance Measure: The state of the art – A review. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 32(1), Article 2473045. https://doi.org/10.1080/11038128.2025.2473045

– Law, M., Cooper, B., Strong, S., Stewart, D., Rigby, P., & Letts, L. (1996). The person-environment-occupation model: A transactive approach to occupational performance. Canadian Journal of Occupational Therapy, 63(1): 9-23. https://doi.org/10.1177/000841749606300103.

– Mailloux, Z., Grady-Dominguez, P., Petersen, J., Parham, L. D., Roley, S. S., Bundy, A., & Schaaf, R. C. (2021). Evaluation in Ayres Sensory Integration® (EASI) Vestibular and Proprioceptive Tests: Construct Validity and Internal Reliability. The American journal of occupational therapy : official publication of the American Occupational Therapy Association, 75(6), 7506205070. https://doi.org/10.5014/ajot.2021.043166

– Elliott, S., & Leland, N. E. (2018). Occupational Therapy Fall Prevention Interventions for Community-Dwelling Older Adults: A Systematic Review. The American journal of occupational therapy : official publication of the American Occupational Therapy Association, 72(4), 7204190040p1–7204190040p11. https://doi.org/10.5014/ajot.2018.030494

– Rebeiro Gruhl, K. L., Boucher, M., & Lacarte, S. (2021). Evaluation of an occupation-based, mental-health program: Meeting being, belonging and becoming needs. Australian Occupational Therapy Journal, 68(1), 78–89. https://doi.org/10.1111/1440-1630.12707

– Slee, R.; Warren, A.; Noonan, M.; Henderson, T. (2024). Occupational therapy in pain management: An exploration and description of current UK practice. British Journal of Occupational Therapy, 88(4):228-236. doi:10.1177/03080226241300837

– Taylor, R. R. et al. (2021). The intentional relationship and occupational therapy in mental health. OT Practice, 26(4): 16–23.

– Wilcock, A., & Hocking, C. (2015). An occupational perspective of health. SLACK Incorporated.

– WFOT (2012). Definition of Occupational Therapy. World Federation of Occupational Therapists.

der informierte @rzt

- Vol. 15

- Ausgabe 8

- August 2025