- Expositionsprophylaxe vor HIV

Mit einer Expositionsprophylaxe kann eine HIV-Infektion verhindert werden. In diesem Artikel werden die aktuellen Indikationen und Verfahren der Prophylaxe nach und vor sexueller HIV-Exposition präsentiert und Vor- und Nachteile abgewogen.

Das Humane Immunodefizienz-Virus (HIV) führt zu einer Schwächung des Immunsystems und kann als Spätfolge zu AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) führen. Gemäss Schätzungen leben heutzutage in der Schweiz ca. 16 000 Personen mit einer HIV-Infektion. Dank der heutzutage verfügbaren Therapieoptionen kann in den meisten Fällen (je frühzeitiger angewendet, desto besser) eine Immunschwäche zurückgebildet oder sogar ganz verhindert werden. Auch sind Menschen unter einer erfolgreichen antiretroviralen Therapie (Viren nicht nachweisbar seit 6 Monaten) nicht ansteckend (1). Trotz dieser Erfolge kommt es in der Schweiz jährlich immer noch zu ca. 400-500 neu entdeckten HIV-Infektionen (2).

Post-Expositionsprophylaxe (PEP)

Möglichst rascher Beginn der PEP

Eine rechtzeitig durchgeführte Postexpositionsprophylaxe (PEP) kann nach einer sexuellen HIV-Exposition und auch nach einer akzidentellen Verletzung z.B. von Gesundheitspersonal eine Infektion verhindern. Wichtig ist, dass die PEP so rasch wie möglich (ideal innert ein bis zwei Stunden) begonnen wird. Die Erfolgschancen einer PEP sinken bereits nach 6-8 Stunden und nach 48 Stunden lohnt sich eine Gabe nicht mehr. Falls bei der Erstkonsultation des Patienten aufgrund fehlender Informationen das Risiko nicht gut eingeschätzt werden kann, sollte im Zweifel eine PEP mit einer Startdosis eingeleitet werden. Dies gibt Zeit, in Ruhe weitere Informationen einzuholen bzw. Abklärungen zu treffen. Die Patienten können dafür auch an eine spezialisierte PEP-Notfallstelle weitergeleitet werden. Die Adressen von Beratungs- und Teststellen finden Sie unter: https://www.aids.ch/de/was-wir-tun/beratung/beratungs-und-teststellen/.

Wann eine PEP durchführen?

Eine klare Indikation für eine PEP ist ungeschützter Anal- oder Vaginalverkehr mit eine(r) PartnerIn mit bekannter HIV-Infektion ohne antiretrovirale Therapie (sprich nachweisbarer Viruslast im Blut). Bei Oralverkehr mit Ejakulation des HIV-positiven Partners im Mund sollte ebenfalls eine PEP erwogen werden. In vielen Fällen ist der HIV-Status des Partners/Partnerin nicht bekannt. Falls möglich, sollte diese(r) Partner(innen) kontaktiert und ein HIV-Test durchgeführt werden. Eine allenfalls schon begonnene PEP kann gestoppt werden, falls der Partner(in) HIV-negativ getestet wird. Wenn eine Testung des Partners nicht möglich ist, wird die Durchführung einer PEP in den folgenden Fällen empfohlen: nach einer Vergewaltigung, sowie nach ungeschütztem Anal-/Vaginalverkehr mit einem Partner(in), der einer Gruppe mit einer hohen HIV-Prävalenz angehört. In der Schweiz sind dies insbesondere Personen aus HIV-Hochprävalenzländern, Sexarbeiterinnen aus Osteuropa, Männer, die mit Männern Sex haben und Personen, die intravenös Drogen konsumieren. Im Einzelfall können auch weitere Faktoren auf ein erhöhtes Risiko hindeuten und sollten im persönlichen Gespräch besprochen werden. Eine PEP muss nicht durchgeführt werden, wenn der Partner(in) HIV-positiv ist und unter erfolgreicher antiretroviraler Therapie ist, d.h. keine Viren im Blut nachweisbar sind (3).

Ablauf einer PEP

Die eidgenössische Kommission für sexuelle Gesundheit (EKSG) empfiehlt grundsätzlich eine Kombinationstherapie aus Tenofovir/Emtricitabin (Truvada®)1x/d plus Raltegravir (Isentress®) 400 mg 2x/d. Als Alternative zum Raltegravir kann auch Dolutegravir (Tivicay®) 50 mg 1 x /d verwendet werden oder aber mit Ritonavir (Norvir®) 100 mg 1 x /d verstärktes Darunavir (Prezista®) 800 mg. Bei bekannter Resistenzlage des Virus sollten die Medikamente nach Rücksprache mit einer Fachärztin für Infektiologie entsprechend abgestimmt werden.

Vor dem/beim Start der PEP ist es sinnvoll, einen HIV-Test beim Patienten durchzuführen, um eine allfällig bereits bestehende HIV-Infektion auszuschliessen. Weiter wird eine Bestimmung von Blutbild, Leber- und Nierenwerten empfohlen, um einen Ausgangswert zu haben. Grundsätzlich empfiehlt es sich auch, den Hepatitis-B-Status zu überprüfen (Impfschutz, bzw. Ausschluss einer aktiven Hepatitis B mittels HBs-Antigen-Test). Der Grund ist, dass einerseits die Hepatitis B ebenfalls sexuell übertragen wird und daher auch ein Risiko für eine Ansteckung bestehen kann. Andererseits kann es bei aktiver Hepatitis B nach dem Absetzen des Tenofovir (Truvada®) zu einem Hepatitis-Flare kommen. Bei nicht geimpften Personen ist der Beginn einer aktiven Immunisierung angezeigt.

Die Dauer der Prophylaxe für einen maximalen Nutzen ist nicht bekannt, pragmatisch wird empfohlen, diese über 4 Wochen fortzusetzen. Die weiteren klinischen Nachkontrollen verlaufen je nach Problemen und Beschwerden des Patienten (generell nach 2 und 4 Wochen). Laborkontrollen sind nur bei vorhandener klinischer Indikation notwendig. Frühestens 6 Wochen nach Abschluss der PEP sollte ein erneuter HIV-Test (4. Generation -> kombinierter Test Antikörper und p24-Antigen) durchgeführt werden, um eine HIV-Infektion ausschliessen zu können (4).

Eine HIV-PEP ist auch eine sinnvolle Gelegenheit, über weitere sexuell übertragbare Erkrankungen wie Syphilis, Gonorrhoe und Chlamydien zu sprechen bzw. im Verlauf auch zu testen. Eine PEP kann auch ein guter Anlass sein, um mit dem Patienten über eine PrEP zu sprechen.

Prä-Expositionsprophylaxe (PrEP)

Für wen eignet sich eine PrEP?

Die HIV-Prä-Expositionsprophylaxe eignet sich für Personen, die ein erhöhtes Risiko haben, sich mit HIV anzustecken. Dazu gehören z.B. Angehörige einer Gruppe mit hoher HIV- Prävalenz (gemäss WHO > 3%), Analsex mit inkonsistentem Kondomgebrauch, kürzliche STD-Infektion (speziell Syphilis, LGV), Chem-Sex (Sex unter Drogeneinfluss) und St.n. (mehrfacher) PEP. Letztendlich finden sich medizinische, wie auch individuelle, persönliche Kriterien für eine PrEP, die in einer individuellen Beratung besprochen werden sollten und eine gemeinsame Entscheidung getroffen werden soll, ob eine PrEP gestartet werden soll. Keine Indikation für eine PrEP sind Personen in einer monogamen Beziehung mit einer HIV-positiven Person, welche unter ART mind. 6 Monate supprimiert war und Personen in einer monogamen Beziehung mit einer Person, die HIV-negativ getestet wurde (5).

Einnahmemöglichkeiten

Für die PrEP wird die Kombination aus zwei Wirkstoffen (Tenofovir und Emtricitabin (TDF/FTC) angewendet. Die Schutzwirksamkeit ist vergleichbar mit Kondomen (bei korrekter Anwendung) und zeigt eine Risikoreduktion von 44-90% je nach Studie und Anwendungsmodus (Studien gibt es v.a. zur täglichen Einnahme) (6).

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten die PrEP einzunehmen: eine tägliche Einnahme oder event-basiert. Bei der täglichen Einnahme wird 1 Tablette/Tag eingenommen. Der Vorteil ist eine Routine bei der Medikamenteneinnahme; ein konstanter Schutz, verzeiht eher eine vergessene/verspätete Tabletteneinnahme und die meisten Studien wurden mit der täglichen Einnahme durchgeführt. Nachteile sind eine höhere Medikamentenexposition und darum evtl. mehr UAW. Die event-basierte Einnahme bietet sich bei eher wenigen Partnern/zeitlich beschränktem erhöhtem HIV-Risiko an (z.B. Urlaub). Vorteile sind eine niedrigere Medikamentenexposition und damit möglicherweise weniger Nebenwirkungen. Nachteile sind, dass das Schema gut verstanden und korrekt angewendet werden muss, da es weniger Fehler verzeiht und die Schutzwirkung nur sehr eingeschränkt durch Studiendaten belegt ist. Eine event-basierte Einnahme ist nicht möglich bei Frauen (Medikamentenspiegelaufbau langsamer in vaginaler Schleimhaut) und chronische Hepatitis-B-Infektion (mögliches Risiko eines Flare-Ups bei Absetzen).

Abklärungen vor Beginn der PrEP

Vor dem Start einer PrEP muss die Person HIV-negativ getestet worden sein und es sollten folgende Tests durchgeführt werden:

- HIV-Serologie, Hepatitis-Serologien (Ausschluss Hep B-Infektion: anti-HBc + anti-HBs (wenn nicht geimpft), HAV-Antikörper (bei unklarem Impfstatus), HCV-Antikörper)

- Niere: Kreatinin/eGFR, im Urin Gesamtprotein und Kreatinin

- Leber: ALT + AST

- STI-Testung: Lues-Serologie + Gonorrhoe/Chlamydien-Abstriche

Auch sollte der Impfstatus überprüft werden für Hepatitis A + B, sowie HPV und falls nicht (vollständig) geimpft, sollten die Impfungen noch ergänzt werden.

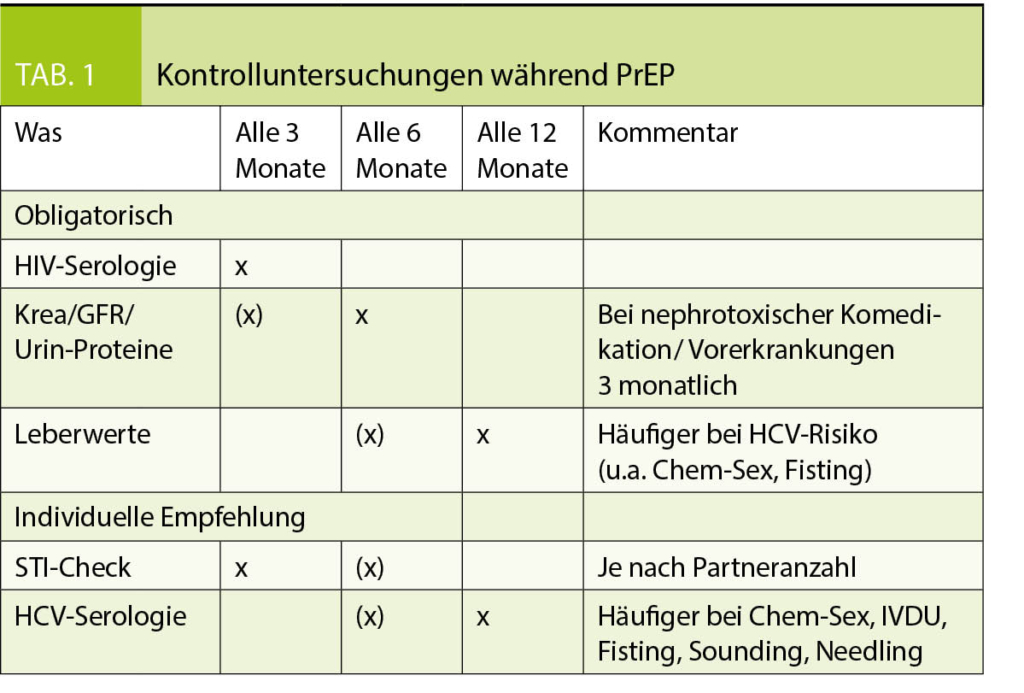

Eine PrEP sollte nicht durchgeführt werden bei einer HIV-Infektion, signifikanten Proteinurie und/oder einer Nierenfunktion mit GFR < 50 ml/min. Bei chronischen Nierenerkrankungen mit einer GFR > 50 ml/min, Osteoporose oder sonstigen Vorerkrankungen, die das Risiko für Nebenwirkungen der PrEP erhöhen, muss dies sorgfältig mit den Personen besprochen werden und das Nutzen-Risiko-Profil analysiert werden und falls eine PrEP durchgeführt wird allenfalls auch engmaschigere Kontrollen. Bei einer chronischen Hepatitis B kann eine PrEP durchgeführt werden, allerdings nur mit täglicher Einnahme und nicht event-basiert. In diesem Fall lohnt sich die Zuweisung zu einem Infektiologen. Während der PrEP-Einnahme empfehlen wir die folgenden Kontrollen gemäss der Tabelle 1.

Medikamente

Die PrEP-Medikamente waren bis jetzt nicht zugelassen in der Schweiz und wurden off-label gegeben (Möglichkeiten: Beziehen des Truvada via SwissPrEPared-Programm1, Generikum aus z.B. Deutschland oder via Internetbestellung aus dem Ausland. Gerade ganz aktuell wurde nun Truvada® für die PrEP in der Schweiz zugelassen, wie sich dies nun preislich gestaltet, ist aktuell noch unklar.

Klinik für Infektiologie/Spitalhygiene

Kantonsspital St. Gallen

Die Autorin hat in Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte deklariert.

- Die HIV PEP und PrEP bieten gute Möglichkeiten, HIV-Neuinfektionen wirksam zu verhindern und so neben dem frühen Therapiestart bei Neuinfektionen die HIV-Neuansteckungen weiter zu senken.

- Eine PEP muss so rasch wie möglich begonnen werden. Ihre Erfolgschancen sinken bereits nach 6-8 Stunden. Zum Einsatz kommen

Tenofovir/Emtricitabin und entweder Raltegravir oder Dolutegravir oder mit Ritonavir verstärktes Darunavir. - Eine PrEP eignet sich für Personen, die ein erhöhtes Risiko haben, sich mit HIV anzustecken, nicht aber für Personen in einer monogamen Beziehung mit einer HIV-positiven Person, welche unter ART mind. 6 Monate supprimiert war

- Neu ist Truvada® für die PrEP in der Schweiz zugelassen.

1. Roger AJ, Cambiano V, Bruun T et al. Risk of HIV transmission through condomless sex in serodifferent gay couples with the HIV-positive partner taking suppressive antiretroviral therapy (PARTNER): final results of a multicentre, prospective, observational study. Lancet 2019; 393 (10189): 2428-38.

2. Bundesamt für Gesundheit. HIV, Syphilis, Gonorrhoe und Chlamydiose in der Schweiz im Jahr 2018: eine epidemiologische Übersicht. BAG Bulletin 2019; 41: 10-20.

3. Eidgenössische Kommission für sexuelle Gesundheit (EKSG). Notfall HIV-Exposition – PEP kann die richtige Antwort sein. BAG Bulletin 2014; 48: 834-5.

4. Eidgenössische Kommission für sexuelle Gesundheit (EKSG). Reassessment of the Diagnostics Window Period for HIV Diagnostics. August 2018. Erhältlich unter: https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/p-und-p/richtlinien-empfehlungen/eksg-rec-window-period-hiv-diagnosis.pdf.download.pdf/eksg-rec-window-period-hiv-diagnosis.pdf

5. Eidgenössische Kommission für sexuelle Gesundheit (EKSG). Empfehlungen der Eidgenössischen Kommission für sexuelle Gesundheit (EKSG) zur HIV Prä-Expositionsprophylaxe (PrEP) in der Schweiz. BAG Bulletin 2016; 4:77-79.

6. Molina JM, Capitant C, Spire B et al.: On-Demand Preexposure Prophylaxis in Men at High Risk for HIV-1 Infection. New England Journal of Medicine 2015; 373 (23): 2237–2246

der informierte @rzt

- Vol. 10

- Ausgabe 5

- Mai 2020