- GLP-1-Rezeptoragonisten und kardiometabolische Gesundheit

Kardiovaskuläre, renale und metabolische Erkrankungen treten häufig gemeinsam auf und verursachen weltweit eine erhebliche Krankheitslast. Typ-2-Diabetes, Adipositas und chronische Nierenerkrankungen sind eng miteinander verknüpft und erhöhen das Risiko für Myokardinfarkt, Schlaganfall, Herzinsuffizienz und Mortalität. Grosse Endpunktstudien haben gezeigt, dass GLP-1-Rezeptoragonisten und SGLT2-Hemmer deutliche Vorteile auf kardiovaskuläre und renale Endpunkte bieten. Ihre protektiven Effekte beruhen auf komplementären Wirkmechanismen, die über die Blutzuckersenkung hinausgehen. In Kombination, ergänzt durch Finerenon, eröffnen sie einen ganzheitlichen Therapieansatz, der die Prognose von Patientinnen und Patienten mit Typ-2-Diabetes und kardiometabolischen Begleiterkrankungen nachhaltig verbessern kann und einen Paradigmenwechsel in der Prävention und Behandlung markiert.

Cardiovascular, renal, and metabolic diseases often coexist and account for a major global health burden. Type 2 diabetes, obesity, and chronic kidney disease are closely interrelated and increase the risk of myocardial infarction, stroke, heart failure, and mortality. Large outcome trials have demonstrated that GLP-1 receptor agonists and SGLT2 inhibitors provide significant cardiovascular and renal benefits. These protective effects result from complementary mechanisms that extend beyond glycemic control. In combination with finerenone, they enable a comprehensive treatment strategy that improves outcomes in patients with type 2 diabetes and cardiometabolic comorbidities, representing a paradigm shift in prevention and therapy.

Key words: GLP-1 Receptor Agonists, Cardiometabolic Health, Type 2 Diabetes, Heart Failure

Einleitung

Kardiovaskuläre, renale und metabolische Erkrankungen gehören weltweit zu den häufigsten chronischen Krankheitsbildern. Sie treten selten isoliert auf, sondern sind eng miteinander verknüpft. Schätzungen zufolge leiden rund 850 Millionen Menschen an einer chronischen Nierenerkrankung (CKD), was einer Prävalenz von über elf Prozent entspricht. Da CKD in frühen Stadien häufig asymptomatisch verläuft, bleibt sie oft unerkannt. An einer koronaren Herzkrankheit (KHK) sind weltweit etwa 523 Millionen Menschen erkrankt, mehr als 60 Millionen leiden an einer Herzinsuffizienz, und rund die Hälfte dieser Patientinnen und Patienten verstirbt innerhalb von fünf Jahren nach Diagnosestellung. Der Typ-2-Diabetes mellitus (T2D) betrifft inzwischen über 530 Millionen Menschen, und die Prävalenz steigt weiter an.

Komorbiditäten und Risikofaktoren

Chronische kardiometabolische Erkrankungen teilen zentrale Risikofaktoren wie arterielle Hypertonie, Dyslipidämie, Hyperglykämie, abdominale Adipositas und chronische Entzündung. Werden diese nicht adäquat behandelt, resultieren daraus gravierende Endpunkte wie Myokardinfarkt, Schlaganfall, Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion (HFpEF), metabolisch assoziierte Steatohepatitis (MASH), periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK) oder eine Progression der CKD.

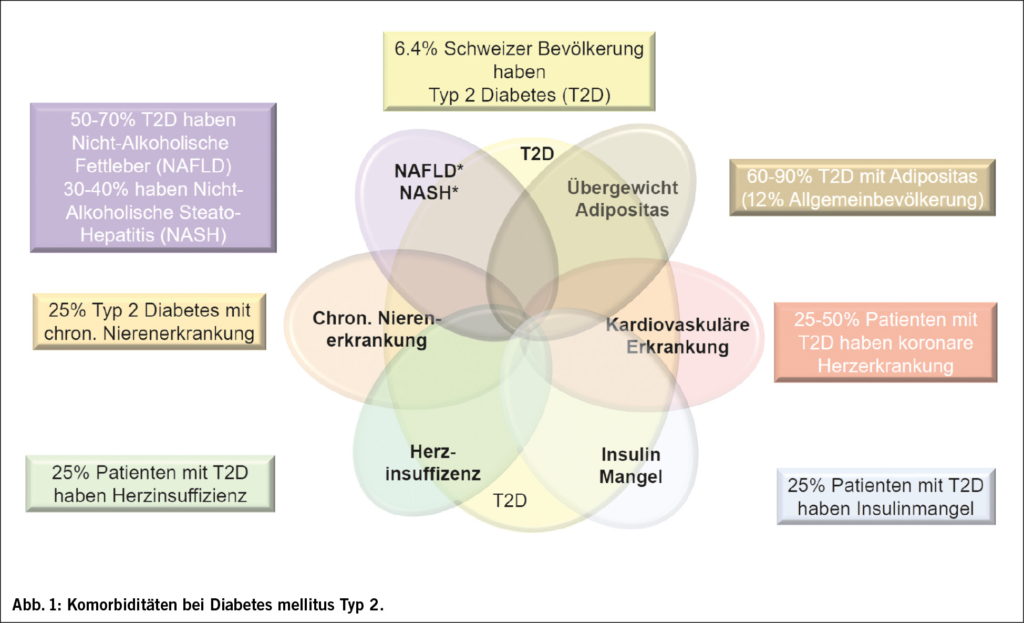

Bei Menschen mit Typ-2-Diabetes ist die Komorbiditätslast besonders hoch. In der Schweiz sind 6,4 % der Bevölkerung betroffen, von denen 60 bis 90 % adipös sind, während in der Allgemeinbevölkerung etwa 12 % eine Adipositas aufweisen. Rund ein Viertel der Patientinnen und Patienten mit Typ-2-Diabetes hat eine kardiovaskuläre Erkrankung, ebenso viele leiden unter einem Insulinmangel. Zwischen 50 und 70 % entwickeln eine metabolisch assoziierte Fettleber (MAFLD), 30 bis 40 % eine Steatohepatitis (MASH), und etwa 25 % erkranken an einer Herzinsuffizienz. Auch Adipositas ohne Diabetes geht mit einer hohen Krankheitslast einher. Weltweit sind mehr als 1.1 Milliarden Menschen betroffen, von denen bis zu 25 % zusätzlich einen Typ-2-Diabetes entwickeln, fast die Hälfte eine Schlafapnoe, mehr als die Hälfte eine Hypertonie und über zwei Drittel eine Dyslipidämie (Abb. 1).

Inkretine und Wirkmechanismen

Die Entdeckung der Inkretinhormone GIP (Glucose-dependent Insulinotropic Polypeptide) in den 1970er-Jahren und GLP-1 (Glucagon-like Peptide 1) in den 1980er-Jahren eröffnete neue therapeutische Möglichkeiten. GLP-1 wird nach Nahrungsaufnahme von L-Zellen im distalen Ileum freigesetzt, während GIP von K-Zellen im Duodenum sezerniert wird. GLP-1-Rezeptoragonisten (GLP-1 RA) entfalten vielfältige direkte und indirekte Wirkungen. Sie verbessern die endotheliale Funktion, steigern die Bioverfügbarkeit von Stickstoffmonoxid, hemmen Adhäsionsmoleküle wie ICAM-1 und VCAM-1 sowie die Proliferation glatter Muskelzellen, und sie reduzieren Lipidablagerungen und vaskuläre Entzündung. Indirekt tragen sie zur Senkung von Blutdruck, Körpergewicht und HbA1c bei.

Kardiovaskuläre Endpunktstudien

Die US-amerikanische FDA schreibt seit 2008 kardiovaskuläre Endpunktstudien für neue Antidiabetika vor, um deren Sicherheit über die Blutzuckerkontrolle hinaus zu belegen. Als Standardendpunkte gelten das 3-Punkte-MACE, bestehend aus nicht-tödlichem Myokardinfarkt, nicht-tödlichem Schlaganfall und kardiovaskulärem Tod.

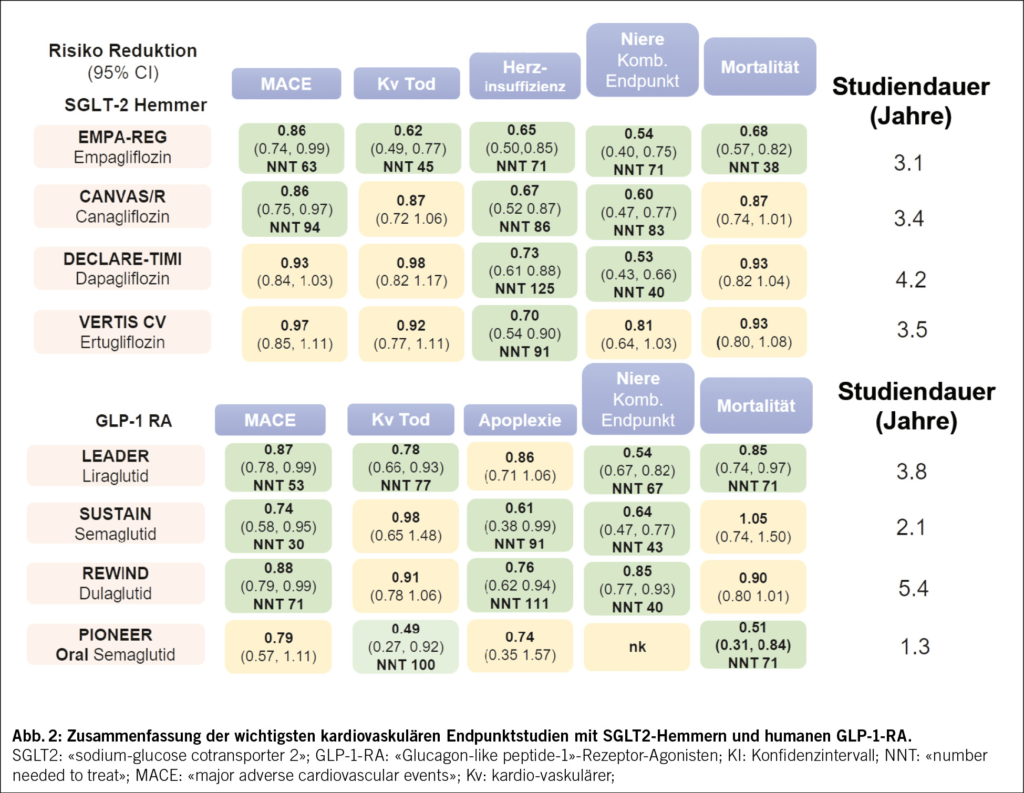

Die erste Studie mit einem klaren Nutzen war EMPA-REG OUTCOME: Empagliflozin reduzierte das Risiko für 3-Punkte-MACE um 14 %, die kardiovaskuläre Mortalität um 38 %, Hospitalisationen wegen Herzinsuffizienz um 35 % und die Gesamtmortalität um 32 %. Mit der LEADER-Studie folgte der erste Nachweis für einen GLP-1-Rezeptoragonisten. Liraglutid senkte die kardiovaskuläre Mortalität um 22 % und die Gesamtmortalität um 15 %. Weitere Studien wie SUSTAIN-6 (Semaglutid) und REWIND (Dulaglutid) bestätigten diese Resultate (Abb. 2). Neuere Untersuchungen erweiterten das Spektrum. Die SELECT-Studie zeigte bei übergewichtigen Patientinnen und Patienten mit kardiovaskulärer Erkrankung, jedoch ohne Diabetes, eine 20%ige relative Risikoreduktion des 3-Punkte-MACE unter Semaglutid. Die SOUL-Studie mit oralem Semaglutid ergab bei mehr als 9600 Patientinnen und Patienten mit Typ-2-Diabetes und kardiovaskulärer Erkrankung oder CKD eine signifikante 14 %ige Reduktion des MACE. Im FLOW-Trial konnte erstmals für einen GLP-1-Rezeptoragonisten ein Vorteil bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und chronischer Nierenerkrankung gezeigt werden, mit einer 27 %igen Reduktion von Herzinsuffizienz-Ereignissen und kardiovaskulärem Tod.

Synergistische Therapieansätze

Die unterschiedlichen Wirkmechanismen von GLP-1-Rezeptoragonisten und SGLT2-Hemmern erklären ihre komplementären Effekte. Während GLP-1 RA vor allem antiinflammatorisch, antiatherogen und metabolisch wirken, entfalten SGLT2-Hemmer hämodynamische, antifibrotische und antiarrhythmische Effekte. Zusätzlich senken sie Vor- und Nachlast, reduzieren oxidativen Stress und verbessern die renale Hämodynamik. Das Zusammenspiel dieser Mechanismen rechtfertigt die Kombinationstherapie, die in der klinischen Praxis zunehmend als Standard betrachtet wird. Die Ergänzung durch Finerenon, einen nichtsteroidalen Mineralokortikoid-Rezeptorantagonisten, verstärkt die kardiovaskulären und renalen Schutzwirkungen zusätzlich. Finerenon hat sich in klinischen Studien als wirksam bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und chronischer Nierenerkrankung erwiesen. Es konnte gezeigt werden, dass das Risiko für kombinierte kardiovaskuläre und renale Endpunkte signifikant reduziert wird, um 14 % mit einer Number Needed to Treat (NNT) von 46 nach drei Jahren sowie um 23 % mit einer NNT von 60. Auch bei Patienten mit Herzinsuffizienz und HFpEF führte Finerenon zu einer Reduktion von 16 % hinsichtlich Verschlechterung der Herzinsuffizienz oder Tod.

Besonders vielversprechend sind die Ergebnisse der Kombinationstherapie. In grossen Studienanalysen (u. a. CANVAS, CREDENCE, FIDELIO-DKD, FIGARO-DKD) zeigte sich, dass die Tripelkombination aus GLP-1-Rezeptoragonisten, SGLT-2-Hemmern und Finerenon das höchste Potenzial bietet, um bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und moderat erhöhter Albuminurie relevante Verbesserungen in Bezug auf kardiovaskuläre und renale Ereignisse, Herzinsuffizienz und Gesamtüberleben zu erzielen. Auch die Doppelkombination erwies sich den Einzelsubstanzen jeweils als überlegen. Vor diesem Hintergrund sprechen die aktuellen Daten klar für den Einsatz von Finerenon in Kombination mit GLP-1-Rezeptoragonisten und SGLT-2-Hemmern, um den kardio-renalen Schutz bei dieser Hochrisikopopulation zu optimieren.

Therapieziele und klinische Kriterien

Die Wahl der antidiabetischen Therapie hängt sowohl von Patientenpräferenzen als auch von ärztlichen Zielen ab. Während Patientinnen und Patienten in der Regel eine Behandlung ohne Hypoglykämien, mit Gewichtsabnahme und möglichst einfacher Applikation bevorzugen, richten Ärztinnen und Ärzte ihr Augenmerk stärker auf die Reduktion von Mortalität, die Prävention mikro- und makrovaskulärer Komplikationen sowie auf die Berücksichtigung von Alter, Diabetesdauer, Nierenfunktion, Begleiterkrankungen, Nebenwirkungen und Kosten.

Die aktuellen Schweizer Empfehlungen sehen eine initiale Kombinationstherapie mit Metformin und einem SGLT2-Hemmer oder einem GLP-1-Rezeptoragonisten vor. Reicht diese nicht aus, sollte eine Dreifachkombination erfolgen. Sulfonylharnstoffe gelten aufgrund des hohen Risikos für Hypoglykämien und Gewichtszunahme nicht mehr als Standardtherapie. Erst wenn diese Strategien unzureichend sind, ist eine Insulintherapie erforderlich.

Auch praktische Aspekte sind zu berücksichtigen. Bei akuten Erkrankungen wie Erbrechen, Durchfall, schweren Infekten, Spitalaufenthalten oder Operationen empfiehlt es sich, Metformin und SGLT2-Hemmer vorübergehend abzusetzen und bei Bedarf Insulin einzusetzen, um Risiken wie Ketoazidose oder Laktatazidose zu vermeiden. Die Kombinationstherapie muss sorgfältig gewählt werden: Während die gleichzeitige Anwendung von GLP-1-Rezeptoragonisten und DPP-4-Hemmern aufgrund des identischen Wirkmechanismus wenig sinnvoll ist, sollte die Kombination von Insulin mit Sulfonylharnstoffen strikt vermieden werden, da sie das Hypoglykämierisiko erheblich steigert.

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die individuellen HbA1c-Zielwerte. Bei jüngeren Patientinnen und Patienten ohne Hypoglykämierisiko wird ein Zielwert unter 6.5 % angestrebt, im mittleren Lebensalter 6.5–7.0 %, und bei über 80-Jährigen 7.5–8.0 %. Unter Therapien mit Hypoglykämierisiko gilt ein Ziel von < 8.0 % als ausreichend.

Schon ab einem HbA1c-Wert von 5.5 % steigt das Risiko für koronare Herzkrankheit und Schlaganfall deutlich an, mit jedem weiteren Prozentpunkt erhöht sich das Risiko für KHK um 50 % und für Schlaganfall um 55 %. Daher sollte das HbA1c unter Einsatz sicherer Medikamente möglichst nahe am Normalwert gehalten werden.

Pathophysiologie und Patientenperspektive

Neue Erkenntnisse zur Pathogenese des Typ-2-Diabetes unterstreichen die Rolle der Fettverteilung und genetischer Faktoren. Schon geringe Mengen an Leberfett können pathophysiologisch relevant sein. Werte über fünf Prozent begünstigen die Progression zu Fibrose und Zirrhose. Die Fähigkeit zur subkutanen Fettspeicherung wird durch über 50 genetische Loci bestimmt. Kommt es zur ektopen Fettablagerung in Leber oder Pankreas, entsteht ein Diabetes nur bei genetisch prädisponierten Personen. Dass Adipositas nicht zwangsläufig zu Diabetes führt, zeigt sich daran, dass 73 % der Menschen mit einem BMI über 40 kg/m² keinen Diabetes entwickeln. Gleichzeitig können bis zu 90 % der Patientinnen und Patienten mit einem frisch diagnostizierten Typ-2-Diabetes durch Gewichtsverlust eine Remission erreichen (DiRECT-Studie).

Auch die Patientenperspektive und ökonomische Überlegungen sind relevant. Viele bevorzugen Therapien ohne Hypoglykämien, die eine Gewichtsabnahme ermöglichen und einfach anzuwenden sind. GLP-1-Rezeptoragonisten erfüllen diese Kriterien weitgehend, insbesondere in wöchentlichen Applikationsformen. Zudem reduzieren sie den Appetit, was häufig zu geringeren Nahrungsmittelausgaben führt. Diese Einsparungen können die Therapiekosten zumindest teilweise kompensieren und so eine langfristige Eigenbeteiligung erleichtern.

Neue Entwicklungen

Neueste Studien haben das Potenzial von GLP-1-Rezeptoragonisten über die klassischen Indikationen hinaus verdeutlicht. Im ESSENCE-Trial verbesserte Semaglutid die Leberhistologie bei Patientinnen und Patienten mit MASH. Tirzepatid, ein dualer GLP-1/GIP-Agonist, sowie Retatrutid, ein Triple-Agonist, zeigten deutliche Effekte auf Gewichtsreduktion, Leberfett und metabolische Parameter. Mit diesen Substanzen rückt die Möglichkeit einer medikamentösen Alternative zur bariatrischen Chirurgie näher. Zudem weisen Studien darauf hin, dass GLP-1-RA das Demenzrisiko um mehr als 50 % reduzieren können.

Copyright

Aerzteverlag medinfo AG

UniversitätsSpital Zürich

Rämistrasse 100

8091 Zurich

Roger.Lehmann@usz.ch

Der Autor hat keine Interessenkonflikte zu diesem Artikel deklariert.

- GLP-1-Rezeptoragonisten haben sich als Schlüsselsubstanzen im Management kardiometabolischer Erkrankungen etabliert.

- Sie senken Gewicht, Blutdruck und HbA1c, verbessern die Endothelfunktion und reduzieren das Risiko für kardiovaskuläre und renale Ereignisse sowie möglicherweise für Demenz.

- Die Kombination mit SGLT2-Hemmern und Finerenon verstärkt die protektiven Effekte und ermöglicht einen ganzheitlichen Ansatz für Patientinnen und Patienten mit Typ-2-Diabetes, Adipositas, CKD und kardiovaskulären Erkrankungen.

- Insgesamt markiert diese Strategie einen Paradigmenwechsel in Prävention und Therapie chronischer kardiometabolischer Krankheiten.

Auf Anfrage beim Autor

der informierte @rzt

- Vol. 15

- Ausgabe 10

- Oktober 2025