- Leitlinienbasierte Therapie bei Arthrose und Rückenschmerzen mit GLA:D®

Beim Management und den Physiotherapie-Interventionen von Cox- und Gonarthrose besteht ein Gap zwischen der Evidenz und den Leitlinienempfehlungen und der klinischen Praxis. Das gilt ebenso für lumbale Rückenschmerzen. Deshalb wurden an der University of Southern Denmark in Odense, DK die Programme GLA:D® Arthrose und GLA:D® Rücken entwickelt, die seit 2019 (Arthrose) bzw. 2021 (Rücken) auch in der Schweiz implementiert werden. Die Programme fokussieren auf ein spezifisches Training, Patientenedukation und bei Arthrose, wenn indiziert, auf Gewichtskontrolle/-reduktion und setzen damit die internationalen klinischen Leitlinien zur Behandlung von Cox-/Gonarthrose bzw. lumbalen Rückenschmerzen um.

There is a gap between the evidence and guideline recommendations and actual clinical practice in the management and physiotherapy interventions for hip and knee osteoarthritis (coxarthrosis and gonarthrosis). The same applies to low back pain. To address this, the GLA:D® Osteoarthritis and GLA:D® Back programs were developed at the University of Southern Denmark in Odense. These programs have been implemented in Switzerland since 2019 (osteoarthritis) and 2021 (back pain), respectively. The programs focus on targeted exercise, patient education, and, in the case of osteoarthritis, weight control or reduction when indicated. In doing so, they put international clinical guidelines for the treatment of hip/knee osteoarthritis and low back pain into practice.

Keywords: Evidence-Performance-Gap, GLA:D®-Programme, Gon-/Coxarthrose & Rückenschmerzen, konservative Therapieempfehlungen

Die Diskrepanz zwischen Evidenz und Praxis

Leitlinienempfehlungen bei Gon- und Coxarthrose

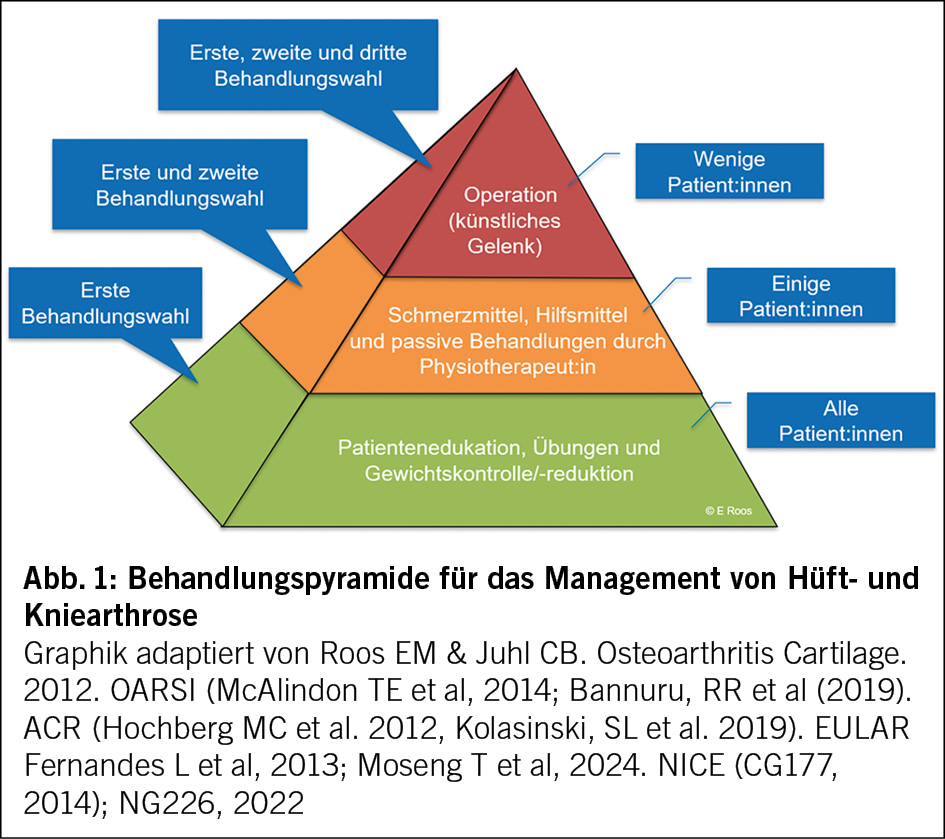

Die Prävalenz von Gon- und Coxarthrose liegt in Europa bei den über 65-Jährigen bei über 20 % (Steinmetz et al., 2021). Die internationalen klinischen Leitlinien für das Management von Gon- und Coxarthrose empfehlen zur Verbesserung von Schmerzen und Funktion als erste Behandlungswahl spezifisches Training («exercise»), kombiniert mit Patientenedukation und, falls indiziert Gewichtskontrolle/-reduktion und topische NSARs (Bannuru et al. 2019; Kolasinski et al., 2019; Moseng et al., 2024) (Abb. 1). Training ist nicht nur wirksamer als Schmerzmittel (Bannuru et al 2019), sondern auch sicher, der Knorpel wird durch Training nicht weiter geschädigt und für Arthrose-Betroffene machbar. Die Evidenz für die Wirksamkeit, Sicherheit und Machbarkeit von spezifischem Training bei Gon- und Coxarthrose Betroffenen ist so stark, dass das Cochrane-Netzwerk bereits 2015 postulierte, weitere diesbezügliche Forschung würde keine neuen Erkenntnisse bringen (Fransen et al., 2015). Führen Training, Patientenedukation und gegebenenfalls Gewichtsmanagement nicht zu einer Besserung der Beschwerden, sollen gemäss Leitlinien zusätzlich gezielte (Einzel-)Physiotherapie, Übungen im Wasser, orale NSARs, sowie Gehhilfen folgen. Eine chirurgische Intervention wird erst empfohlen, wenn die konservativen Interventionen ausgeschöpft sind. Doch laut OECD-Statistik des Jahres 2024 ist die Schweiz weltweite Spitzenreiterin in der Anzahl von Hüft- und Kniegelenksersatzoperationen (OECD, 2024). Offensichtlich besteht hierzulande (wie auch in vielen anderen Ländern) ein Evidence-Performance-Gap: Internationale Studien zeigten, dass konservative Massnahmen vor der Überweisung zur Operation nicht immer ausgeschöpft werden und die klinische Praxis damit oft nicht den Leitlinien-Empfehlungen entspricht (Dhawan et al., 2014; Snijders et al., 2011). Zusätzlich scheint bei Kniearthrose-Betroffenen mangelndes Wissen über Arthrose und wirksame, konservative Behandlungsoptionen die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass sie sich bevorzugt für eine Operation entscheiden (Youm et al., 2015). In der Schweiz zeigte eine Umfrage unter Hausärzt/-innen, Rheumatolog/-innen und Orthopäd/-innen, dass nur rund 53 % der Befragten ihren Kniearthrose-Patient/-innen ein spezifisches Training verordneten, und dass für die klinische Entscheidfindung die Leitlinien kaum eine Rolle spielen, sondern dass die Erwartungshaltung und der subjektive Leidensdruck der Patient/-innen stärker gewichtet wurden. Günsche et al. (2020) wies darauf hin, dass die Gatekeeping Funktion von Hausärzt/-innen einen dämpfenden Einfluss auf die Anzahl Gelenksersatzoperationen zu haben scheint.

Leitlinienempfehlungen bei Rückenschmerzen

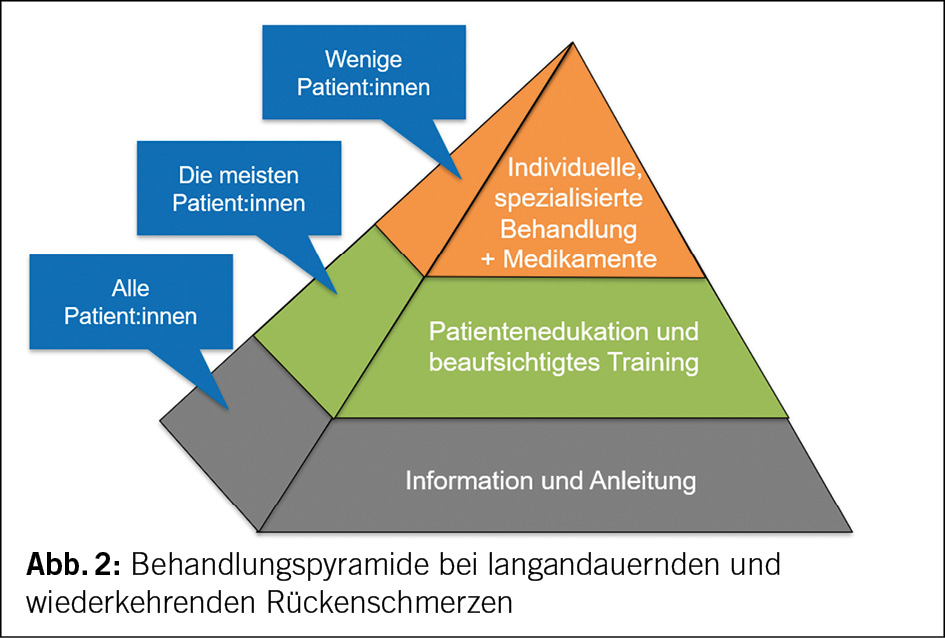

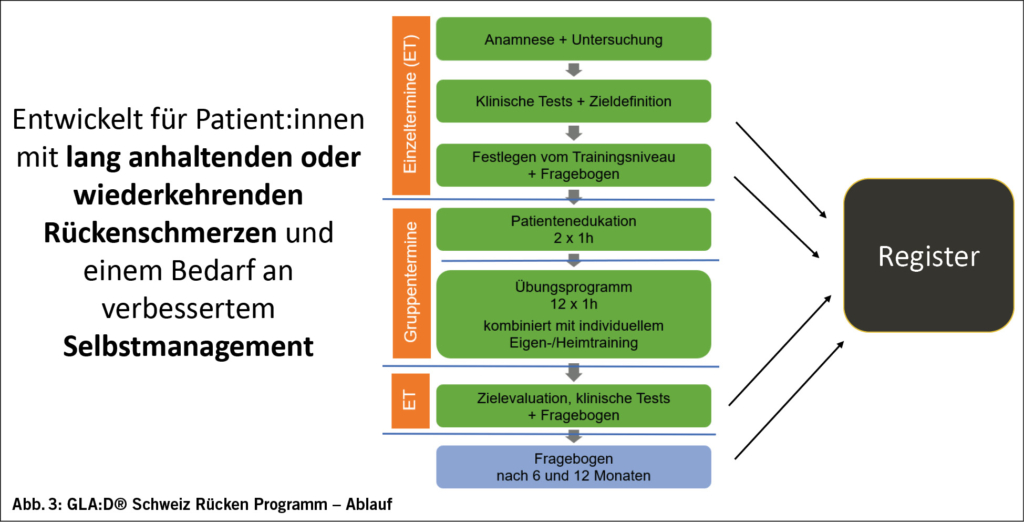

Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Blick auf persistierende und rezidivierende lumbale Rückenschmerzen. Die Lebenszeitprävalenz liegt in Europa zwischen 60 und 80 % (Krismer et al., 2007). Seit Jahren empfehlen die internationalen Leitlinien ein systematisches und standardisiertes Patientenmanagement, mit einem biopsychosozialen Behandlungsansatz: Übungstherapie (Training) und Edukation kombiniert mit verhaltenstherapeutisch-orientierten Elementen (NICE, 2016; Oliveira et al., 2018; Qaseem et al., 2017; Stochkendahl et al., 2018; Wong et al., 2017). Doch auch hier besteht ein Evidenz-Performance Gap (Buchbinder et al., 2018). Die Behandlung orientiert sich bei persistierenden und rezidivierenden lumbalen Rückenschmerzen nicht an den Leitlinien, und der Behandlungserfolg ist oft unbefriedigend und kostenintensiv (Abb. 2 / Abb. 3).

Umsetzung der internationalen Leitlinien durch GLA:D® Arthrose und GLA:D® Rücken

Um die Lücke zwischen Evidenz und Praxis zu schliessen, wurden an der University of Southern Denmark die Programme GLA:D® Arthrose und GLA:D® Rücken entwickelt (Kongsted et al. 2019; Roos et al., 1998, 2012, 2021; Skou et al., 2012, 2017, 2020,). Das Arthroseprogramm wird in Dänemark seit 2013 erfolgreich implementiert, das Rückenprogramm seit 2018. Die beiden evidenzbasierten, wirksamen und nachhaltigen Patientenprogramme werden unterdessen in über zehn Ländern angeboten, seit 2019 (Arthrose) respektive 2021 (Rücken) auch in der Schweiz. Angesichts der international hohen Prävalenz von Gon- und Coxarthrose bzw. von Rückenschmerzen treffen die GLA:D®-Programme den «Nerv der Zeit» und setzen den allgemein akzeptierten Ansatz «konservativ vor operativ» erfolgreich um.

Das Konzept von GLA:D®

Die GLA:D®-Programme werden in allen GLA:D®-Ländern auf die gleiche Art und Weise umgesetzt, mit kleinen Anpassungen an die jeweiligen Gesundheitssysteme. Wie das dänische Vorbild besteht auch das Schweizer Gesamtkonzept aus drei Elementen:

• Zertifizierungskurse für Physiotherapeut/-innen

• GLA:D®-Programme für die Betroffenen

• Systematische Datenerhebung und Erfassung in nationalem Register

Zertifizierungskurse für Physiotherapeut/-innen

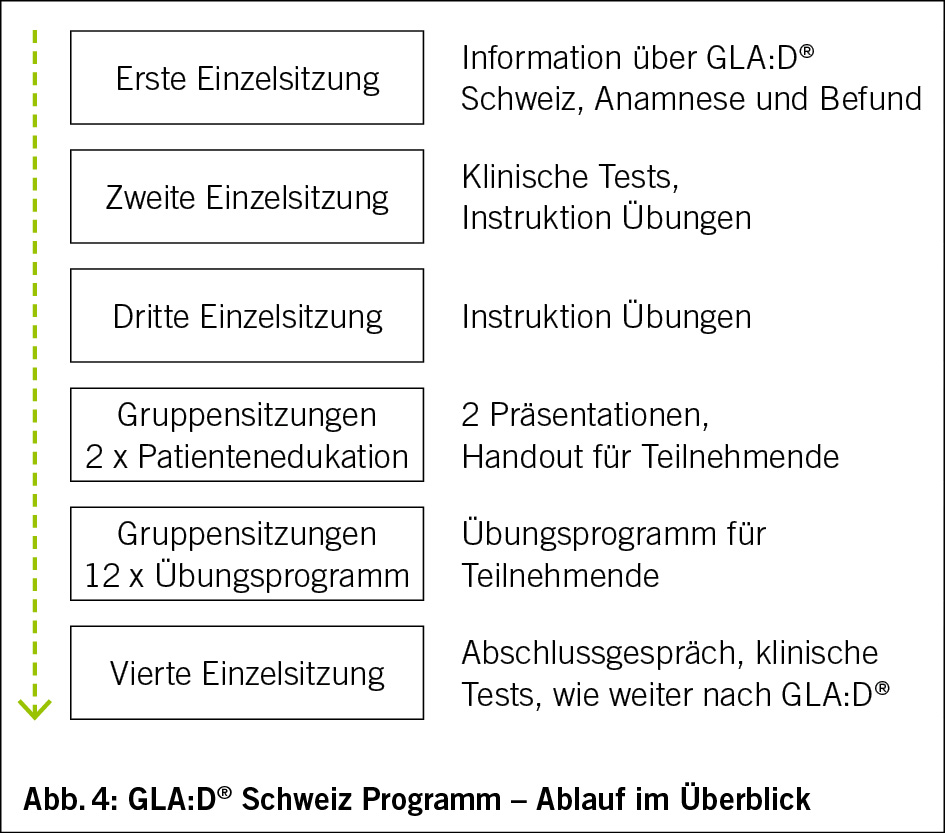

Die zweitägigen Zertifizierungskurse für GLA:D® Arthrose und GLA:D® Rücken werden in den drei Sprachregionen Deutschschweiz, Romandie und Tessin angeboten. Hier lernen die Physiotherapeut/-innen, wie sie die GLA:D®-Programme einheitlich durchführen und in ihrer Institution implementieren können. Alle Zertifizierten sind auf der GLA:D® Schweiz Homepage aufgeführt, damit zuweisende Ärzt/-innen und Betroffene zertifizierte GLA:D® Therapeut/-innen schnell finden können (https://gladschweiz.ch/informationen-fuer-patienten/zertifizierte-physiotherapeuten/; https://gladschweiz.ch/glad-back-informationen-fuer-patienten-innen/) (Abb. 4).

GLA:D®-Programme für die Betroffenen

Die GLA:D®-Programme starten mit drei Einzelsitzungen. Diese beinhalten eine fundierte Eintrittsuntersuchung inkl. klinischen, standardisierten und validierten Tests sowie eine Instruktion von vorgegebenen Übungen, angepasst an das individuelle, aktuelle Leistungsniveau. Im Anschluss folgen 14 einstündige Gruppensitzungen. Diese bestehen aus zwei Patientenedukationssitzungen sowie zwölf Übungseinheiten. Die Übungen werden patientenspezifisch individuell dosiert und können über vier Schwierigkeitsstufen gesteigert werden. Die GLA:D®-Programme werden mit einer vierten Einzelsitzung beendet. Nach einer Abschlussuntersuchung werden die klinischen Tests aus der Eintrittsuntersuchung zur Verlaufskontrolle wiederholt. Auch wird die Weiterführung eines Trainings (Adhärenz zu vermehrter körperlicher Aktivität) besprochen und konkret geplant. Nach Abschluss des Programms erhalten die Patient/-innen und überweisenden Ärzt/-innen einen kurzen Abschlussbericht. Bei Vorliegen einer ärztlichen Verordnung werden die Programmkosten von der Grundversicherung der Krankenkasse übernommen.

Spezielles GLA:D® Arthrose: Das Arthrose-Programm verfolgt einen biomedizinischen Zugang. In den Trainingseinheiten lernen die Patient/-innen anhand der sogenannten NEeuroMuscular EXercises (NEMEX), ihre neuromuskuläre Kontrolle zu verbessern und achsengerecht zu trainieren.

Spezielles GLA:D® Rücken: Der Mix aus Wissen und Aktivität soll das Schmerzverhalten der Betroffenen verändern, eine Chronifizierung verhindern, Aktivität und Lebensqualität erhöhen und aufgrund seiner Kosteneffizienz das Gesundheitswesen entlasten. Die Kernaussagen aus der Patientenedukation werden in den Trainingseinheiten gezielt wieder aufgegriffen. In den Gruppentrainings lernen die Patient/-innen, sich mit einer natürlichen Variation zu bewegen. Das eigenständige Ausprobieren von Bewegungsvariationen fördert das Selbstmanagement und die Selbstwirksamkeit der Teilnehmenden, damit sie zusehends dem eigenen Rücken wieder vertrauen können.

Systematische Datenerhebung und -erfassung in nationalem Register

Die in der Eintritts- und Abschlussuntersuchung erhobenen Daten werden unter Einhaltung aller Schweizer Richtlinien für Daten- und Persönlichkeitsschutz im elektronischen nationalen GLA:D®-Register erfasst. Die Daten dienen der individuellen Verlaufsdokumentation und werden in Form eines Abschlussberichts allen Teilnehmenden sowie den zuweisenden Ärzt/-innen zur Verfügung gestellt. In anonymisierter Form dienen die Daten dem GLA:D®-Qualitätsmonitoring. Das GLA:D®-Register verfügt über eine Advisory Opinion (AO) der Leitethikkommission (KEK Zürich), welche die Einhaltung der regulatorischen und ethischen Standards für die Forschung am Menschen bestätigt. Die Daten können bei vorliegender Einwilligung der Teilnehmenden für Forschungsprojekte weitergenutzt werden.

Erfahrungen und Ergebnisse mit GLA:D® in der Schweiz

GLA:D® ist ein Implementierungs- kein Forschungsprojekt. Im Vordergrund stehen somit nicht die Wirksamkeit des Übungsprogramms – die Evidenz dazu ist stark, siehe oben -, sondern die Anzahl der GLA:D®-Teilnehmenden, der GLA:D® zertifizierten Physiotherapeut/-innen und der Zuweisenden oder Förderfaktoren und Barrieren für die Teilnahme beziehungsweise die Zuweisung zu GLA:D®. Wie sich die Implementierung der GLA:D®-Programme in der Schweiz entwickelt sowie die erreichten gesundheitlichen Veränderungen bei den Teilnehmenden werden jeweils im Jahresbericht dokumentiert.

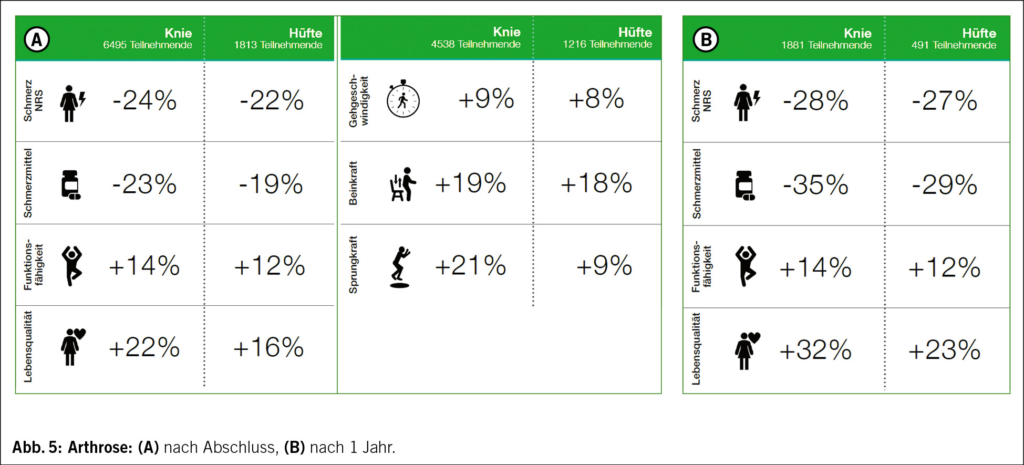

Ergebnisse GLA:D® Arthrose Teilnehmende: In der Schweiz sind seit 2019 insgesamt 10 811 Personen im GLA:D®-Register erfasst worden. 8499 Personen (79 %) nahmen wegen Knie-, 2312 (21 %) wegen Hüftproblemen am Arthrose-Programm teil. Nach Abschluss des Programms (8 bis 10 Wochen später) waren die Gehgeschwindigkeit, Beinkraft – und wo gemessen – die Sprungkraft markant besser. Auch verbesserten sich Schmerzen, Analgetikakonsum, Funktionsfähigkeit und Lebensqualität substantiell (Abb. 5).

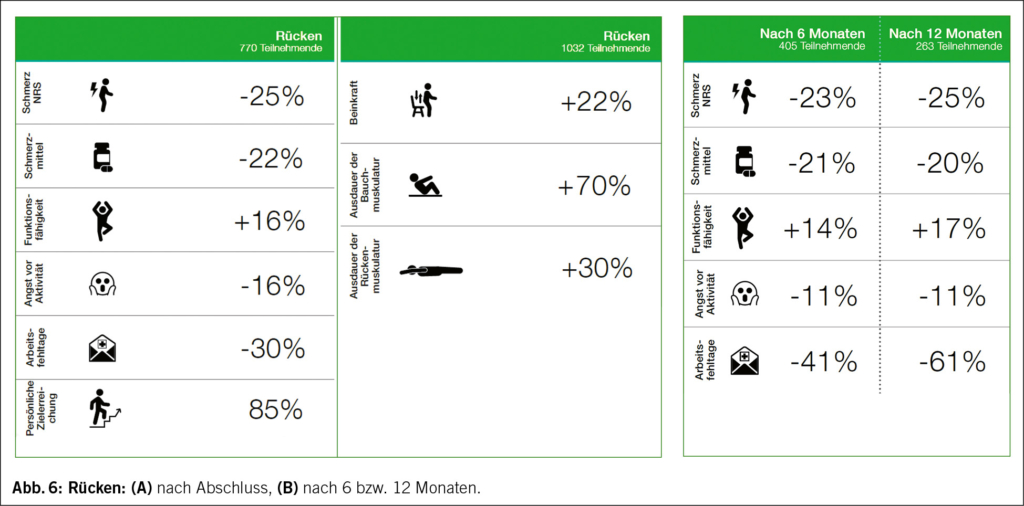

Ergebnisse GLA:D® Rücken Teilnehmende: In der Schweiz sind seit 2021 die Daten von 1425 Teilnehmenden im GLA:D®-Register erfasst worden. Nach Abschluss des Programms (etwa 12 Wochen später) waren die Beinkraft sowie die Ausdauer der Bauch- und Rückenmuskulatur markant besser. Auch verbesserten sich Schmerzen, Analgetikakonsum, Funktionsfähigkeit, die Angst vor Aktivität sowie die Anzahl der Arbeitsfehltage substantiell (Abb. 6).

Auffallend bei beiden Programmen ist, dass kein Rückgang dieser positiven Werte nach sechs bzw. zwölf Monaten zu beobachten ist. Nach der Programmteilnahme scheinen die Teilnehmenden über ausreichende Kompetenzen zu verfügen, um ihre Beschwerden nachhaltig und eigenständig zu managen. Die Schweizer Ergebnisse entsprechen denjenigen von Dänemark, auch wenn dort bereits mehr als 79 000 Betroffene das GLA:D® Arthrose Programm bzw. mehr als 7000 das GLA:D® Rücken Programm absolviert haben. Die Datenauswertung zeigt aber auch: Die Implementierung von GLA:D® Rücken verläuft langsamer als die von GLA:D® Arthrose. Gründe dafür könnten sein: zu geringe Bekanntheit bei den Betroffenen und den zuweisenden Ärzt/-innen, geringere Bereitschaft der Betroffenen, in einer Gruppe zu trainieren, viele Konkurrenzangebote für diese Patientengruppe.

Fazit und Ausblick

Seit mehr als fünf Jahren steht in der Schweiz ein zukunftsweisendes Programm zum Management von Gon- und Coxarthrose sowie persistierenden oder rezidivierenden lumbalen Rückenschmerzen zur Verfügung. Die erfolgreiche Implementierung, insbesondere des GLA:D® Arthrose Programms, belegt den Bedarf an einer leitlinienbasierten Versorgung von Betroffenen mit Gon-/Coxarthrose und persistierenden und rezidivierenden lumbalen Rückenschmerzen. Die hohe Anzahl Teilnehmende zeigt auch das Interesse der Betroffenen am GLA:D® Angebot. Es ist für sie von grossem Nutzen, in einem Gruppensetting trainieren zu können. In den GLA:D® Gruppen können sie sich mit anderen Betroffenen austauschen, sich gegenseitig motivieren und ihr Selbstmanagement verbessern.

Die IG GLA:D® Schweiz leistet seit ihrer Gründung 2019 kontinuierliche Netzwerkarbeit v. a. mit ärztlichen Fachgesellschaften. Sie hat das Ziel, dass flächendeckend eine leitlinienbasierte Versorgung bei Gon-/Coxarthrose und persistierenden und rezidivierenden lumbalen Rückenschmerzen Standard wird. Sie engagiert sich dafür, dass die GLA:D® Angebote und der Verordnungsweg bekannter werden und Betroffene für eine physiotherapeutische Intervention an diejenigen Institutionen überwiesen werden, die GLA:D® anbieten.

Copyright

Aerzteverlag medinfo AG

Projektmanagerin GLA:D® Arthrose

für die IG GLA:D® Schweiz

ZHAW Gesundheit, Institut für Physiotherapie

Katharina-Sulzer-Platz 9

8400 Winterthur

gladschweiz.gesundheit@zhaw.ch

Projektmanager und Leitung Forschung GLA:D® Rücken

für die IG GLA:D® Schweiz

ZHAW Gesundheit, Institut für Physiotherapie

Katharina-Sulzer-Platz 9

8400 Winterthur

gladschweiz.gesundheit@zhaw.ch

Leitung Forschung GLA:D® Arthrose

für die IG GLA:D® Schweiz

ZHAW Gesundheit, Institut für Physiotherapie

Katharina-Sulzer-Platz 9

8400 Winterthur

gladschweiz.gesundheit@zhaw.ch

Die Autorenschaft hat keine Interessenskonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

– Bannuru RR, Osani MC, Vaysbrot EE et al. OARSI guidelines for the non-surgical management of knee, hip, and polyarticular osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 2019; 27 (11): 1578–1589. doi:10.1016/j.joca.2019.06.011

– Baumbach L, Skou ST, Ross EM. Zukunfstweisendes Arthose-Management. Der Schmerzpatient 2019; 2 (01): 23–28. doi:10.1055/a-0752-4956

– Benyon K, Hill S, Zadurian N et al. Coping strategies and self-efficacy as predictors of outcome in osteoarthritis: a systematic review. Musculoskeletal Care. 2010; 8 (4): 224–236. doi:10.1002/msc.187

– Buchbinder R, van Tulder M, Öberg B, et al. Low back pain: a call for action. Lancet. 2018 Jun 9;391(10137):2384-2388. doi: 10.1016/S0140-6736(18)30488-4. Epub 2018 Mar 21.

– Dhawan, A., Mather, R. C., Karas, V., Ellman, M. B., Young, B. B., Bach, B. R., & Cole, B. J. (2014). An Epidemiologic Analysis of Clinical Practice Guidelines for Non-Arthroplasty Treatment of Osteoarthritis of the Knee. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery, 30(1), 65–71. https://doi.org/10.1016/j.arthro.2013.09.002

– Ettlin, L., Rausch Osthoff, A.-K., Nast, I., & Niedermann, K. (2021). Applicability of Exercise and Education Programmes for Knee Osteoarthritis Management to Switzerland. Frontiers in Health Services, 1, 760814. https://doi.org/10.3389/frhs.2021.760814

– Fernandes L, Hagen KB, Bijlsma JW et al. EULAR recommendations for the non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis. Ann Rheum Dis. 2013; 72 (7): 1125–1135. doi:10.1136/annrheumdis-2012-202745

– Fransen M, McConnell S, Harmer AR et al. Exercise for osteoarthritis of the knee: a Cochrane systematic review. Br J Sports Med. 2015; 49 (24): 1554–1557. doi: 10.1136/bjsports-2015-095424

– GLA:D International Network. Im Internet (Stand: 08.02.2022): https://gladinternational.org/

– GLA:D Schweiz. Zertfizierte Physiotherapeuten/Innen. Im Internet (Stand: 08.02.2022): https://gladschweiz.ch/informationen-fuer-patienten/zertifizierte-physiotherapeuten/

– GLA:D Schweiz. Informationen für Patientinnen und Patienten. Im Internet (Stand: 17.02.2022): https://gladschweiz.ch/glad-back-informationen-fuer-patienten-innen/

– GLA:D Schweiz Arthrose Jahresbericht 2020. Im Internet (Stand: 08.02.2022): https://gladschweiz.ch/wp-content/uploads/2021/07/V12_Glad_Jahresbericht_210719.pdf

– Gronne DT, Hansen IR, Konsted A et al. Annual Report 2020 GLA:D Denmark. Im Internet (Stand: 08.02.2022): https://www.glaid.dk/pdf/GLAD_Denmark_annual_report_2020_f.pdf

– Günsche, J. L., Pilz, V., Hanstein, T., & Skripitz, R. (2020b). The variation of arthroplasty procedures in the OECD Countries: Analysis of possible influencing factors by linear regression. Orthopedic Reviews, 12(3). https://doi.org/10.4081/or.2020.8526

– Kolasinski SL, Neogi T, Hochberg MC et al. 2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation Guideline for the Management of Osteoarthritis of the Hand, Hip, and Knee. Arthritis Care Res (Hoboken). 2020; 72 (2): 149–162. doi:10.1002/acr.24131

– Kongsted A, Ris I, Kjaer P et al. GLA:D® Back: implementation of group-based patient education integrated with exercises to support self-management of back pain – protocol for a hybrid effectiveness-implementation study. BMC Musculoskelet Disord. 2019; 20 (1): 85. doi:10.1186/s12891-019-2443-1

– Krismer M, van Tulder M, Low Back Pain Group of the Bone and Joint Health Strategies for Europe Project. Strategies for prevention and management of musculoskeletal conditions. Low back pain (non-specific). Best Pract Res Clin Rheumatol. 2007; 21 (1): 77–91. doi:10.1016/j.berh.2006.08.004

– Moseng T, Vliet Vlieland TPM, Battista S, et al. Ann Rheum Dis 2024 May 15;83(6):730-740 . doi:10.1136/ard-2023-225041

– National Institute for Health and Care Excellence. NICE guideline [NG59]. Low back pain and sciatica in over 16s: assessment and management. Published: 30 November 2016. Last updated: 11 December 2020. Im Internet (Stand: 10.02.2022): https://www.nice.org.uk/guidance/NG59/chapter/Recommendations

– Oliveira CB, Maher CG, Pinto RZ et al. Clinical practice guidelines for the management of non-specific low back pain in primary care: an updated overview. Eur Spine J. 2018; 27 (11): 2791–2803. doi:10.1007/s00586-018-5673-2

– Qaseem A, Wilt TJ, McLean RM et al. Noninvasive Treatments for Acute, Subacute, and Chronic Low Back Pain: A Clinical Practice Guideline From the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2017; 166 (7): 514–530. doi:10.7326/M16-2367

– Roos EM, Roos HP, Lohmander LS et al. Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)–development of a self-administered outcome measure. J Orthop Sports Phys Ther. 1998; 28 (2): 88–96. doi:10.2519/jospt.1998.28.2.88

– Roos EM, Juhl CB. Osteoarthritis 2012 year in review: rehabilitation and outcomes. Osteoarthritis Cartilage. 2012; 20 (12): 1477–1483. doi:10.1016/j.joca.2012.08.028

– Roos EM, Grønne DT, Skou ST et al. Immediate outcomes following the GLA:D® program in Denmark, Canada and Australia. A longitudinal analysis including 28,370 patients with symptomatic knee or hip osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 2021; 29 (4): 502–506. doi:10.1016/j.joca.2020.12.024

– Skou ST, Odgaard A, Rasmussen JO et al. Group education and exercise is feasiblein knee and hip osteoarthritis. Dan Med J. 2012; 59 (12): A4554

– Skou ST, Roos EM. Good Life with osteoArthritis in Denmark (GLA:D™): evidence-based education and supervised neuromuscular exercise delivered by certified physiotherapists nationwide. BMC Musculoskelet Disord. 2017; 18 (1): 72. doi:10.1186/s12891-017-1439-y

– Skou ST, Roos EM, Laursen M et al. Cost-effectiveness of 12 weeks of supervised treatment compared to written advice in patients with knee osteoarthritis: a secondary analysis of the 2-year outcome from a randomized trial. Osteoarthritis Cartilage. 2020; 28 (7): 907–916. doi:10.1016/j.joca.2020.03.009

– Snijders, G., Den Broeder, A., Van Riel, P., Straten, V., De Man, F., Van Den Hoogen, F., Van Den Ende, C., & the NOAC study group. (2011). Evidence-based tailored conservative treatment of knee and hip osteoarthritis: Between knowing and doing. Scandinavian Journal of Rheumatology, 40(3), 225–231. https://doi.org/10.3109/03009742.2010.530611

– Steinmetz JD, Culbreth GT, Haile LM, Rafferty Q, Lo J, Fukutaki KG, et al. Global, regional, and national burden of osteoarthritis, 1990–2020 and projections to 2050: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. Lancet Rheumatol. 2023 Sep;5(9):e508–22

– Stochkendahl MJ, Kjaer P, Hartvigsen J et al. National Clinical Guidelines for non-surgical treatment of patients with recent onset low back pain or lumbar radiculopathy. Eur Spine J. 2018; 27 (1): 60–75. doi:10.1007/s00586-017-5099-2

– Youm, J., Chan, V., Belkora, J., & Bozic, K. J. (2015). Impact of Socioeconomic Factors on Informed Decision Making and Treatment Choice in Patients With Hip and Knee OA. The Journal of Arthroplasty, 30(2), 171–175. https://doi.org/10.1016/j.arth.2014.09.006

– Wong JJ, Côté P, Sutton DA et al. Clinical practice guidelines for the noninvasive management of low back pain: A systematic review by the Ontario Protocol for Traffic Injury Management (OPTIMa) Collaboration. Eur J Pain. 2017; 21 (2): 201–216. doi:10.1002/ejp.931

der informierte @rzt

- Vol. 15

- Ausgabe 8

- August 2025