- Management der Insomnie

Schlafstörungen sind weit verbreitet, multidimensional beeinflusst und medizinisch oft unterschätzt. Im Rahmen seines Vortrags präsentierte Prof. Mauro Manconi aus Lugano die aktuellen Klassifikationen, diagnostischen Kriterien und therapeutischen Ansätze zur Insomnie. Dabei wurden sowohl internationale Leitlinien als auch epidemiologische Entwicklungen in der Schweiz beleuchtet. Neben psychiatrischen und somatischen Begleiterkrankungen standen die multisystemischen Auswirkungen von chronischem Schlafmangel sowie praxisrelevante diagnostische und therapeutische Verfahren im Mittelpunkt.

Prof. Mauro Manconi aus Lugano präsentierte zu Beginn seines Referats die amerikanische Klassifikation der Schlafstörungen nach der ICSD-3-TR (2024) vor. Diese unterteilt Schlafstörungen in folgende Hauptkategorien: Insomnie, schlafbezogene Atemstörungen, Hypersomnie, zirkadiane Schlaf-Wach-Rhythmusstörungen, Parasomnien, schlafbezogene Bewegungsstörungen, isolierte Symptome sowie andere Schlafstörungen.

Die europäischen Leitlinien wurden 2023 aktualisiert und betreffen vor allem die Diagnose und Behandlung der Insomnie.

Bei Schlafstörungen werden diagnostisch folgende Klassifikationssysteme verwendet:

• ICD-11 = Schlafstörungen sind in einem eigenen Kapitel enthalten (Kapitel 7)

• DSM-5-TR = In diesem psychiatrisch orientierten Manual werden Insomnien als eigenständige Störung und nicht nur als Symptom anderer psychischer Erkrankungen beschrieben.

• ICSD-3-TR = das spezifischste und differenzierteste System für Schlafstörungen

Schlaflosigkeit entsteht, wenn trotz ausreichender Schlafgelegenheiten Ein- oder Durchschlafprobleme sowie Beeinträchtigungen der Tagesfunktion bestehen.

Diagnostische Kriterien für chronische Insomnie (ICSD-3-TR)

A. Der Patient bzw. seine Bezugspersonen beobachten eines oder mehrere der folgenden Symptome:

1. Schwierigkeiten beim Einschlafen

2. Schwierigkeiten beim Durchschlafen

3. Früheres Erwachen als erwünscht

4. Widerstand gegen das Zubettgehen zu angemessenen Zeiten

5. Schwierigkeiten beim Einschlafen ohne Hilfe der Eltern oder einer Betreuungsperson.

B. Zusätzlich berichten Betroffene oder deren Angehörige über eine oder mehrere der folgenden Auswirkungen:

1. Müdigkeit, Unwohlsein

2. Aufmerksamkeit, Konzentration oder Gedächtnisbeeinträchtigung

3. Beeinträchtigte soziale, familiäre, berufliche oder akademische Leistung

4. Stimmungsstörung / Reizbarkeit

5. Tagesschläfrigkeit

6. Verhaltensprobleme (z. B. Hyperaktivität, Impulsivität, Aggression)

7. Reduzierte Motivation / Energie / Initiative

8. Neigung zu Fehlern / Unfällen

9. Bedenken oder Unzufriedenheit mit dem Schlaf

C. Die Beschwerden sind nicht allein durch mangelnde Schlafmöglichkeiten oder ungeeignete Schlafbedingungen erklärbar.

D. Die Symptome treten mindestens dreimal pro Woche auf.

E. Sie bestehen seit mindestens drei Monaten.

F. Andere Schlafstörungen erklären die Symptome nicht besser.

Epidemiologische Daten (Schweiz, 1997–2022)

Laut der 14. Schweizer Gesundheitsbefragung ist der Anteil der Personen mit Schlafstörungen in den letzten 25 Jahren um 5 % gestiegen. Besonders betroffen sind:

• Frauen (37 %) häufiger als Männer (29 %)

• Junge Menschen im Alter von 15–39 Jahren

Weitere Eckdaten:

• 34 % der Gesamtbevölkerung sind betroffen (davon 26 % moderat, 7 % pathologisch)

• Höchste Prävalenz schwerer Insomnie bei 45- bis 64-Jährigen (9 %)

• 60 % der Betroffenen sprechen mit ihrem Hausarzt nicht über ihre Beschwerden

• 80 % der schwer Erkrankten leiden seit über einem Jahr, 40 % sogar seit über fünf Jahren

• Geringer Bildungsstand gilt als Risikofaktor

Psychiatrische und somatische Assoziation

Insomnie tritt häufig in Verbindung mit anderen Erkrankungen auf. Psychisch bestehen insbesondere Assoziationen mit Depressionen, die bei 35 % der von Schlaflosigkeit Betroffenen vorkommen, im Vergleich zu nur 4 % in der Allgemeinbevölkerung. Auch generalisierte Angststörungen sind deutlich häufiger vertreten (25 % vs. 3 %). Ein erhöhtes Suizidrisiko wurde insbesondere bei jungen Menschen mit Insomnie beobachtet. Zudem zeigen sich klare Zusammenhänge mit Burnout-Erkrankungen: 41 % der Personen mit schwerer Insomnie, 29 % mit moderater Ausprägung und 17 % ohne Schlafprobleme weisen ein erhöhtes Risiko für ein Burnout-Syndrom auf.

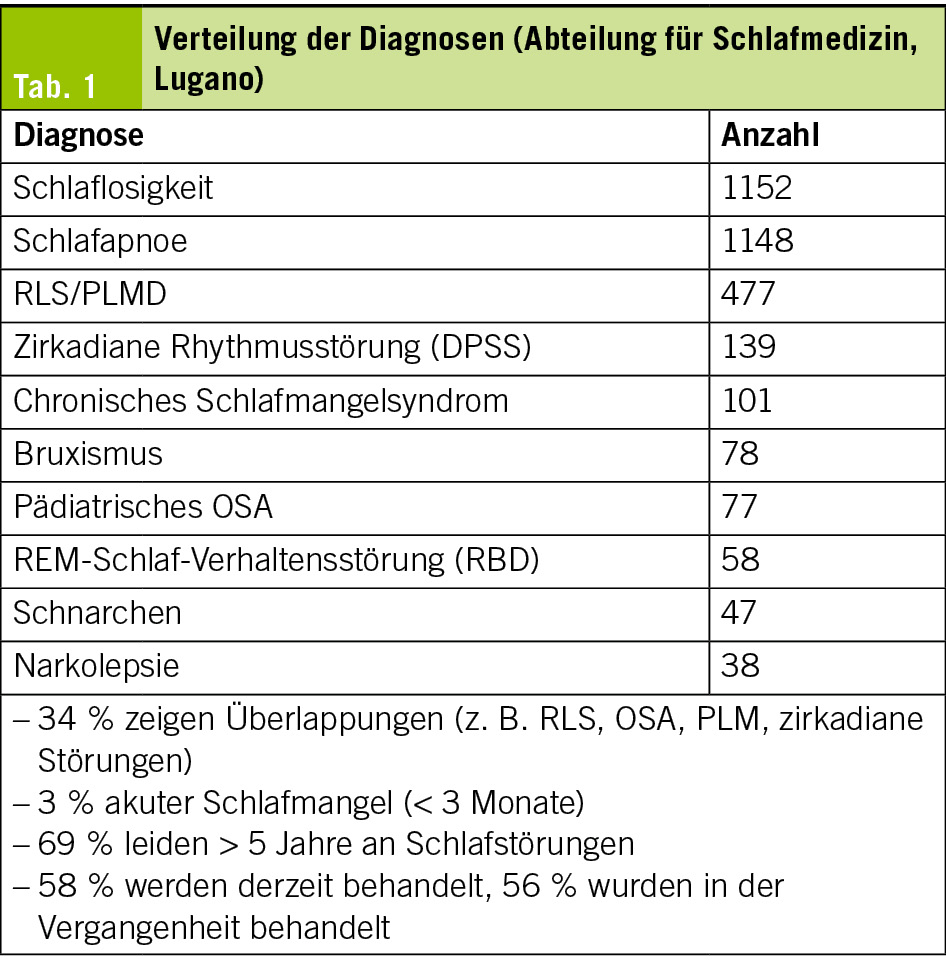

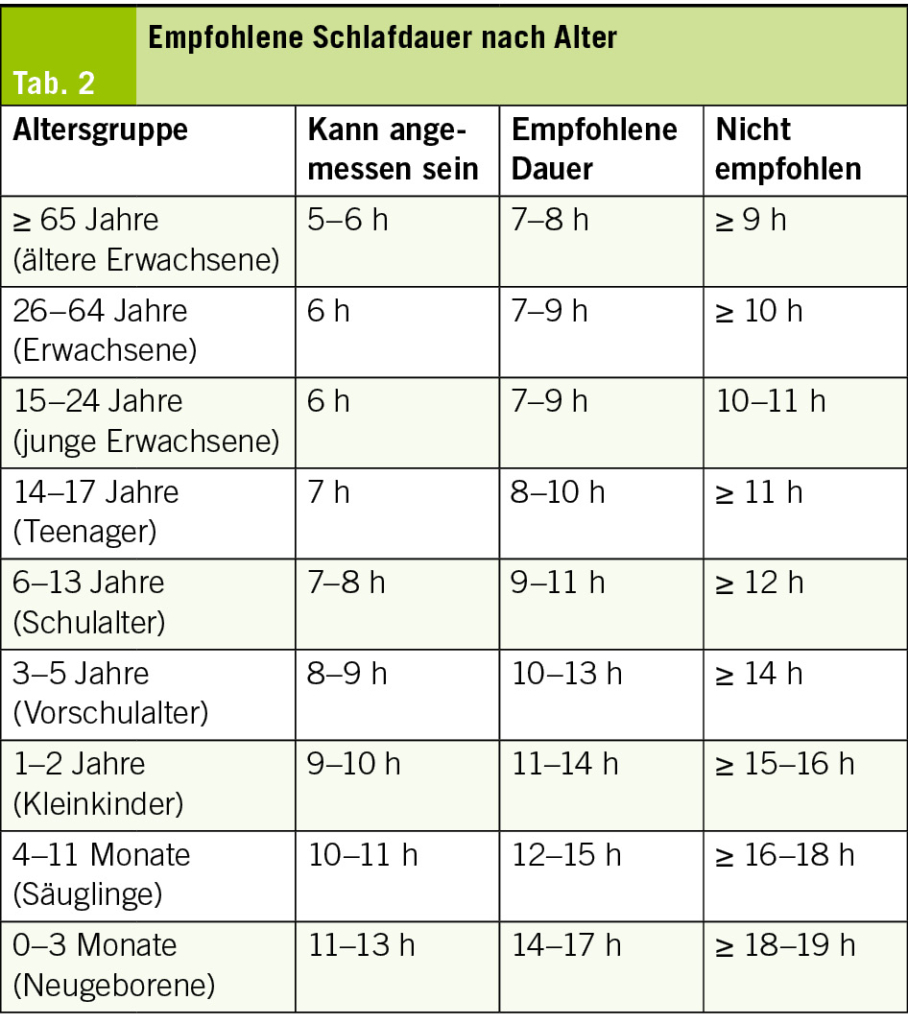

Auch im somatischen und neurologischen Bereich bestehen zahlreiche Zusammenhänge. So leiden Menschen mit Insomnie häufiger unter chronischen Schmerzen, etwa bei Arthritis (53 % vs. 32 %), Osteoarthritis (46 % vs. 31 %) oder Rückenschmerzen (40 % vs. 27 %). Zudem besteht eine erhöhte Prävalenz von Bewegungsstörungen wie dem Restless-Legs-Syndrom (RLS) und periodischen Beinbewegungen im Schlaf (PLMD). Darüber hinaus zeigen Studien ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung neurodegenerativer Erkrankungen bei Menschen mit chronischer Schlaflosigkeit. (Tab. 1 und Tab. 2)

Multisystemische Auswirkungen von chronischem Schlafmangel

• Zirkadiane Rhythmusstörungen: Störungen in Körpertemperatur, Atemfrequenz, Hormonproduktion, Menstruationszyklus, Harnexkretion, Zellteilung

• Neurologisch: Schlafverlust, REM-Schlafreduktion, Stadium 2 Schlafreduktion, Müdigkeit, Reduktion des Gehirnvolumens

• Gastrointestinal: Dyspepsie, Sodbrennen, Bauchschmerzen, Flatulenz

• Onkologisch: Erhöhtes Risiko für Brust- und Darmkrebs

• Reproduktiv: Spontanabort, niedriges Geburtsgewicht, Frühgeburtlichkeit

• Kardiovaskulär: 40 % Zunahme bei Angina pectoris, Hypertonie, Myokardinfarkt

• Psychisch: Stress, Neurotizismus, Depression, Angst, Burnout

• Neurodegeneration: gestörte Funktion des glymphatischen Systems

Das glymphatische System ist ein hypothetisches System zur Entsorgung zellulärer Abfallstoffe im Zentralnervensystem. Der Prozess existiert in Wirbeltieren und ist fast ausschließlich während des Schlafes aktiv. Störungen des glymphatischen Systems werden mit neurodegenerativen Erkrankungen in Verbindung gebracht.

Diagnostischer Ablauf

Die Diagnostik bei Insomnie umfasst sowohl psychologische als auch medizinisch-apparative Verfahren und sollte individuell angepasst werden. Die wichtigsten Bestandteile sind:

Anamnese und klinische Untersuchung

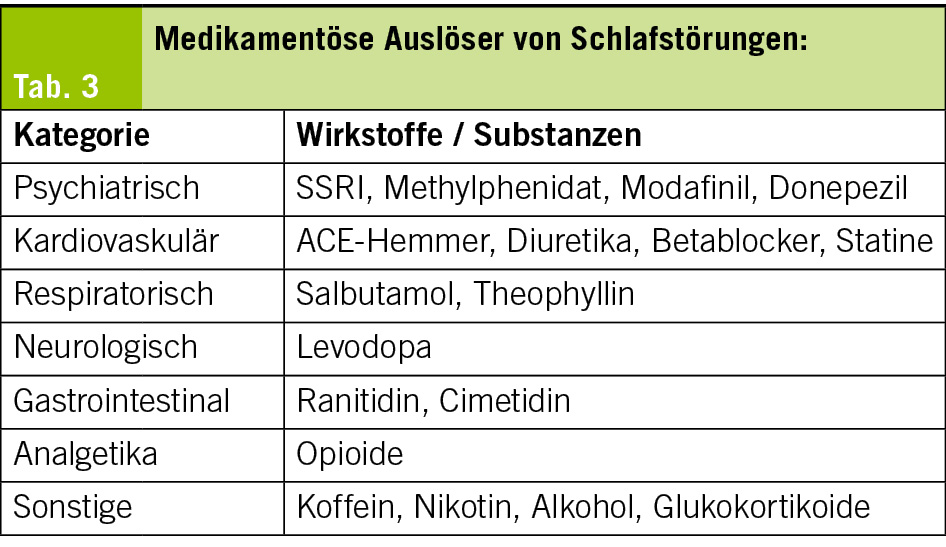

• Erhebung von Vorerkrankungen (somatisch, neurologisch, psychisch), Medikamenteneinnahme und Substanzgebrauch (z. B. Alkohol, Koffein, Nikotin) (Tab. 3)

• Einschluss von Bettpartnern oder Betreuungspersonen bei Bedarf

• Erfassung psychosozialer Faktoren (z. B. Persönlichkeitsmerkmale, Belastungen, Partnerschaft, Arbeit)

Psychodiagnostik

• Insomnia Severity Index (ISI) zur quantitativen Einschätzung der Schwere

• Erfassung von Komorbiditäten wie Depression, Angst oder Burnout

Objektive Messverfahren (bei klinischer Indikation)

• Aktigraphie: Bewegungssensor über mehrere Tage zur Analyse des Schlaf-Wach-Rhythmus, bei Verdacht auf circadiane Störung oder periodische Beinbewegungen

• Polysomnographie (PSG): umfassende Schlaflaboruntersuchung bei

– komorbiden Schlafstörungen (z. B. Schlafapnoe, PLMD)

– therapieresistenter Insomnie

– Diskrepanz zwischen subjektivem Erleben und objektivem Schlafprofil (Missperzeption)

Zusätzliche medizinische Untersuchungen (bei Bedarf)

• Labor: Blutbild, Schilddrüsen-, Leber-, Nierenwerte, CRP, Hämoglobin, Ferritin, Vitamin B12

• Apparativ: EKG, EEG, ggf. CT/MRT

• Chronobiologische Marker: Melatoninprofil, Körpertemperatur

Diagnostik beim Hausarzt

• Dauer/Frequenz: > 1.3 Monate, < 2 × /Woche

• Phänotyp: Einschlaf-, Durchschlaf- oder kombinierte Störung

• Aktuelle oder frühere Behandlungen

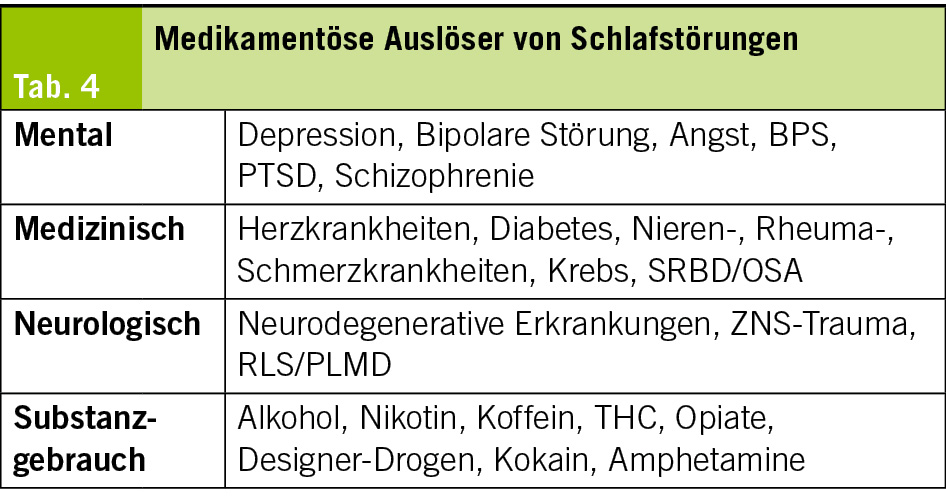

• Komorbiditäten (z. B. RLS, OSA) (Tab. 4)

• IS-Index (Schweregrad)

• Weiterführende Diagnostik: Aktigraphie, ggf. PSG, Labor (Blutbild, CRP, Ferritin, B12 etc.), EEG, CT/MRT, zirkadiane Marker

Einfluss elektronischer Geräte

Der Gebrauch elektronischer Geräte vor dem Schlafengehen ist weit verbreitet und kann den natürlichen Schlafrhythmus erheblich stören. So verwenden rund 72 % der Personen ihr Telefon kurz vor dem Zubettgehen, 60 % nutzen noch den PC oder Laptop, und 65 % hören Musik. Etwa 23 % spielen vor dem Einschlafen Videospiele, und 18 % berichten, dass sie mindestens einmal pro Woche durch einen Anruf geweckt werden. Zudem geben 8 % an, abends im Bett noch zu chatten. In manchen Fällen kann auch eine Internet- oder Spielsucht eine zugrunde liegende Rolle spielen.

Kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie (CBT-I)

Ein bewährter therapeutischer Ansatz bei chronischer Insomnie ist die kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie (CBT-I). Dabei handelt es sich um eine strukturierte Multikomponententherapie, die typischerweise über vier bis acht Sitzungen erfolgt – entweder einzeln oder in Gruppen und durch entsprechend geschulte Gesundheitsfachpersonen durchgeführt wird. Die Therapie umfasst mehrere Bausteine: eine Psychoedukation, bei der Wissen über Schlaf und gesunde Schlafgewohnheiten vermittelt wird, Entspannungstechniken zur Reduktion von Anspannung, eine gezielte Schlafrestriktion, um den Schlafdruck zu erhöhen, sowie die Stimuluskontrolltherapie, die das Bett wieder positiv mit Schlaf assoziieren soll. Ergänzt wird das Programm durch kognitive Umstrukturierung, um belastende Denkmuster zu verändern, sowie durch das Führen eines Schlaftagebuchs, um Fortschritte zu dokumentieren und Muster zu erkennen.

Stimuluskontrolltherapie (SCT)

Schritt 1: Nutzen Sie Ihr Schlafzimmer ausschliesslich zum Schlafen und für sexuelle Aktivitäten. Ihr Ziel ist es, Ihr Bett mit Schlaf in Verbindung zu bringen.

Schritt 2: Beschränken Sie die Zeit, die Sie wach im Bett verbringen, auf eine halbe Stunde vor dem Lichterlöschen und nach dem endgültigen Aufwachen am Morgen.

Schritt 3: Achten Sie darauf, dass Sie sich schläfrig fühlen, wenn Sie das Licht ausschalten.

Schritt 4: Wenn Sie innerhalb von 20 bis 30 Minuten nicht einschlafen können oder nachts aufwachen und nicht innerhalb dieser Zeit wieder einschlafen können, stehen Sie auf und verlassen Sie das Bett.

Schritt 5: Stellen Sie einen Wecker, der nicht um mehr als eine halbe Stunde variiert.

Schritt 6: Legen Sie Ihre maximale Schlafzeit fest.

Schritt 7: Legen Sie Ihre früheste Schlafenszeit fest.

Schlaftagebuch führen.

Wirkung der CBT-I

1) Die kognitive Verhaltenstherapie (CBT-I) gegen Schlaflosigkeit ist bei Patienten mit psychischen Erkrankungen und komorbider Schlaflosigkeit effektiv.

2) CBT-I senkt die Schwere der komorbiden Schlaflosigkeit (grosse Wirkung) und die Schwere der komorbiden Erkrankungen (mittlerer Effekt).

3) Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen und Alkoholabhängigkeit sind die komorbiden Störungen mit der grössten Evidenz für CBT-I.

Orexin und Orexin Antagonisten

Abschliessend stellte der Referent ein relativ neues Wirkprinzip in der Schlafmedizin vor. die Inhibition von Orexin. Orexin A und B sind Neuropeptid-Hormone, die den Schlafrhythmus und das Essverhalten beeinflussen. Die Orexine entfalten ihre Wirkung an den Zielzellen durch Bindung an zwei unterschiedliche, an G-Proteine gekoppelte Rezeptoren: OX1R und OX2R. Dabei bindet Orexin A etwa gleich stark an beide Rezeptoren, wohingegen Orexin B vor allem an OX2R bindet. Eine neue Gruppe von Medikamenten gegen Schlafstörungen, die meist als duale Orexin-Rezeptor-Antagonisten (DORA) bezeichnet werden, entfaltet ihre Wirkung durch die Hemmung der Orexin-Wirkung im Gehirn. Ein Vertreter dieser Medikamente ist Daridorexant.

Daridorexant hat wachheitshemmende Eigenschaften, die auf der dualen Hemmung der Orexin-Rezeptoren OX1R und OX2R beruhen. Es wird schnell absorbiert (Peak-Plasmakonzentration 1–2 Stunden nach der Verabreichung) und extensiv metabolisiert, wobei keiner der Hauptmetaboliten zur pharmakologischen Wirkung beiträgt. Auch nach wiederholter Anwendung kommt es zu keiner Akkumulation.

riesen@medinfo-verlag.ch