- Osteoporose 2025 – Diagnose und Behandlung

Osteoporose ist in der Schweiz weiterhin eine häufige Ursache für Fragilitätsfrakturen. Beim 27. Fortbildungskolloquium des Collège de Médecine de Premier Recours (CMPR) in Zusammenarbeit mit der Clinical Skills Academy (CSA) in Lausanne betonte Prof. Serge Ferrari, dass die Risikobeurteilung über die Knochendichte hinausgehen muss: Entscheidend ist die Kombination aus DXA, FRAX und klinischen Faktoren.

Osteoporose ist nach wie vor eine schwerwiegende chronische Erkrankung, die zu Fragilitätsfrakturen mit erheblichen medizinischen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen führt, sagte Prof. Serge Ferrari, Chefarzt der Abteilung für Knochenerkrankungen, Universitätsspitäler Genf (HUG).

Epidemiologie

• 2019 gab es in der Schweiz 82 000 neue Fragilitätsfrakturen.

• Das entspricht:

– 226 Frakturen pro Tag

– 9,4 Frakturen pro Stunde

• Dies führt zu hohen Kosten:

– Invalidität aufgrund langfristiger Folgen: 746 Millionen Euro

– Direkte Kosten im Zusammenhang mit Frakturen: 2,62 Milliarden Euro

• Prognose: Anstieg der Frakturen um 37,5 % bis 2034.

Diagnose: über die Knochendichte hinaus

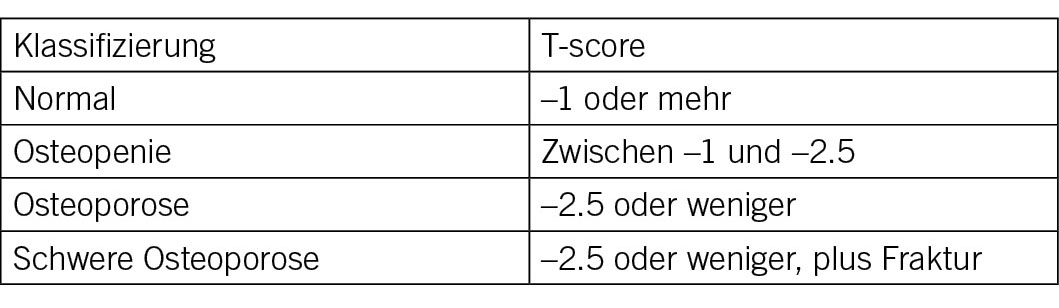

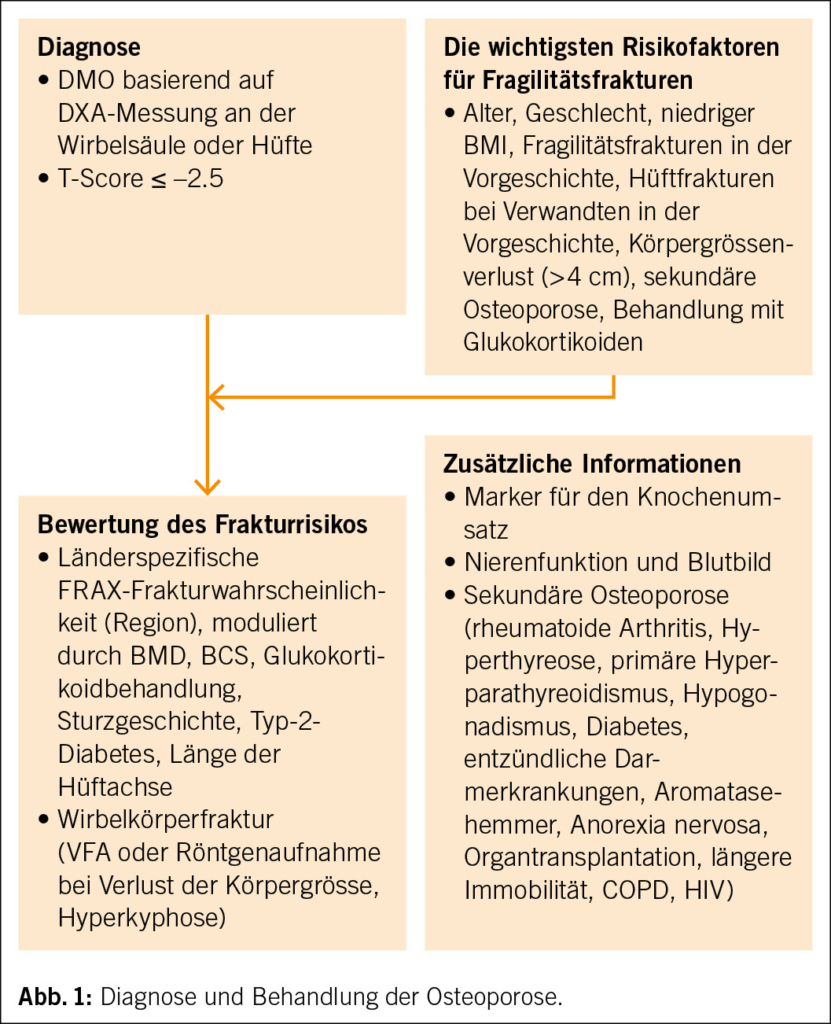

Die DXA-Knochendichtemessung an der Lendenwirbelsäule und der Hüfte bleibt die Referenzuntersuchung. Ein T-Score ≤ –2,5 definiert eine manifeste Osteoporose. Prof. Ferrari betont jedoch, dass die Knochenmineraldichte (BMD) allein nicht ausreicht, um das Frakturrisiko zu bewerten.

Knochendichtetest

Das auf die Schweiz zugeschnittene FRAX-Tool (Fracture Risk Assessment Tool) ermöglicht die Abschätzung der Zehn-Jahres-Frakturwahrscheinlichkeit unter Einbeziehung von Faktoren wie einer längeren Kortikosteroidtherapie, Stürzen in der Vorgeschichte, Typ-2-Diabetes oder der Länge des Oberschenkelhalses. Neben diesen Parametern sind weitere Risikofaktoren ausschlaggebend: fortgeschrittenes Alter, weibliches Geschlecht, niedriger Body-Mass-Index, familiäre Vorbelastung mit Hüftfrakturen, Alkohol- und Tabakkonsum sowie bestimmte chronische Erkrankungen (rheumatoide Arthritis, Hyperthyreose, entzündliche Darmerkrankungen). Dieser kombinierte Ansatz ermöglicht eine genauere Risikostratifizierung und bestimmt die therapeutische Indikation.

Klinischer Fall

Es wurde der Fall einer 55-jährigen Patientin vorgestellt, die als Assistentin einer Geschäftsleitung arbeitet. In der Familienanamnese fällt auf, dass die Mutter der Patientin im Alter von 66 Jahren nach einem leichten Trauma eine Femurhalsfraktur erlitt. Die Patientin befindet sich seit vier Jahren in der Menopause und hat keine Hormonersatztherapie (HET) erhalten.

Der BMI der Patientin beträgt 48 kg/m² bei einer Körpergrösse von 1,56 m, was als Untergewicht klassifiziert wird.

Der Konsum von Tabakwaren belief sich auf circa zehn Zigaretten pro Tag.

Es liegen keine weiteren Erkrankungen oder Vorbehandlungen der Patientin vor.

Densitometrie (DXA)

• T-score Lendenwirbelsäule: –2.1

• T-score Hüfte insgesamt: –2.0

• T-score Oberschenkelhals: –2.8

Laborbefund

• Kreatinin: 79 µmol/L

• Korrektur des Kalziumwerts: 2,31 mmol/L

• 25-OH-Vitamin D: 57 nmol/L

• PTH: 4.0 pmol/L

• Alkalische Phosphatase: 50 IU/L

• TSH: normal

• CTX: 0.570 µg/ml (Normalwerte: Prämenopause 160–430 ng/ml; Postmenopause 350–700 ng/ml)

Beurteilung

• Diagnose: manifeste Osteoporose (T-Score ≤ –2.5)

• Frakturrisiko: hoch

Wie behandeln?

Die Schweizerische Gesellschaft gegen Osteoporose empfiehlt, dass bei älteren Menschen, die kürzlich eine Fraktur erlitten haben, so schnell wie möglich mit einer Behandlung gegen Osteoporose begonnen wird. Die klinische Beurteilung entscheidet darüber, wie die Behandlungsrichtlinien im Einzelfall anzuwenden sind. Mittels der Gabe von Antiresorptiva kann ein langfristiger Anstieg der Knochendichte erzielt werden. Denosumab hat sich als wirksamerer Wirkstoff im Vergleich zu Zoledronsäure erwiesen, während Zoledronsäure wiederum eine höhere Wirksamkeit aufweist als Alendronat.

Die Dauer der Behandlung wird anhand der Ausgangs-Knochendichte sowie des Vorliegens (Fehlens) von Frakturen und einer Knochendichte-Bewertung (alle zwei Jahre) festgelegt.

Für Raloxifen (RLX) gilt eine Behandlungsdauer von bis zu zehn Jahren, CAVE: beim Absetzen kommt es zu einem beschleunigten BMD-Verlust.

Für Bisphosphonate (BPs) gilt eine Behandlungsdauer von bis zu fünf Jahren, wobei ein teilweiser Erhalt der BMD bei Absetzen zu verzeichnen ist.

Für Denosumab gilt eine Behandlungsdauer von bis zu zehn Jahren und mehr, je nach Fall. Es konnte festgestellt werden, dass es bei der Absetzung von CAVE zu einem beschleunigten BMD-Verlust kommt.

Eine Langzeitbehandlung mit Denosumab kann für Patienten mit hohem Frakturrisiko, die bereits mit Denosumab behandelt werden, aufgrund des günstigen Wirksamkeits- und Sicherheitsprofils in Betracht gezogen werden. Nach Absetzen von Denosumab sollte sechs Monate nach der letzten Injektion eine alternative antiresorptive Behandlung (Zoledronat) initiiert werden. Die Evaluation der Marker für den Knochenumsatz kann dabei eine signifikante Rolle bei der Bestimmung der optimalen Dosierung spielen. Zehn Jahre nach Beginn einer Studie von Bolland MJ et al. (NEJM 2025) hat sich Zoledronat, das zu Beginn der Studie und nach 5 Jahren verabreicht wurde, als wirksam bei der Vorbeugung morphometrischer Wirbelfrakturen bei Frauen mit vorzeitiger Menopause erwiesen.

Prävention: Fundament jeder Osteoporosebehandlung

Neben der medikamentösen Therapie bleibt die Prävention zentral. Sie umfasst folgende Massnahmen:

• Kalziumzufuhr: 1000–1200 mg/Tag über Ernährung (Milchprodukte, grünes Gemüse, Mineralwasser)

• Vitamin D: Supplementation von 800–1000 IE/Tag, um 25(OH)-Vitamin D > 75 nmol/l zu erreichen

• Bewegung: Regelmässige, gewichtsbelastende Aktivität (Gehen, Treppensteigen, Tanzen) zur Stimulation des Knochenstoffwechsels

• Sturzprophylaxe: Krafttraining, Balanceübungen, Sehhilfen, sichere Wohnumgebung

• Rauchstopp und moderater Alkoholkonsum: beide sind unabhängige Risikofaktoren für Frakturen

Schlussfolgerung

Die Osteoporose ist eine chronische, systemische Skeletterkrankung mit erheblichen individuellen und sozioökonomischen Folgen. Eine frühzeitige Diagnostik mittels DXA, die Berücksichtigung klinischer Risikofaktoren und eine konsequente Therapie gemäss aktuellen Leitlinien sind entscheidend, um Frakturen zu verhindern und die Lebensqualität der Betroffenen zu erhalten.

riesen@medinfo-verlag.ch