- Cardio Flash

Erreichen der LDL Zielwerte mit hochdosiert Statin oder Komination Statin/Eztimib

Muss eine lipid-senkende Therapie mit einem hoch dosierten Statin begonnen werden, oder kann auch ein niedrig dosiertes Statin mit Ezetimib eingesetzt werden? Zwei grosse randomisierte Studien sind dieser Frage nachgegangen. Die RACING-Studie untersuchte, ob 10 mg Rosuvastatin plus 10 mg Ezetimib gleich wirksam ist wie 20 mg Rosuvastatin (1). Die LODESTAR-Studie untersuchte, ob ein Auftitration mittels wiederholter Verdoppelung der Statindosis oder die zusätzliche Gabe von Ezetimib wirkungsvoller ist (2). Eine Meta-Analyse mit den Patientendaten der beiden Studien hat eine überraschend klare Antwort ergeben (3). Mit der Kombinationstherapie (Statin in niedriger oder mittlerer Dosis plus Ezetimib) wurde eine leicht bessere Senkung des LDL-Werts erzielt und damit, nicht-überraschend, war die Anzahl klinischer Endpunkte (Mortalität, Myokardinfarkt, Schlaganfall oder koronare Revaskularisation) nach drei Jahren ähnlich. Bei gleicher Wirksamkeit zeigte die Kombinationstherapie jedoch eine bessere Sicherheit. Unter der Kombinationstherapie entwickelten signifikant weniger Patienten einen Diabetes oder benötigten neu eine antidiabetische Therapie. Zudem stoppten wegen anderer Nebenwirkungen auch deutlich weniger Patienten die Kombinationstherapie.

Diese Studien etablieren die Kombination aus Statin plus Ezetimib als zumindest gleichwertige Therapie gegenüber der hoch dosierten Statintherapie. Aus pragmatischer Sicht (gleich gute Wirksamkeit, weniger Nebenwirkungen, bessere Adhärenz) ist das Verschreiben eines niedrig dosierten Statins plus Ezetimib zu Beginn der lipidsenkenden Therapie eine vernünftige Alternative zum hochdosierten Statin.

Prof. Dr. med. Franz Eberli

Literatur

1. Kim BK et al. Lancet 2022;400(10349):380-390

2. Hong Sj et al. JAMA 2023;329(13):1078-1087

3. Lee YJ et al. JAMA Cardiol 2025;10(2):137-144

Nüchtern vor PCI – nicht nötig!

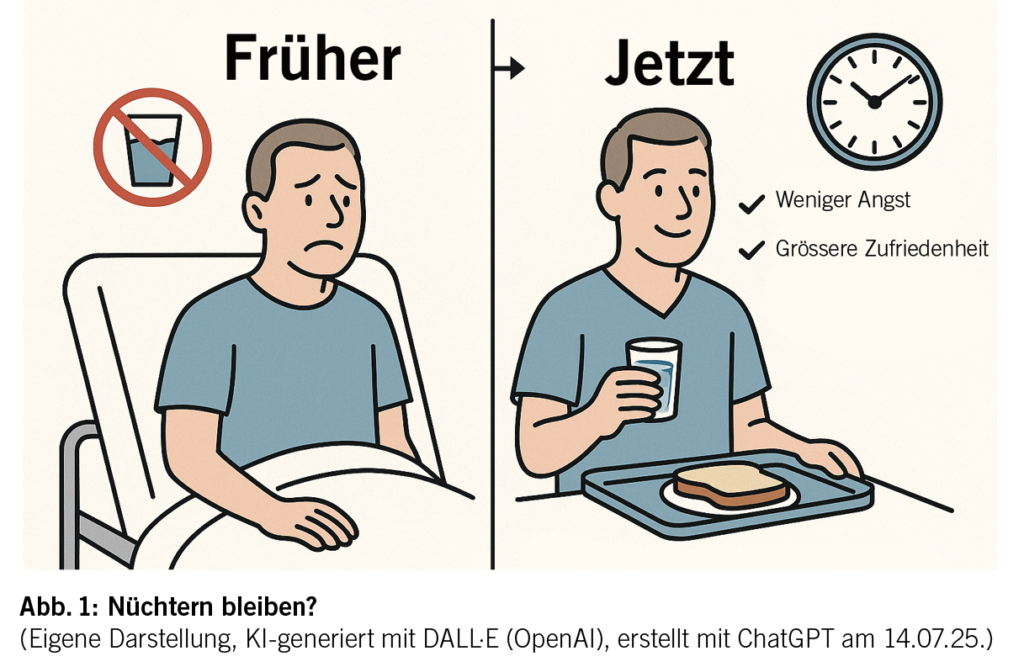

Lange Jahre wurden alle Patienten vor einer Koronarografie oder einer perkutanen koronaren Intervention nüchtern gehalten. Die Notwendigkeit dieser Massnahme ist nicht evidenzbasiert. Deshalb haben einige Spitäler schon vor Jahren diese Regel aufgehoben. Eine Meta-Analyse (1) von sieben Studien mit insgesamt 2752 Patienten bringt nun eine klare Antwort: Das Nüchternhalten resultierte nicht in weniger Aspirationspneumonien, jedoch tendenziell zu mehr Hypoglykämien und akuten kontrastmittelinduzierten Niereninsuffizienzen. Patienten, die essen und trinken durften, waren zufriedener, weil sie frei von Hunger und Durst blieben. Sie hatten weniger Angst und benötigten weniger Anxiolytika. Da weniger Interventionen verschoben werden mussten, zahlte sich das freie Essen und Trinken auch ökonomisch aus – elektive Koronarinterventionen können sicher nach Mahlzeiten und mit Trinken ad libitum durchgeführt werden. Im Sinne einer patientenzentrierten Behandlung kann die Praxis des Nüchternhaltens vor Koronarinterventionen und anderen kleinen Eingriffen, wie PFO Verschluss, Ablation eines Vorhofflatterns und perkutane Schrittmacherimplantation aufgegeben werden.

Prof. Dr. med. Franz Eberli

Literatur

1. S. Ibrahim et al. Circ Cardovasc Interv 2025;18:e015089. Doi 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.124.015089

Therapie des Eisenmangels bei Herzinsuffizienz: FAIR-HF2 setzt ein neues Fragezeichen

Eisenmangel ist eine häufige Komorbidität bei Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz. Eisenmangel geht nicht nur mit einer reduzierten körperlichen Leistungsfähigkeit und eingeschränkten Lebensqualität einher, sondern ist auch mit einer ungünstigeren Prognose assoziiert. Unabhängig vom Vorliegen einer Anämie erhöht Eisenmangel die Mortalität sowie die Rate herzinsuffizienzbedingter Hospitalisationen.

Basierend auf mehreren randomisierten Studien und Metaanalysen empfiehlt das 2023 veröffentlichte Update der ESC-Leitlinien zur Behandlung der Herzinsuffizienz die intravenöse Eisensubstitution als Klasse-I-Indikation (Evidenzlevel A) zur Verbesserung von Symptomen und Lebensqualität bei Patientinnen und Patienten mit HFrEF oder HFmrEF und Eisenmangel (definiert als Ferritin < 100 ng/mL oder Ferritin 100–299 ng/mL bei gleichzeitiger Transferrinsättigung < 20 %). Für die Reduktion von Hospitalisationen wurde die Empfehlung als Klasse IIa (Evidenzlevel A) eingestuft – trotz der zeitgleich publizierten Ergebnisse der HEART-FID-Studie (1), der bislang grössten Untersuchung zu diesem Thema. Diese zeigte keinen signifikanten Einfluss auf Hospitalisierungsraten. Kritisch diskutiert wurden im Anschluss der HEART-FID-Publikation unter anderem eine möglicherweise zu hohe Transferrinsättigung der Studienteilnehmer sowie ein unzureichendes Dosierungsschema.

Die kürzlich im JAMA publizierte FAIR-HF2-Studie (2) setzt nun ein weiteres Fragezeichen hinter die aktuelle Evidenzlage. In 70 europäischen Zentren wurden 1105 Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz (LVEF <45 %) und Eisenmangel (mittleres Ferritin 73 µg/L; mittlere Transferrinsättigung 18 %) randomisiert entweder mit intravenöser Ferricarboxymaltose oder Placebo behandelt. Die mittlere Nachbeobachtungszeit betrug 16 Monate. Im Vergleich zu früheren Studien wurde in FAIR-HF2 ein bewusst höheres Dosierungsschema gewählt (initial bis zu 2 g, anschliessend 500 mg alle vier Monate). Trotz der intensiveren Eisensubstitution war der Unterschied in der Rate herzinsuffizienzbedingter Hospitalisationen nicht signifikant (26.4 % vs. 33.4 %; p = 0.12). Auch hinsichtlich der 6-Minuten-Gehstrecke zeigte sich kein relevanter Gruppenunterschied. Bemerkenswert: Die Transferrinsättigung hatte keinen prädiktiven Wert für das Ansprechen auf die Therapie – ein Befund, der frühere Annahmen infrage stellt, wonach insbesondere Patientinnen und Patienten mit einer Transferrinsättigung < 20 % von einer Eisengabe profitieren.

Sechzehn Jahre nach der ersten FAIR-HF-Studie, die den Grundstein für die intravenöse Eisensubstitution bei Herzinsuffizienz legte, stellt FAIR-HF2 nun zentrale Aspekte dieser Therapieoption infrage – und damit auch deren Stellenwert in der künftigen Behandlungslandschaft der Herzinsuffizienz.

Prof. Dr. med. Otmar Pfister

Literatur

1. Mentz RJ et al. Ferric Carboxymaltose in Heart Failure with Iron Deficiency: HEART-FID Investigators, New Engl J Med 2023

2. Anker SD et al. Intravenous Ferric Carboxymaltose in Heart Failure with Iron Deficiency: The FAIR-HF2 randomized Trial, JAMA 2025