- Alternative Dosierung von Pomalidomid bei Patienten mit Multiplem Myelom

Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung (SAKK) stellt in dieser Ausgabe eine Studie vor. Die SAKK ist eine Non-Profit-Organisation, die klinische Studien in der Onkologie durchführt. Bei Interesse für die hier vorgestellte Studie oder falls Sie eine Patientin oder einen Patienten zuweisen möchten, kontaktieren Sie bitte den Studienverantwortlichen (Coordinating Investigator) oder den Studienkoordinator (Clinical Project Manager).

In den letzten Jahren wurden bei der Therapie von Patienten mit Multiplem Myelom (MM) grosse Fortschritte erzielt. Dennoch ist das MM nach wie vor eine unheilbare Krankheit. Patienten mit MM, die bereits eine Therapie mit einem Immunmodulator (IMiD) erhalten haben und die gegen Bortezomib resistent sind, haben eine ungünstige Prognose.

Therapie mit Pomalidomid

Der Wirkstoff Pomalidomid (Imnovid®) gehört in die Gruppe der immunmodulatorischen Substanzen (IMIiD), ist hochwirksam und wird als Tablette oral eingenommen. In der Schweiz ist Pomalidomid, in Kombination mit Dexamethason, zur Therapie des refraktären resp. rezidivierenden MM nach mindestens zwei vorgängigen Therapien inkl. Lenalidomid und Bortezomib zugelassen.

Pomalidomid löst aber nicht selten Nebenwirkungen aus. In der Zulassungsstudie traten bei 60% aller Patienten erhebliche Toxizitäten (Grad 3 oder 4) auf, im Vordergrund stehen Blutbildveränderungen wie Neutropenien sowie Pneumonien. Dies führte in der Zulassungsstudie MM03 dazu, dass die Pomalidomid-Therapie bei 67% der Patienten unterbrochen werden musste. Bei 27% wurde die Dosis reduziert.

In früheren Studien wurde die Dosis des Medikaments Pomalidomid bei den Testpersonen solange erhöht, bis die Nebenwirkungen nicht mehr akzeptabel waren. Ob diese maximale Dosierung auch optimal wirksam ist, wurde nicht untersucht. Aufgrund neuerer Daten darf man davon ausgehen, dass auch niedrigere Tagesdosen mindestens den gleichen Effekt haben. Es ist nicht auszuschliessen, dass Patienten, die aufgrund der tieferen Dosierung weniger Nebenwirkungen haben, sogar länger von der Therapie profitieren können. Aus diesem Grund wird in dieser Studie ein alternatives Dosierungsschema geprüft.

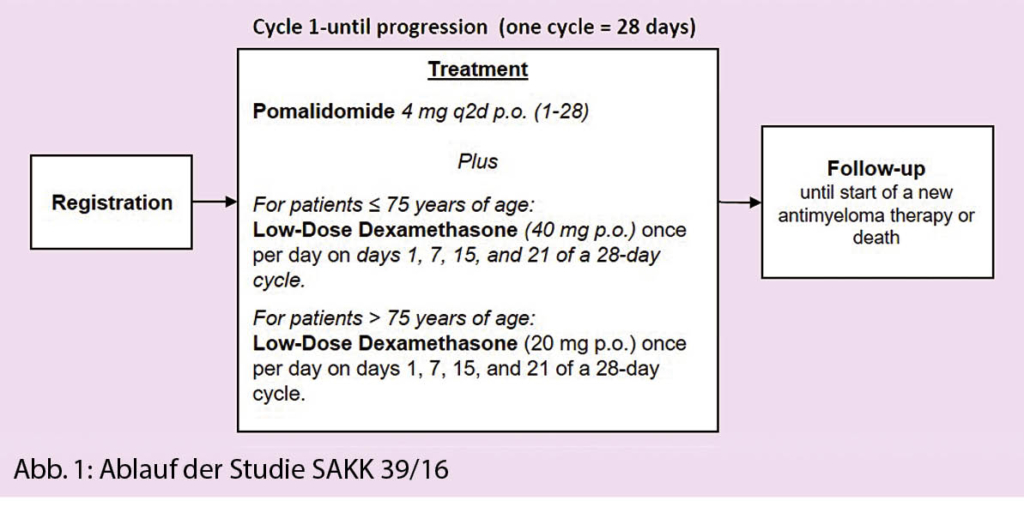

Pomalidomid jeden zweiten Tag

Pomalidomid ist sehr wirksam und hat von allen bislang zugelassenen IMiDs die längste Halbwertszeit. Deshalb wird in der Studie SAKK 39/16 ein alternatives Dosierungsschema geprüft. Die Patienten erhalten innerhalb eines 28-Tage-Zyklus jeden zweiten Tag 4 mg Pomalidomid (Schema: 4 mg q 2d, d1-28) und nicht mehr täglich. Wegen der niedrigeren Dosierung wird auf die bislang notwendige Pause von einer Woche verzichtet. Dadurch wird eine gleichmässigere Verteilung erreicht. Ergänzend wird wöchentlich Dexamethason in altersadaptierter Dosierung verabreicht. Diese Behandlung wird bis zum Fortschreiten der Erkrankung oder bis zur Unverträglichkeit fortgeführt. Der primäre Endpunkt der Studie ist die Ansprechrate im Vergleich zur Zulassungsstudie. Zu den sekundären Endpunkten gehören das Gesamtüberleben, das progressionsfreie Überleben und das Auftreten von Nebenwirkungen. Zur wissenschaftlich belastbaren Auswertung der Studie sollen 110 Patientinnen und Patienten teilnehmen, die in 15 Zentren in der Schweiz behandelt werden.

Geringere Kosten mit alternativer Dosierung

Dass die Patienten in der Studie SAKK 39/16 nur noch jeden zweiten Tag Pomalidomid einnehmen, hat neben der Hoffnung, dass damit Nebenwirkungen reduziert werden können, noch einen gesundheitsökonomischen Hintergrund: Die Kosten für eine Therapie mit Pomalidomid sind sehr hoch: In der Schweiz kostet ein Therapie-Zyklus CHF 10 304.-. Dieser Betrag ist unabhängig von der Dosierung (1mg = 2 mg = 3mg = 4 mg). Somit erreicht der Hersteller eine Maximierung seiner Einnahmen, selbst wenn der Arzt/die Ärztin weniger des Medikaments einsetzt. Vor dem Hintergrund der beschriebenen Pharmakokinetik von Pomalidomid eröffnet die Medikamenteneinnahme an jedem zweiten Tag nun die Möglichkeit, die Dosis/Nebenwirkungen wie auch die finanziellen Aufwendungen zu reduzieren und damit das Kosten-Nutzen Verhältnis zu optimieren («OptiPOM»).

Kommentar zur Studie SAKK 39/16

In der Behandlung des Multiplen Myeloms ist es in den letzten Jahren zu atemberaubenden Fortschritten mit der Zulassung zahlreicher neuer Medikamente gekommen, welche die Prognose dieser Erkrankung erheblich verbessert haben. Da aber hauptsächlich ältere und damit verwundbarere Patienten betroffen sind, spielt das Nebenwirkungsprofil und die Lebensqualität eine wichtige Rolle. Von Seiten der pharmazeutischen Industrie sind aber nur Studien interessant, welche schlussendlich zur Verwendung von mehr Medikamenten führen. OptiPOM ist eine Studie, welche erstmals versucht, die minimal effiziente Dosierung für Pomalidomid zu etablieren und das bislang vorgegebe Dosierungsschema zu verbessern. Es überrascht auch nicht, dass die Herstellerfirma diese wichtige Frage nicht unterstützt. Trotzdem ist es uns gelungen, die Studie auf den Weg zu bringen. Weltweit haben die Kosten für Krebsmedikamente ein Niveau erreicht, welches langfristig als nicht mehr tragbar bezeichnet werden darf. Deshalb sind solche strategischen Studien sehr wichtig und international von grossem Interesse. Im besten Szenario profitieren die uns anvertrauten Patienten von weniger Nebenwirkungen und profitieren trotzdem von dieser innovativen Substanz.

Studienname: Alternate day dosing of Pomalidomide in patients with refractory Multiple Myeloma. A multicenter, single arm, open label phase II trial.

Coordinating Investigator: Dr. med. Thilo Zander, thilo.zander@luks.ch, Luzerner Kantonsspital

Clinical Project Manager: Priska Stocker, priska.stocker@sakk.ch, SAKK Bern

Teilnehmende Zentren: Kantonsspital Aarau, UniversitätsspitalKantonsspital Aarau, Kantonsspital Baden, Universitätsspital Basel, EOC – Istituto Oncologico della Svizzera Italiana, Bern/Inselspital, Kantonsspital Graubünden, Hôpital Fribourgeois – Hôpital Cantonal, Kantonsspital Baselland Liestal, Luzerner Kantonsspital, Kantonsspital St. Gallen, Network – Spital Thurgau, Kantonsspital Winterthur, Zürich/Klinik Hirslanden, Zürich/Hirslanden Klinik Im Park, Universitätsspital Zürich.

Direktor Tumor- und Forschungszentrum

Kantonsspital Graubünden

7000 Chur

tumorzentrum@ksgr.ch