- Angehörige im Blick – Welche Herausforderungen haben sie und wie können wir sie unterstützen?

Wenn jemand im Familien- oder Freundeskreis an Krebs erkrankt, dann verändert dies meist auch das Leben der Angehörigen grundlegend. Angehörige sind als Mitbetreuende wichtige Bezugspersonen für die erkrankte Person und eine zentrale Stütze im onkologischen Versorgungssystem. Als Mitbetroffene haben sie eigene Ängste, Fragen und Sorgen und somit oft selbst Unterstützungsbedarf. Dieser Artikel beschäftigt sich mit den Herausforderungen von Angehörigen im Krankheitsverlauf und wie wir sie unterstützen können.

Wer sind «die Angehörigen»?

Pflegefachpersonen haben in der Onkologie eine Schlüsselposition im interprofessionellen Betreuungsteam und sind als direkte Ansprechpersonen für die Angehörigen überaus wertvoll. Dabei sind DIE Angehörigen keine homogene Gruppe, sondern individuell so verschieden, wie wir Menschen eben sind, mit unseren unterschiedlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten.

Als Angehörige werden im pflegewissenschaftlichen Verständnis nicht nur die Familienmitglieder im engeren Sinne betrachtet, sondern auch die sogenannten Wahlverwandten. Dies sind zum Beispiel Freund/-innen oder Nachbar/-innen, die eine kranke Person regelmässig und verantwortungsvoll unterstützen, betreuen und/oder pflegen.

Die vielgestaltige Gruppe der Angehörigen kann durch weitere Merkmale unterschieden werden, beispielsweise nach:

• der Generationenbeziehung und Verbindung zur pflegebedürftigen Person (z. B. Partner/-in, Eltern oder Kinder / junge Menschen mit Pflegeverantwortung),

• dem Ausüben einer Berufstätigkeit und ihrer Vereinbarkeit mit Sorgeaufgaben

• oder der räumlichen Distanz zur erkrankten Person.

Bei Krebserkrankungen kann die Übernahme der Angehörigenrolle plötzlich erforderlich werden oder auch eher schleichend beginnen. Zudem kann sich die Angehörigenrolle im Zeitverlauf verändern. Daher hat das Netzwerk EUROCARERS ein Modell («The Stages of Caregiving») entwickelt, das sechs Phasen mit unterschiedlichen Anforderungen umfasst, jeweils Fragen zur Selbstreflexion bietet und praktische Tipps für Betroffene (https://eurocarers.org/the-stages-of-caregiving/).

Angehörige übernehmen in unterschiedlichem Ausmass Verantwortung für Menschen mit Krebs und verschiedene, oft sehr umfassende Unterstützungsaufgaben. Dabei sind sie meistens fachfremd, haben also keine ausgewiesenen Qualifikationen in der Pflege und Gesundheitsversorgung. Im Rahmen ihrer Sorgetätigkeit können sie sich jedoch mit entsprechender Anleitung und Beratung durch Fachpersonen Expertise aus Erfahrung erarbeiten, um die pflegebedürftige Person z. B. bei der Mobilisation oder der Stomaversorgung angemessen zu unterstützen.

Im Vergleich dazu bewegen sich Personen mit einem Gesundheitsberuf in einem besonderen Spannungsfeld, wenn sie Angehörige pflegen: Denn einerseits besitzen sie aufgrund ihrer beruflichen Ausbildung Fachwissen, fachspezifische Kompetenzen und Erfahrung im Versorgungssystem. Andererseits sind sie als Angehörige in ihrem Privatleben genauso persönlich betroffen wie die fachfremden Angehörigen auch. Wie Pflegefachpersonen ihre Doppelrolle erleben, wurde unlängst untersucht (Jähnke 2023).

Zur Rolle von Angehörigen im Krankheitsverlauf

Angehörige unterstützen ihre Nächsten entlang des gesamten Krankheitsverlaufs und in allen Versorgungssettings, massgeblich zuhause, aber auch bei ambulanten oder stationären Behandlungen.

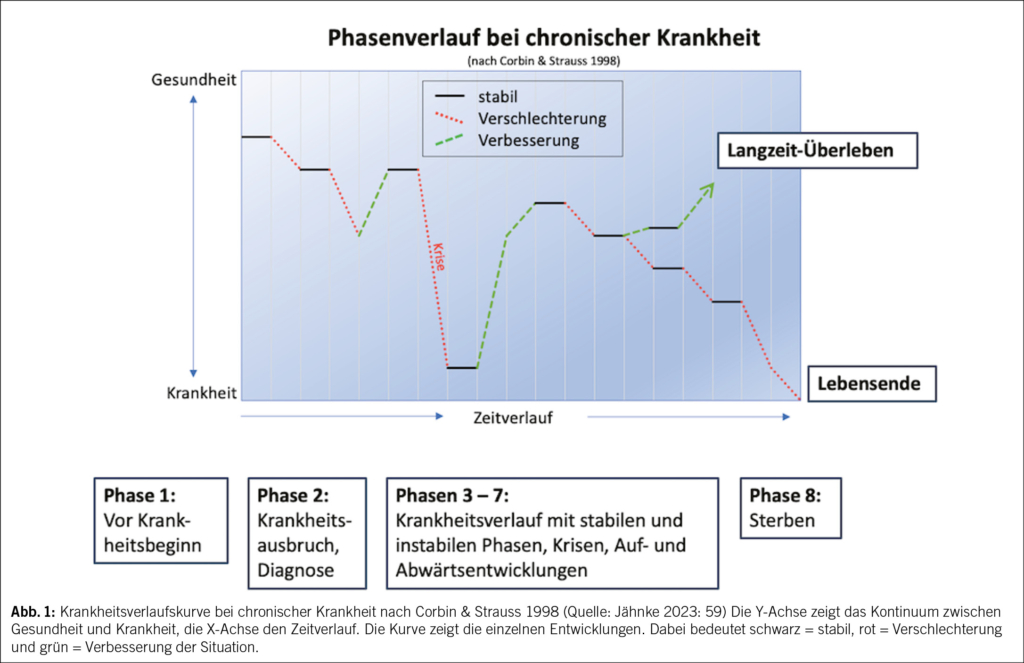

Die Krankheitsverlaufskurve nach Corbin & Strauss (1998) beschreibt acht Phasen, die chronisch Kranke von der Zeit vor dem Krankheitsbeginn bis zum Lebensende durchlaufen (Abb. 1). Jede Phase im Krankheitsverlauf stellt Angehörige vor unterschiedliche Aufgaben. Sie müssen im Krankheitsverlauf ihrer Nächsten ihre Unterstützung immer wieder anpassen und aufs Neue auf veränderte Anforderungen ausrichten.

Fachkundige Angehörige als Mitbetreuende im Krankheitsverlauf

Pflegefachpersonen als Angehörige sind insbesondere im Diagnoseprozess, bei auftretenden Krisen sowie am Lebensende gefragt, wie die folgenden Beispiele zeigen (alle Namen sind Pseudonyme):

… im Diagnoseprozess:

Maria Borges Held, eine Pflegefachfrau mit langjähriger Berufserfahrung in der Onkologie, wurde stutzig, als sie die Laborergebnisse ihres Vaters anschaute: Sie bemerkte einen deutlich erniedrigten Hb-Wert und drängte den Hausarzt, dies abzuklären. Bei der Gastroskopie wurde ein Magenkarzinom im Frühstadium diagnostiziert. Der Vater wurde umgehend operiert. Heute ist er gesund. Das Beispiel zeigt, wie fachkundige Angehörige ihr Fachwissen gezielt nutzen, um die Ursache eines Problems zu ergründen und ggf. Massnahmen zu beschleunigen.

… bei Krisen:

Die Mutter von Tina Aldinger hatte einen rasch progredienten Hirntumor, bei welchem es zu Hause akut zur Verschlechterung mit starken Kopfschmerzen und Bewusstseinsstörungen kam. Kernfrage in Krisen ist: Was ist zu tun? Tina war in einem Dilemma: Sie sollte zur richtigen Entscheidung beitragen, war aber selbst unsicher, was das Richtige in dieser Situation ist. Also nutzte sie ihre beruflichen Kontakte, um die weitere Vorgehensweise zu klären und die Palliativversorgung der Mutter in die Wege zu leiten. Die Mutter starb einige Tage später bei guter Symptomkontrolle im Kreis ihrer Familie. Das Beispiel zeigt, wie fachkundige Angehörige ihre Systemkenntnisse und ihr berufliches Netzwerk gezielt nutzen, um akute Krisen zu bewältigen.

… am Lebensende:

Ralf Mögle, erfahrener Pflegefachmann in der Onkologie, begleitete seine Mutter mit einem metastasierten Kolonkarzinom am Lebensende. Er sprach offen mit ihr über den bevorstehenden Tod, über ihre Wünsche und Anliegen. Gemeinsam planten sie ihre Beerdigung. Die Mutter war sehr dankbar für diese Klarheit, doch der Rest der Familie konnte nur schwer damit umgehen. Sie warfen ihm vor, dass er damit der Mutter allen Lebensmut nehmen würde.

Das Beispiel zeigt, wie fachkundige Angehörige ihre Kompetenzen einsetzen, um für die Nächsten ein gutes Sterben zu ermöglichen, doch gleichzeitig eine Sonderrolle innerhalb des Familiensystems einnehmen.

Fachkundige Angehörige als Mitbetroffene im Krankheitsverlauf

Angehörige sind zentrale Bezugspersonen von Krebskranken. Sie haben als Mitbetroffene eigene Bedürfnisse, Belastungen und Grenzen.

Die befragten Pflegefachpersonen als Angehörige schilderten zahlreiche Herausforderungen in ihrer Doppelrolle, wie z. B.:

… die berufliche und private Pflege zu vereinbaren:

Die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Angehörigenpflege ist oft ein Balanceakt, der gekennzeichnet ist von Zeitdruck, Terminkonflikten und Sorgen. Dies gilt auch für die Pflegeberufe, wurde jedoch am jeweiligen Arbeitsort bei Vorgesetzten nur selten angesprochen. Im Zuge des Fachkräftemangels erkennen Gesundheitsbetriebe zunehmend die Notwendigkeit, nicht nur für Eltern mit (kleinen) Kindern gute Vereinbarkeitsbedingungen zu schaffen, sondern auch für Mitarbeitende, die für nahestehende Personen sorgen. Auf dem Weg zu mehr «Vereinbarkeitskompetenz» (Bischofberger 2023) sind sowohl Mitarbeitende als auch Betriebe gefordert, Vereinbarkeitsherausforderungen zu thematisieren sowie gemeinsam, situativ und systematisch Lösungsansätze zu entwickeln. Dies umfasst auch Sorgeaufgaben für entfernt lebende Personen.

… aus räumlicher Distanz für Nahestehende zu sorgen («Distance Caregiving»):

Im Unterschied zur Pflege von Partner/-innen oder Kindern leben bei den meisten intergenerationellen Pflegebeziehungen die pflegenden Angehörigen in räumlicher Distanz zur pflegebedürftigen Person. Bei den befragten Pflegefachpersonen als Angehörige betraf dies die Elterngeneration. Deren geographische Entfernung reichte von wenigen bis zu mehreren tausend Kilometern. Um trotzdem aus der Ferne zu unterstützen, setzten die fachkundigen Angehörigen eine Vielzahl technischer Kommunikationsmittel, Rituale und Routinen sowie gezielt Personen vor Ort ein. Gleichwohl war zeitweise ihre Anwesenheit vor Ort erforderlich. Bei akuten Notfällen oder Krisen hatte dies oftmals erheblichen Stress zur Folge. Doch prompte Unterstützung und Kompensation des Ausfalls am Arbeitsort wurden als überaus hilfreich erlebt.

… bei (Pflege-)Fachpersonen Gehör zu finden:

Pflegefachpersonen als pflegende Angehörige waren meist die Informationszentrale innerhalb der Familie, so wie z.B. Petra Rückert: «Wenn irgendwas war, dann war für alle ganz klar: Ich bin die Ansprechpartnerin – aufgrund meines gesundheitlichen Backgrounds.» (201121_AJ_DBE5: 4)

Selbst aus räumlicher Distanz übersetzten sie Gesundheitsinformationen, steuerten den Versorgungsprozess massgeblich mit, sorgten für möglichst kontinuierliche Informationsweitergabe und hielten für ihre pflegebedürftigen Nächsten die Fäden auch über verschiedene Institutionen hinweg zusammen. Und sie dienten häufig als Sprachrohr für die erkrankte Person. Dabei erlebten sie als Angehörige die Zusammenarbeit mit den Fachpersonen oft als sehr positiv, vor allem wenn sie auf Augenhöhe stattfand. Doch ihre fachliche Expertise und die beruflichen Erfahrungen im Pflegealltag machten sie auch wachsam für mögliche Fehler, wie z. B. die falsche Verabreichung von Medikamenten. Also prüften sie nach und entdeckten dabei so manche Unstimmigkeit. Wenn sie dies dann vor Ort bei Fachpersonen ansprachen, fanden sie nicht immer Gehör, sondern wurden z.T. nicht ernstgenommen, ignoriert und ausgegrenzt. Dabei ist das gelingende Miteinander, die Abstimmung und Zusammenarbeit von Fachpersonen und Angehörigen jederzeit und in allen Settings für die Qualität der Versorgung wesentlich. Eine umfassende Möglichkeit, um gezielt mit Angehörigen über ihre Unterstützungsbedürfnisse ins Gespräch zu kommen, ist das Carer Support Needs Assessment Tool CSNAT (https://csnat.org).

Fazit

Wir sollten Angehörigen als Mitbeteiligte gut zuhören und – wo nötig – ihre Anliegen proaktiv vertreten, denn von ihren Herausforderungen und aus ihren Erfahrungen können wir viel für eine qualitativ hochwertige Onkologiepflege lernen. Gleichzeitig ist es wichtig, auch fachkundige Angehörige als Mitbetroffene wahrzunehmen und ihre Unterstützungsbedürfnisse gezielt zu erfassen. Dies ist nicht zuletzt auch deshalb wertvoll, denn: Angehörige sind wir alle.

Anke Jähnke, Dr. rer. cur., Pflege- und Gesundheitswissenschaftlerin, Pflegeexpertin APN Onkologie / Hämatologie am Robert Bosch Krankenhaus Stuttgart, Projektleiterin Verein rethinking care Aarau.

Iren Bischofberger, PD Dr. phil., Pflege- und Gesundheitswissenschafterin, Senior Researcher ETH Zürich, klinische Pflegewissenschafterin Kantonsspital Aarau, Verwaltungsrätin solicare AG und Universitätsspital Basel.

Kontakt

aj@rethinking.care

Zum Weiterlesen

Bischofberger, I. (2023). work & care – Der Weg zur Vereinbarkeitskompetenz: Erwerbstätigkeit und Angehörigenpflege kompetent vereinbaren. Bern: Hogrefe

Jähnke, A. (2023). Pflegefachpersonen als pflegende Angehörige. Eine qualitative Studie zum Erleben der Doppelrolle. Wiesbaden: Springer VS. Online unter https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-40973-9

Jähnke, A., Stäudle, J. (2016). Beitrag der Pflege bei der Unterstützung von Angehörigen. Onkologe 22, 638-644. https://doi.org/10.1007/s00761-016-0047-z

https://csnat.org | www.rethinking.care | www.workand.care