- Infusionsreaktionen – Rasch reagieren und gut kommunizieren

Welche Infusionsreaktionen gibt es und wie reagiert man im Pflegeteam richtig darauf? In einem Seminar am OPS-Kongress erklärten Anna Götz, PhD, Pflegeexpertin Comprehensive Cancer Center Zürich, und Paola Micheli, MScN Bereich Ambulante Medizin, beide am Universitätsspital Zürich, die häufigsten Formen von Infusionsreaktionen. Endscheidend ist in akuten Situationen die Kommunikation des Behandlungsteam.

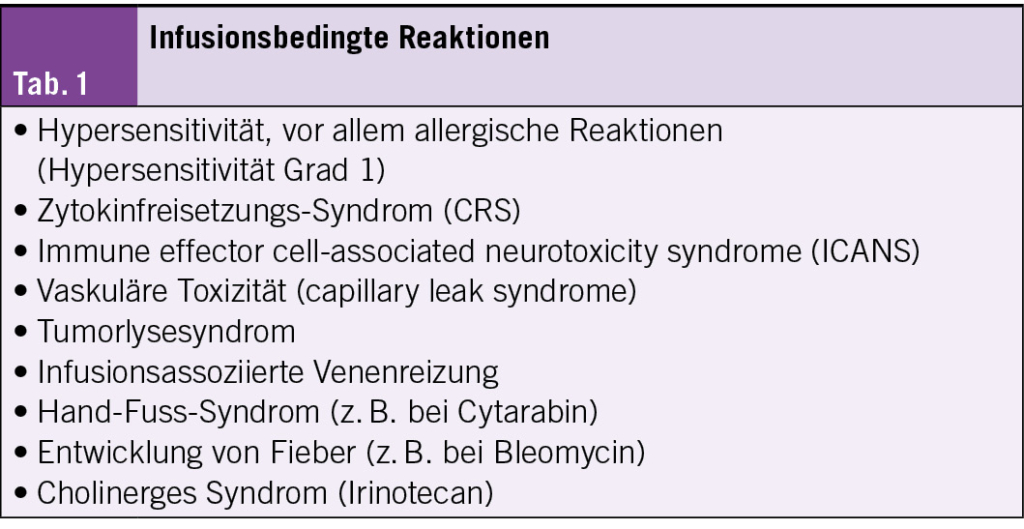

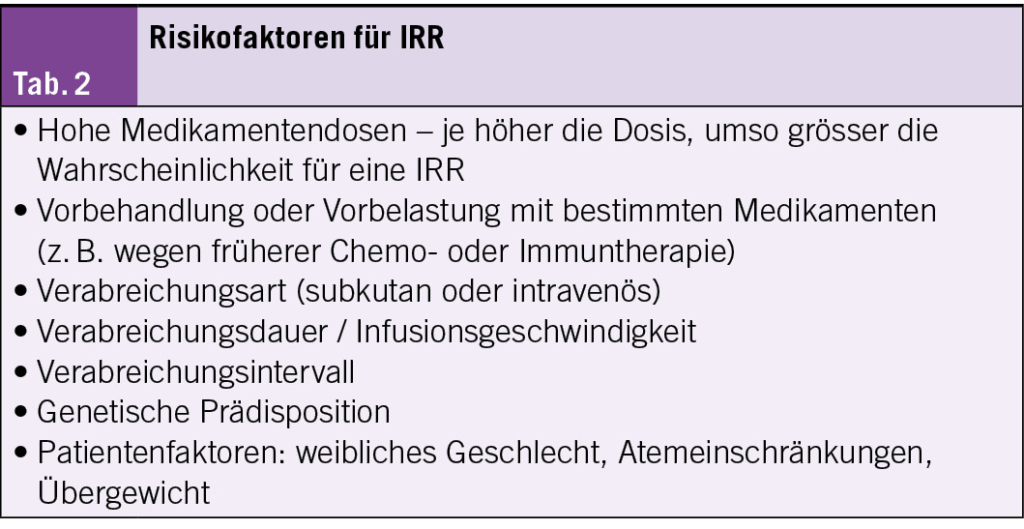

Infusionsreaktionen (IRR) sind alle Reaktionen, die in engem zeitlichen Zusammenhang mit Infusionen auftreten, unabhängig von der Pathophysiologie (Tab. 1). Die Häufigkeit von IRR hängt stark von den verwendeten Medikamenten ab. Bei einer Behandlung mit Cytarabin entwickeln bis zu 30 % der Patientinnen und Patienten IRR, unter Etoposid sind es nur 1–3 %. Von den Antikörpern löst Rituximab am häufigsten IRR aus (bis 75 %), gefolgt von Trastuzumab (16–40 %). Risikofaktoren für eine IRR sind aber auch die Infusionsgeschwindigkeit, das Verabreichungsintervall und die Medikamentendosis (Tab. 2).

Von der Hypersensitivität bis zum Tumorlysesyndrom

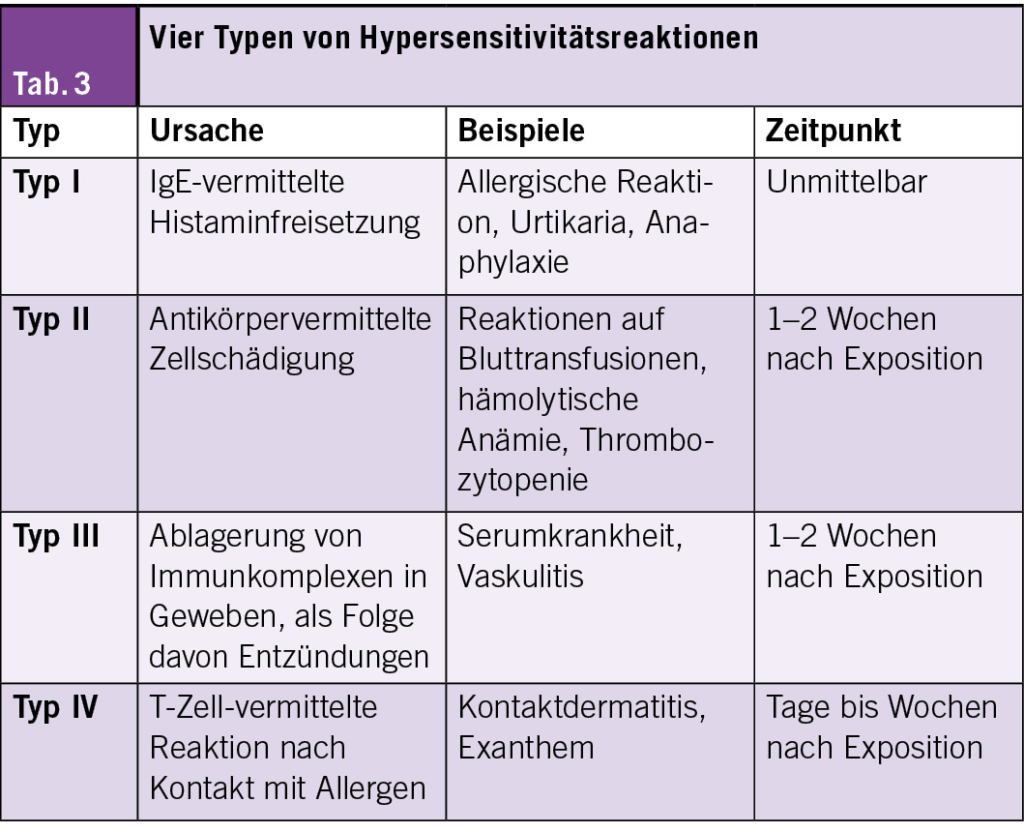

Bei Hypersensitivitätsreaktionen unterscheidet man vier Typen (Tab. 3). Am häufigsten bei Infusionen ist Typ I, die unmittelbare allergische Reaktion. Symptome wie Übelkeit, Schwindel, Juckreiz, Hautausschläge, Atemnot, Kreislaufprobleme oder Rückenschmerzen treten innerhalb von wenigen Minuten auf, häufig aber erst nach wiederholten Gaben. «Fieber ist kein Symptom einer allergischen Reaktion», betonte Paola Micheli. Zur Diagnose sollte innerhalb von 15 Minuten bis drei Stunden nach Symptombeginn die Serumtryptase abgenommen werden.

Das Zytokinfreisetzungs-Syndrom (CRS) wird durch eine übermässige Aktivierung von T-Zellen verursacht. Diese setzen verstärkt proinflammatorische Zytokine frei, und als Folge kommt es zu einer systemischen Entzündungsreaktion auch in gesunden Geweben. Typische Symptome eines CRS sind Fieber, Schüttelfrost, Müdigkeit, Muskel- und Kopfschmerzen, Hypotonie und Atemnot; diese treten innerhalb von einer Stunde bei oder nach der ersten Anwendung auf. Bei Folgetherapien nimmt die Intensität des CRS ab. Auslöser sind unter anderem CAR-T-Zell-Therapien, bispezifische Antikörper und Immuncheckpoint-Inhibitoren.

Das Immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome (ICANS) beruht auf den gleichen Mechanismen wie das CRS, doch wird dabei die Blut-Hirn-Schranke geschädigt, so das Zytokine und Entzündungsmediatoren eine Entzündung im Gehirn auslösen können. Symptome sind kognitive Störungen, Bewusstseinsstörungen, epileptische Anfälle, Sprachstörungen, Kopf- und Nackenschmerzen, Schwäche oder Lähmungen.

Bei der vaskulären Toxizität (capillary leak syndrome) werden die Blutgefässe geschädigt, so dass Flüssigkeit und Eiweisse aus den Kapillaren ins Gewebe gelangen. Die Folgen sind eine Abnahme des Blutvolumens und Störungen des Flüssigkeits- und Elektrolythaushalts. Ausgelöst wird die vaskuläre Toxizität beispielsweise durch Vinca-Alkaloide, Platinverbindungen, Antikörper wie Bevacizumab oder Immuncheckpoint-Inhibitoren. Typische Symptome sind schwere Ödeme, etwa an den Beinen oder in der Lunge; häufig fällt der Blutdruck stark ab, was zu Schwindel, Schwäche, Müdigkeit, Bewusstseinsverlust oder einem Kreislaufschock führen kann.

Das Tumorlysesyndrom entsteht, wenn in kurzer Zeit viele Tumorzellen zerstört werden. Ihre Bestandteile wie Kalium, Phosphat oder Harnsäure gelangen ins Blut, was nach Stunden bis Tagen zu Herzrhythmusstörungen, Nierenversagen, Ödemen, Krampfanfällen oder Erbrechen führen kann. Typischerweise tritt das Tumorlysesyndrom bei der Therapie von Leukämien oder Lymphomen auf.

Was tun bei einer IRR?

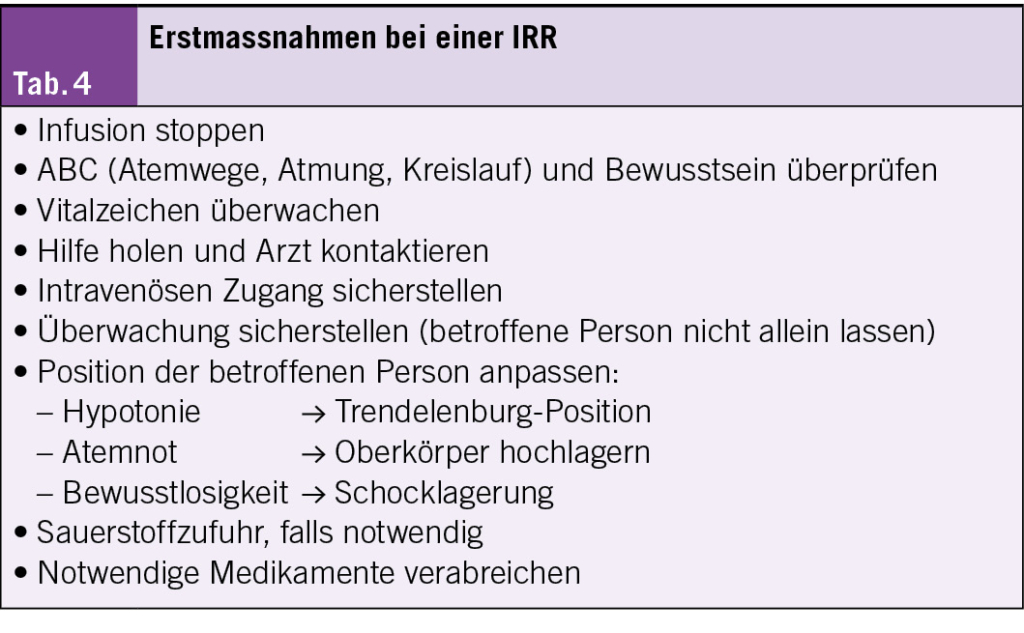

Tritt eine IRR auf, ist es am wichtigsten, korrekt zu reagieren und eine symptomatische Therapie einzuleiten – die Ursache der IRR ist in der akuten Situation weniger wichtig (Tab. 4). Auf keinen Fall sollte der Venflon gezogen werden. Welche Medikamente bei welchen Symptomen verabreicht werden sollen, ist in den ESMO-Guidelines zur IRR dargestellt1. Bei allergischen Reaktionen werden intravenös H1-Rezeptorantagonisten der ersten Generation (Diphenhydramin, Clemastin etc.) oder Hydrocortison gegeben, bei Atemnot Salbutamol zum Inhalieren. Personen mit erhöhtem IRR-Risiko können vor der Therapie präventive Medikamente per os einnehmen. «Man muss aber beachten, dass es 30–60 Minuten dauert, bis deren Wirkung einsetzt», bemerkte Anna Götz.

Nach der akuten Situation müssen die Patientinnen und Patienten sowie ihre Angehörigen darüber informiert werden, dass auch zuhause Symptome auftreten können. Die Betroffenen sollten wissen, wie sie dann reagieren müssen. Bei rund 80 % der Personen, die wegen IRR-Symptomen (Atemnot, Durchfall etc.) eine Notfallstation aufsuchen, wird die IRR nicht als solche erkannt. Hat jemand schon einmal eine IRR erlebt, muss allenfalls die Prämedikation oder auch die Therapie angepasst resp. geändert werden. Eine Desensibilisierung mit schrittweiser Erhöhung der verabreichten Dosis ist indiziert, wenn bei jemandem eine allergische Reaktion vom Typ I oder ein CRS aufgetreten ist und keine alternative Therapieoption zur Verfügung steht.

Richtig kommunizieren

Entscheidend dafür, dass die betroffene Person bei einer IRR richtig betreut wird, ist eine gute Kommunikation innerhalb des Behandlungsteams. Es kann sich lohnen, strukturierte Kommunikationsalgorithmen anzuwenden, zum Beispiel Time Outs, iSBAR, Name-Claim-Aim etc. Die Referentinnen empfahlen Simulationstrainings, in denen nicht nur pflegerische Abläufe, sondern auch die Information und die Kommunikation im Behandlungsteam geübt werden.

Kongressbericht

Eva Ebnöther, Dr. med., Medical Writing, Lektorin OPS

Quelle:

27. Schweizer Onkologiepflege-Kongress, Bern, 27. März 2025

1. Barroso A, et al.: Management of infusion-related reactions in cancer therapy: strategies and challenges. ESMO Open 2024 Mar; 9(3): 102922.