- Konsensusempfehlungen für Cancer Survivorship Care in der Schweiz

Mit der wachsenden Zahl von Menschen, die eine Krebserkrankung überleben, rückt die Bedeutung einer strukturierten und qualitativ hochwertigen Survivorship Care zunehmend in den Vordergrund. Während die Primärtherapie in der Regel eng begleitet wird, können nach deren Abschluss Versorgungslücken bestehen. Diese betreffen nicht nur die medizinische Nachsorge, sondern auch psychosoziale, ökonomische und spirituelle Dimensionen des Lebens mit und nach Krebs. Zur systematischen Schliessung dieser Versorgungslücken wurden Konsensusempfehlungen erarbeitet, die eine gemeinsame Grundlage der Survivorship Care bilden. Sie dienen beteiligten Fachpersonen als Orientierungsrahmen und schaffen die Basis für eine koordinierte, interprofessionelle und patientenzentrierte Survivorship Care.

*Die vollständige Fassung der Konsensusempfehlung steht am Ende dieses Artikels zum Download bereit.

Konsensusempfehlungen als Leitlinie für Survivorship Care

Die Konsensusempfehlungen für Cancer Survivorship Care basieren auf internationalen Guidelines, Fachliteratur sowie qualitativen Interviews mit Fachpersonen und Betroffenen. In zwei Konsensuskonferenzen wurden sie mit über 50 Vertreter:innen von Fachgesellschaften, Expert:innen und Patient:innen aus allen relevanten Bereichen der Onkologie entwickelt, auf die Schweizer Versorgungsrealität übertragen und verabschiedet.

Ziel der Empfehlungen ist es, ein gemeinsames Fundament für die Versorgung von Cancer Survivors in der Schweiz zu schaffen. Sie dienen Fachpersonen aus Medizin, Pflege, Psychologie, Sozialarbeit und weiteren Disziplinen als Orientierungsrahmen und bilden die Grundlage für eine zukunftsorientierte, patientenzentrierte Survivorship Care.

Cancer Survivorship

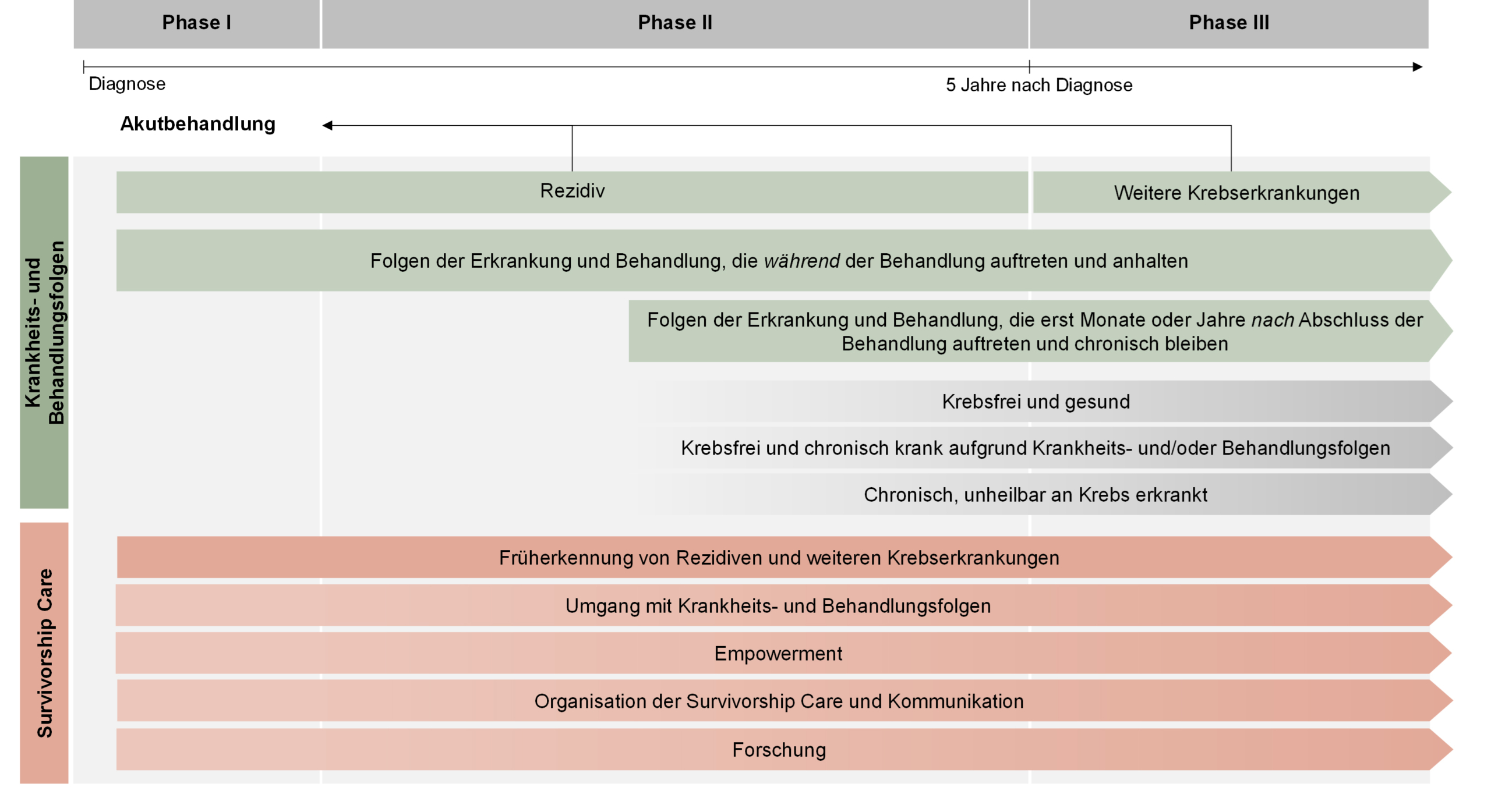

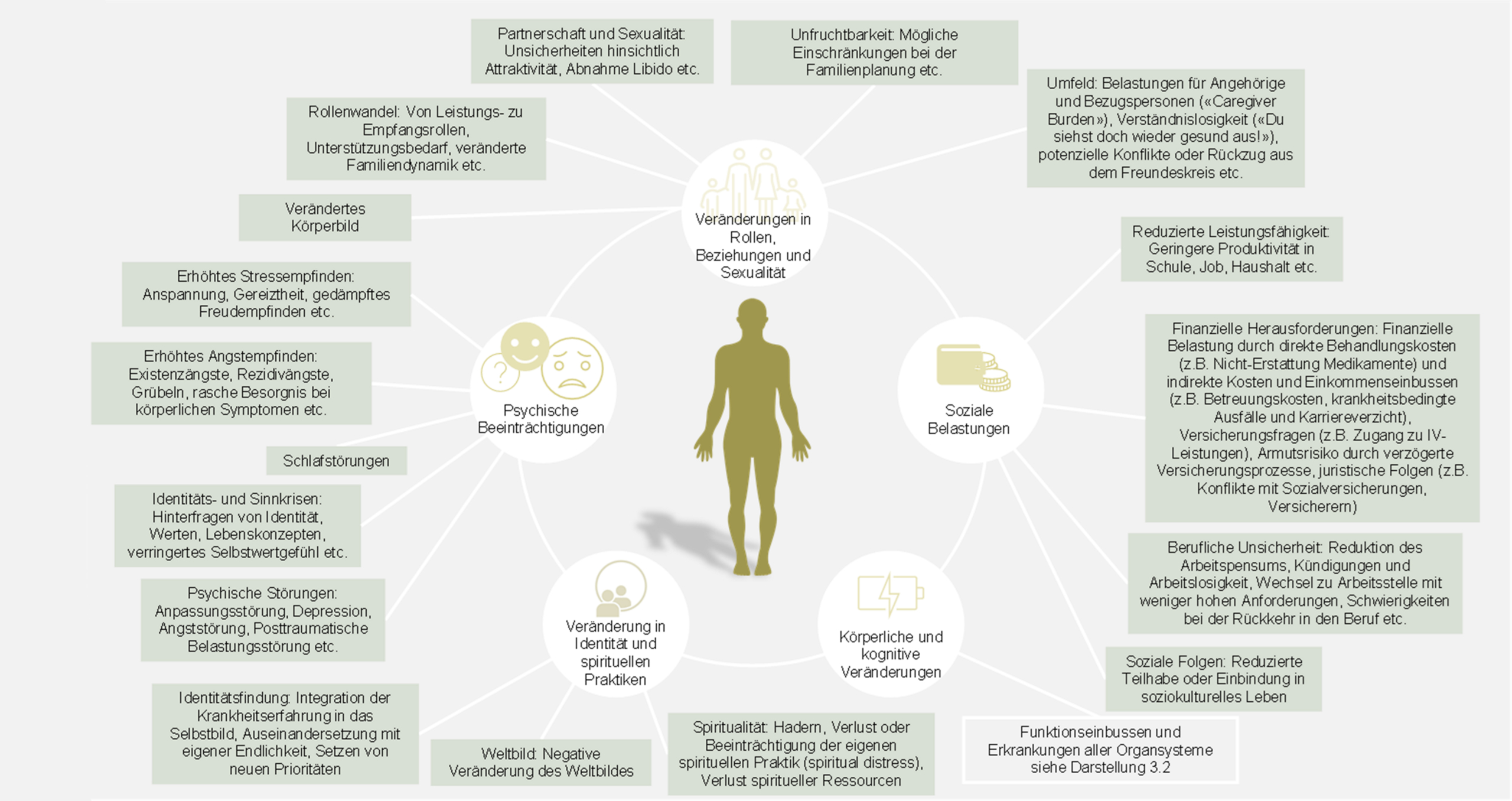

Das Stadium Cancer Survivorship lässt sich in mehrere Phasen einteilen (Abb. 1). Diese Phasen sind jeweils mit unterschiedlichen Risiken – für bspw. ein Rezidiv – und Bedürfnissen verbunden, die sich auch lange nach Abschluss der Primärtherapie manifestieren können. Spät- und Langzeitfolgen der Erkrankung oder ihrer Therapie können auch Jahre nach Abschluss der Behandlung auftreten. Dies betrifft nicht nur körperliche Komplikationen, sondern auch psychische Belastungen, soziale Herausforderungen und ökonomische Probleme.

Mit dem Ende der Primärtherapie beginnt eine besonders vulnerable Phase. Viele Betroffene erleben ambivalente Gefühle: Freude und Erleichterung über das Therapieende stehen neben Unsicherheit, Erschöpfung und einem Gefühl des Alleingelassenseins. Die konstante Unterstützung während der Behandlung endet abrupt, während gleichzeitig das Risiko für Rezidive oder erste Spätfolgen zunimmt.

Eine vorausschauend geplante, koordinierte und patientenzentrierte Survivorship Care ist deshalb essenziell. Sie soll Betroffenen ermöglichen, nach der Akuttherapie ein Leben mit möglichst hoher Lebensqualität und Teilhabe zu führen.

Versorgungskontext

Survivorship Care kann in unterschiedlichen Kontexten erfolgen: in der hausärztlichen Grundversorgung, in onkologischen Fachstrukturen, spezialisierten Survivorship-Kliniken, akademischen Zentren, kleineren Spitälern oder in pflegebasierten Angeboten der Krebsligen. Entscheidend ist, dass Angebote strukturiert, verbindlich organisiert und regional vernetzt sind.

Die Versorgung muss konsequent an den individuellen Risiken und Bedürfnissen der Betroffenen ausgerichtet sein. Sie darf sich nicht auf die medizinische Nachsorge beschränken, sondern muss alle relevanten Lebensdimensionen einschliessen (Abb. 3).

Interprofessionalität

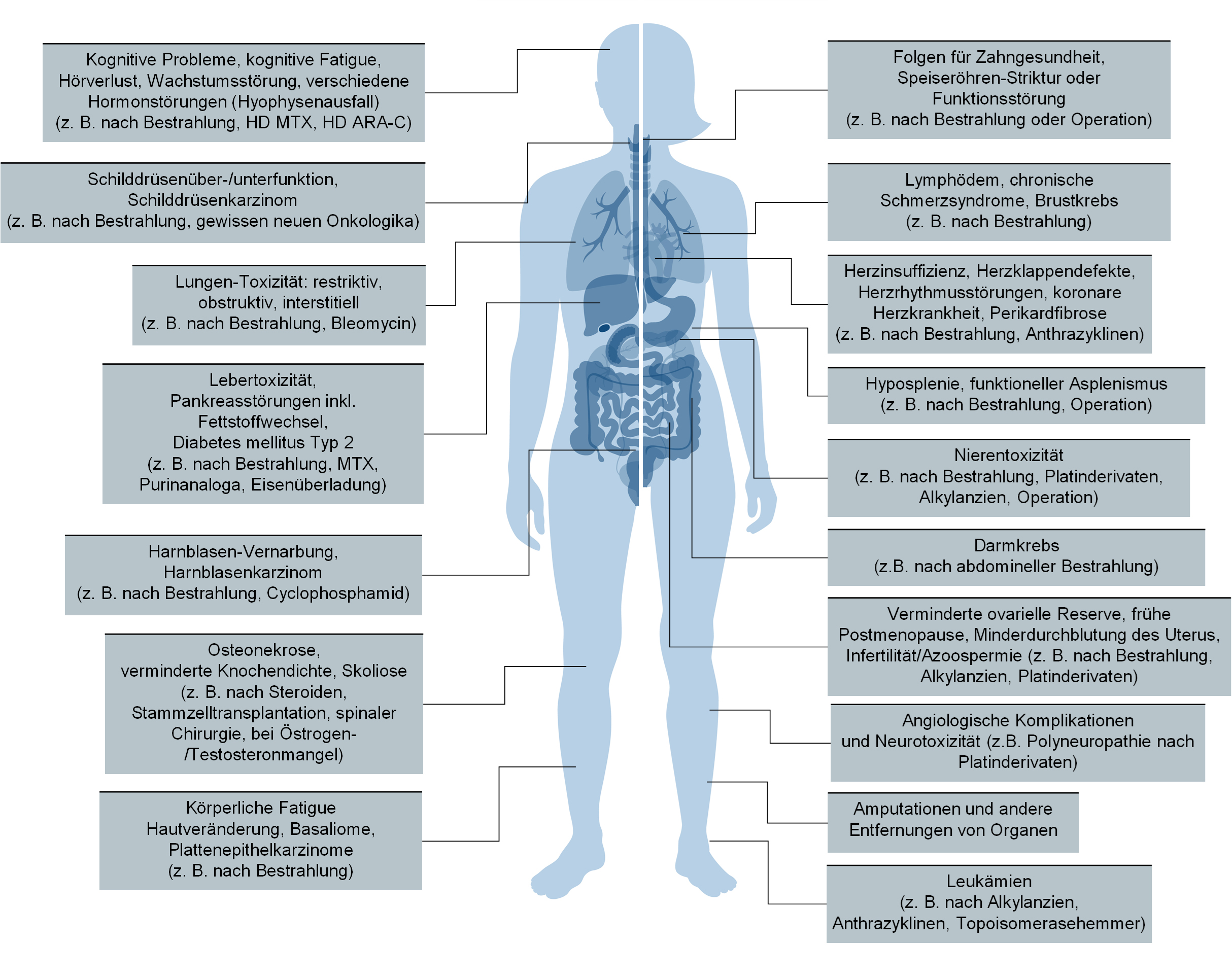

Die Betreuung von Cancer Survivors erfordert interprofessionelles Vorgehen. Bei Bedarf sind neben Onkolog:innen auch Fachärzt:innen der Allgemeinen Inneren Medizin, Kardiologie, Nephrologie, Endokrinologie und Psychiatrie einzubeziehen. Pflegefachpersonen, Psychoonkolog:innen, Psycholog:innen, Ernährungsberater:innen, Sozialarbeitende sowie Fachpersonen aus Physiotherapie, Ergotherapie, sexueller Gesundheit und Spiritualität tragen wesentlich zur Versorgung bei. Onkologische Patient:innenorganisationen sowie – wo erforderlich – Fachpersonen aus der Rechtsberatung sollen frühzeitig und systematisch in die Betreuung integriert werden.

Im Falle einer gesundheitlichen Belastung oder Erkrankung der Survivor:innen sind gezielte medizinische Interventionen indiziert. Ergänzend dazu umfasst das Versorgungsangebot die Vermittlung psychoedukativer Programme sowie rechtlicher, finanzieller und psychosozialer Beratungsleistungen, spirituelle Begleitung und Massnahmen der onkologischen Rehabilitation.

Alle an der Betreuung von Cancer Survivors beteiligten Fachpersonen sollten für die medizinische Breite und Vielschichtigkeit der damit verbundenen Herausforderungen sensibilisiert und im Umgang entsprechend ausgebildet sein (Abb. 2 und Abb. 3).

Übergang nach Abschluss der Akuttherapie

Der Übergang von der Akutbehandlung zur Nachsorge kann einen kritischen Moment darstellen. Um diesen strukturiert zu gestalten, wird am Ende der Primärtherapie ein Abschlussgespräch mit dem Cancer Survivor und dessen Angehörigen geführt. Essenziell für dieses Abschlussgespräch ist die Erstellung eines Survivorship-Plans, der die wichtigsten medizinischen Informationen, Risiken und Unterstützungsangebote strukturiert zusammenführt.

Der Survivorship-Plan enthält:

• Diagnose und detaillierte Dokumentation der erhaltenen Therapien (z. B. kumulative Dosierungen, Bestrahlungsfelder, chirurgische Eingriffe)

• Strukturierte Übersicht potenzieller Risiken, die informativ ist, ohne den Cancer Survivor unnötig zu beunruhigen

• Konkrete Nachsorgeziele und -massnahmen

• Hinweise auf Selbstmanagement und Unterstützungsangebote

Der Plan sollte idealerweise digital verfügbar sein und im Verlauf regelmässig aktualisiert werden.

Survivorship-Sprechstunde

Mit der Survivorship-Sprechstunde steht ein strukturiertes Setting zur Verfügung, in dem medizinische, psychosoziale und weitere Bedürfnisse regelmässig erfasst und adressiert werden können.

In der Schweiz ist für alle Cancer Survivors ein flächendeckendes Mindestangebot an Survivorship-Sprechstunden bereitzustellen. Der Zugang soll niederschwellig, individualisiert und an die Bedürfnisse der Betroffenen angepasst erfolgen. Die Inanspruchnahme dieser Leistungen muss auch Jahre nach Abschluss der Primärtherapie gewährleistet sein.

Die Survivorship-Sprechstunde umfasst mindestens:

• Ein standardisiertes Screening gemäss Evidenz oder alle drei bis fünf Jahre

• Zugang zu risikoadaptierter, individualisierter und evidenzbasierter Betreuung

• Systematische Thematisierung typischer Beschwerden

• Führung und Fortschreibung eines Survivorship-Plans

Die koordinative Leitung liegt bei speziell geschulten Fachpersonen, die als Ansprechpersonen für die Survivors fungieren.

Verantwortlichkeiten und Koordination

Eine effektive Survivorship Care setzt die klare Regelung von Zuständigkeiten voraus. Die zuletzt behandelnde Fachperson trägt die Hauptverantwortung für die Erstellung des initialen Survivorship-Plans und übergibt diesen – im Einvernehmen mit dem Cancer Survivor – koordiniert an die nachsorgenden Strukturen.

Die kontinuierliche Betreuung soll in klar definierten Versorgungspfaden erfolgen, die Übergänge zwischen Fachdisziplinen und Institutionen einschliessen. Regionale Netzwerke mit benannten Zuständigkeiten sind notwendig, um Doppelspurigkeit zu vermeiden und Versorgungslücken zu schliessen.

Empowerment

Ein zentrales Prinzip der Survivorship Care ist die aktive Einbindung von Patient:innen in ihre Nachsorge. Survivorship Care umfasst daher nicht allein die medizinische Betreuung, sondern auch die Förderung von Information, Selbstmanagement und Partizipation. Wesentliche Bestandteile sind eine klare und adressatengerechte Kommunikation von Risiken und Nachsorgezielen, der Aufbau von Gesundheitskompetenz, Unterstützung im Umgang mit psychosozialen und ökonomischen Belastungen sowie die aktive Beteiligung an Entscheidungen zu Nachsorge und Therapie. Ziel ist es, die Autonomie von Cancer Survivors zu stärken und ihre Lebensqualität langfristig zu sichern.

Schlussbemerkung

Die Schweizer Konsensusempfehlungen zur Cancer Survivorship Care schaffen erstmals einen verbindlichen Orientierungsrahmen für die Betreuung von Cancer Survivors. Sie verdeutlichen die Notwendigkeit einer interprofessionellen, strukturierten und patientenzentrierten Versorgung, die medizinische, psychische, soziale und ökonomische Aspekte integriert.

Die vollständige und ausführliche Fassung mit allen praxisnahen Empfehlungen und weiterführenden Informationen finden Sie hier auf Deutsch und hier auf Französisch.

Prof. Dr. rer. medic. Manuela Eicher (a,d,1,2,3,4), Dr. med. Eva Maria Tinner (a,d,5,6), Prof. Dr. med. und Dr. phil. nat. Sacha I. Rothschild (a,d,7,8), Dr. Nicolas Sperisen (a,d,9), Sarah Stoll, MAS in onkologischer Pflege (a,b,d,10), Lorenz Tanner (a,d,11), Dr. med. Sacha Plüss (b,c,d,12), Prof. Dr. phil. Marika Bana (c,d,13,14), Noëlle Bender Rizzuti (c,d,15), Advokat Martin Boltshauser (c,d,16), Catherine Dorogi (c,17), Frédéric Fournier (c,d,18), Prof. Dr. med. Claudia E. Kuehni (c,19), Prof. Dr. phil. Gisela Michel (c,d,20), Dr. med. Veronika Nagy (c,d,21,22), Prof. Dr. Simon Peng-Keller (c,23), PD Dr. med. Florian Strasser (c,d,22), Therese Straubhaar (c,d,9,24), Dr. phil. Diana Zwahlen (c,25,26), Jürg Vontobel (c,d,27,28), Aselia Rast (c,27), Fabian Rast (c,27), Dr. med. Christa K. Baumann (d,29), Carina Bobzin (d,30), Clivia Cavallo (d,31), Nicole Corballis (d,32), Miriam Döbeli (d,30), Dr. med. Vérène Dougoud (d,33), Anna Farris (d,30), Dr. Anna Götz, Pflegeexpertin (d,34), Dr. med. Eva Hägler-Laube (d,7), Dr. med. Andreas Jakob (d,35), PD Dr. med. Attila Kollàr (d,6), Dr. med. Patrick Nemeshazy (d,26,36), Annett Noack (d,37), Prof. Dr. med. Adrian Ochsenbein (d,6), Dr. med. Alexandros Papachristofilou (d,25), Prof. Dr. med. Jakob Passweg (d,25), Cindy Quagliariello (d,38), Prof. Dr. phil. Karin Ribi (d,39,40), Lic. iur. Michelle Salathé, MAE (d,41), PD Dr. med. Julian Schardt (d,42), PD Dr. med. Kevin Selby (d,43), Dr. med. Katharina Staehelin MPH (d,44), PD Dr. med. Alix Stern (d,45), Dr. med. Christian Taverna (d,46), Zuzana Tomášiková (d,47), Med. pract. Kathrin Vollmer (d,48), Prof. Dr. med. Roger von Moos (d,49,50), Prof. Dr. med. et phil. Maria Wertli (d,7,51), Prof. Dr. med. Dr. phil. Andreas Wicki (d,32), Prof. Dr. phil. Alexander Wünsch (d,6), Nadja Wyrsch MScN (d,52), Samantha Xavier (d,53), Dr. med. Ralph Zachariah (d,54), Prof. Dr. med. Miklos Pless (a,d,e,1,54,55)

a Mitglieder der Projektgruppe, b Autor:innen der Patientenbeispiele, c Interviewte Fachpersonen, d Teilnehmer:innen der Konsensusmeetings, e Projektleiter

1 Mitglied Vorstand Oncosuisse, 2 Institut Universitaire de Formation et de Recherche, Faculté de Biologie et de Médecine, Universität Lausanne, 3 Centre hospitalier universitaire Vaudois CHUV, 4 Präsidentin Onkologiepflege Schweiz, 5 Kantonsspital Baselland, 6 Pädiatrische Hämatologie und Onkologie, Universitätsklinik für Kinderheilkunde, Inselspital, Universitätsspital Bern, 7 Kantonsspital Baden KSB, 8 Universität Basel, 9 Krebsliga Schweiz,

10 Psychoonkologische Beraterin, Krebsliga Ostschweiz, Fachberaterin Cancer Survivorship, 11 Patientenrat, Swiss Cancer Institute Bern, 12 OAmbF Innere Medizin, Leitung Childhood Cancer Survivor Nachsorge, Luzerner Kantonsspital LUKS, 13 Haute école de santé Fribourg, 14 Akademische Fachgesellschaft Onkologiepflege, 15 Krebsliga Tessin, 16 ehem. ProCap, 17 Fondation Rive-Neuve, 18 Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo, Ligue fribourgeoise contre le cancer, Ligue fribourgeoise contre le cancer, 19 Childhood Cancer Research Group, Institut für Sozial- und Präventivmedizin (ISPM), Universität Bern,

20 Faculty of Health Sciences and Medicine, Universität Luzern, 21 Kantonsspital St. Gallen, 22 Zentrum Integrative Medizin, HOCH Health Ostschweiz & Cancer Fatigue Clinic (Schaffhausen, Münsterlingen, Sargans), 23 Theologisches Seminar, Universität Zürich, 24 Schweizerischer Fachverband für gesundheitsbezogene Soziale Arbeit, 25 Universitätsspital Basel, 26 Schweizerische Gesellschaft für Psychoonkologie, 27 Betroffene, 28 CONCORDIA,

29 Prolindo Lindenhofgruppe Bern, 30 Swiss Cancer Patient’s Alliance (SwissCAPA), 31 Krebsliga beider Basel, 32 Onkologiepflege Schweiz, 33 Kantonsspital Freiburg, 34 Universitätsspital Zürich, 35 Hirslanden Klinik Aarau, 36 Spital SRO Langenthal, 37 Zuger Kantonsspital, 38 Ente Ospedialiero Cantonale (EOC), 39 Careum Hochschule Gesundheit, Teil der Kalaidos Fachhochschule Schweiz, 40 ETOP IBCSG Partner Foundation, 41 Medizin, Ethik, Recht Consulting, 42 Bürgerspital Solothurn, 43 Université de Lausanne, 44 National Insitute for Cancer Epidemiology and Register, 45 Réseau Hospitalier Neuchâtelois, 46 Kantonsspital Münsterlingen, 47 Kinderkrebs Schweiz, 48 Spital Thun, 49 Kantonsspital Graubünden, 50 Schweizerische Gesellschaft für Medizinische Onkologie, 51 Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin, 52 Klinik Gais, 53 Hôpital Riviera-Chablais, 54 Kantonsspital Winterthur, 55 Swiss Cancer Institute, Bern

1. Sperisen, N., Stoll, S., Bana, M. (2024). Survivorship. In: Jahn, P., Gaisser, A., Bana, M., Renner, C. (eds) Onkologische Krankenpflege. Springer, Berlin, Heidelberg.

2 Tinner E. M.: Bedeutung der lebenslangen Nachsorge nach Krebserkrankungen. In: InFo Hämatologie + Onkologie, 2024; 27 (11)