- Onkologische Rehabilitation

Onkologische Rehabilitation ist eine eher neue Intervention, von der viele krebsbetroffene Menschen profitieren könn(t)en. Dabei müssen die onkologie-spezifischen Bedürfnisse resp. Funktionsdefizite berücksichtigt werden für die Gestaltung der Inhalte der Reha-Interventionen und -Programme, bei welchen je nach Indikation substantielle onkologische Fachkompetenz notwendig sein kann. Essentiell ist ein Screening im klinischen Alltag nach Einschränkungen in der Teilhabe.

La réadaptation oncologique est une intervention plutôt nouvelle dont pourraient bénéficier de nombreuses personnes touchées par le cancer. Les besoins ou les déficits fonctionnels spécifiques à l’oncologie doivent être pris en compte lors de la conception du contenu des interventions et des programmes de réadaptation, pour lesquels une expertise oncologique substantielle peut être nécessaire selon l’indication. Il est essentiel de dépister les limitations de la participation à la vie clinique quotidienne.

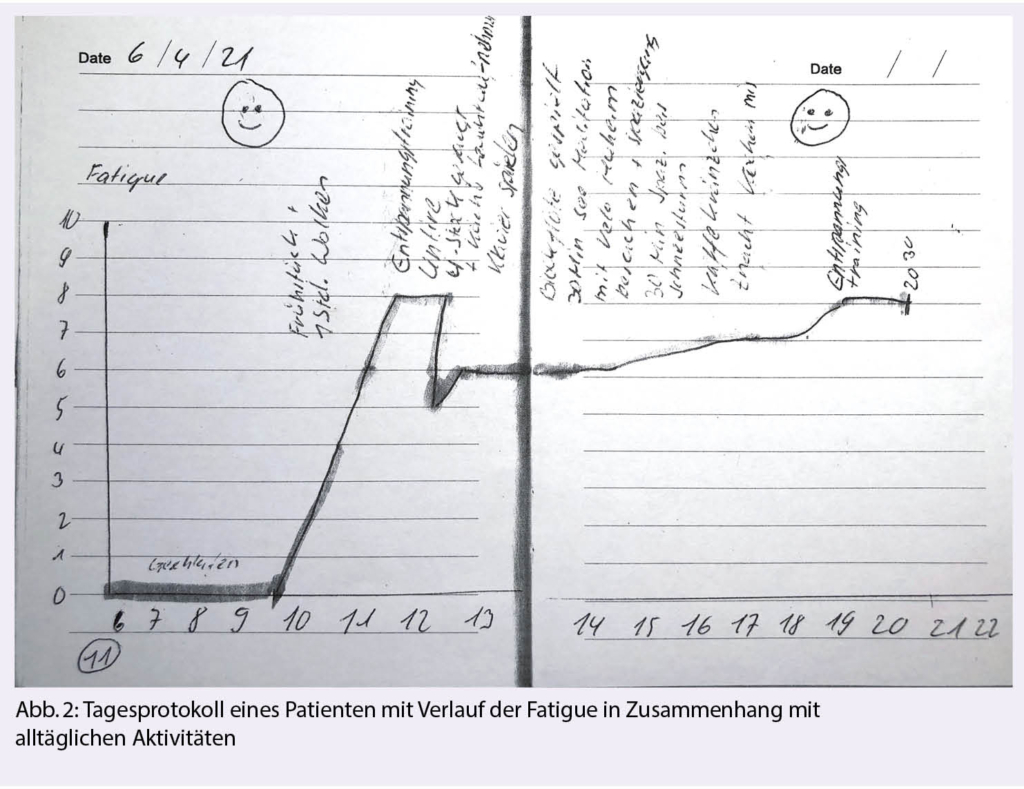

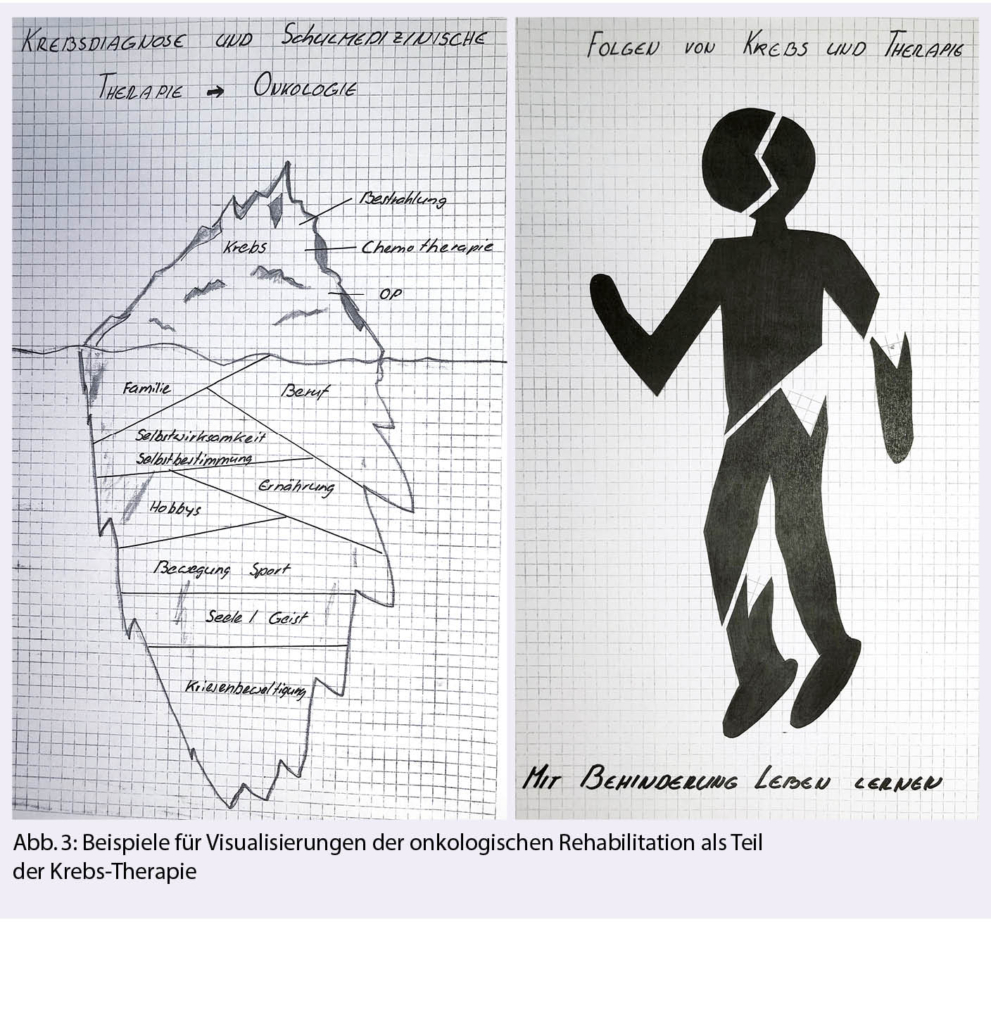

Krebsbetroffene Menschen (a) erfahren Einschränkungen im umfassend (b) sog. «Lebendig-Sein» als Auswirkung der Krebs-Diagnose, der Krebs-Erkrankung oder der krebsspezifischen Therapien. Typische Einschränkungen entstehen von Erschöpfung und Schwäche, Schmerzen, Neuropathie, vielfältige Krankheiten der Organe, Ängste, Dissoziation (1), oder depressive Symptome. Viele dieser Menschen erleben gleichzeitig – ein Ausdruck der existentiellen Bedrohung (2) – eine intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit (3). Dies kann sich äussern in Beschäftigung mit dem eigenen Lebens-Sinn, Angehen von Verarbeitungs- oder Versöhnungsprozessen, Fokussierung auf das Hier und Jetzt (4) und sog. post-traumatisches Wachstum (5). Beziehungen werden belastet: Menschen erfahren sowohl Vertiefung wie Entfremdung in Beziehungen (6), gleichzeitig ist ein starkes soziales Netzwerk assoziiert mit höherer Lebensqualität und Survival (7). Für krebsbetroffene Menschen kann Rehabilitation eine Intervention (c) sein, um diese Einschränkungen oder den Umgang mit den Einschränkungen zu verbessern (8).

Im klinischen Alltag muss daher die Frage gestellt werden, a) ob eine Rehabilitations-Intervention indiziert ist und damit stellen sich die Fragen: b) welche Inhalte der Rehabilitationsintervention benötigt meine Patientin oder mein Patient sowie c) zu welchem Zeitpunkt (in Behandlungspfaden der modernen Onkologie) und d) in welcher Form (selbstständig, ambulant, semi-stationär, stationär) soll die Reha-Intervention durchgeführt werden.

Screening für Rehabilitationsbedarf im klinischen Alltag

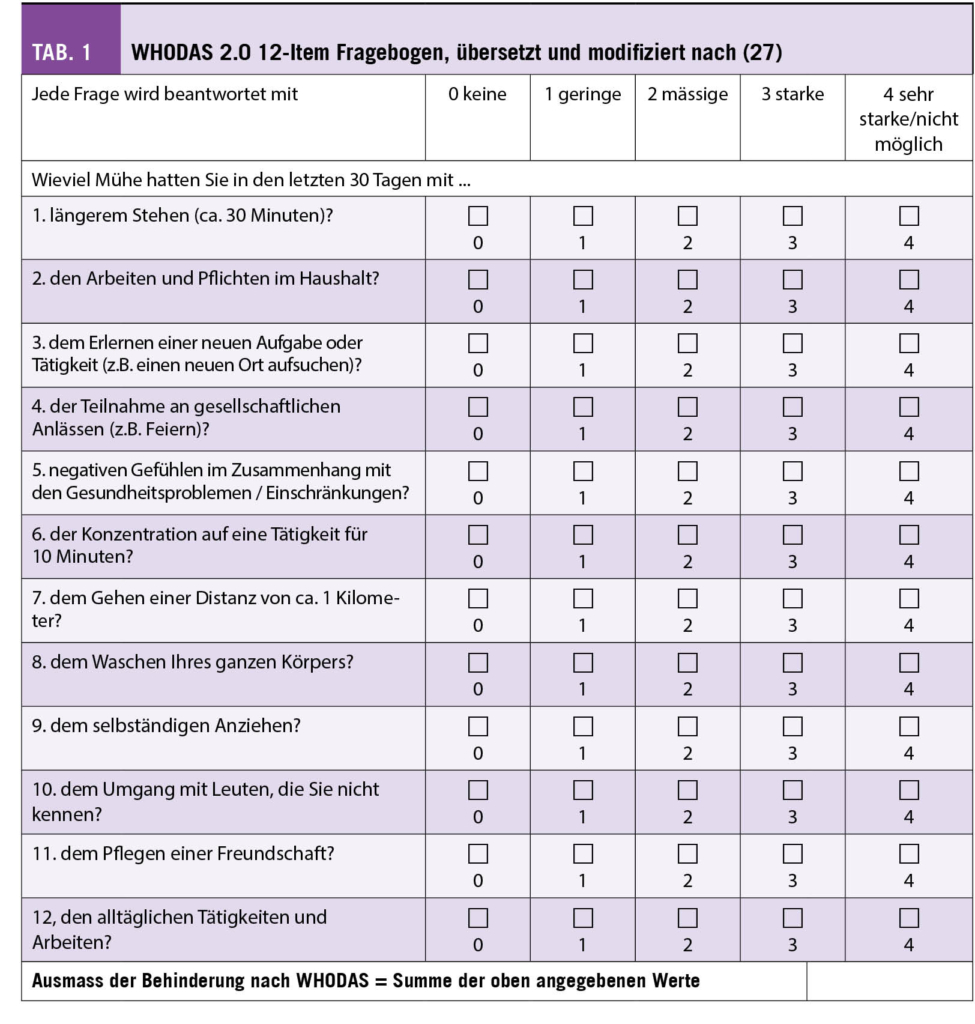

Ein zentraler Begriff in der Rehabilitationswelt ist die Funktion resp. die eingeschränkte Funktion oder Behinderung. Patientinnen und Patienten müssen daher durch das behandelnde Team regelmässig (d) beurteilt werden bezüglich Vorliegen und individueller Bedeutung von Funktionsdefiziten in körperlichen, psychologischen, sozialen oder intellektuellen Bereichen. Aktuell ist kein formelles Screening-Tool für den Reha-Bedarf von krebsbetroffenen Menschen etabliert, ein wichtiger Grund ist die Individualität der Funktionsdefizite der krebsbetroffenen Menschen. Eine Option ist der WHODAS (World Health Organisation Disability Assessment Schedule) (Tab. 1): Dieses Instrument erfasst das Ausmass der Behinderung mit der Kurzform (e) aus der (subjektiven) Sicht der Betroffenen, eine kürzliche Studie berichtete adäquate psychometrische Eigenschaften bei onkologischen Patientinnen und Patienten (9). Der sog. Distress-Thermometer wird in einer prospektiven Studie (ReScreen) untersucht (10).

Fazit für den klinischen Alltag: Regelmässiges aktives Nachfragen nach subjektiv belastenden Einschränkungen in den 6 Bereichen Kognition, Mobilität, Selbstversorgung, soziale Interaktion, Lebensaktivitäten und gesellschaftliche Teilnahme. Alternativ kann der Distress-Thermometer eingesetzt werden um belastende Bereiche (ja/nein, 28 Themen) zu erkennen.

Inhalte der onkologischen Rehabilitation

Rehabilitation umfasst per definitionem mehrere und koordinierte Interventionen (c): Eine Reha-Intervention setzt daher voraus, dass mehrere therapeutische Fachpersonen gemeinsam ziel-orientiert oder ziel-gesteuert (8) vorgehen und regelmässig und systematisch die Ziel-Erreichung und die Koordination der Interventionen absprechen. Dazu eignen sich sog. Reha-Boards.

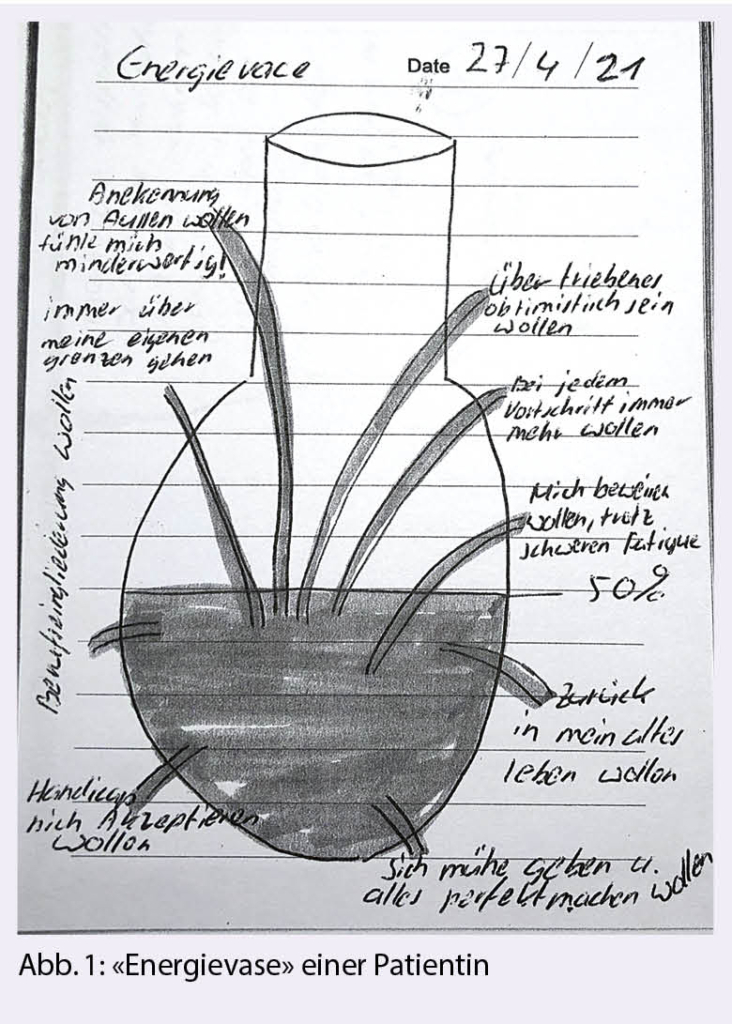

Bei krebsbetroffenen Menschen ist es eine zentrale Frage, welches das explizite Ziel der Reha-Intervention ist: orientiert (nur) am alten oder am neuen Leben? Im traditionellen Sinn bedeutet Rehabilitation (lat: rehabilitatio) Wieder-Herstellung, auch die WHO (f) verwendet den Begriff «wieder». Allerdings erlebt die grosse Mehrzahl von krebsbetroffenen Menschen eine neue eigene Realität: das Ziel ist nicht mehr «zurück ins gleiche Leben» wie vor der Krebsdiagnose, sondern «vorwärts in ein neues Leben». Die Orientierung am «alten Leben» bezüglich körperlicher, psychologischer, sozialer und intellektueller Funktion ist eine notwendige, aber nicht ausreichende Voraussetzung, da viele Menschen sog. innere Entwicklungen erfahren mit neu erkannten Prioritäten, Zielen und Lebenssinn. Eine Reha-Intervention sollte daher bei onkologischen Patientinnen und Patienten adäquate psychologische (11, 12), kreative (13, 14), existentielle (15) sowie körperbasierte (16) und Mind-Body- (17, 18) Reha-Interventionen beinhalten, dies ergänzend zu bewegungs-, physio-, ergo-, und ernährungstherapeutischen Interventionen.

Rehabilitation für onkologische Patientinnen und Patienten bedeutet Onkologische Rehabilitation resp. Onko-Reha. Eine substantielle Kompetenz in der Hauptdiagnose (Onkologie) ist für andere Reha-Bereiche (z.B. neurologische, kardiologische, oder muskuloskelettale Reha) eine Selbstverständlichkeit, in der Schweiz werden dagegen viele Onko-Reha-Angebote (traditionell) geführt von Internisten i.S. der «internistisch-onkologischen» Rehabilitation. Diese Tatsache kann zur Fokussierung resp. Limitation auf gewisse Indikationen (z.B. postoperative Onko-Reha) führen und die «volle» Integration der Rehabilitation in alle Behandlungspfade der Onkologie (noch) behindern. Die Frage nach Doppelkompetenz wurde kürzlich im Schweizer Krebsbulletin (SKB 2.2021) diskutiert (19). Der multiprofessionelle Verein oncoreha.ch erarbeitet Behandlungsempfehlungen, welche u.a. diese Frage erörtern.

Krebsbetroffene Menschen erarbeiten sich spezifische Kompetenzen im Umgang mit der Krebs-Diagnose, -Krankheit und -Therapien. Explizite Förderung der Selbstwirksamkeit soll daher ein zentrales Element jeder Onko-Reha-Intervention sein. Dies setzt substantielle Kompetenz und Erfahrung der Therapeutinnen und Therapeuten in Onkologie voraus. Der Austausch von Informationen von krebsbetroffenen Menschen, sog. Peers (20), kann eine grosse Stütze sein (21), die Bedeutung von sozialen Medien – notabene eingesetzt in strukturierten Programmen (22) – nimmt dabei zu.

Fazit für den klinischen Alltag: Inhalte der Onko-Reha-Intervention umfassen a) mehrere, koordinierte Reha-Interventionen für verschiedene Bereiche mit explizit gemeinsam formulierten Zielen, b) Reha-Interventionen fokussiert auf die existentielle, psychologische und soziale Belastung der krebsbetroffenen Menschen, c) substantielle onkologische Kompetenz und Erfahrung involvierter Therapeutinnen und Therapeuten, sowie d) Reha-Interventionen fokussiert auf Selbstkompetenz der Betroffenen mit Vermittlung von sog. Peer-support-Möglichkeiten.

Zeitpunkt der onkologischen Rehabilitation

In den Behandlungspfaden der modernen Onkologie treten akute, subakute und chronische Funktionsdefizite aller Bereiche auf, sowohl in der akuten Diagnosephase, der Behandlungsphase in kurativer Intention inkl. adjuvanter krebsspezifischer Therapien, beim Leben mit unheilbarer Krebserkrankung (23) und auch bei weit fortgeschrittener Krebserkrankung (24). Kurz, es gibt keinen klassischen Zeitpunkt für die Onko-Reha, das Ausmass der Funktionsdefizite bestimmt die Indikation.

Eine eher neue Entwicklung ist die Prä-Habilitation, d.h. Reha-Interventionen vor einer onkologischen Therapie mit Auftreten von substantiellen Funktionsdefiziten, z.B. neoadjuvante Radiochemotherapie gefolgt von Operation bei Tumoren des {oberen} GIT (25).

Fazit für den klinischen Alltag: Eine Onko-Reha-Intervention kann in jedem Zeitpunkt der Behandlungsphase, explizit in kurativen und nicht-kurativen Situationen, indiziert sein.

Form der onkologischen Rehabilitation

Reha-Interventionen können 1) von krebsbetroffenen Menschen selbstständig durchgeführt werden unter Begleitung von Fachpersonen, oder 2) in ambulanten Programmen, 3) semistationär (i.S. von Tageskliniken) oder 4) in stationären Programmen angeboten werden. Es liegen praktisch keine belastbaren wissenschaftlichen Daten vor über die Kriterien für die Form der Onko-Reha.

In der Schweiz orientiert eine nationale Studie – initiiert von der Krebsliga Schweiz – mit u.a. Survey von Betroffenen und Konsenstagung von Fachpersonen über die Situation der ambulanten Onko-Reha (26). Hauptaussagen sind: krebsbetroffene Menschen brauchen individualisierte Onko-Reha-Programme (mit modularen Standardeinheiten und fakultativen Einheiten), es braucht neue, an die moderne Onkologie angepasste Standards und Qualitätskriterien für ambulante Onko-Reha in der Schweiz. Eine neue Arbeitsgruppe des multiprofessionellen Vereins oncoreha.ch fokussiert auf diese Thematik.

Praktische Kriterien für die Frage, ob eine ambulante, teilstationäre oder stationäre Onko-Reha angezeigt ist, umfassen (neben der Frage, ob überhaupt adäquate Angebote vorhanden sind): a) Intensität und Koordinationsbedarf der Reha-Interventionen, respektive die Komplexität der Situation (g), b) Distanz vom Wohnort der krebsbetroffenen Person zu den Anbietern der Reha-Interventionen, und c) Notwendigkeit für lokale «real-time»-Zusammenarbeit der Therapeutinnen und Therapeuten.

Es kann ein stufenweises Vorgehen gewählt werden mit eskalierender Intensität oder primär eine fachliche Triage.

Fazit für den klinischen Alltag: Die Form der Onko-Reha-Intervention soll vom Onkologie-Team oder Hausarzt mit dem krebsbetroffenen Menschen besprochen werden bezüglich Vorlieben, bei Unsicherheit resp. Fehlen von Onko-Reha-Fachpersonen vor Ort kann ein stufenweises Vorgehen gewählt werden.

Konklusion

Viele krebsbetroffene Menschen haben einen im klinischen Alltag oft unerkannten Bedarf für Reha-Interventionen, welche in «allen» Zeitpunkten der Behandlungspfade indiziert sein können als selbstständige, ambulante, teilstationäre oder stationäre Massnahme. Eine aktive Nachfrage nach Einschränkungen der Funktionen im täglichen Leben ist wichtig.

Anmerkungen:

(a) «Krebsbetroffene Menschen»: ein Begriff, der die Selbstkompetenz von Patientinnen und Patienten würdigt und die gesunden Aspekte des Menschen und die Normalität betont.

(b) Umfassend oder ganzheitlich im Sinne von körperlich, emotional-psychisch, sozial, intellektuell, und spirituell.

(c) Rehabilitations-Intervention: «Der koordinierte Einsatz medizinischer, beruflicher, pädagogischer und technischer Massnahmen sowie Einflussnahme auf das physische und soziale Umfeld zur Funktionsverbesserung zum Erreichen einer grösstmöglichen Eigenaktivität zur weitest-gehenden Teilnahme in allen Lebensbereichen, damit der Betroffene in seiner Lebensgestaltung so frei wie möglich wird.» Als Leitgedanke zur Zielsetzung (der Rehabilitation) gilt es, «Unabhängigkeit und Selbstbestimmung möglichst im vorbestehenden Umfeld wieder herzustellen». (QUELLE)

(d) Regelmässig: idealerweise bei jeder klinischen Visite, mindestens bei onkologischen Staging-Untersuchungen, neuen Entscheidungen zu Krebstherapien oder Hospitalisationen (zu dieser Frage liegt wenig Literatur vor)

(e) Kurzform WHODAS: je 2 Fragen zu Kognition (Verständnis und Kommunikation), Mobilität (Bewegung und Fortbewegung), Selbstversorgung (Körperpflege, Anziehen, Essen und alleine zurechtkommen), soziale Interaktion (Interaktion mit anderen Menschen), Lebensaktivitäten (häusliche Pflichten, Freizeit, Arbeit und Schule), und Gemeinschaftsaktivitäten

(f) Definition Rehabilitation der Weltgesundheitsorganisation: «Ein Prozess der

darauf abzielt, dass Menschen mit Funktionseinschränkungen/Behinderungen ihre optimalen physischen, sensorischen, intellektuellen, psychologischen und sozialen Fähigkeiten & Funktionen wieder erreichen und aufrechterhalten können.»

(g) Beispiel 1: bei schwerer Survivorship-Fatigue ist ein hoch-spezialisiertes, onkologie-kompetentes, und intensives Reha-Programm notwendig in einer hohen Intensität (Anzahl Reha-Einheiten pro Tag) und Koordinationsbedarf (transprofessionelle Rapporte für jede Patientin und Patient einmal pro Woche). Beispiel 2: bei Vorliegen von relevanten (aktuell aktiv behandelten) Begleiterkrankungen oder Syndromen ist oft spezialisierte internistische (z.B. Kardiologie, Pneumologie), psychiatrische oder geriatrische Expertise notwendig.

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Cancer Survivor & Fatigue Clinic

c/o Onkologie Schaffhausen

Rheinstrasse 17

8200 Schaffhausen

flo.strasser@bluewin.ch

Der Autor hat in Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte deklariert.

◆ Im klinischen Alltag sollen regelmässig Einschränkungen der Kognition, Mobilität, Selbstversorgung, sozialen Interaktion, Lebensaktivitäten und gesellschaftlichen Teilnahme erfragt werden.

◆ Bei der Wahl eines ambulanten, teilstationären oder stationären Onko-Reha Angebots ist (die für den aktuellen Patienten) notwendige onkologische Kompetenz und die Verfügbarkeit von Reha-Interventionen für existentielle Belastungen zu berücksichtigen.

◆ Jede Onko-Reha-Intervention muss die Selbstkompetenz der Betroffenen fördern können und Unterstützung durch und Vernetzung mit peers nach Möglichkeit einbeziehen.

◆ Eine Onkologische Rehabilitation kann in jeder Phase der Behandlungspfade der modernen Onkologie indiziert sein, inklusive kurative und nicht-kurative, sog. palliative Situationen.

◆ Bei der Wahl eines ambulanten, teilstationären oder stationären Reha-Angebots muss die notwendige Intensität und der Koordinationsbedarf berücksichtigt werden.

Messages à retenir

◆ Dans la pratique clinique quotidienne, il convient d’évaluer régulièrement les limitations en matière de cognition, de mobilité, de soins personnels, d’interaction sociale, d’activités de la vie courante et de participation sociale.

◆ Lors du choix d’un service d’onco-réhabilitation ambulatoire, de jour ou hospitalier, il convient de prendre en considération (la compétence oncologique requise pour le patient actuel) et la disponibilité d’interventions de réhabilitation pour le stress existential.

◆ Toute intervention d’onco-réhabilitation doit être en mesure de promouvoir l’auto-compétence des personnes concernées et inclure le soutien et la mise en réseau avec des pairs lorsque cela est possible.

◆ La réadaptation oncologique peut être indiquée à n’importe quel stade du parcours de traitement de l’oncologie moderne, y compris dans les situations curatives et non curatives / dites palliatives.

◆ Lors du choix d’un service de réadaptation ambulatoire, de jour ou hospitalier, il faut tenir compte de l’intensité nécessaire et des besoins de coordination.

1. Cordova MJ, Riba MB, Spiegel D. Post-traumatic stress disorder and cancer. Lancet Psychiatry 2017;4(4):330-338

2. Vehling S, Kissane DW. Existential distress in cancer: Alleviating suffering from fundamental loss and change. Psychooncology 2018;27(11):2525-253

3. Baker P, Beesley H, Fletcher I, Ablett J, Holcombe C, Salmon P. ‚Getting back to normal‘ or ‚a new type of normal‘? A qualitative study of patients‘ responses to the existential threat of cancer. Eur J Cancer Care (Engl) 2016;25(1):180-9

4. Le Boutillier C, Archer S, Barry C, King A, Mansfield L, Urch C. Conceptual framework for living with and beyond cancer: A systematic review and narrative synthesis. Psychooncology 2019;28(5):948-959

5. Camara C, Caroline Vos M, de Rooij BH, Pijnenborg JMA, Boll D, van de Poll-Franse LV, Ezendam NPM. The role of positive psychological changes in anxiety and depression of patients with ovarian tumors and their partners: an observational study from the population-based PROFILES registry. Support Care Cancer 2019;27(2):423-431

6. Nalbant B, Karger A, Zimmermann T. Cancer and Relationship Dissolution: Perspective of Partners of Cancer Patients. Front Psychol. 2021 May 21;12:624902

7. Song Y, Chen S, Roseman J, Scigliano E, Redd WH, Stadler G. It Takes a Team to Make It Through: The Role of Social Support for Survival and Self-Care After Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplant. Front Psychol. 2021 Mar 26;12:624906

8. Strasser F. Onkologische Rehabilitation integriert in die Behandlungspfade der modernen Onkologie. Ther Umsch 2019;76(8):449-459

9. Vaganian L, Bussmann S, Boecker M, Kusch M, Labouvie H, Gerlach AL, Cwik JC. An item analysis according to the Rasch model of the German 12-item WHO Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0). Qual Life Res. 2021 May 20

10. Olsson Möller U, Rydén L, Malmström M. Systematic screening as a tool for individualized rehabilitation following primary breast cancer treatment: study protocol for the ReScreen randomized controlled trial. BMC Cancer. 2020 May 29;20(1):484

11. Tauber NM, O’Toole MS, Dinkel A, Galica J, Humphris G, Lebel S, Maheu C, Ozakinci G, Prins J, Sharpe L, Smith AB, Thewes B, Simard S, Zachariae R. Effect of Psychological Intervention on Fear of Cancer Recurrence: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Oncol. 2019 Nov 1;37(31):2899-291

12. Guarino A, Polini C, Forte G, Favieri F, Boncompagni I, Casagrande M. The Effectiveness of Psychological Treatments in Women with Breast Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Med. 2020 Jan 12;9(1):209

13. Qi Y, Lin L, Dong B, Xu E, Bao Z, Qi J, Chen X, Tian L. Music interventions can alleviate cancer-related fatigue: a metaanalysis. Support Care Cancer. 2021 Jul;29(7):3461-3470

14. Köhler F, Martin ZS, Hertrampf RS, Gäbel C, Kessler J, Ditzen B, Warth M. Music Therapy in the Psychosocial Treatment of Adult Cancer Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. Front Psychol. 2020 Apr 16;11:651.

15. Bauereiß N, Obermaier S, Özünal SE, Baumeister H. Effects of existential interventions on spiritual, psychological, and physical well-being in adult patients with cancer: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Psychooncology. 2018 Nov;27(11):2531-2545

16. Mühlenpfordt I, Stritter W, Bertram M, Ben-Arye E, Seifert G. The power of touch: external applications from whole medical systems in the care of cancer patients (literature review). Support Care Cancer. 2020 Feb;28(2):461-471

17. Cillessen L, Johannsen M, Speckens AEM, Zachariae R. Mindfulness-based interventions for psychological and physical health outcomes in cancer patients and survivors: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Psychooncology. 2019 Dec;28(12):2257-2269

18. Hall DL, Luberto CM, Philpotts LL, Song R, Park ER, Yeh GY. Mind-body interventions for fear of cancer recurrence: A systematic review and meta-analysis. Psychooncology. 2018 Nov;27(11):2546-2558

19. https://www.sakk.ch/sites/default/files/2021-05/SKB%2002-2021_0.pdf

20. Schmidt F, Ribi K, Haslbeck J, Urech C, Holm K, Eicher M. Adapting a peer-led self-management program for breast cancer survivors in Switzerland using a co-creative approach. Patient Educ Couns. 2020 Sep;103(9):1780-1789

21. Kaiser M, Adami S, Lucius-Hoene G, Muller-Nordhorn J, Goerling U, Breuning M, Holmberg C. Learning-by-doing: the importance of experiential knowledge sharing for meeting the information needs of people with colorectal cancer in Germany-a qualitative study. BMJ Open 2021;11(2):e038460

22. https://www.mysurvivalstory.org/

23. Jordan K, Aapro M, Kaasa S, Ripamonti CI, Scotté F, Strasser F, Young A, Bruera E, Herrstedt J, Keefe D, Laird B, Walsh D, Douillard JY, Cervantes A. European Society for Medical Oncology (ESMO) position paper on supportive and palliative care. Ann Oncol. 2018 Jan 1;29(1):36-43

24. Chowdhury RA, Brennan FP, Gardiner MD. Cancer Rehabilitation and Palliative Care-Exploring the Synergies. J Pain Symptom Manage. 2020 Dec;60(6):1239-1252

25. Waterland JL, McCourt O, Edbrooke L, Granger CL, Ismail H, Riedel B, Denehy L. Efficacy of Prehabilitation Including Exercise on Postoperative Outcomes Following Abdominal Cancer Surgery: A Systematic Review and Meta-Analysis. Front Surg. 2021 Mar 19;8:628848

26. Dorey G, Cabaset S, Richard A, Dehler A, Kudre D, Schneider-Mörsch B, Sperisen N, Schmid M, Rohrmann S. National study for multidisciplinary outpatient oncological rehabilitation: online survey to support revised quality and performance criteria. Support Care Cancer. 2021 Jul;29(7):3839-3847

27. Andrews G, et al. Normative data for the 12 item WHO Disability Assessment Schedule 2.0. PLoS One. 2009 Dec 17;4(12):e8343

info@onco-suisse

- Vol. 11

- Ausgabe 4

- August 2021