- Rogaratinib zur Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem Plattenepithelkarzinom der Lunge

Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung (SAKK) stellt in dieser Ausgabe eine Studie vor. Die SAKK ist eine Non-Profit-Organisation, die klinische Studien in der Onkologie durchführt. Bei Interesse für die hier vorgestellte Studie oder falls Sie eine Patientin oder einen Patienten zuweisen möchten, kontaktieren Sie bitte den Studienverantwortlichen (Coordinating Investigator) oder den Studienkoordinator (Clinical Project Manager).

Die Therapie von Plattenepithelkarzinomen der Lunge (SQCLC) ist oft schwierig, da spezifische molekulare Veränderungen zur Zeit noch fehlen, die gezielt angegangen werden können. Der neue Wirkstoff Rogaratinib könnte für diejenigen Patienten eine Therapieoption sein, deren Tumoren eine Überexpression von FGFR-mRNA aufweisen.

Der zweithäufigste histologische Subtyp des nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms (NSCLC) ist das Plattenepithelkarzinom (SQCLC), der in verschiedenen Regionen der Schweiz mit hohem Raucheranteil in der Bevölkerung bis fast ein Drittel aller NSCLC ausmacht. Wegen verschiedener klinisch-pathologischer Merkmale (höheres Alter der Patienten, oft fortgeschrittene Erkrankung bei der Diagnose, zentrale Lage der Tumoren) und des Fehlens molekularer Veränderungen, die mit einer gezielten Therapie behandelt werden könnten, ist die Therapie des SQCLC oft schwierig. Dementsprechend haben die Patienten in der Regel eine schlechte Prognose; das mediane Überleben ist rund 30% kürzer als bei Patienten mit einem Adenokarzinom der Lunge.

Rogaratinib – ein neuer Wirkstoff

Bei rund 46% der Patienten mit SQCLC liegt in den Tumorzellen eine Überexpression der mRNA des Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptors (FGFR) vor; daher besteht das Potenzial, dass diese Tumoren mit einer FGFR-gerichteten Behandlung therapiert werden können. Rogaratinib ist ein FGFR-Inhibitor, der in präklinischen Modellen eine starke antitumorale Wirksamkeit bei Tumorzellen zeigte, die FGFR überexprimierten. Die klinische Erfahrung mit Rogaratinib stammt aus zwei Phase-I-Studien, in die Patienten mit therapierefraktären, lokal fortgeschrittenen oder metastasierten soliden Tumoren mit Überexpression von FGFR-mRNA aufgenommen wurden. Rogaratinib erwies sich als gut verträglich, ohne dosislimitierende Toxizität, und mit vielversprechender klinischer Aktivität, insbesondere bei Blasenkrebs. Momentan ist Rogaratinib weder in der Schweiz noch in anderen Ländern als Medikament zugelassen.

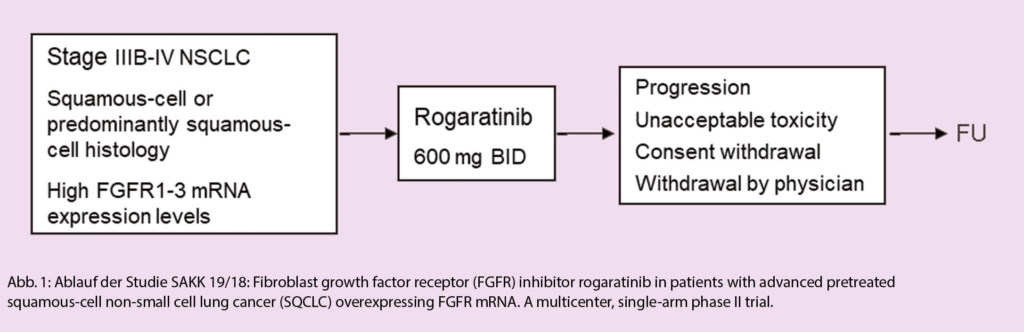

Ablauf der Studie SAKK 19/18

In der Phase-II-Studie SAKK 19/18 möchten wir herausfinden, ob und wie gut Rogaratinib bei Patienten mit einem fortgeschrittenen SQCLC wirkt und wie verträglich resp. sicher diese Therapie ist. An der Studie können Personen teilnehmen, die an einem fortgeschrittenen SQCLC mit FGFR-mRNA-Überexpression leiden und bei denen mindestens schon eine Behandlung des SQCLC durchgeführt wurde. Insgesamt werden 24 Patienten an der Studie teilnehmen.

Alle Teilnehmenden erhalten den Wirkstoff Rogaratinib (einarmige Studie). Rogaratinib wird zweimal täglich in Tablettenform eingenommen (600 mg pro Dosis, 1200 mg pro Tag). Diese Behandlung wird so lange weitergeführt, bis eine Tumorprogression auftritt, die Therapie wegen untolerierbarer Toxizität abgebrochen werden muss oder der Patient die Therapie beenden möchte. Alle Studienteilnehmenden werden lebenslang nachkontrolliert.

Teilnehmende Zentren:

Kantonsspital Baden, Universitätsspital Basel, EOC – Istituto Oncologico della Svizzera Italiana, Inselspital Bern, Kantonsspital Graubünden, Hôpital Fribourgeois – Hôpital Cantonal, Hôpitaux Universitaires de Genève, Kantonsspital Baselland Liestal,

Kantonsspital St. Gallen, Kantonsspital Winterthur.

Coordinating Investigator:

Dr. med. Alfredo Addeo, Hôpitaux Universitaire de Genève HUG

alfredo.addeo@hcuge.ch

Supporting Coordinating Investigators:

Prof. Dr. med. Dr. phil. nat. Markus Jörger,

Kantonsspital St. Gallen, markus.joerger@kssg.ch

Clinical Project Manager:

Gilles Godar, SAKK Bern, gilles.godar@sakk.ch

Direktor Tumor- und Forschungszentrum

Kantonsspital Graubünden

7000 Chur

tumorzentrum@ksgr.ch