- Prélude à l’ après-midi d’ iPhone

On ne saurait offenser le lecteur en explicitant la référence parodique du présent titre à l’ une des plus belles œuvres orchestrales du répertoire de la musique occidentale.

L’ iPhone (i pour internet) est un smartphone dont l’ étymologie anglo-grecque signifie « téléphone intelligent », comme si l’ intelligence se réduisait aux multiples applications de cet ordinateur de poche. Summum de technologie, il offre une gamme diversifiée de services, allant du paiement direct à l’ auto-photographie égocentrique et aux mouvements browniens que représentent nombre de messages oraux ou écrits à la vacuité sidérale.

« Chaque minute 480 000 tweets sont lancés, 2,4 millions de snaps sont publiés et 973 000 personnes se branchent sur Facebook » (1). L’ appellation de cette correspondance démontre une fois encore la suprématie de la langue anglaise. Gazouillis, traduction française de tweet, pourrait bien correspondre au niveau général de la pensée. Foire mondiale aux états d’ âmes, les réseaux sociaux, devenus comme l’ oxygène indispensables à la vie, révèlent, au travers d’ innombrables textes, souvent anonymes, photos et vidéos, les méandres de la condition humaine.

L’ iPhone donne à ses utilisateurs le sentiment fallacieux de liberté voire de puissance, alors que cette technologie numérique, pilotée par des spécialistes du marketing, aboutit au résultat inverse en créant chez eux, particulièrement les adolescents, un état de dépendance.

Menée par la Haute Ecole de sciences appliquées de Zurich, en partenariat, notamment, avec l’ Université de Genève, l’ étude JAMES (Jeunes/Activités/Médias-Enquête Suisse) auprès de 1200 jeunes de 12 à 19 ans révèle que 99 % d’ entre eux possèdent un smartphone dont trois quart se connectent quotidiennement à Instagram ou Snapchat, utilisant leur portable en moyenne 2h30 par jour. De plus, on observe au cours des quatre dernières années une forte augmentation de la cyber-manipulation (2).

« L’ utilisation d’ écrans, en particulier à travers les réseaux sociaux, va stimuler fortement les circuits de la récompense … et donc peut induire un comportement addictif » (3). Un usage immodéré de la tablette tactile apparaît préjudiciable au développement d’ un jeune cerveau. « Ce que nous faisons subir à nos enfants est inexcusable. Jamais, sans doute, dans l’ histoire de l’ humanité, une telle expérience de décérébration n’ avait été conduite à aussi grande échelle » (4). Il est certain que l’ omniprésence de l’ image nuit à l’ imagination et plus encore à l’ abstraction, opération de simplification par laquelle l’ esprit sépare et isole certains caractères des objets, indispensable à la pensée.

Un simple et prosaïque exemple : les pièces radiophoniques, théâtrales et policières, diffusées avant l’ ère de la télévision, conduisaient l’ auditeur à imaginer, à la seule voix des protagonistes, leur visage et leur allure.

En 2020, on estime à 2,9 milliards le nombre d’ individus assujettis à un smartphone. On les voit, isolés du milieu ambiant, tapoter de leur pulpe digitale les touches d’ un petit clavier, les yeux rivés sur un écran. On les entend livrer sans retenue leurs pré-

occupations domestiques dans tous les lieux de l’ espace public. Dans les rues déambulent de nombreux quidams solitaires de tous âges munis d’ une oreillette, qui parlent à haute voix et gesticulent non sans rappeler étrangement, tout mauvais esprit mis à part, certains patients qui, il y a quelques décennies, se promenaient dans le parc d’ institutions psychiatriques où ils séjournaient.

A l’ instar d’ un traitement médical, l’ iPhone n’ est pas dépourvu d’ effets secondaires.

Dans un passé récent, le temps et la peine que prenait la rédaction d’ une lettre incitait généralement son auteur à réfléchir à ce qu’ il avait à dire et à la façon de l’ exprimer.

« L’ infobésité » entravant la productivité des entreprises

Aujourd’ hui, l’ afflux incessant de SMS (acronyme de Short Message Service) et de courriers électroniques, « armes de distraction massive », véhiculés hic et nunc, maintient les correspondants dans l’ immédiateté des échanges, source de stress permanent. Définie comme un excès d’ informations par rapport à la capacité de les traiter, « l’ infobésité » pourrait même menacer la productivité des entreprises. « Le fait d’ être toujours connecté induit le multitâche, un mode de fonctionnement que le cerveau humain n’ est pas capable de maîtriser » (5). Il est ainsi conseillé de savoir débrancher son ordinateur et son téléphone portable pour temporairement ne rien faire voire s’ ennuyer. Le vagabondage mental (mind wandering) favoriserait la créativité (6).

Cette « sorte d’ intoxication par la hâte » comme le déplorait déjà Paul Valéry (1871-1945) (7) et un bagage linguistique souvent limité expliquent la faiblesse du langage qu’ un correcteur d’ orthographe intégré ne saurait masquer.

Les usagers de l’ iPhone suivent ainsi, sans le savoir, ce qu’ écrivait Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), s’ insurgeant alors contre les puristes, dans une lettre du 12 avril 1765 à Pierre-Alexandre Du Peyrou (1729-1794), notable neuchâtelois issu d’ une famille huguenote française : « Qu’ une expression soit ou ne soit pas ce qu’ on appelle française ou de bel usage, ce n’ est pas de cela qu’ il s’ agit : on ne parle et l’ on n’ écrit que pour se faire entendre ; pourvu qu’ on soit intelligible, on va à son but ».

Mais ils semblent ignorer aussi « qu’ aucune vie intellectuelle n’ est possible sans ce moyen primordial de communication qu’ est le langage, et que la pensée est inséparable de son expression » (8).

L’ hyperconnectivité prive l’ individu de moments d’ isolement. Or il en va de la solitude comme du cholestérol. Il y a la mauvaise, imposée, ressentie comme un abandon voire un rejet, celle que déplore Victor Hugo (1802-1885) : « L’ enfer est tout entier dans ce mot : solitude ». Mais il y a la bonne qui, recherchée, devrait permettre à chacun de réfléchir sur lui-même, autrui et le monde.

Car c’ est dans un certain esseulement que peuvent se réaliser deux opérations primordiales de l’ esprit, fondements de toute activité humaine intelligente, harmonieuse et efficace : l’ attention, qui permet l’ ouverture des sens à la réalité du monde et la concentration, cheminement inverse, qui isole la conscience de toute distraction perturbatrice.

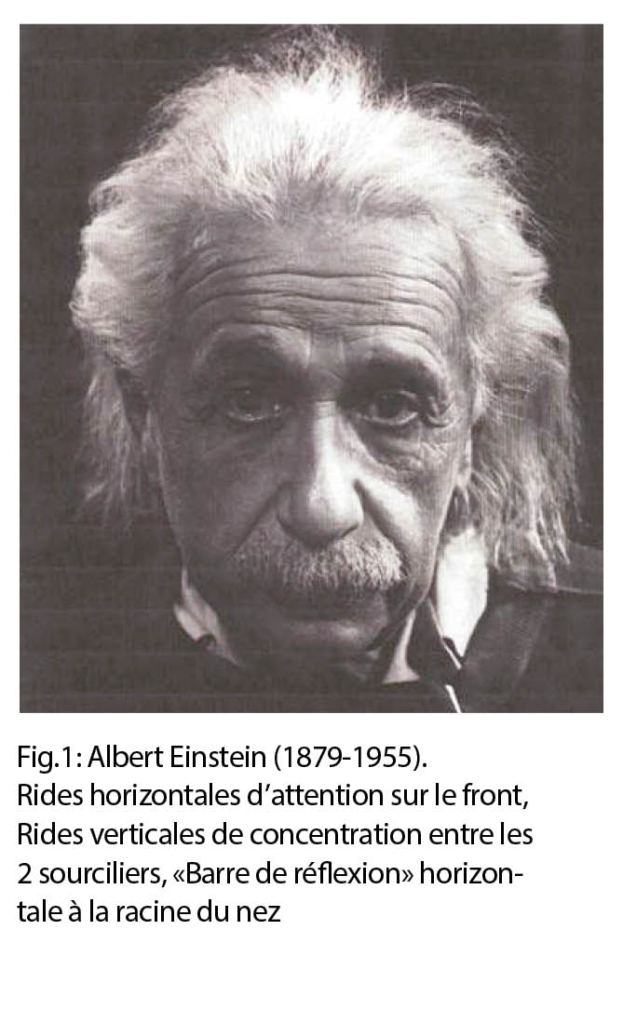

La maîtrise de ces deux actions se lit, en communication non verbale, sur le visage d’ Albert Einstein (1879-1955) creusé de deux sortes de rides : celles d’ attention, horizontales et profondes sur le front, au nombre de quatre et celles de concentration représentées par deux plis verticaux entre les muscles sourciliers et par une barre à la racine du nez dite « barre de réflexion » (fig.1) (9).

Parmi les éléments perturbateurs, la musique (évidemment non classique) joue un rôle de premier plan.

La musique d’ ambiance omniprésente par peur du silence

Elle est distillée partout : dans les établissements publics, les aéroports, les avions, les ascenseurs, les toilettes et bien sûr les voitures. De ces dernières s’ exhalent, en circulation urbaine, de bruyantes mélopées scandées par une puissante et primitive percussion, audibles vitres fermées ou, mieux encore, ouvertes. Mais pas d’ inquiétude, il n’ existe aucun risque d’ entendre Bach ou Mozart !

Une anecdote à ce sujet. Attablé dans un restaurant baigné d’ une affligeante musique d’ ambiance, le compositeur neuchâtelois René Gerber (1908-2006) demande au sommelier de bien vouloir l’ interrompre. S’ ensuit ce bref dialogue : « Ah, Monsieur n’ aime pas la musique ? – C’ est précisément parce que je l’ aime que je vous demande de l’ arrêter » (10).

L’ une des conséquences de l’ iPhone, dont sans doute peu de gens se soucient, réside dans le déclin de l’ écriture manuscrite qui pourtant demeure irremplaçable pour qui aime et sait écrire.

La sensation que procure la tenue d’ un stylo ou mieux celle d’ une plume réservoir, pour rédiger ne serait-ce que quelques lignes, ne peut se comparer à celle produite par le pianotage sur un clavier. De plus, tout en servant l’ expression, le geste graphique révèle, sans qu’ il en soit conscient, le caractère et la personnalité du scripteur et donne à sa signature une grande signification. C’ est encore par l’ écriture et son organisation progressive qu’ on peut suivre la maturation intellectuelle et psychologique de l’ enfant puis de l’ adolescent jusqu’ à l’ âge adulte.

Son large éventail de possibilités et sa facilité d’ utilisation confèrent à l’ iPhone un fort pouvoir attractif, bien compréhensible. Ce n’ est toutefois qu’ un moyen, certes formidable, mais qui asservit plus qu’ il ne libère.

La vraie liberté ne réside-t-elle pas d’ abord dans la discipline personnelle qui reconnaît une légitime autorité, accepte l’ effort, prend le temps de la réflexion et maîtrise le discours ? « Cum Athenae florerent, nimia libertas civitatem miscuit » (Alors qu’ Athènes était florissante, la liberté excessive désorganisa la cité) (Phèdre, 14 av. – 50 apr. J.-C.).

Cardiologue FMH

Chemin Thury 12

1206 Genève

jean-jacques.perrenoud@unige.ch

1. Schaad B. Carte blanche. Rev Med Suisse 2019; 15:1779.

2. www.zhaw.ch/psychologie/JAMES

3. Ambresin A-E. Le numérique agit comme un tsunami sur le cerveau des adolescents. In : Votre cerveau a été piraté, G. Scancarello. Les Explorations no 2. Edition Heidi.news, Genève, octobre 2019.

4. Desmurget M. La fabrique du crétin digital. Les dangers des écrans pour nos enfants. Editions du Seuil, Paris, 2019.

5. Compernolle T. La productivité des entreprises menacée par l’ hyperconnectivité et l’ infobésité. BCGE Dialogue. Hiver 2019/20 : 14-15.

6. Zomorodi M. L’ ennui nous sauvera. Trad. J Pribula. Editions Massot, Paris, 2019.

7. Valéry P. Conférence à l’ Université des Annales, Paris, 16 janvier 1935.

8. Godet M. La question du français dans le Canton de Neuchâtel. In : La langue française, Cahiers de l’ Institut neuchâtelois. Editions de la Baconnière, Neuchâtel, 1954.

9. Brulard M. Les deux faces d’ Einstein. L’ Information immobilière no 43, Genève, 1990.

10. Anecdote rapportée de vive voix à l’ auteur par le compositeur.

la gazette médicale

- Vol. 9

- Ausgabe 6

- November 2020