Rund um den Weidstein am Lauerzersee

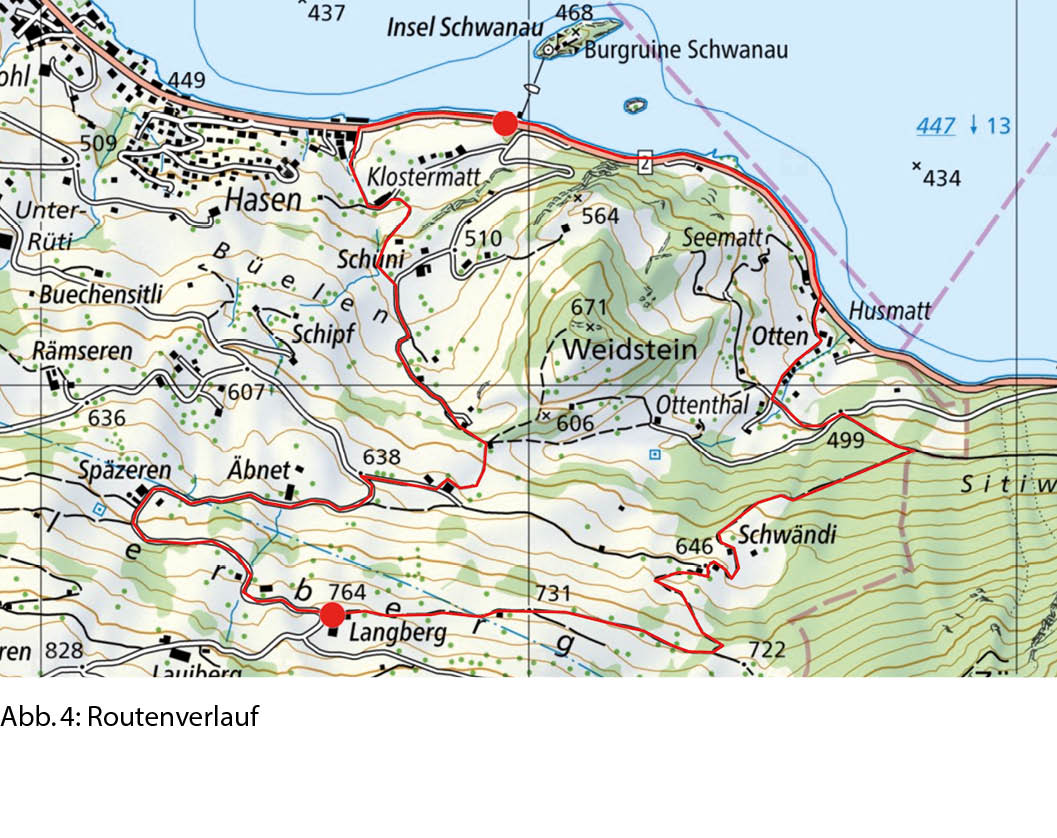

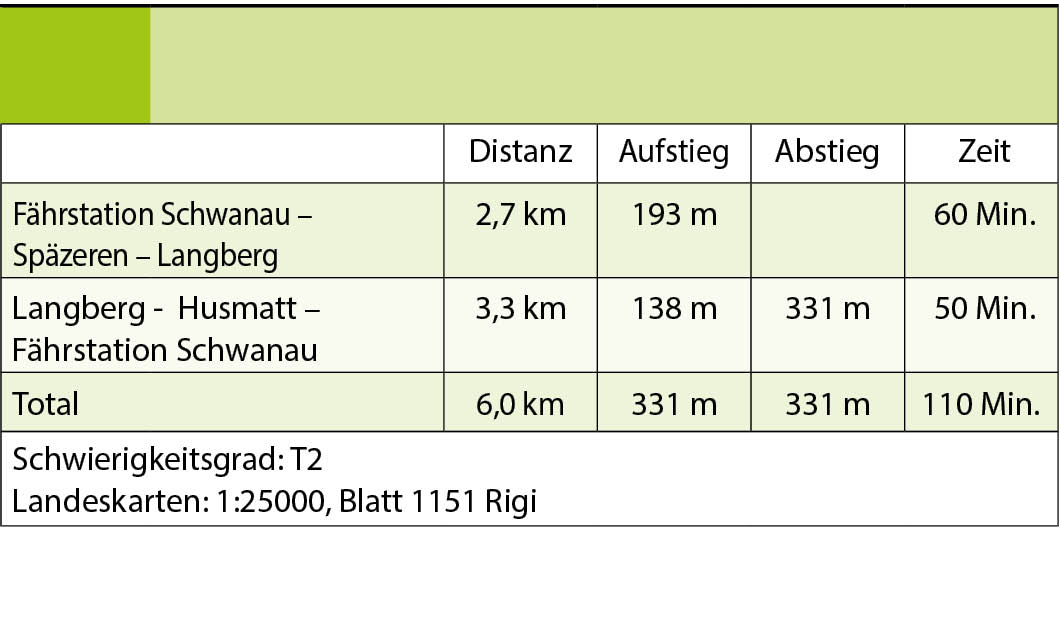

Es regnet zwar in Strömen, trotzdem haben wir keine Lust, auf eine regenfreie Phase zu warten, die uns der Wetterradar verspricht. Kurz entschlossen fahren wir ans Südufer des Lauerzersees zur Fährstation der Burgruine und des gleichnamigen Inselrestaurants Schwanau. Wir folgen ein kurzes Stück der Seestrasse bis zur Schnapsbrennerei Zgraggen am Dorfeingang von Lauerz. Dort zweigt bergwärts ein Feldweg zur Klostermatt ab. Wir umgehen diesen Hof gegen Osten und wenden uns sofort wieder zum Hang. Über einen weiteren Feldweg erreichen wir ein Fahrsträsschen, das uns zum Sattel südlich des Weidsteins hinaufbringt. Der letzte Abschnitt besteht aus einem Waldweg, der rechts an einem Wirtschaftsgebäude vorbeiführt.

Von hier aus richtet sich unsere Route immer mehr gegen Westen zur Bergstrasse, die wir über eine weite Kehre bis zur Kapelle auf Langberg benutzen. Zwischen den Höfen Äbnet und Späzeren muss die Strasse im stotzigen Gelände gerade mit hohen Mauern aus mächtigen Steinblöcken neu befestigt werden. Vom Lauerzersee aus erscheint die Landschaft unterhalb der Hoflue und dem Gotterli lange nicht so steil wie wenn man sich im Hang selbst befindet. Am Ahorenberg kommen wir an einem gut erhaltenen alten Bauernhaus vorbei, das typisch für die Bauweise in der Region ist (Abb. 1). Die dem Heiligen Niklaus geweihte Marienkapelle auf dem Langberg birgt eine Statue der Muttergottes mit Kind, die, woher auch immer herkommend, während der Franzosenkriege auf dem Haggen versteckt worden ist. Zwischen 1860 und 1870 hat sich die Bauerntochter Elisabeth Ott vom Haggen mit einem von Euw auf dem Lauerzerberg verheiratet. Sie konnte die Statue mit sich nehmen und hat ihr mit der Kapelle auf dem Langberg eine neue Bleibe errichtet. Wenn wir schon den Haggen erwähnen, wie die Einheimischen die Haggenegg westlich der Kleinen Mythen nennen, sollten wir auch festhalten, dass dieser Pass, über den der Pilgerweg nach Santiago di Compostela führt, auch von Johann Wolfgang von Goethe auf seinen Reisen durch die Schweiz zweimal begangen worden ist. Er soll im Juni 1775 mit seinem Freund Passavant «behend und begeistert von der Haggenegg nach Schwyz hinuntergesprungen sein» (1).

Wir springen zwar nicht, aber gehen trotzdem flotten Schrittes weiter, denn von nun an geht es bergab, vorerst nach Osten über den Feldweg Richtung Zünggelenflue, die wir heute allerdings im triefenden Nebel nicht sehen können. Dort, wo der Weg den ersten Waldstreifen quert, zweigt bei einem alten Brunnentrog ein Pfad ab, der sich steil zum Schwändihof hinunterschlängelt (Abb. 2). Weiterhin stotzig gelangen wir in den Sitiwald, wo wir auf eine Fahrstrasse zum Zingel-Steinbruch stossen. Dieser folgen wir nach Westen zum Strässchen, das vom Bierkeller her den Hof Ottenthal erschliesst. Ein solcher Bierkeller steht auch an ebenso schattiger Stelle an der Strasse ins Muotathal. Durst hin oder her, wir steigen entlang eines Bachs direkt nach Otten und zur Husmatt ab. Das letzte Stück Weg folgt dem Ufer des Lauerzersees, der für ein erfrischendes Bad, auch bei Dauerregen im Sinne des Wortes wärmstens empfohlen werden kann (Abb. 3). Der See ist flach und wird deshalb im Sommer von Liebhaberinnen und Liebhabern wärmeren Wassers sehr geschätzt. Jetzt im Frühjahr ist das Wasser angenehm erfrischend (Abb. 4).

Der Lauerzersee ist ein Relikt der letzten Eiszeit und blieb beim Rückzug eines Arms des Reussgletschers als glazialer Restsee liegen. Anlässlich des Bergsturzes von Goldau 1806 kam es im Lauerzersee zu einer Schwallwelle (Tsunami). Ein Seitenausläufer des Bergsturzes erreichte den kleinen See und erzeugte eine 20 Meter hohe Flut, die über die Insel Schwanau hinwegraste und Lauerz sowie Seewen verwüstete. Beim Zurückfluten riss sie mit, was sich ihr in den Weg gestellt hatte. Der Turm einer Kapelle samt Glocke wurde später am gegenüberliegenden Ufer des Sees gefunden (2). Die Insel Schwanau mit ihrer Burg hatte viele Besitzer. Einst gehörte sie den Kyburgern, gelangte später an die Lenzburger und wurde schliesslich von den Habsburgern übernommen. Die ältesten Reste des Bergfrieds gehen bis auf die Kyburger zurück (12. Jahrhundert). Später bewohnte der Einsiedler Johann Linder die Insel, auf der 1684 auch eine Kapelle errichtet wurde. Die besagte Schwallflut zerstörte alle Gebäude, die vom General und Landeshauptmann Ludwig Auf der Maur im 19. Jahrhundert wieder aufgebaut wurden. Von dessen Familie ging die Insel in den Besitz des Kantons Schwyz über (3).

Riedstrasse 9

6430 Schwyz

christian.besimo@bluewin.ch

1. Leisi E: Streiflichter. Unzeitgemässe Essays zu Kultur, Sprache und Literatur. Gunter Narr Verlag, Tübingen 1995, Seite 130.

2. Schmid MR: Wenn sich Berge zu Tal stürzen. Der Bergsturz von Goldau 1806. Fotorotar, Egg 2006.

3. Kälin W: Die Insel und Burg Schwanau. Schwyzer Hefte Nr. 18. Benziger,

Einsiedeln 1980.

Herz und Psyche

Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören zu den häufigsten Ursachen von Mortalität und Morbidität in der Schweiz. Auch psychische Störungen wie Depressionen und Angstzustände sind weit verbreitet und gehören zu den häufigsten Erkrankungen, welche die Lebensqualität der Patienten beeinträchtigen. Die Komorbidität von kardiovaskulären und psychischen Erkrankungen stellt somit eine enorme Herausforderung für die moderne Medizin dar, allein schon wegen der grossen Zahl der betroffenen Patient*innen. In den letzten Jahren hat eine zunehmende Zahl von Studien wiederholt die Wechselwirkung zwischen Herzerkrankungen und psychosozialen Aspekten aufgezeigt. Dementsprechend ist die Berücksichtigung und das Verständnis der biopsychosozialen Aspekte bei der Entstehung von Herzkrankheiten einerseits und der psychologischen und sozialen Dimensionen des Krankseins aufgrund von Herzkrankheiten andererseits für die tägliche klinische Praxis wichtig. Darüber hinaus ist die Behandlung von Herzpatienten oft komplex und erfordert einen multidisziplinären und integrativen Ansatz, um ein effektives Langzeitmanagement zu gewährleisten. Der vorliegende Artikel gibt einen Überblick über die psychosozialen Aspekte von Herzkrankheiten und den Zusammenhang zwischen kardiovaskulären und psychologischen Erkrankungen.

Cardiovascular diseases are among the leading causes of death and illness-related disability in Switzerland. Similarly, psychological disorders such as depression and anxiety, are highly prevalent and are leading conditions limiting patient’s quality of life. The comorbidity of cardiovascular and mental illnesses thus represents an enormous challenge for modern medicine, if only because of the large number of patients affected. In recent years, a growing number of studies have repeatedly shown the reciprocal interaction between heart disease and psychosocial aspects. Accordingly, considering and understanding biopsychosocial aspects in the development of heart diseases on one side, and psychological and social dimensions of being ill due to heart disease on the other side is important for daily clinical practice. Furthermore and most importantly, the treatment of cardiac patients is often complex and requires a multidisciplinary and integrative approach to emphasize effective long-term management.

The present article provides a comprehensive overview on the psychosocial aspects of heart disease and the link between cardiovascular and psychological diseases.

Key Words: psychological disorders, Cardiovascular diseases, mental illness, depression, anxiety

Einleitung

Herzkreislauferkrankungen gehören nach wie vor zu den häufigsten Ursachen von Morbidität und Mortalität in der Schweiz. Ihre Entstehung und ihr Verlauf lassen sich häufig durch geeignete primär- und sekundärpräventive Massnahmen besser beeinflussen als es bei vielen anderen Erkrankungen der Fall ist. In den letzten Jahren hat die Evidenz darüber, welchen Einfluss psychosoziale Faktoren auf die Entstehung und den Verlauf von Herzerkrankungen haben, deutlich zugenommen. Entsprechend wird die Relevanz des Zusammenhanges und der Wechselwirkung von Herz und Psyche immer mehr erkannt und hat konsequenterweise dazu geführt, dass diese Aspekte in den europäischen und amerikanischen Leitlinien etabliert sowie mit aktuellen und dedizierten Positionspapieren verankert wurden (1-4). Bei der koronaren Herzkrankheit (KHK), Herzinsuffizienz, arteriellen Hypertonie und bei Herzrhythmusstörungen besteht eine robuste Evidenz hinsichtlich der Bedeutung psychosozialer Faktoren, die eine Berücksichtigung in der kardiologischen Versorgung sinnvoll machen (2, 3). Der Grad der Umsetzung in den klinischen Alltag ist jedoch noch defizitär. Es wird empfohlen, psychosoziale Belastungen und psychische Begleiterkrankungen routinemässig zu erfassen, so dass gezielt weitere Behandlungen angeboten werden können.

Biopsychosozialer Zusammenhang

In der jüngsten Vergangenheit konnten etliche Studien die Wichtigkeit der Psyche und des akuten und chronischen Stresses sowohl bei der Entstehung als auch im weiteren Verlauf von kardiovaskulären Erkrankungen belegen. Unter anderem hat eine Studie während der Fussball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland gezeigt, dass sich die Rate von akuten kardiovaskulären Ereignissen (akutes Koronarsyndrom und symptomatische kardiale Arrhythmien) in und um München an den Tagen, an welchen die deutsche Nationalmannschaft spielte, vervielfacht hat (5). Die Autoren schlossen daraus, dass der intensiv empfundene emotionale Stress im Rahmen eines wichtigen Fussballspiels kardiovaskuläre Ereignisse triggern kann – ein ähnliches Phänomen, welches bei Naturereignissen (z.B. Erdbeben) oder bei Kriegen gezeigt werden konnte (6, 7).

In einer weiteren Longitudinalstudie bei über 290 Personen ohne kardiovaskuläre Erkrankungen wurde die Aktivität in der Amygdala (welche in der Entstehung von Emotionen und Stress eine zentrale Rolle spielt), im Knochenmark und die arterielle Inflammation mittels 18F-Fluorodexoyglucose Positronen-Emissions-Tomographie (18F-FDG-PET) erfasst und die Patient*innen während einem Beobachtungszeitraum von 3.7 Jahren nachverfolgt (8). In dieser ersten Studie zum Zusammenhang regionaler Gehirnaktivität mit nachfolgenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen prognostizierte die Aktivität der Amygdala unabhängig und robust kardiovaskuläre Ereignisse. Es konnte gezeigt werden, dass die erhöhte Amygdala-Aktivität über eine erhöhte Knochenmarkaktivität zu einer arteriellen Inflammation führt (8). Die Amygdala scheint somit eine entscheidende Rolle in der Entstehung von kardiovaskulären Ereignissen ausgelöst durch Stress zu spielen.

Eine weitere, kürzlich publizierte Studie wies bei Patient*innen unmittelbar nach einem akuten Myokardinfarkt verglichen mit Kontrollpatient*innen ebenfalls eine erhöhte Amygdala- und Knochenmark-Aktivität nach (9). Sechs Monate nach dem Myokardinfarkt war die Amygdala- und Knochenmark-Aktivität wieder auf dem gleichen Niveau wie bei Kontrollpatient*innen. Die Autoren kamen zum Schluss, dass die Stress-assoziierte neurobiologische Aktivität womöglich die Makrophagenaktivität fördert und dies in Verbindung mit akuter Plaqueinstabilität im Rahmen des Myokardinfarktes steht (9), was somit auch ein potentielles Ziel für künftige Behandlungen darstellen könnte.

Der psychosoziale Stress wurde neu als «risk modifier» für kardiovaskuläre Erkrankungen in den aktuellen Guidelines der European Society of Cardiolgy (ESC) aufgenommen mit der damit verbundenen Empfehlung um entsprechende präventive Massnahmen (1).

Wechselwirkung am Beispiel der Depression und der koronaren Herzkrankheit

Ungefähr 70% aller KHK-Patient*innen zeigen psychopathologische Auffälligkeiten in der Folge eines stattgehabten Akutereignisses (10). In vielen Fällen kommt es bei Patient*innen nach einem belastenden Ereignis (z.B. einem Herzinfarkt, einer Herzoperation, einer ICD-Schockabgabe) zu einer vorübergehenden psychischen Reaktion, der sogenannten «Anpassungsstörung»: Die Betroffenen haben häufig Mühe mit der Verarbeitung des akuten Ereignisses und machen sich viele Gedanken (u.a. Zukunftsängste, Angst vor dem Tod). In der Regel handelt es sich dabei um einen vorübergehenden Zustand, der sich innerhalb einiger Wochen bis wenigen Monaten wieder normalisiert. Hingegen kann es nicht selten auch zu schwerwiegenderen psychischen Folgen kommen: Neben der Angst- und Panikstörung und der posttraumatischen Belastungsstörung gehört die Depression zu den am meisten erforschten psychiatrischen Erkrankungen im Zusammenhang mit kardiovaskulären Erkrankungen.

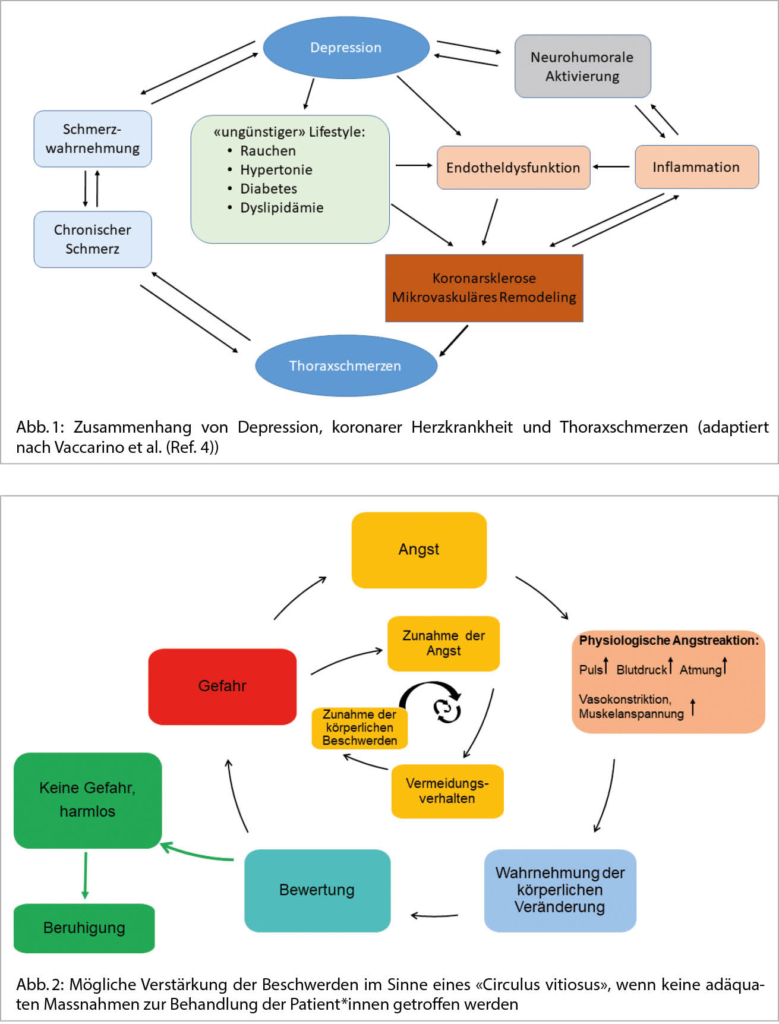

Die Prävalenz der Depression bei Patient*innen mit einer koronaren Herzkrankheit (KHK) beträgt 15–30% (4) und ist somit zwei- bis dreimal häufiger als in der Allgemeinbevölkerung. Insbesondere scheinen vor allem Frauen nach einem Herzinfarkt etwa zweimal mehr betroffen zu sein als Männer (11). Bei Personen, die bereits einen Herzinfarkt erlitten haben, scheint die Depression trotz etwas heterogener Datenlage das Wiederauftreten kardialer Ereignisse zu begünstigen (12). Umgekehrt erhöht sich auch das Risiko für ein erstes kardiales Ereignis bei depressiven Personen ohne bekannte KHK um bis zu 30% (13). Eine Depression wirkt vielseitig auf das kardiovaskuläre System ein. Neben der neurohumoralen Aktivierung spielt sicherlich auch die Endotheldysfunktion eine Rolle, was zu einem mikrovaskulären Remodeling und schliesslich zur Atherosklerose führen kann (Abbildung 1). Dazu kommt, dass Patient*innen mit KHK und Depression Therapieempfehlungen schlechter befolgen und Lebensstilveränderungen nicht optimal umsetzen können. Deshalb werden in den ESC-Guidelines verhaltenstherapeutische und psychologische Interventionen (Klasse I, Level B) der Depression bei Patient*innen mit KHK empfohlen (14). Während ein guter Effekt psychotherapeutischer bzw. pharmakologischer Interventionen auf psychische Symptome gezeigt werden konnte, ist der Effekt hinsichtlich der kardialen Prognose jedoch noch unklar. Entsprechend sind sowohl weitere Behandlungsstudien als auch intensivierte Fort- und Weiterbildungsangebote erwünscht.

Sowohl die aktuellen ESC-Guidelines als auch ein kürzlich erschienenes Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie empfehlen zudem generell, psychosoziale Belastungen und psychische Begleiterkrankungen routinemässig nach einem Herzinfarkt zu erfassen (z.B. mittels Screening Fragebögen), so dass sich frühzeitig und gezielt weitere Diagnostik und Therapie anschliessen können (1, 2). Patient*innen kann dadurch ein Behandlungsangebot gemacht werden, das alters- und geschlechtsspezifische Aspekte sowie die individuellen Präferenzen berücksichtigt. Multimodale Behandlungsansätze sollen Wissensvermittlung, Sport- und Bewegungstherapie, Motivationsförderung sowie Entspannungsverfahren bzw. Stressmanagement umfassen (2).

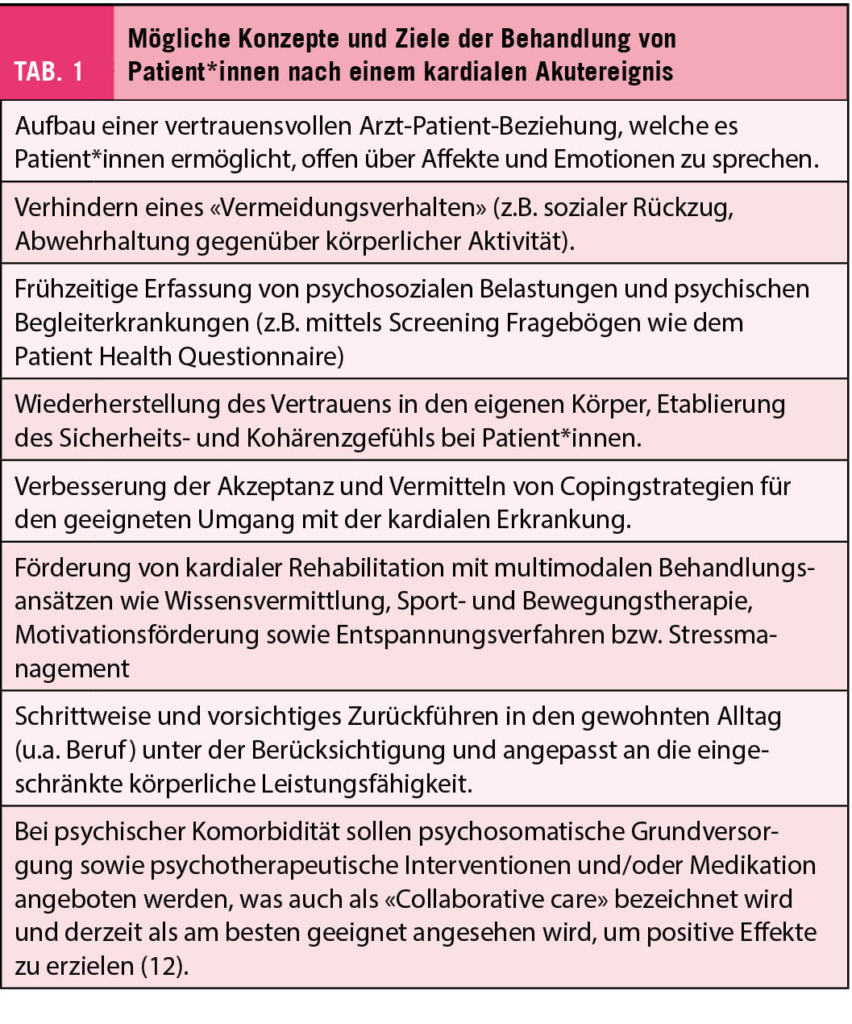

Angst und Herzkrankheiten – ein Teufelskreis

Für viele Betroffene ist eine kardiologische Erkrankung mit einem hohen psychischen Leidensdruck verbunden. Die Betroffenen müssen lernen mit der Endlichkeit des eigenen Lebens und der plötzlichen Erschütterung der eigenen Unversehrtheit umzugehen und as Vertrauen in den eigenen Körper wiederzugewinnen. Die vitale Bedrohung durch eine akute Herzerkrankung kann bei betroffenen Patient*innen häufig ein Gefühl von Hilflosigkeit und Angst, bin hin zur Todesangst auslösen. Ängste können ihrerseits durch die begleitende vegetative Reaktion die Belastung des Herz-Kreislauf-Systems erhöhen. Die resultierende Steigerung von Herzfrequenz, Blutdruck, Atmung und Arrhythmieneigung können in einem Teufelskreis zur weiteren Steigerung der Angst führen, wenn keine adäquaten Massnahmen getroffen werden (Abb. 2). Hierzu können bereits einfache Konzepte in der Behandlung hilfreich sein (Tab. 1).

Neben der Angstsymptomatik kann ein akutes Herzereignis auch eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) auslösen. In einer Metaanalyse aus dem Jahr 2019 wurde der Zusammenhang zwischen PTBS und akutem Koronarsyndrom (ACS) untersucht (15). Demnach wurden klinisch signifikante PTBS-Symptome in 4-16% aller ACS Patient*innen gefunden. Eine KHK führt also nicht selten zur PTBS, die dann wiederum die Gefahr für weitere Herzerkrankungen erhöht.

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Facharzt für Kardiologie FMH, spez. Psychosomatische und

Psychosoziale Medizin (SAPPM)

Oberarzt meV Kardiale Bildgebung (CT/NUK/MRI),

Klinik für Nuklearmedizin

Oberarzt Echokardiographie und Psychokardiologie

Klinik für Kardiologie, Klinik für Konsiliarpsychiatrie und Psychosomatik

Universitätsspital Zürich

Rämistrasse 100

8091 Zürich

aju.pazhenkottil@usz.ch

Der Autor hat keine Interessenskonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

1. Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM, Carballo D, Koskinas KC, Back M, Benetos A, Biffi A, Boavida JM, Capodanno D, Cosyns B, Crawford C, Davos CH, Desormais I, Di Angelantonio E, Franco OH, Halvorsen S, Hobbs FDR, Hollander M, Jankowska EA, Michal M, Sacco S, Sattar N, Tokgozoglu L, Tonstad S, Tsioufis KP, van Dis I, van Gelder IC, Wanner C, Williams B, Societies ESCNC, Group ESCSD. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2021;42(34):3227-337.

2. Albus C., Waller C., Fritzsche K., al. e. Bedeutung von psychosozialen Faktoren in der Kardiologie – Update 2018. Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Kardiologe. 2018;12:312.

3. Ladwig KH, Baghai TC, Doyle F, Hamer M, Herrmann-Lingen C, Kunschitz E, Lemogne C, Beresnevaite M, Compare A, von Kanel R, Sager HB, Kop WJ.

Mental health-related risk factors and interventions in patients with heart failure: a position paper endorsed by the European Association of Preventive Cardiology (EAPC). Eur J Prev Cardiol. 2022;29(7):1124-41.

4. Vaccarino V., Badimon L., Bremner JD. ea, al. e. Depression and coronary heart disease: 2018 position paper of the ESC working group on coronary pathophysiology and microcirculation. Eur Heart J. 2020 May 1;41(17):1687-1696.

5. Wilbert-Lampen U, Leistner D, Greven S, Pohl T, Sper S, Volker C, Guthlin D, Plasse A, Knez A, Kuchenhoff H, Steinbeck G. Cardiovascular events during World Cup soccer. N Engl J Med. 2008;358(5):475-83.

6. Leor J, Poole WK, Kloner RA. Sudden cardiac death triggered by an earthquake. N Engl J Med. 1996;334(7):413-9.

7. Meisel SR, Kutz I, Dayan KI, Pauzner H, Chetboun I, Arbel Y, David D. Effect of Iraqi missile war on incidence of acute myocardial infarction and sudden death

in Israeli civilians. Lancet. 1991;338(8768):660-1.

8. Tawakol A, Ishai A, Takx RA, Figueroa AL, Ali A, Kaiser Y, Truong QA, Solomon CJ, Calcagno C, Mani V, Tang CY, Mulder WJ, Murrough JW, Hoffmann U, Nahrendorf M, Shin LM, Fayad ZA, Pitman RK. Relation between resting amygdalar activity and cardiovascular events: a longitudinal and cohort study. Lancet. 2017;389(10071):834-45.

9. Kang DO, Eo JS, Park EJ, Nam HS, Song JW, Park YH, Park SY, Na JO, Choi CU, Kim EJ, Rha SW, Park CG, Seo HS, Kim CK, Yoo H, Kim JW. Stress-associated neurobiological activity is linked with acute plaque instability via enhanced macrophage activity: a prospective serial 18F-FDG-PET/CT imaging assessment. Eur Heart J. 2021;42(19):1883-95.

10. Whitehead DL, Strike P, Perkins-Porras L, Steptoe A. Frequency of distress and fear of dying during acute coronary syndromes and consequences for adaptation. Am J Cardiol. 2005;96(11):1512-6.

11. Vaccarino V, Bremner JD. Behavioral, emotional and neurobiological determinants of coronary heart disease risk in women. Neurosci Biobehav Rev. 2017;74(Pt B):297-309.

12. Lichtman JH, Froelicher ES, Blumenthal JA, Carney RM, Doering LV, Frasure-Smith N, Freedland KE, Jaffe AS, Leifheit-Limson EC, Sheps DS, Vaccarino V, Wulsin L. Depression as a risk factor for poor prognosis among patients with acute coronary syndrome: systematic review and recommendations: a scientific statement from the American Heart Association.

Circulation. 2014;129(12):1350-69.

13. Gan Y., Gong Y., Tong X., al. e. Depression and the risk of coronary heart disease: a metaanalysis of prospective cohort studies. BMC Psychatry. 2014;14:371.

14. Knuuti J, Wijns W, Saraste A, Capodanno D, Barbato E, Funck-Brentano C,

Prescott E, Storey RF, Deaton C, Cuisset T, Agewall S, Dickstein K, Edvardsen T, Escaned J, Gersh BJ, Svitil P, Gilard M, Hasdai D, Hatala R, Mahfoud F, Masip J, Muneretto C, Valgimigli M, Achenbach S, Bax JJ, Group ESCSD. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. Eur Heart J. 2020;41(3):407-77.

15. Edmondson D, Richardson S, Falzon L, Davidson KW, Mills MA, Neria Y.

Posttraumatic stress disorder prevalence and risk of recurrence in acute coronary syndrome patients: a meta-analytic review. PLoS One. 2012;7(6):e38915.

Das Prinzip Hoffnung

Was wir wohl lange für unmöglich hielten, ist nun plötzlich wieder da: ein Krieg in Europa, ein Krieg mit der pendenten nuklearen Drohung durch den brutalen Aggressor Russland. Ein Krieg, der in schlimmster Konsequenz zum Dritten Weltkrieg ausarten könnte und schon jetzt voraussehbar keine Sieger haben wird aber bereits unglaubliches Leid geschaffen hat.

Dies Alles passiert in der schwierigen Zeit, wo die begonnene globale Umweltkatastrophe weiter ihren Lauf nimmt und Corona die Welt weiter im Griff hat mit zudem einem wirtschaftlich gelähmten China in der Nullcovid Falle.

Man kann sich nun tausend Fragen stellen. Als Gymnasiast war das Schauspiel «In der Sache Oppenheimer» von R. Kipphardt reichhaltiger Diskussionsstoff: Robert Oppenheimer weigerte sich als Leiter des Manhattan-Projektes eine Wasserstoffbombe herzustellen. Gegen ihn wurde eine politisch motivierte Untersuchung eingeleitet: er wurde des Landesverrats bezichtigt und es wurde ihm die Verantwortung und Arbeit am Projekt entzogen. Kennedy hat ihn dann 1963 rehabilitiert, wohl mit der Erfahrung der gerade noch vermiedenen Nuklearkatastrophe in der Kubakrise 1962.

Die Position, dass gerade die Atomwaffen weitere Kriege durch ihre Abschreckung verhindern könnten, hat sich leider nicht bewahrheitet, dass wissen wir durch die vielen immer wieder neuen Kriege auf unserem Planeten. Im Schatten der nuklearen Drohung setzen sich die lokalen sog. «konventionellen» kriegerischen Auseinandersetzungen leider fort und auch hier gibt es keine Gewinner mehr und die leidende Zivilbevölkerung ist am meisten betroffen.

Ob sich die Abschreckung der Nuklearwaffen jedoch für einen Dritten Weltkrieg noch bewahrheiten wird, das können wir nun nur noch hoffen. Dass die Amerikaner gerade selber in einem hasserfüllten politischen Dilemma stecken, dessen Ende nicht absehbar ist und somit keine starke Führung haben, macht die Sache nicht einfacher. Aber es zeigt uns auch, dass Europa endlich erwachen muss zu einem gemeinsamen Handeln für den Weltfrieden. Und die Schweiz liegt im Herzen Europas. Es bleibt uns also nur die Hoffnung, dass – wie in der Kubakrise – kein böses Erwachen folgt.

So gerne hätte ich doch ein anderes Editorial geschrieben.

Prof. em. Dr. med. Thomas Cerny

thomas.cerny@kssg.ch

Rosengartenstrasse 1d

9000 St. Gallen

thomas.cerny@kssg.ch

Surgical Treatment of Thymoma

Complete surgical resection is the gold standard in the treatment of thymoma. The development of minimally invasive techniques represents nowadays a valuable alternative to an open approach via median sternotomy. Several studies have been showing that video or robotic assisted approaches are comparable to open surgery in terms of oncological outcomes with lower morbidity rates, shorter length of stay and less pain.

Introduction

Thymomas are rare neoplasms arising from the epithelial component of the thymus in the anterior mediastinum. From a clinical and pathological point of view, a thymoma can have a wide features spectrum ranging from well differentiated and encapsulated masses up to undifferentiated tumours with an aggressive course. They usually affect patients in the fourth to sixth decade of life accounting for 0.2–1.6% of all malignant tumours (1).

Diagnostic

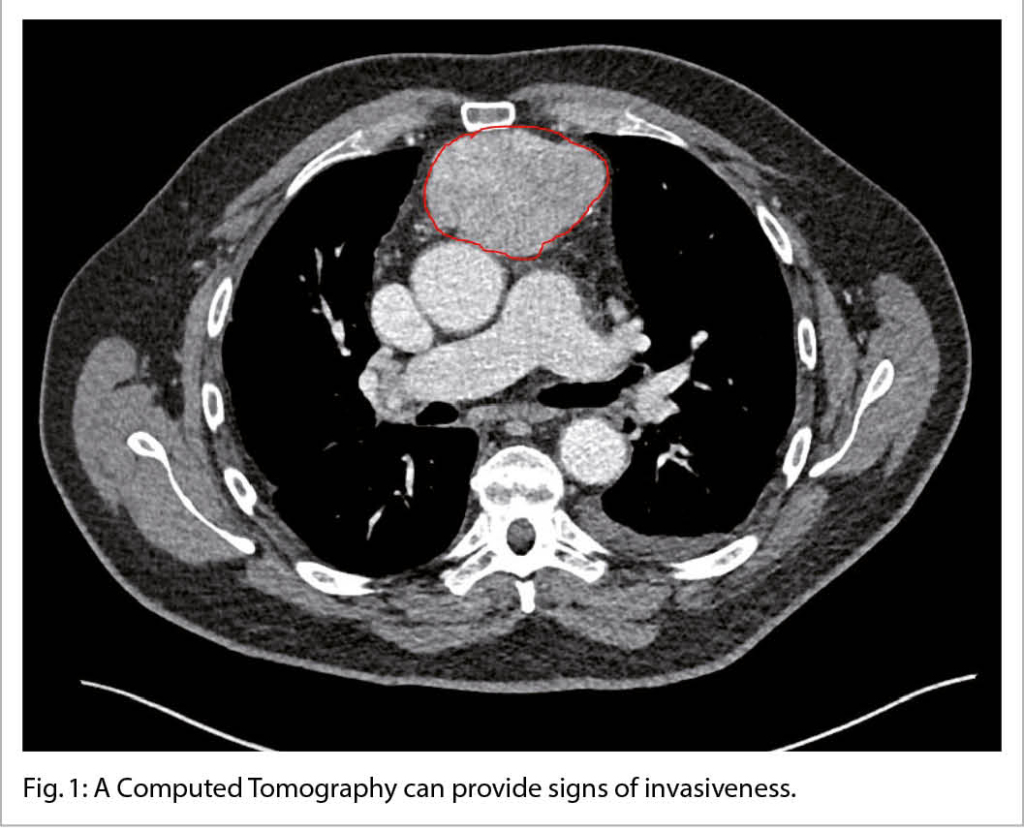

Roughly 30% of thymoma patients have no symptoms and the diagnosis is made incidentally based on radiological findings (2). Most of thymomas are visible on chest radiography as an ovoid mediastinal mass abutting unilaterally (very rare even bilaterally) and, on the lateral view, as a mass located in the retrosternal compartment. A Computed Tomography (CT) is considered the gold standard not only because is highly evocative of the diagnosis (fig. 1) but can also provide, especially when performed with intravenous contrast, signs of invasiveness (irregularity, unclear margins, an incomplete capsule, pleural or pericardial effusion, invasion of surrounding structures).

Fluorodeoxyglucose (FDG) positron emission tomography (PET) plays a controversial role in the diagnostic workup of thymic tumours (4). The presence of a FDG mass in the mediastinum is unspecific and can be referred to several conditions like infection, thymic hyperplasia, fibrosing mediastinitis or tumours other than thymoma (e.g., lymphoma or malignant germ cell tumours). Some authors advocate the use of PET/CT in the diagnostic pathway in order to differentiate low-grade from high-grade thymic tumours, but several studies reported these findings as controversial. In several centers, PET/CT plays a role only in the detection of distant metastasis especially when the primary tumour shows an aggressive behaviour.

When the patients are symptomatic, they usually report unspecific symptoms such as chest discomfort/pain, cough and dyspnoea. Sometimes, especially when thymoma shows an aggressive behaviour symptoms deriving from mass effect in the mediastinum are present (superior vena cava syndrome, phrenic nerve palsy, stridor, dysphagia).

Systemic symptoms are predominant when thymomas are associated with autoimmune disorders such as myasthenia gravis, pure red cell aplasia and hypogammaglobulinemia.

Surgical management

Surgical resection is usually the gold standard for the treatment of patients with thymoma. Three different approaches are described in the literature: transsternal via sternotomy, transcervical and minimally invasive via Video-Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS) or Robotic Assisted Thoracoscopic Surgery (RATS).

A median sternotomy has been historically the gold standard due to the excellent exposure of the mediastinum. A transcervical approach has the advantages that the wound is small, there is no need for a thoracic drain post-operative, the patients have less pain and therefore their length of stay is shorter (5). If the patient is unable to extend the neck, this approach is usually not recommended.

Several authors are skeptical about the possibility to achieve a complete resection with this approach but several trials showed outcomes comparable with other approaches (6).

Over recent years, VATS or RATS thymectomies are becoming increasingly used in several centers through a multi- or uniportal approach. The advantages of a minimally invasive approach have been published in several papers, specifically it is worth highlighting low postoperative morbidity and mortality, shorter length of stay along with a relative low (0% to 7%) conversion rate to open surgery (7). In addition, several comparison studies showed that the oncological outcomes after a minimally invasive thymectomy are comparable to those after a thymectomy performed via median sternotomy (8).

Recently, a subxiphoid uniportal approach has been reported in several papers (9). Compared to the intercostal VATS or RATS approach, a subxiphoid uniportal VATS thymectomy represents a less invasive variant providing an excellent view of the bilateral pleural cavities with the advantage to save the intercostal space and, thus, causing less pain in the post-operative period.

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Leitender Arzt

Luzerner Kantonsspital

Klinik für Thoraxchirurgie

Haus 31

Spitalstrasse

6000 Luzern 16

Chefarzt

Luzerner Kantonsspital

Klinik für Thoraxchirurgie

Haus 31

Spitalstrasse

6000 Luzern 16

Die Autoren haben keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

J Thorac Dis 2020;12:7613-8.

2. Minervini F, Boschetti L, Gregor M, Provencio M, Calvo V, Kestenholz PB, Lampridis S, Patrini D, Bertoglio P, Azenha LF, Sergi CM, Kocher GJ. Thymic tumours: a single center surgical experience and literature review on the current diagnosis and management of thymic malignancies. Gland Surg. 2021 Nov;10(11):3128-3140. doi: 10.21037/gs-21-517. PMID: 34926228; PMCID: PMC8637068.

3. Benveniste MF, Korst RJ, Rajan A, Detterbeck FC, Marom EM, International

Thymic Malignancy Interest G. A Practical Guide From the International

Thymic Malignancy Interest Group (ITMIG) Regarding the Radiographic Assessment of Treatment Response of Thymic Epithelial Tumors Using Modified RECIST Criteria. J Thorac Oncol (2014) 9(9 Suppl 2):S119–24. doi: 10.1097/JTO.0000000000000296

4. Viti A, Terzi A, Bianchi A, Bertolaccini L. Is a positron emission tomography-

computed tomography scan useful in the staging of thymic epithelial neoplasms? Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2014 Jul;19(1):129-34. doi: 10.1093/icvts/ivu068. Epub 2014 Mar 19. PMID: 24648467.

5. Papatestas AE, Genkins G, Kornfeld P, Horowitz S, Kark AE. Transcervical thymectomy in myasthenia gravis. Surg Gynecol Obstet. 1975 Apr;140(4):535-40. PMID: 1129662.

6. Shrager JB, Deeb ME, Mick R, Brinster CJ, Childers HE, Marshall MB, Kucharczuk JC, Galetta SL, Bird SJ, Kaiser LR. Transcervical thymectomy for myasthenia gravis achieves results comparable to thymectomy by sternotomy. Ann Thorac Surg. 2002 Aug;74(2):320-6; discussion 326-7. doi: 10.1016/s0003-4975(02)03722-0. PMID: 12173807.

7. Meyer DM, Herbert MA, Sobhani NC, Tavakolian P, Duncan A, Bruns M, Korngut K, Williams J, Prince SL, Huber L, Wolfe GI, Mack MJ. Comparative clinical outcomes of thymectomy for myasthenia gravis performed by extended transsternal and minimally invasive approaches. Ann Thorac Surg. 2009 Feb;87(2):385-90; discussion 390-1. doi: 10.1016/j.athoracsur.2008.11.040. PMID: 19161744.

8. Friedant AJ, Handorf EA, Su S, Scott WJ. Minimally Invasive versus Open

Thymectomy for Thymic Malignancies: Systematic Review and Meta-Analysis. J Thorac Oncol. 2016 Jan;11(1):30-8. doi: 10.1016/j.jtho.2015.08.004. PMID: 26762737; PMCID: PMC7560956.

9. Abu-Akar F, Gonzalez-Rivas D, Yang C, Lin L, Wu L, Jiang L. Subxiphoid

Uniportal VATS for Thymic and Combined Mediastinal and Pulmonary Resections – A Two-Year Experience. Semin Thorac Cardiovasc Surg. 2019 Autumn;31(3):614-619. doi: 10.1053/j.semtcvs.2019.02.016. Epub 2019 Feb 21. PMID: 30796955.

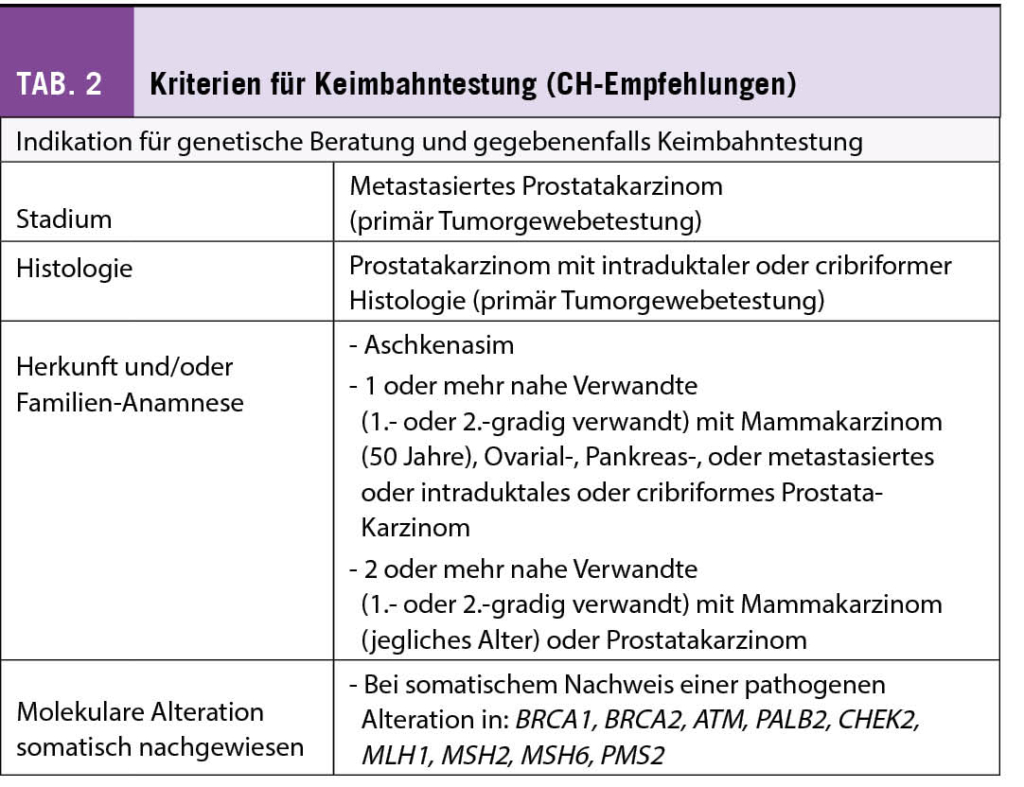

Genetische Untersuchung beim fortgeschrittenen Prostatakarzinom

In der Schweiz sterben jährlich fast 1’400 Männer am fortgeschrittenen Prostatakarzinom. Wie beim lokalisierten Prostatakarzinom ist auch die fortgeschrittene Erkrankung sehr heterogen. In den letzten Jahren ist es gelungen, molekulare Subtypen zu charakterisieren, bei welchen eine zielgerichtete Therapie erfolgsversprechend sein kann. Dafür ist eine molekularpathologische Untersuchung des Tumorgewebes (somatische Testung) erforderlich. Beim fortgeschrittenen Prostatakarzinom ist diese bereits Standard. Molekularpathologische Ergebnisse der somatischen Untersuchung sind einerseits relevant für die Therapieauswahl und weisen andererseits auf eine mögliche hereditäre Komponente hin, welche auch für die erweiterte Familie hochrelevant ist.

In Switzerland, nearly 1’400 men die from advanced prostate cancer each year. As with localized prostate cancer, advanced disease is also very heterogeneous. In recent years, it has been possible to characterize molecular subtypes for which targeted therapy may be promising. This requires a molecular pathological examination of the tumor tissue (somatic testing). This is already standard practice in advanced prostate cancer. Molecular pathological results of somatic testing are on the one hand relevant for therapy selection and on the other hand indicate a possible hereditary component, which is also highly relevant for the extended family.

Key Words: Prostate cancer, Gene expression tests

Patientenbeispiel

Bei einem 54-jährigen Mann wird aufgrund von Rückenschmerzen ein synchron metastasiertes Prostatakarzinom diagnostiziert:

- PSA 583 ug/l, totales Testosteron 21nmol/l, alkalische Phosphatase 221 U/l, Hämoglobin 113 g/l

- Histologie aus der Prostata: Adenokarzinom mit teilweise cribriformem Muster, Gleason 4+5 (ISUP Gruppe 5)

- Bildgebend: disseminierte ossäre Metastasen und Nachweis von 3 Lungenmetastasen

Der Patient erhält eine Therapie aus Androgendeprivation (ADT) und einer zusätzlichen endokrinen Therapie. Elf Monate nach Start der Systemtherapie steigt der PSA-Wert im Kontext eines komplett supprimierten Testosterons im Sinne einer Kastrationsresistenz.

Eine molekularpathologische Untersuchung am Prostatakrebsgewebe wird in die Wege geleitet:

- TMPRSS2-ERG (4) Fusion

- Pathogene TP53-Mutation

- Mismatch Reparatur Proteine mittels Immunhistochemie: erhaltene Expression

- Mikrosatelliten-Instabilität: MSS

Die Familien-Anamnese ist bei diesem Patienten auffällig: Bei der Mutter wurde im Alter von 43 Jahren ein Mammakarzinom diagnostiziert. Sie ist mit 51 Jahren verstorben. Bei einer Schwester der Mutter wurde ein Pankreaskarzinom diagnostiziert. Der Patient hat keine Geschwister aber zwei Söhne und eine Tochter.

Aufgrund der sehr auffälligen Familiengeschichte wurde trotz negativer somatischer Testung eine genetische Beratung und Keimbahntestung in die Wege geleitet. In der Keimbahntestung wurde eine pathogene BRCA2 (c9097del, heterozygot) identifiziert. Eine genetische Beratung für die Kinder des Indexpatienten wurde in die Wege geleitet. Sollte sich bei den Kindern eine Keimbahnvariante bestätigen, so sind frühzeitige und spezifische Vorsorgemassnahmen notwendig.

Aufgrund der nachgewiesenen BRCA2-Mutation konnte der Patient nach Versagen der ADT und einer neuen endokrinen Therapie in der 2. Therapie-Linie mit Olaparib (PARP-Inhibitor) behandelt werden (Zulassung in der Schweiz bei Nachweis einer pathogenen BRCA1/2-Variante: Keimbahnmutation und/oder somatische Mutation).

Häufigkeit der relevanten molekularen Alterationen beim fortgeschrittenen Prostatakarzinom

DNA-Reparaturgen-Defekte

In grossen Phase-III-Studien lag die Rate an pathogenen DNA-Reparaturgen-Defekten bei Patienten mit fortgeschrittenem, kastrationsresistentem Prostatakarzinom im Bereich von 25-28% (PROFOUND-Studie, PROPEL-Studie). Wenn man diese Prozentzahlen aufschlüsselt, so liegen in ca. 30-35% BRCA2- und in ca. 3-5% BRCA1-Alterationen vor. Die restlichen Prozente teilen sich auf eine Reihe von Gen-Defekten auf, insbesondere ATM, CDK12, CHEK2 und weitere.

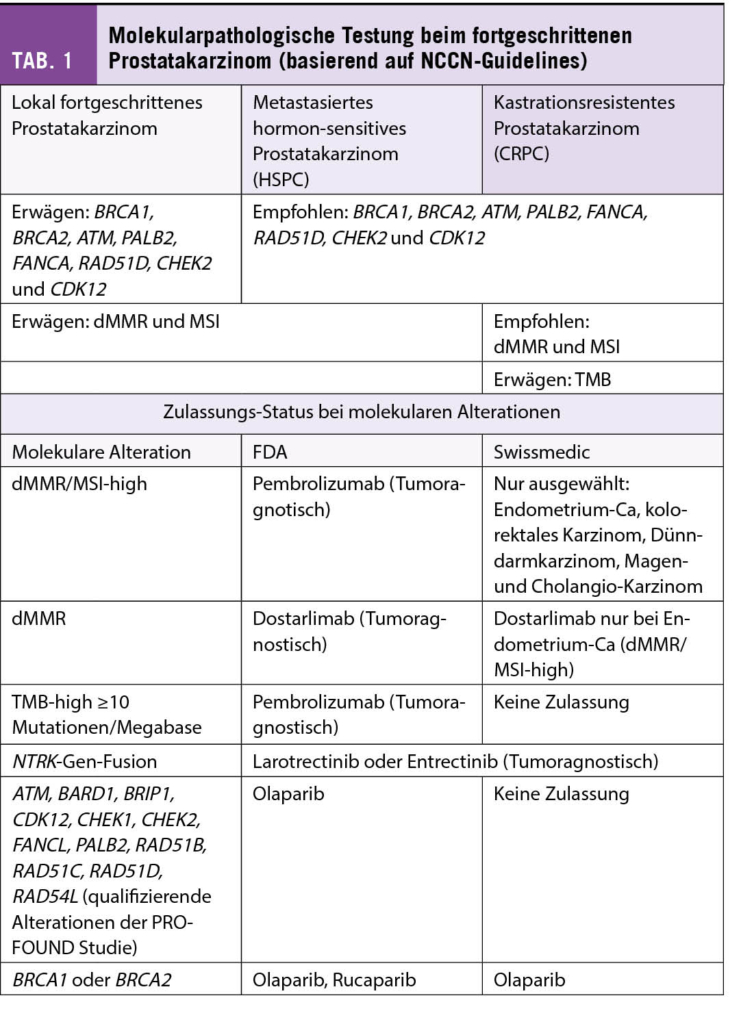

Für die Zulassung von Olaparib durch Swissmedic in der Behandlung von Patienten mit Prostatakarzinom war die PROFOUND-Studie entscheidend. Die Therapie mit Olaparib hat in Kohorte A der Studie (Patienten mit BRCA1-, BRCA2- oder ATM-Alterationen) in der Situation nach Versagen einer endokrinen Therapie und mindestens einer taxanhaltigen Chemotherapie zu einer signifikanten Verbesserung im radiographisch-progressionsfreien (rPFS) und im Gesamt-Überleben geführt, wenn verglichen mit einer alternativen endokrinen Therapie. Die Zulassungsbehörden haben die Daten allerdings unterschiedlich interpretiert: Während die FDA eine Zulassung erteilt für Patienten mit allen eingeschlossenen Alterationen (Kohorte A und Kohorte B, siehe Tab. 1), haben die EMA und Swissmedic eine Zulassung für Olaparib nur bei Nachweis einer BRCA1 oder BRCA2 (Keimbahnmutation und/oder somatische Mutation) erteilt.

Zwei grosse Studien, welche am GU ASCO 2022 vorgestellt wurden, stellen das Konzept des Einsatzes von PARP-Inhibitoren ausschliesslich bei molekular ausgewählten Patienten mit Prostatakarzinom in Frage:

PROPEL-Studie

In der PROPEL-Studie wurden Patienten mit mCRPC eingeschlossen (ca. 20% hatten Docetaxel in der mHSPC-Situation) und randomisiert auf Olaparib 2x300mg/Tag plus Abirateron/Prednison Standarddosierung) versus Placebo plus Abirateron/Prednison. Eine molekulare Testung war für den Studieneinschluss nicht notwendig. Der primäre Endpunkt in der Studie wurde erreicht mit einer signifikanten Verbesserung im rPFS (24.8 vs 16.6 Monate, HR 0.66, 95% KI 0.54-0.81). Der rPFS-Vorteil war am ausgeprägtesten in der Biomarker-positiven Subgruppe, aber auch signifikant in der Biomarker-negativen Subgruppe. Details zu den Biomarkern (Aufschlüsselung der DNA-Reparaturgen-Defekte) liegen nicht vor.

Der rPFS Vorteil in der PROPEL-Studie ist klinisch relevant, aber bezüglich Gesamtüberleben gibt es noch zu wenig Follow-up. Auch bringt die Kombination Olaparib/Abirateron/Prednison relevante Nebenwirkungen mit sich. Wahrscheinlich werden in Zukunft wenige Patienten in der ersten Linie mCRPC naiv sein für neue endokrine Therapien, weil sie diese bereits in der hormon-sensitiven Situation erhalten haben.

MAGNITUDE-Studie

In der MAGNITUDE-Studie wurden Patienten mit mCRPC eingeschlossen (ca. 20% hatten Docetaxel in der mHSPC-Situation erhalten) und randomisiert auf Niraparib (1x200mg/Tag plus Abirateron/Prednison Standarddosierung) versus Placebo plus Abirateron/Prednison. Die Biomarker-negative Kohorte in MAGNITUDE wurde frühzeitig geschlossen bei fehlendem Nachweis eines Vorteils für die Kombination. In der Biomarker-positiven Kohorte (FoundationOne und/oder Resolution Bioscience liquid, Testung für: ATM, BRCA1/2, PRIP1, CDK12, CHEK2, FANCA, HDAC2, PALB2) zeigte sich aber ein signifikanter und eindrücklicher Vorteil im rPFS (16.6 vs 10.9 Monate, HR 0.53, 95% KI 0.36-0.79) für die Kombination Niraparib/Abirateron/Prednison. Der rPFS-Vorteil war am ausgeprägtesten in der Subgruppe der Patienten mit BRCA1- oder BRCA2-Alteration.

Aber auch in dieser Studie war die Kombination mit einer höheren Toxizität verbunden und zum Zeitpunkt der Präsentation fehlte auch hier der Nachweis eines signifikanten Gesamtüberlebensvorteils.

Die Interpretation der MAGNITUDE- und PROPEL-Studienresultate ist nicht einfach und wir dürfen auf Updates von beiden Studien gespannt sein. Die Advanced Prostate Cancer Consensus Conference (www.apccc.org) hat viele Fragen in diesem Zusammenhang diskutiert; die Resultate werden in Kürze veröffentlicht.

Defekte Mismatch-Reparaturproteine bzw. Mikrosatelliten-Instabilität

In nicht molekular selektionierten Patienten mit fortgeschrittenem Prostatakarzinom zeigten Checkpoint-Inhibitoren keine relevante Antitumor-Aktivität. In etwa 3-5% der Prostatakarzinome findet sich molekularpathologisch aber entweder ein Verlust der Mismatch-Reparaturproteine (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2) beziehungsweise eine Mikrosatelliten-Instabilität (MSI-high). In diesen Fällen zeigte sich in kleinen Fallserien teilweise ein sehr gutes und langdauerndes Ansprechen auf eine Checkpoint-Inhibitortherapie.

Weniger gut untersucht ist die hohe Tumormutationslast (TMB-high). Basierend auf der tumoragnostischen Zulassung von Pembrolizumab bei TMB-high durch die FDA, kann diese Testung aber im Einzelfall zusätzlich evaluiert werden, falls sie nicht bereits Teil der molekularpathologischen Untersuchung darstellt.

Wann die zielgerichteten Therapien in der Therapiesequenz idealerweise eingesetzt werden sollen, bleibt offen.

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Onkozentrum Zürich

Seestrasse 259

8038 Zürich

Onkozentrum Zürich

Seestrasse 259

8038 Zürich

Zentrum für Urologie Zürich, Klinik Hirslanden

Witellikerstrasse 40

8032 Zürich

stephan.bauer@hirslanden.ch

Die Autoren haben keinen Interessenskonflikt in Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.