Das von der AGLA organisierte Symposium anlässlich der Jahresversammlung der Schweiz. Gesellschaft für Kardiologie hatte die präventiven Massnahmen auf dem Gebiet der Diät, das Screening auf familiäre Hypercholesterinämie, neue Methoden der Lipidsenkung und die antilipidämische Behandlung zur Prävention von Schlaganfällen zum Thema.

Die mediterrane Diät und die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems

Ein von Prof. Dr. med. Paolo Suter, Zürich, vorgestellter «mediterraner» Patient (55-jährig, BMI 33kg/m2), möchte Gewicht verlieren. Als Morgenessen nimmt er selbstgezüchtete Tomaten und selbst gebackenes Brot zu sich. Das Mittagessen besteht aus selbstgezüchteten Tomaten und selbst gebackenem Brot und das Abendessen aus selbstgezüchteten Tomaten und selbst gebackenem Brot.

Mediterrane Diät und kardiovaskuläre Gesundheit:

- 22 Länder

- 46’000 Meilen Küstenlinie

- 500 Mio. Menschen, die auf drei Kontinenten leben

- 55% der Gesamtpopulation wohnen in hydrologischen Becken an der Küste

- viele reiche und verschiedene Kulturen, die gemeinsame Diätmuster und Lebensstil teilen

- Seven Countries Study (Ancel Keys et al)

- Leland G Allbaugh (1949-1951), Kreta: eine Fallstudie einer unterentwickelten Region (Princeton University Press, 1953).

In der Sieben-Länder-Studie wurden Zusammenhänge zwischen der Aufnahme von Lebensmittelgruppen und der 25-jährigen Mortalität durch koronare Herzkrankheit (KHK, definiert als plötzlicher Koronartod oder tödlicher Myokardinfarkt) untersucht. Die univariate Analyse zeigte signifikante positive Korrelationskoeffizienten für den Verzehr von Butter (R = 0,887), Fleisch (R = 0,645), Gebäck (R = 0,752) und Milch (R = 0,600) sowie signifikante negative Korrelationskoeffizienten für den Verzehr von Hülsenfrüchten (R = -0,822), Ölen (R = -0,571) und Alkohol (R = -0,609). Kombinierte pflanzliche Lebensmittel (ohne Alkohol) waren umgekehrt korreliert (R = -0,519), während kombinierte tierische Lebensmittel (ohne Fisch) direkt korreliert waren (R = 0,798) mit KHK-Sterberaten.

Elemente des mediterranen Lebensstils: Vollkorngetreide, Nüsse, Früchte und Gemüse, Gewürze und Kräuter, wenig Wein, Oliven/Olivenöl, wenig Fleisch, wenig bis moderat Fisch/Meeresfrüchte, verarbeitete Lebensmittel vermeiden, d.h. frisch, saisonal, lokal. Vielfalt, Fruchtigkeit, Schmackhaftigkeit, Einfachheit, sozio-kulturelle Faktoren. In einer Publikation aus dem Jahre 2003 stellten die Autoren fest, dass die Kombination aller Komponenten und die stärkere Einhaltung der traditionellen mediterranen Ernährung mit einer signifikanten Verringerung der Gesamtmortalität verbunden ist (Trichopoulou Aet al New Engl J Med 2003;348:2599-608). In einer Meta-Analyse zur Evidenz mediterraner Diät von Grosso aus dem Jahre 2018 über gepoolte Analysen einzelner Bestandteile der Diät ergab, dass die schützende Wirkung am stärksten auf Olivenöl, Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte zurückzuführen zu sein scheint. Ein durchschnittlich reduziertes Risiko von 40% für die oben genannten Ergebnisse wurde bei der Bündelung der Ergebnisse von RCTs ermittelt. Ein mediterranes Ernährungsmuster ist mit einem geringeren Risiko für CVD-Inzidenz und -Mortalität, einschliesslich KHK und MI, verbunden. Zu der Wirkung der mediterranen Diät gibt es drei randomisierte, kontrollierte Studien: Die Lyon Heart Study, die Indo-Mediterranean Study und die PREDIMED Study. Die Lyon Heart Studie ist eine Sekundärpräventionsstudie, die ein mediterranes Diätmuster empfiehlt, keine Empfehlung für Olivenöl, aber Margarine mit Alphalinolensäure. Die Kompositen Outcomes zeigten eine relative Risikoreduktion von 0.28-0.53. Die Studie wurde nie reproduziert. In der Indo-Mediterranean Study zeigte sich eine indo-mediterrane Diät, die reich an α-Linolensäure ist, als wirksamer als die herkömmliche Diät des NCEP (National Cholesterol Education Program).

Nach Ergebnissen der spanischen Studie PREDIMED (PREvención con Dieta MEDiterranea) reduziert eine mediterrane Diät, die durch natives Olivenöl und Nüsse ergänzt wurde, das Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen (Herzinfarkt, Schlaganfall oder herzkreislaufbedingten Todesfälle) um 30 Prozent. Auch die indo-mediterrane Diät zeigte eine Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse. In einem Cochrane Review schlussfolgerten die Autoren, dass trotz der relativ grossen Studien immer noch eine gewisse Unsicherheit im Hinblick auf die Wirkung einer mediterranen Diät auf die klinischen Endpunkte und die kardiovaskulären Risikofaktoren sowohl für die

Primär- als auch die Sekundärprävention.

Das Fazit des Referenten

Suchen Sie nach wissenschaftlichen nicht werbeträchtigen Beweisen.

Wählen Sie lokal.

Entscheiden Sie sich für ein Lebensmittel auf pflanzlicher Basis.

Entscheiden Sie sich für freiwillige Einfachheit.

Vermehrte tägliche Bewegung.

Setzen Sie auf Nährstoffdichte und Bioverfügbarkeit.

Konzentration auf Ernährungsgewohnheiten.

Fokus auf Nahrungsmittelzubereitung/ Kochen.

Vermeidung von stark verarbeiteten Lebensmitteln.

Bemühen Sie sich um geselliges Beisammensein bei Tisch.

Gentests und Kaskaden-Screening bei FH: Update der Schweizer CATCH-Studie

Die genetische Diagnose der familiären Hypercholesterinämie (FH) fusst auf der Identifikation von pathogenetischen Varianten in einem von 3 Genen. 80%-85% sind Mutationen im LDL-Rezeptor, 5-10% im Apolipoprotein B und <1% im PCSK9 Gen, stellte Prof. Dr. med. David Nanchen. Lausanne, einleitend fest. Er beschrieb den 58jährigen Patienten Klaus, der keine vorexistierende kardiovaskuläre Krankheit hat, Nicht- Raucher, Mutter mit arterieller Krankheit im Alter von 55 Jahren, Blutdruck 132/73mmHg, hohes Cholesterin im Alter von 45 Jahren. Behandlung mit Rosuvastatin 20mg/Tag + Ezetimibe 10mg/Tag. Labor unter Behandlung: LDL-C 4.5mmol/l, HDL-C 1.9mmol/l, TG 1.3mmol/l Chol 7.0mmol/o Lp(a) nicht erhöht.

Pathogene Variante im LDLR Gen: c.313+5G>A; Intron 3. Bei gleichem LDL-Cholesterinwert haben Patienten mit FH ein 3fach höheres kardiovaskuläres Risiko.

Klaus hat 2 Kinder, Katia und Viktor. Die FH wird autosomal dominant vererbt. Schlussfolgerungen: Viktor ist 28jährig, früherer Raucher, BMI 25kg/m2, BP 129/60mmHg, Labor: LDL-C 7.5mmol/l, HDL-C 1.5mmol/l, Chol 9.8mmol/l.

Er wird behandelt mit Rosuvastatin 20mg/Tag Ezetimibe 10mg/Tag. Laborwerte unter Behandlung: LDL-C 2.4mmol/l, HDL-C 1.4mmol/l TG 0.9mmol/l, Chol 4.2mmol/l.

Auch er hat die pathogene Variante im LDL-Rezeptorgen c.313+5G>A; Intron 3.

Katia ist 30 Jahre alt und unter Antikonzeption. Sie ist Nichtraucherin. Ihr BMI beträgt 22kg/m2, der Blutdruck ist 121/77mmHg. Die Laborwerte sind LDL-C 4.7mmol/l, HDL-C 2.2mmol/l, TG 0.7mmol/l, Chol 72.2 mmol/l.. Auch sie weist die pathogene Variante im LDLR Gen c.313+5G>A; Intron 3 auf.

Das genetische Testen auf FH: Europäische Guidelines 2019:

Sobald der Index-Fall diagnostiziert ist, wird ein Kaskaden-Screening empfohlen (I/C). Das nationale Kaskaden-Screening Programm für FH ist die CATCH Studie mit 7 Zentren unter der Leitung von Prof Isabella Sudano und Prof Hans Rickli, unterstützt von der Schweiz Herzstiftung und der Arbeitsgruppe Lipide und Atherosklerose der Schweiz Gesellschaft für Kardiologie (AGLA). Bislang sind 66 Indexfälle mit genetischer FH und 40 Verwandte mit genetischer FH entdeckt worden. Die Einschlusskriterien sind Alter ≥16, LDL-C ≥6.5mmol/l ohne Behandlung, LDL-C ≥5mmol/l mit frühzeitigem kardiovaskulärem Ereignis. Mindestens ein verwandtes Familienmitglied mit genetischer FH muss vorhanden sein. 30% der Indexfälle mi genetischer FH erhalten keine lipidsenkenden Medikamente. Ihr durchschnittliches Alter ist 50.4, 46.8% sind Frauen, LDL-C 7.9mmol/l, Lipidsenkende Medikamente 69.5%, Statine 68.4%, Ezetimibe 42.1%, PCSK9 Inhibitoren 24.6%.

Die CATCH Studie wird weitere Evidenz in Bezug auf die Implementierung eines genetischen Testprogramms für die genetische FH bringen.

Zukünftige Lipidsenker

Erhöhte Blutfette sind ein wesentlicher modifizierbarer Risikofaktor für atherosklerotische vaskuläre Erkrankungen. 9 modifizierbare Risikofaktoren erklären mehr als 90% eines ersten Myokardinfarkts, wobei die Lipide 50% des populationszurechenbaren Risikos, Rauchen 36%, Übergewicht 20%, hoher Blutdruck 18%, Bewegungsarmut 12% und Diabetes 10% gemäss der INTERHEART Studie (Yusuf S et al. Lancet 2004;364:937-952) ausmachen, so PD Dr. med. Konstantinos Koskinas, Bern. Die in den ESC Guidelines empfohlenen Ziele für die LDL-senkende Therapie richten sich nach der Risikokategorie. Für sehr hohes Risiko beträgt der Zielwert < 1.4mmol/l und >50% Senkung gegenüber Baseline, für hohes Risiko <1.8mmol/l und > 50% Senkung, für moderates Risiko < 2.6mmol/l und für niedriges Risiko <3.0mmol/l., so der Referent. Diese Werte lassen sich durch Therapien mit Statinen, Statinen plus Ezetimibe oder zusätzlich mit PCSK9 Inhibitoren erreichen. Der Referent verwies auf die entsprechenden Studien, die Metaanalyse der CTT mit 170000 Teilnehmern, die zeigte, dass 1mmol LDL-C-Senkung mehr als 20% des Risikos für schwere kardiovaskuläre Ereignisse senkt, die IMPROVE-IT Studie, in welcher die Zugabe von Ezetimibe on top einer Statintherapie eine zusätzliche Risikoreduktion ergab und die beiden PCSK9 Hemmer Alirocumab und Evolocumab, die on Top von Statinen in der ODYSSEY LONG TERM und in der OSLER Studie eine Senkung von 62% resp. 61% ergaben. Die relative Risikosenkung durch Evolocumab betrug in der FOURIER Studie mit 27’564 Patienten 15% und in der ODYSSEY OUTCOMES Studie mit Alirocumab ebenfalls 15%. Mit einer moderaten Statintherapie lässt sich eine mittlere LDL-C Reduktion von ca. 30% erreichen, mit einer hochintensiven Statintherapie ca. 50%, bei zusätzlicher Gabe von Ezetimibe ca. 65%, mit einer PCSK9 Hemmer-Monotherapie ca. 60% und mit PCSK9 Hemmer plus hochintensives Statin ca. 75% und schliesslich mit PCSK9 Inhibition plus hoch intensives Statin plus Ezetimibe ca. 85%.

Die suboptimale Kontrolle der LDL-C-Werte bei Patienten mit etablierter koronarer Herzkrankheit stellt ein unerreichtes medizinisches Bedürfnis dar. Im EUROASPIRE IV Survey hatten nur 19.3% der Patienten nach einem MI oder ACS Ereignis einen LDL-C-Wert unter 1.8mmol/l. In EUROASPIRE V waren es 29%. Eine stärkere frühzeitige LDL-C-Senkung und eine intensivere Statintherapie nach einem Herzinfarkt waren mit einem geringeren Risiko für alle kardiovaskulären Endpunkte und die Gesamtmortalität verbunden. Dies stützt Daten aus klinischen Studien, die darauf hindeuten, dass eine frühere Senkung des LDL-C-Wertes nach einem Herzinfarkt den grössten Nutzen bringt, wie kürzlich in einer Publikation gezeigt wurde (Schubert J et al Eur. Heart J. 2021;42:243-252). In einer Untersuchung des Referenten an der Schweizer Bevölkerung wurden Low-Density-Lipoprotein-Cholesterinwerte von weniger als 1,8 mmol/l und weniger als 1,4 mmol/l nach einem Jahr bei 37,5 % bzw. 15,7 % der Patienten beobachtet. Nach Modellierung der Wirkungen von Statinintensivierung und Ezetimibe stiegen diese Zahlen auf 76,1 % bzw. 49 %.

Neue und künftige anti-lipidämische Medikamente

- Bempedoinsäure, ein Prodrug, welches in der Leber durch die very-long-acting acy-CoA Synthase 1 aktiviert wird. Das Medikament wirkt nach seiner Aktivierung wie ein Statin. Es ist aber durch die ausschliessliche Aktivierung in der Leber im Muskel nicht vorhanden und führt dadurch zu weniger Muskelproblemen als die Statine. Bempedoinsäure senkt LDL-C gegen ca. 20%, in der <Kombination mit Ezetimibe um 38%. Bempedoinsäure und seine Fixkombination mit Ezetimibe können mehr Patienten zu ihrem LDL-Zielwert führen.

- Die PCSK9 Inhibition durch RNA Interferenz in Form des Neuen Medikaments Inclisiran stellt eine sehr attraktive Erweiterung des Sortiments an PCSK0 Inhibitoren dar. Das Medikament muss nur halbjährlich injiziert werden und erlaubt eine LDL-C Senkung von ca 50% über diese Zeit.

- Ein weiterer Risikofaktor ist Lp(a). Es kann mit einem antisense Nukleotide um bis zu 80% gesenkt werden. Eine Studie (HORIZON ist noch am Laufen. Die Resultate sind für 2024 geplant.

Fazit

- Die LDL-Kontrolle bleibt suboptimal sowohl in der Primär- als auch in der Sekundärprävention

- Nur eine Minorität von Patienten erreicht die von den Guidelines empfohlenen Zielwerte, einschliesslich der Patienten mit sehr hohem Risiko

- LDL-C Werte können bei der Mehrzahl der Patienten mit geeigneter Therapie (Kombinationstherapien mit etablierten oder neuen Medikamenten)) adäquat gesenkt werden

- Erhöhtes Lp(a) ist ein unabhängiger genetisch determinierter kardiovaskulärer Risikofaktor; es kann mit experimentellen Medikamenten substanziell gesenkt werden

Anti-lipidämische Behandlung bei zerebrovaskulären ischämischen Erkrankungen

Der Schlaganfall ist eine führende Ursache für Arbeitsunfähigkeit bei Erwachsenen, sogar nach Rekanalisierung. Die «Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study (GBD) 2019» bietet eine regelbasierte Synthese der verfügbaren Evidenz zu den Niveaus und Trends der gesundheitlichen Ergebnisse, einer Reihe von Risikofaktoren und den Reaktionen der Gesundheitssysteme. Der Schlaganfall liegt gemäss diesen Untersuchungen an dritter Stelle der führenden Ursachen Behinderungsbereinigte Lebensjahre, so Prof. Dr. med. Augusto Gallino, Bellinzona, der den Vortrag anstelle des verhinderten Prof. Pierre Amarenco, Paris, übernahm. Gemäss der Statistik des BAG traten im Jahre 2019 8534 Schlaganfälle bei Männern und 7970 bei Frauen auf. Ein zu hoher Cholesterinspiegel wurde bei 14.3% der Männer und 10.8% der Frauen festgestellt. Bei Schlaganfällen gilt es zu differenzieren zwischen atherothrombotischen, kardiometabolischen und hämorrhagischen Schlaganfällen. Diese werden oft zusammengefasst. Ischämische Schlaganfälle machen 68% aller Schlaganfälle aus, Transitorische ischämische Attacken 16%, intrazerebrale hämorrhagische Schlaganfälle 11%, subarachnoidale, hämorrhagische 4% und nicht-spezifische 1 % aus. Lakunäre Schlaganfälle betreffen 37%, kardiale embolische 22%, Atherosklerose der grossen Gefässe 31% und andere 10% der gesamten Schlaganfälle. Der Ansatz zur Schlaganfallprävention sollte individuell sein, je nach Ursache und Ätiologie. Bei intensiverer medizinischer Betreuung in der Gemeinschaft wurde ein signifikanter Rückgang der atherosklerotischen Risikofaktoren beobachtet, mit einem deutlichen Rückgang der Schlaganfälle/vorübergehenden ischämischen Attacken, die durch Atherosklerose der grossen Arterien und Erkrankungen der kleinen Gefässe verursacht wurden. Die Ergebnisse legen nahe, dass eine intensivere Untersuchung auf kardiale Emboliequellen und ein verstärkter Einsatz von Antikoagulationen gerechtfertigt sein könnten.

Die Interstroke Studie zu den globalen und regionalen Effekten modifizierbarer Risikofaktoren hat gezeigt, dass Bluthochdruck nach wie vor der wichtigste modifizierbare Risikofaktor für Schlaganfälle in Afrika darstellt, aber auch Diabetes mellitus, Dyslipidämie, Fettleibigkeit, Stress, Rauchen, Alkoholkonsum, Bewegungsmangel und ungesunde Ernährung gehören dazu. Das Risiko für Schlaganfall ist direkt mit der Höhe des Blutdrucks assoziiert. Der Schlaganfall ist ein Risikoäquivalent für koronare Herzkrankheit. Die hauptsächlichen Manifestationen der Atherosklerose inklusive non-koronare Atherosklerose sind Karotis Erkrankung, Aortenerkrankung, Koronare Erkrankung, periphere Erkrankung.

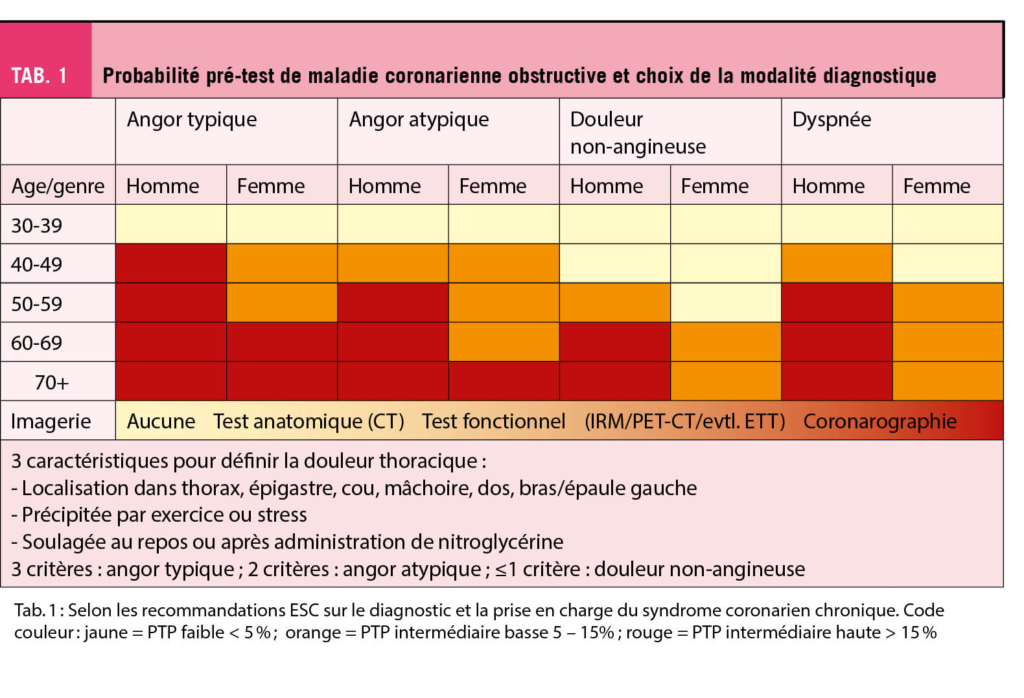

Der Referent nannte die Compass-Studie, niedrig dosierte Faktor Xa Inhibition plus Aspirin ergab eine Risikoreduktion von 20%. Von John Warrens Beschreibung der Angina pectoris im Jahr 1812 als ein Würgen in der Brust, das vage mit der Verknöcherung der Koronararterien zusammenhängt, bis zu unserem heutigen Verständnis der genetischen und molekularen Grundlagen der koronaren Herzkrankheit waren die Wege der Entdeckung, Innovation und des therapeutischen Fortschritts in der kardiovaskulären Wissenschaft und Medizin in den letzten zwei Jahrhunderten wirklich bemerkenswert. Schlüsselpunkte waren dabei die Definition von Risikofaktoren in 1961 und der erste HMG Co Reduktase Inhibitor im Jahre 1976. Die Metaanalyse der CTT zeigte, dass 1mmol/l Reduktion im LDL-Spiegel mit einer Reduktion des kardiovaskulären Risikos von 22% einhergeht. Sie zeigte aber auch, dass der Schlaganfall bei Männern um 17% und bei Frauen um 10% gesenkt wird. Eine Zusammenstellung der Studien SPARCL, HPSC, J-STARS, CARE und LIPID ergibt eine durchschnittliche Odds Ratio von 0.885 (p=0.049). Die Statinbehandlung reduziert 13 Schlaganfälle pro 1000 Patienten. In einer französischen Registerstudie mit 3847 Patienten betrug der 5-Jahres-Follow-Up nach TIA oder leichtem ischämischem Schlaganfall 17.5% bei einem mittleren LDL-C von 2.4mmol/l. Nach einem ischämischen Schlaganfall mit nachgewiesenem atherosklerotischem Ursprung konnte durch die Einstellung eines LDL-Cholesterins von <70 mg/dL über einen Zeitraum von 5,3 Jahren eine von vier nachfolgenden schwerwiegenden vaskulären Ereignissen (Number Needed to Treat von 30) und eine Zunahme von intrakraniellen Blutungen vermieden werden. In der IMPROVE-IT Studie verringerte die Zugabe von Ezetimibe zu Simvastatin bei Patienten, nach Stabilisierung wegen eines akuten Koronarsyndroms die Häufigkeit von ischämischen Schlaganfällen, wobei die Wirkung bei Patienten mit einem früheren Schlaganfall besonders gross war.

Auch PCSK9 Inhibitoren senken das Schlaganfallrisiko wie in einer Substudie von FOURIER mit Evolocumab gezeigt wurde. Grosse und kleine Gefässe reagieren unterschiedlich auf die LDL-Senkung, wie der Referent anhand einer Mendel’schen Randomisierungsstudie zeigte. Die Senkung des LDL-Cholesterins verhindert wahrscheinlich die Arteriosklerose der grossen Arterien, nicht aber den Verschluss der kleinen Arterien oder kardioembolische Schlaganfälle. Eine Erhöhung des High-Density-Lipoprotein-Cholesterins kann zur Prävention von Erkrankungen der kleinen Arterien beitragen. Die Senkung der Triglyceride schliesslich bringt möglicherweise keine Vorteile bei ischämischen Schlaganfällen und ihren Subtypen. Ein genetisch um 1 SD erhöhtes High-Density-Lipoprotein-Cholesterin war mit einem geringeren Risiko für einen Schlaganfall mit Verschluss einer kleinen Arterie verbunden (Odds Ratio: 0,79). Der Referent befasste sich ferner mit dem Risiko eines haemorrhagischen Schlaganfalls bei Statinbehandlung. In einer Dänischen Propensity-Studie hatten Statin-Behandelte und nicht Behandelte während der ersten 6 Monate nach Statinbeginn das gleiche Risiko für intrazerebralen haemorrhagischen Schlaganfall, nach 6 Monaten Behandlung hatten die Statin-Benützer ein 22-39% geringeres Risiko.

Der Referent schloss mit der European Stroke Organisation (ESO) Guideline, die eine Statinbehandlung bei Patienten mit TIA oder Schlaganfall empfiehlt. Bei Patienten, die nach 6 Wochen das Ziel von 1.8mmol/l nicht erreichen, wird die Zugabe von Ezetimibe oder Bempedoinsäure (oder eines PCSK9 Hemmers) empfohlen.

Prof. Dr. Dr. h.c. Walter F. Riesen

riesen@medinfo-verlag.ch