Gute Pflege braucht Zeit – da sind sich alle einig. Doch viele Pflegende klagen über Zeitmangel und Zeitdruck, auch in der Onkologiepflege. Am diesjährigen Onkologiepflege-Kongress ging es in den meisten Referaten um den Aspekt der Zeit: Wie können sich Onkologiepflegende genügend Zeit nehmen, um den Patientinnen und Patienten die bestmögliche Pflege zu bieten?

«Die Zeit geht nicht, sie stehet still,

Wir ziehen durch sie hin;

Sie ist eine Karawanserei,

Wir sind die Pilger drin.» (Gottfried Keller)

Mit diesem Zitat startete Dr. Marianne Rabe, freiberufliche Dozentin und Trainerin für Ethikberatung, Berlin (D), ihr Referat: «Es zeigt uns mit ganz einfachen Worten auf, dass nicht die Zeit rennt, sondern wir in der Zeit.» Der Ablauf der Zeit und die Zeitempfindung gehören zum Menschsein. Dabei gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen der Zeit, zum Beispiel das zyklische Zeitbewusstsein, das den Abläufen in der Natur entspricht (Jahreszeiten, Tag und Nacht etc.), das lineare Zeitbewusstsein, bei dem jedes Ereignis einmalig ist und Ereignisse sich aneinanderreihen, oder das Zeitbewusstsein der Beschleunigung: Obwohl man Zeit «spart», empfindet man immer mehr Zeitnot. Heutzutage wird die Zeit immer mehr «bewirtschaftet». Sie wird verdinglicht, zu einer Ware, ganz gemäss dem Motto «Zeit ist Geld». Dementsprechend ist Langeweile, das sinnlose Verstreichen von Zeit, negativ bewertet. Wichtige Menschen haben keine Zeit, und Zeitvergeudung ist eine Sünde. Das «Zeitmanagement» wird auch im persönlichen Bereich und in der Freizeit immer wichtiger.

Zeichen der Zeit in der Pflege

Pflegende müssen im Alltag verschiedene Zeitverständnisse synchronisieren: das ereignis- und gegenwartsbezogene Zeitbewusstsein der Patientinnen und Patienten und das lineare und beschleunigte Zeitbewusstsein der Institution. «Das ist oft nicht einfach», betonte Dr. Rabe. «Keine Zeit zu haben für die Menschen, die auf Pflege angewiesen sind, kann bei den Pflegenden Scham- und Schuldgefühle auslösen.» Umgekehrt schämen sich manche Patientinnen und Patienten dafür, dass sie so langsam sind und so viel Zeit der Pflegenden beanspruchen. Zeitdruck in der Pflege hat oft mit mangelnder Organisation zu tun, beispielsweise unklaren Aufgabengebieten und Arbeitsanweisungen, schlecht koordinierten Abläufen, ineffizienten Teambesprechungen oder schlecht geführten Patientendokumentationen. Ein anderer Aspekt des «Zeitmanagements» in der Pflege sind Standardisierung und die Aufteilung der Pflegetätigkeit in Einzelschritte. «Doch das ist es nicht, was eine gute Pflege ausmacht», meinte die Referentin. «Das Begleiten, Ermutigen, Trösten und Motivieren lassen sich nicht erfassen und sind eigentlich zeitlos.» Pflegende in der Onkologiepflege sind zudem in besonderem Mass mit der Endlichkeit konfrontiert. Dr. Rabe plädierte für mehr Gelassenheit, die seit der Antike eine moralische Qualität ist. Heutzutage spreche kaum jemand von der Wichtigkeit der Gelassenheit, da in der modernen Welt Handeln, Entscheiden und rasche Problemlösung viel stärker im Fokus stünden.

Zeit für die Familienangehörigen

Prof. Anne-Sylvie Ramelet, Institut für Pflegewissenschaften, Universität Lausanne, stellte das Pflegekonzept der patient- and family-centered care (PFCC) vor (www.ipfcc.org). Darunter versteht man einen Ansatz, bei dem die Gesundheitsversorgung auf Partnerschaften zwischen Gesundheitsdienstleistern, Patientinnen und Patienten sowie Familien beruht. Der Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit von Menschen aller Altersgruppen, aller Versorgungsebenen und in allen Bereichen der Gesundheitsversorgung. Fachpersonen arbeiten nicht für oder an Patientinnen und Patienten und ihren Angehörigen, sondern mit ihnen.

Im Zentrum der PFCC stehen die Familien. «Darunter versteht man nicht nur Eltern mit ihren Kindern, sondern auch weitere Angehörige und Personen, die für die Familie wichtig sind», sagte Prof. Ramelet. In der Schweiz leben mehr als 75% aller Kinder mit beiden Elternteilen zusammen, 13% der Kinder mit einem Elternteil, meistens mit der Mutter. Die Diversität von Familien hat in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen: Es gibt immer mehr Einelternfamilien, Patchworkfamilien, Familien mit gleichgeschlechtlichen Partnern resp. Partnerinnen, unverheiratete Eltern etc. Diese Diversität hat auch Auswirkungen auf das Gesundheitspersonal.

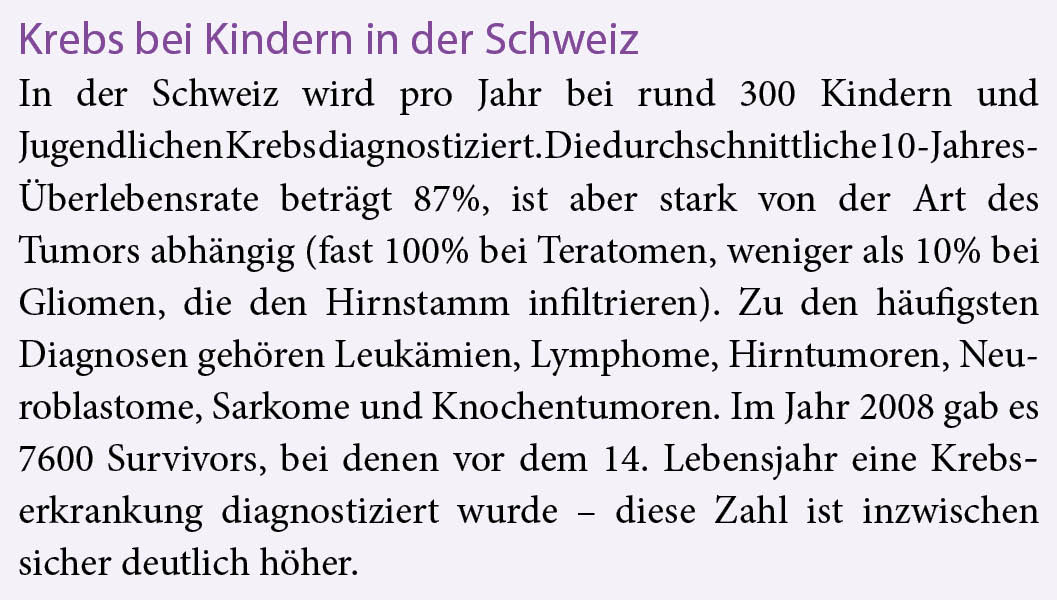

Im Bereich der Onkologie stehen Familien vor allem dann im Mittelpunkt, wenn ein Kind an Krebs erkrankt oder wenn ein Elternteil mit minderjährigen Kindern Krebs hat. Die Krebserkrankung eines Kindes ist nicht nur emotional belastend, sondern hat auch enorme Auswirkungen auf die Aufgaben, die von Familienmitgliedern übernommen werden (Arztbesuche, Begleitung im Spital, Recherchen etc.), die Paarbeziehung und auf die sozioökonomischen Umstände. Dadurch steigt auch die Belastung des betroffenen Kindes und der Geschwister. Für die Unterstützung von Geschwisterkindern gibt es am Universitätsspital Lausanne (CHUV) eine Betreuungsstruktur für Brüder und Schwestern von krebskranken Kindern.

Kinder und Jugendliche, deren Mutter oder Vater an Krebs erkrankt ist, sind mit emotionalen Problemen sowie dem Verlust der normalen Tagesstruktur und des normalen Familienlebens konfrontiert. Oft ändert sich auch die Rolle der Kinder innerhalb der Familie: Sie werden zu Pflegenden und müssen mehr Verantwortung tragen. «Hier ist es wichtig, den Eltern zu erklären, wie sie mit ihren Kindern transparent kommunizieren können», meinte die Referentin. «Für Jugendliche hat oft ein Peer-Support-Netzwerk grosse Bedeutung.»

Für die Unterstützung von betroffenen Familien wurden verschiedene Massnahmen entwickelt, zum Beispiel eine eintägige kognitiv-verhaltenstherapeutische Familientherapie (Surviving Cancer Completely Intervention Program, SCCIP) oder das FAMOS (Family-Oriented Support), eine familiensystemische und kognitiv-verhaltenstherapeutische Theorie.

Zeit für Qualität und Sicherheit

«Pflegende brauchen nicht nur Zeit, um ihre Arbeit sicher und in guter Qualität zu tun», erklärte Prof. Dr. David Schwappach, Direktor Stiftung für Patientensicherheit, Zürich. «Sie brauchen auch Zeit, um Qualitäts- und Sicherheitsdefizite oder deren Folgen abzufangen – und um sich mit Qualitäts- und Sicherheitsaspekten zu beschäftigen.» Zu den Sicherheitsaspekten der Arbeit gehören unter anderem die Information und Edukation der Patientinnen und Patienten, die Verlaufsdokumentation, mehrfache Identitätskontrollen etc. Damit hier eine hohe Qualität gewährleistet werden kann, ist es wichtig, dass die Pflegenden über «gute» Zeit verfügen, bei der alle drei Dimensionen der Zeit stimmen:

- Zeit-Quantität: «Ich brauchte 3,45 Minuten, um Aufgabe XY zu erledigen.»

- Zeit-Qualität: «Ich konnte 2 Minuten konzentriert arbeiten, dann wurde ich durch die Frage einer Kollegin unterbrochen.»

- Zeit-Geschwindigkeit resp. Pace: «Ich musste die Aufgabe schnell und unter Zeitdruck erledigen.»

Prof. Schwappach betonte, dass besonders Unterbrechungen für Sicherheit und Qualität fatal seien. Mehr als die Hälfte aller Medikamenten-Verabreichungen wird unterbrochen, was zu einem Anstieg der prozeduralen und klinischen Fehler führt (ohne Unterbrechung: 25% klinische Fehler; mit Unterbrechung: 39% klinische Fehler) (1). Eine Studie bei Onkologinnen und Onkologen zeigte, dass sie bei sicherheitsrelevanten Aufgaben rund 19% der Zeit für Unterbrechungen aufwenden (2). Von 100 sicherheitsrelevanten Dokumentationstätigkeiten werden 18 unterbrochen. Die Unterbrechungen werden nur selten abgewehrt, sondern führen in der Regel zu Multitasking.

Auch das Abfangen oder Korrigieren von Sicherheits- oder Qualitätsdefiziten braucht enorm viel Zeit. So werden beispielsweise ärztliche Verordnungsfehler häufig durch Pflegende abgefangen, die für das Nachfragen viel Zeit aufwenden (3). Bei der Doppelkontrolle von Chemotherapien werden ebenfalls häufig Inkonsistenzen gefunden, was Tätigkeiten wie Nachfragen, Nachschauen, Korrigieren oder Ersetzen notwendig macht (4). «Eigentlich sollte man für die Verabreichung von Chemotherapien Checklisten einführen, so wie das in der Chirurgie schon Standard ist», sagte der Referent. Für ihn ist wichtig, dass Pflegende im Arbeitsalltag genügend Zeit haben, um sich mit Qualitäts- und Sicherheitsfragen zu beschäftigen (z.B. CIRS-Meldungen machen, Massnahmen ableiten, Teamsitzungen, Q-Projekte). Auch in den Institutionen und Abteilungen solle man sich systematisch mit diesen Fragen auseinandersetzen. Beispiele für solche Meta-Skills sind:

- Aufbau spezifischer Expertise bezüglich Patientensicherheit,

- Systemische Veränderung der Arbeitsorganisation und «Zeitkultur»,

- Kritische Reflexion über eigene Praktiken, z.B. Unterbrechungen oder Dokumentation.

Zeit für Zusammenarbeit

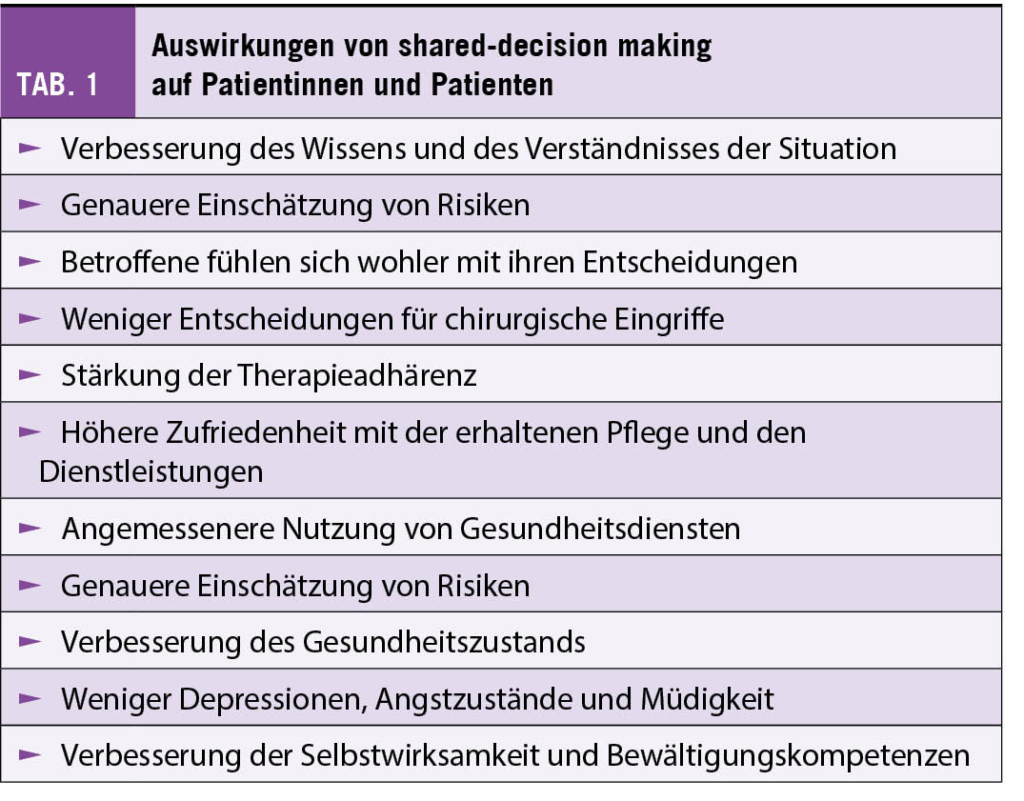

Dr. Sylvie Rochat, Patientin aus Neuchâtel, plädierte für eine verbesserte Zusammenarbeit von Patientinnen, Patienten und Fachpersonal. Das Ziel dabei ist, dass Patientinnen und Patienten freie und informierte Entscheidungen treffen können, dass sie Mitglied des Pflegeteams sind und dass ihr Erfahrungswissen anerkannt und mobilisiert wird. Allerdings bestehen auf Seiten des Gesundheitspersonals oft viele Widerstände gegen den partnerschaftlichen Ansatz. «Für wenig gebildete Patienten ist das nicht geeignet», «Dafür haben wir keine Zeit», «Das ist nicht effizient» oder «Das wird dazu führen, dass die Patienten ungeeignete Behandlungen fordern» sind nur einige der Gegenargumente. Eine partnerschaftliche Pflege hat aber viele positive Auswirkungen auf die Patientinnen und Patienten (Tab. 1). Informierte Patienten verfügen ausserdem über Ressourcen, die auch für die Verbesserung des Gesundheitssystems genutzt werden können – zum Beispiel, wenn Betroffene ihr Wissen und ihre Erfahrungen an andere Betroffene weitergeben und ihnen damit eine höhere Lebensqualität ermöglichen. Weiterhin können sich Patientinnen und Patienten an der Ausbildung von Studierenden der Gesundheitsberufe beteiligen oder als Co-Forschende das Wissen im Bereich Gesundheit vergrössern.

Zeit für Symptommanagement

Das Symptommanagement beruht auf vier Säulen: Prävention, Assessment, Behandlung und Evaluation. Es lohnt sich, in jeden dieser Schritte genügend Zeit zu investieren, denn Symptome sind bei Krebsbetroffenen sehr häufig. Im Durchschnitt bestehen unter Therapie 14 unterschiedliche Symptome, betonte Dr. Lynn Leppla, Institut für Pflegewissenschaft, Universität Basel und Universitätsklinikum Freiburg (D). «Allerdings ist die Belastung durch die Symptome sehr unterschiedlich», sagte sie. «Zu den belastendsten Symptomen gehören Schmerzen, Verstopfung, Schluckbeschwerden und Schlafstörungen.»

Präventive Massnahmen können die Stärke von Symptomen reduzieren. Zu den typischen Beispielen gehören orale Kryotherapie zur Vorbeugung von oraler Mukositis, körperliche Bewegung zur Reduktion von Fatigue und Antiemese, um Übelkeit und Erbrechen zu verhindern.

Das Assessment von Symptomen ist deshalb so entscheidend, weil sich nur wenige Symptome objektiv messen lassen (z.B. Erbrechen oder Diarrhö). Dies führt dazu, dass 50-80% der Symptome von den Gesundheitsfachpersonen nicht erkannt oder als zu gering eingeschätzt werden. Ein gutes Instrument für das Assessment sind patient reported outcomes (PRO), also Berichte von den Patientinnen und Patienten selbst über ihren Gesundheitszustand. Der Einsatz von PRO verbessert Symptomkontrolle, Lebensqualität und Patientenzufriedenheit, erhöht die Überlebensraten und senkt beispielweise die Rate an notfallmässigen Hospitalisationen oder den Verbrauch von Antidepressiva.

Die Behandlung und Evaluation von Symptomen verbessert nicht nur die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten. «Symptome führen auch zu einer erhöhten Mortalität, Therapieverzögerungen und gehäuften Rehospitalisierungen und damit auch zu höheren Kosten», erklärte die Referentin.

In der klinischen Praxis wird das Symptommanagement aus zeitlichen Gründen oft reduziert. Bei einer Umfrage bei Onkologiepflegenden in Deutschland zeigte sich, dass die Befragten bei Zeitdruck vor allem auf die zeitgerechte Verabreichung von Medikamenten und die Überwachung von Vitalparametern fokussieren (5). 25-33% sparen Zeit ein, indem sie die Mund- und Hautpflege nicht ausführen, rund 50% verzichten auf die Beratung oder Anleitung von Patientinnen und Patienten, und am häufigsten (54-68%) wird an Zuwendung und Patientengesprächen «gespart». Eine Möglichkeit, das Symptommanagement zu unterstützen, besteht in E-Health.

E-Health-gestütztes Symptommanagement

Die Chancen und Grenzen des Symptommanagements mit Hilfe von E-Health stellten Dr. Lynn Leppla und Dr. Sabine Valenta, Institut für Pflegewissenschaft, Universität Basel, und Klinik für Hämatologie, Universitätsspital Basel, im Rahmen eines Seminars vor. Momentan sind mehr als 100 Apps und andere Technologien für Krebsbetroffene auf dem Markt. Bei der Erfassung von Symptomen und anderen Parametern (z.B. Aktivität, Medikamenteneinnahme, Vitalparametern, Lebensqualität) über eine App gelangen die Daten auf einen zentralen Server und von da zu einer medizinischen Fachperson. Hier besteht die Möglichkeit, die Daten zu interpretieren und dem Patienten – je nach Situation – Empfehlungen, Verordnungen, Termine etc. zu vermitteln. Dieses Feedback einer Fachperson wird im europäischen Raum allerdings nicht gemacht, da die App dann von Gesetzes wegen als Medizinprodukt gelten würde.

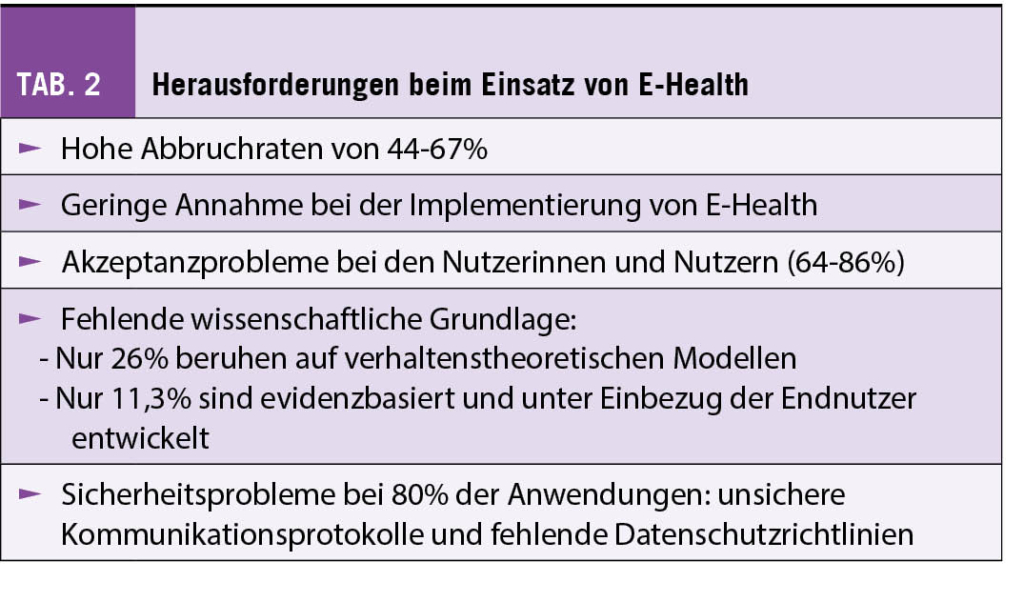

Weitere Möglichkeiten der E-Health sind Telemedizin, also eine Konsultation per Videokonferenz, automatisierte Entscheidungsunterstützung durch Apps oder auch Peer Support, z.B. «Zauberbaum» für Kinder mit krebskranken Eltern oder «Mutperlen» für krebskranke Kinder und Jugendliche. Eine weit fortgeschrittene App aus Deutschland ist «Mika» (www.mitmika.de), die als erste solche App als Medizinprodukt verordnet werden kann. Mika wird für die digitale Therapiebegleitung für Patientinnen und Patienten mit Krebs eingesetzt. «E-Health bietet viele Möglichkeiten, es gibt aber auch eine Kehrseite der Medaille», gab Dr. Valenta zu bedenken (Tab. 2). Problematisch ist vor allem, dass die wenigsten Produkte evidenzbasiert sind.

Das SMILe-Projekt

An der Universität Basel wurde in Zusammenarbeit mit anderen Universitätsspitälern im In- und Ausland das «Integrierte Versorgungsmodell für Patienten mit allogener Stammzelltransplantation begleitet durch eHealth-Technologie» (SMILe) entwickelt (https://smile.nursing.unibas.ch) (6). SMILe besteht aus den Komponenten SMILeApp, die vom Patienten bedient wird, und aus SMILeCare, einem Dashboard, das einer Fachperson im Transplantationszentrum die Patientendaten aufzeigt. Die Patienten erfassen mit der App Vitalzeichen, Symptome (und deren Stärke) und Parameter des Gesundheitsverhaltens. Im Transplantationszentrum kontrolliert eine APN täglich die eingehenden Daten. Ist sichtbar, dass sich der Gesundheitszustand eines Patienten verschlechtert, wird er kontaktiert. Die APN kann dann Hilfestellung beim Selbstmanagement geben oder den Patienten zu einer Pflegevisite einladen. Die SMILe-Daten sind auch wichtige Informationen für die regulären Pflegevisiten, die im ersten halben Jahr nach der Transplantation jeden Monat und im nächsten halben Jahr zweimonatlich stattfinden.

SMILe wird momentan evaluiert. «Die App ist eine Art Nabelschnur zu den Patienten», sagte Dr. Leppla. «Sie nutzen die App regelmässig, vor allem in der ersten Zeit nach der Transplantation. Viele sagen, sie fühlen sich mit der App sicherer.» Ziele der App sind unter anderem, vermeidbare Rehospitalisierungen zu verhindern, das Symptommanagement zu verbessern und passgenaue Interventionen zu ermöglichen. Die Entwicklung und Bedienung der App ist allerdings zeitaufwändig und benötigt zusätzliche Ressourcen und Fachwissen. Dafür wurde im Universitätsspital Basel eine neue Stelle für eine APN geschaffen, die auch nach Studienabschluss bleibt.

Dr. med. Eva Ebnöther, Medical Writing

Quelle: 24. Schweizer Onkologiepflege-Kongress, 31. März 2022, Bern

Erstveröffentlichung des Artikels in der Zeitschrift Onkologiepflege 2/22

Westbrook JI, et al.: Association of Interruptions With an Increased Risk and Severity of Medication Administration Errors. Arch Intern Med 2010; 170(8): 683-690.

Trbovich PL, et al.: The Effects of Interruptions on Oncologists’ Patient Assessment and Medication Ordering Practices. J Healthc Eng 2013; 4(1): 127-144.

Fischer S, Schwappach D, et al.: Effizienz und Patientensicherheit von Klinikinformationssystemen. SAEZ 2021; 102(46): 1516–1520.

Pfeiffer Y, Schwappach D: What do double-check routines actually detect? BMJ Open 2020; 10:e039291.

Personalsituation Pflege – Auswertung der Umfrage zur Pflegepersonalausstattung in hämatologischen und onkologischen Krankenhausbereichen (Band 18), DGHO 2021; www.dgho.de/publikationen/schriftenreihen/pflege/dgho_gpsr_b18_pflege_web.pdf.

Leppla L, et al.: Development of an integrated model of care for allogeneic stem cell transplantation facilitated by eHealth-the SMILe study. Support Care Cancer 2021; 29(12): 8045-8057.