Der wichtigste psychiatrische Notfall in der Hausarztpraxis muss aktiv erfragt werden: die Suizidalität! Nach Ausschluss einer somatischen Ursache soll durch eine empathische Haltung ein Arbeitsbündnis mit dem Patienten aufgebaut und bei entsprechender Risikokonstellation eine stationäre Behandlung in einer psychiatrischen Klinik veranlasst werden. Im Rahmen von Notfalldiensten können Hausärzte überdies auch mit Fremdgefährdung konfrontiert werden. Der Eigenschutz gilt hier als oberstes Gebot. Menschen mit einem psychotischen Syndrom, einem maniformen Syndrom oder einer Intoxikation sollen einer geeigneten Einrichtung zugeführt werden.

The most important psychiatric emergency in the family practice must be actively inquired: suicidality! After exclusion of a somatic cause, a working alliance with the patient should be established through an empathic attitude and, in case of a corresponding risk constellation, inpatient treatment in a psychiatric clinic should be arranged. In the context of emergency services, family physicians can also be confronted with endangerment of others. Self-protection is the first priority here. People with a psychotic syndrome, a maniform syndrome or intoxication should be transferred to an appropriate facility.

Key Words: Psychiatric emergency, psychotic syndrome, maniform syndrome, self-endangerment, suicidality, endangerment of others

Definition und Vorkommen

Ein psychiatrischer Notfall ist definiert als medizinische Situation, in der das akute Auftreten oder die Exazerbation einer bestehenden psychiatrischen Störung zu einer unmittelbaren Fremd- und/oder Eigengefährdung führt, die eine sofortige Diagnostik und Therapie erforderlich macht (1). Davon zu unterscheiden ist die psychiatrische Krise, in der noch verschiedene Handlungsoptionen erwogen werden können. Eine Krise liegt vor, wenn ein Mensch mit Ereignissen und Lebensumständen konfrontiert wird, die in Intensität, Art, Umfang und Dauer so gravierend sind, dass sie seine Belastungsfähigkeit und seine verfügbaren Bewältigungsstrategien übersteigen (2). Eine verlässliche Grenze zwischen Krise und Notfall lässt sich in der Praxis oft nicht ziehen.

Zuverlässige Angaben zur Häufigkeit psychiatrischer Notfälle in der Schweiz gibt es bisher nicht. Die steigende Inanspruchnahme sowohl stationärer als auch ambulanter psychiatrischer Leistungen der letzten 20 Jahre ist jedoch ein indirektes Indiz für eine Zunahme auch von psychiatrischen Notfällen (3).

Die meisten psychiatrischen Notfälle werden von NotfallmedizinerInnen oder AllgemeinpraktikerInnen erstversorgt. Gerade bei diesen belastenden und zeitintensiven Notfällen fehlt es allerdings an differenzialdiagnostischen und therapeutischen Algorithmen für Erstversorger.

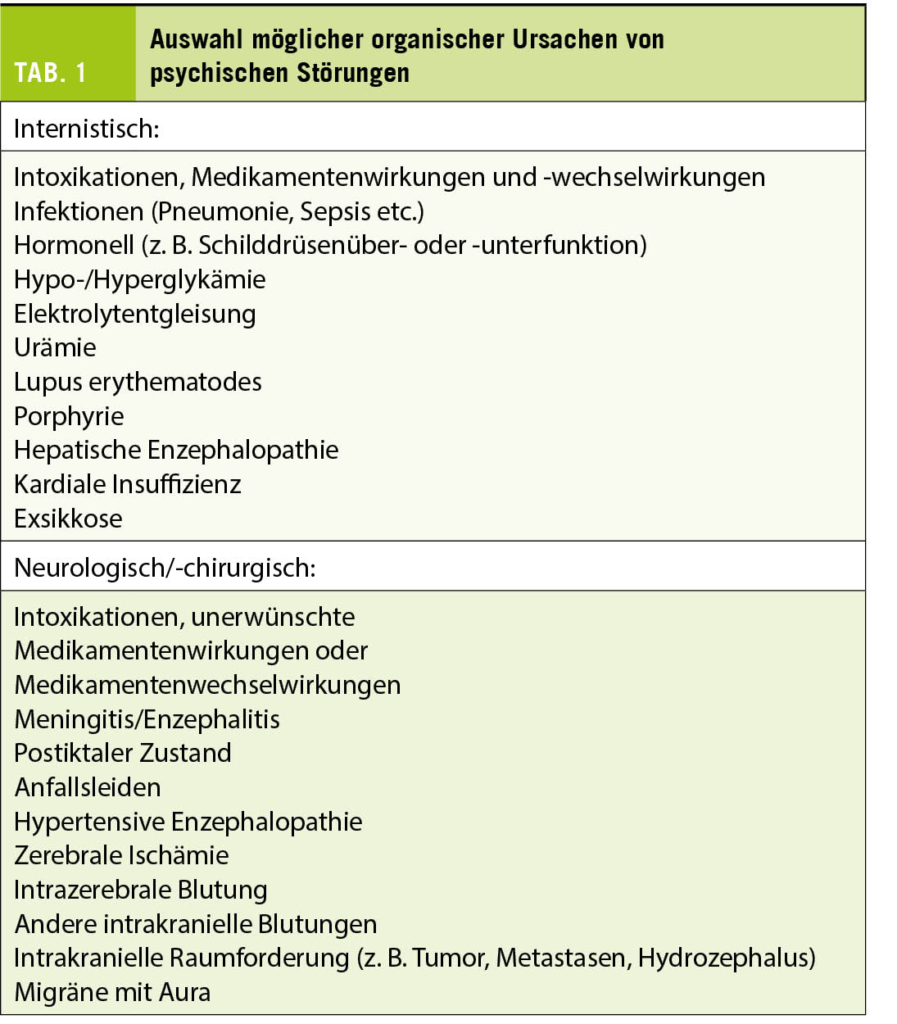

Diagnostisches Vorgehen – Medical Clearance

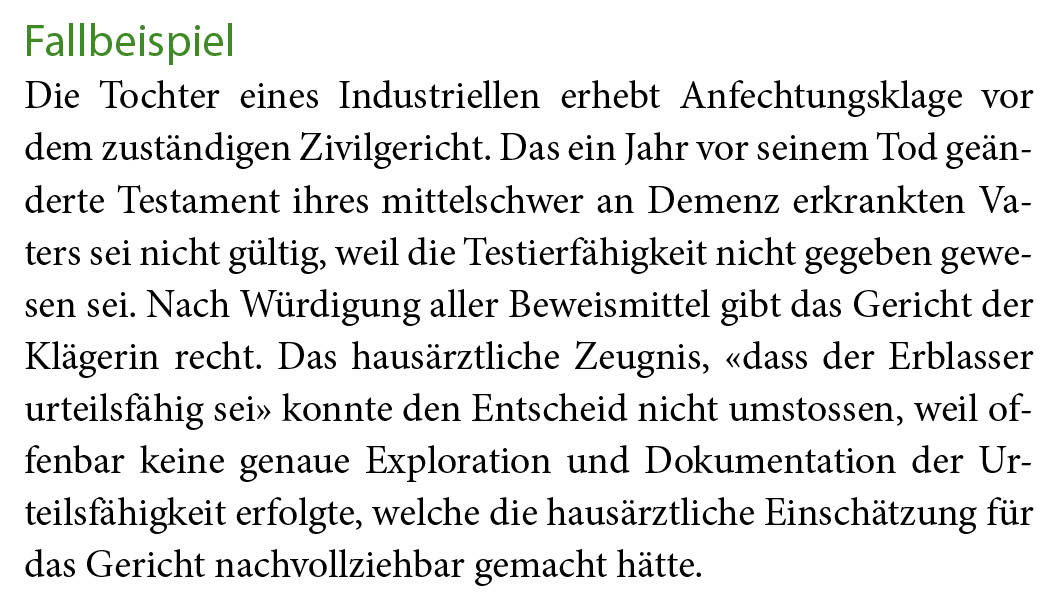

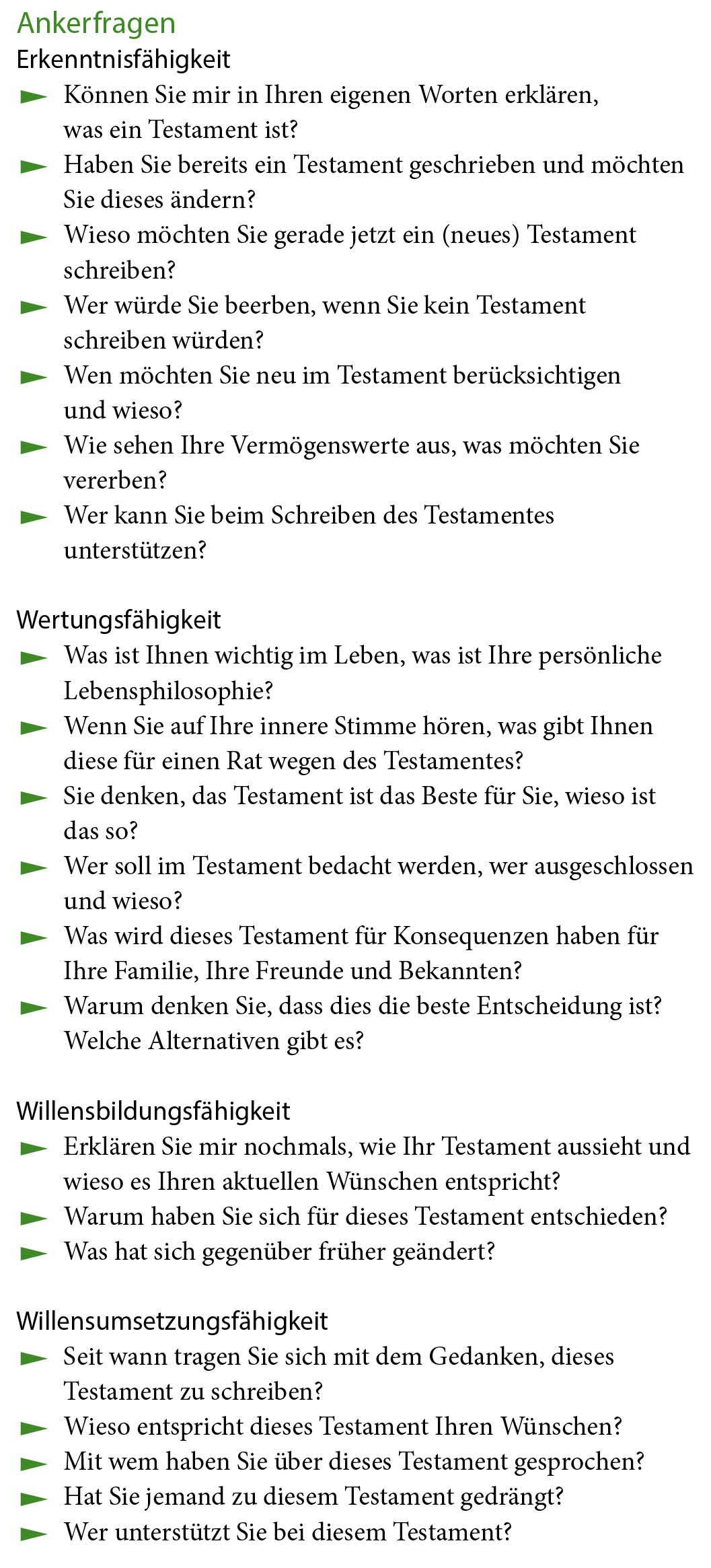

Die Kernfragen bei der Diagnostik psychiatrischer Notfälle betreffen immer wieder die Einschätzung von vitaler Gefährdung, bestehender Eigen- oder Fremdgefährdung, somatischer oder psychiatrischer bzw. stationärer oder ambulanter Behandlungsnotwendigkeit. Bevor jedoch konkret von einem psychiatrischen Notfall oder Krise in der Hausarztpraxis ausgegangen werden kann, muss eine organische (Mit)genese ausgeschlossen respektive ursächlich behandelt werden. Dazu gehört eine so ausführliche Anamnese wie möglich, ein Somatostatus sowie eine Routine-Laboruntersuchung inklusive Drogenscreening (4).

Nach Ausschluss einer somatischen Ursache, was als «medical clearance» bezeichnet wird, ist bei einer psychiatrischen Notfallsituation das oberste Ziel, Eigen- oder Fremdgefährdung zu verhindern. Beides sind Endpunkte mit vielfältigen Ursachen. In der Notfallsituation geht es allerdings nicht in erster Linie um eine genaue Differenzialdiagnose, sondern um eine syndromale Einteilung, von der sich ein sinnvolles Procedere ableiten lässt.

Ursachen und Massnahmen bei Eigengefährdung

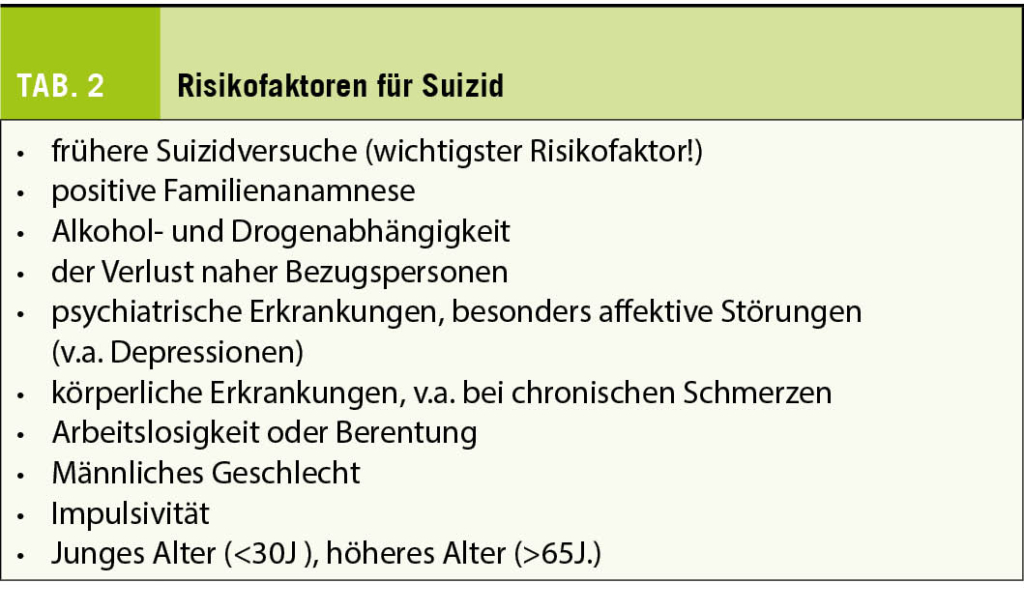

Die häufigste Form der Eigengefährdung ist die Suizidalität – häufig im Zusammenhang mit einem depressiven Syndrom. In der Hausarztpraxis ist es entscheidend, die Eigengefährdung überhaupt zu erkennen, d.h. Suizidalität zu explorieren. Untersuchungen zeigen, dass die meisten Suizidenten vor ihrem Suizid nicht mit Hausarzt oder Hausärztin darüber gesprochen haben (5). Einerseits, weil sie nicht spontan über ihre Gedanken oder Pläne reden und andererseits, weil sie auch nicht danach gefragt werden (6). Das Ansprechen von Suizidgedanken löst entgegen weit verbreiteter Meinung keine Suizidgedanken aus. Suizidalität kann und soll offen angesprochen werden. Ebenso irrig ist die Vorstellung, dass Suizidwillige nicht von ihrem Vorhaben abzubringen sind und früher oder später eine Suizidmöglichkeit finden. Verschiedene Studien zeigen, dass ein Grossteil der Menschen, deren Suizid verhindert werden konnte, später nicht durch Suizid stirbt. So starben z.B. von 515 Menschen, die auf der Golden-Gate-Brücke in San Francisco von einem Suizid abgehalten werden konnten, nur gerade 5% in den darauffolgenden 26 Jahren durch Suizid (7).

Nebst depressivem Syndrom können auch Lebensveränderungskrisen (biografische Wendepunkte) und traumatische Stressoren (Katastrophen, Schicksalsschläge, z. B. Verlust eines Angehörigen), die als existenzbedrohend erlebt oder mit dem Gefühl des Ausgeliefertseins oder eines bevorstehenden Untergangs verbunden sind zu Suizidalität führen. Hinzu kommen parasuizidale Handlungen (selbstverletzendes Verhalten) mit Appell-Charakter, z.B. bei bestimmten Persönlichkeitsstörungen.

In der Schweiz starben 2018 1002 Personen durch Suizid (ohne Suizidhilfe) (8).

Eine bedeutsame Rolle zur unmittelbaren Suizid-Prävention ist die Aufnahme einer Beziehung des Hausarztes zum Suizidenten. Als Grundprinzipien dieser Beziehung gelten:

- Akzeptanz von Suizidalität als Ausdruck seelischer Not

- Offenheit und Klarheit im Umgang mit Suizidalität

- fürsorgliches Umgehen mit einem schutzbedürftigen Menschen

Dies setzt keine spezifische Therapietechnik, sondern ehrliche, respektvolle und ernsthafte, menschliche Zuwendung durch den Hausarzt voraus.

Im Weiteren gilt es zu entscheiden, ob ein suizidaler Patient ambulant oder stationär, freiwillig oder gar gegen seinen Willen behandelt werden muss. Indikationen für eine stationäre psychiatrische Behandlung sind:

- das Fehlen sozialer Bindungen

- impulsives Verhalten in der Anamnese

- konkrete Suizidpläne oder parasuizidale Handlungen.

Lehnt der Patient in einer solchen Situation eine stationäre psychiatrische Behandlung jedoch ab, muss eine fürsorgerische Unterbringung (FU) erwogen werden. Eine FU in eine psychiatrische Klinik kann gestützt auf Art. 426 ZGB angeordnet werden, wenn eine Eigengefährdung vorliegt und eine nötige Behandlung nicht anders erfolgen kann.

Die syndromorientierte, medikamentöse Therapie besteht in der Regel aus Benzodiazepinen. Bei einer allfälligen Gabe von Benzodiazepinen ist darauf zu achten, die Dosis nicht zu gering zu wählen, da damit lediglich eine Anxiolyse bewirkt wird und somit die Hemmung vor einer suizidalen Handlung gesenkt wird.

Ursachen und Massnahmen bei Fremdgefährdung

HausärztInnen können im Rahmen von Notfalldiensten auch mit Situationen von Fremdgefährdung konfrontiert sein. Fremdgefährdung tritt meistens zusammen mit fehlender Krankheits- und/oder Behandlungseinsicht auf und geht häufig mit Erregungs- und Unruhezuständen einher. Diese sind diagnostisch vieldeutig und können Leitsymptom einer Reihe von somatischen wie psychiatrischen Erkrankungen sein. In der Notfallsituation steht an erster Stelle der Eigenschutz – Eigenschutz geht vor Fremdschutz. Eine erste Massnahme kann das sogenannte «talking down» sein (9). Hierbei wird durch freundliches Ansprechen und Aufrechterhalten des Gesprächskontaktes versucht, den Patienten zu beruhigen. Im Weiteren gilt bei allen unten aufgeführten Syndromen, dass ein Transport in eine geeignete Einrichtung zur Diagnostik und Therapie angeboten werden sollte. Bei Ablehnung dieses Angebots liegt aber keine Voraussetzung für Massnahmen gegen den Willen des Patienten vor. Diese besteht nur bei Vorliegen einer Eigen- oder Fremdgefährdung. Medikamentös können Antipsychotika (z.B. Haloperidol) allein oder in Kombination mit Benzodiazepinen (z.B. Lorazepam oder Diazepam) verabreicht werden (9). Die Dosierung und Applikationsform richtet sich nach dem Schweregrad der Erregung sowie nach den Begebenheiten vor Ort (Ambulanz vor Ort? Monitorisierung während Transport? Polizei vor Ort? etc.). Folgende Syndrome können mit Fremdgefährdung einhergehen:

Psychotisches Syndrom

Kennzeichnendes Merkmal dieses ätiologisch uneinheitlichen Syndroms sind wahnhafte bzw. paranoide Symptome sowie halluzinatorisches Erleben. Beim Wahn handelt es sich um eine Fehlbeurteilung tatsächlich real existierender Wahrnehmungen oder Ideen. Die Patienten sind in ihrer Überzeugung unkorrigierbar und durch nichts von ihrer Deutung abzubringen. Halluzinationen beschreiben Wahrnehmungserlebnisse ohne physikalische Reizquelle, die auf jedem Sinnesgebiet auftreten können. Weiteres Kennzeichen eines psychotischen Symptoms ist ein fehlender Realitätsbezug. Häufig sind hierdurch auch die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit des Erkrankten alteriert.

Maniformes Syndrom

Bipolar-affektive (manisch-depressive) Störungen sind Erkrankungen mit einem vielgestaltigen klinischen Bild. Die Manie ist durch eine Konstellation typischer Symptome gekennzeichnet wie: gehobene/gereizte Stimmung, übersteigertes Selbstwertgefühl, gesteigerte Betriebsamkeit, Rededrang (Logorrhoe), Ideenflucht, vermindertes Schlafbedürfnis, erhöhte Ablenkbarkeit und risikoreiches Verhalten. Ein übersteigertes Selbstwertgefühl kann mit unkritischem Selbstvertrauen, einem grossartig-grandiosen Selbsterleben und wahnhafter Verkennung bis zum Grössenwahn einhergehen. Im Notfall ist eine Krankheitseinsicht nicht zu erwarten, so dass therapeutische Massnahmen in der Regel abgelehnt werden.

Intoxikationen (Alkohol, Drogen)

Als akute Intoxikation wird ein Zustand bezeichnet, der in einem direkten Zusammenhang mit den akuten pharmakologischen Wirkungen der eingenommenen Substanz steht, der in der Regel vorübergehend ist und bis zur vollständigen Wiederherstellung mit der Zeit abnimmt.

Bei Vorliegen einer substanzbedingten Störung ist die Indikation für eine Pharmakotherapie aufgrund zahlreicher Komplikationen, z.B. Atemdepression, streng zu stellen. Zur Behandlung von Erregung, Unruhe und Angst im Rahmen von Drogenintoxikationen werden primär Benzodiazepine eingesetzt. Bei Alkoholintoxikation oder Mischintoxikationen sind unter dem Aspekt des Erhalts der Vitalfunktionen primär Antipsychotika mit geringen anticholinergen und antihistaminergen Eigenschaften indiziert. Bei Erregung und Agitation im Rahmen von Alkoholintoxikationen wird überwiegend Haloperidol empfohlen. Benzodiazepine bergen in Kombination mit Alkohol ein stark erhöhtes Risiko, eine Ateminsuffizienz hervorzurufen oder zu verstärken (10). Der Erhalt der Vitalfunktionen ist eine vordringliche medizinische Aufgabe. Die Art und der Ort der Versorgung (nur ambulant, Notaufnahme, stationär, Intensivstation) richtet sich nach der Schwere der Intoxikation oder des Entzugs bzw. von deren Komplikationen und der Art der vorherrschenden Symptomatik.

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Leitender Arzt, Behandlungszentrum für Psychosen

Solothurner Spitäler AG, Psychiatrische Dienste

Weissensteinstrasse 102

4503 Solothurn

andreas.wolf@spital.so.ch

Der Autor hat keine Interessenkonflikte in Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

1. Schmitt TK, Pajonk FG, Poloczek S. Psychiatrische Notfälle und Krisen. Notfall & Rettungsmedizin. 2000;

2. Cullberg J. Crisis and crisis therapy. Psychiatr Prax. 1978;

3. Schuler D, Tuch A, Peter C. Psychische Gesundheit in der Schweiz. Monitoring 2020. [Internet]. 2020. 116 p. Available from: https://www.obsan.admin.ch/de/publikationen/psychische-gesundheit-der-schweiz-3

4. Beerhorst KS, Kardels B, Beine KH. Medical clearance bei psychiatrischen symptomen. Notfall und Rettungsmedizin. 2012;

5. Isometsa ET, Heikkinen ME, Marttunen MJ, Henriksson MM, Aro HM, Lonnqvist JK. The last appointment before suicide: Is suicide intent communicated? Am J Psychiatry. 1995;

6. Michel K. Keine Angst vor suizidalen Patienten! Prim Hosp Care Allg Inn Medizin. 2019;

7. Seiden RH. Where Are They Now? A Follow-up Study of Suicide Attempters from the Golden Gate Bridge. Suicide Life-Threatening Behav. 1978;

8. Peter C, Tuch A. Suizidgedanken und Suizidversuche in der Schweizer Bevölkerung (Obsan Bulletin 7/2019). Schweizerisches Gesundheitsobervatorium. 2019;1–9.

9. S2k-Leitlinie Notfallpsychiatrie. S2k-Leitlinie Notfallpsychiatrie. 2020.

10. Kinn M, Holzbach R, Pajonk FGB. Psychosozialer Notfall Substanzinduzierte Störungen durch illegale Drogen – Teil 1. Anasthesiol Intensivmed Notfallmedizin Schmerztherapie. 2008;