Das traditionelle AGLA Update Meeting fand dieses Jahr wiederum online unter der perfekten Organisation von Medworld AG, Steinhausen, statt. Namhafte Schweizer Experten berichteten in hervorragenden Vorträgen über neue für die Praxis relevante Erkenntnisse, auf den Gebieten der Antithrombotika, der familiären Hypercholesterinämie und der lipidsenkenden Therapie. Die Keynote Lecture handelte von einem neuen Therapiekonzept bei schweren Hyperlipidämien, der Inhibition der Angiopoietin-ähnlichen Proteine. Zudem berichteten die beiden Träger des Swiss Lipid Awards (Amgen) und des Walter Riesen Awards (Sanofi-Aventis) über ihre Forschungsergebnisse.

Angiopoietin-ähnliche Proteine: Neue therapeutische Ziele für die Behandlung von schweren Hyperlipidämien

Die Keynote Lecture hielt Prof. Dr. Sander Kersten, Division of Human Nutrition and Health, Wageningen University, NL, über ein noch wenig bekanntes Thema: die Angiopoietin-ähnlichen Proteine und ihre Bedeutung als Ziele in der Behandlung von Hyperlipidämien.

Die Familie der Angiopoietin-ähnlichen Protein (ANGPTL3, ANGPTL4, ANGPTL8) regulieren die Lipoproteinlipase, das Enzym, welches die Ausscheidung von zirkulierenden Triglyceriden katalysiert. ANGPTL3 wird in der Leber exprimiert, ANGPTL4 in der Leber, im Fettgewebe, in Makrophagen, Krebszellen und im Intestinum, ANGPTL8 in der Leber und im Fettgewebe. Während des Fastens wird die LPL-Aktivität verringert. Ein Mangel an ANGPTL4 hebt diese Verringerung der LPL-Aktivität auf. NGPTL3/8 wird von der Leber im postprandialen Zustand produziert und hemmt die LPL in Muskeln und im Herz, aber nicht im Fettgewebe.

Angiopoitein-ähnliche Proteine, die am Lipidstoffwechsel beteiligt sind

ANGPTL 3 wird minimal reguliert, inhibiert die LPL nur mässig und hat eine endokrine Wirkung. ANGPTL8 wird durch Füttern reguliert; ANGPTL4 wird durch Fasten reguliert, ist inaktiv gegenüber der LPL-Inhibition und hat endokrine/parakrine Wirkung. ANGPTL8 wird durch Fasten reguliert, hat eine starke Inhibitionswirkung auf LPL und endokrine/parakrine Wirkung.

Genetik

Die ANGPTL4 LOF (Loss Of Function) Variante ist mit niedrigeren Plasmatriglyceriden und höherem HDL-Cholesterin assoziiert. Die ANGPTL4 LOF Variante ist assoziiert mit einem reduzierten Risiko für koronare Herzkrankheit und Typ 2 Diabetes.

Fazit des Referenten

Die Angiopoietin (ANGPTL)-ähnlichen Proteine regulieren die Aktivität der Lipoproteinlipase im Fettgewebe und anderen Geweben.

Loss of Function (LOF) Varianten von ANGPTL sind mit niedrigeren Plasmatriglyceriden, höherem Plasma HDL-C und einem reduzierten Risiko für koronare Herzkrankheit assoziiert

LOF Varianten von ANGPTL3sind mit niedrigeren Plasmatriglyceriden, niedrigerem Plama LDL-C und einem reduzierten Risiko für koronare Herzkrankheit assoziiert

Pharmakologische Strategien, die ANGPTL3 inaktivieren senken die Plasmatriglyceride und LDL-C

Pharmakologische Strategien, die ANGPTL4 in der Leber inaktivieren, versprechen eine Senkung der Plasmatriglyceride und des Risikos einer koronaren Herzerkrankung

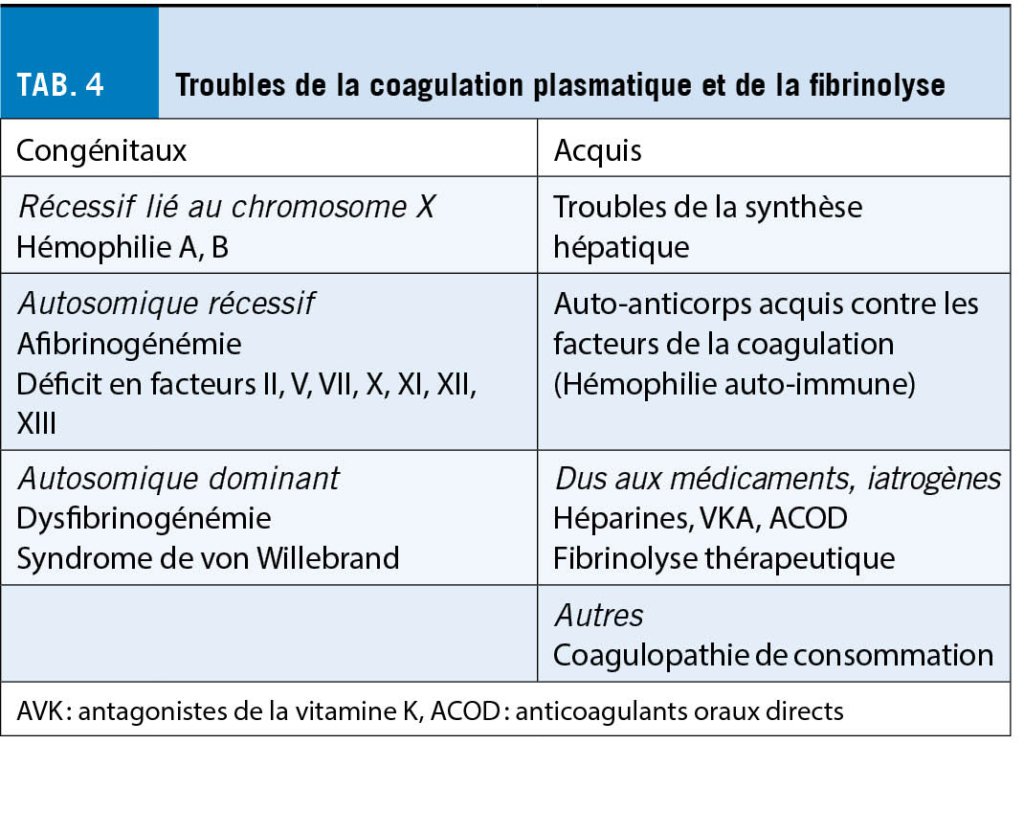

Antithrombotika Empfehlungen und Bedeutung für die Praxis

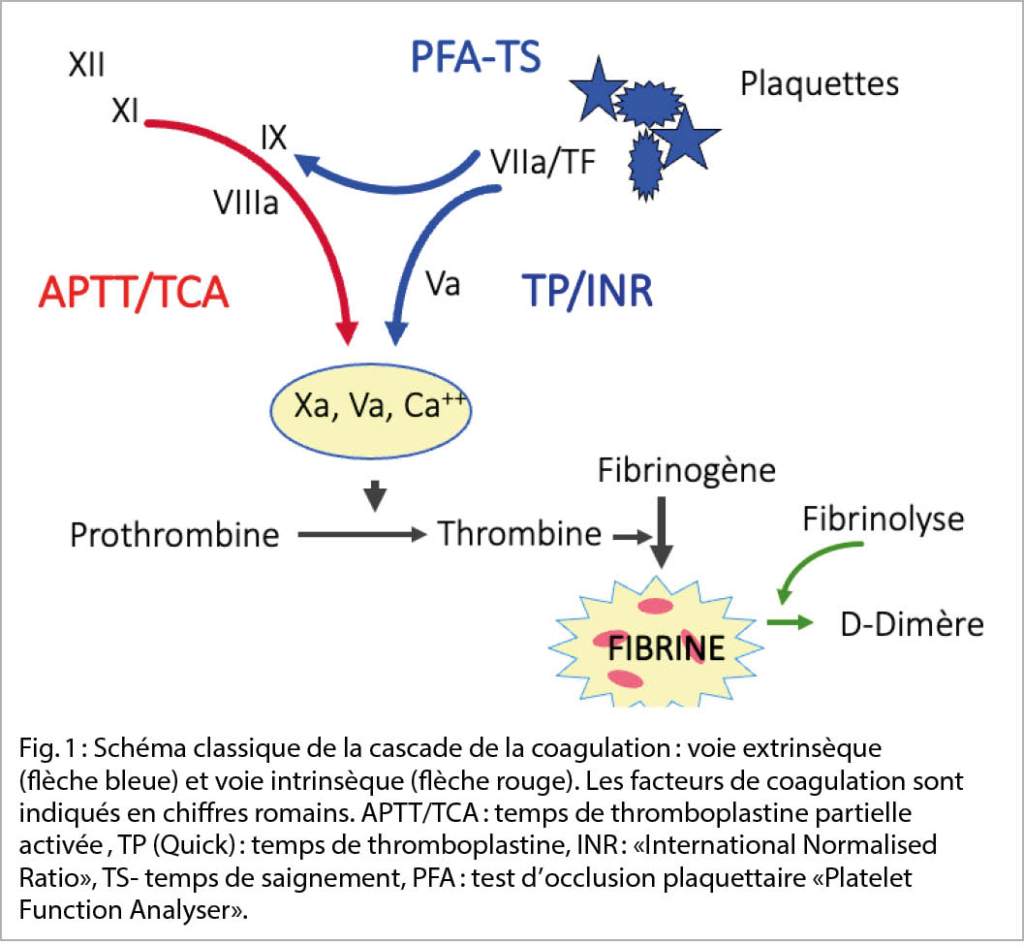

Was erwartet uns demnächst? so Prof. Dr. med. Jürg H. Beer, Baden, Der alte Traum möglichst gute Effekte der Antikoagulationsbehandlung zu haben und möglichst wenig Blutungen war immer die Hoffnung beim intrinsischen System. Jetzt ist die erste Studie über den Faktor 11 herausgekommen. Der Antikörper bindet an den Faktor 11 und erhaltet ihn in der inaktiven Form, womit das intrinsische System (Kontaktaktivierung) inhibiert wird. Dies ist besonders wichtig bei den Devices. Der Antikörper Abelacimab hat gegenüber dem üblicherweise verwendeten Enoxaparin gut abgeschnitten, sogar besser in der höheren Dosierung und ergab gleich gute Resultate bezüglich Blutung. Was etwas beängstigend ist, ist dass man nach 30 Tagen immer noch in der höheren Dosis des Faktors 11. Das Reversal ist daher eine wichtige Thematik. Das wird die Zukunft sein, wenn sich die niedrige Blutungsrate bewahrheitet.

Die Themen des Vortrags umfassten die personalisierte Medizin mit den DOACs, das Übergewicht und das Untergewicht (Frail ist gefährlicher als Übergewicht), aber wenn man einen BMI über

50 hat, gibt es nicht so gute Daten. Dann die klassische Frage der Creatininclearance: Können wir tiefer gehen als bis zu 30? Beispielsweise zu 15 aber auch wann messen wir? Alle sagen, dass man nicht messen muss, aber alle messen. Blutung, perioperatives Management und wann sind die VKA immer noch die Methode der Wahl.

Thrombenbildung und Embolie können mit Antikoagulanzien und Geräten behandelt werden, je nachdem, wo sie sich bilden und embolisieren, und je nach Patientenmerkmalen. Vitamin-K-Antagonisten werden bei Patienten mit mechanischen Klappen bevorzugt, während neuartige orale Antikoagulanzien bei den meisten anderen kardiovaskulären Erkrankungen, insbesondere bei venösen Thromboembolien und Vorhofflimmern, die erste Wahl sind. Ein differenzierter und personalisierter Einsatz von Antikoagulantien, Thrombozytenaggregationshemmern und Geräten wird empfohlen.

Die Daten aus den Studien RELY ROCKET-AF, ARISTOTLE und ENGAGE AF zwischen direkten oralen Antikoagulantien (DOAC) und Vitamin K Antagonisten (VKA) bei Patienten mit Vorhofflimmern zeigen einen Vorteil bezüglich systemischen embolischen Ereignissen für die DOAC (Ausnahme 30mg Edoxaban) und weniger Blutungen (mit Ausnahme von 10mg Rivaroxaban). Vor allem intrakranielle Blutungen treten vermindert auf. Ein Blick auf die korrekte Dosierung bei Vorhofflimmern zeigt, dass in 83% der Fälle korrekt dosiert wird, in 10% wird überdosiert und in 7% unterdosiert. Ein Vergleich der einzelnen Medikamente zeigt, dass Rivaroxaban in 83% korrekt dosiert wird, in 5% unterdosiert und in 12% überdosiert, Apixaban wird in 10% unterdosiert, in 88% korrekt und in 2% überdosiert, Dabigatran in 19% unterdosiert, in 78% korrekt und in 3% überdosiert, Edoxaban wird in 10% unterdosiert, in 80% korrekt und in 10% überdosiert. Die Überdosierung ergibt mehr Blutungsereignisse, die Unterdosierung mehr kardiovaskuläre Ereignisse als die optimale Dosierung. Es lohnt sich also im optimalen Bereich zu bleiben stellte der Referent fest.

Bei Tumor und Thrombose und tiefer Plättchenzahl: DOACs und LMW Heparine schneiden besser ab als VKA. Wenn zusätzliche gastrointestinale Toxizität besteht.

Jüngste Analysen der vier DOAC-Studien zum Vergleich von Warfarin (RE-LY, ROCKET-AF, ARISTOTLE und ENGAGE AF-TIMI 48), die nach Body-Mass-Index (BMI) stratifiziert wurden, zeigen, dass die Wirksamkeit von DOACs im Vergleich zu Warfarin bei übergewichtigen Patienten erhalten bleibt, bei ähnlichem Risiko für schwere Blutungen. Obwohl die Daten bei fettleibigen Patienten der Klasse III (Body-Mass-Index ≥40kg/m2) begrenzt sind, scheint die Wirksamkeit und Sicherheit von Apixaban oder Edoxaban bei Patienten mit einem BMI von 40-50kg/m2 ähnlich wie bei Warfarin zu sein.

DOAKs werden im Vergleich zu Warfarin weniger häufig bei abnehmender Nierenfunktion angewendet. Sie scheinen aber gleiche, wenn nicht bessere Wirksamkeit und Sicherheit über den gesamten Bereich der Nierenfunktion zu haben.

Behandlungsversagen: Therapiewechsel? Messung von Plasmaspiegeln und was damit zu tun ist. Es gibt 11 Gründe, die DOA- Konzentration zu überwachen. Trauma (antagonisieren mit Praxbind, Andexanet), Hirnschlag trotz korrekter DOAK-Therapie, VTE trotz DOAK, Adhärenz-Check, Hirnschlag vor Thrombolyse, schwere Blutung, Überdosierung, vor chirurgischem Eingriff, >75-jährig? Gebrechlichkeit? Medikation und Interaktionen, akutes und chronisches Organversagen, Niere, Leber, Herz.

Fazit des Referenten

Personalisierte Medizin mit DOAKs. Überprüfe Über- und Unterdosierung (Swiss-AF)

Ziehe Frailty, niedrigen BMI und gastrointestinale Blutungen in Betracht

DOAKs und Nierenfunktion

Messung der Plasmakonzentration in ausgewählten Fällen

Dilemma: Vermeide Triple-Kombination,

Korrektes perioperatives Management

VKA > DOAKs: Protamin/Heparin-Verhältnis und

Antiphospholipid-Antikörper-Syndrom

Empfehlungen für die Behandlung und Familienscreening der Hypercholesterinämie

Screening auf familiäre Hypercholesterinämie

Die klinische Definition der familiären Hypercholesterinämie (FH) lautet LDL-C >4.9mmol/l und familiäre oder persönliche Anamnese für vorzeitige kardiovaskuläre Ereignisse = vor dem 55. Lebensjahr bei Männern, vor dem 60. Lebensjahr bei Frauen oder Familienanamnese für hohes LDL-Cholesterin, stellte PD Dr. med. David Nanchen, Lausanne, fest. Monogene Mutationen bei FH betreffen den LDL-Rezeptor in 80-85%, Apolipoprotein B in 5-10% und Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin 9 (PCSK9) in <1%. Patienten mit FH haben ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse. Bei einem gegebenen LDL-C-Wert haben Träger einer FH-Mutation ein ca. 3-fach höheres kardiovaskuläres Risiko. Der Referent stellte das nationale Cascade Screening Programm für FH (CATCH) vor. Diese Studie wird in 7 Zentren in der Schweiz (Genf, Lausanne, Bern, Zürich, St. Gallen, Bellinzona und Sion) durchgeführt.

Lipoprotein (a), Lp(a)

Lp(a) ist mittelerweile ein etablierter Risikofaktor. Es ist ein dem LDL ähnliches Lipoprotein mit zusätzlich atherothrombotischem Potential wegen seines dem Plasminogen-ähnlichen Anteils. Es sollte insbesondere bestimmt werden bei Personen mit einer positiven Familienanamnese für vorzeitige kardiovaskuläre Ereignisse Die Guidelines empfehlen Lp(a) einmal im Leben zu bestimmen, um solche mit erhöhten Werten zu erfassen. Mit Pelacarsen, einem Antisense Oligonucleotid liess sich Lp(a) um mehr als 80% senken.

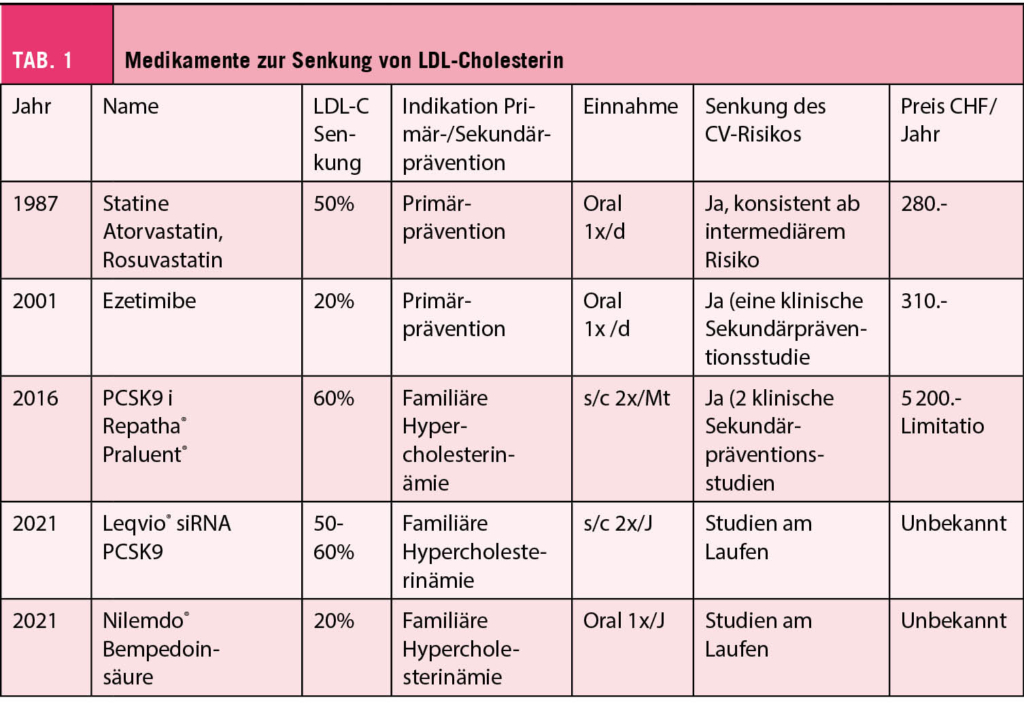

Medikamente zur Senkung von LDL-Cholesterin im 2021

Der Referent zeigte einen kurzen Überblick über die derzeitigen LDL-C-Senker (Tab.1). Anschliessend erinnerte er an die Limitation für die PCSK9-Hemmer.

Im Hinblick auf Muskelprobleme bei Statineinnahme wurde in einer Studie gezeigt, dass bei den Teilnehmern, die zuvor unter der Einnahme von Statinen über schwere Muskelbeschwerden berichtet hatten, kein Gesamteffekt von Atorvastatin 20 mg auf Muskelbeschwerden im Vergleich zu Placebo festgestellt wurde. Die Hälfte der Teilnehmer konnte mit Statinen neu beginnen. Der Nocebo Effekt (Nocebo Verhältnis Placebo/Statin = 0.9).

Take Home Messages

Es gibt zwei Werkzeuge zur Prognose des kardiovaskulären Risikos: Die Genetik der familiären Hypercholesterinämie und Lp(a).

Statine stellen die Erstlinientherapie dar.

Es gilt, die Massnahmen zu verbessern, wenn:

LDL-Cholesterin >2.6mmol/l in der Sekundärprävention und

LDL-Cholesterin >5mmol/l in der Primärprävention.

riesen@medinfo-verlag.ch

Hier finden Sie das PDF der Kongresszeitung

Hier finden Sie das PDF der Kongresszeitung