Etwa 40% der über 60-Jährigen sind von Gonarthrose betroffen. Werden die vielen Register der konservativen Therapie gezielt gezogen, gelingt es oft, die Schmerzen suffizient zu reduzieren und die Gelenkfunktion über viele Jahre zu erhalten. Im Management verlagert sich der Trend von den medikamentösen zu den nicht medikamentösen Massnahmen. Die ersten Therapieschritte umfassen die Patientenschulung, ein Übungsprogramm und bei Bedarf eine Gewichtsreduktion.

Abstract: About 40% of people over 60 are affected by knee osteoarthritis. If all the stops of conservative therapy are pulled out in a targeted manner, it is often possible to reduce pain sufficiently and to maintain joint function for many years. In the management, the trend is shifting from drug to non-drug measures. The first therapy steps include patient education, an exercise program and, if necessary, weight reduction.

Keywords: knee osteoarthritis, NSAIDs, glucosamine/chondroitin, intra-articular therapy

Abklärungen vor Therapie

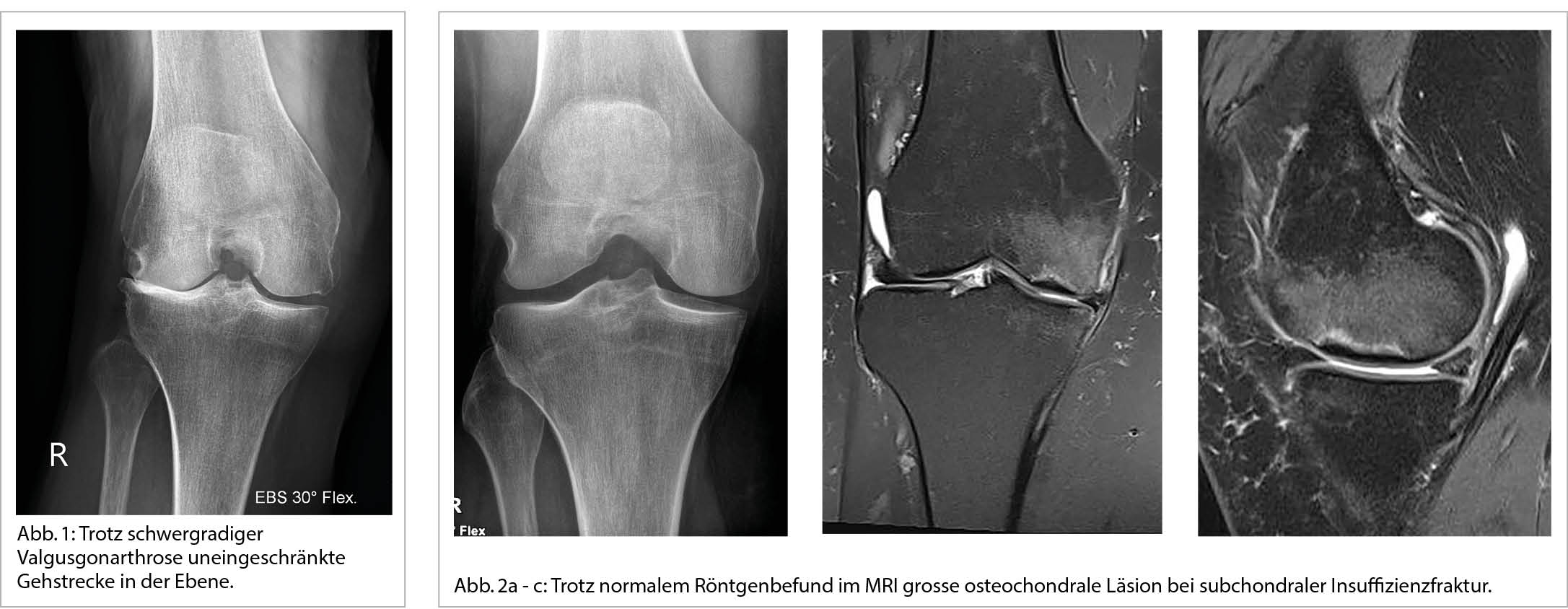

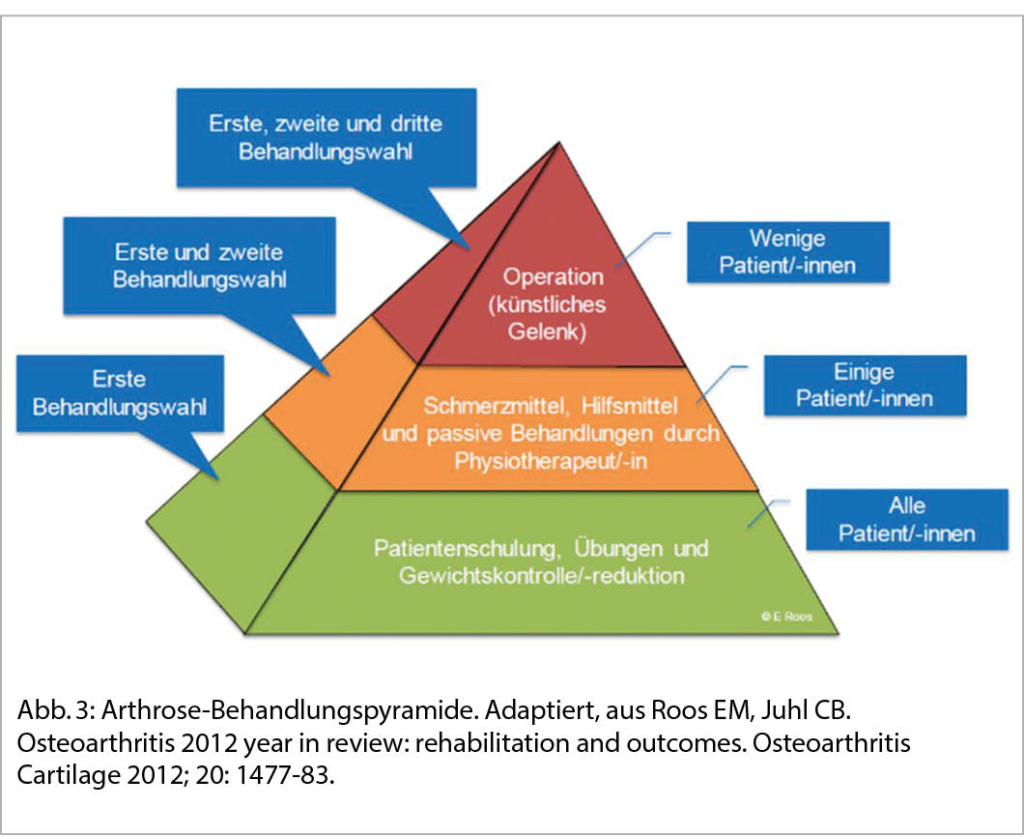

Das Krankheitsbild der Gonarthrose ist vielgestaltig. Vor der Behandlungsplanung gilt es abzuklären, in welchem Ausmass die einzelnen Gelenkkompartimente betroffen sind. Dafür sind die klinische und konventionell-radiologische Untersuchung oft ausreichend. Letztere ist nicht zwingend, zumal oft eine starke Diskrepanz zwischen der Klinik und den Röntgenbefunden besteht (Abb. 1). Zur radiologischen Beurteilung des femorotibialen Gelenkes eignen sich Aufnahmen im Einbeinstand am besten. Die Beinachse, die ligamentäre Stabilität und die muskuläre Führung sind immer mitzubeurteilen. Klinisch soll zudem geprüft werden, ob eine Aktivierung besteht, welche durch Ruheschmerzen, Schwellung, Erguss und Überwärmung charakterisiert ist. Auch die Erfassung einer sich durch myofasziale Druckdolenzen äussernden Periarthropathie ist wichtig. Gegenüber dem Röntgen erlaubt das MRI eine differenziertere Beurteilung des Knorpelschadens, des Zustandes der Menisken und nicht zuletzt auch des subchondralen Knochens. Vor allem bei plötzlichen starken Schmerzen und konventionell-radiologisch nur gering ausgeprägten Veränderungen hat das MRI einen hohen Stellenwert zur Erfassung osteochondraler Defekte, denen unter anderem subchondrale Insuffizienzfrakturen, die Osteochondritis dissecans oder auch die avaskuläre Osteonekrose zugrundeliegen können (Abb.2a - c). Manche dieser Pathologien erfordern spezifische therapeutische Massnahmen, insbesondere Entlastung. Das MRI ist auch bei Blockierungsphänomenen indiziert.

Vor der Therapieplanung gilt es, die Patientenpräferenzen zu erfassen wie z.B. die Bereitschaft für ein Übungsprogramm oder eine Medikamenteneinnahme.

Es sind diverse Guidelines zur Therapie publiziert; in der Praxis erweisen sich diese aber oft als nur wenig hilfreich, weil sie der Heterogenität des Krankheitsbildes der Gonarthrose und den individuellen Patientenbedürfnissen nicht genügend Rechnung zu tragen vermögen.

Physiotherapie

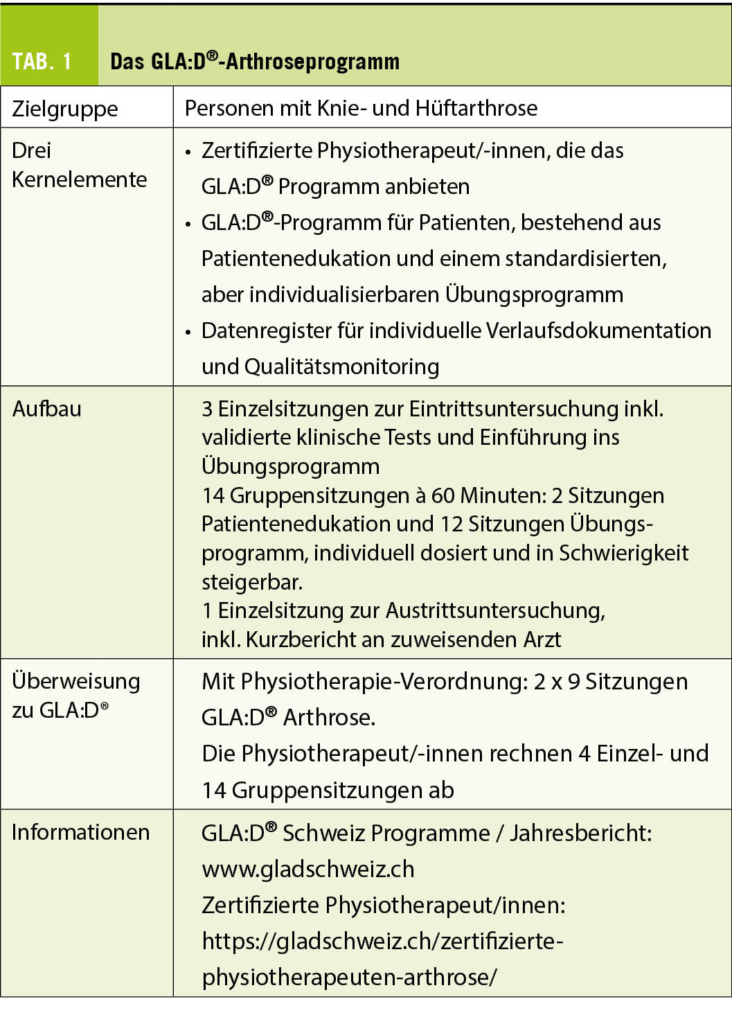

In der Erstversorgung der Gonarthrose zeichnet sich ein Trend ab weg von den medikamentösen hin zu den nicht medikamentösen Massnahmen (Abb. 3). Physiotherapeutisch ist auch bei eingeschränkter Funktion ein gut dosiertes Übungsprogramm erste Wahl. Passive Interventionen mit manuellen Techniken, Triggerpunkt- oder anderen Weichteilbehandlungen sollen nur wenn nötig und zusätzlich zum spezifischen Training erfolgen.

Ein Guideline-basiertes Management hat bislang gefehlt. Das GLA:D®-Arthroseprogramm schliesst diese Lücke (Tab. 1). GLA:D® (Good Life with osteoArthritis Denmark) wird international implementiert. In Dänemark gibt es seit 2013 über 55’000 Teilnehmende, in der Schweiz seit 2019 rund 3000. Die ersten Schweizer Ergebnisse zeigen, dass eine substantielle Verbesserung von Schmerzen, Analgetikakonsum, Gehfähigkeit und Lebensqualität auch ein Jahr nach Absolvieren des Programms noch anhält.

Gewichtsreduktion

Die Gewichtsabnahme gehört zu den wirksamsten Massnahmen zur Schmerzverminderung und Funktionsverbesserung. Es gibt auch Hinweise, dass die Arthroseprogression durch eine Gewichtsreduktion verlangsamt wird; entsprechend hat die Gewichtsabnahme als bislang einzige Therapiemassnahme das Potenzial, bei der Gonarthrose krankheitsmodulierend zu wirken. Alle übergewichtigen Patienten sollen deswegen diätetisch beraten werden.

Bandagen

Elastische Kniebandagen sind vor allem beim Gehen auf unebenem Terrain nützlich, um über eine Verbesserung der Propriozeption die muskuläre Stabilisierung des betroffenen Gelenkes zu verbessern. Eine eigentliche Schienung ist nur dann sinnvoll, wenn eine starke Instabilität besteht.

Einlagen- und Schuhversorgung

Obschon der Effekt keilförmiger medialer bzw. lateraler Ferseneinlagen bei der lateralen bzw. medialen femorotibialen Arthrose nur gering ist, kann sich ein Versuch damit vor allem bei Achsenfehlstellungen durchaus lohnen. Bestehen Fussdeformitäten, sind diese bei der Einlagenversorgung natürlich zu berücksichtigen. Beim Schuhwerk soll auf eine gute Schockabsorptionsfähigkeit der Sohlen geachtet werden.

Hilfsmittel

Der Effekt einer Stockentlastung wird oft unterschätzt: Die Nutzung eines kontralateralen Stockes vermag die Gewichtsbelastung des Kniegelenkes um mehr als 50% zu vermindern.

Analgetika-Therapie

Hauptpfeiler der analgetischen Therapie sind Paracetamol (allenfalls auch Metamizol) und die nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR). Paracetamol wirkt weniger analgetisch als die NSAR, und bei Aktivierungen ist es meistens ungenügend. Da die Gonarthrose typischerweise eine Erkrankung fortgeschrittenen Alters ist, gilt es beim Einsatz von NSAR den häufig damit verbundenen Risiken bzw. den Komorbiditäten Rechnung zu tragen. Die Minimierung des gastrointestinalen Risikos herkömmlicher NSAR mittels Protonenpumpenhemmer ist durchwegs als Standard etabliert. Weniger berücksichtigt wird in der Praxis aber die Erhöhung des kardiovaskulären Risikos, welche mit gewissen NSAR wie Diclofenac und den Cox-2-Hemmern verbunden ist. Bei Risikopatienten sind deswegen Substanzen mit gutem kardiovaskulärem Sicherheitsprofil wie Naproxen, Ibuprofen oder niedrigdosiert Celecoxib zu empfehlen. Bei Antikoagulation sind die Cox-2-Hemmer eine gute, oft zu wenig genutzte Option. Opioide haben nur bei kurzzeitigem Einsatz einen Stellenwert; neuere Studien belegen, dass sie bei längerfristigem Einsatz obigen Analgetika nicht überlegen sind, aber mehr Nebenwirkungen haben. Bei einer Periarthropathie (myofasziale Druckdolenzen) lassen sich auch schmerzmodulierende Substanzen wie Duloxetin anwenden.

Topische Therapie

Lokal aufgebrachte NSAR können sich bei Patienten mit dünnem Hautmantel als nützlich erweisen. Eine weitere Möglichkeit ist Capsaicin, insbesondere falls eine neuropathische Schmerzkomponente besteht.

Intraartikuläre Therapie

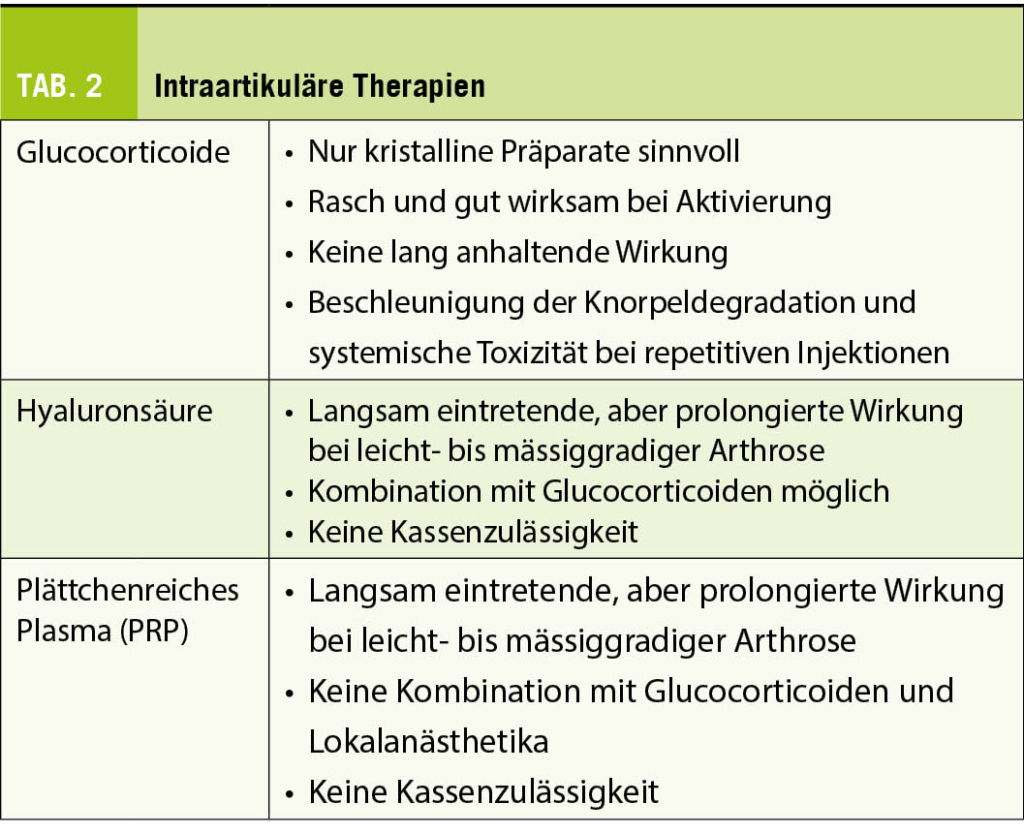

Steroidinjektionen sind bei einer Aktivierung indiziert. Wegen ihrer viel zu kurzen Wirkdauer ist von löslichen Präparaten wie Dexamethason abzuraten. Als kristalline Substanz hat sich Triamcinolon besonders bewährt; am längsten wirksam ist Triamcinolon-Hexacetonid. Für eine optimale Wirkung empfiehlt es sich, vor der Injektion den gesamten Erguss zu aspirieren und danach das Gelenk bis am folgenden Morgen soweit möglich zu entlasten. Repetitive intraartikuläre Steroidinjektionen beschleunigen leider die Knorpeldegeneration, was kürzlich für Triamcinolon-Acetonid 40 mg viermal pro Jahr nachgewiesen worden ist. Zudem haben Steroide mit ihrer systemischen Wirkung oft eine erhebliche Toxizität. Entsprechend macht es Sinn, nach Abklingen der Aktivierung andere intraartikuläre Therapiemodalitäten wie die Viscosupplementation und Plättchen-reiches Plasma (PRP) heranzuziehen (Tab. 2). Solche haben ihren Stellenwert vor allem bei einem leichten bis mässigen Grad der Gonarthrose. Bei der Viscosupplementation wird Hyaluronsäure ins Gelenk eingebracht. Die Wirkung tritt später als bei den Steroiden ein, hingegen hält sie wesentlich länger an, typischerweise 2-4 Monate. Hyaluronsäure-Präparate werden in der Schweiz nicht von den Krankenkassen übernommen, da sie als «Device» bzw. «Medizinprodukt» fungieren. Aufgrund ihrer prolongierten Wirkung muss allerdings von einem pharmakologischen Effekt ausgegangen werden. Auch bei der Hyaluronsäure-Injektion ist vorgängig eine vollständige Aspiration des Ergusses wichtig, weil sich die Wirkung dadurch verbessert. Hyaluronsäure lässt sich mit einem kristallinen Steroid kombinieren, was eine rasch eintretende und lange anhaltende Schmerzabnahme mit einer einzigen Injektion erlaubt. Hyaluronsäure kann problemlos repetitiv angewandt werden. Etwa ähnlich wirksam ist Plättchen-reiches Plasma (PRP). Dieses muss jeweils aus Eigenblut zubereitet werden und wird ebenfalls nicht von den Kostenträgern übernommen. Die Applikation soll ohne Lokalanästhetika erfolgen, damit die eingebrachten Thrombozyten nicht gehemmt werden. Eine Kombination mit kristallinen Steroiden ist nicht sinnvoll. Auch PRP kann repetitiv angewandt werden. Leider gibt es keine Prädiktoren, ob bei einem individuellen Patienten Hyaluronsäure oder PRP besser wirksam ist.

Chondroitin/Glucosamin

Für diese sogenannten Chondroprotektiva ist bei langfristiger Anwendung vor allem in höheren Dosierungen ein milder analgetischer und funktionsverbessernder Effekt belegt. Ein eigentlicher krankheitsmodulierender Effekt im Sinne einer Verlangsamung der Arthroseprogression ist bislang aber nicht erwiesen. Da diese Substanzen gut verträglich sind, kommen sie bei Patienten zur Anwendung, welche eine kontinuierliche Einnahme akzeptieren.

Phytotherapeutika

Die analgetische Wirkung von Phytotherapeutika ist im Vergleich zu herkömmlichen Analgetika geringer; bei Patientenpräferenz haben aber Substanzen wie z. B. Harpagophytum durchaus ihren Stellenwert, zumal ihre Wirkung ausreichend belegt ist.

Edukation

Für den Erfolg obiger Massnahmen ist eine gute Patientenedukation unabdingbar. Zum Selbstmanagement kann unter anderem die Applikation von Wärme (vor allem bei periarthropathischen Schmerzen geeignet) und Kälte (vor allem bei Aktivierung geeignet) empfohlen werden.

Je multimodaler, umso erfolgreicher

Die Wirksamkeit der meisten obigen Einzelmassnahmen ist wissenschaftlich recht gut belegt; insgesamt sind die Effektgrössen aber nur gering. Bei der kombinierten Anwendung lassen sich in der Praxis aber oft sehr zufriedenstellende Ergebnisse erzielen; erfahrungsgemäss ist die Therapie umso erfolgreicher, je multimodaler sie gestaltet wird. Auch wenn sich der Nutzen multimodaler Therapiekonzepte naturgemäss wissenschaftlich kaum belegen lässt, sollen in der Praxis also sämtliche beim einzelnen Patienten zur Verfügung stehenden Register bestmöglich auf seine Bedürfnisse abgestimmt gezogen werden.

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Rheumatologie und Rehabilitation

Schulthess Klinik

Lengghalde 2

8008 Zürich

adrian.forster@kws.ch

Der Autor hat im Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte deklariert.

Auf Anfrage beim Verfasser.