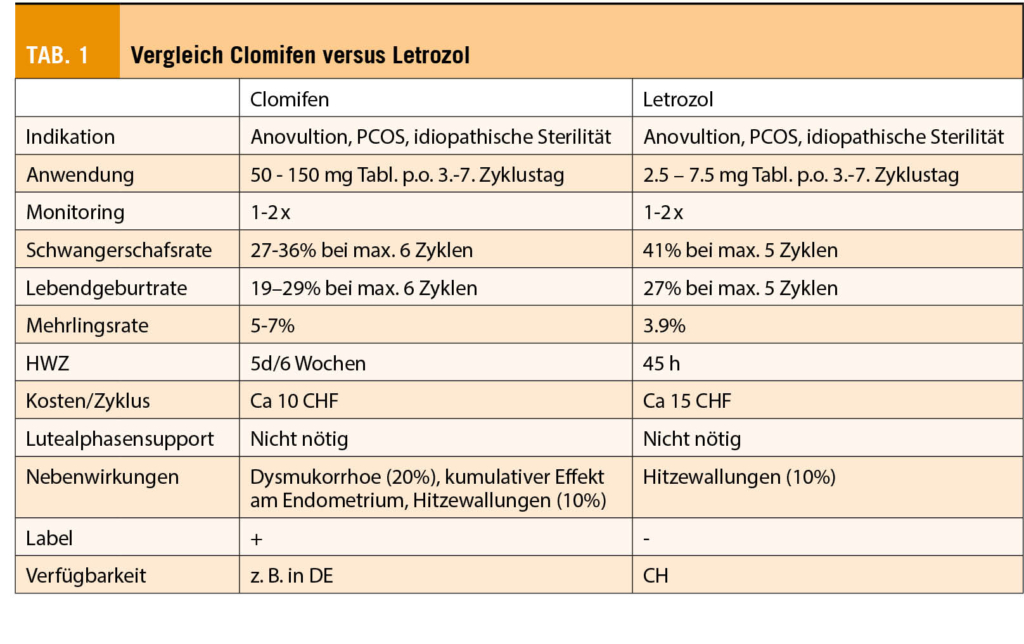

Bei der Behandlung einer primären oder sekundären Sterilität sind zwei Arzneistoffe gebräuchlich: Letrozol und Clomifen. Clomifen wird als selektiver Oestrogenrezeptormodulator bereits seit 1956 in der Fertilitätstherapie verwendet. Letrozol ist ein Aromatasehemmer und wird in der Therapie von Brustkrebs eingesetzt. Der Effekt dieses Arzneimittels auf die Östrogenproduktion wird seit 2001 im Rahmen von Fertilitätsstudien untersucht. Im Folgenden werden zunächst die Fragen erörtert, welche im Rahmen der Therapie einer primären oder sekundären Sterilität entstehen, woraufhin die Therapie mittels der Arzneimittel Letrozol und Clomifen spezifiziert wird.

Sterilität

Von einer primären oder sekundären Sterilität wird gesprochen, wenn innerhalb eines Jahres mit regelmässigem Geschlechtsverkehr keine Schwangerschaft eingetreten ist. Bei all diesen Paaren ist eine Basisabklärung indiziert. Diese beinhaltet eine ausführliche Anamnese mit Zyklusanamnese und eine körperliche und sonographische Untersuchung zum Ausschluss uteriner Malformationen und eine Überprüfung der Eileiterdurchgängigkeit. Eine frühzyklische hormonelle Diagnostik ist indiziert mit Beurteilung der Gonadotropine, der Androgene sowie zum Ausschluss von Schilddrüsenpathologien. Beim Partner ist neben der Anamnese eine Kontrolle des Spermiogramms zu empfehlen. Insbesondere bei einem polyzystischen Ovar-Syndrom (PCOS) sowie auch bei idiopathischer Sterilität kann eine Follikelstimulation mit sonographischem Follikelmonitoring zum optimierten Geschlechtsverkehr erfolgen, um die Schwangerschaftschancen zu verbessern.

Polyzystisches Ovar-Syndrom (PCOS)

Das PCOS gehört zu den häufigsten Ursachen einer Sterilität und betrifft bis zu 8-13% der Frauen im fertilen Alter. Gemäss den Rotterdam-Kriterien ist es definiert als Vorhandensein von mindestens zwei der drei folgenden Kriterien: Oligomenorrhoe und/oder Anovulation, klinische oder laborchemische Hyperandrogenämie und polyzystische Ovarien mit einem antralen Follikelcount AFC von > 20 (1). Neu in den ESHRE-Kriterien ist, dass bei alleinigem Vorliegen unregelmässiger Zyklen (über einen Zeitraum von mehr als 3 Jahren nach der Menarche hinaus) und eindeutigen klinischen Anzeichen der Hyperandrogenämie bereits die Diagnose des PCO-Syndroms gestellt werden kann – ohne zusätzliche Labor oder Ultraschalldiagnostik. Die polyzystische Ovar-Morphologie soll frühestens 8 Jahre nach der Menarche sonographisch beurteilt werden. Häufig ist ein Insulinresistenzsyndrom nachzuweisen, das eine entscheidende Rolle in der Pathogenese zu übernehmen scheint. Eine Therapie mittels Metformin ist in jedem Fall zu prüfen, wobei die Patientin über die Off-Label-Anwendung bei PCOS aufzuklären ist. In der Betreuung von Patientinnen mit PCOS sollte stets eine interdisziplinäre Zusammenarbeit erfolgen, um die Auswirkungen auf die Psyche, der Erfassung und Verringerung von kardiovaskulären Risiken und Lifestyle-Interventionen durchführen zu können. So sollen mögliche schwere gesundheitliche Folgen minimiert werden können (1).

Clomifen

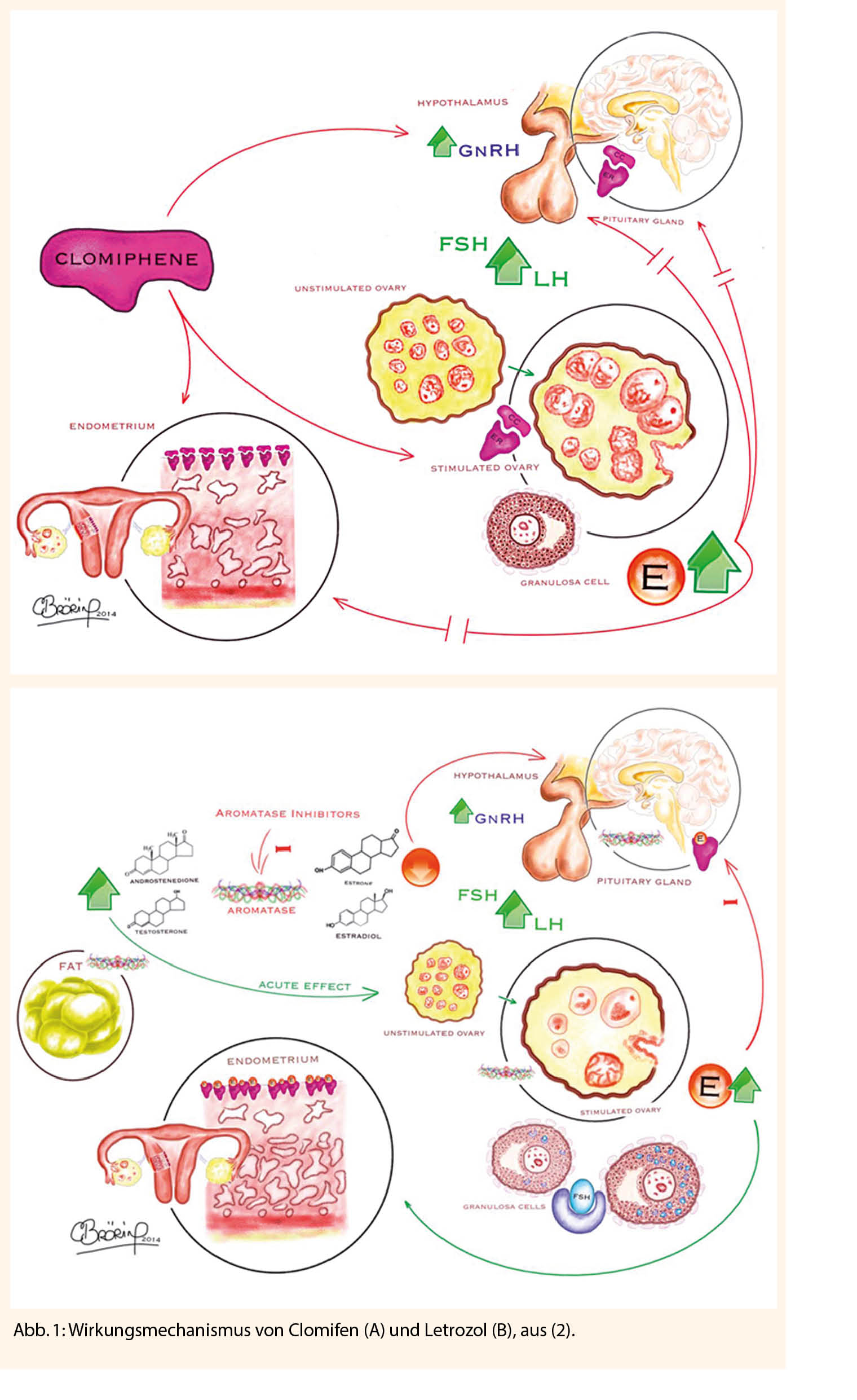

Clomifen wird als selektiver östrogenrezeptormodulator bereits seit 1956 in der Fertilitätstherapie verwendet (Abb. 1A), (2). Es antagonisiert das negative Feedback von Östrogen am Hypothalamus, sodass eine gesteigerte ovarielle Stimulation aus dem Hypophysenvorderlappen durch die körpereigenen Gonadotropine erfolgt, was wiederum das Follikelwachstum stimuliert. Durch die frühzyklische orale Gabe von je 50 mg über 5 Tage ist es einfach sowie kostengünstig in der Anwendung (2). Obwohl es von vielen Frauen gut toleriert wird, sind unerwünschte Nebenwirkungen wie Stimmungsschwankungen und Hitzewallungen sowie eine erhöhte Mehrlingsrate bis 8% beschrieben (3). Durch die antiöstrogene Partialwirkung kommt es insbesondere bei wiederholten Anwendungen zu einem reduzierten Endometriumaufbau. Dies wird als Erklärung genommen für eine bescheidene Lebendgeburtrate von 22% nach der Anwendung von Clomifen über 6 Zyklen (2). Clomifen und seine Generika sind in der Schweiz nicht mehr erhältlich, können jedoch aus Deutschland bezogen werden für ca 10 CHF pro Anwendungszyklus.

Letrozol

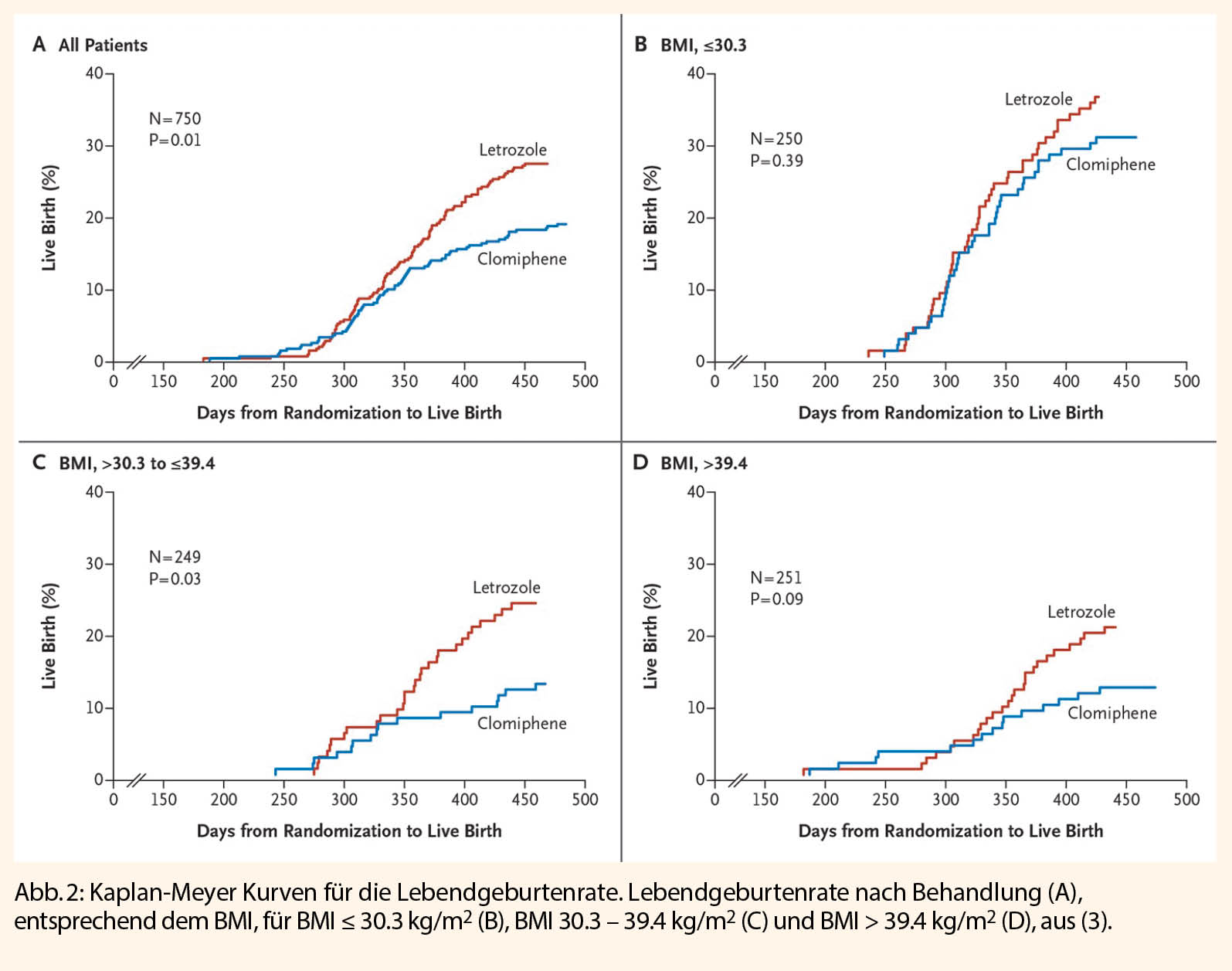

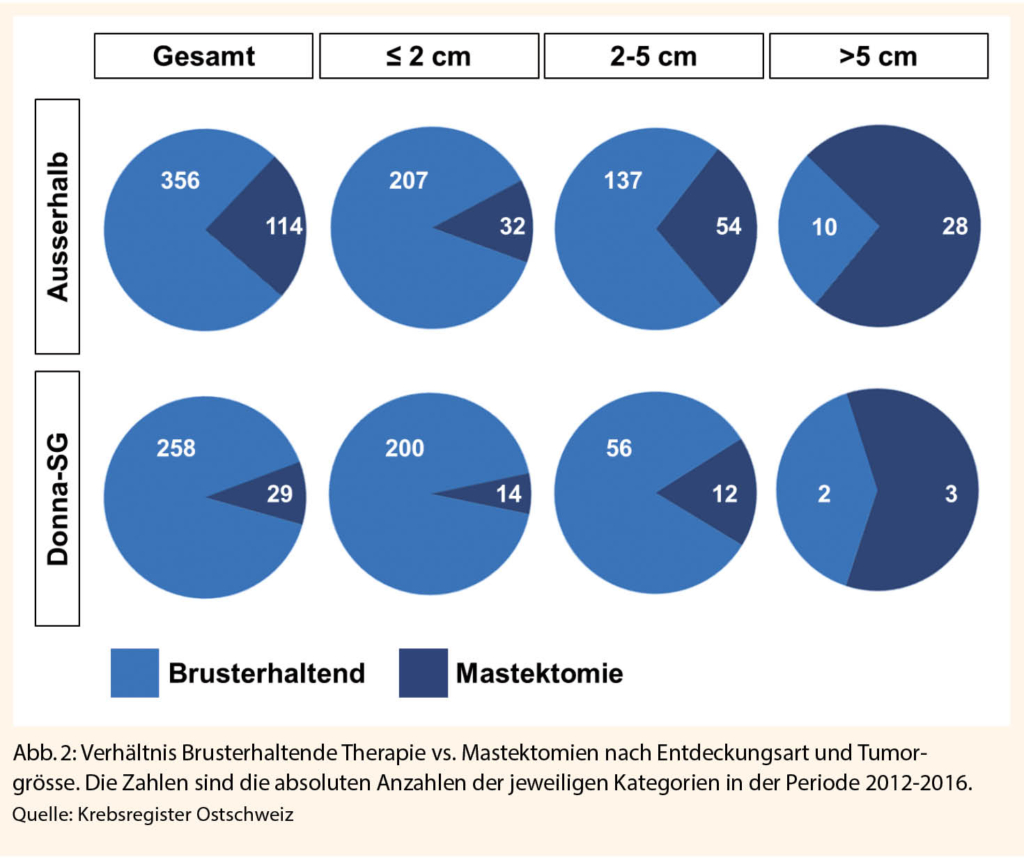

Letrozol ist als Aromatasehemmer etabliert in der Therapie des Östrogenrezeptor-positiven Mammakarzinoms bei postmenopausalen Patientinnen (Abb. 1B). In prämenopausalen Frauen wird durch die verminderte Östrogenproduktion direkt die Hypothalamus-Hypophysen-Achse beeinflusst und die Gonadotropin-Produktion angeregt (3). Seit 2001 wird dieser Effekt im Rahmen von Fertilitätsstudien untersucht. Erklärbar durch die kurze Halbwertszeit wird kein negativer Effekt am Endometrium beobachtet (2). Weitere Vorteile zeigten sich in tieferen Mehrlingsraten durch monofollikuläre ovarielle Reaktion sowie ein günstigeres Nebenwirkungsprofil bezüglich vasomotorischen Reaktionen und Stimmungsschwankungen. Anfängliche Bedenken bezüglich eines teratogenen Effekts konnten statistisch nicht bestätigt werden (3). Die Studie von Legro (2014) zeigte weiter, dass die Gruppe der Frauen, die Letrozol erhielten, mehr kumulative Lebendgeburten hatten, als die Gruppe der Frauen, die Clomifen erhielten (103 von 374 Frauen [27,5%] vs. 72 von 376 [19,1%], p = 0,007, (Abb. 2A). Dieser Unterschied war zudem in der Gruppe der adipösen Frauen signifikant (Abb. 2B), nicht jedoch bei Normalgewichtigen, ein Phänomen, dass mit der peripheren Wirkungsweise der Aromatasehemmung assoziiert sein könnte.

Behandlungsempfehlung

Im Vergleich von Clomifen und Letrozol zeigt sich bei der Behandlung mit Letrozol eine signifikant höhere Lebendgeburtrate bei Frauen mit einem PCOS mit einer Lebendgeburtrate von bis zu 27.5% (3). Dieser Effekt zeigt sich insbesondere bei steigendem BMI ab 30 kg/m2. Dies ist durch den metabolischen Effekt durch die periphere Hemmung der Östrogenproduktion im Fettgewebe zu erklären.

Es hat sich die Behandlung mit 2.5 mg Letrozol täglich ab dem 3. Zyklustag für insgesamt 5 Tage etabliert mit anschliessendem Follikel-Monitoring um den 12. Zyklustag. Ab einer Follikelgrösse von 20 mm im Durchmesser ist mit der Ovulation zu rechnen und die Paare dementsprechend zum getimten Geschlechtsverkehr zu instruieren. Eine Lutealphasenunterstützung mit einem Progesteron ist bei stabiler 2. Zyklushälfte nicht nötig. Bei allfällig fehlendem Follikelwachstum kann die Letrozol-Dosis bis maximal 7.5 mg täglich für 5 Tage gesteigert werden. Die Patientinnen müssen vor einer allfälligen Behandlung ausführlich über das Wirkungsprofil, möglicher unerwünschter Nebenwirkungen sowie die Off-Label- Anwendung informiert werden. Deswegen erfolgt in der Schweiz keine Kostenübernahme durch die Krankenkasse, wodurch Selbstkosten von ca. 15 CHF pro Behandlungszyklus anfallen. Die restlichen Kosten werden nach unauffälliger Basisabklärung auf Gesuch bei der Krankenkasse in der Regel für 12 Monate übernommen.

Wir empfehlen die Zuweisung an ein spezialisiertes Kinderwunsch-Zentrum bei fehlendem Therapieerfolg nach maximal 5 Zyklen. Von einer frühzeitigen Zuweisung profitieren Paare mit allgemein eingeschränkter Prognose wie fortgeschrittenem Alter der Frau, bekannter Endometriose oder verminderter Spermienqualität. Dann kann mit dem Paar die Schwangerschaftschance einer monofollikulären konservativen Therapie mittels subkutaner Gonadotropine und Insemination versus weitere Kinderwunschtherapien wie In-vitro-Fertilisation oder intrazytoplasmatische Spermieninjektion ausführlich besprochen werden. Ausserdem kann bei relevanten Nebendiagnosen eine frühzeitige Vorstellung sinnvoll sein um eine Schwangerschaft im interdisziplinären Team mit präkonzeptioneller Beratung planen zu können.

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Frauenklinik Luzerner Kantonsspital

Spitalstrasse

6000 Luzern 16

alexandra.kohlschwartz@luks.ch

Luzerner Kantonsspital

Spitalstrasse

6000 Luzern

jeannette.vonholzen@luks.ch

Die Autorinnen haben deklariert, dass sie in Zusammenhang mit diesem Artikel keinen Interessenkonflikt haben.

1. Teede HJ, Misso ML, Costello MF, Dokras A, Laven J, Moran L, Piltonen T, Norman RJ; International PCOS Network. Recommendations from the international evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome. Hum Reprod. 2018 Sep 1;33(9):1602-1618. doi: 10.1093/humrep/dey256.

2. Palomba. Aromatase inhibitors for ovulation induction. J Clin Endocrinol Metab. 2015 May;100(5):1742-7. doi: 10.1210/jc.2014-4235. Epub 2015 Feb 24. PMID: 25710566 DOI: 10.1210/jc.2014-4235

3. Legro RS, Brzyski RG, Diamond MP, Coutifaris C, Schlaff WD, Casson P, Christman GM, Huang H, Yan Q, Alvero R, Haisenleder DJ, Barnhart KT, Bates GW, Usadi R, Lucidi S, Baker V, Trussell JC, Krawetz SA, Snyder P, Ohl D, Santoro N, Eisenberg E, Zhang H; NICHD Reproductive Medicine Network. Letrozole versus clomiphene for infertility in the polycystic ovary syndrome. N Engl J Med. 2014 Jul 10;371(2):119-29. doi: 10.1056/NEJMoa1313517.