Habituelles Abortgeschehen bzw. rezidivierende Fehlgeburten sind ein nicht sehr seltenes Ereignis mit einem breiten Spektrum möglicher Ursachen. Trotzdem gibt es nur wenige evidenzbasierte Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten und bei der Mehrheit der Betroffenen bleibt die Ursache ungeklärt. Die engmaschige und empathische Begleitung der oft auch emotional belasteten Paare vor und während einer weiteren Schwangerschaft ist in dieser komplexen Situation elementar.

Eine Fehlgeburt (Abort) tritt in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft auf: jede fünfte Frau ist im Verlauf ihres Lebens davon betroffen. Wiederholte Fehlgeburten, häufig mit dem Terminus «habitueller Abort» beschrieben, treten lediglich bei 1-3% der Paare mit Kinderwunsch auf. Wiederholte Spontanaborte sind für das Paar emotional einschneidende Ereignisse, die immer einen intensiven und langanhaltenden Trauerprozess auslösen. Zudem stehen für die Betroffenen Fragen nach der Ursache, dem Wiederholungsrisiko und den Behandlungsmöglichkeiten im Vordergrund. Genau diese Fragen zu klären, ist für die betreuenden Ärzte eine Herausforderung, da es nur wenige evidenzbasierte Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten gibt. Zudem ist die Diagnostik komplex, da genetische, anatomische, endokrine, immunologische oder hämatologische Faktoren ursächlich sein können. Es ist für den Arzt entscheidend, dass systematische Ursachen für wiederholte Fehlgeburten ausgeschlossen werden, da diese oft auch einen präventiven Ansatz ermöglichen. Dennoch bleibt bei der Mehrheit der Paare trotz eingehender Diagnostik die Ursache ungeklärt. Im Umgang mit den Paaren ist darüber hinaus eine empathische und verständnisvolle Gesprächsführung mit zugleich umfassender Aufklärung der Paare über die Komplexität der Situation unabdingbar.

Definition

Habitueller Abort (HA) wird von der WHO definiert als drei oder mehr konsekutive Fehlgeburten vor der 20. Schwangerschaftswoche (ohne Molen-Schwangerschaft, Extrauterin-Gravidität und biochemische Schwangerschaft) (1). International wird die Definition nicht einheitlich verwendet. Die ASRM- und ESHRE-Guidelines definieren HA bereits nach zwei konsekutiven Fehlgeburten (2, 3).

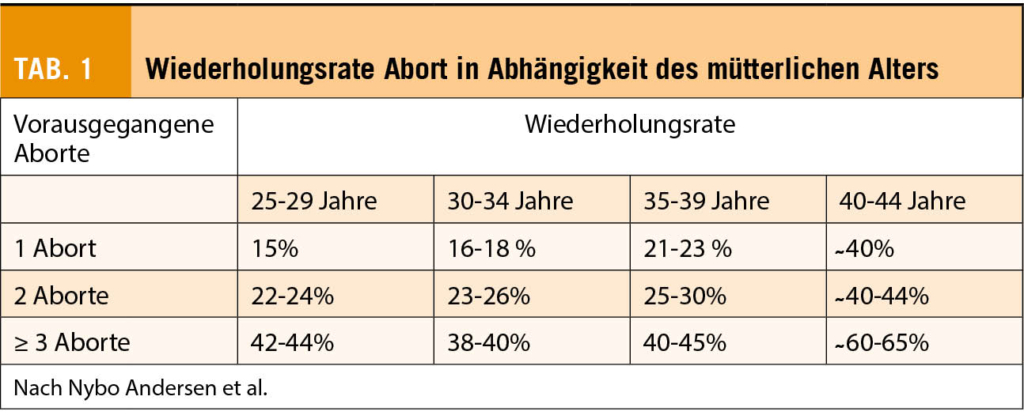

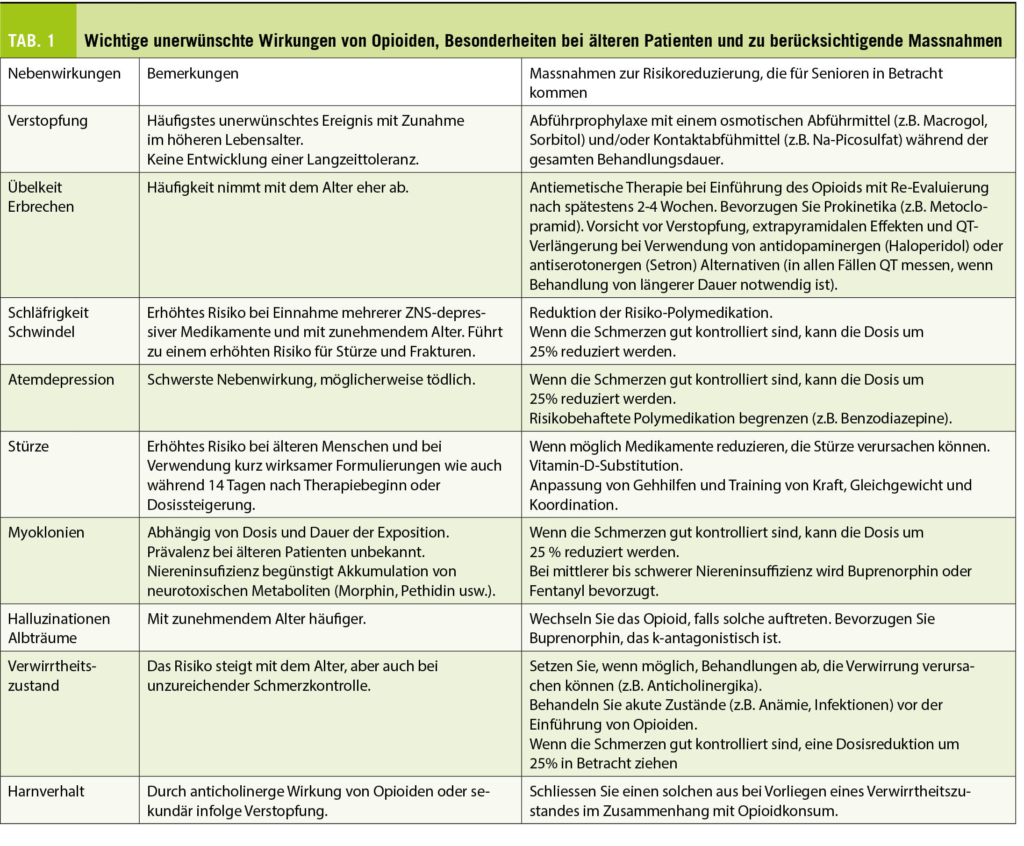

Die Leitlinie für wiederholte Spontanborte der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG) bezieht sich mit ihren Empfehlungen auf die Definition der WHO (4). Das bedeutet, dass in der Regel ab drei Spontanaborten eine umfangreiche Diagnostik angeboten wird, wobei die reproduktionsbiologische Gesamtsituation des betroffenen Paares jeweils berücksichtig werden muss. Das Wiederholungsrisiko steigt mit der Anzahl vorausgegangener Fehlgeburten und mit dem zunehmenden Alter der Frau an (Tab. 1). So kann bei fortgeschrittenem reproduktionsbiologischem Alter bereits nach zwei Spontanborten eine Diagnostik eingeleitet werden.

Diagnostik und Therapie

Eine detaillierte Anamnese ist der erste Grundpfeiler der Diagnostik.

Erfragt werden vor allem die Anzahl der vorausgegangenen Aborte, die jeweilige Schwangerschaftswoche, die erfolgten Therapien und ob Abortkürettagen erfolgt sind. Zudem interessiert, ob die Schwangerschaften immer mit demselben Partner entstanden sind und ob es auch zu Lebendgeburten gekommen ist. Die Familienanamnese bezüglich stattgehabter Aborte bei den Eltern und Vorerkrankungen wie Gerinnungsstörungen und Thrombosen sowie Lebensstilfaktoren wie Nikotinabusus oder Übergewicht beider Partner sind von Bedeutung. In der Anamnese der Frau sollte der Zyklus analysiert sowie das Vorhandensein genitaler Fehlbildungen, Voroperationen, Thrombophilie und Autoimmunerkrankungen erfragt werden.

Hormonelle Faktoren

Mögliche endokrine Ursachen für HA sind Schilddrüsendysfunktionen (sowohl Unter- als auch Überfunktion), Ovarialinsuffizienz und Diabetes mellitus (latent oder manifest).

Eine manifeste Hyper- oder Hypothyreose ist mit einem erhöhten Spontanabortrisiko assoziiert (6). Die Endocrine Society empfiehlt eine obere TSH-Konzentration von 2.5 mIU/l. Übersteigen die präkonzeptionellen TSH-Spiegel 2.5 mIU/l, soll die Schilddrüse mit l-Thyroxin substituiert werden. Es müssen auch die Schilddrüsenautoantikörper zum Ausschluss einer Autoimmunthyreoiditis oder eines Morbus Basedow kontrolliert werden (7).

Die Wirksamkeit einer vaginalen Progesteron-Supplementierung nach Spontankonzeption bei vaginaler Blutung in der Frühschwangerschaft wurde kürzlich im Rahmen einer Meta-analyse nachgewiesen. Demnach müssen Frauen mit vaginaler Blutung und mindestens einem Abort in der Vorgeschichte mit einer vaginalem Progesteronsubstitution behandelt werden (z.B. täglich 400 mg mikronisiertes Progesteron) (8).

Bei circa 8-10% der Frauen mit wiederholten Fehlgeburten wird PCOS diagnostiziert. Ein PCOS alleine verursacht kein erhöhtes Abortrisiko. Die Hyperandrogenämie beim PCOS ist häufig mit einer Insulinresistenz und/oder mit Adipositas vergesellschaftet, weshalb diese als Ursache für HA nicht voneinander abgrenzbar sind. Den wiederholten Fehlgeburten bei Adipositas und Insulinresistenz liegt ein gestörter Gewebeumbau bei der Implantation des Embryos zugrunde (9).

Antiphospholipidsyndrom (APS)

Ein generelles Thrombophiliescreening wird nicht empfohlen.

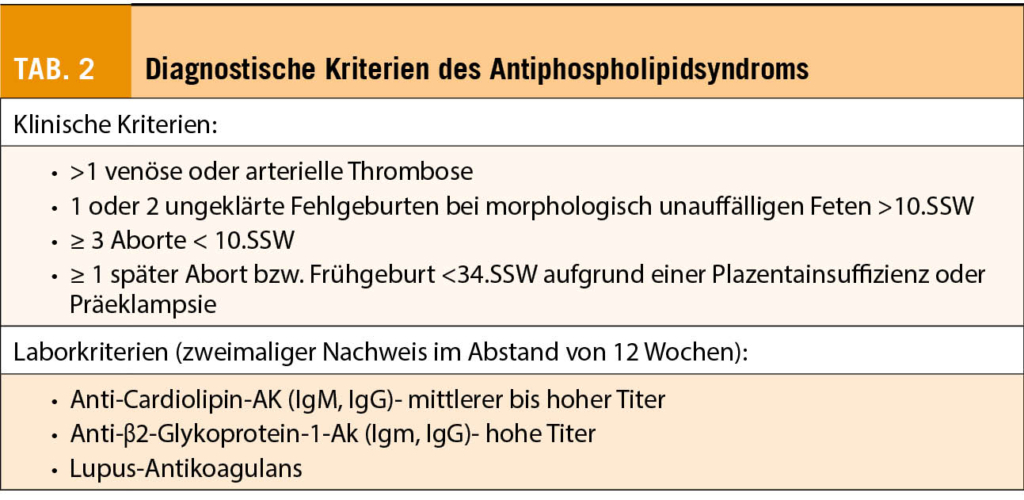

Hingegen verursacht das Antiphospholipidsyndrom wiederholt Fehlgeburten. APS ist eine Autoimmunerkrankung, die bei 2-5% der weiblichen Bevölkerung auftritt. Es kommt zur Gerinnungsstörung durch Bildung von Autoantikörpern (Lupus-Antikoagulans, Anti- Cardiolipin, Anti-β2-Glykoprotein-1) gegen Proteine der Gerinnungskaskade. Durch die folglich erhöhte Gerinnungsneigung entstehen gehäuft Mikrothrombosen mit teilweise ischämischen Veränderungen im Chorion oder in der Plazenta und diese führen wiederum so zu Aborten, Frühgeburtlichkeit, Präeklampsie, HELLP, retroplazentaren Hämatomen und vorzeitiger Plazentalösung. In 50% der Fälle tritt APS sekundär zu einem systemischen Lupus erythematodes auf.

Die Prävalenz des APS bei Frauen mit wiederholten Fehlgeburten liegt bei 2-15%. Ein APS liegt vor, wenn gemäss der Definition sowohl klinische als auch laborchemische Kriterien erfüllt sind. Wichtig ist, dass die laborchemischen Kriterien zweimalig im Abstand von 12 Wochen nachgewiesen werden (Tab. 2), da dieses schwere Krankheitsbild sonst aufgrund der häufig falsch positiven Laborbestimmungen überdiagnostiziert wird.

Die Therapie bei Patientinnen mit HA und APS erfolgt primär mit niedermolekularem Heparin. Niedrigdosiertes Aspirin (100 mg täglich) kann eventuell hinzugegeben werden. Der Therapiebeginn erfolgt bereits präkonzeptionell oder frühestens ab dem positiven Schwangerschaftstest 10, 11).

Genetische Faktoren

Genetische Faktoren sind die häufigsten Ursachen für einen einzelnen Spontanabort (50-60%). Je früher in der Schwangerschaft ein Abort eintritt, desto wahrscheinlicher ist eine Chromosomenstörung.

Fetale Chromosomenstörungen, wie Aneuploidie, sind die häufigsten genetischen Ursachen für vereinzelte Aborte. Die zytogenetische Untersuchung des Abortmateriales zum Nachweis der Aneuploidie sind kaum sinnvoll, da das Wiederholungsrisiko sehr niedrig ist (12).

Strukturelle Chromosomenstörungen können wiederholte Fehlgeburten verursachen. Sie sind jedoch selten. Bei maximal 2-4% der Paare mit wiederholten Fehlgeburten wird eine balancierte Chromosomenstörung festgestellt. Diese geht mit einem erhöhten Risiko für weitere Aborte oder die Geburt eines Kindes mit einer Chromosomenstörung einher. Deshalb sollten die betroffenen Paare im Hinblick auf eine weitere Schwangerschaft über die Möglichkeit der Pränataldiagnostik informiert werden.

Die Präimplantationsdiagnostik hingegen setzt eine künstliche Befruchtung voraus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Lebendgeburtenrate bei Paaren mit strukturellen Chromosomenanomalien und Spontankonzeption höher (50-65%) ist als bei Konzeption durch IVF mit Präimplantationsdiagnostik (29-38%) (13).

Anatomische Faktoren

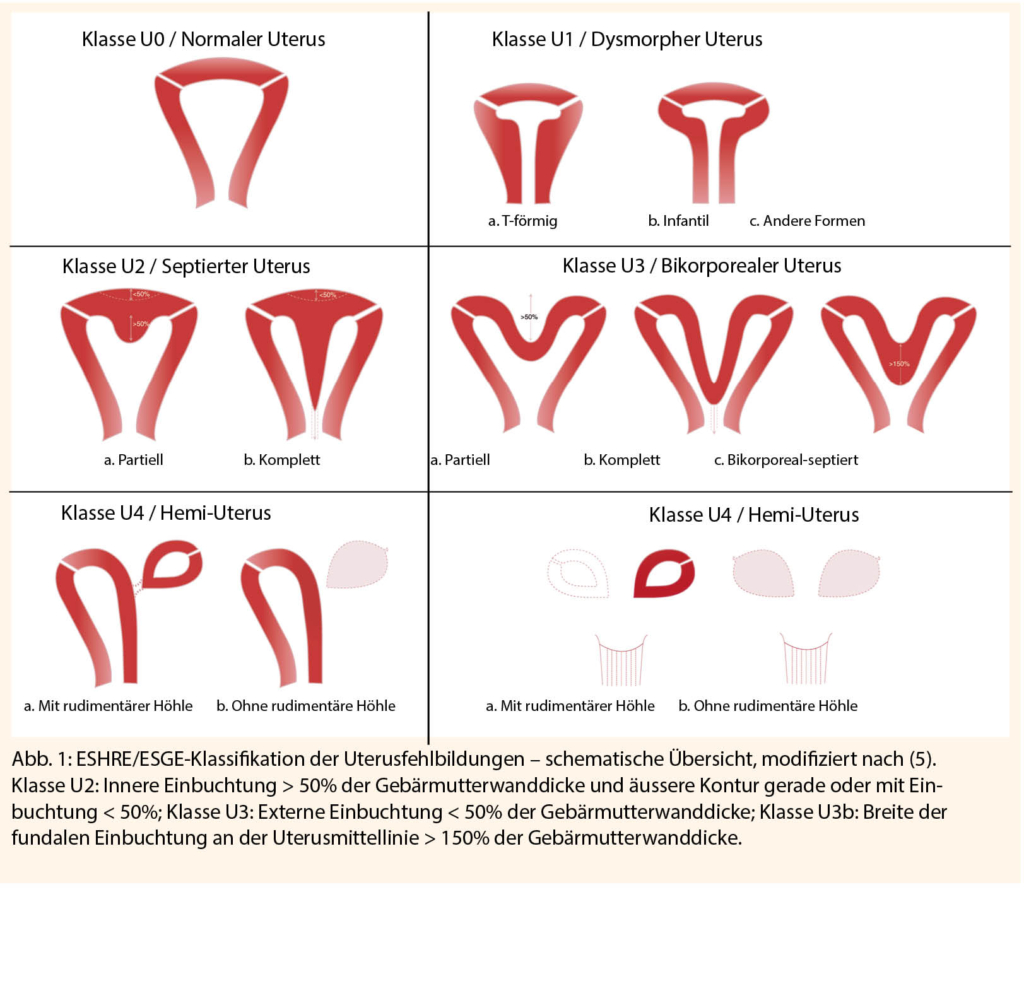

Die anatomischen Ursachen für HA können angeboren oder erworben sein. Die Diagnostik erfolgt mittels Hysteroskopie, ggf. kombiniert mit Laparoskopie, 3D-Ultraschall oder Magnetresonanztomographie (MRT).

Zu den angeborenen uterinen Fehlbildungen gehören Hemmmissbildungen der Müller-Gänge wie Uterus arcuatus, bicornis, didelphis, subseptus, septus (Abb. 1). Die Inzidenz ist bei Patientinnen mit wiederholten Fehlgeburten 10-25% und somit erhöht gegenüber 5% bei Kontrollgruppen. Je kleiner das Septum ausgebildet ist, desto schlechter ist die Vaskularisation des Endometriums und umso höher ist das Risiko einer gestörten Implantation auf dem Septum. Der Uterus subseptus ist die angeborene uterine Fehlbildung mit dem höchsten Abortrisiko. Das Risiko sinkt mit steigendem Grad der uterinen Hemmmissbildung und ist somit beim Uterus duplex am geringsten. Die bis anhin indizierte hysteroskopische Resektion wird aktuell kontrovers diskutiert (14).

Erworbene anatomische Ursachen für wiederholte Fehlgeburten sind das Ashermann-Syndrom, intrauterine Synechien, Corpuspolypen, submuköse oder intramurale Myome mit Cavumimpression. Alle diese Störfaktoren können operativ beseitigt werden.

Lebensstil

Das Gesundheitsverhalten und verschiedene Lebensumstände können einen erheblichen Einfluss auf die Entstehung von Spontanborten haben. Alkohol- und Nikotinabusus sowie Über-, Untergewicht, Koffein und erheblicher Stress werden mit Fehlgeburten in Zusammenhang gebracht. Sowohl der Frau als auch dem Partner muss unbedingt zum Rauchstopp geraten werden, da aktives sowie passives Rauchen mit HA assoziiert sind (15).

Der Effekt von Stress auf Spontanabort oder HA ist nicht definitiv geklärt. Es gibt Hinweise, dass Stress insbesondere im ersten Trimenon mit wiederholten Fehlgeburten assoziiert ist (16). Neben der einleitend angesprochenen professionellen Gesprächsführung und Aufklärung der Paare ist die ärztliche Begleitung im Sinne von «tender loving care» ausserordentlich wichtig.

Idiopathischer habitueller Abort

Bei der grossen Mehrzahl (50-75%) der Patientinnen mit wiederholten Fehlgeburten kann die Ursache trotz eingehender Diagnostik nicht festgestellt werden. Die Ursache des HA bleibt somit idiopathisch. Die kumulierte Lebendgeburtenrate bei idiopathischem HA ohne Therapie liegt bei 85%.

Die transvaginale Gabe von Progesteron (400 mg pro Tag) wurde bisher sehr kontrovers diskutiert. Die aktuelle Datenlage zeigt einen eindeutigen günstigen Effekt auf das Abortrisiko. Patientinnen mit vaginaler Blutung in der Frühschwangerschaft und mindestens einem Abort in der Vorgeschichte profitieren von der Gabe von mikronisiertem Progesteron (zweimal 200 mg täglich vaginal oder rektal) ab dem Zeitpunkt der Blutung bis zur abgeschlossenen 16. SSW (8).

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Reproduktionsmedizin und gynäkologische Endokrinologie (RME)

Universitätsspital

Universität Basel, Vogesenstrasse 134

4031 Basel

bettina.keller@usb.ch

Reproduktionsmedizin und gynäkologische Endokrinologie (RME)

Universitätsspital

Universität Basel, Vogesenstrasse 134

4031 Basel

Die Autoren haben keine Interessenskonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

1. WHO (1977) Recommended definitions, terminology and format for statistical tables related to the perinatal period and use of a new certificate for cause of perinatal deaths. Modifications recommended by FIGO as amended October 14, 1976. Acta Obstet Gynecol Scand 56:247–253.

2. American Society for Reproductive Medicine. Definitions of infertility and recurrent pregnancy loss. Fertil Steril 2008; 90: S60.

3. ESHRE Early Pregnancy Guideline Development Group. Recurrent Pregnancy loss; Guidelines of European Society of Human Reproduction and Embryology; 2017

4. DGGG, OEGGG, SGGG. Leitlinie Diagnostik und Therapie von Frauen mit wiederholten Spontanaborten. AWMF-Registernummer 015/050 Leitlinienklasse S2k; Stand April 2018; Version 7.0

5. Magnus MC, Wilcox AJ, Morken NH, Weinberg CR, Håberg SE. Role of maternal age and pregnancy history in risk of miscarriage: prospective register based study. BMJ. 2019 Mar 20;364:l869. doi: 10.1136/bmj.l869. PMID: 30894356; PMCID: PMC6425455

6. Anselmo J, Cao D, Karrison T, Weiss RE, Refetoff S. Fetal loss associated with excess thyroid hormone exposure. JAMA. 2004 Aug 11;292(6):691-5. doi: 10.1001/jama.292.6.691. PMID: 15304465

7. Leslie De Groot, Marcos Abalovich, Erik K. Alexander, Nobuyuki Amino, Linda Barbour, Rhoda H. Cobin, Creswell J. Eastman, John H. Lazarus, Dominique Luton, Susan J. Mandel, Jorge Mestman, Joanne Rovet, Scott Sullivan, Management of Thyroid Dysfunction during Pregnancy and Postpartum: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 97, Issue 8, 1 August 2012, Pages 2543–2565, https://doi.org/10.1210/jc.2011-2803

8. Devall AJ, Coomarasamy A. Sporadic pregnancy loss and recurrent miscarriage. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2020 Nov;69:30-39. doi: 10.1016/j.bpobgyn. 2020.09.002. Epub 2020 Sep 8. PMID: 32978069.

9. Garrido-Gimenez C, Alijotas-Reig J Recurrent miscarriage: causes, evaluation and management Postgraduate Medical Journal 2015;91:151-162.

10. Bates SM, Greer IA, Middeldorp S, Veenstra DL, Prabulos AM, Vandvik PO. VTE, thrombophilia, antithrombotic therapy, and pregnancy: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012 Feb;141(2 Suppl):e691Se736S. doi: 10.1378/chest.11-2300. PMID: 22315276; PMCID: PMC3278054

11. Mak A, Cheung MW, Cheak AA, Ho RC. Combination of heparin and aspirin is superior to aspirin alone in enhancing live births in patients with recurrent pregnancy loss and positive anti-phospholipid antibodies: a meta-analysis of randomized controlled trials and meta-regression. Rheumatology (Oxford). 2010 Feb;49(2):281-8. doi: 10.1093/rheumatology/kep373. Epub 2009 Dec 4. PMID:19965971

12. Rudnik-Schöneborn, S., Swoboda, M. & Zschocke, J. Genetische Untersuchungen bei wiederholten Spontanaborten. Gynäkologe 51, 286–295 (2018). https://doi.org/10.1007/s00129-018-4205-9

13. Franssen MT, Musters AM, van der Veen F, Repping S, Leschot NJ, Bossuyt PM, Goddijn M, Korevaar JC. Reproductive outcome after PGD in couples with recurrent miscarriage carrying a structural chromosome abnormality: a systematic review. Hum Reprod Update. 2011 Jul-Aug;17(4):467-75. doi: 10.1093/humupd/dmr011. Epub 2011 Apr 18. PMID: 21504961

14. Rikken JFW, Kowalik CR, Emanuel MH, et al. The randomised uterine septum transsection trial (TRUST): design and protocol. BMC Womens Health. 2018;18(1):163. Published 2018 Oct 5. doi:10.1186/s12905-018-0637-6

15. Diamanti A, Papadakis S, Schoretsaniti S, Rovina N, Vivilaki V, Gratziou C, Katsaounou PA. Smoking cessation in pregnancy: An update for maternity care practitioners. Tob Induc Dis. 2019 Aug 2;17:57. doi: 10.18332/tid/109906. PMID: 31582946; PMCID: PMC6770622

16. Li W, Newell-Price J, Jones GL, Ledger WL, Li TC. Relationship between psychological stress and recurrent miscarriage. Reprod Biomed Online. 2012 Aug;25(2):180-9. doi: 10.1016/j.rbmo.2012.03.012. Epub 2012 Apr 3. PMID:

22687324

17. Devall AJ, Coomarasamy A. Sporadic pregnancy loss and recurrent miscarriage. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2020 Nov;69:30-39. doi: 10.1016/j.bpobgyn. 2020.09.002. Epub 2020 Sep 8. PMID: 32978069