Auch dieses Jahr wurden wiederum hervorragende Arbeiten von jungen Schweizer Forschern auf den Gebieten Kardiovaskuläre Medizin, Urologie und Nephrologie, Infektionskrankheiten, Rheumatologie und Immunologie, Neurologische Wissenschaften und Erkrankungen des Nervensystemes, Onkologie und Pädiatrie vergeben.

Die Eröffnungsansprache hielt Frau Sabine Bruckner, Country Manager Pfizer. Durch den Abend führte Dr. med. Rahel Troxler, Präsidentin der Stiftung Pfizer Forschungspreis und Country Medical Director Switzerland.

Infektionskrankheiten, Rheumatologie und Immunologie

Darmbakterien können Myokarditis begünstigen

Myokarditis ist eine Herzerkrankung, die bei einem Teil der Betroffenen eine schwere Kardiomyopathie mit Herzinsuffizienz verursachen kann. Das Immunsystem wird während der Myokarditis aktiviert und ein spezifisches Protein wird hauptsächlich von zwei Typen von T-Helferzellen, TH1 und TH17, angegriffen. Über die Mechanismen, die die schädigende Wirkung der herzspezifischen T-Zellen regulieren, gibt es jedoch noch keine ausreichenden Informationen.

Cristina Gil-Cruz, Christian Perez-Shibayama und Veronika Nindl wollten diesen Mechanismen auf den Grund gehen. Gibt es möglicherweise einen Zusammenhang zwischen dem Mikrobiom und dem Auftreten von entzündlichen Herzerkrankungen?

Zu diesem Zweck untersuchte die St. Galler Arbeitsgruppe Mäuse, die eine spontane Autoimmun-Myokarditis entwickeln, und brachte sie entweder in einer normalen oder einer keimfreien Umgebung unter. Durch die genetische Sequenzierung des Maus-Mikrobioms und weitere Untersuchungen mit bioinformatischen Methoden wurde deutlich, dass die Bakterienspezies Bacterioides vor allem für Eiweissmoleküle verantwortlich ist, die eine Herzerkrankung fördern können. Umgekehrt reduzierte eine Antibiotikabehandlung gegen Bacterioides die Aktivität der kardiotoxischen T-Zellen in diesen genetisch anfälligen Mäusen und verhinderte so den entzündlichen Herztod. Anschliessend untersuchten die Wissenschaftler die T-Zell-Antworten gegen diese mikrobiellen und herzspezifischen Peptide bei Myokarditis-Patienten: Dabei zeigte sich, dass Patienten mit bestimmten Genvarianten besonders stark auf solche bakteriellen Proteine reagieren und damit potenziell anfälliger für die Entwicklung einer Myokarditis sind.

Diese von Cristina Gil-Cruz, Christian Perez-Shibayama und Veronika Nindl gewonnenen Erkenntnisse zur Hemmung kardio-toxischer T-Zellen durch Veränderung des Mikrobioms könnten helfen, einen therapeutischen Ansatz zur Behandlung der entzündlichen Kardiomyopathie zu finden.

Microbiota-derived peptide mimics drive lethal inflammatory cardiomyopathy. Cristina Gil-Cruz, Christian Perez-Shibayama, Angelina De Martin, Francesca Ronchi, Katrien van der Borght, Rebekka Niederer, Lucas Onder, Mechthild Lütge, Mario Novkovic, Veronika Nindl, Gustavo Ramos, Markus Arnoldini, Emma M. C. Slack, Valérie Boivin-Jahns, Roland Jahns, Madeleine Wyss, Catherine Mooser, Bart N. Lambrecht, Micha T. Maeder, Hans Rickli, Lukas Flatz, Urs Eriksson, Markus B. Geuking, Kathy D. McCoy, Burkhard Ludewig. Science 2019; 366 (6467):881-886.

Neurologische Wissenschaften und Erkrankungen des Nervensystems

Einblick in die dunklen Bereiche der Netzhaut mit Nahinfrarotlicht

Die Degeneration der Photorezeptoren im Auge, zum Beispiel bei der altersbedingten Makuladegeneration, ist die häufigste Ursache für Erblindung in den Industrieländern.

Das menschliche Auge kann ein Wellenlängenspektrum zwischen 390 und 700 nm wahrnehmen. Im Gegensatz dazu stimuliert nahes Infrarotlicht mit einem Spektrum von über 900 nm die menschlichen Photorezeptoren normalerweise nicht.

Die Forschergruppe um Dasha Nelidova wollte untersuchen, ob die Erkennung von Nahinfrarotlicht durch die Photorezeptoren die Sehfunktion ergänzen oder sogar wiederherstellen könnte. Bislang gab es jedoch keine Technologie, die eine solche Empfindlichkeit in einer blinden Netzhaut ermöglicht. Daher entwickelten sie entsprechende hochempfindliche gentechnische Verfahren. Mit diesen Techniken gelang es den Basler Wissenschaftlern, bestimmte Ionenkanäle, TRP-Kanäle genannt, mit Infrarotsensoren auszustatten, um in den Photorezeptoren von blinden Mäusen eine Nahinfrarot-Lichtempfindlichkeit zu induzieren.

Die Stimulation mit Nahinfrarotlicht führte zu Messungen der erhöhten Aktivität in den Photorezeptoren und ihren nachgeschalteten Nervenbahnen: Das Verhalten der Mäuse, die zuvor aufgrund einer genetisch bedingten Netzhautdegeneration erblindet waren, konnte durch Nahinfrarotlicht beeinflusst werden. Auch durch unterschiedliche Wellenlängen und Temperaturen, unterschiedlich lange Nanostäbchen und winzige, von den Forschern entwickelte Kanülen konnten die neuronalen Antworten verändert werden. Schliesslich gelang es der Forschergruppe auch, verschiedene Zelltypen in der blinden Netzhaut von Verstorbenen durch TRP-Kanal-Stimulation mit Nahinfrarotlicht zu aktivieren.

Diese völlig neuartige Technik lieferte nicht nur die grundsätzliche Bestätigung, dass die Sehfunktion durch Nahinfrarotlicht bis zu einem gewissen Grad wiederhergestellt werden kann, sondern dient auch als Modell für zahlreiche weitere Ansätze zur Untersuchung der menschlichen Netzhaut.

Restoring light sensitivity using tunable near-infrared sensors. Dasha Nelidova, Rei K. Morikawa, Cameron S. Cowan, Zoltan Raics, David Goldblum, Hendrik Scholl, Tamas Szikra, Arnold Szabo, Daniel Hillier, Botond Roska. Science 2020; 368 (6495):1108-1113.

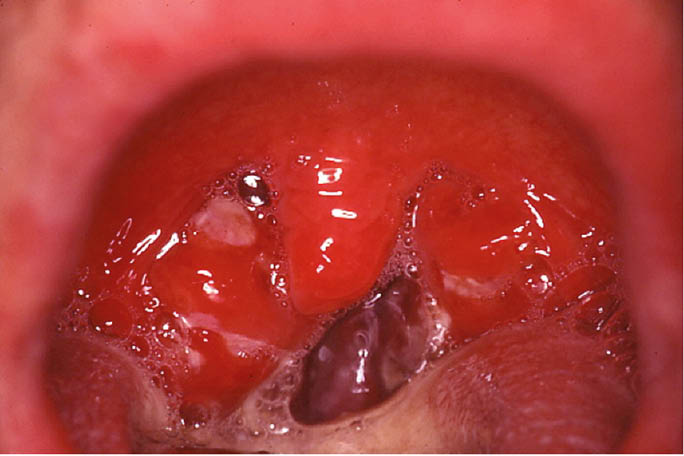

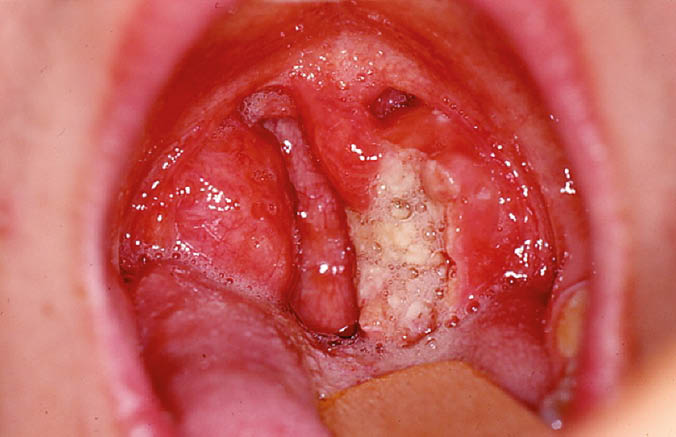

Zerebrale Aneurysmen: Haptoglobin verhindert Hämoglobin-induzierte Vasokonstriktion

Zerebrale Aneurysmen: Haptoglobin verhindert Hämoglobin-induzierte Vasokonstriktion Aneurysmen sind krankhafte Ausbuchtungen in den Wänden von Blutgefässen. Wenn ein solches Aneurysma in einer Hirnarterie platzt, tritt das Blut in den Subarachnoidalraum ein, der mit Liquor gefüllt ist. Mehrere Tage nach der Blutung kommt es zu gefährlichen Verengungen in den Hirnarterien, die zu schweren Folgeschäden im Gehirn führen können. Bislang gibt es keine Möglichkeiten, solche Spätschäden zu verhindern.

Grundlage für die Forschung der Gruppe um Michael Hugelshofer und Raphael Buzzi war die Beobachtung, dass die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, in den Tagen nach einer Blutung abgebaut werden und langsam Hämoglobin, den roten Blutfarbstoff, in den Subarachnoidalraum abgeben. Gibt es einen kausalen Zusammenhang zwischen diesem zellfreien Hämoglobin im Liquorraum und dem Auftreten der neurologischen Folgeschäden? Welche Auswirkungen hat das Hämoglobin und gibt es hier eine Möglichkeit zur therapeutischen Intervention?

Um diesen Fragen systematisch nachzugehen, analysierten die Zürcher Wissenschaftler die Zusammensetzung von Liquorproben von Patienten, die eine Hirnblutung erlitten hatten und untersuchten im Tiermodell die Mechanismen der Hämoglobin-Toxizität und mögliche Therapieansätze.

Michael Hugelshofer und Raphael Buzzi konnten zeigen, dass das freie Hämoglobin im Liquor unter anderem die Verengung der Hirnblutgefässe bewirkt. Als besonders kritisch erwies sich das schnelle Eindringen des Blutfarbstoffs aus dem Liquor in die Gefässwände und tief ins Gehirn. Freies Hämoglobin nach einer Blutung könnte also viel weitreichendere schädliche Auswirkungen haben als bisher angenommen. Wurde Hämoglobin jedoch im Liquor zu einem Komplex mit dem Blutprotein Haptoglobin gebunden, verhinderte dies das Eindringen in die Gefässwände und in das Hirngewebe, so dass im Tiermodell keine Gefässverengungen auftraten.

Die beiden Preisträger identifizierten freies Hämoglobin im Liquor als treibenden Faktor für die verzögerte Schädigung des Gehirns. Die Entdeckung der zugrunde liegenden Mechanismen wird die weitere Erforschung möglicher Behandlungsoptionen erleichtern. Die Bildung des Hämoglobin-Haptoglobin-Komplexes könnte dabei eine wichtige Rolle spielen.

Haptoglobin administration into the subarachnoid space prevents hemoglobin-induced cerebral vasospasm. Michael Hugelshofer*, Raphael M. Buzzi*, Christian A. Schaer, Henning Richter, Kevin Akeret, Vania Anagnostakou, Leila Mahmoudi, Raphael Vaccani, Florence Vallelian, Jeremy W. Deuel, Peter W. Kronen, Zsolt Kulcsar, Luca Regli, Jin Hyen Baek, Ivan S. Pires, Andre F. Palmer, Matthias Dennler, Rok Humar, Paul W. Buehler, Patrick R. Kircher, Emanuela Keller, and Dominik J. Schaer. J Clin Invest 2019 Dec 2;129(12):5219-5235.

* Diese Autoren haben gleichermassen zu dieser Arbeit beigetragen.

Pädiatrie

Einfluss des Immunsystems auf die Produktion von roten Blutkörperchen

Seltene Krankheiten, die bereits im Kindesalter auftreten, haben oft genetische Ursachen. Auch die STAT3 GOF-Krankheit ist eine seltene angeborene Immunschwäche. STAT3 stellt das mutierte Gen dar und GOF, oder «gain of function», die Überaktivität des Gens. Dies hat Folgen: Durch eine überschiessende Immunreaktion kommt es zu einer starken Verminderung der Blutzellen, zu Schwellungen des Lymphgewebes, einschliesslich der Milz, oder zu entzündlichen Magen-Darm-Erkrankungen. Erhöhte Infektanfälligkeit und Veränderungen des Lungengewebes, der Schilddrüse oder der Haut sind ebenso möglich wie ein Diabetes mellitus Typ 1 oder eine Wachstumsstörung bei diesen Kindern.

Ein Kernmerkmal der Erkrankung ist der Mangel an roten Blutkörperchen. Deshalb wollte das Forscherteam um Andrea Mauracher untersuchen, was bei der Reifung und Entwicklung der roten Blutkörperchen im Blut und Knochenmark der betroffenen Kinder schief läuft. Mit Zellkulturexperimenten und molekularbiologischen Analysen sollten die Ursachen der gestörten Reifung aufgedeckt werden.

Durch ihre Forschung konnte die Zürcher Immunologin zum einen bestätigen, dass die Überaktivierung von STAT3 bei den kleinen Patienten Signalwege hemmt, die für die Reifung der roten Blutkörperchen zentral sind. Andererseits werden Entzündungsprozesse gefördert, die die Reifung dieser Zellen zusätzlich verhindern. Darüber hinaus bindet und aktiviert das mutierte STAT3 auch andere Proteine, die entzündliche Wirkungen haben. Auf Basis dieser Erkenntnisse konnte in der Folge die Behandlung einer Patientin mit erhöhter STAT3-Aktivität durch eine gezielte Therapie verbessert werden.

Diese Ergebnisse zeigen einen neuen Mechanismus für die Entstehung der Anämie auf. Sie können nicht nur die Behandlung von Patienten beeinflussen, sondern möglicherweise auch die Entstehung von Anämie bei anderen chronischen Krankheiten besser erklären.

Erythropoiesis defect observed in STAT3 GOF patients with severe anemia. Andrea A. Mauracher, Julia J. M. Eekels, Janine Woytschak, Audrey van Drogen, Alessandra Bosch, Seraina Prader, Matthias Felber, Maximillian Heeg, Lennart Opitz, Johannes Trück, Silke Schroeder, Eva Adank, Adam Klocperk, Eugenia Haralambieva, Dieter Zimmermann, Sofia Tantou, Kosmas Kotsonis, Aikaterini Stergiou, Maria G. Kanariou, Stephan Ehl, Onur Boyman, Anna Sediva, Raffaele Renella, Markus Schmugge, Stefano Vavassori, Jana Pachlopnik Schmid. J Allergy Clin Immunol. 2020 Apr;145(4):1297-1301.

39.0 °C als neue Fiebergrenze für Kinder mit einer Krebserkrankung

Während einer Chemotherapie entwickeln Krebspatienten nicht selten die Komplikation von Fieber in Kombination mit einer Verminderung der weissen Blutkörperchen. Diese «febrile Neutropenie» (FN) muss behandelt werden, wenn sie zu hoch wird. Auch krebskranke Kinder und Jugendliche sind während einer Chemotherapie häufig von einer febrilen Neutropenie betroffen. Glücklicherweise sterben dank der Notfallbehandlung inzwischen weniger als ein Prozent von ihnen. Eine Schwierigkeit besteht darin, eine Fiebergrenze festzulegen, um zu bestimmen, wann eine antibiotische Therapie und ein Krankenhausaufenthalt dringend erforderlich sind. Das Forscherteam um Christa Koenig und Cécile Adam wollte untersuchen, ob eine höhere Fiebergrenze von 39,0°C weniger sicher ist als die untere Grenze von 38,5°C oder ob mehr ge-sundheitliche Probleme zu erwarten sind. In die praxisorientierte, randomisierte und kontrollierte Studie wurden 269 Kinder und Jugendliche an 6 Schweizer pädiatrischen Onkologiezentren eingeschlossen und 360 Fälle von febriler Neutropenie untersucht. Die Fiebergrenze, die bei den Patienten galt, wurde monatlich zufällig geändert.

Die Ergebnisse zeigten, dass für die meisten Kinder und Jugendlichen mit Krebs eine höhere Fiebergrenze von 39,0 °C nicht weniger sicher ist als eine niedrigere Fiebergrenze von 38,5 °C. Ausserdem wurden bei der höheren Grenze etwa ein Viertel weniger Fälle von febriler Neutropenie diagnostiziert, was weniger Krankenhausaufenthalte und weniger Behandlungen zur Folge hatte.

Die Ergebnisse führten zu der Empfehlung von 39,0 °C als Standard-Fiebergrenze für die meisten krebskranken Kinder, die sich einer Chemotherapie unterziehen, in der Schweiz und vergleichbaren Ländern. Dies wird sich nicht nur auf das individuelle Patientenmanagement auswirken, sondern auch weitere wichtige gesundheitsökonomische Konsequenzen haben.

39.0 °C versus 38.5 °C ear temperature as fever limit in children with neutropenia undergoing chemotherapy for cancer: a multicentre, cluster-randomised, multiple-crossover, non-inferiority trial. Christa Koenig, Nicole Bodmer, Philipp K A Agyeman, Felix Niggli, Cécile Adam, Marc Ansari, Bernhard Eisenreich, Nanette Keller, Kurt Leibundgut, David Nadal, Jochen Roessler, Katrin Scheinemann, Arne Simon, Oliver Teuffel, Nicolas X von der Weid, Michael Zeller, Karin Zimmermann, Roland A Ammann. Lancet Child Adolesc Health. 2020 Jul; 4(7):495-502.

riesen@medinfo-verlag.ch