Der Satz in Fernando Pessoas Werk «Das Buch der Unruhe» beschreibt die Verbindung von Herz und Psyche in durchschlagender Weise. Dieser Satz vermag die Bedeutung des Symbolorgans Herz und seine Verbindung zum Gefühlsleben prägnanter zu erfassen, als diese in bildhaften alltäglichen Redensarten wie «Es hat mir das Herz gebrochen», «schweren Herzens», «mein Herz springt vor Freude» oder «er hat das Herz am richtigen Fleck» zum Ausdruck gelangt.

Das Herz bringt emotionale Zustände organisch zum Vorschein. Man hält sich die Hand bei starken Gefühlsregungen davor und nicht wenige meinen, es sei der Sitz der Seele und mit ihm deshalb tatsächlich fühlen zu können. Das Herz ist zweifelsfrei nicht einfach ein Hohlmuskel, der über Jahrzehnte wartungsfrei stündlich 7000 Liter Blut durch das Gefässsystem pumpt. Es bedeutet für viele Menschen der Ort, wo das Leben pulsiert. Entsprechend sind neben den somatischen die psychischen Auswirkungen, wenn das Herz erkrankt und in seiner vitalen Funktion beeinträchtigt ist. Seit Jahrtausenden stehen Herz und Psyche in Beziehung. Angst, Wut, Ärger, Freude und Trauer sind psychische Befindlichkeitszustände, die in unmittelbarer Verbindung mit dem Organ Herz perzeptiert und apperziert werden.

Die Kardiopsychologie umfasst verschiedenste Disziplinen wie Kardiologie, Psychiatrie, Psychologie, Psychosomatik, Soziologie, Epidemiologie, Arbeitsmedizin und Gesundheitswissenschaft. Auch die Grundlagenforschung verbindet kardiopsychologische Erkenntnisse und Fragen mit epigenetischen, endokrinologischen Phänomenen und mit der Immunologie, um beispielsweise die Aetiopathogenese der Arteriosklerose besser verstehen zu können.

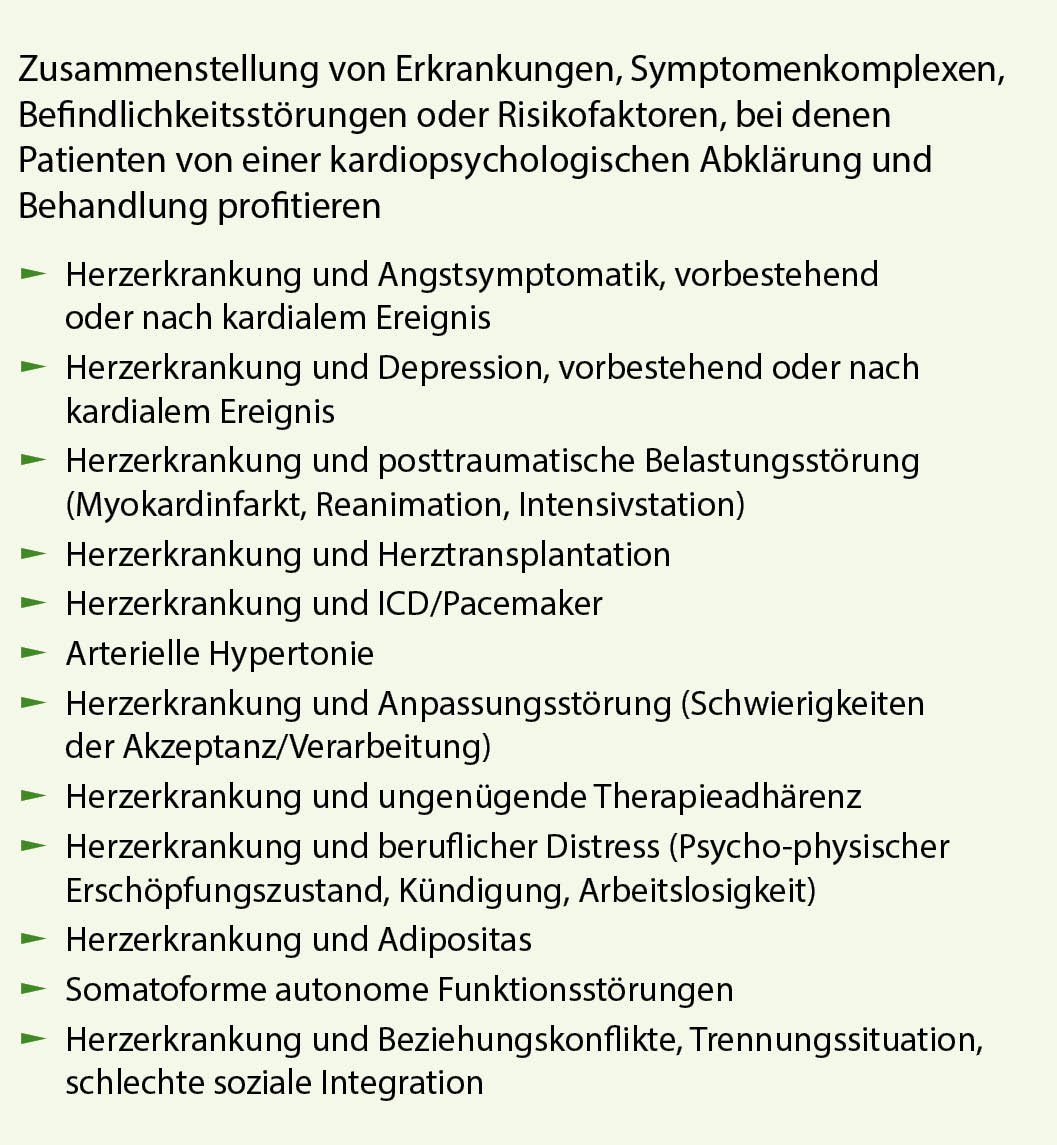

Trotz vielen Publikationen und Metaanalysen, die sich mit psychischen Faktoren im Zusammenhang mit Hypertonie befassen und trotz zahlreichen Studien beispielsweise über die Verschlechterung der Prognose nach Myokardinfarkt bei depressiven Patienten, fanden bis vor wenigen Jahren deren Ergebnisse nur selten den Weg in den klinischen Alltag und in die Behandlung von kardiologischen Patienten. Die Kardiopsychologie ist jedoch die Schnittstelle zwischen Herz und Psyche und das psychologisch-psychotherapeutische Instrument bei kardiologischen Erkrankungen. Sie stellt das medizinische Angebot zu deren besseren Akzeptanz und Verarbeitung und damit zur Wiedererreichung einer guten Lebensqualität dar. Sie stärkt und fördert darüber hinaus die Therapieadhärenz und entsprechend die Genesung bei Patienten mit Herz-Kreislauferkrankungen (Kasten 1).

Psychosoziale Faktoren bei kardiologischen Erkrankungen

Neben einer familiären Belastung (Kardiogenetik), erhöhtem Cholesterin, der arteriellen Hypertonie, dem Diabetes, dem Rauchen und dem Bewegungsmangel belegen zahlreiche Studien die psychischen bzw. psychosozialen Risikofaktoren für kardiologische Erkrankungen und Eingriffe und seit 40 Jahren gibt es Untersuchungen zu deren psychischen Verarbeitung.

Es gibt zwar grosse Fortschritte in der interventionellen und medikamentösen Therapie kardiologischer Erkrankungen, die auch deren psychische Risiken zu vermindern vermochten. Doch bleiben psychische bzw. psychosoziale Einflussgrössen wie die berufliche und private Lebenssituation, sozialer Status, soziale Beziehungen und vorbestehende emotionale Befindlichkeitsstörungen wie z.B. Angst und Depression für den Krankheitsverlauf bei kardiologischen Patienten unverändert von eminenter Bedeutung. Diese erfahren heute zunehmend eine adäquate medizinisch-therapeutische Berücksichtigung bei kardiologischen Patienten.

Ein erhöhtes Stressniveau bei der Arbeit mit vitaler Erschöpfung kann die Wahrscheinlichkeit einer KHK-Entwicklung begünstigen, dies gilt ebenso für Schichtarbeit und chronische berufliche Überbelastung. Distress, der sich mit Angst oder stark anhaltendem Ärger verbindet, kann über die Aktivierung von Stresshormonen, dem Immun- und Gerinnungssystem Plaquerupturen hervorrufen und so zu einem Myokardinfarkt führen. Die genauen Mechanismen dafür sind bis heute jedoch noch nicht geklärt.

Umgekehrt treten nach einem Myokardinfarkt Angst und Depression als Belastungsreaktionen gehäuft auf. Bis zu 40 Prozent der Patienten leiden nach einem Infarkt an einer depressiven Verstimmung, 20 bis 40 Prozent an einer Angstsymptomatik, 12 Prozent an einer PTBS (posttraumatischer Belastungsstörung). 55 Prozent der Bypass-Patienten zeigen klinisch relevante Angst vor dem Eingriff, 32 Prozent noch 3 Monate danach. Wiederum erhöhen Angst und Depression das 5-Jahres-Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse nach Bypass-Operationen, führen bei Infarktpatienten zu einem erhöhten Mortalitätsrisiko und bei CHF (chronic heart failure) zu einer erhöhten Rehospitalisationsrate.

Patienten mit ausgeprägterem Schweregrad eines CHF zeigen eine stärkere depressive Symptomatik und deren Lebensqualität ist entsprechend reduziert. Während akute Belastungsreaktionen innert der ersten Tage nach Bypass-Interventionen auftreten, entwickelt sich eine PTBS im Verlauf von Wochen oder Monaten. Beides erhöht die Mortalitätsrate und das Risiko einer Reinfarzierung. Auch Delirien nach Bypass-Operationen sind nicht selten. Ältere Patienten mit dementieller Entwicklung und/oder vorbestehender psychischer Symptomatik sind hier besonders gefährdet.

Primärpersönlichkeit und psychosoziale Faktoren haben Einfluss auf die Krankheitsentwicklung bei herztransplantierten Patienten, Patienten mit Schrittmacher bzw. Pacemaker und bei Patienten mit Herzrhythmusstörungen sowie mit arterieller Hypertonie. Eine Wechselwirkung zwischen Affekt und elektrophysiologischen Abläufen sind bekannt, stark negative, aber auch ausgeprägt positive Gefühle vermögen Herzrhythmusstörungen auszulösen. Patienten, die medizinische Interventionen traumatisch erlebt haben, zeigen vermehrt Angst und Depression, was die Krankheitsbewältigung erschwert.

Schlechter Schlaf und anhaltend erhöhter Arbeitsstress sind Prädiktoren bei der Entstehung einer arteriellen Hypertonie, im Gegenzug bestehen bei Patienten mit erhöhtem Blutdruck öfters depressive Vorerkrankung oder eine Angststörung. Dies gilt auch für das Broken-Heart-Syndrom. Patienten mit angeborenen Herzvitien sind gefährdeter im Hinblick auf die Entstehung von psychischen Störungen. So zeigen über 30 Prozent dieser Patienten aufgrund der hier einwirkenden Stressfaktoren wie geringere Lebenserwartung und überdauernd geforderter Adaptation an die eingeschränkten und verunsichernden Lebensverhältnisse eine klinisch relevante Psychopathologie. Unter den somatoformen autonomen Störungen sind Patienten mit Symptomen des kardiovaskulären Systems besonders häufig. Psychische Belastungsfaktoren und schwierige Lebensumstände können, müssen jedoch nicht vorhanden sein, sodass die Diagnosestellung hier erschwert sein kann. Solche Patienten sind nicht durch die Aussage «Sie haben nichts» oder durch die Zuteilung zum supranasal beeinträchtigten Patientenstamm zu beruhigen, geschweige denn zu heilen. Diese Patienten bedürfen meist einer intensiven ärztlichen Langzeitbegleitung, die die Geduld und Motivationskonstanz der Behandler erfordert.

Kardiopsychologische Kompetenz und Behandlung

Um kardiologische Patienten über die rein somatische Behandlung hinaus adäquat zu therapieren, ist psychologisch-psychosoziale und psychosomatische Kompetenz Voraussetzung. Die spezifische, umfassende Anamnese und eine authentisch-professionelle Kommunikation des Behandlers mit dem Patienten geht damit einher. Unverändert ist es aber auch die insuffiziente Vergütung für ausführliche Gespräche, die bei Ärzten eine Bereitschaft, sich mit den relevanten psychosozialen Faktoren im Zusammenhang mit kardiologischen Erkrankungen auseinanderzusetzen, nicht begünstigen. Fragen nach der psychischen Befindlichkeit führen bei den Patienten oft zu erweiterten Schilderungen von Beschwerden und Lebensumständen, was die Logistik und die zeitlichen Abläufe im medizinischen Betrieb bald stört und deshalb möglichst abgewendet werden muss. Ausführlicheres Fragen zu den Lebensumständen und psychosozialen Belastungen und betreffend mögliche Ängste und depressive Phasen bedeuten immer einen höheren Zeitaufwand. Solche Informationen über die Einwirkungsmechanismen von psychischen und psychosozialen Faktoren sind jedoch von hohem Wert und Nutzen, um bei einer bedeutsamen Anzahl von kardiologischen Patienten den Therapie-Outcome und damit die Gesundheitsprognose verbessern zu können. Auch in der ärztlichen Kunst gilt, dass wir nur erkennen, was wir vorwegnehmen. Eine patientenorientierte, umfassende Gesprächsführung in der medizinisch-kardiopsychologisch ausgerichteten Behandlung berücksichtigt die heutigen Erkenntnisse der Zusammenhänge von kardiologischen Erkrankungen und psychischer Befindlichkeit. Das immer wieder so betont wichtige, vertrauensvolle Arzt-Patientenverhältnis führt sodann zu einer stärkeren Therapieadhärenz und damit zu günstigerem bzw. komplikationsfreierem Krankheitsverlauf.

Patienten profitieren von einer kardiopsychologischen Intervention nicht nur während der Rehabilitation durch eine kognitiv-verhaltenstherapeutische bzw. systemisch-lösungsorientierte Behandlung bei negativen Erlebens-, Reaktions- und Verhaltensbereitschaften. Auch in der Akutphase ist die Berücksichtigung von psychischen, psychosomatischen und psychosozialen Faktoren von erheblicher Tragweite für die Genesung. Hierfür ist kardiopsychologische Kompetenz Voraussetzung, die sich mit kardiologischer Kompetenz zu jedem Zeitpunkt einer kardiologischen Erkrankung interdisziplinär verbindet. Bei Akutpatienten, z.B. nach Myokardinfarkt, kann eine frühe medizinisch-psychotherapeutische Intervention in Form eines Konsiliums oder einer Kurzzeitbehandlung erfolgen. Die oft vorhandenen Ängste (oft auch Todesangst) werden rechtzeitig und gezielt angegangen, eine depressive Symptomatik anbehandelt, dysfunktionale Krankheitskonstrukte korrigiert, Stressreduktion erzielt und situationsgerechtes, krankheitsbezogenes Wissen beim Patienten geschaffen.

Die Kombination von Kardiologie, medizinisch-psychotherapeutischen Gesprächen und bei Bedarf Antidepressiva zeigen laut neuesten Studien z.B. bei depressiven Patienten mit KHK einen deutlich begünstigenden Effekt auf den Krankheitsverlauf und damit auf die Gesundheitsprognose. Als mögliches antidepressives und längerfristig auch angstreduzierendes Medikament kann als Vertreter der SSRI-Gruppe Sertralin zur Anwendung gelangen. Bei Kombination mit Thrombozytenaggregationshemmern besteht jedoch die Möglichkeit einer erhöhten Blutungsneigung. Andere SSRI präsentieren sich vom Nebenwirkungsprofil her weniger günstig (Hypokaliämie, QT-Verlängerung, Tachykardien, Hyper-/Hypotonie). Tetrazyklika können eine Steigerung des Appetits hervorrufen, Trizyklika haben einen anticholinergen und adrenolytischen Effekt.

Neben der Kardiologie ist die Hausarztmedizin in der Betreuung und Behandlung von kardiologischen Patienten immer mehr involviert (kürzere Hospitalisationsdauer, Altersstruktur, Multimorbidität, Lebensstil) und somit zunehmend bedeutsam. Da kardiologische Patienten oft chronische Patienten werden, ist es in deren langjähriger Begleitung gerade der Hausarzt, der die psychosozialen Einflussgrössen erfragen, ansprechen und die notwendigen sekundärpräventiven Massnahmen koordinieren und die Überweisung zu kardiopsychologisch ausgebildeten Fachärzten oder Psychologen vorschlagen kann.

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Zentrum für Psychiatrie und

Psychotherapie rechter Zürichsee Küsnacht

Dorfstrasse 5

8700 Küsnacht

Der Autor deklariert, in Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte zu haben.

beim Verfasser