EDITORIAL

ESMO 2020: Virtuell und aktuell

Wie auch alle anderen grossen Kongresse fand die Jahrestagung der European Society for Medical Oncology (ESMO, 19.-22.9.2020) diesmal virtuell statt. Mittels moderner digitaler Plattformen gelang nicht nur die Präsentation neuer Studienergebnisse, sonden auch eine intensive Diskussion über neue Strategien. Doch eine noch so gute digitale Kommunikation kann die Präsenz, den direkten Kontakt zu Kollegen aus aller Welt und eine lebhafte Diskussion nicht ersetzen.

Covid-19

Eines der zentralen Themen war «Die Onkologie in Zeiten von Corona». Erste Umfragen bei Onkologen ergaben, dass die Betreuung onkologischer Patienten in Zeiten der Pandemie gerade auch für Onkolgen eine grosse Herausforderung darstellt, die nicht selten zu einer Überforderung i.S. eines Burn-out geführt hat; denn Tumorpatienten mit einer Covid-19-Infktion haben eine schlechtere Prognose quo ad vitam als Nicht-Tumorpatienten. Dazu kommt, dass nicht selten diagnostische und therapeutische Massnahmen bei onkologischen Patienten verschoben werden mussten. Und auch Patienten vermeiden medizinische Kontakte aus Angst vor einer Infektion. Welche Auswirkungen dies auf den Verlauf bzw. die Prognose hat, ist im Moment noch nicht abzusehen.

Mammakarzinom

Zu den Highlights des Kongresses gehören zweifelsfrei die neuen Therapiestrategien beim Triple-negativen Mammakarzinom, dem Subtyp des Mammakarzinoms mit der schlechtesten Prognose. Erste Daten stimmen optimistisch dahingehend, dass auch hier PD-1- bzw. PD-L1-Inhibitoren einen wesentlichen Fortschritt in der neoadjuvanten und palliativen Situation darstellen. In der Studie IMpassion031 konnte durch die neoadjuvante Gabe von Atezolizumab die Rate an pathologischen Remissionen gesteigert werden. Und in der ASCENT-Studie erwies sich das neue Antikörper-Wirkstoff-Konjugat Sacituzumab-Govitecan wirksamer als die Chemotherapie. Im Rahmen der SOLAR-1-Studie verbesserte die Gabe des PI3K-Inhibitors Alpelisib zusätzlich zur Hormontherapie bei Patientinnen mit einem fortgeschrittenen HR+ HER2- Mammakarzinom das Gesamtüberleben um ca. 8 Monate.

Auch für Patienten mit einem HER2-negativen HR-positiven Mammakarzinom gibt es Fortschritte. Als adjuvantes Therapieprinzip konnte der CDK4/6-Inhibitor Abemaciclib zusätzlich zur Hormontherapie gegeben das Rezidivrisiko senken (monarchE-Studie).

Prostatakarzinom

Für Prostatakarzinom-Patienten mit genetischen Aberrationen im BRCA1-, BRCA2- oder ATM-Gen stellt die zielgerichtete Therapie mit PARP-Inhibitoren eine neue Behandlungsoption dar. In der PROfound-Studie zeigte sich ein Trend für eine Verbesserung des Gesamtüberlebens durch den Einsatz des PARP-Inhibitors Olaparib.

Ovarialkarzinom

Dass mehr nicht unbedingt mehr bringt, zeigen die Ergebnisse der ICON8-Studie.Wird bei Patientinnen mit einem Ovarialkarzinom die Chemotherapie wöchentlich statt alle drei Wochen appliziert, so verbessert dies nicht das Outcome.

Neuroendokrine Tumore

Fortschritte gibt es auch bei der Therapie der gastrointestinalen bzw. pankreatischen neuroendokrinen Tumore (NET). Nach den Ergebnissen der SANET-P-Studie gibt es eine Evidenz für eine Effektivität von Surufatinib, einen neuen TKI, nach einer Progression unter dem mTOR-Inhibitor Everolimus. Dagegen sind die ersten Ergebnisse mit einer Immuntherapie doch eher enttäuschend.

Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom

Beim NSCLC scheinen neue HER3-targeted Substanzen eine wirksame Option zu sein, wenn die konventionellen TKIs versagen. Die HER3-Überexpression ist oft mit einer TKI-Resistenz assoziiert. Und im direkten Vergleich mit Crizotinib verbessert der ALK-Tyrosinkinase-Inhibitor Lorlatinib das PFS beim ALK+ NSCLC, so das Ergebnis einer Interimsanalyse der CROWN-Studie. Die Ergebnisse neuer Studien zeigen, dass bei Patienten mit einem fortgeschrittenen EGFR-mutierten NSCLC mit einer MET exon 14-skipping-Mutation MET-Inhibitoren mit TKIs kombiniert werden können und solche Kombinationen eine vielversprechende neue Option darstellen (CHRYSALIS- und VISION-Studie). Dagegen bringt eine postoperative Strahlentherapie bei NSCLC-Patienten im Stadium II und III mit mediastinalem Lymphknotenbefall (pN2), die komplett reseziert wurden und eine adjuvante Chemotherapie erhalten haben, keinen Benefit. Und auch die Studienergebnisse bzgl. neoadjuvanter Immuntherapie sind enttäuschend.

Hepatozelluläres Karzinom

Bei Patienten mit einem primär nicht-resezierbaren HCC verlängert eine hepatische intraarterielle Chemotherapie (HAIC) plus einer Chemotherapie mit Oxaliplatin, Fluorouracil und Leukovorin (FOLFOX) im Vergleich mit der transarteriellen Chemoembolisation (TACE) das Gesamtüberleben und erhöht die Rate an sekundären Resektionen.

Ösophagus- und Magenkarzinom

Im Rahmen der KEYNOTE-590-Studie wurde bei Patienten mit einem fortgeschrittenen Ösophaguskarzinom in der First line-Therapie die Kombination Pembrolizumab plus Chemotherapie mit einer alleinigen Chemotherapie verglichen. Dabei erwies sich die Kombination mit dem PD-1-Inhibitor als wirksamer. Und auch beim fortgeschrittenen Magenkarzinom war in der CheckMate 649-Studie die Kombination Nivolumab plus Chemotherapie in der First line der alleinigen Chemotherapie überlegen.

Nierenzellkarzinom

Im Rahmen der Phase-3-CheckMate 9ER-Studie wurden bei Patienten mit einem metastasierten Nierenzellkarzinom die beiden Substanzen Nivolumab und Cabozantinib in der Erstlinientherapie mit Sunitinib verglichen. Beide Substanzen, Nivolumab und Cabozantinib, hatten sich in früheren Studien als Monotherapie im Rahmen einer Second line Therapie bewährt. Das Ergebnis auf einen kurzen Nenner gebracht, lautet: Die Kombination erwies sich in der First line dem bisherigen Standard, nämlich Sunitinib, überlegen und zwar bezgl. PFS, OS und ORR.

Dieser kurze Überblick mag zeigen, mit welcher Dynamik die onkologische Forschung vorangetrieben wird. Wir wüschen Ihnen bei der Lektüre und der damit verbundenen Generierung des neuen Wissens viel Spass.

Viel Spass bei Lesen der spannenden Inputs!

Eleonore E. Droux, Verlegerin & Publizistische Leitung

ESMO in the Alps, Zürich

ESMO in the Alps versuchte mit einer Hybrid-Form die Vor- und Nachteile beider Ansätze zu verbinden. Eine kleinere Gruppe traf sich physisch, viele Kollegen konnten sich virtuell dazuschalten. So konnte die wichtige Diskussionskultur wieder einigermassen implementiert werden. Was von all diesen neuen Ansätzen nach der Corona-Krise übrig bleibt, wird sich zeigen. Ich persönlich rechne aber nicht damit, dass Mammut-Kongresse wie ASCO oder ESMO vor 2022 wieder normal durchführbar sind. Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre dieser Kongresszeitung von «info@onkologie».

Prof. Dr. med. Roger von Moos

Am ESMO in the Alps wurden in 5 Themen-Sessionen Vorträge präsentiert und von Experten kommentiert. Insgesamt sind 6 Studien als praxisändernd oder -unterstützend erwähnenswert, was als bedeutsam betrachtet wurde. Bei den gastrointestinalen Tumoren sind die Studie Keynote 590 und Checkemate 577 von besonderer Bedeutung. Die Immuncheckpoint-Blockade als Erstlinientherapie beim Gastroesophagus-Adenokarzinom könnte auf Grund der Resultate von Checkmate-649 zu einem Paradigmenwechsel in der Erstlinienbehandlung des fortgeschrittenen Gastrooesophagus-Adenokarzinoms führen. Beim Brustkrebs wird die Studie ASCENT mit Sacituzumab Govitecan (SG) praxisändernd sein. SG ist ein klassen-erstes Trop-2 gerichtetes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, welches sich bei der Behandlung des TNBC als hochwirksam erwiesen hat. Bei Urogenitalkarzinomen ist die PROfound-Studie erwähnenswert. Sie ist die erste positive Phase-3-Studie mit dem PARP-Inhibitor Olaparib bei mCRPC, die ihren primären Endpunkt beim BRCA1- und BRCA2-positiven mCRPC erreicht hat. Olaparib sollte deshalb beim mCRPC eingesetzt werden, war die erste Botschaft. Die zweite Botschaft auf Grund von PROfound war, dass die Durchführung von Gen-Testung für BRCA1 und BRCA2 und möglicherweise auch für Pten empfohlen ist. Dies jedenfalls, wenn die Patienten kastrationsresistent werden. Die LUNG-ART-Studie zeigte, dass die postoperative Radiotherapie (PORT) beim vollständig resezierten NSCLC IIIAN2 nicht mehr als Standard of Care empfohlen werden kann. Ferner war beim Lungen-Ca die STIMULI-Studie erwähnenswert.

Das Meeting ESMO in the Alps stellte einen perfekt gewählten Auszug aus den wichtigsten am ESMO 2020 präsentierten Studien dar. Es war sowohl als virtuelles als auch live stattfindendes Meeting ausgezeichnet organisiert, von den Chairmen hervorragend geleitet und von ausgewiesenen Experten kompetent diskutiert. Die folgenden Berichte sind eine Auswahl aus den am ESMO Congress 2020 in Madrid vorgestellten Studien und den Stellungnahmen, die am ESMO in the Alps besprochen wurden. Ein zweiter Teil zu ESMO in the Alps wird in der kommenden Ausgabe der Zeitschrift «info@onkologie» veröffentlicht werden.

Prof. Dr. Dr. h.c. Walter F. Riesen

Session Brust- und gynäkologische Tumoren

Erste Resultate von ASCENT

Ascent ist eine randomisierte Phase-3-Studie zu Sacituzumab Govitecan (SG) vs. Behandlung nach Wahl des Untersuchers bei Patienten mit vorher behandeltem metastatischem Triple Negativem Brustkrebs (TNBC). Sacituzumab Govitecan ist ein Klassenerstes Trop-2 gerichtetes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC). Trop-2 ist bei allen Subtypen von Brustkrebs exprimiert und verbunden mit schlechter Prognose. SG unterscheidet sich von anderen ADCs: Der Antikörper ist hochspezifisch für Trop-2. Hohes Verhältnis von Medikament zu Antikörper (7.6:1). Internalisierung und enzymatische Spaltung durch die Tumorzelle ist für die Freisetzung von SN-38 aus dem Antikörper nicht notwendig. Hydrolyse der Verknüpfung setzt auch das SN-38 zytotoxisch extrazellulär in die Tumorumgebung und trägt so zu einem Begleiteffekt bei. SG erhielt eine beschleunigte Zulassung durch die FDA bei metastasierendem TNBC und eine Fast-track-Einstufung bei metastasierendem Urothelkarzinom. ASCENT, präsentiert von Dr. Aditya Bardia, Boston, ist die erste Phase-3-Studie mit Trop-2 gerichtetem Medikament-Antikörper-Konjugat (Sacituzumab Govitecan) bei vorbehandeltem metastasierendem TNBC, welche eine signifikante Verbesserung gegenüber der Einzelmedikament-Chemotherapie zeigt. Das mediane PFS betrug 5.6 vs. 1.7 Monate (HR 0.41, p<0.0001), das mediane OS 12.1 vs. 6.7 Monate (HR 0.48, p<0.0001). Das ORR betrug 35% vs. 5%. ORR-, PFS- und OS-Nutzen bestand über alle Subgruppen. SG wurde gut vertragen mit einem beherrschbaren Sicherheitsprofil, das konsistent mit früheren Berichten war. Unerwünschte Ereignisse, die zum Abbruch führten, waren wenige (4.7%). Keine ernste kardiovaskuläre Toxizität, keine Grad >2 Neuropathie oder >3 interstitielle Lungenkrankheit, keine behandlungsbezogenen Todesfälle wurden berichtet. Die Resultate der randomisierten Phase-3-Studie bestätigen, dass SG als neuer Behandlungsstandard bei Patienten mit vorbehandeltem mTNBC in Betracht gezogen werden sollte.

Laufende Studien evaluieren SG in früheren Behandlungslinien, inklusive neoadjuvantes und adjuvantes Setting in Kombination mit andern zielgerichteten Agentien und bei Patienten mit HR+MBC (Phase 3, TROPiCS-02).

Stellungnahme der Experten

Die Studie wird als wichtiger Schritt in der Therapie des TNBC betrachtet. Das Medikament ist aktiv auch in späteren Therapielinien. Es ist aber vorläufig nur in den USA erhältlich. Ein Rückschlag ist die Toxizität des Medikaments. Ein Grossteil der Patientinnen leidet unter Alopezia bei dieser Therapie, was die Lebensqualität vermindert. Es gibt auch Probleme mit der Diarrhoe. Die Abbruchrate ist aber nur 5 %, was darauf hindeutet, dass die Nebenwirkungen beherrschbar und für die Patientinnen tolerabel sind.

Primäre Resultate von IMpassion 131, einer doppelblinden Placebo-kontrollierten randomisierten Phase-3-Studie zu Erstlinientherapie mit Paclitaxel + Atezolizumab bei nicht resezierbarem lokal fortgeschrittenem /metastatischem Triple-negativem Brustkrebs (TNBC)

Rationale für IMpassion131 und Status der Immuntherapie bei TNBC: TNBC ist eine heterogene Krankheit mit hohem ungelöstem Bedarf. Einige TNBC-Tumoren haben Immuninfiltrate und hohe PD-L1-Expression, die die Begründung für eine Immuntherapie bei TNBC liefern. IMpassion 130 etablierte den monoklonalen Anti-PD-L1-Antikörper Atezolizumab als neuen Behandlungsstandard bei PD-L1-positivem metastasiertem TNBC. Die Kombination von Atezolizumab mit nab-Paclitaxel als Erstlinientherapie zeigte ein signifikant verbessertes PFS und einen klinisch bedeutsamen OS-Effekt bei PD-L1-positivem metastasierendem TNBC. Bei den nachfolgenden Trials bei metastasiertem TNBC wurden verschiedene Immuntherapeutika, alternative Chemotherapeutika als Grundlage und zusätzliche Patientenpopulationen untersucht. IMpassion 131, präsentiert von Dr. Giampaolo Bianchini, Milano, untersuchte Atezolizumab in Kombination mit der Erstlinienbehandlung mit Paclitaxel. Das primäre Ziel wurde nicht erreicht. Die Zugabe von Atezolizumab zu Paclitaxel verbesserte das PFS nicht signifikant bei Patienten mit PD-L1 positivem metastasierendem TNBC. Es gab auch keine Evidenz für einen OS-Nutzen (sekundärer Endpunkt) durch die Zugabe von Atezolizumab zu Paclitaxel. Das Sicherheitsprofil der Kombination war konsistent mit den bekannten Effekten der einzelnen Studienmedikamente. Potentielle Gründe für den Kontrast zum mit IMpassion 130 (Atezolizumab plus nab-Paclitaxel) beobachteten Nutzen benötigen weitere Erforschung.

Immuntherapie bei Brustkrebs

Take Home Messages zu ICI-Monotherapie bei Brustkrebs: bescheidene Aktivität. PD-L1- Status ist wichtig. Die Therapielinie ist wichtig (bis zu 24% RR in der 1st Line). Wie kann man sich verbessern?

Warum unterscheiden sich die Resultate von IMpassion 130 und 131?

Chemotherapie-Partner? Paclitaxel und Steroid-Prämedikation, Studienpopulation? Zufall?

Zusammenfassende Gedanken zur Erstlinienbehandlung von PD-L1 pos. mTNBC

Atezolizumab plus nab Paclitaxel ist erste Wahl, basierend auf PFS- und OS-Vorteil. Die Zugabe von Atezolizumab zu Paclitaxel verbesserte PFS und OS nicht. Die Gründe dafür sind noch unbestimmt. Pembrolizumab plus «Chemotherapie» erreichte den primären PFS-Endpunkt mit gleicher HR wie Atezolizumab. OS ist ausstehend. Taxan scheint Gemcitabin/Carboplatin zu übertreffen und würde angesichts von IMpassion131 eine Partnerschaft mit nab Paclitaxel eingehen.

Keynote-355: Randomisierte, doppelblinde, Phase-3-Studie mit Pembrolizumab + Chemotherapie vs Placebo + Chemotherapie bei vorher unbehandeltem lokal rekurrentem inoperablem oder metastatischem TNBC

Die Pembrolizumab-Monotherapie zeigte bei Patienten mit metastasiertem TNBC in KEYNOTE-012, -086 und -119 eine vielversprechende Antitumoraktivität und überschaubare Sicherheit. KEYNOTE-355, eine globale Phase-3-Studie, die von Dr. Javier Castan, Madrid, präsentiert wurde, verglich Pembro + Chemotherapie vs. Placebo + Chemotherapie bei zuvor unbehandeltem lokal rezidivierendem inoperablem oder metastasierendem TNBC.

Pembrolizumab in Kombination mit mehreren Chemopartnern zeigte eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung des PFS im Vergleich zur alleinigen Chemotherapie bei Patientinnen mit zuvor unbehandeltem lokal rezidivierendem inoperablem oder metastasierendem TNBC, deren Tumoren PD-L1 exprimierten (CPS ≥10). Pembro + Chemo wurde im Allgemeinen gut vertragen, ohne dass neue Sicherheitsbedenken auftraten.

PALLAS: Palbociclib und endokrine Therapie bei HR+, HER2- frühem Brustkrebs

PALLAS ist eine randomisierte Phase-3-Studie mit adjuvantem Palbociclib, kombiniert mit Endokriner Therapie vs. Endokrine Therapie allein bei HR+ HER2- frühem Brustkrebs.

Der Kontrollverlust des Zellzyklus ist ein Kennzeichen von HR+ Brustkrebs. Zyklus abhängige Kinasen und 6 (CDK4/6) Inhibitoren können die Kontrolle durch G1 Arrest wiederherstellen. CDK4/6 Inhibitor mit endokriner Therapie verlängert das progressionsfreie und das Gesamtüberleben im Erstlinien- und Vorbehandlungssetting bei metastatischem HR+ HER2- Brustkrebs mit einem akzeptablen Nebenwirkungsprofil. Basierend auf der Aktivität von CDK4/6-Inhibitoren bei metastatischem Brustkrebs wurde die Phase-3 PALbociclib coLl. Adjuvant Study (PALLAS) entwickelt um festzustellen, ob die Zugabe von Palbociclib zu adjuvanter endokriner Therapie die Outcomes bei Patientinnen mit HR+ HER2- frühem Brustkrebs verbessert, wie Dr. Erica L. Mayer, Boston, erklärte.

In dieser initialen Analyse von PALLAS bei 67% der erwarteten Ereignisse verlängerte die Zugabe von Palbociclib zu adjuvanter endokriner Therapie iDFS im Vergleich zu endokriner Therapie allein bei Patienten mit HR+HER2- Brustkrebs im Stadium II-III. Analysen der klinisch pathologischen Subgruppen inklusive einer klinischen Hochrisikogruppe identifizierten keine Population, die einen Nutzen durch adjuvantes Palbociclib erfährt, allerdings limitiert durch eine kleine Anzahl Ereignisse. PALLAS repräsentiert eine wichtige globale Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, allgemeiner Praxis und Industrie, die das gewünschte Einschlussziel schnell erreichte, um eine wichtige Frage im Brustkrebsmanagement zu beantworten.

Der Nutzen, der im metastatischen Setting mit Palbociclib gesehen wurde, übertrug sich nicht im früheren Adjuvant-Setting. Mehrere potenzielle Möglichkeiten werden derzeit aktiv untersucht. Die Langzeitbeobachtung, die für eine umfassende Untersuchung der Ergebnisse bei HR+ Luminalbrustkrebs unerlässlich ist, wird für die PALLAS-Patientenpopulation fortgesetzt. Laufende Untersuchung im TRANS-PALLAS translationalen und klinischen Wissenschaftsprogramm mit beinahe 6 000 Tumorblöcken und Zehntausenden von Blutproben werden sowohl das Verständnis für die CDK4/8 Inhibition als auch das zeitgemässe Management von HR+/HER2- Brustkrebs verbessern.

Trotzdem stellt die Studie eine grosse Enttäuschung dar, wie Prof. Ruhstaller bemerkte. Viele Schweizer Zentren haben an der Studie teilgenommen. Er schlägt vor, direkt zur nächsten Studie in ähnlichem Rahmen, aber mit einem anderen Medikament, überzugehen.

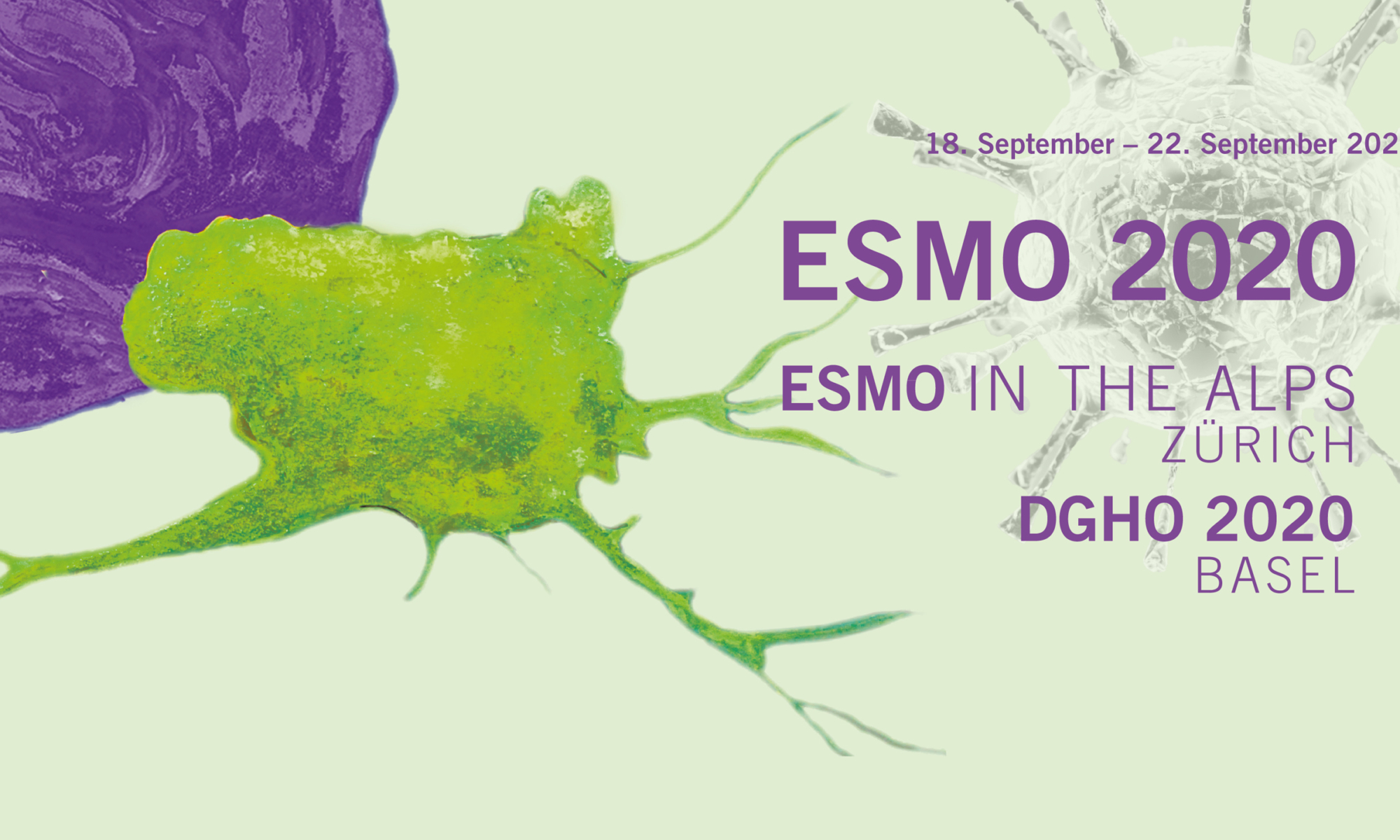

Abemaciclib kombiniert mit endokriner Therapie für die adjuvante Behandlung von HR+, HER2-, nodal positivem, Hochrisiko-, frühem Brustkrebs (monarchE)

Viele Patienten mit HR+, HER2- frühem Brustkrebs werden mit Standardtherapien kein Rezidiv erleben. Bei 20 % kann es in den ersten 10 Tagen zu einem Rezidiv/Fernrezidiv kommen. Das Risiko für ein Rezidiv ist höher bei denjenigen mit hohem Risiko, klinischen und/oder pathologischen Merkmalen, vor allem während der ersten Jahre bei adjuvanter endokriner Therapie. Neue Behandlungen sind zur Prävention eines frühen Rezidivs und Fernmetastasen notwendig. Abemaciclib, ein oraler, kontinuierlich dosierter CDK4/8 Inhibitor ist bei HR+, HER2- fortgeschrittenem Brustkrebs in Kombination mit endokriner Therapie zugelassen. In Kombination mit Fulvestrant war das OS signifikant verbessert.

Basierend auf Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten im metastatischen Setting wurde Abemaciclib mit endokriner Therapie im adjuvanten Setting untersucht. Abemaciclib kombiniert mit endokriner Therapie zeigte eine signifikante Verbesserung bei IDFS-Patienten mit Hochrisiko-, HR+, HER2- frühem Brustkrebs: HR =0.7447 (0.598-0.932; p=0.0096). Eine absolute Verbesserung um 3.5% in den 2-Jahres-IDFS-Raten wurde bei 92.2% vs. 88.7% beobachtet. Es gab einen konsistenten Behandlungsnutzen bei allen präspezifizierten Subgruppen. Die Ergebnisse weisen auf die Prävention eines frühen Rezidivs und eine Verringerung des Risikos eines Fernrezidivs (metastatische Erkrankung) um klinisch sinnvolle 28,3% hin, wie Dr. Stephen R.D. Johnston, London, feststellte. Die stärkste Reduktion der Fernmetastasierung war in Leber und Knochen.

Die Sicherheit war konsistent mit dem bekannten Profil von Abemaciclib. Diarrhoe war beherrschbar mit anti-Diarrhoe-Medikation und Dosisreduktion. Es gab signifikante Reduktionen bei Arthralgien und Hitzewallungen bei der Zugabe von Abemaciclib zur endokrinen Therapie.

Abemaciclib ist der erste CDK4/6-Inhibitor, der bei Kombination mit endokriner Therapie eine signifikante Verbesserung des IDFS im Vergleich zu endokriner Therapie allein bei Patientinnen mit HR+, HER2- und Hochrisiko frühem Brustkrebs gezeigt hat.

Warum unterscheiden sich PALLAS und MonarchE?

Es gibt 3 wichtigste Gründe warum eine Studie scheitern kann: Die Hypothese ist falsch, falscher Studiendesign, falsches Medikament.

- Studiendesign: Monarch gewichtete nach höherem Rezidivrisiko: N2/3: 37% in PALLAS vs. 59% in Monarch E. Alle N1 Patientinnen in Monarch hatten zusätzliche Hochrisiko-Faktoren.

- Medikamentenunterschiede: fortlaufende vs. Intermittierende Therapie. Verschiedene Effekte auf CDK 4/6, mehr Studienabbrüche in PALLAS? (42.2% vs. 16.6% Unbekanntes und künftige Ausrichtungen:

Welches wird die letztendliche Zunahme in IDFS/DRFS sein? Wird ein verbessertes DFS zu einem verbesserten OS führen? Wird die CDK4/6-Inhibition spätes Rezidiv reduzieren? Langzeit-Toxizität? Optimale Dauer der Therapie? Wer profitiert?, Können wir die Resistenz überwinden? Adjuvantes Ribociclib (NATALEE-Trio-Studie? Können wir die finanzielle Toxizität überwinden?)

Die Schlussfolgerungen von Prof. Sledge waren:

Die adjuvante CDK4/6-Hemmung mit Abemaciclib verbessert signifikant das invasive krankheitsfreie und Fernmetastasen-freie Überleben bei hochgradig riskantem ER-positivem/HER2-negativem Brustkrebs im Frühstadium. Dies ist die erste Verbesserung gegenüber der Aromataseinhibitor-Therapie im adjuvanten Setting. Wir warten auf reifere Daten, insbesondere im Hinblick auf OS. Die Entscheidung für eine adjuvante Therapie mit CDK4/6-Hemmern ist komplexer als eine einfache Durchsicht der IDFS- und DRFS-Daten. Die Toxizität (sowohl medizinisch als auch finanziell) muss gegen den Nutzen abgewogen werden.

OS-Resultate von SOLAR-1, einer Phase-3-Studie mit Alpelisib + Fulvestrant bei HR+, HER2- fortgeschrittenem Brustkrebs

Alpelisib ist wirksam bei Patientinnen mit PIK3CA-mutiertem HR+, HER2- fortgeschrittenem Brustkrebs. Ungefähr 40% dieser Patientinnen weisen Mutationen im PIK3CA-Gen auf. Mutationen im PIK3CA-Gen, welches für die α-Untereinheit von PI3K kodiert, sind mit schlechter Prognose assoziiert, einschliesslich vermindertem Überleben bei HR+, HER2-fortgeschrittenem Brustkrebs. Alpelisib ist ein α-selektiver Inhibitor von PI3K, der in Kombination mit Fulvestrant Wirksamkeit mit beherrschbaren unerwünschten Wirkungen in der von Prof. Fabrice André, Villejuif, präsentierten Phase-3 SOLAR-1 Studie bei Patientinnen mit PIK3CAmutiertem HR+, HER2- fortgeschrittenem Brustkrebs gezeigt hat. SOLAR-1 erreichte den primären Endpunkt: eine statistisch signifikante Verbesserung des PFS wurde für Alpelisib plus Fulvestrant gegenüber Placebo plus Fulvestrant bei Patientinnen mit PIK3CAmutierter Krankheit beobachtet. Das mediane PFS betrug 11.0 Monate gegenüber 5.7 Monaten (HR=0.65; 0.50-0.85, einseitiges P=0.00065). Beim medianen OS wurde mit Alpelisib + Fulvestrant im Vergleich zu Placebo + Fulvestrant bei Patientinnen mit HR+, HER2-, PIK3CAmutiertem fortgeschrittenem Brustkrebs beobachtet (OS HR 0.86; 0.84-1.15), obschon die Analyse die präspezifizierte O’Brien-Fleming-Grenze nicht überschritten hat. Die Subgruppenanalysen legen eine OS-Verbesserung mit der Zugabe von Alpelisib zu Fulvestrant bei Patientinnen mit Leber- oder Lungen-Metastasen und solchen mit mutiertem PIK3CA in der cDNA nahe.

Die Zugabe von Alpelisib zu Fulvestrant verzögerte zudem die Zeit bis zur ersten Chemotherapie. Die statistisch signifikante Verlängerung des PFS, die in SOLAR-1 beobachtet wurde, wird durch eine numerische Zunahme im OS unterstützt.

Stellungnahme der Experten

Das Medikament weist relevante Toxizitäten auf. Es müsste ein OS-Nutzen gesehen werden, was zwar kaum angezweifelt wird. Die Studie war indessen nicht für diesen Endpunkt gepowert. Zudem müsste gelernt werden, wie mit den Nebenwirkungen umzugehen ist. Die Hyperglykämie kann durch frühe Gabe von Metformin in Schach gehalten werden.

Eine randomisiserte doppelblinde, Placebo-kontrollierte Phase-2-Studie mit Palbociclib kombiniert mit Letrozol bei Patientinnen mit Oestrogenrezeptor-postitivem fortgeschrittenem, rezidivierendem Endometriumkarzinom. ENGOT-EN3/NSGO-PALEO

Die Ausrichtung auf Zellzyklus-Kontrollpunkte ist eine zunehmend genutzte Behandlungsmethode. Cyclin A (ein CDK) ist am Übergang von G1 zu S und von G2 zu M beteiligt. Seine Aktivität kann durch Palbociclib, einem selektiven Inhibitor von CDK 4 und 6, inhibiert werden.

Bei ER+ Brustkrebs ist die Kombination von Palbociclib + Letrozol vs Letrozol allein überlegen. Endometriumadenokarzinome sind hormonabhängig; die endokrine Behandlung mit einem Aromatase-Inhibitor ist gut etabliert.

ENGOT-EN3/NSGO-PALEO ist die erste globale randomisierte Studie zur Evaluation der Wirksamkeit eines CDK4/6-Inhibitors in Kombination mit einem Aromataseinhibitor bei Patientinnen mit fortgeschrittenem oder rezidivierendem ER+ Endometriumkarzinom. Sie wurde von Dr. Mansoor R. Mirza, Kopenhagen, präsentiert. Im Vergleich zu Placebo + Letrozol zeigte die Kombination von Palbociclib + Letrozol eine klinisch bedeutsame Verbesserung im PFS. Die Toxizität der Therapiekombination von Palbociclib + Letrozol war beherrschbar; die meisten Patientinnen verblieben auf der Behandlung bis zur Krankheitsprogression. Unter der Kombinationstherapie wurden keine nachhaltigen Auswirkungen auf die Lebensqualität beobachtet. Diese Resultate verdienen eine Phase-3-Validierungsstudie.

Stellungnahme der Experten

Die Studie ist zwar klein, aber sie zeigt eine eindrückliche PFS-Verbesserung, so dass das Medikament wahrscheinlich schon vor einer Phase-3-Studie eingesetzt werden wird. Es fragt sich, ob Letrozol der richtige Komparator war oder ob Progesteron vielleicht besser gewesen wäre. Es wird indessen argumentiert, dass Letrozol mittlerweile die gebräuchliche Therapie darstellt und deshalb als Komparator richtig gewählt wurde.

Primäre Resultate der IMagyn050/GOG 3015/ENGOT-OV39, doppelblinden, Placebo-kontrollierten, randomisierten Phase-3-Studie einer Bevacizumab enthaltenden Therapie ± Atezolizumab bei neu diagnosti-ziertem Stadium-III/IV-Ovarialkarzinom

Atezolizumab, welches gegen PD-L1 gerichtet ist, hat bei verschiedenen Krebsarten Wirksamkeit gezeigt. Die PD-L1-Expression auf Immunzellen ist mit einer grösseren Atezolizumab-Wirkung bei einigen Tumoren assoziiert. Platin-Taxan-Chemotherapie in Kombination mit Bevacizumab ist ein etabliertes Frontlinienregime bei Ovarialkarzinom (GOG 0218, ICON). Die Blockierung von Tumor-assoziiertem VEGF kann die T-Zellinfiltration in das Tumorbett fördern und die anti-Tumor-Immunantwort verstärken, was die Rationale zur Kombination von Atezolizumab mit dem anti-angiogenen Medikament Bevacizumab darstellt. Die Kombination anti-angiogener Ansätze mit einer PD-1/PD-L1 Blockade hat klare anti-Tumorwirksamkeit bei metastatischem NSCLC, nicht resezierbarem Leberzellkarzinom und fortgeschrittenem Endometriumkarzinom gezeigt.

IMagyn050/GOG 3015/ENGOT-OV39 ist eine globale randomisierte Phase-3-Studie, die zur Untersuchung der Behandlungswirkung bei PD-L1 + Ovarialkarzinom durchgeführt wurde. Sie wurde durch Prof. Kathleen Moore, Oklahoma, vorgestellt.

Die Zugabe von Atezolizumab zu einer Chemotherapie + Bevacizumab Grundtherapie verbesserte das PFS gegenüber Chemotherapie + Bevacizumab allein nicht signifikant in den ITT oder PD-L1+ (IC ≥1%) Populationen. ITT-Population: HR = 0.92 (0.79-1.07), medianes PFS 19.5 vs. 18.4 Monate. PD-L1 Population: HR 0.80 (0.65-0.99), medianes PFS 20.8 vs 18.5 Monate. Exploratorische PFS-Analysen in der PD-L1 IC ≥5% Subgruppe zeigten einen Trend, der Atezolizumab favorisierte.

Die erste Interims-OS-Analyse zeigte keinen signifikanten OS-Nutzen durch die Zugabe von Atezolizumab zur Chemotherapie + Bevacizumab. Die finalen OS-Resultate werden in 2023 erwartet.

Die Sicherheit von Atezolizumab in Kombination mit Chemotherapie war konsistent mit dem bekannten Sicherheitsprofil der individuellen Medikamente und ihrer Kombination.

Stellungnahme der Experten

Ein wesentlicher Nachteil der Studie ist die mangelnde Stratifizierung für BRCA und HRD. BRCA-Patientinnen sind für diesen Ansatz wesentlich anfälliger. Die Studie wird als Hypothese-generierend beurteilt. Es ist eine SAKK-Studie mit Bevacizumab und Atezolizumab zur weiteren Untersuchung bei Ovarialkarzinom.

Session Urogenitale Tumoren

Final Overall survival analysis of PROfound

Mehr als 20% aller metastasierten Prostatakarzinome beherbergen somatische oder keimbahnschädigende Mutationen in DNA-Reparaturgenen, insbesondere solche, die indirekt oder direkt die homologe Rekombinationsreparatur (HRR) regulieren, sagte der Studienkoautor Dr. Joaquin Mateo, Barcelona, bei der Präsentation der Daten der PROfound-Studie, eine prospektive, multizentrische, randomisierte, offene Phase-3-Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von Olaparib (300 mg 2x täglich) im Vergleich zur Kontrolle (ärztliche Wahl von Enzalutamid [160mg/Tag] oder Abirateron [1000mg/Tag]) bei 387 Patienten mit metastatischem kastrationsresistentem Prostatakarzinom (mCRPC), die auf einem neuen Hormonpräparat fortgeschritten waren und eine Tumormutation in einem von 15 Genen hatten, die eine Rolle im homologen Rekombinationsreparaturweg (HRR) spielen. OS wurde als ein vordefinierter sekundärer Schlüsselendpunkt in der Kohorte A analysiert, die Patienten mit Veränderungen in BRCA1, BRCA2 oder ATM sowie die Gesamtpopulation umfasste.

PROfound ist die erste positive Phase-3-PARPi-Studie bei mCRPC, die ihren primären Endpunkt für mCRPC mit Veränderungen bei BRCA1, BRCA2 oder ATM erreicht hat, welches bei neuer Hormontherapie fortschreitet und mit Olaparib vs. Enzalutamid oder Abirateron behandelt wurde (Kontrolle, HR 0,34).

Zum Zeitpunkt des Daten-Cut-off (20. März 2020) war das mediane finale OS in der Kohorte A mit Olaparib signifikant länger als mit der ärztlichen Wahl von Enzalutamid oder Abirateron (HR 0,69; 95% KI 0,50, 0,97; P=0,0175), mit einem Trend zur Verbesserung in der Gesamtbevölkerung (HR 0,79; 95% KI 0,61, 1,03; nominal P=0,0515). Von den Patienten im Kontrollarm wechselten 56 (67%) in der Kohorte A und 86 (66%) in der Gesamtbevölkerung zu Olaparib. Längere Nachuntersuchungen ergaben keine neuen Sicherheitssignale. Ein verbessertes rPFS wurde auch in der Gesamtbevölkerung beobachtet (HR 0,49). Olaparib verbesserte mehrere klinische/patientenberichtete Endpunkte und ist von der FDA für mCRPC mit Veränderungen in mehreren DNA-Reparaturgenen nach Enzalutamid/Abirateron zugelassen.

Das Sicherheitsprofil von Olaparib stimmte mit der Primäranalyse überein. PROfound ist die erste randomisierte Studie, in der prospektiv eine Verbesserung des OS bei einer molekular definierten Untergruppe von Prostatakrebs nachgewiesen wurde, was die Durchführung genomischer Tests in der klinischen Praxis unterstützt, stellte Dr. Mateo fest.

Stellungnahme der Experten

Die Studie wird von einem der Experten als Meilenstein in der Behandlung des mCRPC betrachtet. Das Problem liegt allerdings in der Kontrollgruppe, die nicht die richtige Behandlung erhielt, die in dieser Gruppe ineffektiv war. Das genomische Testing wird früh durchgeführt, so ein Experte. Falls Olaparib nicht verfügbar ist, wird eine Platin-basierte Chemotherapie als Alternative vorgeschlagen.

IPATential150: Ipatasertib plus Abirateron vs. Placebo plus Abirateron bei mCRPC. Wirksamkeit und Sicherheit in einer Phase-3-Studie

Das mCRPC ist eine heterogene Erkrankung. 40%-50% der mCRPC haben das AKT Phosphatase PTEN verloren, wodurch das hyperaktivierende onkogene PI3K/AKT-Signal hyperaktiviert wird. Der PTEN-Verlust beim mCRPC ist mit einer schlechteren Prognose und reduziertem Nutzen einer Androgenrezeptorblockade (AR) assoziiert. Zwischen AR und PI3K/AKT-Signal wurde ein reziproker Crosstalk gezeigt. Die AR-Blockade kann das PI3K/AKT-Signal aktivieren und dadurch das Überleben von Prostatakarzinomzellen ermöglichen.

Eine Phase-2-Studie mit dualer AR und PI3K/AKT-Hemmung mit Abirateron (und Prednison) plus Ipatasertib (400mg) brachte ein verlängertes rPFS im Vergleich zu alleiniger AR-Inhibition (Placebo plus Abirateron und Prednison), mit einer grösseren Wirkung bei Patienten mit Tumor PTEN-Verlust.

Die von Prof. Johann De Bono, London, vorgestellte Phase-3-Studie IPATential150 wurde zur Evaluation von Wirksamkeit und Sicherheit von Ipatasertib mit Abirateron und Prednison bei Patienten mit vorgängig unbehandeltem mCRPC entworfen. In dieser Analyse des primären Endpunkts resultierte Ipatasertib plus Abirateron als 1st-Line-Behandlung bei mCRPC in einem signifikant überlegenen rPFS und Antitumoraktivität im Vergleich zu Placebo plus Abirateron bei Patienten mit PTEN-Verlust; dabei ist zu bemerken, dass das rPFS in der ITT-Population nicht statistisch signifikant verbessert war.

Ipatasertib war mit einer verbesserten Zeit zur PSA-Progression und PSA-Antwort und mit einem höheren ORR bei Patienten mit messbarer Krankheit bei Baseline vergesellschaftet. OS und andere sekundäre Endpunkte bleiben unreif und benötigen einen weiteren Follow-up.

Erhöhte Toxizität wurde bei der Zugabe von Ipatasertib zu Abirateron beobachtet. Dies ist in Linie mit Beobachtungen aus klinischen Studien mit einem hohen Anteil an Dosisänderungen. Therapieabbrüche können vermieden werden durch prophylaktische Einleitung einer Therapie mit Loperamid und Antihistamin zum Management von Diarrhoe und kutanen unerwünschten Ereignissen. Die kombinierte AR- und AKT-Blockade mit Ipatasertib plus Abirateron verbessert die klinischen Outcomes im Vergleich zu einer alleinigen AR-Blockade bei PTEN-Verlust mCRPC, einem Anteil mit schlechter Prognose.

Pembrolizumab allein oder kombiniert mit Chemotherapie vs. Chemotherapie allein als 1st-Line-Therapie bei fortgeschrittenem Urothelkarzinom. Keynote-361

Multiple anti-PD-(L)1-Therapien einschliesslich Pembrolizumab sind für die 2nd Line-Therapie bei Patienten mit fortgeschrittenem Urothelkarzinom zugelassen. Der derzeitige Standard of Care der 1st-Line-Therapie bei fortgeschrittenem Urothelkarzinom ist die Cisplatin-basierte Chemotherapie. Avelumab ist empfohlen als Erhaltungstherapie bei Patienten, die bei der Platin-basierten 1st-Line-Chemotherapie nicht progredieren. Pembrolizumab, Avelumab sind als 1st-Line-Monotherapie empfohlen für Patienten mit PD-L1-exprimierenden Tumoren, die für eine Cisplatin-basierte Chemotherapie nicht wählbar sind und Patienten, die für irgendeine Platin-basierte Chemotherapie ungeachtet des PD-L1-Status nicht geeignet sind (in USA).

Keynote-361 ist eine globale, randomisierte, open-label, Phase-3-Studie mit Pembrolizumab allein oder kombiniert mit Platin-basierter Chemotherapie vs. Chemotherapie als 1st-Line-Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem Urothelkarzinom. Sie wurde von Prof. Ajjai Alva, Ann Arbor, Michigan, präsentiert.

PFS- und OS-Nutzen von Pembrolizumab + Chemotherapie vs. Chemotherapie erreichten die statistische Signifikanz bei Patienten mit vorher unbehandeltem fortgeschrittenem Urothelkarzinom nicht. Formales statistisches Testen wurde für die 1st-Line-Therapie mit Pembrolizumab vs. Chemotherapie in der ITT-Population nicht durchgeführt, jedoch schien Pembrolizumab der Chemotherapie nicht überlegen zu sein.

Pembrolizumab war mit mehr dauerhaftem Ansprechen assoziiert. Outcomes bei Patienten mit CPS ≥10 Tumoren (OS HR1.01 (0.77-1.32)) waren im Einklang mit den für die ITT-Population beobachteten (OS HR 0.92 (0.77-1.11)). Die informative frühe Zensur für PFS und die nachfolgende anti-PD-(L)1-Therapie bei fast der Hälfte der Patienten im Chemotherapie-Arm könnten das PFS durch BICR und die OS-Ergebnisse beeinflusst haben.

Das Sicherheitsprofil von Pembrolizumab + Chemotherapie war ähnlich wie das der Chemotherapie allein. Das Sicherheitsprofil von Pembrolizumab war im Einklang mit früheren Studien, mit einer niedrigeren Rate an unerwünschten Ereignissen aller Ursachen als die Chemotherapie.

Phase-3, randomisierte, Open-Label-Studie zur 1st-Line-Behandlung mit Durvalumab mit oder ohne Tremelimumab vs. Standard-of-Care Chemotherapie bei Patienten mit unresektablem, lokal fortgeschrittenem oder metastatischem Urothelkarzinom (DANUBE).

Die Platin-basierte Chemotherapie bleibt Standard of Care in der 1st-Line-Behandlung des metastatischen Urothelkarzinoms. Während diese Regime hohe Ansprechraten ergeben, sind die Überlebensraten schlecht. Atezolizumab (anti-PD-L1) und Pembrolizumab (anti-PD-1) sind für die 1st-Line-Behandlung von für Cisplatin ungeeignete Patienten mit metastatischem Urothelkarzinom und hoher PD-L1-Expression aufgrund von Einzelarm-Phase-2-Studien zugelassen.

Durvalumab (anti PD-L1) ist von der FDA zugelassen für die Behandlung von Platin-refraktärem, metastatischem Urothelkarzinom. Tremelimumab (anti-CTLA-4) und die Kombination von Durvalumab plus Tremelimumab hat eine Wirkung bei Platin-refraktärem metastatischem Urothelkarzinom unabhängig von der PD-L1-Expression gezeigt.

DANUBE ist eine randomisierte Phase -3-Studie zur Evaluierung von Durvalumab mit oder ohne Tremelimumab vs. Platin-basierte Chemotherapie als 1st-Line-Behandlung bei metastatischem Urothelkarzinom. Sie wurde von Prof. Thomas Powles, London, präsentiert.

Die DANUBE-Studie hat ihren primären Endpunkt für OS nicht erreicht. Die HR von Durvalumab Monotherapie vs. Chemotherapie betrug bei der PD-L1-hohen Population 0.89 (0.72-1.11). Die HR von Durvalumab + Tremelimumab vs. Chemotherapie betrug in der gesamten ITT-Population 0.85 (0.72-1.02).

Sekundäre Analysen deuteten daraufhin, dass die Kombination von Durvalumab + Tremelimumab Aktivität aufweist, die bei Patienten mit Tumoren mit hoher PD-L1-Expression verstärkt ist. Dies deutet daraufh hin, dass die derzeitige Tumormarkerstrategie eine Bereicherung für Patienten darstellt, die wahrscheinlich sowohl von Durvalumab +Tremelimumab profitieren. Weitere Untersuchungen im Zusammenhang mit Checkpoint-Inhibitoren könnten gerechtfertigt sein.

Durvalumab und Durvalumab + Tremelimumab zeigten ein beherrschbares Sicherheitsprofil ohne neue Sicherheitssignale. Durvalumab + Tremelimumab ging mit zusätzlicher Toxizität im Vergleich zu Durvalumab allein einher. Beide IO-Arme hatten tiefere Raten an unerwünschten Nebenwirkungen der Grade 3-4 im Vergleich zur Chemotherapie. Durvalumab mit oder ohne Tremelimumab resultierte in dauerhafter klinischer Aktivität (basierend auf DoR/ORR) in einem Teil der Patienten. Mit einem medianen Überlebens-Follow-up von 41.2 Monaten hatte diese Studie den bisher längsten Follow-up für eine randomisierte Studie mit Immuntherapie bei vorher unbehandeltem metastatischem Urothelkarzinom.

Stellungnahme von Prof. Richard Cathomas, Chur, zu Keynote-361 und DANUBE:

Negative Studien – eine verpasste Gelegenheit? Ambitiöses Studiendesign: «One size fits all» und sequentielle Prüfung («sieben auf einen Schlag»). Keine etablierte synergistische Aktivität für ein IO-Regime bei Urothelkarzinom, Fokus auf PD-L1 eher als etablierte Patientenmerkmale.

Agnostischer Ansatz von Platin vernünftig?

Grössere Differenzen zwischen Cisplatin und Carboplatin könnten mit der Medikamentempfindlichkeit und nicht mit den Patientencharakteristika zusammenhängen.

Der Subgruppenvergleich zwischen Cis- und Carboplatin kann bei der Wahl durch den Untersucher fehlerhaft sein. PD-L1 ist ein schwieriger Biomarker, Fragen der Probenahme, methodologische Fragen. Optimierung bei Erstlinienbahndlung des metastasierenden Urothelkarzinoms. Hat sich der Nebel aufgelöst?

Kann die Kombinnationsbehandlung (IO-CT oder IO-IO) das OS verbessern? Nicht bewiesen für alle für Platin-Therapie geeigneten Patienten. Hypothese: IO-IO könnte für PD-L1-positive Patienten nützlich sein? Kann IO-Monotherapie das OS verbessern? Nicht für alle für Platin-Therapie geeigneten Patienten, nicht für hohe PD-L1-Expression. Ist PD-L1 ein nützlicher Biomarker zur Therapientscheidung? Nicht für alle für Platin-Therapie geeigneten Patienten.

Prof. Dr. Dr. h.c. Walter F. Riesen

CheckMate 238: Malignes Melanom

Nivolumab bewährt sich im adjuvanten Setting auch im Langzeitverlauf

Ein direkter Vergleich der beiden Checkpoint-Inhibitoren bei Patienten mit einem resezierten malignen Melanom im Stadium III/IV zeigt im Rahmen der CheckMate 238-Studie, dass in der adjuvanten Situation Nivolumab (Opdivo®) effektiver und verträglicher ist als Ipilimumab. Dieser Benefit von Nivolumab bestand auch noch nach 4 Jahren.

Auch wenn Patienten mit einem malignen Melanom im Stadium IIIB/IIIC bzw. IV in kurativer Absicht operiert werden, so haben sie doch ein hohes Risiko für ein Rezidiv. Dies ist die Rationale für eine adjuvante Therapie. Bisher gab es nur Daten für Ipilimumab, die eine Wirksamkeit im adjuvanten Setting belegen.

Im Rahmen der CheckMate 238-Studie wurde Nivolumab (Opdivo®) mit Ipilimumab verglichen. Eingeschlossen wurden 906 Patienten mit einem komplett resezierten malignen Melanom im Stadium III/IV. Sie erhielten randomisiert entweder Nivolumab-Verum plus Ipilimumab-Placebo oder Ipilimumab-Verum plus Nivolumab-Placebo und zwar über maximal ein Jahr. Nach 12 Monaten betrug das RFS (Relapse Free Survival) unter Nivolumab 71%, unter Ipilimumab 61%. Die Vergleichszahlen nach 18 Monaten waren 66% vs. 53% (HR 0,65, p<0,0001). Während unter Nivolumab 154 Rezidive beobachtet wurden, waren es unter Ipilimumab 206 Rezidive. Auch im Hinblick auf die Verträglichkeit war Nivolumab deutlich überlegen. Schwere Nebenwirkungen, die zum Therapieabbruch führten, traten unter Nivolumab bei 10%, unter Ipilimumab bei 43% der Patienten auf. Jetzt wurden die Daten nach einem medianen Follow up von 4 Jahren (51,1 Monate bei Nivolumab, 50,9 Monate bei Ipilimumab) präsentiert. Dies ist das längste Follow up eines zugelassenen immunonkologischen Medikaments. Sie zeigen, dass der Benefit von Nivolumab auch im Langzeitverlauf anhält. Die RFS-Rate nach dieser Zeit betrug unter Nivolumab 51,7%, unter Ipilimumab 41,2% (HR 0,71; p = 0,0003). Die OS-Rate nach vier Jahren lag unter Nivolumab bei 77,9% vs. 76,6% unter Ipilimumab (HR 0,87; p = 0,87).

«Nivolumab sollte in der adjuvanten Therapie eines resezierten malignen Melanoms bei Patienten im Stadium III/IV der neue Standard werden», so der Studienautor Professor Paolo A. Ascierto, Neapel. Für diese Patienten biete Nivolumab eine Chance auf eine langfristige Tumorfreiheit und dies unabhängig vom Mutationsstatus.

PS

Quelle: ESMO Virtual Congress 2020, 19.9.2020

Sotorasib – ein neuer spezifischer KRAS-Inhibitor

An der Pressekonferenz von Amgen anlässlich des ESMO 2020 wurde der neue Klassen-erste KRASG12C-Inhibitor Sotorasib (AMG 510) vorgestellt. Die Vizepräsidentin Klinische Entwicklung bei Amgen Oncology, Dr. P.K. Morrow, sprach über gegen KRAS gerichtete Therapien, Prof. Keith Kerr, Aberdeen, über Biomarker und Dr. Bob Li , New York, über Sotorasib und die entsprechende Publikation im New Engl J Med. Die gerichtete Immun-Onkologie mit der Immun-Onkologie-Plattform BiTE® und die Studie mit AMG 160 beim metastasierten kastrationsresistenten Prostatakarzinom wurde abschliessend von Dr. P.K. Morrow vorgestellt.

Neue Horizonte in der Ära der personalisierten Krebsbehandlung

Mutationen des KRAS-Gens sind die häufigste Treibermutation beim NSCLC. Es gibt aber derzeit keine zugelassene gegen KRAS gerichtete Inhibitoren, stellte Prof. Keith Kerr, Aberdeen, einleitend fest.

Biomarker beim NSCLC

Biomarker-Tests sind ausschlaggebend für Behandlungsentscheidungen beim NSCLC. Dies erfordert aber eine Optimierung und Standardisierung. Es gibt bereits eine Vielzahl von prädiktiven Biomarkern mit zugelassenen Therapien bei NSCLC: EGFR-Mutationen, ALK und ROS 1 Rearrangement, NTRK-Genfusionen.

Amgen und KRASG12C

Es besteht ein klarer ungedeckter Bedarf an gezielten KRAS-Behandlungen, so die Vizepräsidentin Klinische Entwicklung bei Amgen Onkologie, Dr. P.K. Morrow. Die KRASG12C-Mutationen gehören zu den häufigsten genetischen Veränderungen beim NSCLC. 13% der Patienten mit NSCLC weisen die KRASG12C-genetischen Veränderungen auf, vergleichbar mit der Prävalenz von EGFR-Mutationen. Derzeit existieren keine gerichteten Therapieoptionen für Patienten mit KRASG12C.

Amgen weist ein extensives Entwicklungsprogramm auf:

CodeBreaK 200: Monotherapie vs Docetaxel bei NSCLC (Phase 3), CodeBreaK100 Monotherapie bei NSCLC und CRC sowie bei weiteren soliden Tumoren (Phase 2, Monotherapie bei behandlungsnaivem NSCLC, Sotorasib + PD-1/L1 Inhibitor (beide Phase 1), + Pan Erb TKI, + PD-L1 Inhibitor, + Chemotherapie, alle bei NSCLC.

CodeBreaK 101: Sotorasib + EGFR +/- Chemotherapie, + PD-1 Inhibitor, +MEK Inhibitor, + SHP1 Inhibitor bei NSCLC, CRC und anderen soliden Tumoren (alle Phase 1b). CodeBreaK Monotherapie bei NSCLC, CRC und anderen soliden Tumoren (Phase 1).

Neue Daten bei NSCLC: KRASG12C

Die Referentin stellte das CodeBreaK Entwicklungsprogramm vor. Dieses weist mit mehr als 400 Patienten die höchste Anzahl an in Studien aufgenommenen und untersuchten Personen, mit 13 die höchste Anzahl KRASG12C-mutierter Tumortypen und mit 2 Jahren Follow-up die längste Studiendauer auf.

KRASG12C-Inhibition mit Sotorasib bei fortgeschrittenen soliden Tumoren (Hong DS et al. New Engl J Med. 2020; 383; 1207-1217):

Dr. Bob Li, New York, berichtete über Sotorasib, dem Klassen-ersten KRASG12C-Inhibitor am ESMO 2020. Die KRAG12C-Mutation tritt bei ungefähr 13% des NSCLC, bei 3-5% des kolorektalen Karzinoms und bei 1-3% anderer solider Tumoren auf. Sotorasib (vorgeschlagene Bezeichnung für AMG 510) ist ein hoch selektiver KRASG12C-Inhibitor, der eine anti-Tumor-Aktivität und ein beherrschbares Sicherheitsprofil bei Patienten mit KRASG12C-mutierten soliden Tumoren aufweist. Die von Dr. Li vorgestellte und im New Engl J Med. publizierte Studie umfasste 3 Dosis-Kohorten, 180mg (n=3), 360mg (n=16) und 720mg (n=6) und 960 mg (n=34). Das mediane Alter der Patienten betrug 68 Jahre, der Anteil Frauen 59.3%. Aktuelle Raucher waren 89.8%. Vorherige anti-PD-1/L1-Therapie hatten 89.8%. Der mediane Follow-up betrug 11.7 Monate (Range 4.8-21.2 Monate).

Dauer des klinischen Benefits und progressionsfreies Überleben

Das Ansprechen auf Sotorasib (bestätigte objektive Ansprechrate) erfolgte bei 35.3 % in der Population mit 960mg und in 32.3% in der Gesamtpopulation, die Krankheitskontrollrate 91.2% in der Population mit 960mg und 88.1% in der Gesamtpopulation. Ein Tumorschrumpfen irgendeiner Grössenordnung gegenüber Baseline wurde bei 42 Patienten (71.2%) bei der ersten Beurteilung nach 6 Wochen gesehen. Die 960mg Dosis wurde als die Phase-2-Dosierung beim NSCLC identifiziert.

Insgesamt zeigte Sotorasib ein günstiges Sicherheitsprofil, keine Dosis-limitierenden Toxizitäten, keine behandlungsbezogenen tödlichen Ereignisse. Grad 3 oder 4 behandlungsbezogene unerwünschte Nebenwirkungen kamen in 18.6% der Patienten vor. Die bestätigte objektive Ansprechrate betrug 32.2% für alle Patienten und 35.3% für die 960mg-Kohorte. Die Rate der Krankheitskontrolle betrug 88.1% bei allen Patienten und 91.2% bei der 960mgKohorte. Das mediane PFS war 6.3 Monate bei allen Patienten mit einer medianen Dauer des Ansprechens von 10.9 Monaten.

Zielgerichtete Immuno-Onkologie

Was bedeutet BiTE®Immuno-Onkologie? Bi T E Bi-specific T-cell Engager

Die BiTE® Technologie ist eine gerichtete Immuno-Onkologie-Plattform, die darauf ausgelegt ist, patienteneigenene T-Zellen via tumor-assoziiertes Antigen gegen Tumorzellen zu aktivieren und diese zu eliminieren.

Über die BiTE®gerichtete Immuno-Onkologie referierte

Dr. P.K. Morrow. Diese wird derzeit klinisch auf eine Reihe neuer Zielmoleküle für solide und hämatologische Malignome untersucht, berichtete die Referentin.

Phase-1 AMG 160 FIH am ESMO 2020

Amgen ist der Leader in der BiTE® Immuno-Onkologie für solide Tumore. AMG 160 ist ein Halbwertszeit-verlängertes (HLE) BiTE® Molekül.

Das Prostataspezifische Membranantigen (PSMA) ist ein Protein, welches sich auf der Oberfläche bestimmter Zellen befindet. Bis zu 80% der Krebszellen beim kastrationsresistenten Prostatakarzinom (CRPC) sind PSMA-positiv. PSMA ist damit ein attraktives potentielles Ziel für die Therapie des Prostatakarzinoms.

Frühe und ermutigende Daten von AMG 160

Am ESMO 2020 erfolgte die erste Offenlegung klinischer Daten für das investigative AMG 160 bei metastatischen CRPC (mCRPC). Bis zu 68.6% der Patienten zeigten unter AMG 160 einen PSA-Abfall, wobei 34.3% eine Senkung von ≥50% zeigten und 6 Patienten (14%) während ≥6 Monaten die Therapie fortsetzten. Die Phase-1-Studie wird fortgesetzt, um die Dosierung zu untersuchen, wobei auch die Kombinationstherapie untersucht wird.

Prof. Dr. Dr. h.c. Walter F. Riesen

Quelle: Amgen Oncology-sponsored Virtual Media Briefing, New Horizons in the Era of Personalized Cancer Treatment, on 21 September, 2020.

ARCHES

Die Rolle der Androgenentzugstherapie mit Enzalutamid bei metastasierendem hormonsensitivem Prostatakarzinom

Die Behandlungparadigmen für Patienten mit metastatischem Hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC) haben in den letzten 4 Jahren drastisch geändert. Vor 2016 gab es keine Wirkstoffe mit einem nachgewiesenen Gesamtüberlebensvorteil in diesem Krankheitsgebiet. Infolgedessen gab es fast 20 Jahre lang keine nennenswerte Verbesserung des Überlebens für Männer, bei denen mHSPC diagnostiziert wurde. Seit 2016 haben jedoch verschiedene randomisierte, kontrollierte Phase-3-Studien einen Überlebensvorteil für die Anwendung von Docetaxel (CHAARTED und STAMPEDE), Abirateronacetat (LATITUDE und STAMPEDE), Enzalutamid (ENZAMET) und Apalutamid (TITAN) gezeigt.

Die ARCHES-Studie wurde erstmals auf dem Symposium der American Society of Clinical Oncology Genitourinary (ASCO GU) Cancers Symposium 2019 vorgestellt. Sie zeigte ein verbessertes radiologisches progressionsfreies Überleben (Hazard Ratio 0,39, 95% Konfidenzintervall 0,30 bis 0,50) für Patienten, die eine Therapie mit Enzalutamid und Androgenentzug (ADT) erhielten, im Vergleich zu ADT allein, obwohl die Daten zum Gesamtüberleben unvollendet waren. In der Folge wurde die ENZAMET-Studie veröffentlicht, die eine verbesserte Gesamtüberlebenszeit für Männer zeigte, die zusätzlich zur Androgenentzugstherapie mit Enzalutamid behandelt wurden, im Vergleich zu ADT allein bei Männern mit mHSPC.

In einer Posterpräsentation auf der diesjährigen virtuellen Jahrestagung der European Society of Medical Oncology (ESMO) 2020 präsentierte Dr. Antonio Alcaraz eine Post-hoc-Analyse der ARCHES-Studie mit einer Stratifizierung nach Baseline-Werten des prostataspezifischen Antigens (PSA). In der ARCHES-Studie wurden Männer mit mHSPC gegenüber Enzealutamid plus ADT gegenüber Placebo plus ADT randomisiert. Zuvor konnten die Patienten bei Studienbeginn eine ADT-Behandlung und bis zu sechs Zyklen Docetaxel erhalten. Diese Präsentation stellt eine Post-hoc-Analyse der Wirkung von PSA bei Studienbeginn auf die Wirksamkeit von Enzalutamid in diesem Krankheitsgebiet dar.

Von den 1 150 rekrutierten Patienten hatte die überwiegende Mehrheit (>90%) eine Vorbehandlung mit ADT erhalten und 18% hatten zuvor Docetaxel erhalten. Die mediane Dauer der ADT vor der Randomisierung war jedoch mit einem Median von 1,6 Monaten (Bereich 0,03 bis 55,3) bei den mit Enzalutamid randomisierten Patienten und 1,6 Monaten (Bereich 0,03 bis 198,8) bei den mit Placebo randomisierten Patienten recht kurz.

Für 1 146 Patienten lagen PSA-Grunddaten vor. Von diesen hatten 135 Patienten zu Studienbeginn PSA ≤0.2 ng/mL, 388 PSA 0.2-4 ng/mL und 623 PSA >4 ng/mL. Die Autoren fanden heraus, dass der relative Vorteil von Enzalutamid gegenüber Placebo in Bezug auf das radiologisch progressionsfreie Überleben in diesen drei Schichten der PSA-Basiswerte relativ konsistent war.

Ein ähnlicher Effekt wurde bei der Untersuchung anderer Endpunkte beobachtet, einschliesslich der Zeit bis zur PSA-Progression und der Zeit bis zur Kastrationsresistenz.

Prof. Dr. Dr. h.c. Walter F. Riesen

Quelle: Antonio Alcaraz, ARCHES – The Role of Androgen Deprivation Therapy with Enzalutamide or Placebo in

Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer, ESMO Virtual Congress 2020

NSCLC

MET-Inhibitoren plus TKIs sind eine neue vielversprechende Option

Die Ergebnisse neuer Studien zeigen, dass bei Patienten mit einem fortgeschrittenen EGFR-mutierten NSCLC mit einer MET exon 14-skipping-Mutation MET-Inhibitoren mit anderen TKIs kombiniert werden können und solche Kombinationen eine vielversprechende neue Option darstellen.

In der Phase-I-CHRYSALIS-Studie wurde bei Patienten mit einem fortgeschrittenen NSCLC der EGFR-MET-bispezifische Antikörper Amivantanib mit einem TKI der dritten Generation, nämlich Izertinib, kombiniert. Die ORR betrug 100% bei diesen therapienaiven Patienten. Die Inzidenz von AEs ≥3 lag bei 11%, wobei am häufigsten Hautausschläge auftraten (85%). In einer anderen Phase Ib/II- Studie wurde der MET-Inhibitor Capmatinib mit dem TKI Nazartinib kombiniert und zwar bei vorbehandelten Patienten mit einem fortgeschrittenen MET-positiven NSCLC. Hier lag die ORR bei 43,5%. Bei MET-negativen Patienten lag die ORR bei 27,9%. Die häufigsten Nebenwirkungen waren periphere Ödeme (50,0 % bzw. 57,4%), Nausea (42,3% bzw. 48,9%) und Diarrhöen (23,1% bzw. 46,85). «Diese Ergebnisse sind vielversprechend dahingehend, dass solche Kombinationen die Prognose von Patienten mit einem EGFR-mutierten NSCLC verbessern könnten», so Professor Egbert Smit, Amsterdam. In einer weiteren Studie (VISION-Studie) wurde der MET-Inhibitor Tepotinib bei 152 Patienten eingesetzt. Die ORR betrug 45% mit einer medianen Dauer des Ansprechens von 11,1 Monaten. Die häufigste Nebenwirkung waren auch hier periphere Ödeme. Bei Vorliegen von Hirnmetastasen betrug die ORR 57,1%.

In der GEOMETRY-Studie wurde 100 Patienten Capmatinib eingesetzt, bei einem Teil der Patienten schon vor einer Immuntherapie. Die ORR betrug bei Patienten ohne vorangegangene Immuntherapie 33,8% und bei einer vorangegangenen Immuntherapie 62,5%. Die mediane Dauer des Ansprechens lag bei 6,39 Monate bzw. 9,95 Monate.

PS

Quelle: ESMO Virtual Congress 2020; Abstracts #12580, 1284P , 1283P, 1286P und 1285P

Fortgeschrittenes Ösophaguskarzinom

Pembrolizumab (Keytruda®) plus Chemotherapie ist alleiniger Chemotherapie überlegen

Im Rahmen der KEYNOTE-590-Studie wurde bei Patienten mit einem fortgeschrittenen Ösophaguskarzinom in der First line die Kombination Pembrolizumab plus Chemotherapie mit einer alleinigen Chemotherapie verglichen.

Aufgenommen in diese randomisierte Studie wurden 749 Patienten mit einem fortgeschrittenen oder metastasierten Ösophaguskarzinom(73% Platten- und 27% Adenokarzinom). Sie alle erhielten eine Chemotherapie mit Cisplatin und 5-FU und randomisiert Pembrolizumab oder Placebo. Das mediane Follow up betrug 10,8 Monate. Die Kombination erwies sich bzgl. OS, PFS und ORR überlegen.

Beim OS standen bei Patienten mit einem PD-L1-CPS ≥ 10 13,9 Monate unter der Kombination nur 8,8 Monate unter alleiniger Chemotherapie gegenüber (HR 0,57). Bei Auswertung aller Studienteilnehmer waren es 12,4 vs. 9,8 Monate. Beim PFS waren es 6,3 vs. 5,8 Monate (HR 0,65) und beim ORR 45,0% vs. 29,3%. In der Adenokarzinom-Gruppe waren es bzgl. OS 11,6 vs. 9,9 Monate (HR 0,74) und bzgl. PFS 6,3 vs. 5,7 Monate. Die Abbruchrate wegen AEs betrug bei der Kombination 19% im Vergleich zu 12% unter der alleinigen Chemotherapie. «Diese Daten dürften einen neuen Standard bei diesem Tumor unabhängig davon, ob es sich um ein Platenepithel- oder Adenokarzinom handelt, definieren», so der Studienautor Dr. K. Kato, Tokio.

PS

Quelle: Pressekonferenz 17.9.2020, ESMO 2020, LBA8_PR

NSCLC

Eine postoperative Strahlentherapie bringt keinen Benefit

Der Stellenwert einer postoperativen Strahlentherapie (PORT) bei NSCLC-Patienten im Stadium II und III mit mediastinalem Lymphknotenbefall (pN2), die komplett reseziert wurden und eine adjuvante Chemotherapie erhalten haben, wird seit vielen Jahren kritisch diskutiert. Eine frühere Metaanalyse hatte keinen Benefit gezeigt. Deshalb wurde der Frage jetzt in einer prospektiven randomisierten Studie bei 501 Patienten nachgegangen. Die Bestrahlung erfolgte über fünf Wochen. Das DFS lag in der PORT-Gruppe nach drei Jahren bei 47,1% im Vergleich zu 43,8% in der Kontroll-Gruppe. Somit gab es keinen statistisch signifikanten Unterschied (HR 0,85: p = 0,16). Die Vergleichszahlen beim OS nach drei Jahren waren 66,5% in der PORT-Gruppe vs. 68,5% in der Kontroll-Gruppe. «Trotz dieser Ergebnisse sollten wir die PORT nicht vollständig vergessen; denn eine solche könnte für bestimmte Patienten nützlich sein, da mit der PORT die Rate an mediastinalen Rezidiven um 50% gesenkt werden kann», so der Studienautor Dr. Cecile Le Pechoux, Paris. Angesichts der Lungentoxizität der Bestrahlung sei es aber notwendig, die Patienten, die von einer PORT profitieren, genauer zu definieren. Doch als Standard habe die PORT jetzt ausgedient.

PS

Quelle: Pressekonferenz, 19.9.2020, ESMO 2020; LBA3_PR

Fortschritte bei der Immuntherapie

Neue Targets sind vielversprechend

Die Immuntherapie hat die Behandlungsstrategien vieler Tumore in revolutionärer Weise verbessert. Bisher konzentriert sich die Forschung auf Inhibitoren der Checkpoints. Doch die Suche nach neuen Targets, die als Angriffspunkte für eine Immuntherapie evtl. als Kombinationspartner für einen Checkpoint-Inhibitor in Frage kommen und die Immuntoleranz des Tumors noch effektiver durchbrechen können, geht weiter.

Zu den Strategien, die über eine Veränderung des Microenvironment ihre Wirkung entfalten, gehört zum einem die Stimulation des Makrophagen-Kompartiments mit MK 4830, einem Antikörper gegen Immunglobulin-like transcript 4, zum andern die T-Zell-Kostimulation mit PRS-343. Für beide innovativen Substanzen gibt es proof-of-concept Daten, die dafür sprechen, dass diese Strategien wirksam sein könnten. Erste Daten sprechen dafür, dass diese Substanzen wirksam sind.

In einer Phase-1-Studie erhielten 50 Patienten mit einem soliden Tumor, der intensiv vorbehandelt war, MK 4830 allein und 34 Patienten MK 4830 in Kombination mit Pembrolizumab. «Ein Patient zeigte eine komplette und bei 8 Patienten konnte eine partielle Remission erreicht werden», so Dr. Christophe Massard, Villejuif. Bei 5 dieser Patienten hatte eine vorangegangene Therapie mit einem PD-1-Inhibitor keine Wirkung gezeigt. Ein Patient zeigte eine Response unter der MK 4830-Monotherapie. «Sinnvoll ist die Gabe dieser Substanz vor allem bei Patienten, die sich gegenüber einem PD-1-Inhibitor als refraktär

erweisen», so Massard.

Eine andere immuntherapeutische Strategie ist PRS-343, ein bispezifisches Molekül, das gegen HER2/4-1BB gerichtet ist und als T-Zellen-Kostimulator wirkt. Dieses Target spielt eine zentrale Rolle bei der Immunregulation. Eine Phase-1-Studie bei 74 Patienten mit einem fortgeschrittenen bzw. metastasierten soliden Tumor ergab unter der Monotherapie mit PRS-343 eine ORR von 12%. Die DCR lag bei 52% (3% komplette Remission, 9% partielle Remission, 40% stabile Erkrankung). Mit einer höheren Dosierung konnte eine ORR von 40% und eine DCR von 70% erreicht werden. Die Substanz könnte Patienten mit einem HER2-positiven Tumor eine neue Perspektive bieten.

PS

Quelle: ESMO Virtual Congress 2020, Abstracts #5240, 5250; 20.9.2020

Metastasiertes kastrationsresistentes Prostatakarzinom (mCRPC)

Olaparib verbessert das Gesamtüberleben

Für Prostatakarzinom-Patienten mit genetischen Aberrationen im BRCA1-, BRCA2- oder ATM-Gen stellt die zielgerichtete Therapie mit PARP-Inhibitoren eine neue Behandlungsoption dar. In der PROfound-Studie zeigte sich ein Trend für eine Verbesserung des Gesamtüberlebens durch den Einsatz des PARP-Inhibitors Olaparib Lynparza®).

Eingeschlossen in diese Studie wurden 387 Patienten mit einem mCRPC. Die Randomisierung für Olaparib erfolgte im Verhältnis 2:1 mit Enzalutamid bzw. Abirateron. Die Patienten hatten mindestens eine genetische Aberration in einem von 15 vordefinierten Gen des homologen Reparaturapparats. Die Kohorte A umfasste Patienten mit BRCA1, BRCA2- oder ATM-Alterationen. In Kohorte B waren Patienten mit Aberration eines der 12 weiteren DNA-Reparaturgene. Sie erhielten randomisiert entweder Olaparib 300 mg zweimal täglich oder Enzalutamid bzw. Abirateron in der jeweiligen Standarddosierung.

In der Kohorte A zeigte sich ein signifikanter Vorteil für Olaparib mit einer signifikanten Verbesserung des radiologischen PFS (7,4 vs. 3,6 Monate; p <0,0001). Dies entspricht einer relativen Risikoreduktion von 66%. Bzgl. der ORR betrugen die Werte 33,3% vs, 2,3% (p <0,0001). Auch das mediane Gesamtüberleben wurde in der Kohorte A signifikant verbessert (19,1 Monate vs. 14,7 Monate; HR 0,69; p = 0,0175), Auch bei der Analyse der Gesamtstudienpopulation (Kohorte A + B) zeigte sich eine Verbesserung des OS, die jedoch in der Kohorte B nicht signifikant war. Auch im Hinblick auf eine Verschlechterung tumorbedingter Schmerzen war Olaparib überlegen. «Diese Daten dürften zu einem Paradigmenwechsel bei mCRPC führen», so der Studienautor Prof. Johann de Bono, Sutton.

PS

Quelle: ESMO Virtual Congress 2020, Abstract #6100, 21.9.2020

Kaposi-Sarkom

Auch eine Indikation für eine Immuntherapie?

Die Immuntherapie mit PD-1-Inhibitoren hat die Behandlung des malignen Melanoms in revolutionärer Weise verbessert. Jetzt gibt es erste Hinweise dafür, dass diese Therapiestrategie auch bei anderen malignen Hauttumoren wie dem Kaposi-Sarkom wirksam sein könnte. Bei der Pathogenese dieses seltenen Hauttumors, der vorwiegend bei immundefizienten Patienten auftritt, spielt das Herpes-Virus 8 eine wichtige Rolle.

Dafür sprechen zumindest die Ergebnisse der KAPKEY-Studie. Mit dem PD-1-Inhibitor Pembrolizumab (Keytruda®) konnte eine Ansprechrate von > 30% erreicht werden. Von den 17 Patienten, die in diese Studie eingeschlossen wurden, erreichten 2 Patienten eine komplette und 10 Patienten eine partielle Remission. Die Patienten dieser Studie hatten vorher in 65% eine Chemotherapie und in 18% eine Interferon-Therapie erhalten. «Auch wenn die kurze Beobachtungsdauer und die kleine Patientenzahl noch keine abschliessende Bewertung erlauben, so sind diese Daten doch vielversprechend», so der Studienautor Dr. Alona Zer, Tel Aviv. Ein wichtiges Argument für die PD-1-Blockade sei die Toxizität der Chemotherapie.

Auch für das fortgeschrittene Basalzellkarzinom gibt es erste positive Daten bzgl. Immuntherapie. Das gleiche gilt für das fortgeschrittene Stachelzellkarzinom. Bei diesem Tumor konnte mit dem PD-1-Inhibitor Cemiplimab eine ORR von 31% erzielt werden bei einer geschätzten 12 monatigen Dauer des Ansprechens von 85%.

PS

Quelle: ESMO Virtual Congress 2020, LBA47 und Abstract #1077MO, 21.9.2020

Primär nicht-resezierbares hepatozelluläres Karzinom

FOLFOX oder TACE?

Bei Patienten mit einem primär nicht-resezierbaren HCC verlängert eine hepatische intraarterielle Chemotherapie (HAIC) plus einer Chemotherapie mit Oxaliplatin, Fluorouracil und Leukovorin (FOLFOX) im Vergleich mit der transarteriellen Chemoembolisation (TACE) das Gesamtüberleben.

Eingeschlossen in die Studie wurden 315 Patienten mit einem primär nicht-resezierbaren HCC ohne makrovaskuläre Infiltration oder extrahepatische Metastasen. Sie erhielten randomisiert entweder HAIC plus FOLFOX oder TACE.

Dabei erwies sich HAIC plus FOLFOX effektiver als TACE. Das mediane OS betrug bei HAIC plus FOLFOX 23,1 Monate im Vergleich zu 16,07 Monate unter TACE (HR 0.58; p<0,001). Beim PFS standen 9,63 Monate unter HAIC plus FOLFOX 5,4 Monate mit TACE gegenüber. Bei der ORR waren es 48,4% vs. 32,7%. Unter HAIC plus FOLFOX konnten im weiteren Verlauf 23,% der Patienten einer Resektion zugeführt werden, bei TACE waren es nur 11,5%. Behandlungsbezogene Nebenwirkungen wurden unter HAIC plus FOLFOX bei 19%, unter TACE bei 30% beobachtet. Somit konnte eindeutig gezeigt werden, dass bei einem primär nicht-resezierbaren HCC die HAIC plus FOLFOX einer TACE überlegen ist.

PS

Quelle: ESMO Virtual Congress 2020, Abstract #9810, 20.9.2020

Metastasiertes Nierenzellkarzinom (mRCC)

Die Kombination Nivolumab plus Cabozantinib ist eine neue First line-Option

Im Rahmen der Phase-3-CheckMate 9ER-Studie wurden in einem randomisierten Design bei Patienten mit einem metastasierten Nierenzellkarzinom die beiden Substanzen Nivolumab und Cabozantinib in der Erstlinientherapie mit Sunitinib verglichen. Beide Substanzen, nämlich Nivolumab und Cabozantinib, hatten sich in früheren Studien als Monotherapie im Rahmen einer Second line Therapie bewährt.

Das Ergebnis, auf einen kurzen Nenner gebracht, lautet: Die Kombination erwies sich in der First line dem bisherigen Standard, nämlich Sunitinib, überlegen und zwar bezgl. PFS, OS und ORR. Die Überlegenheit der Kombination war in allen Subgruppen unabhängig von Alter, Geschlecht, PD-L1-Expressionslevel, der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe und dem Vorhandensein von Knochenmetastasen nachweisbar. Unter der Kombination war das Risiko für eine Progression des Tumorleidens oder Tod um 50% niedriger, die Mortalität um 40% niedriger und die Ansprechrate doppelt so hoch im Vergleich zur Monotherapie mit Sunitinib. Doch mehr als 50% der Patienten in der Kombinationsgruppe benötigten eine Dosisreduktion beim Cabozantinib wegen toxischer Nebenwirkungen. Aber nur 3% mussten in der Kombinationsgruppe und 9% in der Sunitinib-Gruppe die Therapie ganz abbrechen. Die Gesamtrate an Nebenwirkungen war in beiden Gruppen vergleichbar, doch unter der Kombination traten häufiger Leberschäden auf. Was die autoimmunologischen Nebenwirkungen betrifft, so benötigten 19% der Patienten in der Kombinationsgruppe ein Kortikosteroid, aber nur 4% länger als 30 Tage. «Die Ergebnisse sprechen dafür, dass diese Kombination wirksam und sicher ist und somit eine Evidenz-basierte Option darstellt» so der Studienautor Dr. Toni K. Choueiri, Boston. Doch ein direkter Vergleich der heute zur Verfügung stehenden Kombinationen ( 2 Checkpoint-Inhibitoren oder 1 Checkpoint-Inhibitor plus 1 Angiogenese-Inhibitor) gibt es bisher nicht.

PS

Quelle: Pressekonferenz: 19.9.2020, ESMO 2020

NSCLC

Was tun bei einer Progression unter TKIs?

TKIs haben die Behandlungsmöglichkeiten beim fortgeschrittenen NSCLC bei nachgewiesener EGFR-Mutation wesentlich verbessert. Doch wenn es darunter zu einer Progression kommt, stellt sich die Frage: Was tun, um die TKI-Resistenz zu überwinden?

Präklinische und klinische Daten sprechen dafür, dass EGFR-TKIs und VEGF-Inhibitoren synergistisch wirken», so Professor Martin Reck, Grosshansdorf. Die klinischen Daten bzgl. einer Kombination dieser beiden Wirkprinzipien seien jedoch inkonsistent. Positive Daten gibt es für die Kombination eines EGFR-TKI der ersten Generation mit Bevacizumab. Enttäuschende Ergebnisse zeigten sich mit dem EGFR-TKI der dritten Generation Osimertinib in Kombination mit dem VEGF-Inhibitor Bevacizumab. Die ORR war unter der Kombination zwar etwas höher (72% vs. 55%), doch das PFS war unter der Kombination kürzer (9,4 Monate vs. 13,5 Monate). «Trotz dieser enttäuschenden Ergebnisse sollte man diese Strategie weiter verfolgen auch mit neuen TKIs», so Reck.

In einer zweiten Studie (Rain-701-Studie) wurde Tarloxotenib, ein pan-ErbB-Inhibitor, bei Patienten mit einem fortgeschrittenen NSCLC mit einer Exon 20-Insertion und einer HER2-Treiber-Mutation und bei anderen soliden Tumoren mit einer NRG1/ERBB-Genfusion geprüft. Die Patienten hatten unter einer Platin-basierten Chemotherapie eine Progression entwickelt. Von den 11 Patienten mit einer Exon 20-Insertion konnte bei 6 Patienten eine Stabilisierung erreicht werden. Von den 9 Patienten mit HER2-Treiber-Mutation erreichten zwei eine partielle Remission und vier eine Stabilisierung.

In einer dritten Studie wurde das Antikörper-Wirkstoff-Konjugat Patritumab deruxtecan, welches gegen HER3 gerichtet ist, untersucht und zwar bei 56 Patienten mit einem EGFR-mutierten NSCLC nach einer TKI-Therapie und einer Platin-basierten Chemotherapie «Die HER3-Expression ist nicht selten assoziiert mit einer Resistenz gegenüber TKIs. Die ORR betrug 25%, eine komplette Remission erreichten 2%, eine partielle Remission 23% und eine Stabilisierung der Erkrankung 45%. «Die Daten sprechen dafür, dass eine HER3-targeted Therapie gerade bei einer TKI-Resistenz ein sinnvoller neuer Ansatz darstellen könnte», so Reck.

PS

Quelle: ESMO Virtual Congress 2020, Abstract #12590, LBA61 und LBA62

Covid-19-Infektion

Schlechtere Prognose bei Tumorpatienten

Die Prognose einer Covid-19- Infektion scheint bei Tumorpatienten schlechter zu sein als bei Nicht-Tumorpatienten.

Dafür sprechen die Ergebnisse einiger Registerstudien.

Insgesamt gibt es nur wenige Daten, die darüber Aufschluss geben könnten, wie sich die Prognose einer Covid-19-Infektion bei Tumorpatienten im Vergleich zu Nicht-Tumorpatienten verhält. In einer grossen europäischen Registerstudie wurden die Daten von 5,346 Patienten mit einem Tumorleiden in der Vorgeschichte und von 1,680 Tumor-Patienten, die aktuell unter einer Tumortherapie standen, ausgewertet. Alle diese Patienten hatten sich zusätzlich mit Covid-19 infiziert. Ein Vergleich mit Nicht-Tumor-Patienten, die mit Covid-19 infiziert waren, ergab eine Übersterblichkeit für die Tumorpatienten (HR 1,62). Die Mortalität der Patienten mit einem Tumorleiden in der Vorgeschichte und einer Covid-19-Infektion lag bei 44,3%. Bei denjenigen Patienten, die noch in Behandlung waren, betrug diese 42,3% im Vergleich zu 29,5% bei den Nicht-Tumorpatienten (n=59,568).

In einer anderen internationalen Registerstudie bei 1,012 Patienten mit einem Lungenkarzinom mussten 72% dieser Patienten hospitalisiert werden, 47% entwickelten eine Pneumonie und 32% verstarben an der Infektion. Patienten mit einem Lungenkarzinom sind besonders gefährdet, eine Covid-19-Infektion zu akquirieren, wobei das Alter, das Rauchen und die kardiopulmonalen Begleiterkrankungen die entscheidende Rolle spielen. Auch wurde die antitumoröse Therapie wegen Corona im Durchschnitt mit einer Verzögerung um 21 Tage begonnen. Als ungünstige Prädiktoren erwiesen sich Alter > 65 Jahre, aktives Rauchen, höheres Tumorstadium, schlechter Allgemeinzustand und eine Steroidtherapie vor der Covid-19-Infektion. Eine Chemotherapie oder eine Therapie mit einem TKI hatte überraschenderweise in dieser Erhebung keinen Einfluss auf die Mortalität.

In einer weiteren Analyse bei 3,899 Tumorpatienten betrug die Mortalität einer Covid-19-Infektion im Gesamtkollektiv 15%, bei den hospitalisierten Patienten 25%. Risikofaktoren bei den Laborwerten waren eine zu niedrige oder zu hohe Lymphozytenzahl, eine erhöhte Neutrophilen-Zahl und erhöhte Werte für Kreatinin, D-Dimere, hs-Troponin und CRP.

PS

Quelle: ESMO Virtual Congress 2020, Abstract #16700, LBA75, LBA72 21.9.2020

NSCLC

CROWN-Studie: Lorlatinib ist Crizotinib überlegen

Im direkten Vergleich mit Crizotinib verbessert der ALK-Tyrosinkinase-Inhibitor Lorlatinib das PFS beim ALK+ NSCLC, so das Ergebnis einer Interimsanalyse der CROWN-Studie.

Aufgenommen in diese open label Phase-3-Studie 295 bisher nicht-behandelte Patienten mit einem fortgeschrittenen ALK+ NSCLC Stadium IIIb/IV. Sie erhielten randomisiert 100 mg Lorlatinib einmal täglich oder 250mg Crizotinib zweimal täglich.

Eine Zwischenanalyse bei einem medianen Follow up von 18,3 Monaten für Lorlatinib und für Crizotinib von 14,8 Monaten ergab eine Überlegenheit von Lorlatinib. Lorlatinib führte im Vergleich zu Crizotinib zu einer Verbesserung des PFS um 72%. Das mediane PFS war bei Lorlatinib noch nicht erreicht, bei Crizotinib betrug es 9,3 Monate. Die mediane 12-Monats-PFS-Rate lag unter Lorlatinib bei 78,2%, unter Crizotinib nur bei 38,7%. Auch die Intensität des Ansprechens spricht für Lorlatinib. 76% der Patienten entwickelten unter Lorlatinib eine komplette oder partielle Remission, unter Crizotinib waren es nur 58%, wobei aber keine komplette Remission dokumentiert wurde.

Bei Hirnmetastasen zeigten unter Lorlatinib 82% eine komplette oder partielle Remission, unter Crizotinib waren es nur 23%. Auch die Remissionsdauer bzgl. der Hirnmetastasen war länger (noch nicht erreicht vs. 9,4 – 11,1 Monate). Die Rate an schweren Nebenwirkungen Grad 3/4 lag unter Lorlatinib bei 72,5% im Vergleich zu 55,6% unter Crizotinib. «Diese Daten sprechen eindeutig für

Lorlatinib als First line-Standard», so der Studienautor Prof. B. Salomon, Tel Aviv.

PS

Quelle: Solomon B et al., ESMO Virtual Congress 2020, LBA2, 19.9.2020

Neuroendokrine Tumore (NET)

Surufatinib ist eine neue Option

Die Behandlung der NET macht Fortschritte. Dies gilt sowohl für neue TKIs, die neue Peptid-Rezeptor Radionuklid-Strategie und die Immuntherapie.

NET werden immer noch zu spät diagnostiziert und es gibt auch Fehldiagnosen. In den letzten Jahren wurden eine Reihe neuer Substanzen für die Therapie dieser Tumore entwickelt. Dazu gehört Surufatinib, ein neuer Multikinasen-Inhibitor, der an GFR, FGFR und CSF-1 adressiert. Im Rahmen der SANET-P-Studie wurde diese Substanz geprüft Es fand sich ein signifikanter Vorteil bei pankreatischen und gastrointestinalen NETs, die mit Everolimus und/oder Sunitinib vorbehandelt waren. Das PFS war signifikant länger als bei Placebo, nämlich 10,9 Monate unter Surufatinib vs. 3,7 Monate unter Placebo. Auch bei der ORR war Surufatinib wirksamer als Placebo. Die häufigsten AEs waren Hypertonie und Proteinurie. «Zum ersten Mal gibt es eine Evidenz für eine Effektivität von Surufatinib nach einer Progression unter dem mTOR-Inhibitor», so der Studienautor Dr. Nicola Fazio, Mailand. Es sei sinnvoll, diese neue Substanz in Kombination auch mit PD-1-Inhibitoren weiter zu erforschen.

In der klinischen Entwicklung befindet sich auch der neue Somatostatin-Antagonist Lu-satoreotide tetraxetan. In der DUNE-Studie wurde die Kombination Durvalumab plus Tremelilumab geprüft. Die Ergebnisse sind nicht ermutigend. Dagegen wurde für die Kombination Ipilimumab plus Nivolumab in der DART-Studie eine leichte Wirksamkeit dokumentiert.

PS

Quelle: ESMO Virtual Congress 2020, Abstracts #11560, 11570, 19130, 11600. 20.9.2020

DGHO 2020

Mehr Wissenschaft – mehr Hoffnung

Die Corona-Pandemie bestimmt seit Monaten weltweit die Agenda. Vor dem Hintergrund des aktuellen Infektionsgeschehens und der bestehenden Abstands- und Sicherheitsbestimmungen fand die Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO 9. bis 11. Oktober 2020) erstmals virtuell statt. Der Formatwechsel änderte nichts an der hohen wissenschaftlichen Qualität und Attraktivität des länderübergreifenden Kongresses. Es wurden neueste Daten aus der Grundlagen-, der angewandten und der translationalen Forschung sowie innovative Behandlungsansätze aus den Bereichen der Diagnostik und Therapie von Blut- und Krebserkrankungen vorgestellt.

COVID-19: Ein neuer Komorbiditätsfaktor in der Krebsmedizin

Die breite Berücksichtigung des Themas beim Kongress trägt dem Umstand Rechnung, dass die Auseinandersetzung mit dem COVID-19 gerade für onkologische und hämatologische Patienten ein höchst relevantes Thema darstellt“, so Professor Markus Manz, Zürich. „Wir lernen Tag für Tag dazu, wie wir den Umgang mit SARS-CoV-2 als ein neues von bereits vielen zu beachtenden Elementen in die Diagnostik und Therapie integrieren müssen“. In kürzester Zeit wurde eine Onkopedia-Leitlinie erstellt und diese wird kontinuierlich aktualisiert. Daran könne man auch gut ablesen, wie exzellent die Zusammenarbeit zwischen schweizerischen, österreichischen und deutschen Kollegen funktioniere, so Manz. Gefragt sei gerade hier eine Interdisziplinarität und Interprofessionalität.

Positive Erfahrungen mit der CAR-T-Zell-Therapie

Zu den grossen innovativen Entwicklungen in der Hämato-Onkologie gehört sicherlich die CAR-T-Zell-Therapie. Darunter versteht man die Immuntherapie mit chimären Antigen-Rezeptor-T-Zellen, den sogenannten CAR-T-Zellen. „Diese Therapie hat neue Perspektiven für eine gezielte Immuntherapie mit kurativen Potential eröffnet“, so Professor Lorenz Trümper, Göttingen. Etabliert ist diese Therapie bereits bei Patienten mit refraktären/rezidivierten aggressiven B-Zell-Lymphomen und refraktären/rezidivierten B-Linien-ALL. Als Nächstes wird die Zulassung von CAR-T-Zellen beim Multiplen Myelom erwartet. Bei Patienten mit einem stark vorbehandelten MM konnten mit der CAR-T-Zell-Therapie hohe Remissionsraten mit zum Teil mehr als 50 Prozent an kompletten Remissionen erreicht werden und auch das progressionsfreie Überleben war deutlich länger als bei allen anderen bisher verfügbaren Medikamenten.

Die CAR-T-Zellen sind in der Schweiz angekommen. In Zusammenhang mit der Einführung dieser innovativen, aufwendigen und teuren Therapie treten übergeordnete Fragen der Versorgung auf: Wie viele CAR-T-Zell-Zentren sind für eine optimale Versorgung erforderlich? Welche Qualitätskriterien sind sinnvoll? Wie können Daten über die Wirksamkeit im Vergleich zu anderen innovativen Therapien generiert werden? Ist die Durchführung von ambulanten Therapien ausreichend sicher?

Onkopedia-Leitlinie: Therapie invasiver Pilzinfektionen

Bei Patienten mit einer Krebserkrankung stellen invasive Pilzerkrankungen bzw. Mykosen weiterhin eine prognostisch relevante Komplikation im Rahmen der Grunderkrankung bzw. der antineoplastischen Therapie dar, die mit einer hohen Rate an Morbidität und Letalität verbunden ist. Diese führen nicht selten zu einer Verzögerung bei der Fortsetzung der antineoplastischen Therapie oder auch bei der Durchführung einer Stammzelltransplantation, da die Patienten durch die invasive Mykose lebensgefährlich erkrankt sind. Die jetzt vorgestellte neue Leitlinie stellt einen Rahmen dar für die Behandlung der häufigsten invasiven Mykosen bei Patienten mit hämatologischen und onkologischen Erkrankungen.

Die grundsätzliche Ausrichtung der Behandlungsstrategie bleibt unverändert die empirische antimykotische Therapie bei Patienten mit antibiotikarekraktärem Fieber in der Neutropenie. Allerdings geht der Trend deutlich in Richtung einer zielgerichteten Therapie nach entsprechender Diagnostik (z.B. präemptive Therapie bei Nachweis von Biomarkern oder gezielte Behandlung nach histologisch oder kulturell nachgewiesener invasiver Pilzerkrankung). Diese Strategie umfasst nicht nur die medikamentöse antimykotische Therapie, sondern auch interventionelle und operative Massnahmen.

Grosse Fortschritte bei der CLL