1. Mieres JH, Gulati M, Bairey Merz N, Berman DS, Gerber TC, Hayes SN, Kramer CM, Min JK, Newby LK, Nixon JV, Srichai MB, Pellikka PA, Redberg RF, Wenger NK, Shaw LJ, American Heart Association Cardiac Imaging Committee of the Council on Clinical C, Cardiovascular I, Intervention Committee of the Council on Cardiovascular R and Intervention. Role of noninvasive testing in the clinical evaluation of women with suspected ischemic heart disease: a consensus statement from the American Heart Association. Circulation. 2014;130:350-79.

2. Wenger NK, Speroff L and Packard B. Cardiovascular health and disease in women. N Engl J Med. 1993;329:247-56.

3. Benjamin EJ, Virani SS, Callaway CW, Chamberlain AM, Chang AR, Cheng S, Chiuve SE, Cushman M, Delling FN, Deo R, de Ferranti SD, Ferguson JF, Fornage M, Gillespie C, Isasi CR, Jimenez MC, Jordan LC, Judd SE, Lackland D, Lichtman JH, Lisabeth L, Liu S, Longenecker CT, Lutsey PL, Mackey JS, Matchar DB, Matsushita K, Mussolino ME, Nasir K, O’Flaherty M, Palaniappan LP, Pandey A, Pandey DK, Reeves MJ, Ritchey MD, Rodriguez CJ, Roth GA, Rosamond WD, Sampson UKA, Satou GM, Shah SH, Spartano NL, Tirschwell DL, Tsao CW, Voeks JH, Willey JZ, Wilkins JT, Wu JH, Alger HM, Wong SS, Muntner P, American Heart Association Council on E, Prevention Statistics C and Stroke Statistics S. Heart Disease and Stroke Statistics-2018 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation. 2018;137:e67-e492.

4. Group EUCCS, Regitz-Zagrosek V, Oertelt-Prigione S, Prescott E, Franconi F, Gerdts E, Foryst-Ludwig A, Maas AH, Kautzky-Willer A, Knappe-Wegner D, Kintscher U, Ladwig KH, Schenck-Gustafsson K and Stangl V. Gender in cardiovascular diseases: impact on clinical manifestations, management, and outcomes. Eur Heart J. 2016;37:24-34.

5. Bosner S, Haasenritter J, Hani MA, Keller H, Sonnichsen AC, Karatolios K, Schaefer JR, Baum E and Donner-Banzhoff N. Gender bias revisited: new insights on the differential management of chest pain. BMC Fam Pract. 2011;12:45.

6. Bosner S, Haasenritter J, Hani MA, Keller H, Sonnichsen AC, Karatolios K, Schaefer JR, Baum E and Donner-Banzhoff N. Gender differences in presentation and diagnosis of chest pain in primary care. BMC Fam Pract. 2009;10:79.

7. Iorga A, Cunningham CM, Moazeni S, Ruffenach G, Umar S and Eghbali M. The protective role of estrogen and estrogen receptors in cardiovascular disease and the controversial use of estrogen therapy. Biol Sex Differ. 2017;8:33.

8. Wilson PW, D’Agostino RB, Sullivan L, Parise H and Kannel WB. Overweight and obesity as determinants of cardiovascular risk: the Framingham experience. Arch Intern Med. 2002;162:1867-72.

9. Guetta V and Cannon RO, 3rd. Cardiovascular effects of estrogen and lipid-lowering therapies in postmenopausal women. Circulation. 1996;93:1928-37.

10. Mauvais-Jarvis F, Clegg DJ and Hevener AL. The role of estrogens in control of energy balance and glucose homeostasis. Endocr Rev. 2013;34:309-38.

11. Lizcano F and Guzman G. Estrogen Deficiency and the Origin of Obesity during Menopause. BioMed research international. 2014;2014:757461.

12. Stice JP, Lee JS, Pechenino AS and Knowlton AA. Estrogen, aging and the cardiovascular system. Future Cardiol. 2009;5:93-103.

13. Rosano GM, Chierchia SL, Leonardo F, Beale CM and Collins P. Cardioprotective effects of ovarian hormones. Eur Heart J. 1996;17 Suppl D:15-9.

14. Koller A. Perspectives: Microvascular endothelial dysfunction and gender. Eur Heart J Suppl. 2014;16:A16-A19.

15. Dessapt AL and Gourdy P. Ménopause et risque cardiovasculaire. Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction. 2012;41:7S.

16. Gabet A, Danchin N, Juilliere Y and Olie V. Acute coronary syndrome in women: rising hospitalizations in middle-aged French women, 2004-14. Eur Heart J. 2017;38:1060-1065.

17. Arora S, Stouffer GA, Kucharska-Newton AM, Qamar A, Vaduganathan M, Pandey A, Porterfield D, Blankstein R, Rosamond WD, Bhatt DL and Caughey MC. Twenty Year Trends and Sex Differences in Young Adults Hospitalized With Acute Myocardial Infarction. Circulation. 2019;139:1047-1056.

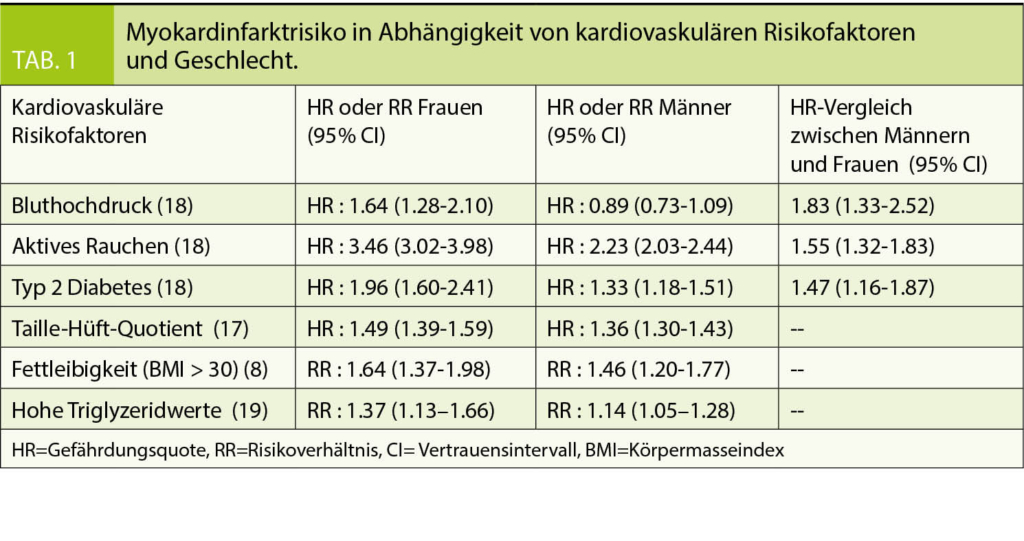

18. Millett ERC, Peters SAE and Woodward M. Sex differences in risk factors for myocardial infarction: cohort study of UK Biobank participants. BMJ. 2018;363:k4247.

19. Peters SAE, Bots SH and Woodward M. Sex Differences in the Association Between Measures of General and Central Adiposity and the Risk of Myocardial Infarction: Results From the UK Biobank. Journal of the American Heart Association. 2018;7.

20. Juutilainen A, Kortelainen S, Lehto S, Ronnemaa T, Pyorala K and Laakso M. Gender difference in the impact of type 2 diabetes on coronary heart disease risk. Diabetes Care. 2004;27:2898-904.

21. Gmel G, Kuendig H, Notari L and Gmel C. Monitorage suisse des addictions : consommation d’alcool, tabac et drogues illégales en Suisse en 2016. . 2017.

22. Huxley RR and Woodward M. Cigarette smoking as a risk factor for coronary heart disease in women compared with men: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. Lancet. 2011;378:1297-305.

23. Surpoids et obésité en 2017.

24. Pilote L, Dasgupta K, Guru V, Humphries KH, McGrath J, Norris C, Rabi D, Tremblay J, Alamian A, Barnett T, Cox J, Ghali WA, Grace S, Hamet P, Ho T, Kirkland S, Lambert M, Libersan D, O’Loughlin J, Paradis G, Petrovich M and Tagalakis V. A comprehensive view of sex-specific issues related to cardiovascular disease. CMAJ. 2007;176:S1-44.

25. Hokanson JE and Austin MA. Plasma triglyceride level is a risk factor for cardiovascular disease independent of high-density lipoprotein cholesterol level: a meta-analysis of population-based prospective studies. J Cardiovasc Risk. 1996;3:213-9.

26. Kramer CK, Campbell S and Retnakaran R. Gestational diabetes and the risk of cardiovascular disease in women: a systematic review and meta-analysis. Diabetologia. 2019;62:905-914.

27. Martillotti G, Boulvain M, Landau R and Pechere-Bertschi A. [Is preeclampsia a new cardiovascular and end-stage renal diseases risk marker?]. Revue medicale suisse. 2009;5:1752-4, 1756-7.

28. Archer DF. Premature menopause increases cardiovascular risk. Climacteric. 2009;12 Suppl 1:26-31.

29. Colditz GA, Willett WC, Stampfer MJ, Rosner B, Speizer FE and Hennekens CH. Menopause and the risk of coronary heart disease in women. N Engl J Med. 1987;316:1105-10.

30. Scicchitano P, Dentamaro I, Carbonara R, Bulzis G, Dachille A, Caputo P, Riccardi R, Locorotondo M, Mandurino C and Matteo Ciccone M. Cardiovascular Risk in Women With PCOS. International journal of endocrinology and metabolism. 2012;10:611-8.

31. Gernaat SAM, Boer JMA, van den Bongard DHJ, Maas A, van der Pol CC, Bijlsma RM, Grobbee DE, Verkooijen HM and Peeters PH. The risk of cardiovascular disease following breast cancer by Framingham risk score. Breast Cancer Res Treat. 2018;170:119-127.

32. Zegkos T, Kitas G and Dimitroulas T. Cardiovascular risk in rheumatoid arthritis: assessment, management and next steps. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2016;8:86-101.

33. McMahon M, Hahn BH and Skaggs BJ. Systemic lupus erythematosus and cardiovascular disease: prediction and potential for therapeutic intervention. Expert Rev Clin Immunol. 2011;7:227-41.

34. Johnston N, Schenck-Gustafsson K and Lagerqvist B. Are we using cardiovascular medications and coronary angiography appropriately in men and women with chest pain? Eur Heart J. 2011;32:1331-6.

35. Clerc Liaudat C, Vaucher P, De Francesco T, Jaunin-Stalder N, Herzig L, Verdon F, Favrat B, Locatelli I and Clair C. Sex/gender bias in the management of chest pain in ambulatory care. Womens Health (Lond). 2018;14:1745506518805641.

36. Task Force M, Montalescot G, Sechtem U, Achenbach S, Andreotti F, Arden C, Budaj A, Bugiardini R, Crea F, Cuisset T, Di Mario C, Ferreira JR, Gersh BJ, Gitt AK, Hulot JS, Marx N, Opie LH, Pfisterer M, Prescott E, Ruschitzka F, Sabate M, Senior R, Taggart DP, van der Wall EE, Vrints CJ, Guidelines ESCCfP, Zamorano JL, Achenbach S, Baumgartner H, Bax JJ, Bueno H, Dean V, Deaton C, Erol C, Fagard R, Ferrari R, Hasdai D, Hoes AW, Kirchhof P, Knuuti J, Kolh P, Lancellotti P, Linhart A, Nihoyannopoulos P, Piepoli MF, Ponikowski P, Sirnes PA, Tamargo JL, Tendera M, Torbicki A, Wijns W, Windecker S, Document R, Knuuti J, Valgimigli M, Bueno H, Claeys MJ, Donner-Banzhoff N, Erol C, Frank H, Funck-Brentano C, Gaemperli O, Gonzalez-Juanatey JR, Hamilos M, Hasdai D, Husted S, James SK, Kervinen K, Kolh P, Kristensen SD, Lancellotti P, Maggioni AP, Piepoli MF, Pries AR, Romeo F, Ryden L, Simoons ML, Sirnes PA, Steg PG, Timmis A, Wijns W, Windecker S, Yildirir A and Zamorano JL. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease: the Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2013;34:2949-3003.

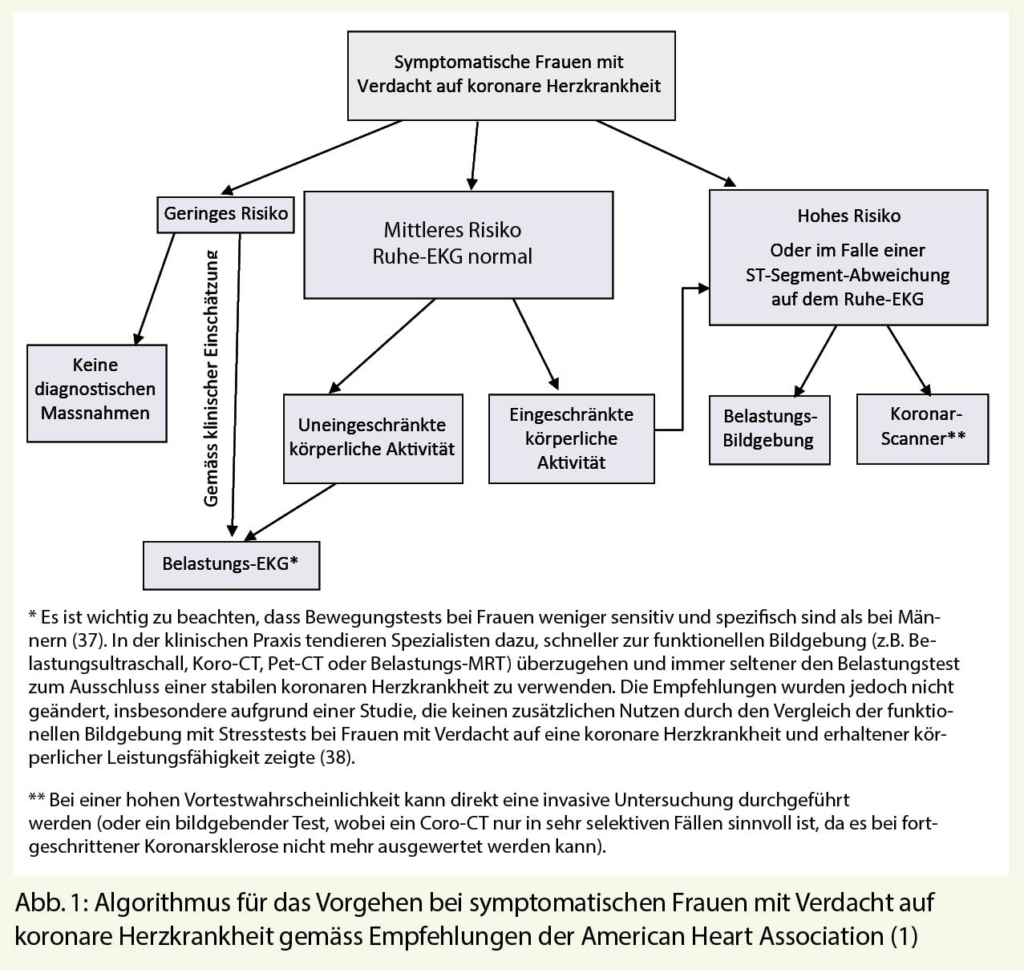

37. Morise AP and Diamond GA. Comparison of the sensitivity and specificity of exercise electrocardiography in biased and unbiased populations of men and women. Am Heart J. 1995;130:741-7.

38. Shaw LJ, Mieres JH, Hendel RH, Boden WE, Gulati M, Veledar E, Hachamovitch R, Arrighi JA, Merz CN, Gibbons RJ, Wenger NK, Heller GV and Investigators WT. Comparative effectiveness of exercise electrocardiography with or without myocardial perfusion single photon emission computed tomography in women with suspected coronary artery disease: results from the What Is the Optimal Method for Ischemia Evaluation in Women (WOMEN) trial. Circulation. 2011;124:1239-49.

39. Crea F, Battipaglia I and Andreotti F. Sex differences in mechanisms, presentation and management of ischaemic heart disease. Atherosclerosis. 2015;241:157-68.

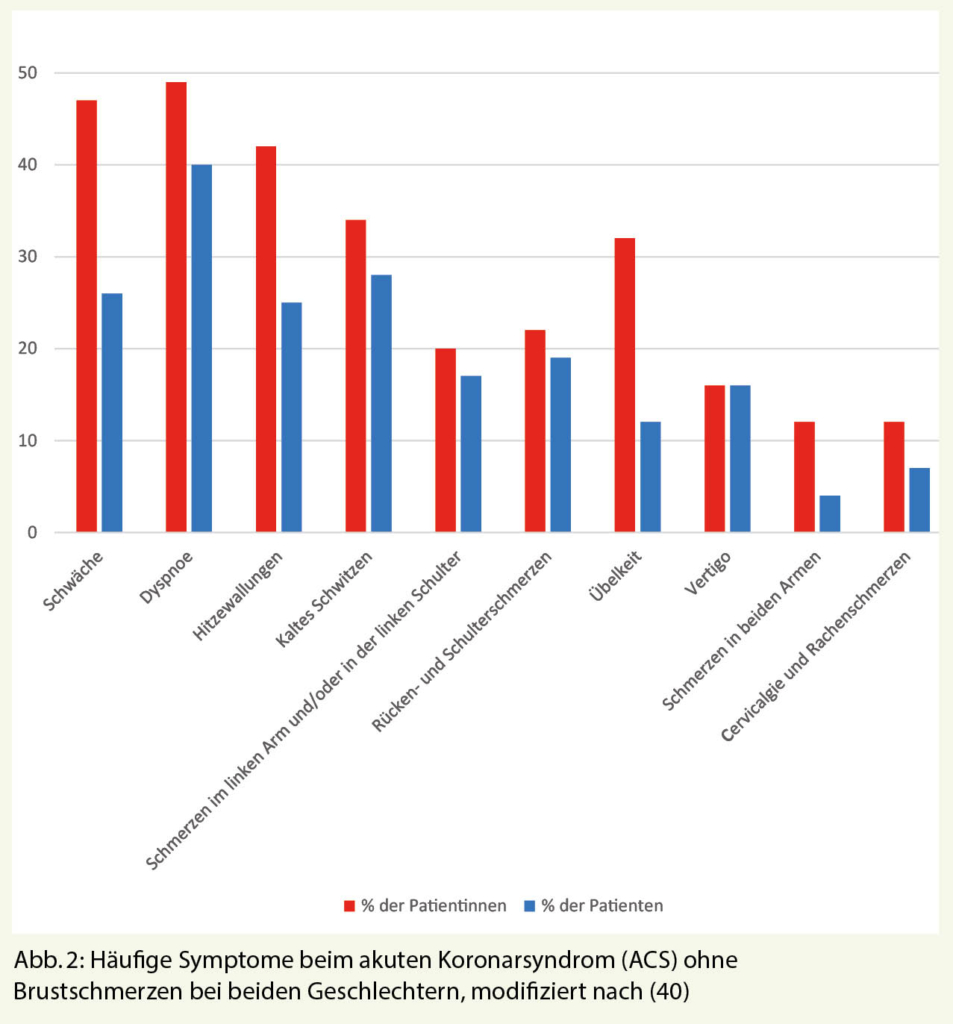

40. Khan NA, Daskalopoulou SS, Karp I, Eisenberg MJ, Pelletier R, Tsadok MA, Dasgupta K, Norris CM, Pilote L and Team GP. Sex differences in acute coronary syndrome symptom presentation in young patients. JAMA Intern Med. 2013;173:1863-71.

41. Chang AM, Mumma B, Sease KL, Robey JL, Shofer FS and Hollander JE. Gender bias in cardiovascular testing persists after adjustment for presenting characteristics and cardiac risk. Acad Emerg Med. 2007;14:599-605.

42. Daly C, Clemens F, Lopez Sendon JL, Tavazzi L, Boersma E, Danchin N, Delahaye F, Gitt A, Julian D, Mulcahy D, Ruzyllo W, Thygesen K, Verheugt F, Fox KM and Euro Heart Survey I. Gender differences in the management and clinical outcome of stable angina. Circulation. 2006;113:490-8.

43. Poon S, Goodman SG, Yan RT, Bugiardini R, Bierman AS, Eagle KA, Johnston N, Huynh T, Grondin FR, Schenck-Gustafsson K and Yan AT. Bridging the gender gap: Insights from a contemporary analysis of sex-related differences in the treatment and outcomes of patients with acute coronary syndromes. Am Heart J. 2012;163:66-73.

44. Ayanian JZ and Epstein AM. Differences in the use of procedures between women and men hospitalized for coronary heart disease. N Engl J Med. 1991;325:221-5.

45. Meyer MR, Bernheim AM, Kurz DJ, O’Sullivan CJ, Tuller D, Zbinden R, Rosemann T and Eberli FR. Gender differences in patient and system delay for primary percutaneous coronary intervention: current trends in a Swiss ST-segment elevation myocardial infarction population. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2019;8:283-290.

46. European Society of G, Association for European Paediatric C, German Society for Gender M, Regitz-Zagrosek V, Blomstrom Lundqvist C, Borghi C, Cifkova R, Ferreira R, Foidart JM, Gibbs JS, Gohlke-Baerwolf C, Gorenek B, Iung B, Kirby M, Maas AH, Morais J, Nihoyannopoulos P, Pieper PG, Presbitero P, Roos-Hesselink JW, Schaufelberger M, Seeland U, Torracca L and Guidelines ESCCfP. ESC Guidelines on the management of cardiovascular diseases during pregnancy: the Task Force on the Management of Cardiovascular Diseases during Pregnancy of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2011;32:3147-97.

47. Komamura K, Fukui M, Iwasaku T, Hirotani S and Masuyama T. Takotsubo cardiomyopathy: Pathophysiology, diagnosis and treatment. World J Cardiol. 2014;6:602-9.

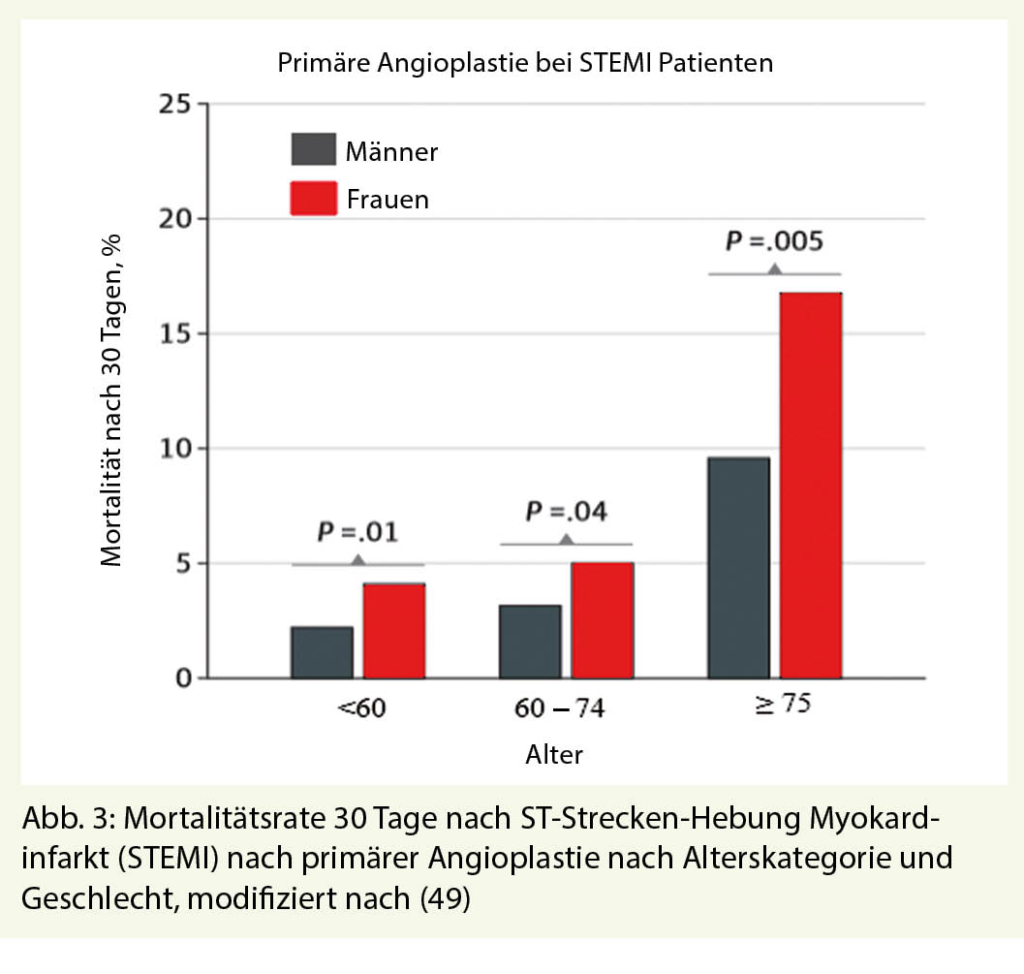

48. Vaccarino V, Horwitz RI, Meehan TP, Petrillo MK, Radford MJ and Krumholz HM. Sex differences in mortality after myocardial infarction: evidence for a sex-age interaction. Arch Intern Med. 1998;158:2054-62.

49. Cenko E, Yoon J, Kedev S, Stankovic G, Vasiljevic Z, Krljanac G, Kalpak O, Ricci B, Milicic D, Manfrini O, van der Schaar M, Badimon L and Bugiardini R. Sex Differences in Outcomes After STEMI: Effect Modification by Treatment Strategy and Age. JAMA Intern Med. 2018;178:632-639.

50. Radovanovic D, Seifert B, Roffi M, Urban P, Rickli H, Pedrazzini G and Erne P. Gender differences in the decrease of in-hospital mortality in patients with acute myocardial infarction during the last 20 years in Switzerland. Open Heart. 2017;4:e000689.

51. Udell JA, Koh M, Qiu F, Austin PC, Wijeysundera HC, Bagai A, Yan AT, Goodman SG, Tu JV and Ko DT. Outcomes of Women and Men With Acute Coronary Syndrome Treated With and Without Percutaneous Coronary Revascularization. Journal of the American Heart Association. 2017;6.

52. Kendel F, Dunkel A, Muller-Tasch T, Steinberg K, Lehmkuhl E, Hetzer R and Regitz-Zagrosek V. Gender differences in health-related quality of life after coronary bypass surgery: results from a 1-year follow-up in propensity-matched men and women. Psychosom Med. 2011;73:280-5.