Im Gespräch mit Prof. Dr. med. Isabella Sudano, Universitätsspital Zürich

Welche neuen Studienergebnisse haben Sie besonders interessiert? Welche waren enttäuschend?

Welche neuen Studienergebnisse haben Sie besonders interessiert? Welche waren enttäuschend?

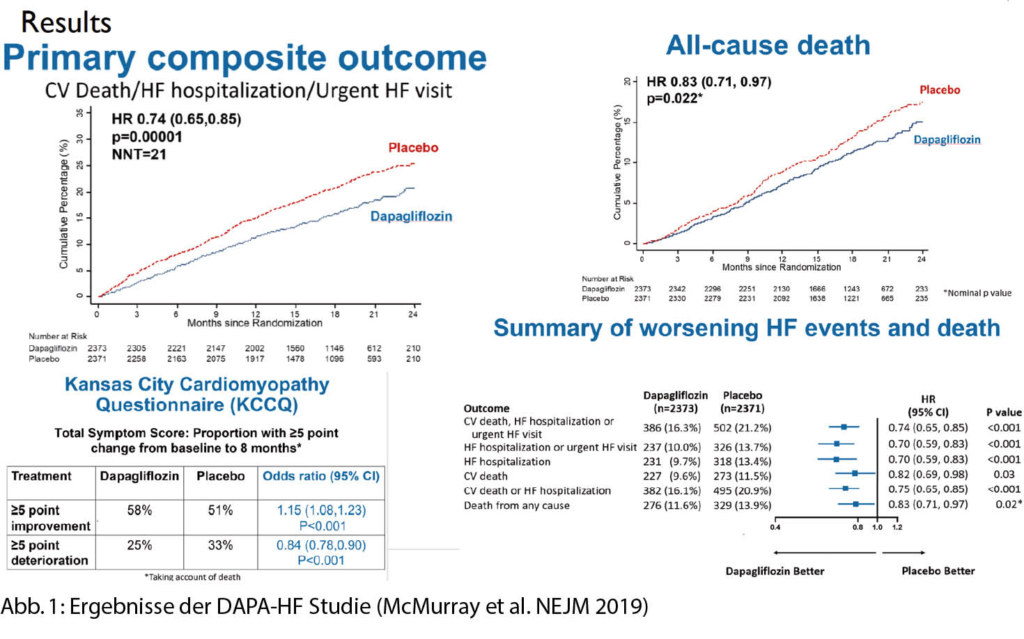

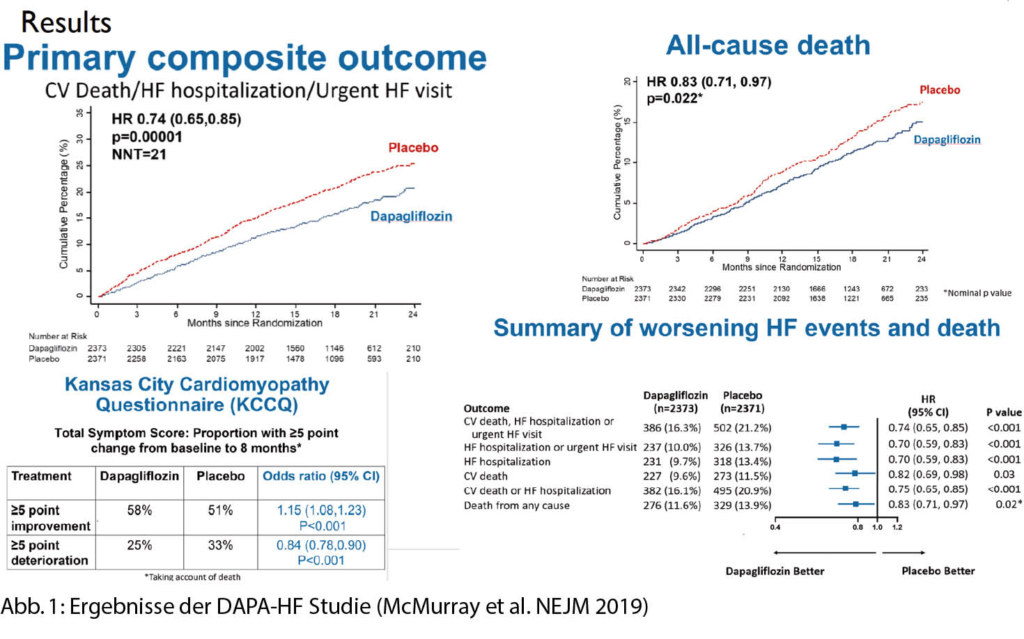

Die Ergebnisse des DAPA-HF waren für mich sehr interessant und besonders relevant für meine Praxis.

Andere Studien wie die Phase-3-Studie ORION-11, die vorliegenden Daten mit Eicosapentaensäure oder Bempedoinsäure waren aus Forschungssicht auch sehr interessant.

Mit Interesse habe ich die Ergebnisse der familiären Hypercholesterinämie-Studienkooperation, die letzten Daten aus der PURE-Studie oder die aktuelleren Daten zur Lipid- und Blutdruckkontrolle verfolgt.

Ich bin normalerweise von den Studienergebnissen nie enttäuscht, da jedes Ergebnis interessant und nützlich ist, um unser Wissen zu erweitern.

Werden die Ergebnisse der DAPA-HF-, COMPLETE- und ISAR-RCT-Studie Ihren klinischen Alltag beeinflussen?

Die Ergebnisse der DAPA-HF werden sicherlich einen Einfluss auf meine klinische Tätigkeit haben, die Ergebnisse der COMPLETE- und ISAR-RCT-Studie sind für mich weniger relevant.

Wie beurteilen Sie die Resultate der PARAGON-HF-Studie?

Auch wenn der primäre Endpunkt der Studie nicht erreicht wurde, deuten die Ergebnisse der PARAGON-Studie darauf hin, dass die Behandlung mit Entresto zu klinisch wichtigen Vorteilen führen kann, insbesondere bei Untergruppen von Patienten (Frauen und Patienten mit einer EF gleich oder niedriger als der Median von 57%) mit Herzinsuffizienz mit konservierter Ejektionsfraktion (HFpEF), einer heterogenen Art von Herzinsuffizienz ohne zugelassene Behandlung.

Gibt es interessanteste medikamentöse Innovationen?

Daten über neue lipidsenkende Medikamente wurden am ESC-Kongress vorgestellt, und auch wenn diese Medikamente in Kürze nicht in unserer klinischen Praxis zur Verfügung stehen werden, denke ich, dass Inclisiran- oder Bempedoinsäure in Zukunft von grossem Interesse sein könnten.

Welche Auswirkung haben die neu vorgestellten Guidelines für Ihre Praxistätigkeit?

Die neuen Cholesterin-Guidelines haben die Zielwerte noch einmal gesenkt. Sind diese Werte realistisch? Wie können sie erreicht werden? Wie werden Sie im klinischen Alltag die Richtlinien umsetzen?

Unter den 5 neuen Leitlinien, die am ESC-Kongress vorgestellt wurden, werden die Leitlinien für Dyslipidämie, Diabetes und chronischem Koronarsyndrom die grösste Bedeutung für meine klinische Praxis haben. Die neuen Zielwerte für LDL werden durch die aktuell verfügbaren Studien unterstützt, und auch wenn sie in manchen Fällen schwer zu erreichen sein werden, denke ich, dass es richtig ist zu zeigen, dass das Erreichen solcher Zielwerte das Risiko eines atherosklerotischen Ereignisses reduzieren wird.

Eleonore E. Droux

Im Gespräch mit PD Dr. med. Micha Maeder, Kantonsspital St. Gallen

Welche neuen Studienergebnisse haben Sie besonders interessiert? Welche waren enttäuschend?

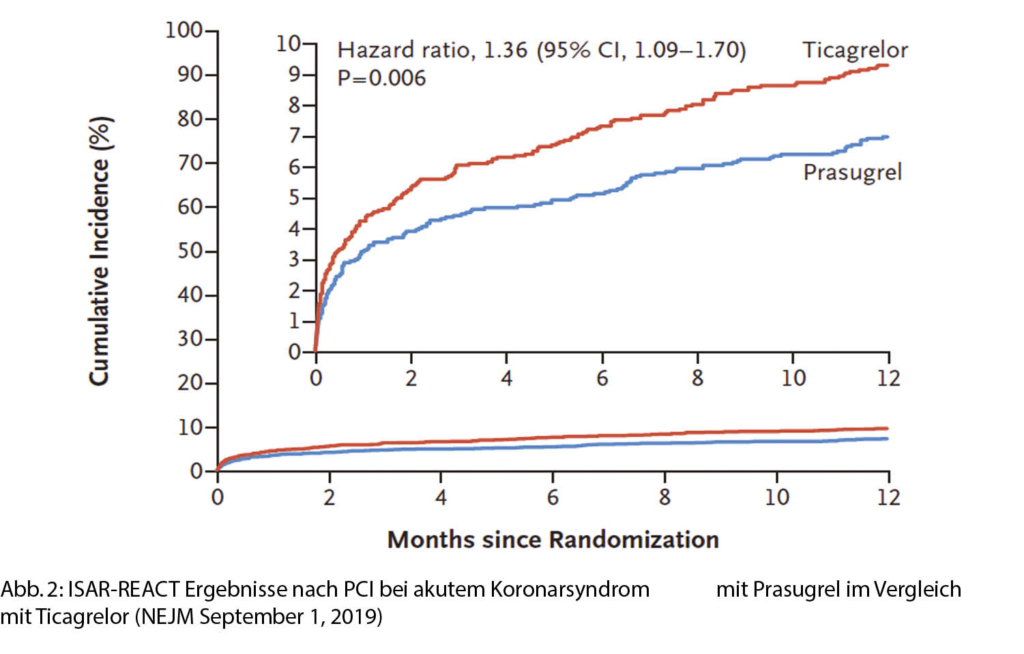

Am diesjährigen ESC-Kongress wurden diverse sehr interessante und wegweisende Studien vorgestellt. Mein Hauptinteresse galt den Daten zur Behandlung der akuten und chronischen Herzinsuffizienz und zur Therapie des akuten Koronarsyndroms. Enttäuschende Ergebnisse gab es keine. Im Bereich Herzinsuffizienz war die DAPA-HF-Studie von Dr. John McMurray ein absolutes Highlight mit dramatischen Ergebnissen. Die PARAGON-HF-Studie von Dr. Scott Solomon und die GALACTIC-Studie von Prof. Christian Mueller lieferten auf den ersten Blick «negative», besser neutrale Ergebnisse, haben aber sehr interessante Erkenntnisse geliefert, welche das Feld weitergebracht haben. Im Bereich akutes Koronarsyndrom hat die COMPLETE-Studie bestätigt, was viele dachten und schon praktizieren, während die ISAR-REACT 5-Studie ein für viele eher unerwartetes Resultat hervorgebracht hat, welches zum Nachdenken zwingt.

Werden die Ergebnisse der DAPA-HF-, COMPLETE- und ISAR-RCT-Studie Ihren klinischen Alltag beeinflussen?

Alle diese Studien werden unsere Praxis über kurz oder lang beeinflussen. Zu DAPA-HF: diese Studie stellt einen Meilenstein dar, da gezeigt wurde, dass ein neues Medikament aus einer neuen Medikamentenklasse, welche sich von der etablierten RAAS-Blockade unterscheidet, das Überleben verbessert und Herzinsuffizienz-Hospitalisationen verhindert, und dies in einer HFrEF-Population mit sehr guter Basis-Therapie. Diese Ergebnisse werden mit Sicherheit in die nächsten HF-Guidelines einfliessen, wobei es wichtig sein wird, wie die anderen Endpunktstudien der anderen SGLT2-Hemmer ausfallen werden. Ich bin sehr gespannt, wie die SGLT2-Hemmer (bzw. aktuell Dapagliflozin) in den aktuellen HFrEF-Behandlungsalgorithmus integriert werden. Zu COMPLETE: wir werden nun sicher am Konzept der möglichst kompletten Revaskularisierung von Patienten mit STEMI und Mehrgefässerkrankung festhalten soweit dies Sinn macht (Viabilität des Myokards). Wir wissen nun aber auch, dass wir einen Zweiteingriff nicht innert weniger Tage durchführen müssen, sondern dies sicher auch im Rahmen einer zweiten Hospitalisation innert Monatsfrist tun können. Parallel werden ergänzende Studienresultate einfliessen, welche uns informieren werden, wie wir die Relevanz von non-culprit-Läsionen überprüfen sollen, und über das Timing der Intervention an der non-culprit-Läsion. Zu ISAR-REACT 5: die Überlegenheit von Prasugrel gegenüber Ticagrelor (kombinierter Endpunkt; kein Unterschied bezüglich Mortalität) hat viele überrascht und den Stellenwert von Prasugrel klar gefestigt. Schon nur in der Schweiz existieren in verschiedenen Kliniken x verschiedene Schemata, wie beim ACS bezüglich Einsatz der dualen Thrombozytenaggregationshemmung zu verfahren ist. Es wird nun nicht einfacher werden. Sicher ist aber, dass Prasugrel bei invasiv behandelten Patienten mindestens so gut wie Ticagrelor verwendet werden kann. Vorteile von Prasugrel umfassen die einmal tägliche Gabe und das fehlende Problem der Dyspnoe. Man darf die Dosisreduktion bei den älteren und leichteren Patienten aber nicht vergessen. Ticagrelor bleibt das breiter einsetzbare Medikament, da es auch bei konservativ behandelten Patienten gegeben werden kann, und das ist ja initial nicht immer klar.

Wie beurteilen Sie die Resultate der PARAGON-HF-Studie?

Das Ergebnis der PARAGON-Studie ist auf den ersten Blick neutral und damit ernüchternd. Die Daten zeigen klar, dass wir für die echten HFpEF-Patienten (LVEF klar über 50%) keine Therapie haben. Diese Patienten haben auch einen völlig anderen Phänotypen als die HFrEF-Patienten, so dass wir nicht erwarten konnten, dass ein Medikament, das einen günstigen Remodeling-Effekt bei HFrEF (Grössenreduktion des linken Ventrikels, Verbesserung LVEF) hat, auch eine strukturelle und funktionelle Verbesserung bei HFpEF (Vergrösserung des Cavums?, Reduktion Myokardhypertrophie, Verbesserung Relaxation und «Stiffness») bewirkt. Hier stehen wir weiter an. Einen eindeutig günstigen Effekt (eine Interaktion, die Studie war nicht dafür gepowert) hat PARAGON-HF im Stratum der Patienten mit relativ tiefer LVEF (die Studie hat Patienten bis LVEF 45% eingeschlossen) gezeigt. Dies passt ausgezeichnet zu den post hoc-Ergebnissen von CHARM-preserved und TOPCAT, wo Patienten bis LVEF von 40% bzw. 45% eingeschlossen worden waren, welche anders (günstig) als die echten HFpEF-Patienten auf Candesartan bzw. Spironolacton angesprochen haben. Somit formiert sich Evidenz für eine Behandlung von Patienten mit LVEF 40-50% («midrange» LVEF, HFmrEF) mit Angiotensinrezeptorblockern, Spironolacton und Sacubitril. Interessant ist die Tatsache, dass CHARM-preserved für die Patienten mit LVEF 40-50% schon einen Effekt des Angiotensinrezeptorblockers gegenüber Placebo gezeigt hat, und dass uns nun PARAGON-HF (Angiotensinrezeptorblocker+Neprilysin-Inhibitor versus Angiotensinrezeptorblocker allein) informiert hat, dass der Neprilysin-Inhibitor einen zusätzlichen Benefit bringt.

Gibt es interessanteste medikamentöse Innovationen?

Aus meiner Sicht klar die Einführung der SGLT2-Hemmer in der Therapie der Herzinsuffizienz. Sehr gespannt bin ich auf die Resultate der weiteren Studien der anderen SGLT2-Hemmer bei HFrEF, aber auch auf diejenigen der Studien bei HFpEF.

Welche Auswirkung haben die neu vorgestellten Guidelines für Ihre Praxistätigkeit?

a) Wie werden sich die neuen Guidelines zur chronischen koronaren Herzkrankheit auf die Abklärung von Patienten mit Angina Pectoris auswirken? Was bedeutet das für die Praxis?

Die neuen Guidelines haben sich von fixen Abklärungs-Algorithmen entfernt und propagieren ein flexibles Konzept des Einsatzes von Koronarangiografie, CT-Koronarangiografie und nicht-invasivem Test in Abhängigkeit von der Vortestwahrscheinlichkeit (deren Berechnung nun differenzierter erfolgt) aber auch lokaler Expertise. Für die Diagnostik wurde die CT-Koronarangiografie weiter aufgewertet, während die Ergometrie verlor. Notabene kann die Ergometrie immer noch zur Risikostratifizierung eingesetzt werden. Wir werden lernen müssen, mit diesem Konzept umzugehen.

b) Die neuen Cholesterin-Guidelines haben die Zielwerte noch einmal gesenkt. Sind diese Werte realistisch? Wie können sie erreicht werden? Wie werden Sie im klinischen

Alltag die Richtlinien umsetzen?

Diese Empfehlungen sind wissenschaftlich nachvollziehbar, werden aber oft nicht erreicht werden können. Sehr gut finde ich das Konzept einer lebenslangen Risikofaktoren-Optimierung. Die nicht-pharmakologischen Massnahmen (Ernährung, Gewichtsmanagement, Training, Nikotinabstinenz) sind essentiell, werden aber oft nicht ausreichend umgesetzt. Hier liegt sehr viel Potential. Ich finde den Einsatz von sehr teuren Cholesterin-Senkern nur sinnvoll, wenn hier alles wirklich optimiert ist.

Ihre persönlichen Highlights vom ESC-Kongress 2019?

Neben DAPA-HF und PARAGON-HF sicher die Präsentation der GALACTIC-Studie durch Prof. Christian Mueller. Diese Studie, bei der wir ein Studienzentrum waren, hat sehr wichtige Information bezüglich des Managements von Patienten mit akuter Herzinsuffizienz erbracht. Insbesondere wissen wir nun, dass eine frühe und aggressive kombinierte Vasodilatatoren-Therapie gegenüber einer Standard-Therapie keine sicheren Vorteile bringt. Andererseits bestätigt die Studie den Stellenwert der Schleifendiuretika bzw. die Wichtigkeit einer effizienten «Decongestion» in den ersten Tagen der Dekompensation.

Eleonore E. Droux

Im Gespräch mit Prof. Dr. med. Franz Eberli, Stadtspital Triemli, Zürich

Welche neuen Studienergebnisse haben Sie besonders interessiert?

Es sind die Studien, welche sich mit Indikationsstellungen für Interventionen und Studien, welche die Nachbetreuung von Patienten untersucht haben, die mich als interventionellen Kardiologen natürlich besonders interessiert haben. Die COMPLETE-Studie untersuchte, ob bei Patienten mit Myokardinfarkt und einer Mehrgefässerkrankung nur das Infarktgefäss oder alle stenosierten Gefässe routinemässig revaskularisiert werden sollen. Patienten, welche vollständig revaskularisiert wurden, haben im Verlauf nicht nur weniger häufig erneut mittels PCI behandelt werden müssen, sie haben in den nächsten drei Jahren auch weniger Myokardinfarkte erlitten und weniger Patienten sind verstorben. Damit ist nun klar, dass Patienten mit Mehrgefässerkrankung vollständig revaskularisiert werden sollen. In der COMPLETE-Studie wurde die Revaskularisation einige Tage bis einige Wochen nach der primären PCI durchgeführt. Zu prüfen bleibt, ob die vollständige Revaskularisation während der primären PCI noch bessere Resultate bringt oder ob sie eventuell gefährlich ist.

Bei Patienten mit Vorhofflimmern und Status nach PCI empfehlen die Guidelines nach einem Jahr eine orale Antikoagulation als Monotherapie. Diese Empfehlung beruhte bis jetzt auf wenig Evidenz. Nun hat die AFIRE-Studie diese Richtlinien gestützt. In AFIRE wurden Patienten mit Vorhofflimmern nach einem Jahr nach PCI randomisiert zu OAK mittels Rivaroxaban-Monotherapie oder zu Rivaroxaban plus einem Plättchenhemmer (Aspirin, Clopidogrel, Prasugrel). Nach zwei Jahren wurde die Studie vorzeitig gestoppt, weil mit der Kombinationstherapie eine höhere Mortalität verbunden war. Die Monotherapie war nicht nur sicherer, sondern auch effizienter. Der Plättchenhemmer kann und soll deshalb bei Patienten mit Vorhofflimmern und KHK nach einer PCI nach einem Jahr gestoppt werden.

Werden die Ergebnisse der DAPA-HF-, THEMIS- und ISAR-REACT-Studie Ihren klinischen Alltag beeinflussen?

Die DAPA-HF-Studie hat das Potential, den klinischen Alltag in der Behandlung der Herzinsuffizienz zu verändern. Die Studie untersuchte den Effekt von Dapagliflozin, einem SGLT-2-Inhibitor, also einem Antidiabetika bei Patienten mit Herzinsuffizienz mit und ohne Diabetes. Alle in die Studie eingeschlossenen Patienten waren bereits optimal medikamentös eingestellt. Trotzdem hat das Dapagliflozin nicht nur die Rate an Hospitalisationen wegen Herzinsuffizienz und an Verschlechterung der Herzinsiffizienz reduziert, sondern auch die kardiovaskuläre Mortalität gesenkt. Dies galt sowohl für die PatientInnen mit und ohne Diabetes. Der Mechanismus des positiven Effekts bleibt weiterhin unklar. Sollten sich aber die Resultate in anderen, bereits laufenden Studien mit SGLT-2-Inhibitoren bewahrheiten, so werden die SGLT-2-Inhibitoren als neue Behandlungsmodalität in der Herzinsuffizienztherapie Eingang finden.

Die THEMIS- und ISAR-REACT-Studie werden den klinischen Alltag unterschiedlich beeinflussen. Die THEMIS-Studie untersuchte, ob diabetische Patienten mit koronarer Herzkrankheit, aber ohne durchgemachten Myokardinfarkt, von einer doppelten Plättchenhemmung mit Ticagrelor und Aspirin profitieren. In dieser grossen Studie zeigte sich, dass zwar ein minimer anti-ischämischer Effekt mit der doppelten Plättchenhemmung erreicht wird, dass aber der positive Effekt durch eine Zunahme von klinisch

bedeutsamen Blutungen neutralisiert wird. Die Subgruppenanalyse der Patienten, welche in der Vorgeschichte eine PCI hatten, zeigte zwar einen etwas sichereren Effekt, aber die Resultate waren nicht überzeugend. Die Langzeittherapie mit doppelter Plättchenhemmung bringt dem diabetischen Koronarpatienten daher keinen Nutzen.

Die ISAR-REACT-Studie ist die erste Studie, die die zwei potenten P2Y12-Rezeptorenblocker Ticagrelor und Prasugrel miteinander verglichen hat. Gleichzeitig wurde geprüft, ob das Vorladen (mit Ticagrelor) oder kein Vorladen (mit Prasugrel) überlegen ist. Zur Überraschung selbst der Studienautoren hat bei allen ACS das Prasugrel gegenüber der Therapie mit Ticagrelor den primären Endpunkt (kardiovaskulärer Tod, Myokardinfarkt und Schlaganfall) signifikant gesenkt. Zusätzlich war die Rate der Stentthrombosen tiefer unter Prasugrel als unter Ticagrelor. Da Prasugrel nicht nur offensichtlich effektiver ist im Verhindern von ischämischen Ereignissen nach einem ACS, sondern auch von der Handhabung her einfacher ist (einmal tägliche Einnahme, weniger Nebenwirkung z.B. keine Dyspnoe) als Ticagrelor, wird Prasugrel sicher vermehrt eingesetzt werden.

Wie beurteilen Sie die Resultate der PARAGON-HF-Studie?

Die PARAGON-HF-Studie, welche den Nutzen von Entresto (Salcubitril/Valsartan) bei Patienten mit Herzinsuffizienz mit erhaltener Auswurffraktion (HFpEF) untersucht hat, war eine Enttäuschung. Entresto hat bei Patienten mit HFpEF keinen Effekt auf die kardiovaskuläre Mortalität oder die Hospitalisationsrate wegen Herzinsuffizienz gebracht. Die Hoffnung wurde nicht erfüllt, dass wir mit dem Entresto endlich eine Therapie für die HFpEF finden würden. Der Grund dürfte nicht an der Wirksamkeit des Entresto liegen, sondern vielmehr in der Heterogenität der Pathophysiologie der HFpEF. Die Therapien müssen bei Patienten mit HFpEF wahrscheinlich viel genauer auf die Ursache der HFpEF ausgerichtet sein.

Gibt es interessanteste medikamentöse Innovationen?

Die interessantesten Medikamente sind die neuen Medikamente zur Behandlung der hypertrophen Kardiomyopathie. Es werden für die HKM mehrere Medikamente mit ganz neuen Wirkmechanismen entwickelt. Einige kleine Studien sind präsentiert worden, aber für die klinische Anwendung sind die Medikamente noch zu wenig ausgereift.

Welche Auswirkung haben die neu vorgestellten Guidelines für Ihre Praxistätigkeit?

a) Wie werden sich die neuen Guidelines zur chronischen koronaren Herzkrankheit auf die Abklärung von Patienten mit Angina Pectoris auswirken? Was bedeutet das für die Praxis?

Die neuen Guidelines der chronisch koronaren Herzkrankheit reflektieren die sich bereits veränderte Abklärung und Behandlung der chronisch koronaren Herzkrankheit. Sie geben insgesamt der nicht-invasiven Bildgebung, d.h. dem koronaren CT eine grössere Rolle. Das hat sich aber in der Praxis bereits sehr gut etabliert. Wichtig ist auch, dass die neuen Guidelines die Vortestwahrscheinlichkeit für eine KHK wesentlich verändert haben. Die Berechnung der Vortestwahrscheinlichkeit beruht immer noch auf Alter, Geschlecht und Art der Symptome. Nun ist aber die Prozent-Wahrscheinlichkeit massiv reduziert worden. Dadurch werden viele nicht-invasive und invasive Abklärungen nicht mehr nötig werden. Diese Änderung wird die Praxis der Abklärung der KHK deutlich beeinflussen.

b) Die neuen Cholesterin-Guidelines haben die Zielwerte noch einmal gesenkt. Sind diese Werte realistisch? Wie können sie erreicht werden? Wie werden Sie im klinischen Alltag die Richtlinien umsetzen?

Die neuen Cholesterin-Guidelines empfehlen, das LDL-Cholesterin bei Patienten mit sehr hohem Risiko, d.h. bei allen Patienten in der Sekundärprävention unter 1,4 mmol/L, zu senken. Bei Patienten, welche in den letzten zwei Jahren zwei kardiovaskuläre Ereignisse erlitten haben, wird sogar ein Senken des LDL-C unter 1,0 mmol/L empfohlen. In der Primärprävention gelten bei sehr hohem Risiko (z.B. Patienten mit Diabetes und Endorganschaden) ebenfalls ein LDL-C < 1,4 mmol/l als Behandlungsziel. Diese ambitionierten Ziele sind aufgrund der Resultate der Studien mit der Kombination von Statinen mit Ezetrol und/oder den PCSK-9-Inhibitoren gefasst worden. Realistischerweise können die Ziele bei den Patienten nur mit diesen Kombinationstherapien inklusive den PCSK-9-Inhibitoren erreicht werden. Aufgrund der Limitatio, die das BAG korrekterweise für die PCSK-9-Inhibitoren erlassen hat, werden dieselben aber für viele Patienten nicht zur Verfügung stehen. Eine Umsetzung der Richtlinien ist daher erst nach einer Änderung der Limitatio möglich. Der damit verbundene Kostenschub für unser Gesundheitswesen wird aber ohne massive Preisreduktion für die PCSK-9-Inhibitoren enorm sein.

Ihre persönlichen Highlights vom ESC-Kongress 2019?

Der diesjährige ESC Kongress war in meinen Augen der beste ESC-Kongress, den ich je besucht habe. Die Qualität der wissenschaftlichen Beiträge, die vielen ausserordentlich wichtigen Studien, die präsentiert wurden, die lebendigen und innovativen Formate der Präsentationen, nicht zuletzt die ausgezeichneten Informationen über die Social Media, waren enorm stimulierend. Ein grosses Kompliment an die Organisatoren und Programmverantwortlichen!

Eleonore E. Droux

Im Gespräch mit Prof. Thomas F. Lüscher, FRCP Imperial College London und Universität Zürich

Welche neuen Studienergebnisse haben Sie besonders interessiert? Welche waren enttäuschend?

Der diesjährige ESC-Kongress brachte eine Reihe von bedeutenden Trials, die die klinische Praxis beeinflussen werden. Zudem publizierte das European Heart Journal 5 wichtige ESC-Guidelines zum Lipidmanagement, zu Diabetes, der stabilen Angina (nun Chronic Coronary Syndromes genannt), zur Behandlung supraventrikulärer Tachykardien und der Lungenembolie.

Enttäuschend war der PARAGON Trial, der bei Patienten mit sogenannter Heart Failure with preserved Ejection Fraction (HFpEF) mit Valsartan/Sacubitril gegen Placebo den primären Endpunkt verfehlte. Aus meiner Sicht ist weiterhin die Definition von HFpEF unklar, und bei Patienten mit einer EF von unter 60% handelt es sich meiner Meinung nach (siehe Lüscher TF: Lumpers & Splitters Eur. Heart J. 2019 Sep 12. pii: ehz644. doi: 10.1093/eurheartj/ehz644) um frühe Stadien von HFrEF. In der Tat hat eine Subanalyse in dieser Gruppe – wie auch schon im TOPCAT Trial eine Wirkung gezeigt. Patienten mit wirklicher HFpEF bleiben weiterhin ein Enigma. Hier braucht es weitere Forschung.

Werden die Ergebnisse der DAPA-HF-, COMPLETE- und ISAR-REACT-Studie Ihren klinischen Alltag beeinflussen?

DAPA-HF ist besonders interessant, da erstmals ein Diabetes-Medikament (Dapaglifozin, ein Sodium-Glucose-Transport Type 2 Inhibitor, SGLT2i) das Outcome von Patienten mit HFrEF zusätzlich zu einer optimalen Herzinsuffizienz-Therapie deutlich verbessert hat. SGLT2i verbessern nicht nur das Outcome von Diabetikern trotz minimaler Wirkung auf die Glukosespiegel – insbesondere Tod und Herzinsuffizienz –, sondern auch Tod, Hospitalisationen wegen Herzinsuffizienz und die Lebensqualität von Patienten mit HFrEF mit oder ohne Diabetes (Abb. 1). Die SGLT2i wirken als Diuretika und verbessern auch die Myokardfunktion durch Akkumulation von Ketonkörpern – kurzum eine neue vielversprechende Medikamentenklasse für Diabetiker und Patienten mit Herzinsuffizienz.

Der COMPLETE Trial untersuchte bei Patienten mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI), welche eine perkutane koronare Intervention (PCI) der Infarktarterie hatten, ob ein Eingriff an weiteren koronaren Läsionen das Outcome verbessert. Dazu wurden über 4 000 Patienten mit STEMI und Mehrgefässerkrankung zu einer Strategie mit kompletter Revaskularisation oder nur der infarkt-bezogenen Arterie randomisiert. Nach 3 Jahren kam es bei 7.8% der Patienten mit einer kompletten Revaskularisation zu kardialen Ereignissen, hingegen bei 10.5% bei solchen, bei welchen nur die infarkt-bezogene Arterie behandelt worden war, eine 25%ige hochsignifikante Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse durch eine komplette Revaskularisation. Somit scheint die komplette Revaskularisation bei Patienten mit STEMI und einer Mehrgefässerkrankung einer konservativen, ausschliesslich auf die Infarktarterie bezogenen Intervention überlegen, klinisch ein sehr bedeutsames Ergebnis.

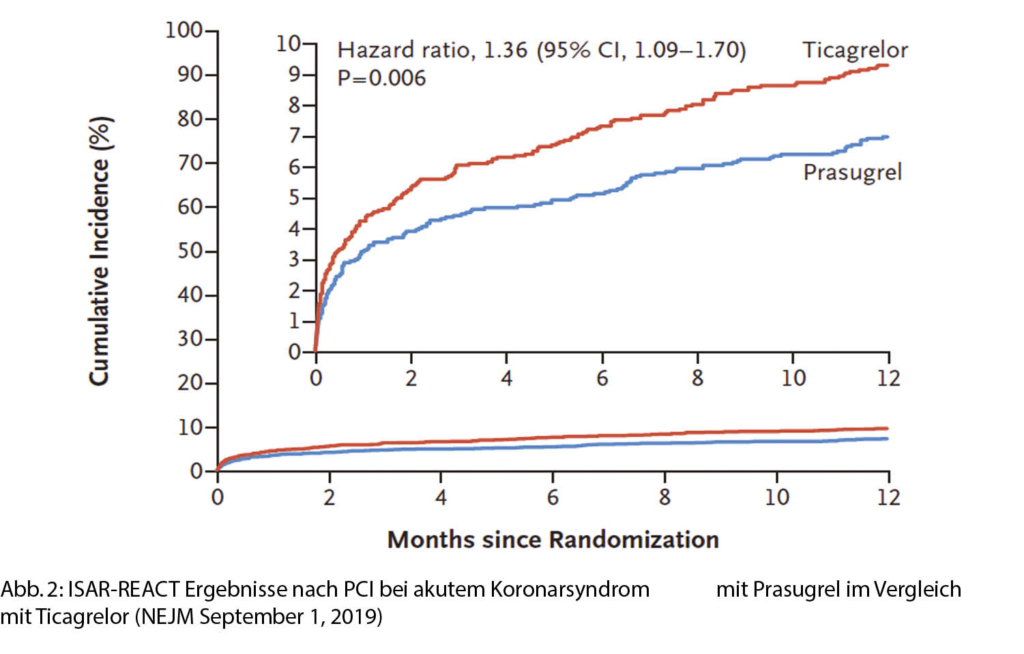

Nicht weniger bedeutsam ist die ISAR-REACT 5 Studie, welche 4 018 Patienten mit einem akuten Koronarsyndrom entweder zu Prasugrel oder Ticagrelor randomisiert hat. Überraschenderweise zeigte Prasugrel eine 36%ige Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse im Vergleich mit Ticagrelor. Diese Studie ist deshalb von grosser Bedeutung, da fast überall Ticagrelor, welches doch mit einigen Nebenwirkungen, insbesondere Atembeschwerden, assoziiert ist, Verwendung findet und Prasugrel fast vom Markt verschwunden ist. Diese Studie macht deutlich, dass Prasugrel das Medikament der Wahl bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom sein sollte, zumal selbst Blutungen bei Patienten unter Ticagrelor bei 5.4% und mit Prasugrel bei nur 4.8% auftraten. Obgleich dieser letztere Unterschied nicht signifikant war, zeigt die Studie doch insgesamt eine deutliche Überlegenheit von Prasugrel (Abb. 2).

Viele Zentren müssen sich daher nun überlegen, ob sie nicht grundsätzlich eher Prasugrel als Medikament der 1. Wahl nach einem akuten Koronarsyndrom einsetzen sollten.

Welche Auswirkung haben die neu vorgestellten Guidelines für Ihre Praxistätigkeit?

a) Wie werden sich die neuen Guidelines zur chronischen koronaren Herzkrankheit auf die Abklärung von Patienten mit Angina Pectoris auswirken? Was bedeutet das für die Praxis?

Die 2019 ESC Guidelines for the Diagnosis and Management of Chronic Coronary Syndromes bringen zunächst einmal einen neuen Namen in Anlehnung an Acute Coronary Syndromes. Diese Namensänderung will deutlich machen, dass die koronare Herzkrankheit einen dynamischen Prozess darstellt und von symptomlosen Plaques bis zu einem akuten Ereignis reicht. Dazu kommen funktionelle Veränderungen der Koronarzirkulation wie Koronarspasmus und mikrozirkuläre Ischämien, welche bisher nicht mit berücksichtigt wurden. Neu wird ein nicht-invasives funktionelles Imaging bei allen diesen Patienten entsprechend der klinischen Wahrscheinlichkeit oder anderen Patientencharakteristika empfohlen; gleiches gilt für unklare Befunde in der Computertomografie. Direkt zu einer Koronarangiografie soll nur bei Patienten geschritten werden, welche eine hohe klinische Wahrscheinlichkeit aufweisen. Eine Dual Anti-Platelet Therapy (DAPT) wird bei Patienten mit einem hohen ischämischen Risiko und geringem Blutungsrisiko empfohlen. Bei Patienten mit chronisch koronarem Syndrom und Vorhofflimmern dagegen soll ein NOAC in Kombination mit nur einem Thrombozytenhemmer Verwendung finden. Nach einer PCI bei diesen Patienten wird empfohlen, Aspirin nach einer Woche abzusetzen und ein NOAC mit Clopidogrel in Betracht zu ziehen. Daneben gibt es eine Reihe weiterer diagnostischer und therapeutischer Empfehlungen.

b) Die neuen Cholesterin-Guidelines haben die Zielwerte noch einmal gesenkt. Sind diese Werte realistisch? Wie können sie erreicht werden? Wie werden Sie im klinischen Alltag die Richtlinien umsetzen?

Die ESC Guidelines on Management of Dyslipidemia, welche im European Heart Journal erschienen sind, haben die Zielwerte des LDL-Cholesterins noch einmal deutlich gesenkt, wie dies aufgrund neuerer Studien auch richtig ist. So zeigen insbesondere Mendelian Randomisation Studies mit PCSK9 missense mutations, dass Patienten mit extrem tiefen Cholesterinwerten nicht nur gesund sind, sondern praktisch keine kardiovaskulären Ereignisse erleiden. Sowohl die FOURIER- wie auch die ODYSSEY-Studie mit Evolocumab bzw. Alirocumab konnten beide über 3 bzw. 4 Jahre zeigen, dass eine weitere Senkung der LDL-Cholesterinwerte zusätzlich zu Statinen und Ezetimib kardiovaskuläre Ereignisse noch einmal um 15-20% reduziert. Besonders bedeutsam waren zudem Untersuchungen die zeigten, dass eine sehr tiefe Cholesterinsenkung sicher und ohne Nebenwirkungen ist und wohl vor allem, wenn man das Lifetime-Risk über Dekaden in Betracht zieht, eine beeindruckende Wirkung zeigt. Entsprechend wurden die Zielwerte für das LDL-Cholesterin bei Hochrisikopatienten von 1.8mmol/L auf 1.4mmol/L und für solche mit repetitiven Ereignissen sogar auf unter 1.0mmol/L gesenkt. Solch tiefe LDL-Cholesterinwerte lassen sich mit einem Statin und Ezetimib nur in wenigen Fällen erreichen, sodass hier vor allem PCSK9-Inhibitoren zum Einsatz kommen müssen. Solche Massnahmen sind insbesondere aufgrund der noch immer hohen Ereignisrate nach einem akuten Koronarsyndrom richtig und ich unterstütze daher die neuen Richtlinien voll und ganz. Sicher wird dies in einigen Ländern, vor allem aufgrund der hohen Preise der PCSK9,Inhibitoren, Diskussionen auslösen; allerdings muss in Betracht gezogen werden, dass Diabetesmedikamente wie die GLP-1 Agonisten auf einem vergleichbaren Preisniveau liegen. Sicher wird mit der weiteren Verwendung der PCSK9-Inhibitoren, welche nicht nur wirksam, sondern eben auch sicher sind, sich das Preisniveau senken lassen und es wird möglich werden, bei Hochrisiko- und Höchstrisikopatienten die Ereignisraten dank dieser neuen Medikamente deutlich zu senken. Die neuen Zielwerte sind also personalisiert nach dem individuellen Risiko und langfristig gewiss bedeutsam für hoch- und Höchstrisikopatienten.

c) Wie werden die anderen neuen Guidelines – Diabetes, supraventrikuläre Arrhythmien und Lungenembolien – ihre Praxistätigkeit beeinflussen?

Das Management des Diabetes hat eine Revolution erlebt, durch die Entwicklung von Sodium-Glucose-Transport-Type 2 (SGLT2) Inhibitoren, sowie den Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) Agonisten. Die SGLT- Inhibitoren senken bei Diabetikern die Mortalität (Empagliflozin) und das Auftreten von Herzinsuffizienz und Herzinsuffizienz-Hospitalisationen (Dapagliflozin), während die GLP-1 Agonisten die Mortalität senken und zu einer Gewichtsreduktion führen, jedoch keine Wirkung auf das Auftreten einer Herzinsuffizienz aufweisen. Sie sind daher komplementär. Aufgrund dieser eindrücklichen Ergebnisse haben sich die Autoren der neuen Diabetes-Guidelines entschlossen, bei Patienten mit einer arteriosklerotischen, vaskulären Erkrankung, das heisst mit Herzinfarkt, Hirnschlag oder peripherer arterieller Verschlusskrankheit, primär SGLT2-Inhibitoren zu empfehlen und Metformin erst in zweiter Linie einzusetzen, während bei kardiovaskulär noch gesunden Diabetikern weiterhin Metformin und erst dann die neuen Medikamente empfohlen werden. Dies wird sicher das Management von Diabetikern deutlich verändern, sicher zum Vorteil von Diabetikern, welche zu den Höchstrisikopatienten der kardiovaskulären Medizin gehören.

Auch die ESC Guidelines for the Management of Patients with Superventricular Tachycardia bringen einige Neuerungen. So wird Ivabradin zusammen mit einem Betablocker bei Patienten mit Inappropriate Sinus Tachycardia Syndrome – ein häufig für normal gehaltenes genetisch determiniertes Syndrom – empfohlen, sowie bei Patienten mit orthostatischem Tachykardiesyndrom. Dann wird auch empfohlen, dass auch bei Patienten mit Vorhofflattern eine Antikoagulation in Betracht gezogen werden soll. Ibutilid wird zur Konversion von Vorhofflattern gegeben und ebenso bei Overpacing empfohlen. Umgekehrt wurden Verapamil und Diltiazem von I auf IIa zurückgestuft, ebenso wie Procainamid und Amiodaron für das akute Management von Breitkomplex QRS Tachykardien. Sodann sollen im ersten Trimester einer Schwangerschaft alle Antiarrhythmika vermieden werden. Weitere Empfehlungen sind vor allem für Spezialisten von Bedeutung und weniger für Ärzte in der Praxis.

Die ESC Guidelines on Pulmonary Embolism 2019 bieten auch eine Reihe von Neuerungen, so zum Beispiel in der Diagnostik einen alters-adjustierten Normwert für die D-Dimere, Imaging des rechten Ventrikels und Bestimmung des NTproBNPs zur Risikostratifizierung. In der akuten Phase werden nun auch NOACs empfohlen. In der chronischen Phase wird für Patienten mit Antiphospholipid-Antikörpersyndrom eine lebenslange Antikoagulation vorgesehen. Patienten ohne identifizierbaren Risikofaktor für das Ereignis sollten, neben vielen weiteren kleineren Änderungen, ebenfalls verlängert antikoaguliert werden.

Ihre persönlichen Highlights vom ESC-Kongress 2019?

Natürlich das erfolgreiche Editorial Board Meeting des European Heart Journals, das auch 2019 mit einem Impact Factor von 24 889 Nr. 1 in der kardiovaskulären Medizin weltweit geblieben ist.

Ein weiteres Highlight war zeitgleich, fand aber in London statt: Die British Medical Association zeichnete unser ESC Textbook of Cardiovascular Medicine (Editors John A. Camm, Thomas F. Lüscher, Gerald Maurer und Patrick W. Serruys; Oxford University Press 2018) mit dem Preis für das beste Lehrbuch aus, vor Braunwald’s Heart Disease.

Eleonore E. Droux