Vous voyez des flashs, des petits éclairs, des toiles d’araignée et des fils dans votre champ visuel ? Vous voyez un voile qui monte dans votre champ visuel ? Ce sont des symptômes qui ne doivent pas être négligés. Ils sont potentiellement annonciateurs d’ un décollement de rétine, maladie rare, mais qui représente une urgence ophtalmique qui, si elle n’ est pas traitée à temps, peut mener à la cécité. Voici comment la reconnaitre à temps et comment la soigner le plus rapidement possible.

Le décollement de rétine est la conséquence de la séparation de la rétine neurosensorielle de l’ épithélium pigmentaire rétinien, causée par la présence de liquide dans l’ espace sous-rétinien (1).

Il existe différentes types de décollement de rétine (1):

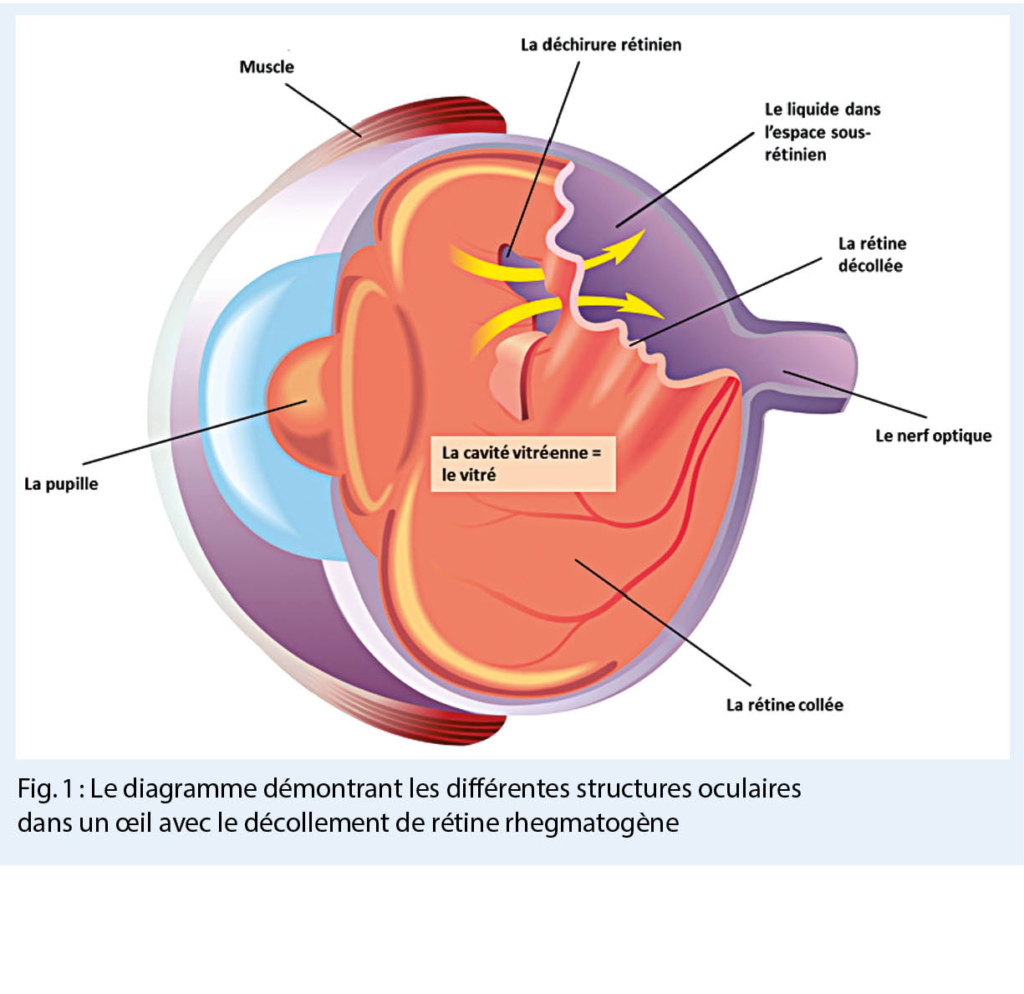

- primaire ou rhegmatogène, causé par la présence d’ une déchirure rétinienne (rhegma, grec – rupture, fissure, déchirure), et donc pas dû à une maladie (fig. 1) (1).

- secondaire, provoqué par une maladie. Il peut avoir 2 origines :

o tractionelle, i.e. chez les patients atteints d’ une rétinopathie diabétique proliférative avancée (1)

o exsudative, i.e. chez les patients avec une tumeur intraoculaire (1).

Les décollements de rétine rhegmatogènes (DR) (fig. 1) sont les plus fréquents, et nous allons nous concentrer sur eux.

Epidémiologie et étiologie du décollement de rétine

L’ incidence du DR est estimée à 1 : 10 000 par an, augmentant d’ environ 3,5% à 5,8 % durant la première année et de 9 % à 10 % dans les 4 ans qui suivent dans l’ œil controlatéral (2). Les déchirures rétiniennes, à l’ origine de la plupart des DR, sont le résultat d’une traction vitréo-rétinienne dynamique sur la rétine périphérique (1) (fig. 1).

L’ influence de divers facteurs, comme l’ âge ou une myopie élevée, peut entraîner des modifications dans la structure du vitré, où des poches remplies de liquide se forment dans un gel auparavant homogène (ce processus est appelé liquéfaction ou synérèse) (3). Le liquide pénètre dans l’ espace entre le vitré et la rétine, provoquant le collapse du vitré et sa séparation de la rétine, d’ abord aux endroits où la connexion entre le vitré et la rétine est le plus faible. Lorsque le vitré se sépare de la rétine (processus normal et physiologique avec l’ âge), certaines parties de la rétine subissent une traction importante ; c’ est à ce moment-là qu’ une déchirure rétinienne peut se produire.

Les différentes déchirures rétiniennes

La plupart des déchirures rétiniennes se produisent dans la partie supérieure de la rétine, le plus souvent en supéro-temporal (1).

Il existe deux types de déchirures rétiniennes qui se produisent en raison d’ une traction entre le vitré et la rétine: le fer à cheval (traction présente sur le bord de la déchirure) et les trous avec opercule (une partie de la rétine est arrachée et flotte sans traction dans le vitré) (1, 3). Des trous peuvent également apparaitre sans traction. Ce sont des trous trophiques, causés par un amincissement de la rétine dans le cadre de maladies dégénératives, telles que la myopie forte ou la dégénérescence rétinienne en palissades (1, 3). La dialyse rétinienne correspond à la désinsertion localisée de la rétine à sa périphérie (ora serata). Elle est provoquée par un traumatisme oculaire contondant, avec la base du vitré attaché à son bord postérieur (3). Le traitement des déchirures rétiniennes sans liquide sous-rétinien consiste en une coagulation par laser (1, 3). Toutes les déchirures ne sont pas traitées par laser (1, 3). Mais les indications du traitement par laser ne font pas le sujet de cet article.

Si le liquide pénètre depuis l’ espace rétro-hyaloïde (l’ espace entre la partie postérieure du vitré et la rétine) par la déchirure rétinienne, la rétine neurosensorielle se sépare de l’ épithélium pigmentaire rétinien et le décollement de rétine rhegmatogène se produit (fig. 1) (1, 3).

Il existe des facteurs qui favorisent le développement du DR. Il est connu que les DR sont un peu plus fréquents chez les hommes (60 %) âgés de 40 à 60 ans (1-3). Les facteurs qui prédisposent le DR sont (4): aphakie / pseudophakie, myopie, traumatisme (contusion), interventions intraoculaires compliquées, décollement de rétine dans l’ autre œil ou antécédents familiaux positifs pour le DR, dégénérescence rétinienne périphérique (surtout en palissade), maladies infectieuses de la rétine, troubles vitréo-rétiniens héréditaires (par exemple, syndrome de Stickler), glaucome. Chacune de ces conditions provoque des modifications dans la structure de la rétine et / ou du vitré lui-même et, par conséquent, crée des conditions propices au DR (4).

Les symptômes du décollement de rétine

Le patient souffrant de DR se présente chez l’ ophtalmologue assez rapidement. L’ œil est normalement calme et blanc. Les symptômes les plus fréquents sont (1, 3) :

1. baisse de vision brusque

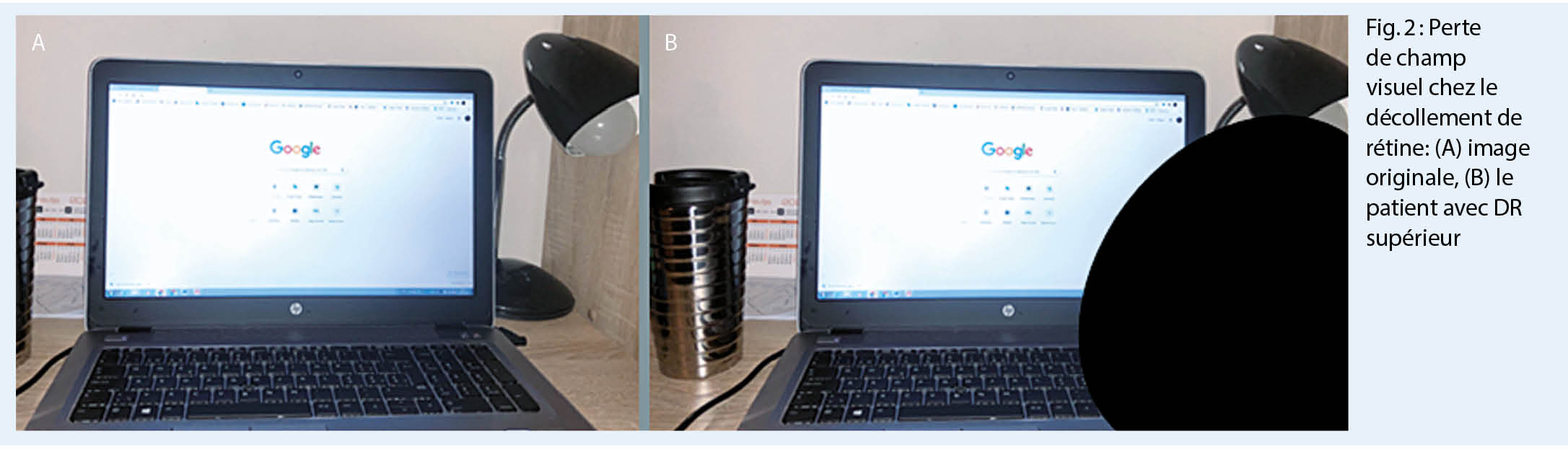

2. présence d’ une voile ou rideau dans une partie du champ visuel qui s’ élargit progressivement (fig. 2)

3. les symptômes de la déchirure rétinienne peuvent précéder les symptômes de DR:

1. les flashes ou les éclairs (une conséquence de la traction sur la rétine),

2. des toiles d’ araignée et des fils dans le champ visuel (opacités dans le vitré ou présence d’ hémorragie vitréenne).

Le diagnostic du décollement de rétine

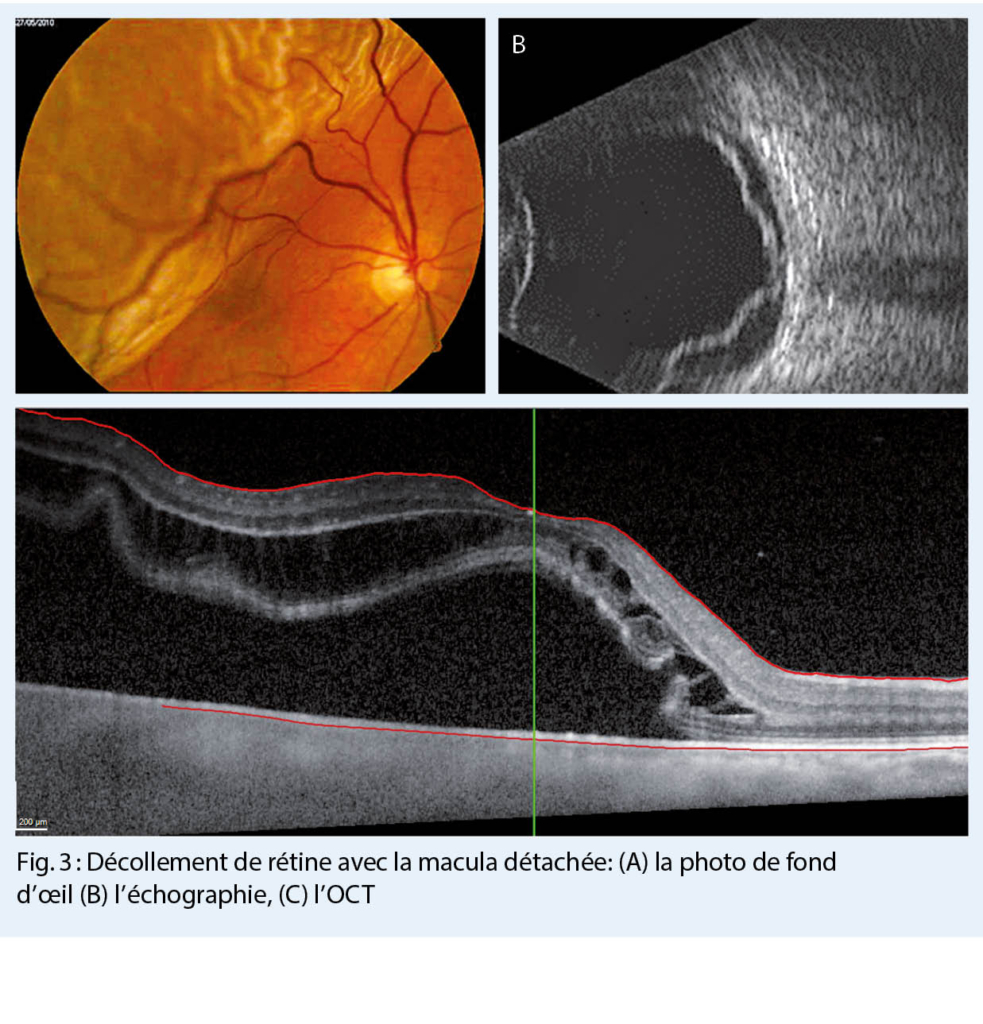

Le diagnostic du DR est basé sur l’ examen ophtalmologique avec les pupilles dilatées et sur une bonne anamnèse (1-4), i.e. la position du voile dans le champ visuel correspond à la partie de la rétine surélevée, qui est « inversée » dans l’ œil (la figure 2b montre le voile en inférieur qui correspond à un DR supérieur). L’ examen standard comprend : l’ acuité visuelle, la pression intraoculaire, l’ examen de la partie antérieure de l’ œil à la lampe à fente et ensuite l’ examen du vitré et du fond d’ œil avec les pupilles dilatées. Dans le vitré, on peut observer de la « poussière de tabac », c’ est-à-dire de petites parties de l’ épithélium pigmentaire rétinien déchirées (1, 3). Le diagnostic définitif est posé par ophtalmoscopie indirecte, lorsque la rétine décollée avec une ou plusieurs déchirures peut être observée (fig. 3A). Dans le cas où la déchirure de la rétine a aussi déchiré un vaisseau sanguin de la rétine, il y a une hémorragie vitréenne, qui empêche l’ophtalmoscopie indirecte. Dans ce cas, le diagnostic définitif est posé par l’ échographie (fig. 3B). Dans les plus grands hôpitaux, bien équipés, une imagerie de la rétine est faite aussi en supplément (OCT = la tomographie en cohérence optique), qui donne des informations microscopiques précises des changements dans les couches rétiniennes (fig. 3C) (1, 3). Ces informations peuvent aider pour estimer la récupération fonctionnelle.

Le degré de la récupération fonctionnelle a été associé à la durée du DR, au degré de myopie, à l’ âge et à la persistance du liquide sous-rétinien (5). La sensibilité visuelle est directement liée à la densité des photorécepteurs (cellules hautement spécialisées pour la vision) dans la rétine. La zone la plus dense des photorécepteurs est la macula, responsable de la vision centrale (c’ est-à-dire de la lecture). Étant donné que la mort des photorécepteurs commence dans les douze premières heures et culmine à 2-3 jours après le DR, il est important d’ effectuer une chirurgie le plus rapidement possible (6, 7, 8).

Le traitement du décollement de rétine

Le décollement de rétine rhégmatogène représente une vraie urgence ophtalmique. Si le DR n’ est pas traité, il peut mener à la cécité permanente. Le seul traitement possible pour un DR est la chirurgie (1, 3).

La macula représente une petite partie de la rétine, proche du nerf optique, d’ environ 350 microns radius, avec une grosse concentration de cônes (les photorécepteurs, i.e. les cellules hautement spécialisées pour la vision) (1). La macula est la seule partie de la rétine responsable de la vision précise. L’ atteinte maculaire joue un rôle majeur dans l’ évaluation de l’ urgence de la chirurgie du DR (1, 3, 5, 6, 8). Si elle n’ est pas touchée par le DR, il est nécessaire de réaliser le traitement le plus tôt possible, tandis que les DR avec la macula décollée peuvent attendre quelques jours.

L’ urgence de l’ opération dépend également de la localisation des déchirures rétiniennes, de la forme du DR (par exemple, si le DR est localisé très en périphérie, en nasal, ou en inférieur, ça donne au chirurgien un peu plus de temps pour organiser la chirurgie), de la durée du DR (un DR chronique, présent depuis plus de 30 jours, ne représente plus une vrai urgence), de l’ état de l’ autre œil et d’ autres comorbidités (1, 9).

Il existe deux types de chirurgie pour le DR (9) :

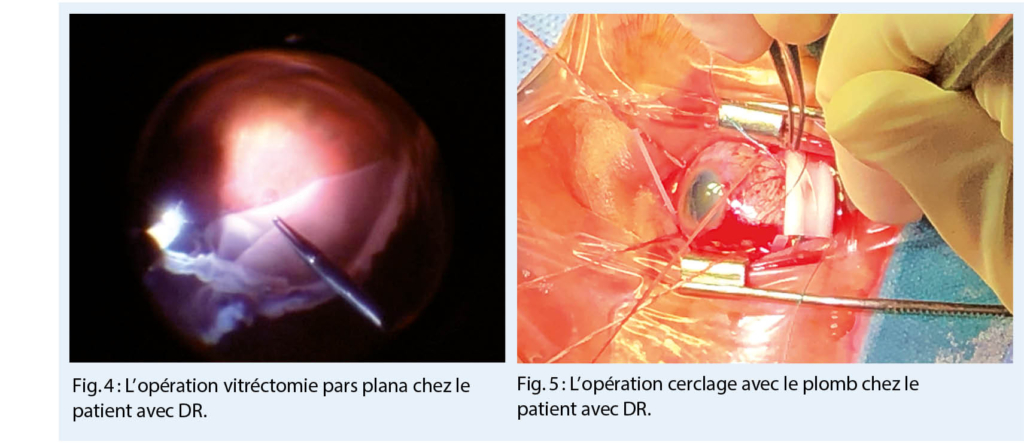

- la vitréctomie pars plana (PPV)

- le cerclage

ou, on peut combiner ces deux méthodes.

La base des deux méthodes chirurgicales est la fermeture de toutes les déchirures rétiniennes (par kryopexie, ou par laser-photocoagulation), le drainage du liquide sous-rétinien et la tamponnade postopératoire, qui est principalement utilisée dans le PPV (9, 10).

La technique le plus souvent utilisée est la PPV (fig. 4). Elle implique une approche intraoculaire. Avec le développement des instruments ces dernières vingt années, le taux de réussite des opérations a augmenté de façon significative (10). Aujourd’ hui, la PPV est réalisée en plaçant des trocarts (trois ou éventuellement quatre petits tunnels de 23G, 25G ou 27G) à travers la sclère, au niveau pars plana. Les trocarts servent à réaliser la partie principale de l’ opération, c’ est-à-dire, pour entrer dans l’ œil avec des instruments afin d’ enlever le vitré, aspirer le liquide sous-rétinien, fermer les déchirures et ajouter des agents pour tamponner la rétine (gaz ou l’ huile de silicone). Certains agents de tamponnade restent dans l’ œil jusqu’à ce qu’ ils soient résorbés (air ou différents gaz, qui sont expansibles) ou jusqu’ à ce qu’ils soient éliminés par une nouvelle intervention chirurgicale (l’ huile de silicone) (9, 10). Après l’ opération, durant la première semaine, le positionnement du patient est très important, afin de bien « repasser la rétine » et éliminer le liquide sous-rétinien (9).

Le cerclage est une méthode plus ancienne toujours utilisée dans certaines indications (fig. 5) (10). Il s’ agit d’ une approche externe, sans entrer dans l’ œil. Cette technique est préférable chez les jeunes patients. Une fois que la projection sclérale de la déchirure rétinienne est localisée par ophtalmoscopie indirecte, la kryopexie est réalisée au même endroit afin de créer une cicatrice. Au même endroit, un plomb est placé, suturé à la sclère. Le plomb va fermer la déchirure par l’ extérieur. Aussi, chez certains patients, le cerclage (comme une ceinture) est placé sous les muscles extra-oculaires droits, pour diminuer la traction circulaire entre le vitré et la rétine (10).

Après la chirurgie

Le taux de succès anatomique (rétine recollée) des deux techniques est d’ environ 95% (2, 10). La récupération fonctionnelle peut varier.

Bien que le DR ne soit pas une maladie qui atteigne les deux yeux en même temps, le risque d’ atteinte de l’ autre œil est quand même un peu plus élevé chez les patients qui ont déjà subi un DR (2). Il est conseillé de continuer un suivi régulier chez un ophtalmologue, avec la dilatation des pupilles.

Copyright Aerzteverlag medinfo AG

Unité de chirurgie vitréo-rétinienne

Hôpital Ophtalmique Jules-Gonin

Fondation Asile des Aveugles

Département d’ Ophtalmologie

Université de Lausanne

Avenue de France 15

1004 Lausanne

jelena.potic@fa2.ch

Unité de chirurgie vitréo-rétinienne

Hôpital Ophtalmique Jules-Gonin

Fondation Asile des Aveugles

Département d’ Ophtalmologie

Université de Lausanne

Avenue de France 15

1004 Lausanne

retinechirurgicale@fa2.ch

Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts en rapport avec cet article.

- Si vous apercevez dans votre champ visuel, de façon soudaine, les symptômes suivants, une visite chez l’ ophtalmologue est impérative :

o des flashs et des éclairs

o des toiles d’araignée et des fils

o un voile

o une baisse de vision. - Si le diagnostic de la déchirure rétinienne est posé, un traitement au laser sera immédiat. Si le diagnostic du décollement de rétine est confirmé, c’ est un chirurgien qui opérera la rétine. Le seul traitement possible pour le décollement de rétine est la chirurgie. La prise en charge chirurgicale est assez rapide, mais c’ est le chirurgien qui pose l’ indication définitive et qui décide du moment adéquat pour l’ opération.

- L’ opération standard pour un décollement de rétine s’ appelle la vitrectomie pars plana. La réussite anatomique est haute, mais la récupération fonctionnelle peut varier.