Les options de traitement de la migraine, avec son impact dévastateur sur la qualité de vie des personnes qui en souffrent, ont connu une évolution cliniquement significative ces dernières années. Après un dernier aperçu du traitement de la migraine dans le numéro de décembre 2019 de « der informierte arzt », voici une mise à jour des développements actuels.

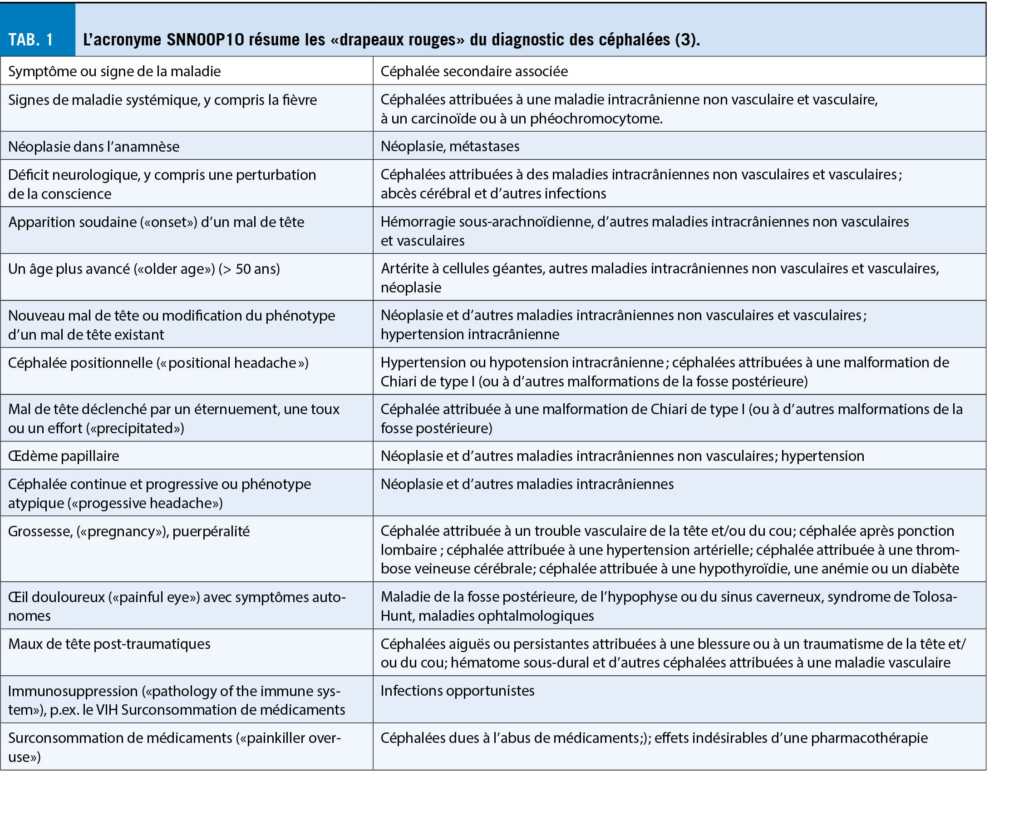

Le traitement de la migraine commence par un diagnostic correct. Ce dernier est posé sur la base d’ une anamnèse soigneuse et d’ un examen neurologique discret. Les patients atteints font état de maux de tête récurrents, souvent hémicraniennes, accompagnés d’ une hypersensibilité à la lumière et aux bruits, mais aussi aux odeurs, au mouvement ou au toucher (allodynie). Outre la migraine, environ 300 autres céphalées primaires et secondaires sont définies dans l’ ICHD-3 (1). Un journal des maux de tête peut être un outil important pour reconnaître un schéma. Idéalement, les patients devraient tenir un journal pendant 3 à 4 semaines avant de consulter un spécialiste. En plus, le journal peut être utilisé pour suivre le déroulement du traitement. La migraine se divise en une forme épisodique et une forme chronique, selon que plus ou moins de la moitié des jours sont affectés sur un mois. Dans la forme chronique (moins de 15 jours), au moins la moitié des jours avec céphalées – c’ est-à-dire 8 de ces 15 jours – doivent répondre aux critères de la migraine. Le diagnostic différentiel le plus important ici est certainement la céphalée due à l’ abus de médicaments (2). D’ autres types de céphalées doivent être envisagés lorsque la céphalée n’ est pas typique de la migraine et surtout lorsque des signaux d’ alarme sont présents (tab. 1 (3)).

La différenciation avec un cluster headache strictement unilatéral peut être difficile lorsqu’ il y a un chevauchement des symptômes migraineux ou autonomes (larmoiement, écoulement nasal, etc.), ou lorsque les deux types de céphalées surviennent de manière mixte. La durée nettement plus courte des crises avec une fréquence plus élevée, mais aussi les crises nocturnes ou l’ agitation motrice qui les accompagne, parlent en faveur de cette dernière.

Même si la physiopathologie de la migraine n’ est pas encore totalement élucidée, la recherche sur la migraine s’ est considérablement rapprochée de la résolution du problème au cours des dernières années. On attribue aujourd’ hui en particulier un rôle pivotal au CGRP (calcitonin gene-related peptide) dans le déclenchement de la douleur (4-7), ce qui ouvre la porte à des approches thérapeutiques directes.

Les éléments constitutifs du traitement de la migraine

Avant de commencer le traitement, un diagnostic correct doit avoir été posé et le patient doit avoir reçu les informations pertinentes sur la maladie et ses conséquences. Le traitement de la migraine repose sur 3 piliers.

Premier pilier – traitement en phase aiguë

Le traitement des crises doit être stratifié (8, 9), c’ est-à-dire que la médication est basée sur la sévérité et les symptômes concomitants. Les triptans ont la meilleure efficacité, mais les analgésiques simples et non stéroïdiens (AINS) peuvent également être efficaces (10, 11). En cas d’ urgence ou plus tard au cours de la crise, des formes d’ administration parentérale sont appropriées, p.ex. intranasale, sous-cutanée ou intraveineuse (12). L’ utilisation régulière d’ analgésiques aigus pendant 10 jours ou plus par mois comporte un risque de chronicisation. Les opiacés n’ ont pas leur place dans le traitement de la migraine (13).

D’ autres classes de médicaments dont la mise sur le marché est sur le point d’ être autorisée en Europe et en Suisse sont les «ditans» (agonistes des récepteurs de la sérotonine, 5-HT1F), qui n’ ont aucun effet vasoconstricteur potentiel, et les «gepants» («small molecule CGRP antagonists») (14, 15).

Deuxième pilier – prophylaxie médicamenteuse

Le moment de commencer une prophylaxie de base dépend de la durée et de la fréquence des crises, mais surtout du niveau de souffrance individuelle et du stress dans la vie quotidienne. La plupart des directives recommandent de commencer à partir de 3 à 5 jours de migraine par mois (16). Les effets bénéfiques de nombreux médicaments sur la migraine ont été découverts le plus souvent par hasard au cours des dernières décennies, puis étudiés scientifiquement. En Suisse, l’ amitriptyline, le propranolol, le métoprolol, la flunarizine, le topiramate et les nouveaux anticorps monoclonaux ont été autorisés pour la prophylaxie de la migraine (16). Ces dernières années, des traitements prophylactiques spécifiques de la migraine basés sur le mécanisme du CGRP ont été développés (17). Toutefois, il ne faut pas s’ attendre à ce que la prophylaxie de la migraine par des médicaments permette de «guérir». L’ objectif du traitement est de réduire de 50 % la fréquence des crises.

Troisième pilier – options non médicamenteuses

Les options non médicamenteuses constituent le troisième pilier. Comme avec l’ assurance vieillesse, ce pilier est variable, mais non moins efficace. La tolérance de ces options est généralement excellente, elles peuvent être combinées à volonté et ont comme principal inconvénient le temps nécessaire. En général, on recommande un mode de vie régulier et équilibré. En tant qu’ approche psychothérapeutique, l’ effet positif de la thérapie cognitivo-comportementale a été prouvé dans diverses études (18). Une thérapie par biofeedback, des techniques de relaxation (p.ex., la relaxation musculaire progressive) et un entraînement d’ endurance aérobique peuvent également être recommandés (19-21). La neuromodulation externe s’ inscrit également dans ce pilier. Enfin, il a été démontré que la modulation du système trigéminal produit des effets à la fois aigus et prophylactiques (22, 23). D’ autres procédures font actuellement l’ objet d’ études, comme la stimulation du nerf vague et la stimulation transcrânienne à courant continu (24-26).

Cet article est une traduction de «der informierte arzt» 02_2021

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Facharzt Neurologie

Neurologie am Untertor

Erachfeldstrasse 2

8180 Bülach

www.neurologie-untertor.ch

andreas.gantenbein@zurzachcare.ch

Klinik für Neurologie

UniversitätsSpital Zürich

Zürich

◆ Le traitement de la migraine est basé sur un diagnostic correct et une prise en charge à partir d’ un traitement aigu, d’ une prophylaxie et d’ options non médicamenteuses.

◆ Le traitement stratifié des crises est recommandé pour un maximum de 10 jours par mois.

◆ La prophylaxie de la migraine a pour objectif de réduire de 50 % la fréquence des crises.

◆ Les options non médicamenteuses sont un élément important de la gestion multimodale de la migraine.

1. Olesen, J., International Classification of Headache Disorders. The Lancet Neurology, 2018. 17(5): p. 396-397.

2. Diener, H.-C. and Z. Katsarava, Medication Overuse Headache*. Current Medical Research and Opinion, 2008. 17(sup1): p. s17-21.

3. Do, T.P., et al., Red and orange flags for secondary headaches in clinical practice: SNNOOP10 list. Neurology, 2019. 92(3): p. 134-144.

4. Goadsby, P.J., et al., Pathophysiology of Migraine: A Disorder of Sensory Processing. Physiol Rev, 2017. 97(2): p. 553-622.

5. Gross, E.C., et al., The metabolic face of migraine – from pathophysiology to treatment. Nat Rev Neurol, 2019. 15(11): p. 627-643.

6. Gormley, P., et al., Meta-analysis of 375,000 individuals identifies 38 susceptibility loci for migraine. Nature Genetics, 2016. 48(8): p. 856-866.

7. Close, L.N., et al., Cortical spreading depression as a site of origin for migraine: Role of CGRP. Cephalalgia, 2019. 39(3): p. 428-434.

8. Pohl, H., et al., A Survey on Probable and Improbable Decisions About Headache Treatment. SN Comprehensive Clinical Medicine, 2020.

9. Lipton, R.B., et al., Stratified care vs step care strategies for migraine: the Disability in Strategies of Care (DISC) Study: A randomized trial. JAMA, 2000. 284(20): p. 2599-605.

10. Xu, H., et al., Network meta-analysis of migraine disorder treatment by NSAIDs and triptans. J Headache Pain, 2016. 17(1): p. 113.

11. Andrée, C., et al., The EUROLIGHT cluster headache project: Description of methods and the study population – An Internet-based cross-sectional study of people with cluster headache. Cephalalgia Reports, 2019. 2.

12. Linde, M., A. Mellberg, and C. Dahlof, Subcutaneous sumatriptan provides symptomatic relief at any pain intensity or time during the migraine attack. Cephalalgia, 2006. 26(2): p. 113-21.

13. Tepper, S.J., Opioids should not be used in migraine. Headache, 2012. 52 Suppl 1: p. 30-4.

14. Kuca, B., et al., Lasmiditan is an effective acute treatment for migraine: A phase 3 randomized study. Neurology, 2018. 91(24): p. e2222-e2232.

15. Lipton, R.B., et al., Rimegepant, an Oral Calcitonin Gene-Related Peptide Receptor Antagonist, for Migraine. N Engl J Med, 2019. 381(2): p. 142-149.

16. Andrée, C., et al., Therapieempfehlungen für primäre Kopfschmerzen. 2019, Schweizerische Kopfwehgesellschaft SKG.

17. Edvinsson, L. and P.J. Goadsby, Discovery of CGRP in relation to migraine. Cephalalgia, 2019. 39(3): p. 331-332.

18. Harris, P., et al., Systematic review of cognitive behavioural therapy for the management of headaches and migraines in adults. Br J Pain, 2015. 9(4): p. 213-24.

19. Varkey, E., et al., Exercise as migraine prophylaxis: a randomized study using relaxation and topiramate as controls. Cephalalgia, 2011. 31(14): p. 1428-38.

20. Meyer, B., et al., Progressive muscle relaxation reduces migraine frequency and normalizes amplitudes of contingent negative variation (CNV). J Headache Pain, 2016. 17: p. 37.

21. Andrasik, F., What does the evidence show? Efficacy of behavioural treatments for recurrent headaches in adults. Neurol Sci, 2007. 28 Suppl 2: p. S70-7.

22. Danno, D., et al., The safety and preventive effects of a supraorbital transcutaneous stimulator in Japanese migraine patients. Sci Rep, 2019. 9(1): p. 9900.

23. Przeklasa-Muszynska, A., et al., Non-invasive transcutaneous Supraorbital Neurostimulation (tSNS) using Cefaly((R)) device in prevention of primary headaches. Neurol Neurochir Pol, 2017. 51(2): p. 127-134.

24. Dimitri, D., et al., The Efficacy of tDCS In The Treatment Of Migraine: A Review. Journal of Neurology and Neurorehabilitation Research, 2018. 03(01).

25. Silberstein, S.D., et al., Chronic migraine headache prevention with noninvasive vagus nerve stimulation: The EVENT study. Neurology, 2016. 87(5): p. 529-38.

26. Pohl, H., et al., Long-Term Effects of Self-Administered Transcranial Direct Current Stimulation in Episodic Migraine Prevention: Results of a Randomized Controlled Trial. Neuromodulation: Technology at the Neural Interface, 2020.