Durch Impfung verhinderbare Infektionskrankheiten dürfen – obwohl seltene Erkrankungen – nicht in Vergessenheit geraten. Ärztinnen und Ärzte haben hier eine wichtige Rolle, da sie Fachpersonen und häufig auch Vertrauenspersonen sind und durch Aufklärung dazu beitragen können, dass diese Infektionskrankheiten nicht in Vergessenheit geraten. Daneben benötigen Patientinnen und Patienten Unterstützung durch fundiertes Faktenwissen, um die Flut an Informationen über die (sozialen) Medien zu ordnen und verzerrte oder falsche Informationen einordnen zu können. Das Ziel ist eine aufgeklärte und autonome Impfentscheidung, damit die verhinderbaren Infektionskrankheiten auch in der Zukunft seltene Erkrankungen bleiben.

Infectious diseases that can be prevented by vaccination – although rare diseases – must not be forgotten. Physicians have an important role to play here, as they are experts and often trusted persons and can help to ensure that these infectious diseases are not forgotten through education. In addition, patients need support in the form of sound factual knowledge in order to sort out the flood of information via the (social) media and to be able to classify distorted or incorrect information. The goal is an educated and autonomous vaccination decision, so that preventable infectious diseases remain rare diseases in the future.

Key Words: vaccination, infectious disease, disease prevention

Infektionskrankheiten, die durch Impfung verhindert werden können, sind aus unserem Alltag inzwischen vielfach verschwunden. Was nicht mehr sichtbar ist, wird vergessen. Dies betrifft einerseits uns Ärztinnen und Ärzte. Der Umgang mit seltenen Erkrankungen wird zur Herausforderung. Andererseits entsteht bei einigen Menschen der Raum für die eigentümliche Idee, warum eine Impfung durchführen, wenn es die Krankheit gar nicht mehr gibt? Damit riskieren Impfungen, Opfer ihres Erfolgs zu werden. Wie so häufig hilft hier der Blick über den Tellerrand und ein Perspektivenwechsel weitet das Gesichtsfeld. Sichtbar wird, dass die Unsichtbarkeit dieser Erkrankungen häufig nur örtlich begrenzt, aber global keineswegs selbstverständlich ist. Nicht nur der Blick auf andere Länder, auch die gegenwärtige SARS-CoV-2 Pandemie lassen dies klar erkennen. Dieser Artikel beleuchtet – am Beispiel von Masern – in der Schweiz fast vergessene und damit vermeintlich verschwundene Infektionskrankheiten. Unter Berücksichtigung der aktuellen Pandemie werden zudem Lösungen für die medizinische Praxis aufgezeigt, um vermeidbare Infektionskrankheiten im Gedächtnis zu erhalten.

Wiederauftreten von durch Impfung vermeidbaren seltenen Infektionskrankheiten

Seltene Krankheiten sind in der EU definiert als Krankheiten mit einer Prävalenz von weniger als 5 pro 10’000 Einwohner (1). Damit sind Infektionskrankheiten, die durch Impfung verhindert werden können, in der Schweiz mehrheitlich seltene Erkrankungen und dies schon seit vielen Jahrzehnten. Obwohl Wirksamkeit und Verträglichkeit von Impfungen inzwischen über Jahrzehnte dokumentiert sind, ist das Beinahe Verschwinden verhinderbarer Infektionskrankheiten mitnichten ein Selbstläufer. Beispiele sind Masern aber auch die Poliomyelitis.

Masern in der Schweiz, globale Situation

Masern sind in der Schweiz selten geworden mit regelmässigen kleineren und grösseren Ausbrüchen über die vergangenen Jahre. 2019 gab es in der Schweiz letztmalig eine Zunahme der Masernfälle. Mehrheitlich manifestiert sich die Erkrankung inzwischen im Jugendlichen- und Erwachsenenalter und ist damit keine eigentliche Kinderkrankheit mehr. Dies zeigte sich auch 2019; mehr als die Hälfte der 221 Erkrankten war bereits im Erwachsenalter. Von den Erkrankten mit bekanntem Impfstatus waren 91% ungeimpft. Zwei Erwachsene sind verstorben. Ein Erwachsener erhielt nach knapp 3 Tagen und vor Auftreten von Symptomen eine postexpositionelle Immunoprophylaxe, verstarb dann aber an der Erkrankung mit dem Wildtyp Virus (2). Nach dieser Zunahme gab es 2021 hingegen keinen einzigen Masernfall in der Schweiz und dies erstmalig seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1876. Wahrscheinlich sind die im Rahmen der Pandemie verstärkten Hygienemassnahmen wie auch die verminderte Reisetätigkeit verantwortlich. In vielen Ländern sind die Masern jedoch immer noch häufige Erkrankungen. Und dies, obwohl in den letzten 30 Jahren die Anzahl der Masernerkrankungen global um mehr als 80% rückläufig war. Dabei zeigt sich ein klarer und gegenläufiger Zusammenhang zwischen der Durchimpfungsrate und der Maserninzidenz (3). Wie rasch aber ein vorgängiger Erfolg kippen und welche schwere Krankheit die Masern auch heute noch bedeuten kann, illustriert ein Masernausbruch im Herbst 2019 auf dem Inselstaat Samoa im Pazifik. Bei einer Bevölkerung von knapp 200’000 sind fast 3% erkrankt und mehr als 80 Menschen verstorben. Vorgängig war die Durchimpfungsrate (1 Impfung im Alter von 1 Jahr) von 99% (2013) auf 40% (2018) gefallen (4). Entsprechend betrafen die meisten Todesfälle Kinder in den ersten 5 Lebensjahren. Bei uns geht das leider gerne vergessen, obwohl wir wie oben dargelegt, Todesfälle auch in der Schweiz registrieren. Was nicht mehr sichtbar ist, wird vergessen.

Einfluss der Pandemie – Masernausbrüche und seit Jahrzehnten wieder ein Fall von Poliomyelitis

Das komplette Ausbleiben der Masern 2021 in der Schweiz – wie auch fast aller respiratorischen Erkrankungen – illustriert, dass die Häufigkeit von Infektionskrankheiten nicht nur von der Durchimpfung oder der medizinischen Versorgung und Verteilung der Impfstoffe abhängt. Auch Ereignisse wie die aktuelle SARS-CoV-2 Pandemie zeigen Auswirkungen in mehrfacher Hinsicht. Die Effekte sind bedauerlicherweise nicht immer vorteilhaft. Bekannt war schon länger, dass mit Einführung der Schutzmassnahmen die Zahlen der verabreichten Routineimpfungen weltweit eingebrochen sind. Die Sorge bestand, dass dies zu einer «Pandemie in oder nach der Pandemie» d.h. zum Wiederauftreten verhinderbarer Infektionskrankheiten bei Kindern führen könnte. Damit wären Kinder erneut indirekt von Massnahmen gegen SARS-CoV-2 betroffen. Bei uns haben sich die Zahlen der Routineimpfung inzwischen fast wieder erholt. Nicht aber in anderen Ländern, insbesondere auch in Entwicklungsländern. Entsprechend meldet die WHO nun, dass die Masern im Januar und Februar 2022 im Vergleich zum Vorjahr global wieder um 79% zugenommen haben (5). Doch nicht nur die Masern, auch eine weitere Infektionskrankheit kehrt aus der Vergessenheit zurück: Israel meldet nach über 30 Jahren wieder einen Polio Fall bei einem 4-Jahre alten Kind. In der Schweiz liegt der letzte Poliofall 40 Jahre zurück. Gründe für das Wiederauftreten der Polio in Israel sind nicht die fehlende medizinische Versorgung durch mangelnde Infrastruktur oder erschwerter Zugang zur Impfung bedingt durch einen Lockdown, sondern zunehmende Impfskepsis. Was aber erklärt die Skepsis gegenüber bewährten Präventionsmassnahmen von schweren Erkrankungen?

Verunsicherung bei der Impfentscheidung durch Überfluss an Informationen

Aus dem nationalen Forschungsprogramm zur Impfskepsis (NFP74) des Schweizerischen Nationalfonds gibt es neue Erkenntnisse für die Schweiz und Vorschläge, wie Ärztinnen und Ärzte eine erfolgreiche Impfberatung durchführen (6). Im Zentrum des Dialogs mit impfskeptischen Patientinnen und Patienten steht die ausgewogene und transparente Information (Vor- und Nachteile erläutern), wenn möglich sollen Pauschalaussagen vermieden werden (z.B. «Impfungen sind wirksam und sicher!») und idealerweise erfolgt das Gespräch auf der Basis eines Vertrauensverhältnisses. Dafür braucht es fundiertes Faktenwissen, sowohl zu Impfungen und Infektionskrankheiten, daneben auch Kommunikationskompetenz. Ersteres lässt sich aneignen und letzteres ist eine der Kernkompetenzen der medizinischen Grundversorgung. Impfskeptische Patientinnen und Patienten sind sehr wohl einer guten Impfberatung zugänglich und verweigern sich nicht grundsätzlich den Impfungen. Ziel im gemeinsamen Entscheidungsprozess (shared decision making) ist kein Impfentscheid auf Basis der Angst vor Krankheit und Tod, vielmehr die aufgeklärte und autonome Entscheidung für das Wohlergehen der Patientinnen und Patienten und ihrer Kinder. Ein ergebnisoffener Dialog trägt hierzu bei. Das Gegenteil sehen wir in der derzeitigen Pandemie. Ein Überfluss an teilweise falschen oder verzerrten Informationen führt zur starken Verunsicherung und wird bereits als Infodemie (7) bezeichnet. Die unkomplizierte Verbreitung von Inhalten über die sozialen Medien spielt dabei eine wesentliche Rolle. Umso wichtiger ist hier die Einordnung der Fakten durch Fachpersonen, damit eine überzeugte Impfentscheidung möglich wird. Wie aber lässt sich fundiertes Faktenwissen aneignen und aktuell erhalten?

Fundiertes Faktenwissen

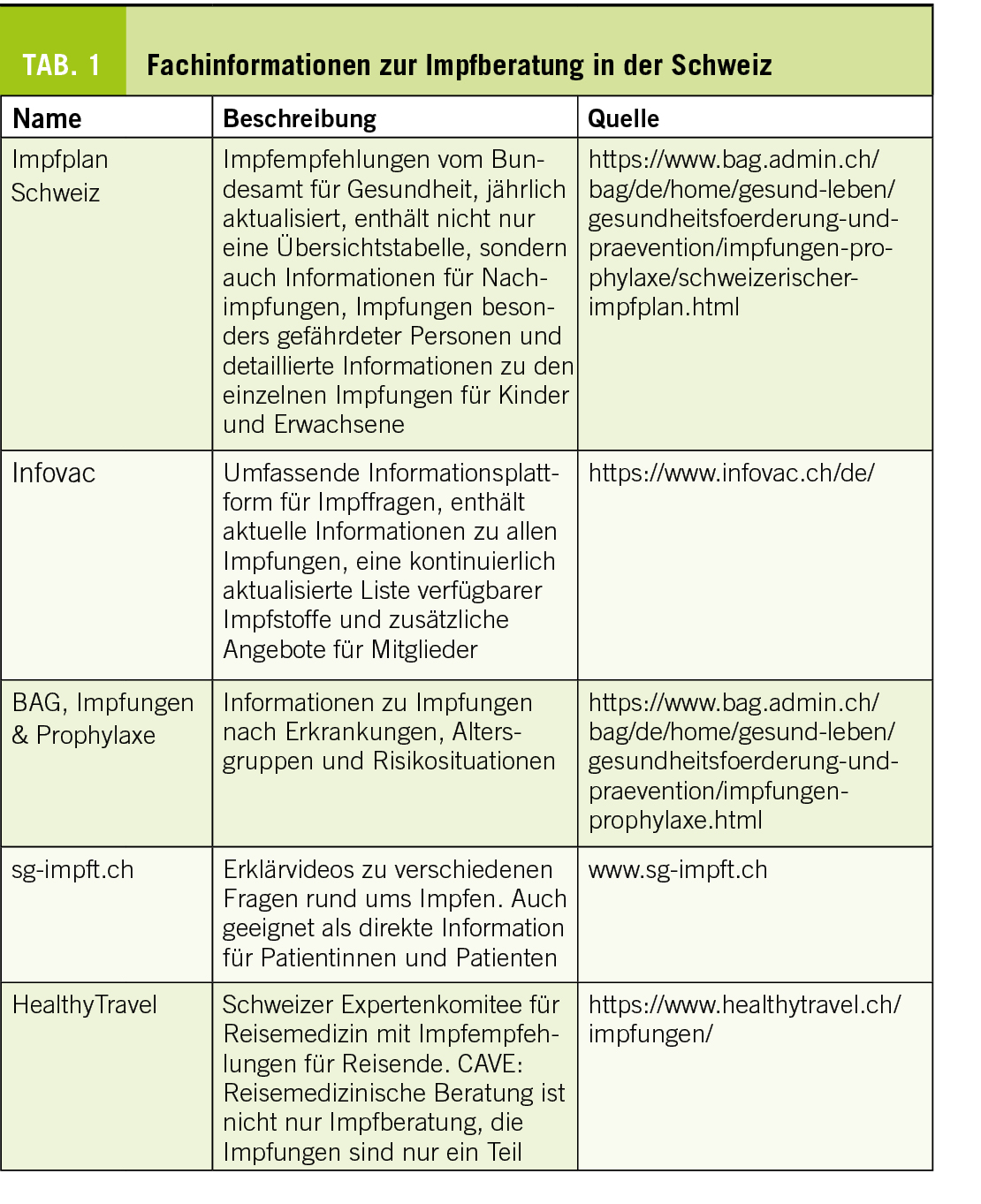

In der Schweiz gibt es unabhängige Fachinformationen für die Impfberatung über das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Das BAG wird beraten durch die ausserparlamentarische Eidgenössische Kommission für Impffragen (EKIF), die seit 2011 für die jährlichen Impfempfehlungen zuständig ist. Die nachstehende Tabelle fasst online und kostenlos verfügbare Informationen für Ärztinnen und Ärzte für die Schweiz zusammen.

Neben diesen online Ressourcen steht allen Fachpersonen auch die Registrierung bei Infovac offen. Die Mitgliedschaft beinhaltet einen monatlichen Newsletter (Infovac-Bulletin), individuelle Impfberatung per E-Mail mit persönlicher Beantwortung aller Impffragen innert 1-2 Arbeitstagen sowie Zugriff auf verschiedene nützliche Dokumente und alle früheren Infovac-Bulletins. Eine Mitgliedschaft kostet 25 CHF pro Jahr. Unabhängige interaktive Fortbildungen, zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden im klinischen Alltag werden in jährlich mehrmals stattfindenden VacUpdate Seminaren angeboten (8).

Leitender Arzt/Leiter

Ostschweizer Kinderspital, Infektiologie & Spitalhygiene

Claudiusstrasse 6

9006 St. Gallen

christian.kahlert@kispisg.ch

Reisemedizin, Klinik für Infektiologie/Spitalhygiene

Kantonsspital St. Gallen

Rorschacher Strasse 95

9007 St. Gallen

Frau Dr. Niederer-Loher ist Mitglied der Infovac-Experten und wird für diese Tätigkeit vom Bundesamt für Gesundheit entlohnt. Daneben arbeitet sie unentgeltlich in der eidgenössischen Kommission für Impffragen. Weitere Interessenskonflikte haben die Autoren im Zusammenhang mit diesem Artikel nicht deklariert.

Literatur :

1. EMA. EU Orphan Regulation No 141/2000 [Internet]. European Medicines

Agency. 2018 [cited 2022 Apr 27]. Available from: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/orphan-designation-overview

2. BAG B für G. Masern Schweiz – Ausbrüche 2019 [Internet]. [cited 2022 Apr 27]. Available from: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/vergangene-epidemien-pandemien/masern-lagebericht-schweiz.html

3. Wang R, Jing W, Liu M, Liu J. Trends of the Global, Regional, and National Incidence of Measles, Vaccine Coverage, and Risk Factors in 204 Countries From 1990 to 2019. Frontiers in Medicine [Internet]. 2022 [cited 2022 Apr 24];8. Available from: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fmed.2021.798031

4. Craig AT, Heywood AE, Worth H. Measles epidemic in Samoa and other Pacific

islands. The Lancet Infectious Diseases. 2020 Mar 1;20(3):273–5.

5. UNICEF and WHO warn of perfect storm of conditions for measles outbreaks,

affecting children [Internet]. [cited 2022 May 5]. Available from: https://www.who.int/news/item/27-04-2022-unicef-and-who-warn-of–perfect-storm–of-conditions-for-measles-outbreaks–affecting-children

6. Lisa ST, Clara Z, J DM, Bernhard W, Caesar G, Peter C, et al. Impfskepsis: 10 Punkte für eine erfolgreiche Impfberatung. Primary and Hospital Care [Internet]. 2022 Mar 9 [cited 2022 Apr 24];(3). Available from: https://primary-hospital-care.ch/article/doi/phc-d.2022.20103

7. WHO Infodemic [Internet]. [cited 2022 Apr 27]. Available from:

https://www.who.int/health-topics/infodemic

8. Medvis | VacUpdate [Internet]. [cited 2022 May 5]. Available from:

https://www.medvis.ch/veranstaltungen/vacupdate