Sie sind es gewohnt, dass wir als Aerzteverlag medinfo AG bei der Weiterentwicklung unserer Fortbildungszeitschriften nicht stehen bleiben – zum Beispiel mit CME-KERN-Credits der SGAIM oder Peer-Review. Um allen neuen Aufgaben an Qualitätssteigerung gerecht zu werden, führt Internist Dr. Hans Kaspar Schulthess als Chefredaktor das Heft. Um ein zeitnahes Feedback unserer Leser zu erhalten, baten wir Sie bereits ein Jahr nach unserer letzten Leserumfrage erneut um Ihre Einschätzung und Meinung. Wir freuen uns über die erneute Bestätigung, vieles in der ärztlichen Fortbildung richtig zu machen.

Einbezug von Patienten in die Behandlung mit DOACs

Am Satellitensymposium von Daiichi Sankyo anlässlich des Cardiology Update 2019 in Davos standen die direkten Antikoagulantien, die Bedeutung von RCT, Real World Daten, Guidelines und ihre Bedeutung für die klinische Praxis sowie die Antikoagulation bei Hochrisiko-Patienten zur Diskussion.

Randomisierte kontrollierte Studien (RCT), Real-World-Evidenz (RWE) und Richtlinien

Patienten mit Vorhofflimmern sind im Hinblick auf eine Antikoagulation immer noch unterbehandelt. Die direkten (neuen) oralen Antikoagulantien (DOACs) haben zwar zu einer Zunahme der Verschreibungen beigetragen, aber es wird noch nicht bei jedem Patient eine Antikoagulation verordnet. Derzeit sind vier verschiedene DOACs zugelassen, nämlich Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban und Edoxaban. Sie wurden in 4 grossen randomisierten, kontrollierten und prospektiven Studien gegenüber dem Vitamin K-Antagonisten Warfarin im Hinblick auf die Prävention von Schlaganfällen und systemische Embolie sowie das Risiko für Blutungen untersucht (1-4).

Die Resultate dieser Studien sind konsistent aber doch variabel, stellte Prof. Dr. med. A. John Camm, London, fest. Die Unterschiede sind auf unterschiedliche Patientenpopulationen mit verschiedenen CHADS2- und HAS-BLED Scores und zum Teil unterschiedlichen Definitionen (z.B. für schwere Blutung) zurückzuführen. Ein direkter Vergleich zwischen den verschiedenen DOACs ist deshalb nicht möglich. Aus denselben Gründen sind indirekte Vergleiche bezüglich Wirksamkeit und Sicherheit auch nicht wirklich verlässlich, wie der Referent ausführte. Einen besten DOAC für alle Gegebenheiten gibt es allerdings nicht. Real-World-Daten sind unerlässlich zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln in der klinischen Routinepraxis. Sie weisen aber eine Menge von Biases auf, die schwierig zu adjustieren sind. Der Referent wies auf verschiedene Real World Untersuchungen hin, die DOACs mit Warfarin bei Patienten mit Vorhofflimmern verglichen. Sie alle widerspiegeln die günstigen Resultate der entsprechenden Zulassungsstudien. Dabei muss berücksichtigt werden, dass Patienten in der Real World gewöhnlich komplexere Behandlungsschemata aufweisen als Patienten in den RCT. Die Vorzüge der DOACs wurden auch in den Guidelines berücksichtigt, wie der Referent ausführte. In den ESC-Guidelines zur Schlaganfallprävention werden DOACS zur Schlaganfallprävention einer Antikoagulation mit Warfarin vorgezogen (I/A).

Die Resultate dieser Studien sind konsistent aber doch variabel, stellte Prof. Dr. med. A. John Camm, London, fest. Die Unterschiede sind auf unterschiedliche Patientenpopulationen mit verschiedenen CHADS2- und HAS-BLED Scores und zum Teil unterschiedlichen Definitionen (z.B. für schwere Blutung) zurückzuführen. Ein direkter Vergleich zwischen den verschiedenen DOACs ist deshalb nicht möglich. Aus denselben Gründen sind indirekte Vergleiche bezüglich Wirksamkeit und Sicherheit auch nicht wirklich verlässlich, wie der Referent ausführte. Einen besten DOAC für alle Gegebenheiten gibt es allerdings nicht. Real-World-Daten sind unerlässlich zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln in der klinischen Routinepraxis. Sie weisen aber eine Menge von Biases auf, die schwierig zu adjustieren sind. Der Referent wies auf verschiedene Real World Untersuchungen hin, die DOACs mit Warfarin bei Patienten mit Vorhofflimmern verglichen. Sie alle widerspiegeln die günstigen Resultate der entsprechenden Zulassungsstudien. Dabei muss berücksichtigt werden, dass Patienten in der Real World gewöhnlich komplexere Behandlungsschemata aufweisen als Patienten in den RCT. Die Vorzüge der DOACs wurden auch in den Guidelines berücksichtigt, wie der Referent ausführte. In den ESC-Guidelines zur Schlaganfallprävention werden DOACS zur Schlaganfallprävention einer Antikoagulation mit Warfarin vorgezogen (I/A).

Antikoagulation bei Hochrisiko- und schwierig behandelbaren Patienten

Hochrisikopatienten mit Vorhofflimmern stellen eine wichtige Gruppe von Patienten in der klinischen Praxis dar, weil diese Gruppe besonders zur Unterbehandlung oder sogar zu keiner Antikoagulation neigt, stellte PD Dr. med. Mehdi Namdar, Genf, fest.

Ein spezielles Problem ist die eingeschränkte Nierenfunktion. Die Bedeutung der Nierenfunktion wurde in der ENGAGE-AF- TIMI 48 Studie untersucht (5). Dabei wurde Edoxaban 60 mg/d mit Warfarin verglichen. Patienten, die am Studieneinschluss oder während der Studie, eine Creatininclearance ≤ 50ml/min aufwiesen, wurden auf die reduzierte Dosis von 30 mg eingestellt. Die präspezifizierte Subgruppenanalyse bei Patienten, die eine Creatininclearance ≤ 50ml/min hatten, ergab vergleichbare Sicherheits- und Wirksamkeitsprofile mit Patienten mit einer Creatininclearance über 50ml/min. Edoxaban 60/30 resultierte in einem günstigeren Outcome. Ein weiteres Problem stellen Krebspatienten mit Vorhofflimmern dar. Sie weisen erhöhte thrombotische und Blutungsrisiken auf, wodurch die Antikoagulation zur Herausforderung wird. In der ENGAGE-AF-TIMI 48 Studie (6) war Malignität mit einem höheren Risiko für Tod und schwere Blutungen assoziiert. Die Behandlung mit Edoxaban war vergleichbar mit Warfarin in der Prävention von Schlaganfall und systemischer Embolieereignisse und hatte ein vergleichbares Blutungsprofil. Edoxaban interagiert nur wenig mit CYP4503A4 und hat damit ein geringeres Potential für Medikamenteninteraktionen, was insbesondere bei Patienten unter Chemotherapie von Bedeutung sein kann. Bei Patienten mit Vorhofflimmern, die eine Malignität entwickeln, kann Edoxaban eine praktische Alternative zu Warfarin in der Prävention von Schlaganfall mit erhaltenem Sicherheitsprofil bedeuten. In der Hokusai VTE Cancer Studie erwies sich Edoxaban als Alternative zur gängigen Therapie mit LMWH bei Krebspatienten mit VTE (7). Es zeigte sich aber auch, dass Patienten mit gastrointestinalen Tumoren mehr Blutungen erleiden als unter LMWH, weshalb der Referent zur Vorsicht bei diesen Tumoren rät.

Ein spezielles Problem ist die eingeschränkte Nierenfunktion. Die Bedeutung der Nierenfunktion wurde in der ENGAGE-AF- TIMI 48 Studie untersucht (5). Dabei wurde Edoxaban 60 mg/d mit Warfarin verglichen. Patienten, die am Studieneinschluss oder während der Studie, eine Creatininclearance ≤ 50ml/min aufwiesen, wurden auf die reduzierte Dosis von 30 mg eingestellt. Die präspezifizierte Subgruppenanalyse bei Patienten, die eine Creatininclearance ≤ 50ml/min hatten, ergab vergleichbare Sicherheits- und Wirksamkeitsprofile mit Patienten mit einer Creatininclearance über 50ml/min. Edoxaban 60/30 resultierte in einem günstigeren Outcome. Ein weiteres Problem stellen Krebspatienten mit Vorhofflimmern dar. Sie weisen erhöhte thrombotische und Blutungsrisiken auf, wodurch die Antikoagulation zur Herausforderung wird. In der ENGAGE-AF-TIMI 48 Studie (6) war Malignität mit einem höheren Risiko für Tod und schwere Blutungen assoziiert. Die Behandlung mit Edoxaban war vergleichbar mit Warfarin in der Prävention von Schlaganfall und systemischer Embolieereignisse und hatte ein vergleichbares Blutungsprofil. Edoxaban interagiert nur wenig mit CYP4503A4 und hat damit ein geringeres Potential für Medikamenteninteraktionen, was insbesondere bei Patienten unter Chemotherapie von Bedeutung sein kann. Bei Patienten mit Vorhofflimmern, die eine Malignität entwickeln, kann Edoxaban eine praktische Alternative zu Warfarin in der Prävention von Schlaganfall mit erhaltenem Sicherheitsprofil bedeuten. In der Hokusai VTE Cancer Studie erwies sich Edoxaban als Alternative zur gängigen Therapie mit LMWH bei Krebspatienten mit VTE (7). Es zeigte sich aber auch, dass Patienten mit gastrointestinalen Tumoren mehr Blutungen erleiden als unter LMWH, weshalb der Referent zur Vorsicht bei diesen Tumoren rät.

DOACs bei alten und sehr alten Patienten

Die ältere Bevölkerung wird immer mehr zunehmen und damit auch die Population mit Vorhofflimmern, stellte PD Dr. med. Stefan Engelter, Basel, fest.

Einer der Gründe, eine orale Antikoagulation nicht zu verschreiben, ist die Nichtadhärenz älterer Personen. Die Literatur weist indessen daraufhin, dass ältere Personen ihre Medikationen korrekt einnehmen. Ein zweiter Grund ist das Sturzrisiko und die damit verbundenen Blutungen. Eine Studie hat allerdings gezeigt, dass eine Person etwa 295 Mal fallen muss, um den Nutzen von Warfarin aufzuheben. Die Sturzgefahr stellt somit keinen Grund für das Weglassen der Antikoagulation bei alten Patienten dar. Weder Gebrechlichkeit noch Demenz sind eine Kontraindikation für eine Antikoagulation. Der Nutzen von DOACs gegenüber VKA bei alten und gebrechlichen Patienten wurde am besten für Edoxaban und Apixaban nachgewiesen. Der klinische Nettonutzen war in der ENGAGE-AF-TIMI 48 Studie (8) bei mehr als 75-jährigen Patienten sogar noch grösser als bei jüngeren Patienten. Der Mangel an head-to-head Vergleichen zwischen den einzelnen NOACs verbietet indessen klare Schlussfolgerungen und Präferenzen.

Einer der Gründe, eine orale Antikoagulation nicht zu verschreiben, ist die Nichtadhärenz älterer Personen. Die Literatur weist indessen daraufhin, dass ältere Personen ihre Medikationen korrekt einnehmen. Ein zweiter Grund ist das Sturzrisiko und die damit verbundenen Blutungen. Eine Studie hat allerdings gezeigt, dass eine Person etwa 295 Mal fallen muss, um den Nutzen von Warfarin aufzuheben. Die Sturzgefahr stellt somit keinen Grund für das Weglassen der Antikoagulation bei alten Patienten dar. Weder Gebrechlichkeit noch Demenz sind eine Kontraindikation für eine Antikoagulation. Der Nutzen von DOACs gegenüber VKA bei alten und gebrechlichen Patienten wurde am besten für Edoxaban und Apixaban nachgewiesen. Der klinische Nettonutzen war in der ENGAGE-AF-TIMI 48 Studie (8) bei mehr als 75-jährigen Patienten sogar noch grösser als bei jüngeren Patienten. Der Mangel an head-to-head Vergleichen zwischen den einzelnen NOACs verbietet indessen klare Schlussfolgerungen und Präferenzen.

1. Connolly SJ et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl JMed 2009;361:1139-51

2. Patel MR et al. Rivaroxaban versus Warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. N Engl J Med 2011;365:883-91

3. Granger CB et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation N Engl J Med 2011;365:981-92

4. Giugliano RP et al Edoxaban versus Warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl JMed 2013;369:2093-104

5. Bohula EA et al. Impact of Renal Function on Outcomes With Edoxaban in the ENGAGE AF-TIMI 48 Trial. Circulation. 2016;134:24-36

6. Fanola CL et al Efficacy and safety of edoxaban in patients with active malignancy and atrial fibrillation: Analysis of the ENGAGE AF-TIMI 48 trial. J Heart Assoc 2018;7(16):e008987. Doi 10.1161/ JAHA 118.008987

7. Kraaiipoel N et al. Clinival impact of bleeding in cancer-associated venous thromboembolism: results from the Hokusai VTE Cancer Study. Thromb Haemost 2018;118:1439-48

8. Kato ET et al. Efficacy and safety of Edoxaban inelderly patients with atrial fibrillation in the ENGAGE TIMI 48 trial. J Am Heart Assoc2016;5:e003432, doi:10.1161/JAHA116.003432

Paradigmenwechsel in der Erstlinientherapie des NSCLC

Am Symposium von MSD anlässlich des ersten SOHC wurden die immun-onkologischen Fortschritte in der Erstlinien-Behandlung des NSCLC besprochen.

Die Meilensteine der Therapie des NSCLC mit Checkpoint-Inhibitoren sind die Einführung von Nivolumab als Zweitlinientherapie im Jahre 2015, die Studien mit Nivolumab, und Atezolizumab als Zweitlinientherapie sowie Pembrolizumab als Erstlinientherapie bei PD-L1 pos. im Jahre 2016, Pembrolizumab als Erstlinientherapie bei PD-L1 pos., sowie Pembrolizumab und Chemotherapie als Erstlinientherapie im Jahre 2017 und Durvalumab im Stadium III des nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms (NSCLC)2018, stellte Prof. Dr. med. Solange Peters, Lausanne, fest. Die Referentin besprach die Resultate der KEYNOTE-024 Studie, die den PD-1 (Programmed Cell Death 1 Protein)-Inhibitor Pembrolizumab als Monotherapie im Vergleich zu einer Platin-haltigen Chemotherapie bei Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC und hoher Tumor-PD-L1-Expression (TPS ≥ 50 %) in der Erstlinie untersuchte. In die Studie wurden Patienten mit NSCLC, unabhängig von der Tumorhistologie eingeschlossen, die keine genomischen Tumoraberrationen vom EGFR- oder ALK-Typ aufgewiesen hatten. Die Ergebnisse des mehr als zweijährigen Follow-up zeigen unter anderem, dass Pembrolizumab das mediane Gesamtüberleben im Vergleich zu Chemotherapie um mehr als das Doppelte verlängert. Zudem zeigten die Daten ein medianes Gesamtüberleben von 30 Monaten unter Pembrolizumab gegenüber 14,2 Monaten unter Chemotherapie. In der KEYNOTE-042 Studie war die Subgruppe mit PD-L1 ≥50% der Hauptantreiber für OS Nutzen. Fast alle Studien haben bislang eine positive Beziehung zwischen klinischem Nutzen von PD1 oder PD-L1 Inhibitoren und PD-L1 Expression gezeigt. Bezüglich Biomarker für NSCLC muss festgehalten werden, dass die meisten Daten eher von einem Cut-Off Wert als von durch Expressionsraten bestimmten Kohorten stammen.

Wie erkennt das Immunsyste Krebs als Fremdantigen?

Die Prävalenz somatischer Mutationen (Anzahl Mutationen pro Megabase) ist am geringsten beim pilozytischen Astrozytom (<< 0.1), und nimmt über Pankreas- und Brustkarzinom (1.0), Leberzellkarzinom (5.0) und Plattenepithellungenkarzinom (10.0) zu. Am höchsten ist sie beim Melanom (> 10). Eine hohe Wahrscheinlichkeit für Neoantigene (Prävalenz für somatische Mutationen >8.0) zeigen Magen- Kopf- und Halskarzinome, Zervix- und Kolonkarzinom, kleinzelliges Lungenkarzinom, Blasen- und Lungenkarzinom und das Melanom. Neuere technische Innovationen haben es ermöglicht, die Immunantwort auf patientenspezifische Neoantigene, die als Folge tumorspezifischer Mutationen entstehen, zu zerlegen. Die Erkennung solcher Neoantigene ist ein wichtiger Faktor für die Wirkung klinischer Immuntherapien. Die Mutationszahl wird durch gesamte Exomsequenzierung ermöglicht. Dies setzt eine Harmonisierung der verschiedenen Assays zur Bestimmung der Tumorlast voraus. Entsprechende Studien sind in Deutschland und den USA am Laufen. Die Referentin stellte Korrelationskurven zwischen objektiver Ansprech-

rate und Anzahl kodierender somatischer Mutationen bei verschiedenen Krebsarten vor. Die Gesamtkorrelation beträgt dabei 0.74 (p < 0.001).

Einfluss des Darm-Mikrobioms auf die Immuntherapie bei Melanompatienten

Obschon grosse Fortschritte in der Behandlung des Melanoms und auch anderer Krebsarten mit Hilfe von gegen CTLA-4 und/oder PD-1 Protein gerichteten Therapien erzielt worden sind, ist das Ansprechen gegen diese Therapien oft heterogen und nicht dauerhaft. Faktoren ausserhalb der Tumor-Genetik beeinflussen die Krebsentstehung und die Therapie. Diese umfassen Wirtsfaktoren wie das Darm-Mikrobiom. Dabei zeigten sich signifikante Unterschiede in Diversität und Zusammensetzung des Darm-Mikrobioms zwischen Responders und Non-Responders. Die verschiedenen Daten führen zu einem Immunogramm hoher Komplexität, welches aus der Tumorlast, der Neoantigenlast, dem generellen Immunstatus, dem Mikrobiom, der Infiltration mit Immunzellen, der Absenz von Checkpoints (PD-L1), der Absenz von löslichen Inhibitoren, dem Fehlen eines hemmenden Tumormetabolismus und der Tumorsensitivität auf Immuneffektoren besteht. Daraus ergibt sich ein grosses Potential für sinnvolle Kombinationen zur Verbesserung der Wirkung der Immuntherapie, wie die Referentin aufzeigte. Dabei sind Therapien, die die CTLA 4 Blockade mit der PD-1 Hemmung kombinieren von besonderem Interesse.

Die Referentin verwies auf die KEYNOTE-189 Studie, die zeigte, dass die Gabe von Pembrolizumab zu einer Platin/Pemetrexed Therapie der Platin/Pemetrexed Therapie allein, unabhängig von PD-L1-Expression, überlegen war.

In der IMPower150 Studie war Atezolimumab plus Carboplatin / Paclitaxel / Bevacizumab gegenüber Carboplatin / Paclitaxe

l / Bevacizumab überlegen, ebenfalls unabhängig vom PD-L1-Expressionsstatus. Bei EGFR mutiertem NSCLC war Atezolizumab / Bevacizumab plus Carboplatin überlegen gegenüber Bevacizumab/Carboplatin, Azolizumab + Carboplatin war aber Bevacizumab + Carboplatin nicht überlegen: kein Benefit ohne Bevacizumab.

KEYNOTE-407 zeigte Überlegenheit der Kombination von Pembrolizumab/Taxan/Carboplatin gegenüber Carboplatin/Taxan allein, unabhängig von PD-L1.

Die IMPower 131 Studie ergab Überlegenheit von Pembrolizumab/Carboplatin/nabPaclitaxel gegenüber Carboplatin/nabPaclitaxel unabhängig von PD-L1.

In CheckMate 227 war das PFS mit der Kombination Ipilimumab / Nivolumab signifikant länger als mit Platin-basierter Chemotherapie (p = 0.0002) bei Tumormutationslast ≥ 10 Mb unabhängig von PD-L1. Diese Resultate bestätigen den Nutzen von Nivolumab plus Ipilimumab beim NSCLC und die Rolle der Tumormutationslast als Biomarker für die Patientenauswahl.

Wird die Immunonkologie Standard Frontline Option für alle Patienten?

So die zusammenfassende Frage der Referentin, die sie mit der folgenden Zusammenstellung erläuterte:

Monotherapie:

- Pembrolizumab (KEYNOTE-024, KEYNOTE-042)

- Nivolumab (CheckMate 026)

Immunonkologie + Immunonkologie:

- Nivolumab + Ipilimumab (CheckMate 568, CheckMate 227)

- Durvalumab + Tremelimumab (MYSTIC, NEPTUNE)

- Nivolumab-Pembrolizumab/Epacadostat

- Pembrolizumab/Ipilimumab (KEYNOTE-598)

Immunonkologie + Chemotherapie:

- Atezolimumab (IMPower 120, IMPower 131, IMPower 132, IMPower 150)

- Pembrolizumab (KEYNOTE-189, KEYNOTE-407)

- Nivolumab ( CheckMate 227, CheckMate 722)

- Nivolumab + Ipilimumab (CheckMate 9LA

- Durvalumab + Tremelimumab (POSEIDON)

Quelle: MSD-Satellitensymposium, SOHC Kongress, Zürich, 28.06.2018

riesen@medinfo-verlag.ch

Rezidivierende Aspirationspneumonien einer Patientin mit ausgeprägter Hiatushernie

Die vorgestellte Patientin ist 82 Jahre alt und aufgrund eines allergischen Asthmas in langjähriger pneumologischer Behandlung in unserer Institution. Im Herbst und Winter 2017 erlitt sie 3 konsekutive Pneumonien, welche jeweils eine stationäre Behandlung erforderten. Dies legte das Bestehen einer gemeinsamen Grundproblematik nahe, welche der Klärung bedurfte.

Ausgangssituation und Anamnese

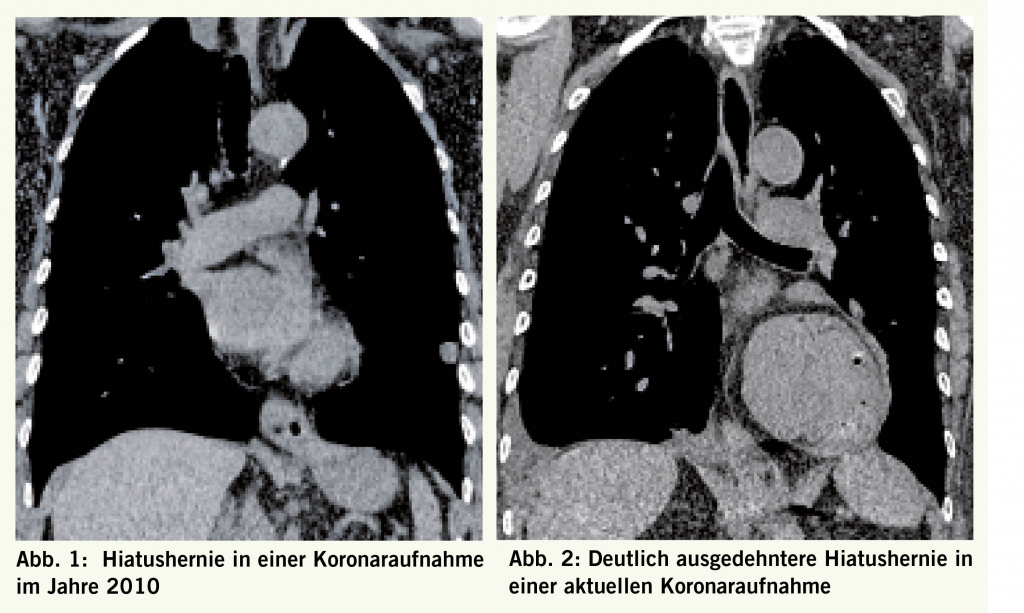

Das erwähnte Asthma der Patientin ist gut kontrolliert und für die Patientin nicht einschränkend. Anamnestisch besteht eine Hiatushernie, welche auch in unserer Einrichtung radiologisch und gastroskopisch bestätigt wurde (Abb. 1). Die Ätiologie, sowie der Entstehungszeitpunkt ebendieser ist nicht bekannt. Eine symptomatische Behandlung erfolgte mit 40mg Esomeprazol morgens und sorgte über längere Zeit für klinische Unauffälligkeit.

Die Patientin leidet an zahlreichen orthopädischen Beschwerden, aufgrund dieser sie sich auch mehreren operativen Eingriffen unterziehen musste, befand sich aber über weite Strecken in einem guten Allgemeinzustand und war pneumologisch stabil.

Ihr Zustand verschlechterte sich jedoch im Herbst und Winter des Jahres 2017 mehrfach. Die Patientin erlitt 3 Bronchopneumonien über einen Zeitraum von 3 Monaten. Diese erforderten jeweils eine stationäre Aufnahme und Therapie, sowie eine mit zunehmender Infektzahl schwierigere Rehabilitation.

Die kurzen Infektintervalle legten den Verdacht auf eine basal ursächliche Pathologie nahe. Die bekannte Hiatushernie wurde als Ursache in Betracht gezogen, jedoch muss hierbei die akut aufgetretene Symptomatik nach jahrelanger klinischer Stummheit begründet werden.

Diskussion und Diagnose

Die Zahl, sowie das kurze Zeitintervall in denen die Infektionen manifest wurden, legt den Verdacht auf eine sekundäre Entstehung nahe. Bei bekannter Hiatushernie muss differenzialdiagnostisch eine aspirationsassoziierte Genese einbezogen werden. Es stellt sich hierbei jedoch die Frage, weshalb sich die besagte Hernie als bisher symptomfrei präsentierte. Daher wurde im Januar 2018 eine Computertomographie angefertigt, welche eine ausgeprägte Progredienz der bekannten Hernie zeigte (Abb. 2). Hiermit konnte die klinische Situation erklärt und die therapeutische Richtung gewiesen werden. Das weitere Vorgehen besteht optimalerweise aus der operativen Sanierung der anatomischen Begebenheiten oder aber der medikamentösen, sowie diätetischen Aspirationsprophylaxe.

LungenZentrum Hirslanden

Witellikerstrasse 40

8032 Zürich

Fabian.Gardin@uzh.ch

LungenZentrum Hirslanden

Witellikerstrasse 40

8032 Zürich

Literatur:

Boswell MV et al. Interventional techniques in the management of chronic spinal pain: evidence-based practice guidelines. Pin Physician 2005;8:1-47

Broen MPG. Prevalence of pain in Parkinson’s disease: a systematic review using the Modified QUADAS Tool. Movement Disordr 2012:480-4

Busis NA. Femoral and obturator neuropathoes Neurol Clin 1999;17:633-53

Trenkwalder C et al. The restless legs syndrome. Lancet Neurol 2005:4:465-75

Williams TH, Robinson AH. Entrapment neuropathies of the foot and ankle Orthop Trauma 2009;23(6):404-11

Adhärenz und Digitalisierung im Fokus

Die 2. Boehringer Ingelheim Diabetes Key Note Session, die am 5. Dezember 2018 in Bern stattfand, stand im Zeichen der Therapieadhärenz. Prof. Roger Lehmann, Leiter Diabetologie und klinisches Inseltransplantationsprogramm, Universitätsspital Zürich, zeigte eindrücklich auf, was die moderne Diabetes-Therapie leisten und wie die Adhärenz in der Praxis konkret verbessert werden kann. Prof. Andréa Belliger, Prorektorin PH Luzern und Co-Leiterin IKF Luzern, präsentierte im Anschluss, wie digitale Lösungen das Diabetes-Management unterstützen können.

Knapp 400 000 Menschen leben in der Schweiz mit einem Typ-2-Diabetes (T2D). Die Folgen des relativen Insulinmangels können eine Vielzahl von Organen wie Leber, Muskeln, Darm, Gehirn und Niere betreffen. Zudem tragen diabetesbedingte Gefässschädigungen dazu bei, dass 75% aller T2D-Patienten an einem kardiovaskulären Ereignis versterben.

Moderne Therapieoptionen wie beispielsweise SGLT-2-Inhibitoren können die Gesamtmortalität um bis zu 32% senken. Doch in der Praxis nehmen 58% aller Diabetiker in der Schweiz ihre Antidiabetika nicht regelmässig ein, was die Wirksamkeit der Therapie beeinträchtigt. Denn gute Adhärenz ist entscheidend für den Therapieerfolg: Die Gesamtmortalität von Diabetikern mit guter Adhärenz liegt um 28% tiefer als diejenige von Diabetikern mit schlechter Adhärenz.

Je einfacher die Therapie, desto besser die Adhärenz

Ein Hauptgrund für mangelnde Adhärenz ist laut Professor Lehmann, dass Patienten und Ärzte oft unterschiedliche Prioritäten haben, was das Behandlungsziel betrifft: Während der Patient primär Hypoglykämien und Gewichtszunahme vermeiden möchte, hat der behandelnde Arzt ausserdem noch alle anderen Risikofaktoren im Blick, die zu mikro- und makrovaskulären Komplikationen führen können. Der daraus resultierende multifaktorielle Behandlungsansatz kann zu komplexen Therapieplänen mit hoher Tablettenzahl führen, was eine verminderte Adhärenz zur Folge hat. Denn: Je mehr Tabletten ein Patient einnehmen sollte, desto weniger genau hält er sich an den Therapieplan. Helfen kann hier, den Therapieplan zu vereinfachen, was sich beispielsweise durch die geschickte Wahl von Kombinationspräparaten erreichen lässt. So kann die Tablettenzahl reduziert und gleichzeitig ein multifaktorieller Behandlungsansatz verfolgt werden.

Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser

Neben einer Vereinfachung des Therapieplans können vertrauensbildende Erfahrungen mit dem behandelnden Arzt die Adhärenz fördern. Fühlt sich ein Patient vom Arzt ernst genommen und verstanden, steigt seine Motivation – und dies ist ein entscheidender Faktor für den Behandlungserfolg. Zudem ist es wichtig, dem Patienten verständlich und transparent zu erklären, was der Nutzen der einzelnen Medikamente ist. Unterstützend wirken können hier technische Hilfsmittel wie beispielsweise Apps, die dem Patienten aufzeigen, wie sich eine bestimmte Therapie auf sein individuelles Risiko für Folgeerkrankungen auswirken kann.

Diabetes-Management im digitalen Zeitalter

Technische Hilfsmittel werden immer mehr zum festen Bestandteil des modernen Diabetes-Managements. Angetrieben durch den globalen Vormarsch des Smartphones ist Digital Diabetes Care mittlerweile zu einem eigenen boomenden Wirtschaftszweig geworden, wie Professorin Belliger in ihrem Vortrag erläuterte. Als erfolgreichstes Ertragsmodell gelten momentan sogenannte «Bundle Apps», multifunktionale Apps, die mit externen Komponenten wie zum Beispiel mobilen Glukosesensoren gekoppelt werden können. Solche digitalen Lösungen ermöglichen Patienten den Zugriff auf die eigenen Gesundheitsdaten einschliesslich detaillierter Analysen, Visualisierungen und Prognosen. Dies kann nicht nur die Motivation der Patienten fördern, sondern auch den behandelnden Ärzten einen echten Mehrwert bieten.

Ob digitale Lösungen längerfristig dazu beitragen werden, die Adhärenz im Diabetes-Management positiv zu beeinflussen und somit idealerweise die Lebenserwartung von Typ-2-Diabetikern zu steigern, bleibt abzuwarten. Bisher nutzen nur 5% aller Menschen mit Diabetes digitale Hilfsmittel. Fest steht, dass solche Hilfsmittel immer nur unterstützend wirken, niemals aber eine auf Vertrauen basierende, gemeinsame Entscheidungsfindung zwischen Patient und Arzt ersetzen können.

Quelle: Boehringer Ingelheim Diabetes Key Note Session, 5.12.2018, Bern

Rezepte für die chronische Schmerztherapie

Die Schmerzregulation im menschlichen Körper besteht, wie Frau Dr. med. Monika Jaquenod-Linder, Zürich feststellte, einerseits aus der Schmerzwahrnehmung (Aktion) und andererseits der Schmerzverarbeitung (Reaktion). Die Schmerzwahrnehmung kann zu Angst und Panik führen, die Schmerzverarbeitung hat eine psychologische Dimension. Das Schmerzsystem verfügt über die aufsteigenden Schmerzbahnen, die die Schmerzsignale an das Gehirn weiterleiten. Die Schmerzhemmung geschieht über das Opioidsystem und über Serotonin und Noradrenalin. Die Bildung dieser Stoffe wird im Gehirn angeregt, das so eine kontrollierende Wirkung auf die Schmerzverarbeitung ausüben kann.

Das WHO Studenschema der Schmerztherapie ist ein überholtes Prinzip, wie die Referentin erklärte. Es ist 1986 für die Tumorschmerztherapie konzipiert worden, berücksichtigt keine neuen pharmakologischen Erkenntnisse und berücksichtigt auch pathophysiologische Mechanismen nicht in ausreichendem Masse.

Opioide und ihre Problematik

Starke und häufig verschriebene Medikamente sind Opioide, deren Nebenwirkungen davon abhängen, ob sie akut oder chronisch eingenommen werden. So können Atemdepression, Obstipation, Nausea und Erbrechen, Mundtrockenheit (Auswirkung auf die Zähne?), Immunsuppression (?), Hyperalgesie und Sturzneigung bei akuter Therapie auftreten. Bei chronischer Therapie können dies Obstipation, Nausea, Erbrechen, Mundtrockenheit, Toleranzentwicklung, Immunsuppression, Auswirkungen auf das endokrine System (Hypogonadismus, Abfall von Testosteron, LK, Estradiol, Progesteron), Hyperalgesie und Sturzneigung sein.

Opioide sind hochpotente Mittel zur Schmerztherapie, die durch Aktivierung der µ-Rezeptoren im Rückenmark und Hirn wirken. Opioide eignen sich für die Palliativversorgung und für akute Schmerzen. Bei Langzeittherapie entwickelt der Körper Toleranz. Das endogene Opioidsystem dient der Schmerzlinderung und der körperlichen Homöostase. Es geht mit Belohnung, Sucht, sexueller Aktivität, besserer Gemütslage, sozialer Funktion, Atmung, Durst, Temperaturregelung etc. einher. Die exogene Zufuhr von Opioiden stört diese Homöostase. Neben einem Defizit der «Belohnung» per se bewirken chronische Schmerzen Einschränkung von Lust, Freude, «Drive» und erhöhen damit das Opioidabhängigkeitsrisiko. Die dopaminerge Stimulation durch Opioide führt zu Belohnung, reduziert Schmerzen physischer Art und von sozialer Isolation und Trennung (2). Bei erstmaliger Anwendung werden Opioide zu 70% zur Schmerzlinderung und in 30% der Fälle eingenommen, um «high» zu werden. Bei Befragung von Opioid-Patienten durchschnittlich 4 Jahre nach der ersten Anwendung geben als Beweggrund der Therapie 81% Schmerzlinderung an, 73.8% um «high» zu werden, 71% für mehr Energie, 51.2% gegen Angstzustände und 35.7% um besser schlafen zu können (3).

Der Anstieg des Opioid-Verbrauchs ist auf verschiedene Tatsachen zurückzuführen. Vor 25 Jahren wurde die Indikation auf nicht-Tumorschmerzen ausgedehnt. Schmerzfreiheit wird als Menschenrecht und ärztliche Pflicht gesehen. Der Dosisanstieg wird nicht als Problem gesehen und den Opioiden keine oder minimale Sucht attestiert und es gibt keine Evidenz für Nachteile. Opioide werden durch die Pharmaindustrie überbeworben und eine Patientenedukation fehlt. Bei unkontrollierten postoperativen Schmerzen erfolgt kein Ausschleichen nach Entlassung, weitere Dosiseskalation. Patienten ziehen Immediate Release (IR) Opioide den Extended Release (ER) Präparaten vor (4). Sie umfassen die Mehrheit der Opioidverschreibungen.

LONTS-Leitlinie (Langzeitanwendungen von Opioiden bei nichttumorbedingten Schmerzen)

Die neue Fassung gibt folgende Empfehlungen für die Praxis: Setzen realistischer Ziele; regelmässige Überprüfung der Indikation; Absetzen der Opioidmedikation / Opioidpause erwägen; Höchstdosis von Morphinäquivalenten (120 mg/d); gute Patientenaufklärung.

Ein multimodaler Ansatz ist wichtig. Es stellt sich die Frage, ob eine Schmerzlinderung ohne Funktionsverbesserung ein Grund zum Absetzen der Opioide ist. Es werden klare Aussagen zur Galenik gemacht. Analgetika mit verzögerter Freisetzung (oral oder transdermal) sind zu bevorzugen und in der Langzeittherapie sollte eine Bedarfsmedikation mit nichtretardierten opioidhaltigen Analgetika nicht durchgeführt werden (anders als in der Palliativmedizin). Häufige Nebenwirkungen sind Übelkeit und Erbrechen (wegen Toleranzentwicklung nur vorübergehend), Obstipation (persistiert typischerweise und erfordert spezifische Prophylaxe und Therapie).

In einer kürzlich erfolgten Publikation wurden vermehrt Pneumokokkeninfekte (Differentialdiagnose Immunsuppression) bei Therapie mit Opioiden beschrieben (5). In der Schweiz wurde zwischen 2006 und 2013 ein 100% Konsumanstieg an Opioiden vermerkt. 80% der Verschreibungen waren für Nicht-Tumorschmerzen. Das meist verwendete Opioid ist Fentanyl und den höchsten proportionalen Anstieg verzeichnete Methadon (+1525%). Für Oxycodon wurde eine Verschreibungszunahme von +313%, für Metamizol +324%, für NSAR +124% und für Coxibe +101% registriert.

Sind alle «Opioide» gleich?

Klassische Opioide sind Morphin, Fentanyl, Hydromorphon und Oxycodon. Buprenorphin ist ein partieller Agonist am µ-Rezeptor, Antagonist am κ-Rezeptor, Na-Kanalblocker. Methadon ist ein Agonist am µ-Rezeptor und Antagonist am NMDA-Rezeptor. Tramadol ist ein Serotinin-und Noradrenalin-Re-uptake-Inhibitor Metabolitagonist am µ-Rezeptor und Tapentadol ist ein Agonist am µ-Rezeptor, Noradrenalin-Reuptake-Inhibitor. In Bezug auf die Verwendung bei Niereninsuffizienz ist der Einsatz von Buprenorphin unbeschränkt möglich (einziges Opioid ohne Dosiseinschränkung). Der Einsatz von Fentanyl bei Niereninsuffizienz ist mit Vorsicht möglich (hohe Proteinbindung, daher nicht dialysierbar). Auch Methadon ist mit Vorsicht anzuwenden und bei schwerer Niereninsuffizienz kontraindiziert. Morphin sollte nicht oder vorsichtig gegeben werden wegen der Akkumulation aktiver Metabolite. Oxycodon / Naloxon Gabe vorsichtig, Naloxon-Plasmaspiegel stärker erhöht als Oxycodon. Der Einsatz von Tapentadol kann bei leichter und mittlerer Niereninsuffizienz ohne Dosisanpassung erfolgen, zu schwerer Niereninsuffizienz gibt es keine Daten. Tramadol kann vorsichtig gegeben werden, wobei das Dosisintervall verlängert werden muss. In schweren Fällen sollte es nicht eingesetzt werden.

Tapentadol – zwei Wirkmechanismen gegen Schmerz

Tapentadol (Palexia®) weist zwei unterschiedliche synergistische Wirkmechanismen zur Schmerzbekämpfung auf. Der µ-Opioid-Rezeptor-Agonismus (MOR) ist gegen den nozizeptiven Schmerz gerichtet, die Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmung gegen den neuropathischen Schmerz. Tapentadol ist stark wirksam bei nozizeptivem, gemischtem und neuropathischem Schmerz. Es zeigt im Vergleich zu Oxycodon eine 39–53% relative Reduktion der Nebenwirkungen.

«To Dos» für Opioide zu denen die Referentin, rät sind

- bei gutartigen Schmerzen: Gabe nach Prüfung von Alternativen, Dosisbegrenzung, keine Durchbruchmedikation, die parenteral, Steigerung der Aktivität, genaue Kontrolle.

- bei palliativen Schmerzen: möglichst früh, keine Begrenzung, immer Durchbruchmedikation, jede wirksame Form, Schmerzreduktion, Schmerzfreiheit

QutenzaTM-Pflaster

QutenzaTM enthält den natürlich in Chili vorkommenden Wirkstoff Capsaicin und wirkt auf Nervenfasernrezeptoren der Schmerz-

weiterentwicklung. Durch lokales hochkonzentriertes Capsaicin werden Nervenfasern überstimuliert und dadurch vorübergehend – 3 Monate – deaktiviert. QutenzaTM eignet sich zur Behandlung peripherer neuropathischer Schmerzen (PNP) bei Erwachsenen. Es wirkt bei 18%-48% der Patienten mit PNP, und gilt als nebenwirkungsfrei. Eine einmalige Applikation des 8%igen Capsain Pflasters von maximal 1 Stunde bewirkt eine Schmerzlinderung.

In der ELEVATE Studie (6) erwies sich QutenzaTM in der Zeit bis zum Einsetzen einer 30%igen Schmerzlinderung als signifikant schneller als Pregabalin oral.

«To Do-Ratschläge» der Referentin für Opioide bei chronischen Schmerzen sind sorgfältige Patientenauswahl, Patientenaufklärung – Kommunikation (u. a. Reisen, Autofahren), enge Patientenführung – Zuverlässigkeit – Kontrolle, Behandlungsziele: 1. Aktivität 2. Schmerzreduktion, langsame Titration – obere Dosisgrenze – Retard-Formen, Opioidrotation: wenig Wirkung, Nebenwirkungen, hohe Dosis, Obstipationsprophylaxe, wenig Durchbruchmedikation, Schmerzexazerbationen «respektieren», langfristige Perspektive, Toleranzentwicklung mit Dosissteigerung nicht einfach kompensieren, keine unkritische Langzeitabgabe, keine unkritische Dosissteigerung, keine «unkontrollierte» Abgabe über Arztgehilfin.

Quelle: Satellitensymposium „Mohn und Chili: Rezepte für die chronische Schmerztherapie“ der Firma Grünenthal anlässlich der Medidays, Zürich 7.9.2018.

riesen@medinfo-verlag.ch

Literatur:

1. NZZ vom 9.1.2016

2. Ballantyne JC et al. Pain 2017;158; 2290–2300.

3. Barth KS et al. Am J Addict 2013;22:486-491

4. Cicero TJ et al. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2017; 26: 56–62.

5. Wiese AD et al. Ann Intern Med. 2018;168:396-404

6. Haanpää M et al. Eur J Pain. 2016; 20: 316–328.