Urothelkarzinom

Am ESMO-Kongress 2024 in Barcelona wurden verschiedene Studien zum Management von nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs (NMIBC), muskelinvasivem Blasenkrebs (MIBC) sowie lokal fortgeschrittenem/metastasiertem (la/m) Blasenkrebs präsentiert. Dieser Artikel gibt einen kurzen Überblick über je eine herausragende Studie aus jeder Gruppe.

NMIBC – SunRISe-1-Studie

Dr. Michiel Van der Heijden präsentierte aktualisierte Daten aus der SunRISe-1-Studie, die TAR-200, ein intravesikales Gemcitabin-Abgabesystem, und Cetrelimab bei Patienten mit BCG-unempfindlichem Hochrisiko-NMIBC untersucht, die für eine radikale Zystektomie nicht geeignet sind oder diese ablehnen. Die Studie testete in den Kohorten 1-3 TAR-200 in Kombination mit Cetrelimab, TAR-200 allein und Cetrelimab allein.

Die Ergebnisse zeigen, dass TAR-200 allein die höchste vollständige Ansprechrate von 84 % erzielte, mit einer 12-Monats-Ansprechrate von 57,4 %. Die Ansprechdauer war nachhaltig, da 82 % der Patienten nach einer mittleren Nachbeobachtungszeit von 9,2 Monaten weiterhin in Remission waren. Die Kombinationstherapie (TAR-200 + Cetrelimab) führte zu einer niedrigeren vollständigen Ansprechrate (68 %) und häufiger zu schweren Nebenwirkungen (35,8 %) im Vergleich zu den Einzeltreatments.

MIBC – NIAGARA-Studie

Die Ergebnisse der mit Spannung erwarteten NIAGARA-Studie wurden von Dr. Thomas Powles vorgestellt. Diese Phase-3-Studie untersuchte die Wirksamkeit von neoadjuvantem Durvalumab in Kombination mit Gemcitabin/Cisplatin (GC), gefolgt von einer radikalen Zystektomie und adjuvantem Durvalumab, im Vergleich zur aktuellen Standardtherapie mit neoadjuvanter GC-Behandlung bei Cisplatin-geeigneten MIBC-Patienten.

Mit 1063 randomisierten Patienten zeigte die Studie eine signifikante Verbesserung des ereignisfreien Überlebens (EFS) und des Gesamtüberlebens (OS) in der Durvalumab-Gruppe. Die EFS-Rate nach zwei Jahren lag bei 67,8 % in der Durvalumab-Gruppe gegenüber 59,8 % in der Kontrollgruppe (Hazard Ratio [HR] 0,68; p<0,0001). Während die anfängliche Analyse der pathologischen kompletten Remission (pCR) nicht statistisch signifikant war, zeigte eine Re-Analyse 2024 einen nominalen Vorteil zugunsten von Durvalumab (p=0,0005). Nach 24 Monaten betrug die OS-Rate 82,2 % für die Durvalumab-Gruppe im Vergleich zu 75,2 % in der Kontrollgruppe (HR 0,75; p=0,016), was auf einen deutlichen Überlebensvorteil hindeutet. Die Sicherheitsprofile beider Gruppen waren ähnlich, mit gut handhabbaren Nebenwirkungen und ohne Auswirkungen auf das Timing der Operation. Diese Ergebnisse unterstützen Durvalumab in Kombination mit Chemotherapie als potenziellen neuen Standard für MIBC.

la/m Urothelkarzinom – Disitamab Vedotin und Pembrolizumab

Laufende Studien deuten darauf hin, dass Antikörper-Wirkstoff-Konjugate eine gezielte Therapie für fortgeschrittenes und metastasiertes Urothelkarzinom bieten könnten. Dr. Matthew Galsky präsentierte Phase-2-Ergebnisse zu Disitamab Vedotin (DV) in Kombination mit Pembrolizumab (P) zur Behandlung von HER2-exprimierendem, unbehandeltem la/m Urothelkarzinom. Unter 20 Patienten zeigte die Kombination eine Gesamtansprechrate (ORR) von 75 %, wobei 35 % eine komplette und 40 % eine partielle Remission erreichten. Die Therapie war sowohl bei HER2-positiven als auch HER2-niedrigen Fällen wirksam (ORR von 66,7 % bzw. 78,6 %). Die Kombination DV+P wurde allgemein gut vertragen, obwohl 45 % Nebenwirkungen ≥ Grad 3 erlebten. Diese vielversprechenden Ergebnisse unterstützen DV+P als potenzielle Therapie für HER2-exprimierende la/m Urothelkarzinome. Eine Phase-3-Studie (NCT05911295) rekrutiert derzeit 700 Patienten und soll 2029 abgeschlossen werden.

Kantonsspital Luzern

Klinik für Urologie

6000 Luzern

Klinik für Onkologie/Hämatologie

Kantonsspital Graubünden

Loëstrasse 170

7000 Chur

richard.cathomas@ksgr.ch

Aktuelle Krebspolitik

Aktueller Stand: Der Bundesrat will die Prämienbelastung für die Menschen in der Schweiz dämpfen. Nach einem ersten Massnahmenpaket hat er an seiner Sitzung vom 7. September 2022 das zweite Massnahmenpaket zur Kostendämpfung zuhanden des Parlaments verabschiedet. Die Massnahmen verbessern die medizinische Versorgung und bremsen das Kostenwachstum im Gesundheitswesen.

Der Ständerat befasst sich am 13.6.2024 als Zweitrat mit der Vorlage. Er nahm die zuvor vom Nationalrat gestrichenen Netzwerke zur koordinierten Vorsorge wieder auf. Mit Art. 52e ergänzte er die Vorlage mit Kostenfolgenmodellen (Ausgleichszahlungen, wenn Medikament gewissen Umsatz überschreitet). Die Nutzung von Versichertendaten wurden präzisiert und die Taxpunkte plafoniert.

Weiter nahm der Rat auf Antrag seiner Kommission Anpassungen am neuen Vergütungsmodell (Art. 52d) vor. So soll die Eidgenössische Arzneimittelkommission angehört werden, bevor ein Medikament auf eine provisorische Liste aufgenommen und anschliessend, während zwei Jahren, zu einem vorläufigen Preis von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung vergütet wird. Entsprechend sollen nicht alle Medikamente, die im beschleunigten Verfahren von Swissmedic zugelassen werden, auf diese provisorische Liste aufgenommen werden. Zudem soll es keine Beschwerdemöglichkeiten zur Aufnahme auf diese Liste geben und auch nicht zum Entfernen nach Ablauf der zwei Jahre. Wird das Medikament nach Ablauf der zwei Jahre nicht auf die Spezialitätenliste aufgenommen, soll der vorläufige Preis auch für eine allfällige Vergütung im Einzelfall massgeblich sein. Damit will die Kommission ein ausgewogenes Vergütungsmodell einführen, das auf dringend benötigte und besonders vielversprechende Therapien ausgerichtet ist.

Wie der Bundesrat und der Nationalrat sprach sich der Ständerat auf Antrag seiner Kommission dafür aus, Preismodelle für teure, innovative Arzneimittel im Gesetz zu verankern. Sie präzisierte aber, dass diese nur ausnahmsweise angewendet werden sollen, und lehnt die Ergänzung des Nationalrates ab, wonach das Bundesamt für Gesundheit nur auf Antrag der Zulassungsinhaberin Preismodelle vereinbaren kann.

Gleichzeitig beriet der Ständerat über die Motion Zugang zu Orphan Drugs. Mit dieser Motion soll der „Orphan Drug“-Status automatisch für einen „Early Dialogue“ qualifizieren. Demnach würden Medikamente direkt nach ihrer Zulassung durch Swissmedic ohne Prüfung durch die Eidgenössischen Arzneimittelkommission (EKA) und das BAG zu provisorischen Preisen vergütet werden. Nach der definitiven Aufnahme in die Spezialitätenliste müssten die Krankenversicherer bei der Zulassungsinhaberin, die allenfalls zu hohen Kosten zurückfordern. Mit 22 zu 18 Stimmen bei 3 Enthaltungen lehnte der Ständerat die Motion ab.

Am 20./21. Juni 2024 startete die SGK-N mit der Differenzbereinigung. Mit 12 zu 12 Stimmen bei 1 Enthaltung und Stichentscheid der Präsidentin beantragt sie dem Nationalrat, die Bestimmungen zu vertraulichen Preismodellen zu streichen. Entgegen dem Ständerat lehnt sie es ab, dass gewisse Informationen zu den Rückerstattungen in den Preismodellen vom Öffentlichkeitsgesetz ausgenommen werden können. Zuvor hatte sie sich mit 17 zu 6 Stimmen bei 1 Enthaltung für die vom Ständerat beschlossene Kann-Formulierung ausgesprochen. Eine Minderheit beantragt, dem Ständerat zu folgen. Generell unterstützt die Kommission, dass Preismodelle bei Arzneimitteln ausnahmsweise – und nicht nur auf Antrag der Zulassungsinhaberin – umgesetzt werden können. Sie schliesst sich damit einstimmig dem Beschluss des Ständerats an. Zu Preismodellen bei Mitteln und Gegenständen, die ebenfalls im Paket vorgesehen sind, hat sie die Verwaltung mit weiteren Abklärungen beauftragt. Neu (AD):

Am 15./16. August zeigt sich die SGK-N grundsätzlich offen gegenüber den Kostenfolgemodellen, die der Ständerat neu dem Paket hinzugefügt hatte. Sie hat aber entschieden, diese gewichtige Massnahme erst zu beraten, wenn zusätzliche Erkenntnisse zu Umsetzungsfragen vorliegen. Das Bundesamt für Gesundheit hat deshalb eine Arbeitsgruppe mit Vertretungen der pharmazeutischen Industrie und der Krankenkassen eingesetzt, um Umsetzungsfragen zu klären. Mit ihrem Entscheid möchte die Kommission diesen Arbeiten mehr Zeit einräumen mit dem Ziel, eine mehrheitsfähige und gesamthaft stimmige Lösung zu finden. Die vom Konzept betroffenen Artikel sind die folgenden und können alle noch einmal neu diskutiert werden:

Art. 32 Differenzierte Überprüfung der WZW-Kriterien

Art. 52 Analyse und Medikamente; Mittel und Geräte

Art. 52b „Preismodelle“ – Rückerstattung

Art. 52c „Preismodelle“ – Vertraulichkeit

Art. 52d Erstattung „ab Tag 0“ – Beschleunigte Zulassungsverfahren

Art. 52e Kostenfolgemodell

Das Geschäft 22.062 ist auf die Wintersession verschoben worden. Die Standesinitiative des Kantons Jura (19.320) möchte die eidgenössischen Räte auffordern, neue Rechtsbestimmungen zu erlassen, auf deren Grundlage das Bundesamt für Gesundheit (BAG) den Anstieg der Medikamentenpreise stoppen und die Preise langfristig auf ein vernünftiges Niveau senken kann.

Ausblick: Die Kommission wird die Beratungen der Differenzen zu den Kostenfolgemodellen sowie zu den bisher noch nicht behandelten Massnahmen bis am 8. November 2024 fortsetzen.

Aktueller Stand: Ziel der Änderung ist es, die gesetzliche Grundlage für die Umsetzung des Projektes SpiGes (Spitalstationäre Gesundheitsversorgung) zu schaffen. Dabei sollen die Leistungserbringer die Daten, die im spitalstationären Bereich zur Erfüllung der Aufgaben nach dem Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) und dem Bundesstatistikgesetz (BStat) notwendig sind, entsprechend dem «Once-only-Prinzip», an eine vom Bundesamt für Statistik (BFS) geführte Plattform übermitteln.

Ausblick: Eröffnung der Vernehmlassung geplant im Oktober 2024 (noch ausstehend).

Aktueller Stand: Der Bundesrat wird beauftragt, eine gesamtheitliche Strategie für die Gesundheitsförderung und Prävention bis ins Jahr 2040 auszuarbeiten. Es sollen dabei klare Ziele definiert und auch aufgezeigt werden, wie das Kosten/Nutzenverhältnis von geplanten Massnahmen überprüft werden kann. Konkret sollen die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung verbessert und die effektivsten Massnahmen in einem übergeordneten Zusammenhang geplant und umgesetzt werden und dies im Rahmen der bereits budgetierten Finanzen für Prävention und Gesundheitsförderung. Dabei sind insbesondere auch die Kantone und Gesundheitsligen einzubeziehen.

Die Homepage des BAG zur Gesundheitsförderung und Prävention ist vom 23.1.2020 datiert und zeigt verschiedene Themenkreise, in welchen der Bund präventive Massnahmen fördert oder durchführt. Jährlich fliessen rund 42 Millionen Franken (KVG, Art 20) unserer Prämiengelder an die vom Bund kontrollierte „Gesundheitsförderung Schweiz“, die laut Strategie vor allem Präventionsprogramme gegen chronische und Sucht-Krankheiten mitfinanziert. Die nationale Strategie zur Prävention nichtübertragbarer Krankheiten wird verlängert, der nationale Krebsplan erarbeitet (Motion 23.3014), eine gesamtheitliche Betrachtung von notwendiger Prävention fehlt aber weiterhin.

Der Bundesrat beantragt in seiner Stellungnahme vom 28. August 2024 Annahme der Motion. Wie von der Motion gefordert, soll als Nachfolgelösung eine möglichst gesamtheitliche Strategie erarbeitet werden. Die Umsetzung der Strategie liegt grossmehrheitlich bei den Kantonen, die in erster Linie für die Gesundheitsförderung und Prävention zuständig sind. Die Motion wird von NR Glarner bekämpft.

Ausblick: Da die Motion im Nationalrat bekämpft wird, wurde die Diskussion und die Beratung des Geschäfts verschoben. Frühestmöglicher Termin ist die Wintersession 2024.

Co-Gesamtprojektleiter NSK

Nationale Strategie gegen Krebs

c/o Oncosuisse

Effingerstrasse 40

Postfach

3001 Bern

michael.roethlisberger@nsk-krebsstrategie.ch

Immuntherapeutische Fortschritte bei der Behandlung von Gliomen: Die Bedeutung impfstoffbasierter Ansätze

Trotz Fortschritten in der Behandlung bleibt die Prognose für Patienten mit GBM schlecht, was die Erforschung neuer therapeutischer Ansätze erforderlich macht. Eine dieser neuen Strategien ist die Entwicklung von Gliom-Impfstoffen, die darauf abzielen, das Immunsystem zu stimulieren, damit es Tumorzellen gezielt angreift und zerstört.

Eine kürzlich publizierte Übersicht stellte eine umfassende Bewertung der aktuellen Landschaft der Entwicklung von Gliom-Impfstoffen zusammen, indem die Arten der untersuchten Impfstoffe, die Ergebnisse klinischer Studien sowie die mit ihrer Umsetzung verbundenen Herausforderungen und Chancen analysiert wurden. Ziel war es, das Potenzial von Gliom-Impfstoffen für die Entwicklung wirksamerer und personalisierter Behandlungen für Gliom-Patienten aufzuzeigen.

Materialien und Methoden

In dieser narrativen Übersicht wurde die Rolle von Gliom-Impfstoffen systematisch bewertet, indem Volltextartikel, die zwischen 2000 und 2024 in englischer Sprache veröffentlicht wurden, einbezogen wurden. Datenbanken wie PubMed/MEDLINE, EMBASE, die Cochrane Library und Scopus wurden mit Schlüsselbegriffen wie «Gliom», «Hirntumor», «Glioblastom», «Impfstoff» und «Immuntherapie» durchsucht. Die Überprüfung umfasste sowohl präklinische als auch klinische Studien, darunter deskriptive Studien, Tiermodellstudien, Kohortenstudien und Beobachtungsstudien. Es wurden Ausschlusskriterien angewendet, um Abstracts, Fallberichte, Poster und nicht von Experten begutachtete Studien auszuschliessen und so die Einbeziehung hochwertiger Nachweise sicherzustellen.

Ergebnisse

Klinische Studien, in denen verschiedene Gliom-Impfstoffe untersucht wurden, darunter peptidbasierte, DNA/RNA-basierte, Ganzzell- und dendritische Zellimpfstoffe, haben vielversprechende Ergebnisse gezeigt. Diese Impfstoffe zeigten Potenzial bei der Verlängerung der Überlebensraten und der Bewältigung von Nebenwirkungen bei Gliom-Patienten. Es bestehen jedoch weiterhin erhebliche Herausforderungen, wie z.B. Therapieresistenz aufgrund von Tumorheterogenität und Immunevasionsmechanismen. Darüber hinaus erschweren das Fehlen standardisierter Richtlinien zur Bewertung von Impfreaktionen und Probleme im Zusammenhang mit ethischen Erwägungen, regulatorischen Hürden und der Akzeptanz von Impfstoffen bei Patienten die Einführung von Gliom-Impfstoffen zusätzlich.

Diskussion

Die Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit Gliom-Impfstoffen erfordert die Erforschung von Kombinationstherapien, gezielten Ansätzen und personalisierter Medizin. Die Kombination von Impfstoffen mit herkömmlichen Therapien wie Strahlentherapie oder Chemotherapie kann die Wirksamkeit erhöhen, indem sie die Fähigkeit des Immunsystems zur Bekämpfung von Tumorzellen stärkt. Personalisierte Impfstoffe, die auf individuelle Patientenprofile zugeschnitten sind, bieten die Möglichkeit für bessere Ergebnisse. Darüber hinaus sind globale Zusammenarbeit und gerechte Verteilung von entscheidender Bedeutung, um den Zugang zu Gliom-Impfstoffen zu gewährleisten, insbesondere in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, die nur über begrenzte Ressourcen im Gesundheitswesen verfügen Gliom-Impfstoffe stellen einen vielversprechenden Weg im Kampf gegen Gliome dar und bieten Hoffnung auf bessere Behandlungsergebnisse bei einer Krankheit, die bekanntermassen schwer zu behandeln ist. Trotz der Herausforderungen sind kontinuierliche Forschung und die Entwicklung innovativer Strategien, einschliesslich Kombinationstherapien und personalisierter Ansätze, unerlässlich, um die derzeitigen Hindernisse zu überwinden und die Behandlungslandschaft für Gliom-Patienten zu verändern.

Quelle:

Awuah WA et al. Immunotherapeutic advances in glioma management: The rise of vaccine‐based approaches. CNS Neurosci Ther 2024;30:e70013. doi: 10.1111/cns.70013

riesen@medinfo-verlag.ch

Elacestrant bei ER+, HER2– metastasierendem Brustkrebs mit ESR1-mutierten Tumoren:

Subgruppenanalysen aus der Phase III EMERALD-Studie nach vorheriger Dauer der endokrinen Therapie plus CDK4/6-Inhibitor

Patientinnen mit vorbehandeltem Östrogenrezeptor (ER)-positivem/humanem epidermalem Wachstumsfaktor-Rezeptor 2 (HER2)-negativem fortgeschrittenem Brustkrebs haben eine schlechte Prognose.

Elacestrant ist ein neuartiger, nichtsteroidaler, oraler SERD, der den Estrogenrezeptor (ER) alpha dosisabhängig abbaut und die Estradiol-abhängige ER-gesteuerte Gentranskription sowie das Tumorwachstum in präklinischen In-vitro- und In-vivo-Modellen hemmt, einschliesslich solcher, die ESR1-Mutationen aufweisen, die mit endokriner Resistenz verbunden sind (1–4).

Elacestrant zeigte in einer Phase-I-Studie mit stark vorbehandelten Patientinnen mit fortgeschrittenem ER+/HER2– Brustkrebs, einschliesslich Patientinnen mit ESR1-mutierten Tumoren, eine antitumorale Aktivität und gute Verträglichkeit (5). Die Phase III Studie EMERALD (6) zeigte, dass Elacestrant das progressionsfreie Überleben (PFS) signifikant verlängerte im Vergleich zur endokrinen Monotherapie (Standard-of-Care [SOC]) bei Östrogenrezeptor-positiven, HER2– metastasierten Brustkrebspatientinnen, die zuvor mit einer endokrinen Therapie plus einem CDK4/6-Inhibitor (ET+CDK4/6i) behandelt wurden und Östrogenrezeptor 1 (ESR1) – mutierte Tumoren hatten.

Eine kürzlich publizierte Studie (7) zeigte nun die Wirksamkeit und Sicherheit von Elacestrant im Vergleich zu SOC in klinischen Subgruppen, die vorgängig mit ET+CDK4/6 Inhibition während mehr als 12 Monaten behandelt worden waren. Dabei war Elacestrant in allen relevanten Subgruppen mit einem verlängerten PFS gegenüber SOC assoziiert, unabhängig von der metastatischen Lokalisation oder Anzahl, koexistierenden katalytischen PIK3-Untereinheit α oder Tumorprotein-p53-Genmutationen, HER2– niedrigen Expression oder ESR1-Mutationsvarianten. Eine vorgängige Therapie mit ET+CDK4/6 Inhibition während mehr als ≥ 12 Monate kann helfen bei der Identifizierung von Patienten mit ESR1-mutierten Tumoren, die endokrin empfindlich gegenüber Elacestrant sind, was eine ET-Sequenzierung in der zweiten Linie vor anderen zielgerichteten Therapien und Wirkstoffkombinationen ermöglicht und Chemotherapie-basierte Therapien, einschliesslich Antikörper-Wirkstoff-Konjugate hinauszuschieben möglich macht.

Patienten und Methoden

EMERALD war eine offene Phase-III- Studie, in der zufällig zugewiesene Patientinnen mit ER+, HER2– metastasierten Brustkrebs, die zuvor 1–2 Therapien erhalten hatten, obligatorisch CDK4/6i und ≤ 1 Chemotherapie mit Elacestrant (345 mg täglich) oder SOC (Aromatasehemmer oder Fulvestrant) behandelt wurden. Das PFS wurde über alle Subgruppen in explorativen Post-hoc-Analysen ohne Anpassung für mehrere Tests evaluiert.

Ergebnisse von EMERALD

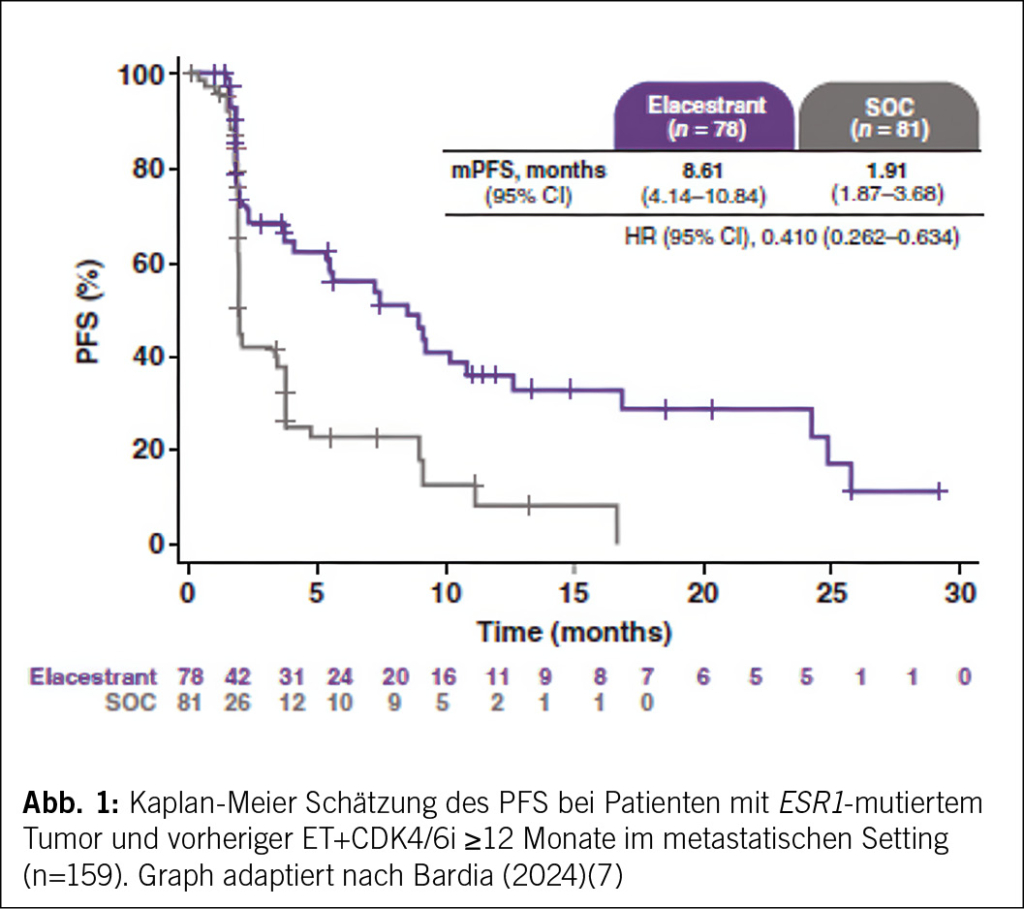

Bei Patientinnen mit ESR1-mutierten Tumoren und einer vorherigen Therapie mit ET+CDK4/6 Inhibitoren während 12 Monaten und mehr betrug das mediane PFS für Elacestrant vs. SOC 8.6 vs. 1.9 Monate (Abb. 1). Eine Verbesserung des PFS ging auch mit Elacestrant vs. SOC bei Patientinnen mit vorheriger ET+CDK4/6i-Therapie während ≥ 6 Monaten und während ≥ 18 Monaten einher. Elacestrant ging auch mit einem klinischen Nutzen in allen Subgruppen einher, wobei der klinische Nutzen bei Patientinnen, die ET+CDK4/6i während 12 Monaten oder länger erhielten, grösser war. In denjenigen Patientinnen, die Fulvestrant erhielten, lag das mediane PFS zwischen 1.9 bis 2.1 Monaten in den Subgruppen, die auf der Grundlage der vorherigen ET+CDK4/6i-Dauer bewertet wurden.

In allen untersuchten Subgruppen war eine klinisch bedeutsame Verbesserung des PFS mit Elacestrant im Vergleich zu SOC bei jenen Patientinnen mit ESR1-mutierten Tumoren assoziiert, die zuvor ET+CDK4/6i während 12 Monaten und mehr erhalten hatten, unabhängig vom Ort oder der Anzahl Metastasen, der Koexistenz von mutiertem PIK3CA, mutiertem TP53 oder low HER2–Expression oder der ESR1-Mutante.

Schlussfolgerung

Diese post-hoc-Analysen der explorativen Untergruppen deuten darauf hin, dass eine vorherige ET+CDK4/6i während 12 Monate und mehr mit einer klinisch bedeutsamen Verbesserung des progressionsfreien Überlebens mit Elacestrant im Vergleich mit endokriner SOC-Monotherapie bei Patientinnen mit ER+, HER2– metastasierendem Brustkrebs und ESR1-mutierten Tumoren ergibt. Der PFS-Vorteil mit Elacestrant war konsistent über klinisch relevante untersuchte Untergruppen, darunter Patienten mit Knochenmetastasen, Leber und/oder Lungenmetastasen, < 3 oder ≥ 3 metastasierenden Orten, PIK3CA-mutierten Tumoren, TP53-mutierten Tumoren, HER2–low Tumorexpression oder ESR1 Mutationsvarianten D538G oder Y537S/N.

Sicherheitsanalysen der Untergruppen haben gezeigt, dass Elacestrant ein handhabbares Sicherheitsprofil aufweist, das dem Profil in der Gesamtbevölkerung entspricht. Diese Daten unter stützen aktuelle Guidelines, die Routinetests für das Auftreten von ESR1-Mutationen in der ctDNA bei jedem Fortschreiten der Erkrankung empfehlen. Diese Resultate deuten darauf hin, dass Elacestrant eine ET Sequenzierung in der zweiten Linie erlauben, vor anderen zielgerichteten Therapien und Medikamentenkombinationen und dass Elacestrant Behandlungen mit Chemotherapie-basierten Regimes inklusive Medikamenten-Antikörperkonjugaten hinausschieben kann.

Quelle

Bardia A et al. Elacestrant in ER+, HER2− Metastatic Breast Cancer with ESR1-Mutated Tumors: Subgroup Analyses from the Phase III EMERALD Trial by Prior Duration of Endocrine Therapy plus CDK4/6 Inhibitor and in Clinical Subgroup. Clin Cancer Res 2024; 30:4299-4309.

riesen@medinfo-verlag.ch

1. Bihani T et al. Elacestrant (RAD1901), a selective estrogen receptor degrader (SERD), has antitumor activity in multiple ER+ breast cancer patient-derived xenograft models. Clin Cancer Res 2017; 23:4793-4804

2. Wardell SE et al. Evaluation of the pharmacological activities of RAD1901, a selective estrogen receptor degrader. Endocr Relat Cancer 2015; 22:713-724

3. Garner F et al. RAD1901: A novel, orally bioavailable selective estrogen receptor degrader that demonstrates antitumor activity in breast cancer xenograft models. Anticancer Drugs 2015 ; 26:948-956

4. Patel HK et al. Elacestrant (RAD1901) exhibits anti-tumor activity in multiple ER+ breast cancer models resistant to CDK4/6 inhibitors. Breast Cancer Res 2019 ; 21:146, 2019

5. Bardia A et al. Phase I study of elacestrant (RAD1901), a novel selective estrogen receptor degrader, in ER-Positive, HER2-negative advanced breast cancer. J Clin Oncol 39:1360-1370, 2021

6. Bidard FC et al. Elacestrant (oral selective estrogen receptor degrader) versus standard endocrine therapy for estrogen receptor–positive, human epidermal growth factor receptor 2–negative advanced breast cancer: Results from the randomized phase III EMERALD trial. J Clin Oncol 2022; 40: 3246–3256

7. Bardia A. et al. Elacestrant in ER+, HER2− Metastatic Breast Cancer with ESR1-Mutated Tumors: Subgroup Analyses from the Phase III EMERALD Trial by Prior Duration of Endocrine Therapy plus CDK4/6 Inhibitor and in Clinical Subgroup. Clin Cancer Res 2024; 30: 4299-4309

Elrexfio® (Elranatamab-bcmm): Der Wendepunkt in der Behandlung des Multiplen Myeloms.

Proteasom-Inhibitoren (PI), immunmodulatorische Medikamente (IMiD) und monoklonale Antikörper (mAb) werden häufig zur Behandlung des Multiplen Myeloms eingesetzt. Trotz der Zulassung zahlreicher therapeutischer Ansätze für das Myelom ist es jedoch nach wie vor eine unheilbare bösartige Erkrankung, von der in den USA etwa 12 410 Patienten betroffen sind (3). Die Food and Drug Administration (FDA) hat Elrexfio® (Elranatamab-bcmm) im beschleunigten Verfahren für die Behandlung des rezidivierten und refraktären multiplen Myeloms zugelassen (4).

Das Multiple Myelom ist die zweithäufigste bösartige Erkrankung der Plasmazellen, die durch eine unkontrollierte Vermehrung von Plasmazellen im Knochenmark gekennzeichnet ist und etwa 1 % aller Krebsfälle und 10 % aller Blut- und Knochenmark-Krebsfälle ausmacht (1, 2). Trotz der Zulassung zahlreicher therapeutischer Ansätze für das Myelom ist es jedoch nach wie vor eine unheilbare bösartige Erkrankung, von der beispielsweise in den USA etwa 12 410 Patienten betroffen sind (3). Elrexfio® ist ein neu zugelassenes Medikament für das rezidivierte und refraktäre multiple Myelom. Das Fortschreiten des multiplen Myeloms geht mit Interaktionen mit verschiedenen Zelltypen des Knochenmarks einher, und die gezielte Behandlung dieser Mikroumgebung hat vielversprechende Ergebnisse bei der Hemmung des Wachstums und der Osteolyse gezeigt. Elrexfio®, ein bispezifischer Antikörper, der auf CD3 und BCMA abzielt, aktiviert zytotoxische T-Lymphozyten-Reaktionen gegen BCMA-exprimierende Myelomzellen. Klinische Studien wie MagnetisMM-3 (4) zeigten signifikante Ansprechraten und langfristige Verträglichkeit.

Dieses neue, von der FDA zugelassene Medikament gibt Patienten mit Multiplem Myelom Hoffnung, da es eine wirksamere und besser verträgliche Behandlungsmöglichkeit bietet. Klinische Studien haben beeindruckende Ansprechraten und ein verlängertes progressionsfreies Überleben bei Patienten gezeigt, die mit Elrexfio® behandelt wurden, insbesondere bei Patienten, die zuvor einen Rückfall erlitten haben oder gegen bestehende Therapien resistent sind.

Bei der Anwendung vom Elrexfio® sollte man sich aber einige potenziellen unerwünschten Nebenwirkungen bewusst sein. Dazu gehören unter anderen das Zytokinfreisetzungssyndrom, Müdigkeit, Reaktionen an der Injektionsstelle, Durchfall, Übelkeit und Fieber. Oft ist eine engmaschige Überwachung daher erforderlich (5).

Die Einführung innovativer Therapien wie Elrexfio® stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Behandlung dieser komplexen Krebsart dar. Mit weiteren Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen wächst das Potenzial, die Ergebnisse für die Patienten weiter zu verbessern und die Lebensqualität der vom Multiplen Myelom Betroffenen zu erhöhen.

Quelle:

Rais T et al. Elrexfio™ (elranatamab-bcmm): The game-changer in treatment of multiple myeloma. Rare Tumors. 2023; 15: 20363613231207483.Published online 2023 Oct11. doi: 10.1177/20363613231207483

riesen@medinfo-verlag.ch

1. Viale HP. The American Cancer Society’s Facts & Figures: 2020 Edition. Journal of the Advanced Practitioner in Oncology 2020; 11(2). DOI: 10.6004/jadpro.2020.11.2.1.

2. Mikhael JR, Dingli D, Roy V, et al. Management of Newly Diagnosed Symptomatic Multiple Myeloma: Updated Mayo Stratification of Myeloma and Risk-Adapted Therapy (mSMART) Consensus Guidelines 2013. Mayo Clin Proc 2013; 88(4): 360–376. DOI: 10.1016/j.mayocp.2013.01.019.

3. Rajkumar SV. Multiple myeloma: 2020 update on diagnosis, risk-stratification and management. Am J Hematol 2020; 95(5): 548–567. DOI: 10.1002/ajh.25791.

4. Tomasson MH et al. . Long-term survival and safety of elranatamab in patients with relapsed or refractory multiple myeloma: Update from the MagnetisMM‐3 study. Hemasphere. 2024 Jul; 8(7): e136.Published online 2024 Jul 24. doi: 10.1002/hem3.136

5. Center for Drug Evaluation and Research. FDA grants accelerated approval to elranatamab-bcmm for multiple [Internet]. USA: FDA; [cited 2023 Sept 19]. Available from: https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-grants-accelerated-approval-elranatamab-bcmm-multiple-myeloma