Am 20. Juni feierte das European Center for pharmaceutical Medicine der Medizinischen Fakultät der Universität Basel sein dreissigjähriges Bestehen. «Woher kommen wir, wohin gehen wir?» das entsprechende Bild von Paul Gauguin aus dem Jahre 1887 bildete den Einstieg des Vortrags von

Prof. Dr. med. Thomas Szucs, der einen Überblick über die Personen, die hinter dem ECPM stehen, die Meilensteine des ECPM, die Expansion der Disziplin Pharmazeutische Medizin und einen Blick in die Zukunft des ECPM machte, getreu dem Motto Winston Churchills «the more we look back, the more we look into the future».

Das ECPM hatte eine sehr geringe Fluktuationsrate. Es gab über die 30 Jahre nur 2 Kursdirektorinnen, Dr. Ruth Amstein und Dr. Annette Mollet, nur 4 Administratoren und auch nur zwei Direktoren, Fritz R Bühler und Thomas D. Szucs.

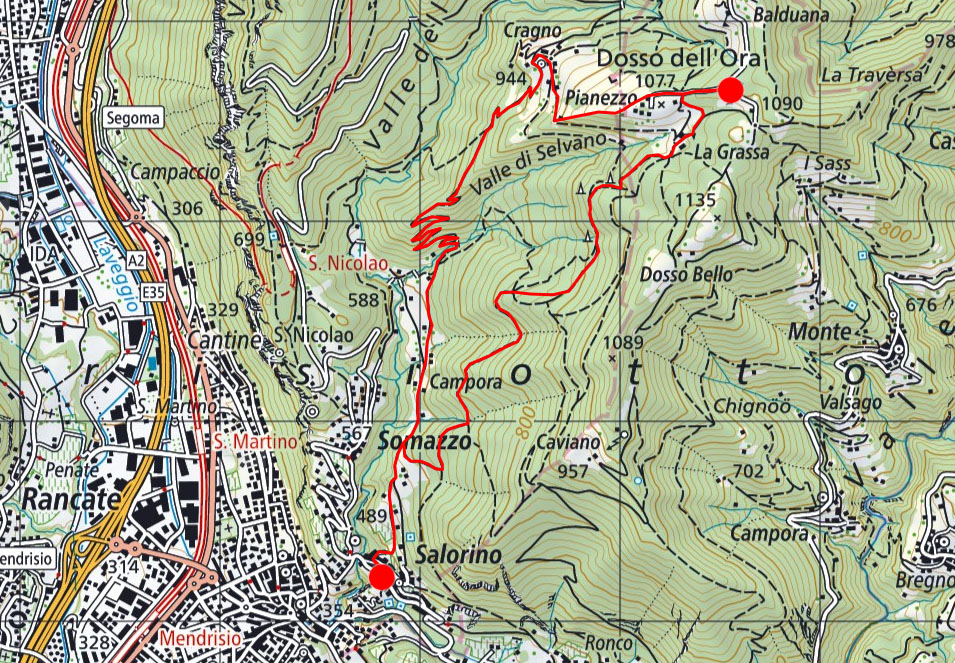

Der Ursprung des ECPM fällt in das Jahr 1989 als Robert O’Neill Chefstatistiker beim Center for Drug Evaluation and Research, CDER FDA nach Basel kam, mit der Idee einen Kurs zu regulatorischen Themen zu entwickeln. Der Fokus sollte auf der Information europäischer Wissenschaftler über die Tätigkeiten des FDA sein. Da Basel das europäische Zentrum für pharmazeutische Forschung und Entwicklung ist, hatte Prof. Fritz R. Bühler die Idee die Beziehungen zwischen Universität und Industrie zu fördern durch qualitative hochstehende Ausbildung auf neutralem akademischem Boden. Nach einem grossen Erfolg mit dem ersten Kurs starteten Fritz Bühler und Dr. Ruth Amstein den ECPM Kurs im Jahre 1991 und entwickelten ein Zweijahrescurriculum – der ECPM Kurs war geboren. Der Kurs war Teil der postgradualen Ausbildung an der Medizinischen Fakultät der Universität Basel und Partner von EUCOR, dem Europäischen Campus der Universitäten Basel, Freiburg i.Br. und Strasbourg. Der Kurs führte zu einem EUCOR Zertifikat, welches mit der Einführung des Bologna Systems zu einem postgradualen Diplom aufgewertet wurde.

1995 wurde der Facharzttitel «Pharmazeutische Medizin» eingeführt und 1997 erfolgte die die Übergabe des Kursdirektorats von Dr. Ruth Amstein an Dr. Annette Mollet. 2003 wurde die Forschungsgruppe unter der Leiting von Prof. Matthias Schwenkglenks gegründet.

Ein Meilenstein in der Geschichte des ECPM war die Integration des ECPM als Institut an der Medizinischen Fakultät der Universität Basel und die Einweihung der Professur für Pharmazeutische Medizin und die Wahl von Thomas D. Szucs am Departement «Public Health» der Medizinischen Fakultät der Universität Basel. 2009 erfolgte die Teilnahme an einem Europäische Forschungsprojekt «Benchmarking of patient -reported pain outcomes after surgery«, welches immer noch fortgeführt wird. 2012 wurde das ECPM als Pharmatrain Center of Excellence» ausgezeichnet. (Pharmatrain ist ein Netzwerk von öffentlichen und privaten Partnern, das seine Aktivitäten als ein Projekt der Innovative Medicines Initiative, IMI) gestartet hat und seit 2014 zu einer dauerhaften gemeinnützigen Organisation geworden ist Sie bewertet Kurs und Kursanbieter aus der ganzen Welt , und bietet die höchste Anerkennung, die in der Ausbildung der Medizinentwicklung verfügbar ist). Das ECPM hat auch Schwesterstudiengänge etabliert. Seit 2016 führt das ECPM Schwesterkurse mit der George Washington University und ebenfalls einen chinesischen Schwesterkurs durch. Im Jahre 2021 wurde Matthias Schwenkgelenks Forschungsgruppenleiter am Departement «Public Health» der der Medizinischen Fakultät.

Die Vision von Thomas Szucs für die Zukunft ist Pharmakogenomik ein Gebiet mit dem er sich schon stets gefasst hat. Daneben wird die Pharmakooekonomie von zunehmender Dr. AmsBedeutung sein. Ein weiteres für das ECPM wichtiges Gebiet wird «Regulatory Science» sein., so Prof Szucs.

Anschliessend an Thomas Szucs sprach Frau Dr. Ruth Amstein über ihre Erfahrungen als erste Kursdirektorin des ECPM. Der ECPM Course ist eine Geschichte über weibliche Führung, geprägt durch Annette Mollet und die Referentin selbst. Die Pharmawelt war damals dominiert von Männern. Niemand kümmerte sich um Geschlechterrollen. Die Referentin räumte aber ein, dass sie nie benachteiligt wurde, sondern von den Männern mit denen sie zusammenarbeitete stets unterstützt und gefördert wurde. Dr. Amstein war nach dem Pharmaziestudium an der ETH Zürich zunächst Mitarbeiterin von Paul Janssen, dem Gründer von Jannsen Pharmaceutica, wo sie in der klinischen Forschung arbeitete. Jannsen unterstützte sie zum Schreiben einer Dissertation. Diese vollendete sie bei Prof. Bühler in Basel. So kam sie in Kontakt mit dem ECPM und wurde seine erste Kursdirektorin. Zu der Zeit waren die drei Leader der grossen Pharmafirmen Fritz Gerber von Roche, Marc Moret von Sandoz und Alex Krauer von Ciba-Geigy.. Der Merger zwischen Sandoz und Ciba-Geigy in 1996, der inmitten eines Kurses des ECPM stattfand war ein wahrer Tsunami.

Der ECPM Training Course ist eine Geschichte zu weiblichen Führungsqualitäten. Die Referentin startete beim ECPM 1990, kurz nach der Geburt ihres Sohnes. Sie erinnerte an den ersten Kurs mit 8 Seminaren, der mit 350 Teilnehmern ein überragender Erfolg war. Die Referentin stellte das E-Learning Programm von Rido vor»learn to simulate the right doese of a new drug. Work smarter with trusted drug development software», ein Programm, welches nach Slicon Valley verkauft wurde und noch heute im ECPM in Gebrauch ist.

Ruth Amstein installierte das ECPM Programm nach ihrem Wechsel nach Zürichvon 2014-2017 auch daselbst und nach dem Wgzug von Prof. Lüscher auch in London. Ruth Amstein 1997 übergab Dr. Amstein die Kursdirektion an Frau Dr. Annette Mollet, die bis jetzt diesen Posten innehält. Ruth Amstein ist seit 1998 Leiterin des Education Center des Zurich Heart House, einer von Prof. Thomas Lüscher gegründeten Stiftung.

Dr. Annette Mollet hat den Kurs selbst während ihrer Zeit bei Roche mitgemacht.Sie präsentierte de ECPM Kurs in Zahlen: 2127 Studenten haben von 1991 bis 2021 den ECPM Course besucht. Die Anzahl Nationalitäten der Studenten betrug 25. 121 Studenten haben das Certificate of Advanced Studies (CAS) erworben , 560 Studenten das Diploma of Advanced Studies (DAS) und 12 Studenten haben als Master of Advanced Studies (MAS) graduiert. Die Mehrzahl der Studenten war in klinischer Forschung tätig, ein Teil in Medical und Medical Affairs, weitere in klinischer èharmakologie und in Regulatory und Business Development. Die Teaching Faculty umfasst 150 Mitglieder, ein Drittel aus Big Pharma, 23% aus der Akademie und aus Universitätsspitälern, 20% aus Europäischen Registerbehörden 10% aus kleinen und mittelgrossen Unternehmen, 8% Consultants und 7% CRO.

Annette Mollet stellte den Lehrplan vor, der ursprünglich vom Roal College of Physicians in 1976 für das Diplom in Pharmazeutischer Medizin entwickelt wurde.

Die Reise des ECPM Gründung 1991.

10. Jubiläum: «Biotech -Pharma Industries Interaction am Universitätsspital Basel.

15. Jubiläum: Persnalized Medicines – A Reality Check.

20. Jubiläum: Medicines Development in the Next Decade of the Human Genome Project, Pharmacenter Universität Basel.

30. Jubiläum: Medicines Development – learnings and Challenges.

Collaboration of Academia and Staekholders in the Health System.

Stadtcasino Basel.

Prof. Matthias Schwenkglenks gab einen Überblick über die Geschichte der wissenschaftlichen Forschung am ECPM.

Im August 2003 erfolgte der Beginn der wissenschaftlichen Aktivitäten am ECPM , Im Noveber 2007 startete eine Kollaboration mit der SAKK (Schweiz. Arbeitsgruppe für Klinische Krebsforschung). Im Januar 2009 partizipierte das ECPM erstmals mit eine von der EU unterstützten wissenschaftlichen Projekt. Im Januar 2010rfolgte die Integration des ECPM als vollwertiges Institut in die wissenschaftiche Infrastruktur der Universität Basel. Im Juni 2012 begannen die Gealth Technology Assessment Aktivitäten mit dem Swiss Medical Board. Momentan findet extensive Forschungsaktivität statt: 7 PhD -Level Senior Researchers, 1 PhD Kandidat.

Wo stehen wir heute, wohin wollen wir gehen?

In der Gesundheitsökonomie ist das ECPM eine der aktivesten Gruppen in der Schweiz mit Fokus auf angewandte Forschung. Das ECPM bestzt ein gut etabliertes Netzwerk mit der Universität Basel. Es ist aber stark abhängig von Drittmitteln , was ein Hindernis für nachhaltige Entwicklung und volle Nutzung des Potenzials darstellt.

Die Ziele für die Zukunft sind: Stärkung der Sichtbarkeit und der formalen Intergation auf der Ebene des Fachbereichs Public Health der Medizinischen Fakultät. Die Ziele für die Zukunft sind: Stärkung der Sichtnarkeit und der formalen Integration auf der Eebene des Fachbereichs Public Health der medizinischen Fakultät, Intensiviwrung und Formailsierung der Zusammenarbeit mit den gesundheitsökonomischen Aktivitäten der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät (Prof. Felder) und des TPH (Prof. Fink) – gemeinsames Kompetenzprofil, welches einzigartig ist in der Schweiz. Intensivierung der bereits bestehenden Kooperation mit klinischen Forschungsgruppen des UniVersitätsspitals Basel und darüber hinaus.

Jubiläumsgrüsse und Gratulationsbotschaften

Jubiläumsgrüsse wurden von Frau Prof. Dr. Dr. h.c. Andrea Schenker-Wicki, Rektorin der Universität Basel, Dr. Claus Bolte, Leiter Bereich Zulassung bei Swissmedic, Dr. Severin Schwan, CEO von Roche und Dr. Lutz Hegemann Novartis überbracht, sowie vom Bundespräsidenten Ignazio Cassis, vom Gesundheitsdirektor des Kantons Basel-Stadt, Lukas Engelberger und vom Gesundheitsdirektor des Kantons Basel Landschaft, Thomas Weber. Auch die Schwesterkurse, der American Course of Drug Development and Regulatory Sciences (ACDRS und der entsprechende chinesische Schwesterkurs (CCDRS) richteten Grussbotschaften und Gratulationswünsche aus.

Wie man Talente und Kompetenzen entwickelt

Am Podiumsgespräch nahmen teil Frau Prof. Dr. Dr. h.c. Andrea Schenker-Wicki, Rektorin der Universität Basel, Dr. Lutz Hegemann, Präsident Corporate Global Strategy, Frau Dr. pharm. Rebecca Guntern, Europachefin von Sandoz, Dr. iur. Severin Schwan, CEO der Roche Holding, Dr. med. Claus Bolte, Leiter Bereich Zulassung, Swissmedic, Frau Dr. med. Ingrid Klingmann, Präsidentin PharmaTrain.

Es wurden Fragen nach der Grösse einer Firma für flexible neue Konzepte und Ausbildung diskutiert, wobei eher die Kultur einer Firma als deren Grösse als bedeutend gefunden wurde. Eine weitere Frage richtete sich nach dem Leadership und nach der Integration von Frauen und das Sicherheitsgefühl der Mitarbeiter.

Orchestrating for Success

Den Abschluss und Höhepunkt des Tages bildete das Jubiläumskonzert «Orchestrating for Success» des Akademischen Orchesters Basel, welches von Prof. Thomas Szucs dirigiert wurde. Der Leiter des ECPM brillierte dabei einmal mehr mit seinen zahlreichen Talenten.