1. Bundesamt für Statistik, Tabelle Reproduktive Gesundheit, https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitszustand/reproduktive.html, zuletzt abgerufen am 17.03.2023, 00:31 Uhr.

2. Guise JM, Eden K, Emeis C, Denman MA, Marshall N, Fu RR, Janik R, Nygren P, Walker M, McDonagh. M Vaginal birth after cesarean: new insights. Evid Rep Technol Assess (Full Rep) 2010 Mar;(191):1-397.

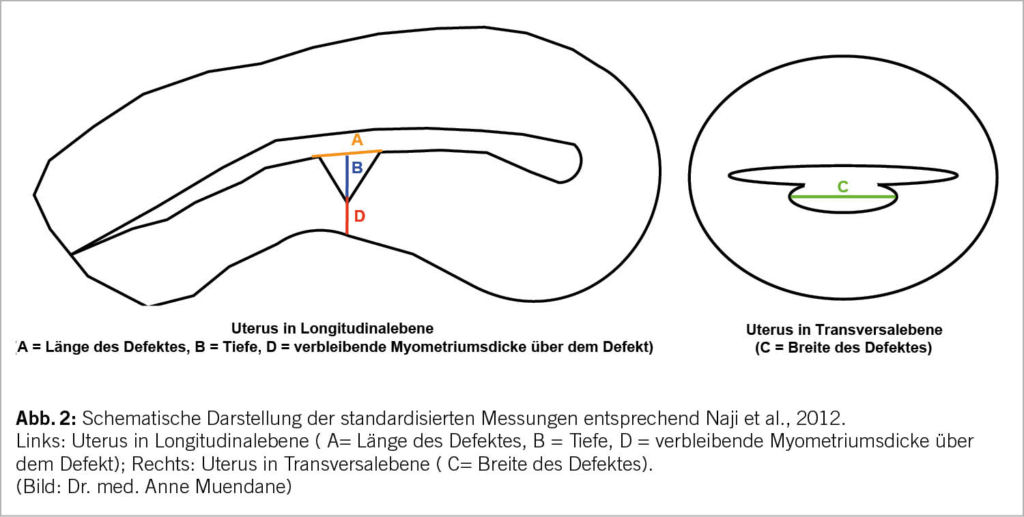

3. Naji O, Abdallah Y, Bij de Vaate AJ, Smith A, Pexsters A, Stalder C, McIndoe A, Ghaem-Maghami S, Lees C, Brölmann HAM, Huirne JAF, Timmerman D, Bourne T. Standardized approach for imaging and measuring Cesarean section scars using ultrasonography. Ultrasound Obstet Gynecol 2012; 39: 252–259.

4. Van der Voet LF, Bij de Vaate AM, Veersema S, Brölmann HAM, Huirne JAF. Long-term complications of caesarean section. The niche in the scar: a prospective cohort study on niche prevalence and its relation to abnormal uterine bleeding. BJOG 2014;121:236–244.

5. Bij de Vaate AJM, Van der Voet LF, Naji O, Witmer M, Veersema S, Brölmann HAM, Bourne T, Huirne JAF. Prevalence, potential risk factors for development and symptoms related to the presence of uterine niches following Cesarean section: systematic review. Ultrasound Obstet Gynecol 2014; 43: 372–382.

6. Vervoort AJMW, Uittenbogaard LB, Hehenkamp WJK, Brölmann HAM, Mol BWJ, Huirne JAF. Why do niches develop in Caesarean uterine scars? Hypotheses on the aetiology of niche development. Human Repro- duction, Vol.30, No.12 pp. 2695–2702, 2015.

7. Wang CB, Chiu WWC, Lee CY, Sun YL, Lin YH, Tseng CJ. Cesarean scar defect: correlation between Cesarean section number, defect size, clinical symptoms and uterine position. Ultrasound Obstet Gynecol 2009; 34: 85–89.

8. Vikhareva Osser O, Jokubkiene L, Valentin L. High prevalence of defects in Cesarean section scars at transvaginal ultrasound examination. Ultrasound Obstet Gynecol 2009; 34: 90–97.

9. Ofili-Yebovi D, Ben-Nagi J, Sawyer E, Yazbek J, Lee C, Gonzalez J, Jurkovic D. Deficient lower-segment Cesarean section scars: prevalence and risk factors. Ultrasound Obstet Gynecol 2008; 31: 72–77.

10. Pomorski M, Fuchs T, Rosner-Tenerowicz A, Zimmer M. Morphology of the cesarean section scar in the non-pregnant uterus after one elective cesarean section. Ginekol Pol. 2017;88(4):174-179.

11. Vikhareva Osser O, Valentin L. Risk factors for incomplete healing of the uterine incision after caesarean section. BJOG 2010;117:1119–1126.

12. Jastrow N, Gauthier RJ, Gagnon G, Leroux N, Beaudoin F, Bujold E. Impact of labor at prior cesarean on lower uterine segment thickness in subsequent pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2010 Jun;202(6):563.e1-7.

13. Zimmer EZ, Bardin R, Tamir A, Bronshtein M. Sonographic imaging of cervical scars after Cesarean section. Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 23: 594–598.

14. Roberge S, Demers S, Berghella V, Chaillet N, Moore L, Bujold E. Impact of single- vs double-layer closure on adverse outcomes and uterine scar defect: a systematic review and metaanalysis. Am J Obstet Gynecol 2014;211:453 – 460.

15. Roberge S, Chaillet N, Boutin A, Moore L, Jastrow N, Brassard N, Gau- thier RJ, Hudic I, Shipp TD, Weimar CH et al. Single- versus double- layer closure of the hysterotomy incision during cesarean delivery and risk of uterine rupture. Int J Gynaecol Obstet 2011;115:5-10.

16. Bujold E, Bujold C, Hamilton EF, Harel F, Gauthier RJ. The impact of a single-layer or double-layer closure on uterine rupture. Am J Obstet Gynecol 2002;186:1326–1330.

17. Bujold E, Goyet M, Marcoux S, Brassard N, Cormier B, Hamilton E, Abdous B, Sidi EA, Kinch R, Miner L et al.The role of uterine closure in the risk of uterine rupture. Obstet Gynecol 2010;116:43-50.

18. Durnwald C, Mercer B. Uterine rupture, perioperative and perinatal morbidity after single-layer and double-layer closure at cesarean delivery. Am J Obstet Gynecol 2003;189:925-929.

19. Roberge S, Chaillet N, Boutin A, Moore L, Jastrow N, Brassard N, Gau- thier RJ, Hudic I, Shipp TD, Weimar CH et al. Single- versus double- layer closure of the hysterotomy incision during cesarean delivery and risk of uterine rupture. Int J Gynaecol Obstet 2011;115:5-10.

20. Bennich G, Rudnicki M, Wilken-Jensen C, Lousen T, Lassen PD, Wo- jdemann K. Impact of adding a second layer to a single unlocked closure of a Cesarean uterine incision: randomized controlled trial. Ultra- sound Obstet Gynecol 2016; 47: 417–422.

21. CORONIS collaborative group, Abalos E, Addo V, Brocklehurst P, El Sheikh M, Farrell B, Gray S, Hardy P, Juszczak E, Mathews JE, Naz Masood S, Oyarzun E, Oyieke J, Sharma JB, Spark P. Caesarean section surgical techniques: 3 year follow-up of the CORONIS fractional, factorial, unmasked, randomised controlled trial. Lancet. 2016 Jul 2;388(10039):62-72.

22. Lofrumento DD, Di Nardo MA, De Falco M, Di Lieto A. Uterine Wound Healing: A Complex Process Mediated by Proteins and Peptides. Curr Protein Pept Sci. 2017;18(2):125-128.

23. Bij de Vaate AJM, Brölmann HAM, Van der Voet LF, Van der Slikke JW, Veersema S, Huirne JAF. Ultrasound evaluation of the Cesa- rean scar: relation between a niche and postmenstrual spotting. Ultrasound Obstet Gynecol 2011; 37: 93–99.

24. Tower AM, Frishman GN. Cesarean scar defects: an underrecognized cause of abnormal uterine bleeding and other gynecologic complications. J Minim Invasive Gynecol. 2013 Sep-Oct;20(5):562-72.

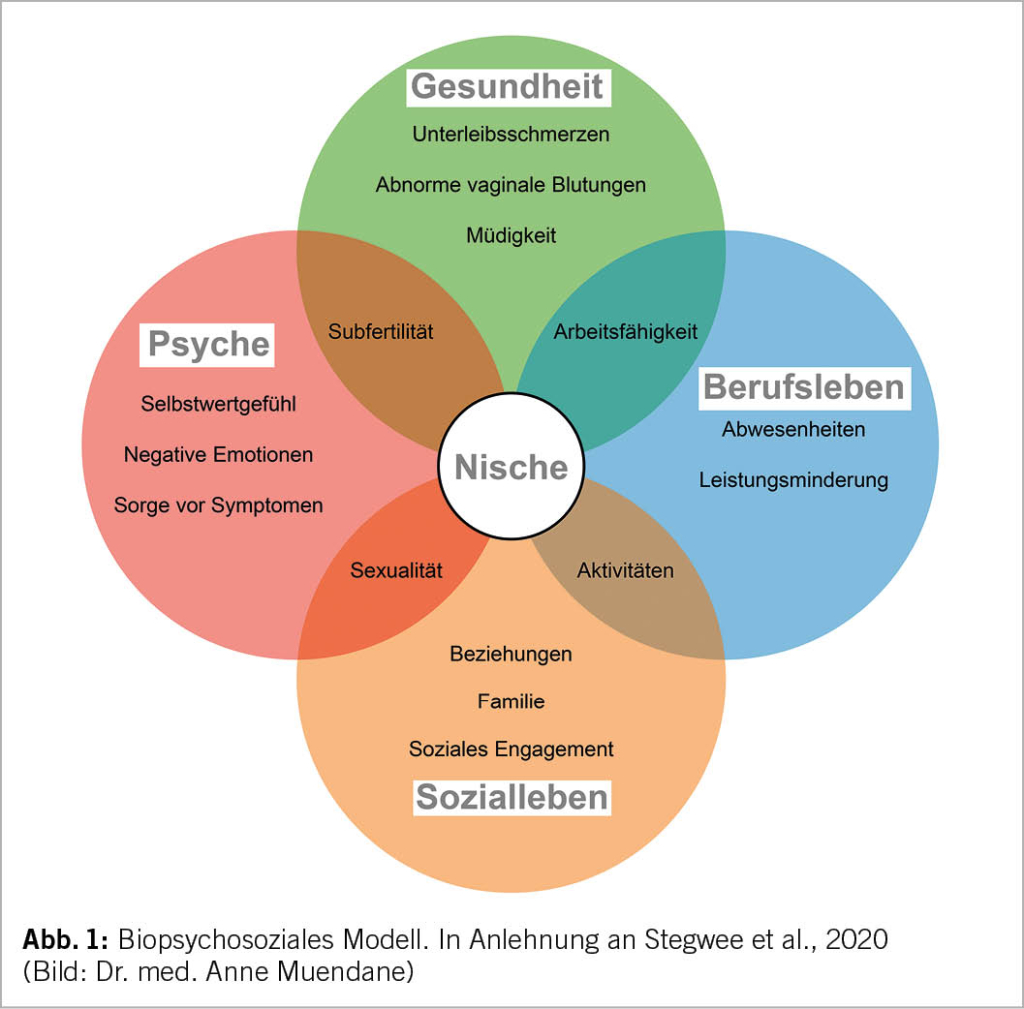

25. Stegwee S, Beij A, de Leeuw R, Mokkink L, van der Voet L, Huirne J. Niche-related outcomes after caesarean section and quality of life: a focus group study and review of literature, Qual Life Res. 2020 Apr;29(1):1013-1025.

26. Vikhareva Osser O, Jokubkiene L, Valentin L. Cesarean section scar defects: agreement between transvaginal sonographic findings with and without saline contrast enhancement. Ultrasound Obstet Gynecol 2010; 35: 75–83.

27. Baranov A, Gunnarsson G, Salvesen KA, Isberg PE, Vikhareva O. Assessment of Cesarean hysterotomy scar in non-pregnant women: reliability of transvaginal sonography with and without contrast enhancement. Ultrasound Obstet Gynecol 2016; 47: 499–505.

28. Regnard C, Nosbusch M, Fellemans C, Benali N, Van Rysselberghe M, Barlow P, Rozenberg S. Cesarean section scar evaluation by saline contrast sonohysterography. Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 23: 289–292.

29. Bolten K, Fischer T, Bender YY, Diederichs G, Thomas A. Pilot study of MRI/ultrasound fusion imaging in postpartum assessment of Cesarean section scar. Ultrasound Obstet Gynecol. 2017 Oct;50(4):520-526.

30. Naji O, Daemen A, Smith A, Abdallah Y, Saso S, Stalder C, Sayasneh A, McIndoe A, Ghaem-Maghami S, Timmerman D, Bourne T. Visibility and measurement of cesarean section scars in pregnancy: a reproducibility study. Ultrasound Obstet Gynecol. 2012 Nov;40(5):549-56.

31. Pomorski M, Fuchs T, Zimmer M. Prediction of uterine dehiscence using ultrasonographic parameters of cesarean section scar in the non- pregnant uterus: a prospective observational study. BMC Pregnancy and Childbirth 2014, 14:365.

32. Dicle O, Küçükler C, Pirnar T, Erata Y, Posaci C. Magnetic reso- nance imaging evaluation of inscision healing after cesarean sections. Eur Radiol. 1997;7(1):31-4.

33. Baranov A, Salvesen KA, Vikhareva O. Assessment of Cesarean hysterotomy scar before pregnancy and at 11–14weeks of gestation: a prospective cohort study.Ultrasound Obstet Gynecol 2017; 50: 105–109.

34. Vikhareva Osser O, Valentin L. Clinical Importance of Appearance of Cesarean Hysterotomy Scar at Transvaginal Ultrasonography in Non- pregnant Women.Obstet Gynecol 2011;117:525–32.

35. Abacjew-Chmylko A, Wydra DG, Olszewska H. Hysteroscopy in the treatment of uterine cesarean section scar diverticulum: A systematic review. Adv Med Sci. 2017 Sep;62(2):230-239.

36. Al Mutairi BH und Alrumaih I. Hysteroscopy in the Treatment of Myometrial Scar Defect (Diverticulum) Following Cesarean Section Delivery: A Systematic Review and Meta- Analysis. Cureus 12(11): e11317.

37. He Y, Zhong J, Zhou W, Zeng S, Li H, Yang H, Shan N. Four Surgical Strategies for the Treatment of Cesarean Scar Defect: A Systematic Review and Network Meta-analysis. J Minim Invasive Gynecol. Mar-Apr 2020;27(3):593-602.

38. Mashiach R und Burke YZ. Optimal Isthmocele Management: Hysteroscopic, Laparoscopic, or Combination. J Minim Invasive Gynecol. 2021 Mar;28(3):565-574.

39. Vitale SG, Ludwin A, Vilos GA, Török P, Tesarik J, Vitagliano A, Lasmar RB, Chiofalo B. From hysteroscopy to laparoendoscopic surgery: what is the best surgical approach for symptomatic isthmocele? A systematic review and meta-analysis. Arch Gynecol Obstet. 2020 Jan;301(1):33-52.

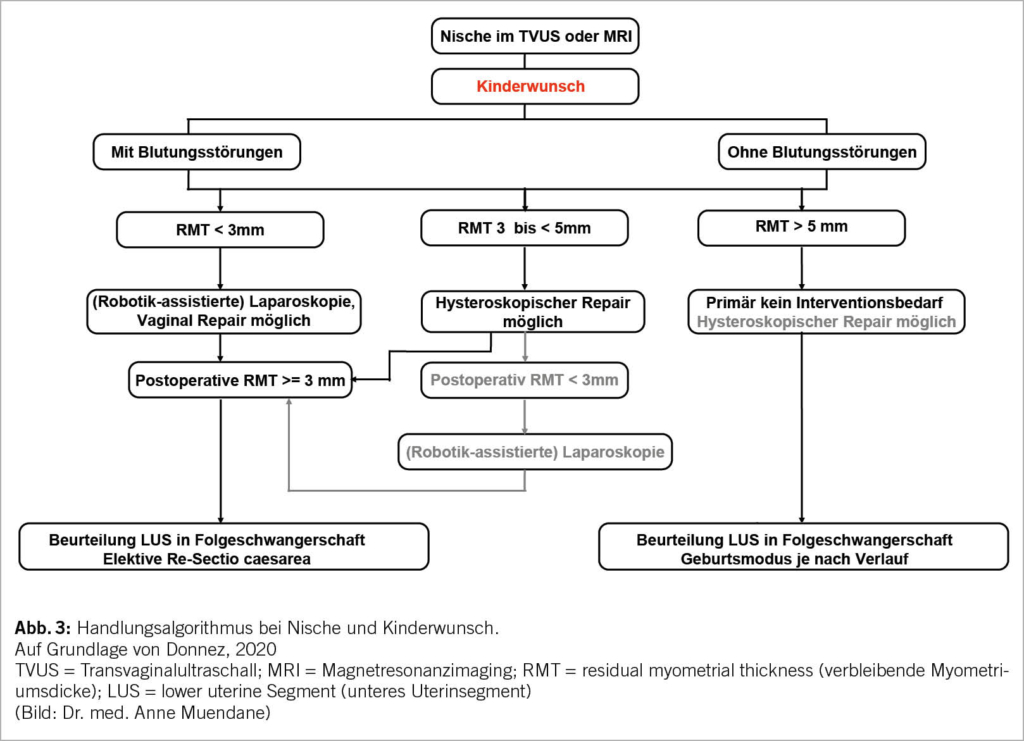

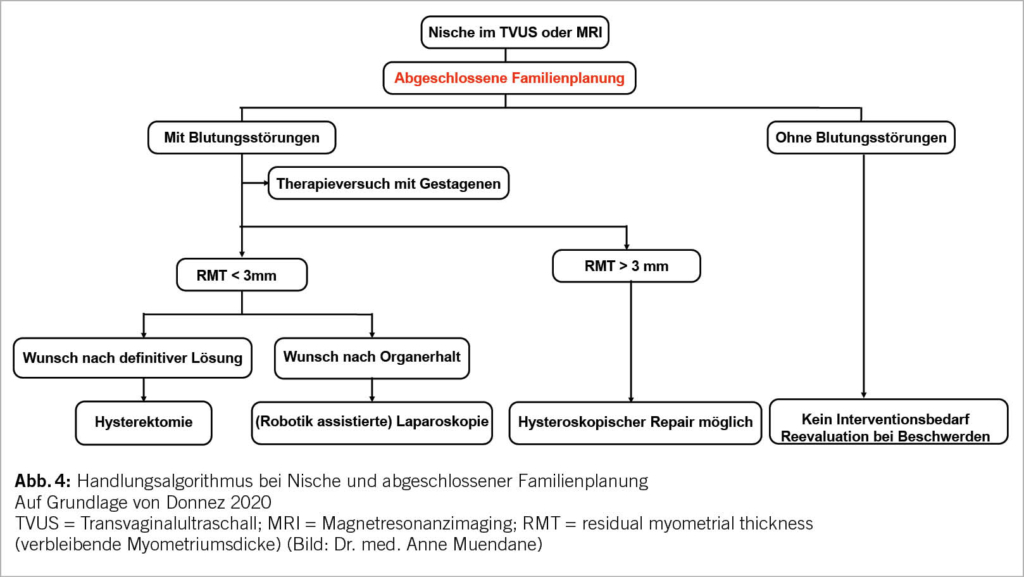

40. Donnez O. Cesarean scar defects: management of an iatrogenic pathology whose prevalence has dramatically increased. Fertil Steril. 2020 Apr;113(4):704-716.