Surtout de nos jours, où beaucoup de gens doivent porter un masque, l’ un / l’ une ou l’ autre se dérangera d’ une haleine incommodante. Un journal suisse du dimanche connu a fait un reportage sur ce sujet en juillet 2020, encourageant un nombre croissant de patients à consulter leur médecin généraliste ou spécialiste pour ce problème. L’ objectif de cet article est de montrer que dans la majorité des cas, une amélioration des symptômes peut être obtenue avec des mesures souvent simples.

Il est donc certainement important et pertinent de se pencher sur cette question d’ actualité et de fournir un résumé à cet égard. Les plaintes ne sont pas faciles à objectiver dans la pratique clinique quotidienne et sont souvent minimisées (« Ce n’ est pas si grave. »). Je voudrais pourtant montrer ici que dans la plupart des cas, une amélioration symptomatique peut être obtenue par des mesures simples. Comme spécialiste ORL exerçant en cabinet, j’ aimerais traiter le sujet de manière aussi compréhensible que possible et vous montrer les principales causes et les options thérapeutiques correspondantes.

Foetor et halitose – distinction terminologique

Au début, il est important de définir les termes avec précision. Parfois ces termes sont utilisés comme synonymes. Toutefois, une distinction doit être faite entre le foetor – une odeur désagréable provenant de la cavité buccale et donc due à une cause intra-orale – et l’ halitose. L’ halitose décrit une mauvaise haleine due à diverses causes métaboliques systémiques. Ici il s’ agit en fait plus d’ une odeur incommodante de l’ air expiré que d’ un problème d’ haleine. Les termes d’ ozostomie ou de cacostomie ne sont que rarement utilisés (1).

Historiquement, le problème apparaît déjà dans la mythologie grecque, dans laquelle Aphrodite aurait puni les femmes de l’ île grecque de Lemnos d’ une haleine nauséabonde parce qu’ elles avaient négligé ses sanctuaires. Plus récemment l’ histoire du Roi Soleil Louis XIV en France est tout aussi connue, lui qui souffrait d’ une haleine nauséabonde en raison d’ une complication abcédante survenue après un traitement dentaire. Du film « Autant en emporte le vent » on connaît le baiser le plus célèbre de l’ histoire du cinéma. L’ actrice Vivian Leigh dira plus tard à propos de son partenaire Clark Gable qu’ il avait « de fausses dents et une mauvaise haleine ».

Linus Pauling, lauréat américain du prix Nobel de chimie, a été le premier à pratiquer une chromatographie gazeuse de l’ air expiré et a pu détecter plus de 200 substances volatiles différentes, essentiellement organiques (2). Des études plus poussées, réalisées avec des instruments améliorés, ont permis de découvrir jusqu’ à 3 000 de ces substances volatiles. Dans l’ air expiré par un être humain normal, on trouve à côté de l’ azote, de l’ oxygène et du dioxyde de carbone une proportion d’ environ 1 % de divers autres composants gazeux. Ce 1% peut contenir des substances volatiles extrêmement fortes et odorantes, contenant principalement du soufre, de sorte que l’ air exhalé est perçu comme désagréable, voire insupportable. Il ne s’ agit pas seulement d’ un problème touchant l’ acteur susmentionné et l’ ancien roi de France, une nouvelle méta-analyse montre une prévalence de 31,8 % (3). Il s’ agit donc d’ un problème commun auquel le dentiste, le médecin de famille et le spécialiste en ORL sont de plus en plus souvent confrontés à l’ heure actuelle, encore plus avec l’ obligation accrue du port du masque.

Les causes

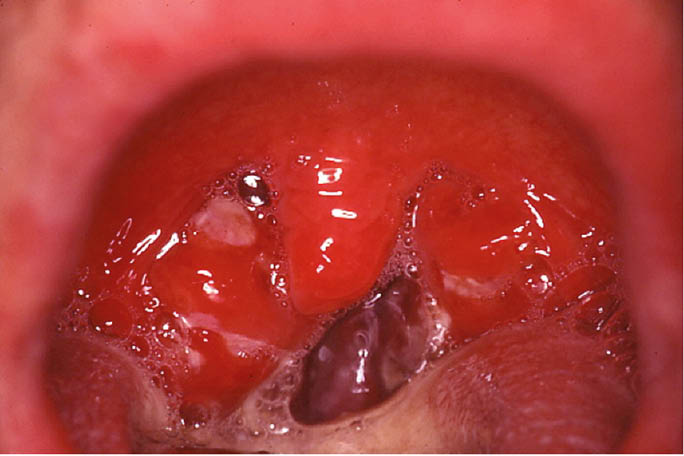

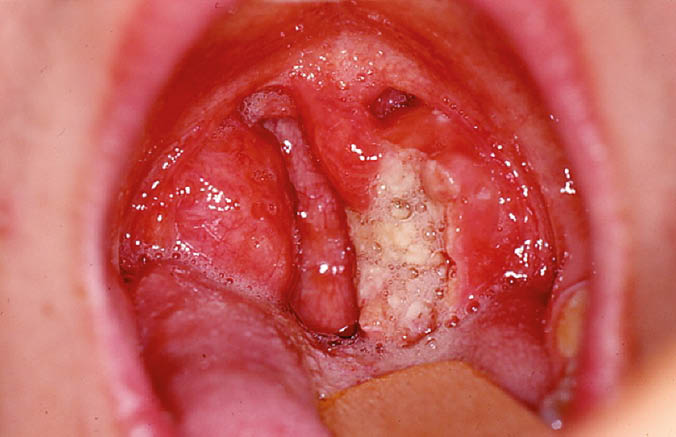

En ce qui concerne les causes (3 – 8) on distingue entre un problème buccal causant un foetor, et les causes extra-orales, entraînant une halitose. La cause intra-buccale la plus fréquente est un problème d’ hygiène bucco-dentaire insuffisante, laissant persister des résidus de nourriture dans la cavité buccale. Ces résidus alimentaires entraînent une colonisation bactérienne avec formation de substances volatiles contenant du soufre, qui conduisent ensuite au foetor. Il en va de même pour les prothèses dentaires mal entretenues, la parodontose ou les dents cariées. Des inflammations telles que l’ amygdalite chronique, l’ angine tonsillaire, les abcès intra-oraux, ainsi que de rares infections par des agents pathogènes spéciaux, comme la syphilis ou la diphtérie, peuvent également causer un foetor. Il est important aussi de faire la différence avec un nez malodorant (l’ ocène) qui se produit par exemple en cas de rhinite atrophique. Les tumeurs avec des composantes nécrotiques sises dans la cavité buccale ou dans le larynx/pharynx peuvent également provoquer une forte odeur. La sécheresse de la bouche, comme cela peut arriver dans les professions orales, un syndrome d’ apnée obstructive du sommeil, une carence alimentaire, ainsi qu’ une salivation réduite, par exemple dans le syndrome de Sjögren, peuvent aussi causer une mauvaise haleine. Une imprégnation locale, par exemple par des huiles essentielles, l’ alcool ou le tabac, est également une cause courante d’ haleine nauséabonde. En résumé, les causes intra-orales sont principalement dues à une hygiène bucco-dentaire insuffisante ou à une inflammation bactérienne locale. Chez 85 à 90 % des patients se plaignant de mauvaise haleine, on trouve une cause orale, c’ est-à-dire qu’ il s’ agit d’ un foetor.

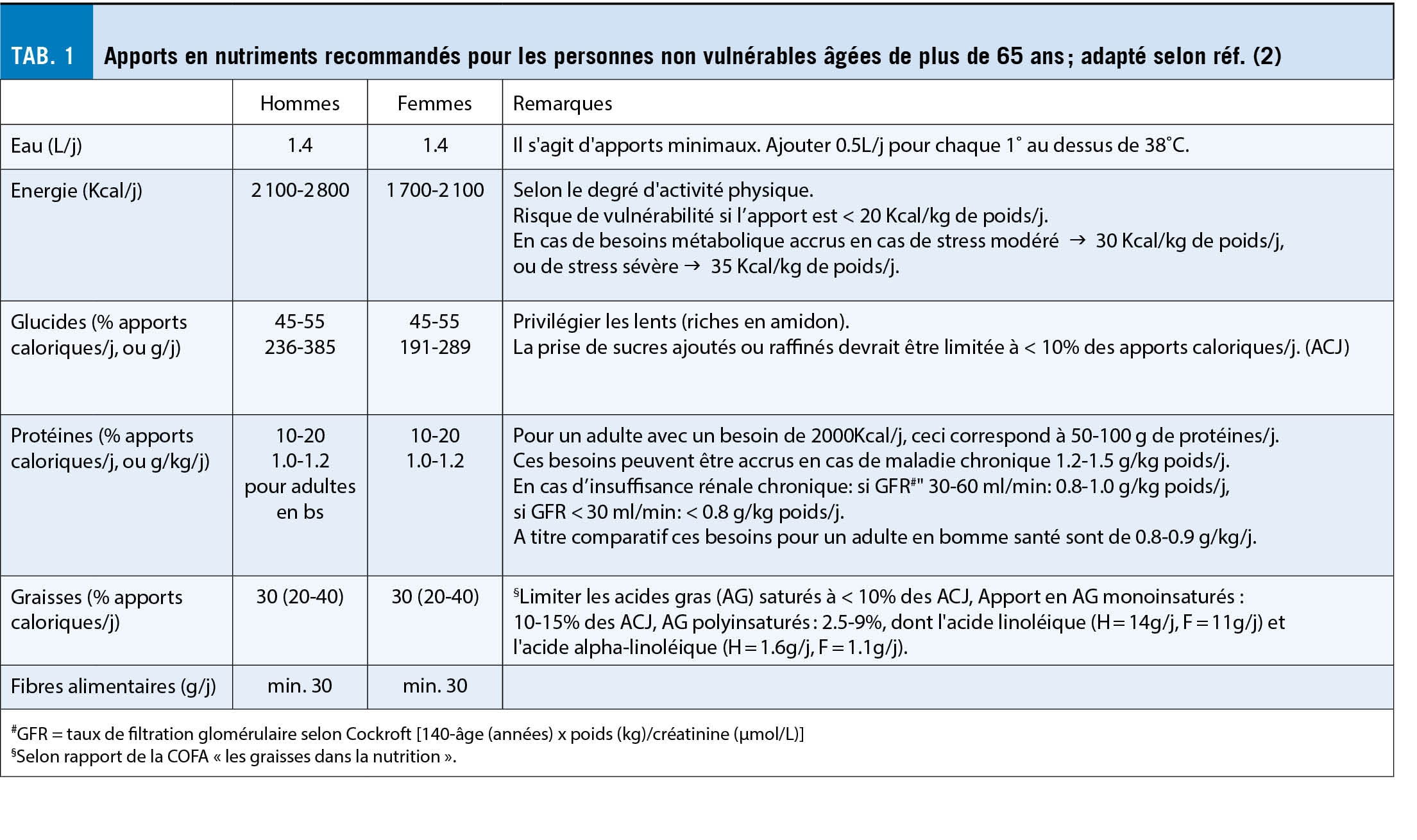

Dans 10 à 15 % des cas, l’ halitose est due à diverses causes métaboliques systémiques, telles que les maladies des voies respiratoires avec une bronchite purulente, des bronchectasies ou une pneumonie. De même les maladies du tractus gastro-intestinal, en particulier des carcinomes, les diverticules de rétention, l’ achalasie ou la sténose gastrique peuvent entraîner une halitose. Les maladies métaboliques telles que l’ urémie (foetor urémique), le diabète sucré ou l’ insuffisance hépatique (foetor hépatique) peuvent aussi être associées à une mauvaise haleine. Pendant un jeûne prolongé, l’ acidocétose qui en résulte peut être détectée dans l’ air expiré.

Plus rarement il s’ agit d’ un problème psychosomatique. Un patient atteint d’ une pseudohalitose peut être ainsi fermement convaincu de souffrir d’ une halitose ou d’ un foetor, sans trouvailles objectives à l’ examen clinique. Il arrive que ces patients s’ adonnent à une hygiène bucco-dentaire excessive. Dans ce cas notre tâche doit être de rassurer le patient et de le convaincre qu’ il n’ y a pas vraiment de mauvaise haleine.

Diagnostic

En matière de diagnostic, la littérature fait souvent référence à un test subjectif et un test objectif dans l’ évaluation organoleptique. Lors d’ un test organoleptique subjectif, un médecin expérimenté évalue l’ air expiré du patient avec son propre sens de l’ odorat. Les résultats sont ensuite documentés et consignés dans un tableau. Lors d’ un test organoleptique objectif, une mesure peut être effectuée à l’ aide d’ un chromatographe gazeux. Cependant, ces appareils sont très grands et compliqués à utiliser et à entretenir. Une option plus simple et plus pratique est la mesure dite VSC (volatile sulphur compounds) à l’ aide d’ un halimètre (10). Cela permet de quantifier les composés volatils du soufre et d’ évaluer objectivement les symptômes. Les scores du test organoleptique objectif et du test subjectif semblent être en corrélation dans la littérature (11), cependant, le test subjectif n’ est probablement plus effectué de manière standard et semble obsolète, surtout à l’ époque du coronavirus. Je pense que ces mesures ont surtout leur place dans les consultations spécialisées des grands hôpitaux centraux. Dans mon cabinet médical ORL, il s’ agit principalement d’ exclure les pathologies mentionnées ci-dessus, telles que des causes inflammatoires ou une tumeur, au moyen d’ un examen clinique comprenant une endoscopie nasale et un examen endoscopique par fibres du pharynx et du larynx. Cela comprend aussi une anamnèse approfondie et un examen clinique minutieux en connaissance des causes possibles. D’ autres examens peuvent également être indiqués, tels qu’ une polygraphie respiratoire en cas de suspicion d’ un syndrome d’ apnée nocturne ou un test de Saxon avec échographie des glandes salivaires si un syndrome de Sjögren est soupçonné.

Le diagnostic de base posé par un médecin de famille comprend certainement un examen de laboratoire afin d’ exclure les causes systémiques susmentionnées. En cas de suspicion clinique, il peut être nécessaire d’ organiser des examens spécialisés supplémentaires, par exemple avec un spécialiste en ORL, un pneumologue ou un gastro-entérologue.

Traitement

Comme une cause intra-buccale est souvent à l’ origine des plaintes, il est particulièrement important d’ enseigner au patient une hygiène bucco-dentaire conséquente. Il s’ agit principalement d’ un nettoyage des dents approfondi, ainsi qu’ éventuellement d’ un nettoyage de la surface de la langue, par exemple à l’ aide d’ un racleur de langue. Le racleur de langue (ou gratte-langue), en particulier, semble être un outil très efficace et il existe de bonnes données concernant son efficacité. L’ objectif est de parvenir à une réduction de la colonisation bactérienne par une application régulière en combinaison avec l’ hygiène dentaire. Dans la littérature, il existe diverses approches thérapeutiques qui, par exemple, appliquent des substances probiotiques sur le racleur de langue et permettent ainsi de réduire le foetor (12). En cas de problèmes dentaires, le dentiste peut être consulté pour un nettoyage régulier des dents. Des solutions de rinçage de la bouche telles que la chlorhexidine peuvent également être utilisées. Le thé noir, la menthe poivrée, l’ eucalyptus, les comprimés de chlorophylle et les grains de café à mâcher sont recommandés comme remèdes domestiques. Dans le domaine ORL, une amygdalectomie peut être envisagée en cas de calculs amygdaliens ou d’ infections récurrentes dans la zone des amygdales. Il est bien sûr essentiel de diagnostiquer et de traiter une tumeur, un éventuel syndrome de Sjögren, ainsi que de chercher un syndrome d’ apnée nocturne dans l’ anamnèse. Il peut être nécessaire d’ objectiver et de traiter les troubles respiratoires liés au sommeil, éventuellement en pratiquant une polygraphie respiratoire, afin de minimiser la sécheresse de la bouche. Pour des causes plus rares dans le domaine des maladies des voies respiratoires ou du tractus gastro-intestinal, on se tiendra aux examens et recommandations du spécialiste.

Traduction basée sur l’article original paru en allemand dans « der informierte arzt » 10_2020

Copyright Aerzteverlag medinfo AG

Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten,

Schwerpunkt Hals- und Gesichtschirurgie

HNO-Praxis

Haldenstrasse 11

6006 Luzern

henseler@hno-praxis.ch

L’ auteur n’a déclaré aucun conflit d’intérêts en rapport avec cet article.

1. Facharztwissen HNO, PD Dr. med. Michael Reiss, HNO-Klinik, Elblandklinikum Radebeul

2. L. Pauling Quantitative analysis of urine vapor and breath by gas-liquid partition chromatography. Proc Natl Acad Sci U S A. Band 68, 1971, S. 2374–2376.

3. Estimated prevalence of halitosis: a systematic review and meta – regression analysis, Manuela F Silva, Clin Oral Investig. 2018 Jan ;22(1) :47-55

4. Halitosis-Ursache, Diagnose, Therapie – Schweiz. Med. Forum 2004;585-589

5. Mundgeruch-Ursachen und Therapie, Zentrum für Zahnmedizin, Universität Zürich, September 2011

6. Mundgeruch-Ursachen, Differenzialdiagnose und Behandlung, Imfeld T, 2008. Universität Zürich

7. Interventions for managing halitosis – sumanth Kumbargere Nagraj, Cochrane Databes syst rev. 2019 Dec 11; 12(12):CD012213

8. Halitosis: the multidisciplinary approach Curd ML Bollen, Int J Oral Sci. 2012 Jun

9. Halitosis : knowing when bad breath signals systemic disease, TM Durham, Geriatrics, 1993, Aug;48(8):55-9

10. Halitosismanagement für die Zahnarztpraxis – Workshop beim BREATH ANALYSIS Summit 2013 – International Conference of Breath Research, 9.Juni 2013 – Saarbrücken/Wallerfangen, Deutschland

11. Subjective patients opinion and evaluation of halitosis using halimeter and oranoleptic scores – E Iwanicka-Grzegorek, Oral Dis 2005 ; 11 1 :86-88

12. A simple method to reduce halitosis : tongue scraping with probiotics, Berk Gurpinar, J Breath Res, 2019 : Dec 4 ;14(1) :016008