Le syndrome sérotoninergique, également appelé toxicité sérotoninergique, associe des symptômes neurocognitifs, neuromusculaires et neurovégétatifs. La présentation clinique varie de formes très légères à des formes sévères et potentiellement létales. La toxicité sérotoninergique devient plus fréquente en raison de la prescription croissante de médicaments sérotoninergiques, principalement des antidépresseurs et des analgésiques. La prévention est essentielle. Elle passe par la formation des patients et des prescripteurs pour éviter ou détecter la toxicité sérotoninergique.

Serotonin syndrome, also named serotonin toxicity, associates neurocognitive, neuromuscular and neurovegetative symptoms. The clinical presentation varies from very mild to severe and potentially lethal forms. Serotonin toxicity is becoming more frequent due to the increasing prescription of serotonergic drugs, mainly antidepressants and analgesics. Prevention of serotonin toxicity is key. It involves training patients and prescribers to avoid or detect serotonin toxicity.

Key Words: serotonin syndrome, serotonin toxicity, drug-drug interactions, antidepressants, analgesic drugs

Introduction

Décrit pour la première fois en 1960, le syndrome sérotoninergique (SS) devient plus fréquent du fait de la prescription grandissante de médicaments sérotoninergiques, principalement des antidépresseurs et des antalgiques, au cours des dernières décennies (1-2). Encore trop souvent peu connu des praticiens et donc sous-diagnostiqué, ce syndrome associe de façon variable des symptômes neurocognitifs, neuromusculaires et neurovégétatives. Le spectre clinique varie de formes très légères à des formes sévères potentiellement létales.

Physiopathologie

La sérotonine ou 5-hydroxytryptamine (5-HT) est un neurotransmetteur monoaminénergique dérivé du tryptophane qui intervient dans de nombreux systèmes. Dans le système nerveux central, elle exerce une action sur l’ humeur, l’ attention, l’ appétit, le cycle veille-sommeil, la perception de la douleur, la thermorégulation et le tonus musculaire. Au niveau périphérique, la sérotonine est principalement sécrétée dans le tube digestif dont elle module le péristaltisme. La sérotonine est également impliquée dans la vasoconstriction, la bronchoconstriction, la contraction utérine et l’ agrégation plaquettaire (3).

Le SS survient lors d’ une hyperstimulation des récepteurs sérotoninergiques (5-HT1a et 5-HT2a notamment) par différents mécanismes selon les molécules impliquées : inhibition de la recapture de la sérotonine ou de son métabolisme, stimulation directe des récepteurs, relargage de sérotonine ou plus rarement augmentation de sa synthèse.

Il s’ agit d’ un phénomène dose-dépendant et non idiosyncrasique, donc relativement prévisible. Dans un tiers des cas, il survient en monothérapie lors de l’ introduction du traitement, d’ une augmentation de dose ou en cas de surdosage. Il survient le plus souvent dans les 24 heures et n’ apparaît que rarement une fois que le traitement est stable (phénomène de tolérance).

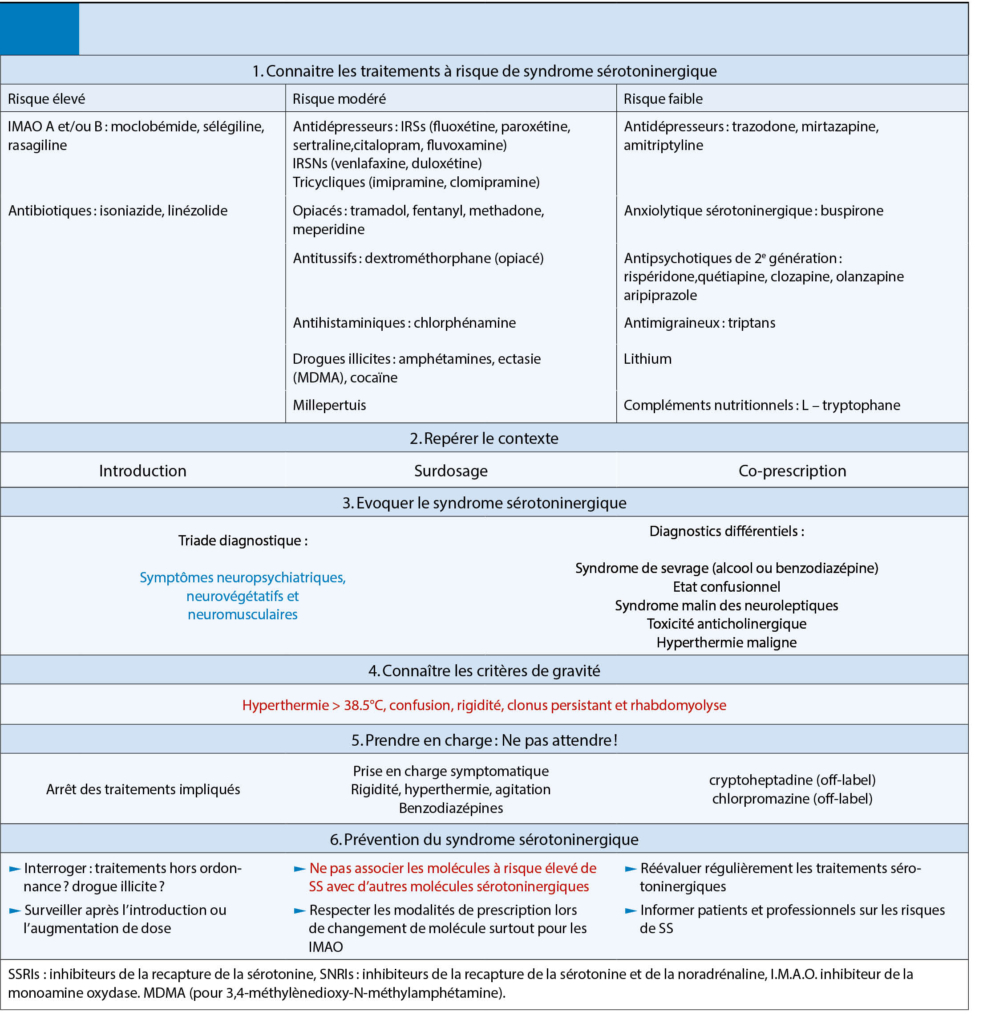

Les molécules les plus à risque sont les IMAO A ou B (inhibiteur de la monoamine oxydase A ou B) antidépresseurs ou antiparkinsoniens. Le risque est modéré lors de l’ utilisation d’ un inhibiteur de la recapture de la sérotonine (IRS), d’ un inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN) ou d’ antidépresseurs tricycliques, notamment la clomipramine et l’ imipramine. C’ est aussi le cas de l’ amitriptyline, mais plus faiblement. (tableau 1)

Dans les deux tiers des cas, le SS survient lorsqu’ on associe des traitements sérotoninergiques (4) L’ association d’ un IMAO avec un autre traitement sérotoninergique est déconseillée et il est recommandé de laisser un intervalle libre de 14 jours entre l’ arrêt d’ un IMAO et l’ introduction d’ un autre IMAO.

D’ autres molécules ont une activité sérotoninergique qui n’ est pas toujours identifiée et qui expose au risque de SS. Deux antibiotiques, le linézolide et l’ isoniazide, ont une activité de type IMAO qu’ il faut connaître. Certains opiacés ont une activité faible d’ inhibition de la recapture de la sérotonine (tramadol, fentanyl, mépéridine, méthadone, dextrométhorphane), ce qui n’ est pas le cas de la morphine et d’ autres opiacés (buprénorphine, codéine, oxycodone).

Enfin, des substances utilisées sur un mode récréatif comme les amphétamines, la cocaïne et l’ ecstasy (MDMA) exercent une action sérotoninergique et représentent une cause non négligeable de SS (4).

Le SS survient fréquemment lors d’ interactions médicamenteuses. En effet, une grande partie des antidépresseurs sérotoninergiques sont éliminés par l’ intermédiaire des cytochromes P450 de sous-type CYP2D6 et CYP3A4 notamment et sont sensibles aux molécules qui inhibent ces voies. De plus, certaines molécules comme la fluoxétine représentent un risque marqué de SS du fait de son activité inhibitrice au niveau du cytochrome P450 2D6 et de sa longue demi-vie (3).

Enfin, des SS ont été décrits lors de l’ association d’ une molécule sérotoninergique avec les antipsychotiques de 2e génération (rispéridone, quétiapine, clozapine olanzapine et aripiprazole) qui exercent notamment une activité agoniste sérotoninergique sur les récepteurs 5-HT1A (3).

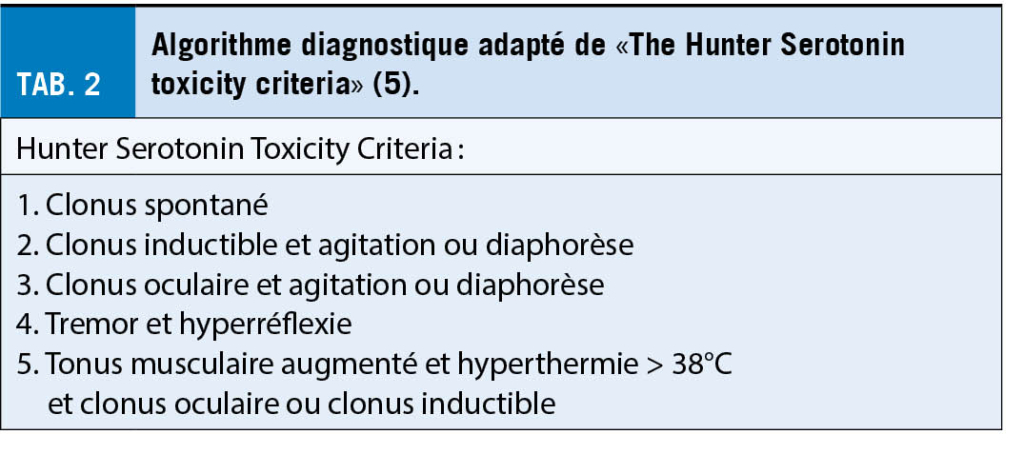

Un diagnostic clinique

Il repose sur une triade de symptômes neuropsychiatriques (agitation, nervosité, insomnie, hypomanie et, pour les formes graves, confusion, troubles de la vigilance), de symptômes neurovégétatifs (fièvre, diaphorèse, tachycardie, tachypnée, diarrhée, hypertension artérielle et mydriase) et de troubles neuromusculaires souvent plus marqués aux membres inférieurs (tremblements, hyperréflexie, myoclonies, clonus, rigidité). Comme il s’ agit d’ un tableau protéiforme et qu’ il n’ existe pas de symptomatologie spécifique du SS, certains auteurs parlent plus volontiers de toxicité sérotoninergique. L’ algorithme diagnostique de Dunkley et al. pour identifier un SS est simple d’ utilisation, sensible (84%) et spécifique (97%). Il met l’ accent sur l’ introduction récente d’ un traitement sérotoninergique, une augmentation des doses ou une co-prescription à risque (tableau 2) (5).

Il existe un continuum en termes de gravité. Les formes légères sont les plus fréquentes et se manifestent par des tremblements, une nervosité, des troubles du sommeil qui peuvent être mises à tort sur le compte des troubles psychiatriques sous-jacents. Les formes modérées se présentent par une agitation, des clonies inductibles ou oculaires, une diaphorèse et une hyperréflexie. Elles peuvent être difficilement différenciable d’ un syndrome de sevrage alcoolique ou en benzodiazépine. Les formes sévères sont rares, elles se manifestent par des myoclonies soutenues, une rigidité musculaire, une hyperthermie au-dessus de 38.5°C, un état confusionnel ou encore une rhabdomyolyse. Le diagnostic différentiel est alors large et doit faire évoquer toutes les causes d’ un syndrome confusionnel aigu, notamment les causes infectieuses et toxico-métaboliques (6). Seuls une anamnèse et un examen clinique minutieux permettent de préciser le diagnostic de SS. Il n’ existe pas de marqueur biologique spécifique et le dosage de la molécule incriminée est souvent sans lien avec la gravité du tableau mais peut guider le clinicien (2).

En cas de co-prescription d’ un antipsychotique, il faut également évoquer un syndrome malin des neuroleptiques. Il se différencie notamment par la présence d’ une rigidité extrapyramidale et d’ une bradykinésie. Fréquemment évoqué dans la littérature comme diagnostic différentiel, le syndrome anticholinergique se différencie par une sécheresse muqueuse et cutanée, une diminution du transit intestinal et une rétention d’ urine, mais surtout par un tonus musculaire et des réflexes normaux (6, 7).

Épidémiologie

L’ incidence réelle du syndrome sérotoninergique reste inconnue, du fait d’ une grande variabilité clinique et de la sensibilisation insuffisante des médecins qui conduit à un sous-diagnostic. Il survient à tous les âges, et si on retrouve un pic de survenue entre 60 et 80 ans et une forte prédominance féminine (75%) cela tient davantage de la prescription d’ antidépresseurs plus importante dans ces populations (4) .

Prise en charge

En cas de suspicion d’ une toxicité sérotoninergique, toutes les molécules incriminées doivent être stoppées, éventuellement diminuées pour les formes légères. Le SS devra systématiquement faire l’ objet d’ une déclaration auprès de Swissmédic.

Les formes légères ne requièrent en général pas d’ hospitalisation. La symptomatologie s’ amende habituellement rapidement à l’ arrêt ou à la diminution de la posologie. Une fois les symptômes résolus, un traitement alternatif peut être instauré ou la même molécule réintroduite progressivement à dose inférieure.

Les patients qui ont des symptômes sévères ou qui reçoivent une association d’ un IMAO avec un IRS/IRSN doivent être hospitalisés. Les traitements suspects doivent être stoppés immédiatement. Dans les formes modérées ou graves, l’ agitation et la rigidité peuvent être traitées par des benzodiazépines. L’ hyperthermie qui résulte classiquement de l’ hyperactivité musculaire, n’ est pas sensible aux antipyrétiques habituels. Les mesures de refroidissement externe telles l’ hydratation et la glace peuvent ne pas suffire. Se justifie alors l’ utilisation off-label de la cryptoheptadine qui est un antihistaminique avec une activité antagoniste des récepteurs 5-HT2a ou la chlorpromazine, proposée en seconde intention du fait des risques d’ hypotension sévère (off-label) (7). Enfin, les formes graves et compliquées peuvent nécessiter une prise en charge en soins intensifs (2, 3). Dans la majorité des cas, le SS est résolutif dans les 24 à 72 heures. La résolution peut survenir plus tardivement dans des cas particuliers, par exemple en cas d’ intoxication avec la fluoxétine ou lors de l’ utilisation d’ IMAO irréversible (2).

Prévention

La prévention reste la meilleure stratégie à la survenue d’ un SS. Lors de l’ introduction d’ un traitement antidépresseur sérotoninergique, il est conseillé de viser la dose minimale efficace, de rester attentif dans les jours qui suivent l’ introduction et de rester très prudent lors de la co-prescription de deux molécules sérotoninergiques. Il convient de vérifier l’ absence de prise de molécules hors prescription ou la consommation de substances illicites (6).

Conclusion

Le syndrome sérotoninergique, ou toxicité sérotoninergique, est un phénomène probablement sous-diagnostiqué car insuffisamment connu. Les symptômes sont peu spécifiques, d’ intensité variable avec des formes légères à potentiellement mortelles. La prévention est primordiale et dépend de la bonne formation des prescripteurs et des patients.

Copyright Aerzteverlag medinfo AG

Service de Gériatrie et Réadaptation

Département de réadaptation et gériatrie

Hôpitaux Universitaires de Genève

3, chemin du Pont-Bochet

1226 Thônex/Genève

Samuel.Perivier@hcuge.ch

Service de Gériatrie et Réadaptation

Département de réadaptation et gériatrie

Hôpitaux Universitaires de Genève

3, chemin du Pont-Bochet

1226 Thônex/Genève

Philippe.Huber@hcuge.ch

SP aucun conflit d’intérêt en rapport avec cet article, PH honoraires de conférencier Médecine interne Update Refresher, FomF.

1. Oates JA, S.A., Neurologic effects of tryptophan in patients receiving a monoamine oxidase inhibitor. Neurology, 1960. 10:1076-8.

2. Jurek, L., et al., [The serotonin syndrome: An updated literature review]. Rev Med Interne, 2019. 40(2): p. 98-104.

3. Scotton, W.J., et al., Serotonin Syndrome: Pathophysiology, Clinical Features, Management, and Potential Future Directions. Int J Tryptophan Res, 2019. 12: p. 1178646919873925.

4. Chassot M, M., Livio F, BuclinT. , Syndrome sérotoninergique : mise au point et revue des cas annoncés en Suisse. Rev Med Suisse. 2012;8(360):2086-2090.

5. Dunkley, E.J., et al., The Hunter Serotonin Toxicity Criteria: simple and accurate diagnostic decision rules for serotonin toxicity. QJM, 2003. 96(9): p. 635-42.

7. Foong AL., et al., Demystifying serotonin syndrome (or serotonin toxicity). Can Fam Physician. 2018 Oct;64(10):720-727.

8. Boyer EW, Shannon M. The serotonin syndrome. N Engl J Med. 2005 Mar 17;352(11):1112-20.