En ce qui concerne la catégorisation de la douleur chronique, la CIM-11 marque une évolution réjouissante: pour la première fois, la douleur chronique est classée comme une maladie à part entière. De plus, la CIM-11 évite de réduire la douleur sans cause lésionnelle à une cause psychiatrique ou psychogène, mais parle plutôt de «douleurs chroniques primaires», ce qui est neutre du point de vue de l’ interprétation. Pour toutes les formes de maladies douloureuses chroniques, la nouvelle grille diagnostique interroge aussi bien la phénoménologie de la perception subjective de la douleur que les manifestations psychosociales qui l’ accompagnent. Implicitement, la compréhension de la douleur dans la CIM-11 se rapproche d’ une image non-duale de l’ être humain et crée une bonne base de compréhension pour l’ approche thérapeutique multimodale.

As far as the categorization of chronic pain is concerned, there is a welcome development with ICD-11: for the first time, chronic pain is classified as a disease in its own right. ICD-11 also avoids reducing pain without a lesional cause to a psychiatric or psychogenic cause, but speaks of “primary chronic pain” in a neutral way. For all forms of chronic pain disorders, the new diagnostic grid queries both the phenomenology of the subjective pain sensation and psychosocial concomitant symptoms. Implicitly, the understanding of pain in ICD-11 approaches a non-dual view of man and creates a good basis of understanding for the multimodal treatment approach.

Key words: ICD-11, chronic pain, primary chronic pain, pain disorder, classification

D’ une compréhension dualiste à une compréhension non-duale de la douleur

La CIM-11 (International Classification of Diseases, 11th Revision) a été introduite dans le monde entier au début de l’ année 2022 et doit remplacer entièrement la CIM-10 après une période de transition (1). La CIM n’ est pas un manuel, mais un instrument de diagnostic épidémiologique de l’ OMS. L’ évolution de la classification des douleurs chroniques dans la CIM est un reflet intéressant de notre pensée médicale collective qui évolue constamment.

Lors de son introduction, la CIM-10 était progressiste dans la mesure où elle créait une catégorie de diagnostic pour les maladies douloureuses sans origine lésionnelle. Dans la conscience médicale collective de l’ époque, il s’ agissait d’ une nouveauté, car la douleur sans cause lésionnelle était impensable pour beaucoup jusqu’ à présent: S’ il n’ y a pas de feu, il n’ y a pas de fumée.Générations de professionnels de la médecine et des assurances médicales ont évolué dans ce paradigme matérialiste et réductionniste.

D’ un point de vue actuel, la classification des douleurs de la CIM-10 était liée à une vision fortement dualiste: soit la personne concernée avait une lésion plausible à présenter pour expliquer ses douleurs chroniques, soit elle était soupçonnée de souffrir d’ une psychopathie. En conséquence, la douleur non lésionnelle a été traitée dans la CIM-10 au chapitre des troubles psychiques (chapitre F) sous le terme «somatoforme» et a été de facto «psychiatrisée».

Cette logique de «l’ un ou l’ autre» a été rompue en 2009 dans les pays germanophones par l’ ajout d’ un diagnostic de douleur «aussi bien que» dans la version locale de la CIM-10: le trouble douloureux chronique avec facteurs somatiques et psychiques (CIM-10, F 45.41). Ce diagnostic reflétait déjà la réalité clinique de manière beaucoup plus complète, car dans la grande majorité des douleurs chroniques, les facteurs organiques et psychiques jouent un rôle.

Maladies liées à la douleur

La notion de maladie douloureuse (en anglais pain disease) est bien établie dans la littérature médicale actuelle (2). En conséquence, la CIM-11 considère la douleur chronique comme une entité pathologique indépendante avec sa propre symptomatologie et ses propres critères de vulnérabilité.

Les maladies douloureuses chroniques ne peuvent être réduites ni à une lésion organique ni à leur modulabilité psychique. Le fait que la douleur soit en premier lieu un processus perceptif et que cette perception puisse se modifier de manière pathologique a longtemps été caché. Le syndrome douloureux régional complexe (abréviation anglaise: CRPS) illustre de manière exemplaire que le système de perception de la douleur peut tomber malade en soi. Les modifications neurologiques périphériques et centrales du CRPS ne sont pas directement liées à la lésion déclenchante ni à une psychopathologie. Les recherches sur les «chronic widespread pain» montrent également une pathophysiologie complexe comparable pour les maladies douloureuses suprarégionales (par ex. hémiplégiques) (3) et généralisées (4). Nous savons aujourd’ hui que la douleur chronique est associée de multiples façons à des modifications neuroplastiques, neurovégétatives et neuroimmunologiques. Un mécanisme physiopathologique central est le phénomène de sensibilisation périphérique et centrale par l’ inflammation neurogène (4, 5).

Les connaissances relatives à la prédisposition aux maladies se renforcent de plus en plus. Une étude récente basée sur les données de 500’ 000 personnes montre quels facteurs de risque pour la santé prédisent statistiquement l’ extension et la chronicité de la douleur (6). Parmi les facteurs cités (événements de vie stressants, troubles de l’ endormissement et du sommeil, irritabilité, épuisement, tension, augmentation du comportement alimentaire/obésité), il est facile de constater la base commune de la physiologie du stress. Tout comme les concepts courants de vulnérabilité de la «pain proneness» (stress de l’ enfance) (7) et de la «action proneness» (dépense à l’ âge adulte) (8), les facteurs cités peuvent être rattachés à l’ hypothèse de vulnérabilité au stress et à la douleur, selon laquelle un stress prolongé ou violent modifie le système de perception de la douleur à différents niveaux (9–12).

Catégories de douleur dans la CIM-11

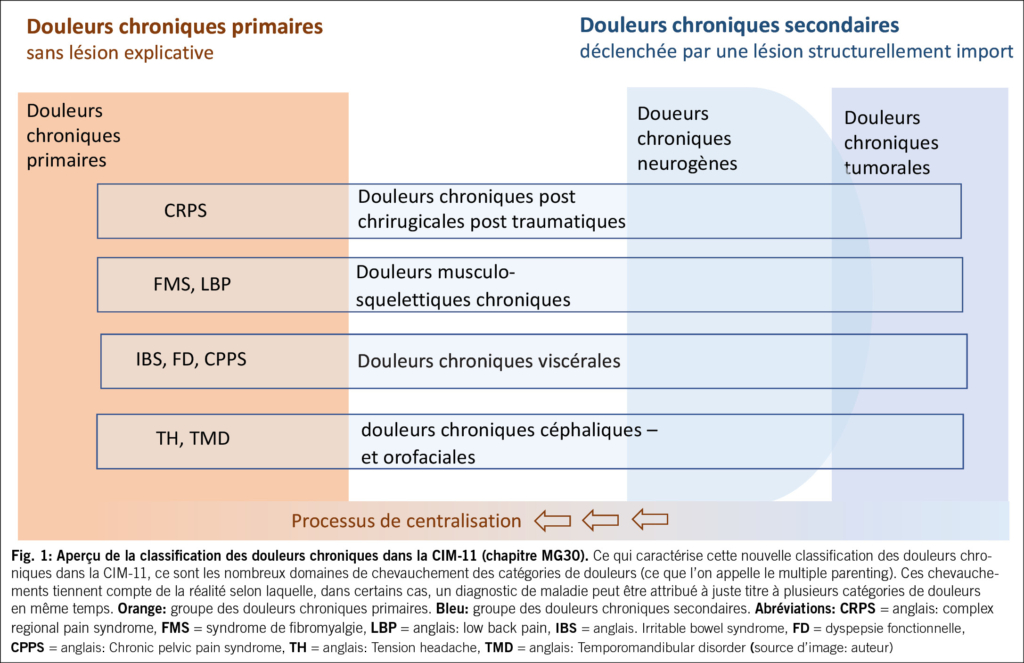

La CIM-11 mentionne la douleur chronique dans le chapitre MG30 comme un groupe de maladies à part entière. La CIM-11 distingue les deux catégories principales de douleurs chroniques dites primaires et secondaires, sans distinction de valeur ni de vocabulaire. La différence réside dans le fait que, dans le cas des douleurs chroniques secondaires, il existe d’ abord un déclencheur lésionnel sur la base duquel se développe secondairement une maladie douloureuse chronique. Dans le cas des douleurs chroniques primaires, cette condition n’ est pas nécessaire.

Le syndrome douloureux régional complexe mentionné plus haut, le syndrome de fibromyalgie, la migraine chronique ou le syndrome douloureux pelvien chronique sont quelques exemples de maladies douloureuses primaires.

En réalité, la CIM-11 tient compte du fait que ces sous-catégories de douleur ne s’ excluent pas mutuellement, mais qu’ elles présentent toujours des zones de chevauchement. Cela signifie qu’ un cas individuel peut, à juste titre, être classé simultanément dans plusieurs catégories (fig. 1).

La CIM-11 exige l’ intégration du subjectif dans le diagnostic de la douleur

La douleur chronique est aujourd’ hui considérée comme un processus neuro-perceptif désagréable et persistant qui peut avoir des implications psychosociales. La CIM-11 tient compte du fait que la douleur chronique est toujours soumise à une modulation psychique et qu’ elle est régulièrement liée à des facteurs psychosociaux, en exigeant une «postcoordination» pour toutes les formes de maladies douloureuses chroniques. Il s’ agit ici de prendre en compte la dimension individuelle de l’ expérience au moyen de mesures spécifiques et d’ intégrer les aspects psychosociaux. Cette évaluation multidimensionnelle de la douleur constitue une bonne base pour un traitement multimodal individualisé de la douleur et une condition préalable à une expertise de la douleur individualisée et ouverte aux résultats, telle qu’ elle est exigée par les directives suisses (13).

Traitement multimodal de la douleur dans le domaine ambulatoire

Les principes, les contenus et les directives du traitement multimodal de la douleur ont déjà été présentés en détail dans un autre article (14). La thérapie multimodale va au-delà des mesures pharmacologiques et interventionnelles et se concentre en premier lieu sur les ressources comportementales et le reconditionnement physique en cas de douleurs chroniques primaires. Dans la pratique ambulatoire, il est recommandé de mettre en place une «triade thérapeutique» interprofessionnelle, composée en règle générale d’ un médecin, d’ un physiothérapeute et d’ un psychologue. Le médecin est responsable de la gestion du cas clinique, de l’ évaluation diagnostique de la douleur, de la thérapie d’ information ainsi que de l’ élaboration de propositions de traitement pour les deux autres spécialistes impliqués, en fonction du cas. En physiothérapie, il s’ agit souvent de surmonter les myoblèmes associés à la douleur, d’ enseigner des méthodes de relaxation physique et de guider une activation dosée en faveur d’ un reconditionnement physique (pacing). Les interventions psychologiques se concentrent régulièrement sur la réduction du stress, l’ exploration de facteurs de soulagement, la mobilisation de ressources, le développement de stratégies d’ adaptation, le tout dans le but général d’ obtenir une plus grande efficacité personnelle dans le vécu de la douleur.

Des discussions de cas régulières et communes (par ex. par zoom) pour vérifier les objectifs améliorent l’ efficacité de la thérapie. Ce travail d’ équipe est souvent à la fois soulageant et enrichissant pour toutes les personnes impliquées. La concertation thérapeutique peut être facturée via Tarmed (p. ex. position Tarmed 00.0144). Compte tenu de la grande fréquence des maladies douloureuses chroniques, il vaut la peine de bien se positionner dans le traitement de ces maladies.

Cet article est une traduction de «der informierte arzt – die informierte ärztin» 09/2023

Copyright Aerzteverlag medinfo AG

Akademie für Psychosomatische und

Psychosoziale Medizin (SAPPM)

Postfach 521

6062 Reiden

L’ auteur n’ a déclaré aucun conflit d’ intérêts en relation avec cet article.

1. Treede RD, et al. A classification of chronic pain for ICD-11. Pain 2015;156(6):1003–1007.

2. Raffaeli W, Arnaudo E. Pain as a disease: an overview. J Pain Res 2017;10:2003–8.

3. Egloff N, Maecker F, Stauber S, Sabbioni ME, Tunklova L, von Känel R. Nonder- matomal somatosensory deficits in chronic pain patients: Are they really hysteri- cal? Pain. 2012;153(9):1847–51.

4. Littlejohn G, Guymer E. Neurogenic inflammation in fibromyalgia. Seminars in Immunopathology. https://doi.org/10.1007/s00281-018-0672-2

5. Yunus MB. An Update on Central Sensitivity Syndromes and the Issues of Nosolo- gy and Psychobiology. Current Rheumatology Reviews 2015;11:70-85

6. Tanguay-Sabourin Ch et al. A prognostic risk score for development and spread of chronic pain. Nat Med 2023;29:1821–1831

7. Egle UT, Kissinger D, Schwab R. Parent-child relations as a predisposition for psycho- genic pain syndrome in adulthood. A controlled, retrospective study in relation to G. L. Engel’ s “pain-proneness”. Psychother Psychosom Med Psychol 1991; 41 (7): 247–56.

8. Van Houdenhove B, Stans L, Verstraeten D. Is there a link between ’ pain-pronen- ess’ and ’ action-proneness’ ? Pain 1987; 29 (1): 113–7.

9. Khasar SG, Burkham J, Dina OA, Brown AS, Bogen O, AlessandriHaber N, Green PG, Reichling DB, Levine JD. Stress induces a switch of intracellular signaling in sensory neurons in a model of generalized pain. J Neurosci 2008; 28: 5721–30.

10. Jennings EM et al: Stress-induced hyperalgesia. Prog Neurobiol 2014; 121: 1–18.

11. Asma Hayati A, Rahimah Z. Pain in Times of Stress. Malays J Med Sci; Special Issue-Neuroscince 2015; 52–61.

12. Studer M, Stewart J, Egloff N, Zürcher E, von Känel R, Brodbeck J, Grosse Holt- forth M. Psychosocial stressors and pain sensitivity in chronic pain disorder with somatic and psychological factors (F45.41). Schmerz 2017; 31 (1): 40–4 www.sappm.ch/ueber-uns/begutachtung/#c77.

14. Grolimund J, et al. Wegleitung zur Planung einer personalisierten, interdisziplinä- ren multimodalen Schmerztherapie. Schmerz 2019;33(6):514-522.