Le vieillissement démographique est un sujet à impact majeur et aux enjeux multiples dans le domaine de la santé. Cependant, une moindre attention est accordée à un groupe spécifique: les centenaires. Cette population en rapide expansion nécessite une compréhension approfondie de ses caractéristiques uniques et il est important que les professionnels de la santé soient sensibilisés à ces particularités, étant donné leurs interactions croissantes avec ce groupe d’âge.

Demographic ageing is a subject with a major impact and multiple challenges in the healthcare field. However, less attention is paid to one specific group: centenarians. This rapidly expanding population requires an in-depth understanding of its unique characteristics, and it is important for healthcare professionals to be aware of these particularities, given their increasing interactions with this age group.

Keywords: ageing, centenarians, gerontology, SWISS100

https://wp.unil.ch/swiss100/fr

Selon les Nations Unies (1), le nombre de personnes âgées de 100 ans ou plus dans le monde s’élevait à un demi-million en 2015, avec des projections à 3.4 millions en 2050 et de plus de 25 millions en 2100. La Suisse suit cette tendance mondiale. D’après l’Office fédéral de la statistique, le pays comptait 2086 centenaires au 31 décembre 2023 (2), comparé à seulement 787 en 2000 (3). Cette augmentation remarquable peut être attribuée à une convergence de facteurs, dont les avancées médicales et l’amélioration de la qualité de vie. Il est reconnu que les progrès dans la gestion des maladies chroniques et la prévention jouent un rôle crucial, tout comme les facteurs liés aux modes de vie et à la robustesse individuelle, particulièrement chez les personnes atteignant un âge avancé. Ces développements soulèvent des questions cruciales sur les politiques sociales, les infrastructures de soins, et le soutien nécessaire aux personnes très âgées.

Plusieurs études sur les centenaires ont été réalisées: elles contribuent à enrichir notre compréhension des caractéristiques particulières de cette population. Des résultats de la Fordham Centenarian Study (4), réalisée à New York en 2010 ont mis en évidence qu’une majorité des centenaires vivait à domicile, était veuve et possédait un niveau d’éducation élevé. La plupart des participants maintenait de bonnes capacités cognitives et une perception positive de leur santé, malgré la présence de comorbidités. Bien que confrontés à des difficultés dans au moins une activité de la vie quotidienne, la satisfaction de vivre demeurait élevée. De plus, la majorité d’entre eux présentait des niveaux de symptômes dépressifs inférieurs aux seuils critiques, malgré un risque d’isolement social. Les facteurs contribuant positivement à leur bien-être mental incluaient la santé subjective, les capacités fonctionnelles et le soutien familial, tandis que les caractéristiques démographiques, le nombre de comorbidités et le statut cognitif n’affectaient pas significativement leur santé mentale. Ces résultats suggèrent que les centenaires font preuve de résilience: en effet, malgré la présence de comorbidités et de défis fonctionnels, nombre d’entre eux maintien un niveau élevé de bien-être mental (4). Ces constats mettent en lumière le «paradoxe du bien-être» qui se manifeste au sein de cette population. Être atteint de maladies et dépendant sur le plan fonctionnel à 100 ans ne se traduit pas forcément par une évaluation négative de sa propre santé. Cet écart entre les indicateurs objectifs et subjectifs témoigne de l’aptitude des centenaires à s’adapter et souligne également l’importance des ressources personnelles dans la gestion de leur santé (5).

Les enfants jouent un rôle central dans le soutien des centenaires, les aidant à rester à domicile malgré des problèmes de santé (6). Alors que, ceux sans enfants semblent recevoir moins d’aide, même en présence d’amis ou de voisins (7). Ces centenaires dépendent souvent d’un nombre limité de personnes lorsqu’ils ont des besoins élevés en aide, les rendant plus vulnérables (8). Le fardeau des aidants des centenaires est un aspect important, avec des répercussions sur leur santé physique et mentale (9). Une étude comparative entre les États-Unis et le Japon a révélé que le fardeau des aidants des centenaires était significativement influencé par la personnalité de ces derniers (10). Aux États-Unis, le névrosisme augmentait le fardeau perçu, tandis que l’agréabilité et la conscienciosité le réduisaient. Au Japon, l’ouverture à l’expérience et l’agréabilité diminuaient également le fardeau perçu (10). Malgré le risque de fardeau, l’évidence scientifique indique que les enfants septuagénaires ayant au moins un parent centenaire présentent des niveaux fonctionnel et cognitif supérieurs, ainsi qu’une prévalence moindre de certaines maladies (AVC, HTA, entre autres) (11).

En outre, il est important de noter que la diversité observée parmi les centenaires découle largement des processus de sélection qu’ils ont surmonté, de leur environnements physique et social, ainsi que de leurs caractéristiques personnelles telles que le sexe, ce qui influence leur parcours individuel en matière de santé et crée des besoins variés (12). Une approche globale de la santé des centenaires doit tenir compte de cette diversité et de ses déterminants multiples.

L’étude des centenaires en Suisse est d’autant plus pertinente qu’il s’agit de l’un des pays ayant l’espérance de vie et la qualité de vie les plus élevées. L’identification des facteurs favorisant le «vieillissement réussi» permettrait d’approfondir notre compréhension du grand âge et de fournir des orientations à l’échelle nationale et internationale pour faire face aux défis liés à l’augmentation rapide du nombre de personnes très âgées (13).

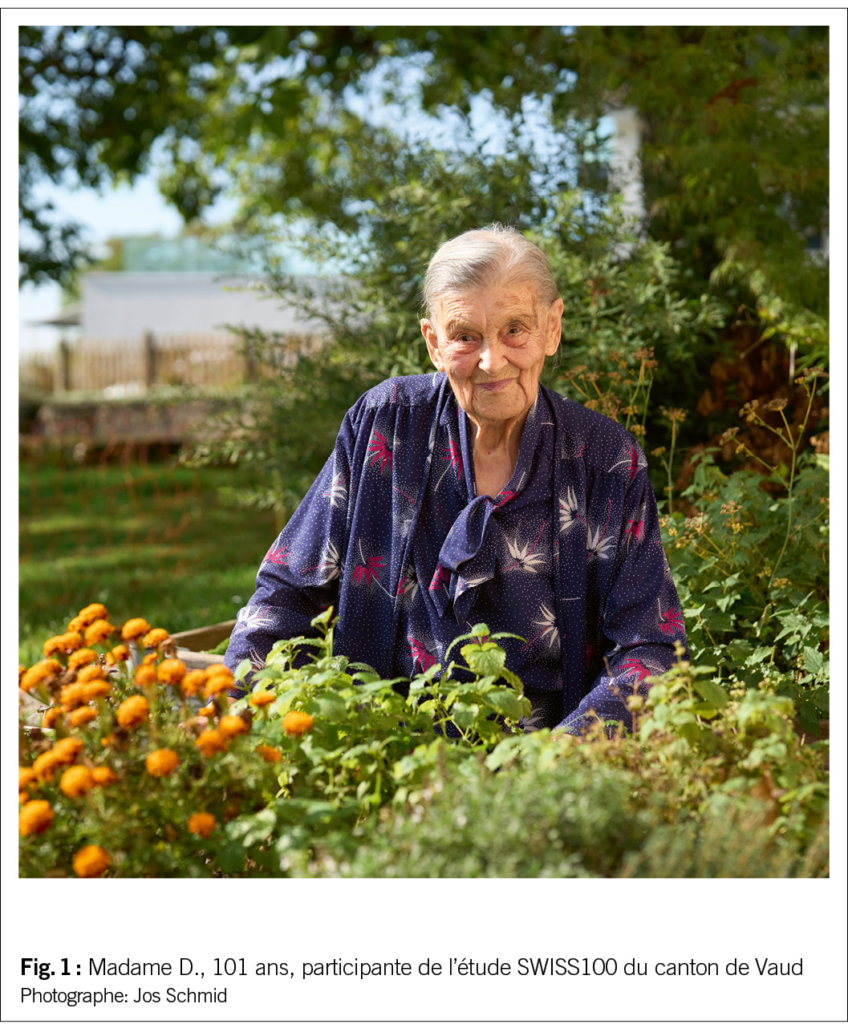

Toutefois, en Suisse, la population centenaire a été peu étudiée, et les besoins spécifiques de ces personnes restent largement inexplorés. C’est de cette lacune que naît la Swiss Centenarian Study (SWISS100): Vulnerability and Resilience at Age 100 (13, 14), financée par le Fonds national suisse (FNS) de la recherche scientifique.

L’étude SWISS100 (13, 14), première étude nationale sur les centenaires, adopte une approche interdisciplinaire en intégrant les domaines de la médecine somatique, de la psychiatrie, de la psychologie, de la sociologie et de la biologie. Elle inclut des centenaires des trois principales régions linguistiques, avec des équipes de recherche à Lausanne et Genève, Zurich et Manno au Tessin, afin d’explorer les spécificités culturelles. Les objectifs de l’étude SWISS100 sont: (1) la création d’une base de connaissances exhaustive sur les caractéristiques, les conditions de vie, les ressources et les besoins des centenaires vivant en Suisse ; (2) l’identification de la vulnérabilité dans ses différentes formes, de ses prédicteurs et de ses conséquences ; (3) la découverte des mécanismes de résilience qui permettent de faire face à la vulnérabilité; et (4) l’analyse de l’impact des caractéristiques sociétales et culturelles sur la vie des centenaires en Suisse, en comparaison avec d’autres pays et entre les régions linguistiques suisses (14).

Le projet SWISS100 a débuté en janvier 2020, juste avant que l’Organisation mondiale de la santé ne déclare une urgence de santé publique mondiale en raison de la propagation du virus SARS-CoV-2. Pour s’adapter à la situation sanitaire, une première étude téléphonique a été lancée, permettant le recrutement aléatoire de centenaires et de leurs proches dans tous les cantons suisses, sans mettre en danger ces individus potentiellement vulnérables. Cette phase exploratoire, conduite de décembre 2020 à juin 2022, avait pour but de tester la faisabilité de cette approche, d’évaluer la pertinence des questions pour l’étude principale (entretiens face-à-face), et d’identifier les ajustements nécessaires. L’exercice s’est avéré très satisfaisant sur le plan de la faisabilité. Les données recueillies auprès de 169 centenaires ou de leurs proches comprenaient des informations sociodémographiques, des données sur la santé, le réseau social, le bien-être, les émotions, et la présence de symptômes dépressifs. L’âge moyen des participants était de 102 ans ; 75 % étaient des femmes, 76 % étaient veufs, et 64 % résidaient dans un établissement médico-social (EMS) (15). Parmi les 36 % habitant à domicile, la moitié vivait seule (15). La majorité des participants (56 %) évaluait sa santé comme bonne, très bonne ou excellente, et presque tous (92 %) exprimaient une satisfaction de vie élevée (15). Le niveau de satisfaction de vie était supérieur en comparaison avec les résultats des études précédentes (4,6), ce qui pourrait refléter une réaction spécifique au contexte de la pandémie de COVID-19. Cette situation a pu favoriser des processus de comparaison particuliers, incitant les centenaires à augmenter leur évaluation personnelle. Il a également été observé que les centenaires résidant en EMS présentaient un risque significativement plus élevé de développer des symptômes dépressifs pendant la pandémie (16).

L’étude principale de SWISS100, de type longitudinal, a débuté en septembre 2022 dans six cantons suisses (Vaud, Genève, Zurich, Berne, Bâle-Ville et Tessin). L’échantillon initial, sélectionné de manière aléatoire, est composé de 276 centenaires, répartis de manière équitable dans les trois régions linguistiques. Actuellement, la troisième vague de collecte des données est en cours, ce qui permettra d’étudier les trajectoires des centenaires sur une période de 12 mois. Cette étude a visé une collecte des données plus exhaustive sur les aspects socio-démographiques, de soins, de santé physique et fonctionnelle, de cognition, ainsi que divers aspects psychologiques et psychiatriques. Des échantillons biologiques, comprenant l’identification de marqueurs d’inflammation et cardio-métaboliques, sont prélevés auprès des centenaires consentants. L’analyse des données est prévue en 2024, et les résultats seront diffusés à travers des publications scientifiques et des participations à des conférences nationales et internationales.

En conclusion, le projet SWISS100 vise à enrichir notre compréhension du vieillissement en Suisse grâce à une approche interdisciplinaire unique. En explorant le grand âge sous divers angles, ce projet ouvre de nouvelles perspectives sur les défis de la longévité extrême. Cette approche pourrait contribuer à la conception de modèles de services de santé et de politiques publiques adaptés, répondant ainsi aux besoins spécifiques des personnes très âgées et de leurs proches.

Carla Gomes da Rocha 1, 2, 3

Pr Daniela S. Jopp 4, 5

Pr Stefano Cavalli 6

Pr François Herrmann 7

Pr Armin von Gunten 1

1 Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (SUPAA), Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne.

2 Institut de sciences biomédicales Abel Salazar (ICBAS), Université de Porto, Porto.

3 Haute École de Santé, HES-SO Valais-Wallis, Sion.

4 Institut de Psychologie, Université de Lausanne (UNIL), Lausanne.

5 Swiss center of expertise in life course research LIVES, Université de Lausanne (UNIL), Lausanne.

6 Centre de compétences sur le vieillissement, Haute école spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI), Manno.

7 Service de gériatrie et de réadaptation, Hôpital des Trois-Chêne, Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), Thônex.

Copyright Aerzteverlag medinfo AG

– Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (SUPAA),

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne.

– Institut de sciences biomédicales Abel Salazar (ICBAS),

Université de Porto, Porto.

– Haute École de Santé, HES-SO Valais-Wallis, Sion.

– Institut de Psychologie, Université de Lausanne (UNIL), Lausanne.

– Swiss center of expertise in life course research LIVES,

Université de Lausanne (UNIL), Lausanne.

Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (SUPAA),

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne.

Les auteurs n’ont pas déclaré de conflit d’intérêts en rapport avec cet article.

1. United Nations. World Population Ageing 2013. ST/ESA/SER.A/348. United Nations, New York; 2013.

2. Office fédéral de la statistique. Communication personnelle concernant l’effectif calculé à partir de la liste nominale au 31 décembre 2023 transmise par l’OFS à l’un des investigateurs principaux (FH). 2023.

3. Office fédéral de la statistique. Vivre 100 ans et au-delà. [Internet]. Disponible sur : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/vieillissement/centenaires.html

4. Jopp DS, Park MK, Lehrfeld J, et al. Physical, cognitive, social, and mental health in near-centenarians and centenarians living in New York City: findings from the Fordham Centenarian Study. BMC Geriatr. 2016;16(1). https://doi.org/10.1186/s12877-015-0167-0

5. Araújo L, Teixeira L, Ribeiro O, Paúl C. Objective vs. Subjective Health in Very Advanced Ages: Looking for Discordance in Centenarians. Front Med (Lausanne). 2018 Jun 26;5:189. https://doi.org/10.3389/fmed.2018.00189

6. Jopp DS, Rott C, Boerner K, Boch K, Kruse A. Zweite Heidelberger Hundertjährigen-Studie: Herausforderungen und Stärken des Lebens mit 100 Jahren. Stuttgart, Germany: Robert Bosch Stiftung GmbH; 2013.

7. Boerner K, Jopp DS, Park MK, Rott C. Whom do centenarians rely on for support? Findings from the Second Heidelberg Centenarian Study. J Aging Soc Policy. 2016;28(3):165-186. https://doi.org/10.1080/08959420.2016.1160708

8. Jopp D, Lampraki C, Meystre C. Vulnérabilité et résilience chez les centenaires. Gerontol Sociol. 2018;40(157):111-130. https://doi.org/10.3917/gs1.157.0111

9. Freeman S, Kurosawa H, Ebihara S, Kohzuki M. Caregiving burden for the oldest old: a population based study of centenarian caregivers in Northern Japan. Arch Gerontol Geriatr. 2010;50(3):282-291. https://doi.org/10.1016/j.archger.2009.04.008

10. Cho J, Nakagawa T, Martin P, Gondo Y, Poon LW, Hirose N. Caregiving centenarians: Cross-national comparison in Caregiver-Burden between the United States and Japan. Aging Ment Health. 2020;24(5):774-783. https://doi.org/10.1080/13607863.2018.1544221

11. Bucci L, Ostan R, Cevenini E, Pini E, Scurti M, Vitale G, Mari D, Caruso C, Sansoni P, Fanelli F, Pasquali R, Gueresi P, Franceschi C, Monti D. Centenarians’ offspring as a model of healthy aging: a reappraisal of the data on Italian subjects and a comprehensive overview. Aging. 2016;8(3):510-519. https://doi.org/10.18632/aging.100912

12. World Health Organization. Ageing and Health. [Internet]. Available from: https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health

13. Swiss National Science Foundation. Swiss Centenarian Study (SWISS100): Vulnerability and Resilience at Age 100 [Internet]. Synergia Project Switzerland; 2019. Available from: https://wp.unil.ch/swiss100/fr/

14. Jopp D, von Gunten A, Herrmann F, Cavalli S. Swiss Centenarian Study (SWISS100): Vulnerability and Resilience at Age 100. In: SNSF – Swiss National Science Foundation, editor. Synergia Project Switzerland, 2019.

15. Falciola J. Les centenaires en Suisse: résultats de l’étude SWISS100. Présentée au: 1er Congrès National Focus Vieillesse de Pro Senectute Suisse; 2024 Jan 18; Bienne, Suisse.

16. Gomes da Rocha C, von Gunten A, Falciola J, Uittenhove K, Cavalli S, Herrmann F, Martin M, Jopp D. Depressive Symptoms in Centenarians During the Covid-19 Pandemic: Findings From the SWISS100 Study. Innovation in Aging. 2023 Dec;7(Supplement_1):276-277. https://doi.org/10.1093/geroni/igad104.0919