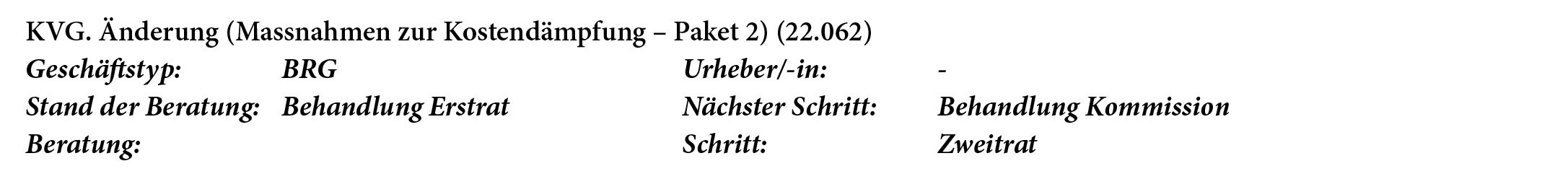

Aktueller Stand: Der Bundesrat will die Prämienbelastung für die Menschen in der Schweiz dämpfen. Nach einem ersten Massnahmenpaket hat er an seiner Sitzung vom 7. September 2022 das zweite Massnahmenpaket zur Kostendämpfung zuhanden des Parlaments verabschiedet. Die Massnahmen verbessern die medizinische Versorgung und bremsen das Kostenwachstum im Gesundheitswesen.

Der Nationalrat behandelte das Geschäft als Erstrat am 28. September 2023. Die Detailberatung wurde in zwei Blöcke aufgeteilt. Der Block 1 betraf die Netzwerke zur koordinierten Versorgung, Leistungen der Apothekerinnen und Apotheker und weitere Massnahmen. Der Nationalrat definierte die Kompetenzen der Apotheken und Hebammen und lehnte die Errichtung der neuen Leistungserbringer „Netzwerke zur koordinierten Versorgung“ ab. Der zweite Block thematisierte die differenzierte Prüfung der WZW-Kriterien, Preismodelle und Rückerstattungen und die Ausnahme vom Zugang nach BGÖ. Der Nationalrat entschied sich für vertrauliche Preisabsprachen trotz verschiedenen Minderheiten, die dagegen argumentierten. Das Geschäft wurde in der Gesamtabstimmung mit 131 zu 28 Stimmen bei 32 Enthaltungen angenommen. Am 12.10. und 7.11. hat die SGK-S die Vorlage behandelt. Mit ihren bisher beschlossenen Anträgen folgte sie im Wesentlichen den Beschlüssen des Nationalrates.

Ausblick: Die SGK-S wird ihre Beratungen des umfassenden Massnahmenpakets an der nächsten Sitzung Anfang 2024 fortsetzen. Sie wird sich dann auch eine Auslegeordnung zur Vergütung der Medizinprodukte präsentieren lassen.

Position Oncosuisse: Oncosuisse setzt sich grundsätzlich für ein effizientes Gesundheitssystem ein, das den gleichberechtigten Zugang zur Gesundheitsversorgung, die Qualität der Behandlungen und deren Sicherheit gewährleisten soll. Im Rahmen des Geschäfts 22.062 ist aus onkologischer Sicht vor allem Artikel 52c relevant: die vorgesehene Ausnahme vom Zugang gemäss Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ) bezüglich Höhe, Berechnung und Modalitäten von Rückerstattungen im Rahmen von Preismodellen (kein Zugang zu amtlichen Dokumenten im Zusammenhang mit Verhandlungen über die Preise neuer Medikamente). Nach Ansicht des Bundesrates sollten diese vertraulichen Preismodelle, die im Ausland und auch in der Schweiz weit verbreitet sind, aber keinen gesetzlichen Rahmen haben, ebenfalls im Gesetz verankert werden. Dies betrifft besonders teure innovative Medikamente.

Bei den meisten dieser vertraulichen Rabatte handelt es sich um Krebsmedikamente. Diese Ausnahme vom Transparenzgesetz würde einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen und den Zugang zu dringend benötigten Behandlungen nicht verbessern. Im Gegensatz zu den Zielen, die mit diesen geheimen Rabatten verfolgt werden, steigen die Preise für Onkologie Medikamente immer weiter an.

Die SGK-N und der Nationalrat schlagen als Kompromiss vor, dass eine unabhängige Stelle öffentlich Rechenschaft ablegt, um die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Umsetzung dieser vertraulichen Preismodelle zu überprüfen. Oncosuisse erachtet dies als ungenügend. Eine nationale und internationale Preispolitik kann jedoch nur mit der notwendigen Transparenz zu fairem und raschem Zugang zu Medikamenten für alle Patientinnen und Patienten führen und eine Diskriminierung verhindern. Eine stärkere Kooperation unter den Staaten sowie die Schaffung von Transparenz ist für eine echt wirksame Preispolitik mittel- und langfristig unabdingbar. Die Schweiz soll sich daher entsprechend der 2019 unterzeichneten Resolution ((World Health Assembly 72.8. Improving the transparency of markets for medicines, vaccines, and other health products) international für mehr Transparenz einsetzen.

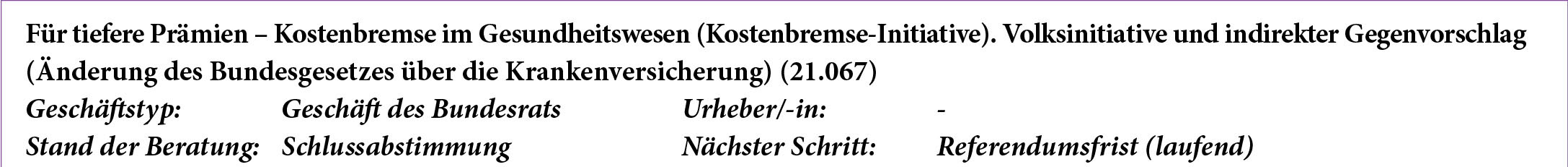

Aktueller Stand: Die Volksinitiative «Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)» verlangt die Einführung einer Kostenbremse in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP). Der Bundesrat anerkennt das Anliegen der Kostendämpfung, lehnt die Initiative aber ab, weil die verlangte ausschliessliche Koppelung der Massnahmen an die Wirtschafts- und Lohnentwicklung zu kurz greift. Er stellt der Initiative einen indirekten Gegenvorschlag gegenüber: Der Bundesrat und die Kantone sollen ausgehend vom medizinischen Bedarf einen Prozentsatz für den maximalen Anstieg der Kosten der OKP im Vergleich zum Vorjahr festlegen (Kostenziel). Werden die Kostenziele nicht eingehalten, prüfen die Kantone und der Bundesrat, ob Massnahmen zur Korrektur von Fehlentwicklungen notwendig sind. Das bestehende Instrumentarium dafür wird gezielt ergänzt. Der Ständerat und der Nationalrat bereinigten die Differenzen in der Herbstsession 2023. In der Schlussabstimmung wurde das Bundesgesetz über die Krankenversicherung (Massnahmen zur Kostendämpfung – Vorgabe von Kosten- und Qualitätszielen) vom Nationalrat einstimmig mit 163 Stimmen bei 33 Enthaltungen und vom Ständerat mit 39 zu 1 Stimmen bei 4 Enthaltungen angenommen. Der Bundesbeschluss über die Volksinitiative „für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)“ wurde vom Nationalrat mit 110 zu 31 Stimmen bei 55 Enthaltungen und vom Ständerat mit 39 zu 1 Stimme bei 1 Enthaltung angenommen. Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, die Initiative abzulehnen.

Ausblick: Das Bundesgesetz untersteht dem fakultativen Referendum. Die Frist läuft bis zum 18. Januar 2024. Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

Position Oncosuisse:

Oncosuisse lehnt die Kostenbremse-Initiative ab. Sie teilt das Anliegen der Initianten, welche das Kostenwachstum im Gesundheitswesen dämpfen möchten. Die Koppelung an die Lohn- und Wirtschaftsentwicklung ist allerdings zu starr. Sie ignoriert den medizinischen Fortschritt und die demographische Entwicklung. Mit der starren Ausgabenregelung besteht die Gefahr, dass die Versorgung von Krebspatientinnen und –Patienten unter Druck gerät und dringend notwendige medizinische Leistungen nicht mehr für alle Betroffene zur Verfügung stehen. Insbesondere der Zugang zu innovativen und teuren wie auch lebensrettenden innovativen Therapien ist durch die Annahme der Initiative gefährdet. Auch die vom Bundesrat befürchteten Rationierungen gefährden die Krebsversorgung. Erfahrungen aus dem Ausland zeigen, dass ein Kapazitätsabbau zu Wartefristen führt, welche gerade bei Krebsbetroffenen einschneidende Effekte auf die Lebenserwartung haben.

Weitere Informationen: info@oncosuisse.ch

KVG-Änderung: Massnahmen zur Kostendämpfung – Paket 2

Mehr Transparenz bei der Preisfestsetzung onkologischer Arzneimittel

Der Bundesrat möchte im Rahmen der KVG-Änderung mit Artikel 52c die Rabatte auf Medikamentenpreise geheim halten, in der Hoffnung, damit die Versorgung zu sichern und die Kosten unter Kontrolle zu halten. Informationen über die Höhe, Berechnung oder Modalitäten von Rückerstattungen an die Krankenversicherer wären somit für Dritte unzugänglich. Eine Ausnahme der Medikamentenpreise vom Geltungsbereich des Öffentlichkeitsgesetzes (BGÖ) schafft für Patient:innen keinen nachweislichen Vorteil. Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK-N) und Nationalrat schlagen stattdessen eine unabhängige Stelle vor, die die Umsetzung der vertraulichen Preismodelle in aggregierter Form untersucht. Die Verankerung der Vertraulichkeit von Preismodellen steht im Widerspruch zu den Verpflichtungen, die die Schweiz gegenüber der WHO eingegangen ist. In 2019 hat sie die World Health Assembly 72.8 (Improving the transparency of markets for medicines, vaccines, and other health products) unterzeichnet. Die Krebsliga Schweiz fordert die ständerätliche Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK-S) deshalb auf, sich zu mehr Transparenz zu bekennen.

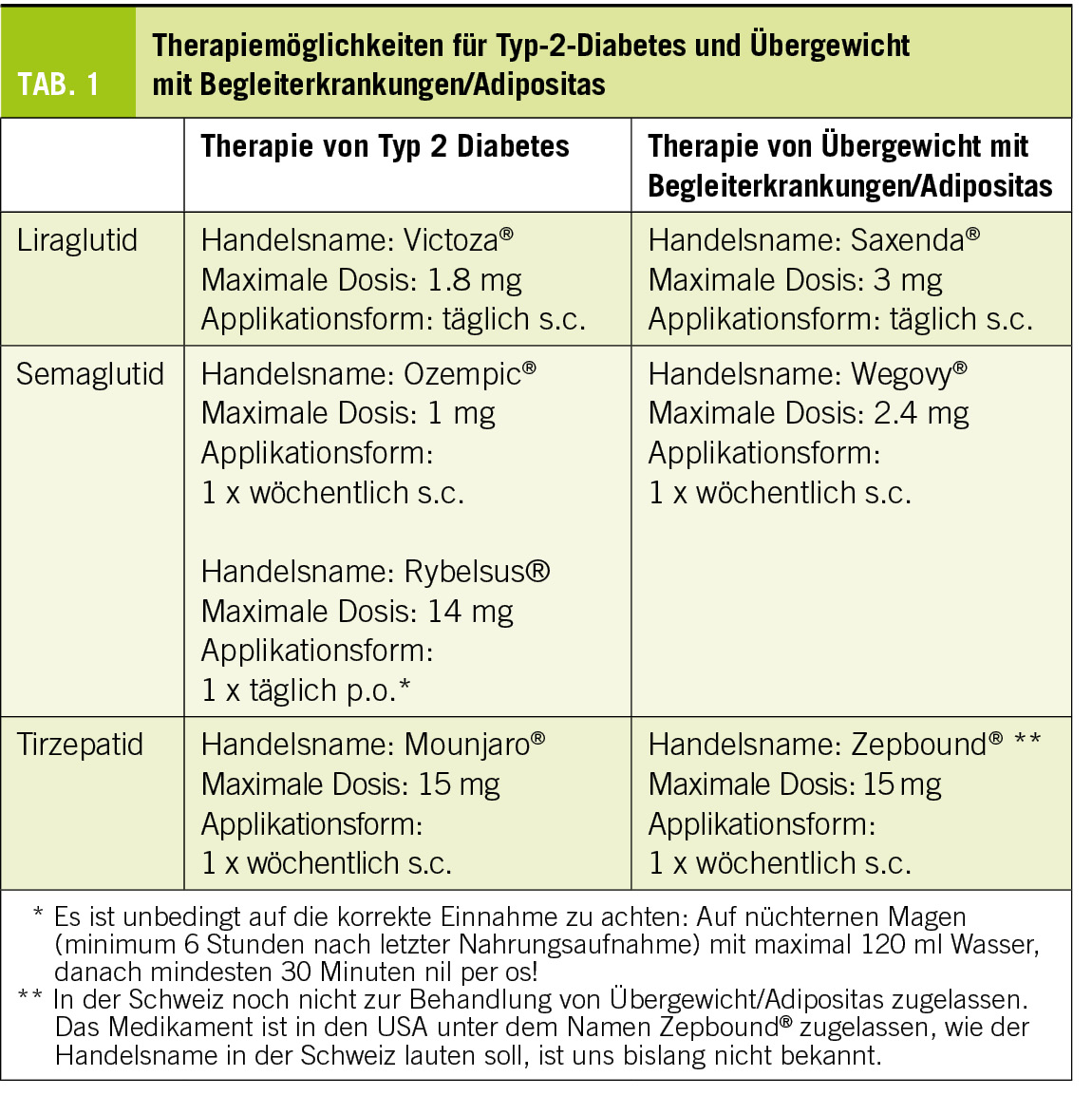

Krebsmedikamente dreimal teurer

Mit ein Grund für den starken Anstieg der Krankenversicherungsprämien sind auch die überhöhten Preise für Krebsmedikamente. Aktuelle Daten belegen, dass in der Onkologie die Preise höher sind als in anderen Bereichen. Eine neue Studie (1) von Prof. Dr. Kerstin Vokinger an der Universität Zürich zeigt, dass Krebsmedikamente in Deutschland, den USA und der Schweiz dreimal teurer sind als andere Medikamente. Zudem zeigen mehrere Studien (2), dass Preismodelle weder zu schnellerem noch zu günstigerem Zugang zu Medikamenten führen.

Zwischenstaatliche Zusammenarbeit nötig

Eine Aufwärtsspirale hat sich aufgrund der Schaufensterpreise in diesen Ländern bereits eingestellt, wodurch der internationale Vergleich völlig verzerrt wird. Laut dem Europäischen Netzwerk für faire Preise (EFPN), dem die Krebsliga Schweiz angehört, verschärft die Undurchsichtigkeit bei der Festlegung der Preise dieses Problem, anstatt es zu lösen. Eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Staaten für mehr Transparenz, zumindest bei den Nettopreisen, ist daher unerlässlich.

Der Zugang zu innovativen Therapien bleibt damit eine Herausforderung. Für eine faire Preisfindung von innovativen Arzneimitteln ist Transparenz im gesamten System notwendig, angefangen bei Forschung und Entwicklung bis hin zu Herstellung, Vermarktung, Handel und Finanzierung. Geheime Preismodelle verbessern den Zugang zu lebensrettenden oder dringend benötigten Therapien erwiesenermassen nicht, womit die KVG-Revision, zumindest in diesem Punkt, ihr Ziel zu verfehlen droht.

Weitere Informationen: aline.descloux@krebsliga.ch

1. Miquel Serra-Burriel M., Perényi G., Laube Y., Mitchell A., Vokinger K. (2023): The cancer premium – explaining differences in prices for cancer vs non-cancer drugs with efficacy and epidemiological endpoints in the US, Germany, and Switzerland: a cross sectional study, eClinical Medicine, https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(23)00264-X/fulltext

2. Gamba S., Pertile P., Vogler S. (2020): The impact of managed entry agreements on pharmaceutical prices, Health Economics, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/hec.4112

Carl D, Vokinger K., (2021): Patients’ access to drugs with rebates in Switzerland _ Empirical analysis and policy implications for drug pricing in Europe, The Lancet Regional Health Europe, https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2666-7762%2821%2900027-2

Joint-Session Oncosuisse / NICER am SOHC-Kongress 2023

«Krebsregistrierung in der Schweiz – Rückmeldung an die Meldepflichtigen»

Seit dem 1. Januar 2020 schreibt das Krebsregistrierungsgesetz vor, dass alle Krebserkrankungen in der Schweiz gemeldet und einheitlich erfasst werden müssen. Es besteht somit eine Meldepflicht für alle Leistungserbringer:innen (Personen und Institutionen), die eine Krebserkrankung diagnostizieren oder behandeln.

Die Ziele des Krebsregistrierungsgesetzes (KRG) und der Krebsregistrierungsverordnung (KRV) sind vielfältig. Einerseits geht es um eine einheitliche, flächendeckende Erfassung und Beobachtung von Krebserkrankungen, um die Erarbeitung von Präventions- und Früherkennungsmassnahmen und andererseits aber darum, die Versorgung-, Diagnose- und Behandlungsqualität zu evaluieren und zu verbessern. Um dies zu erreichen, wurde am SOHC in der Joint-Session von Oncosuisse und NICER vom November 2023 das Thema «Rückmeldungen an die Meldepflichtigen» diskutiert und Lösungen gesucht.

Die Sitzung begann mit einem Input Vortrag von Dipl.-Math. Tobias Hartz, Geschäftsführer des Klinischen Krebsregisters Niedersachsen (KKN). Er erläuterte uns, dass in Deutschland seit Jahren Rückmeldungen in Form von Rückmeldeberichten (RMB) und Qualitätskonferenzen (QK) erfolgreich durchgeführt werden. Obwohl die letzten Hürden, wie z.B. die zeitliche Verzögerung der Rückmeldungen, noch nicht vollständig überwunden sind, werden zum einen Daten, die die Krebsregister (KR) erhalten, an die Melder zurückgemeldet und zum anderen hat Deutschland bereits jetzt einen hohen Standard bei der automatisierten Datenübermittlung von den Einrichtungen an die Krebsregister über Schnittstellen.

Anschliessend fand eine Podiumsdiskussion zum Thema ‘Rückmeldungen an Leistungserbringer in der Schweiz’ statt.

Welches sind die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für solche Rückmeldungen in der Schweiz? Was wird von den Leistungserbringern gewünscht und was ist aus Sicht der kantonalen Krebsregister und der Nationalen Krebsregistrierungsstelle (NKRS) machbar? Sind gesetzliche Anpassungen in der Schweiz notwendig?

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass seitens der Meldepflichtigen aus Klinik und Forschung ein grosses Interesse an Rückmeldungen besteht, um die eigenen Dienstleistungen einschätzen und vergleichen zu können. Am besten geeignet wäre dafür ein Rückmeldebericht in elektronischer Form mit Abrufverfahren. Ausserdem könnten Rückmeldeberichte einen Anreiz schaffen zur Verbesserung der Meldepflicht und Qualität der Meldungen.

Die Möglichkeiten und Grenzen aus Sicht der kantonalen Krebsregister und der NKRS können wie folgt zusammengefasst werden. Grundsätzlich sind Rückmeldungen an Leistungserbringer auf gesetzlicher Basis mit gewissen Einschränkungen in der Schweiz möglich. Die NKRS verfügt nicht über Angaben zu den Leistungserbringer:innen im nationalen Krebsdatensatz. Sie kann somit keine Auswertungen zu einzelnen Leistungserbringenden durchführen. Es ist jedoch möglich, nationale und kantonale Statistiken zu bestimmten Tumoren oder Indikatoren (z.B. zur Diagnose- oder Behandlungsqualität, seltene Tumore) zu publizieren, mit denen sich die Leistungserbringer:innen basierend auf ihren eigenen Daten vergleichen können. Bei den kantonalen Krebsregistern sind die Angaben zu den Leistungserbringer:innen vorhanden und die Möglichkeit einer direkten Rückmeldung ist gegeben. Jedoch ist dies derzeit in der Schweiz gesetzlich nur erlaubt, wenn der betroffene Leistungserbringer:innen dem Krebsregister einen entsprechenden Auftrag erteilt.

Darüber hinaus ist die Unvollständigkeit der Daten, die die Krebsregister erhalten, derzeit der zeitaufwändigste Faktor bei der korrekten Erfassung der Meldungen, die die Grundlage für die Rückmeldungen bilden. Eine Verbesserung der Erfüllung der Meldepflicht mit vollzähligen und vollständigen Meldungen könnte den kantonalen Krebsregister helfen, die zeitliche Verzögerung in der Registrierung zu verkürzen und die Datenqualität zu erhöhen. Eine zentrale Datenbank und ein gemeinsamer Datensatz könnten hierzu einen wesentlichen Beitrag leisten unter anderem durch die Reduktion des administrativen Aufwands auf allen Seiten.

Die Motivation für Rückmeldungen an Leistungserbringer ist hoch, so dass von Seiten der Krebsregistrierung die Möglichkeit von Rückmeldeberichten weiterverfolgt wird, mit dem Ziel, Grundlagen für die Verbesserung der Versorgungs-, Diagnose- und Behandlungsqualität zu schaffen.

Weitere Informationen: info@oncosuisse.ch

Oncosuisse Session am SOHC-Kongress 2023

«Ein nationaler Krebsplan für die Schweiz»

Seit dem Ende der Nationalen Strategie gegen Krebs (NSK) 2020 hat die Schweiz keinen von Bund und Kantonen getragenen Krebsplan mehr. Es besteht also dringender Handlungsbedarf und es braucht die Zusammenarbeit aller Akteur:innen – auch von Bund und Kantonen.

Nur mit einer vorausschauenden und gut koordinierten Zusammenarbeit aller Akteur:innen kann den Herausforderungen der Krebsversorgung effizient begegnet werden. Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates (SGK-S) hat 2023 die Kommissionsmotion 23.3014 „Nationaler Krebsplan“ ausgearbeitet. Darin wird der Bundesrat beauftragt, auf der Grundlage der Nationalen Strategie gegen Krebs 2014-2020 einen nationalen Krebsplan zu erarbeiten. Der Bund, die Kantone sowie relevante Organisationen und Expert:innen sollen in die Entwicklung des Krebsplans einbezogen werden.

Der Ständerat hat die Motion ohne Gegenstimme angenommen. Demnächst wird auch der Nationalrat über die Motion Nationaler Krebsplan abstimmen.

Um wichtige Eckpunkte der Umsetzung eines solchen Nationalen Krebsplans zu diskutieren, hat Oncosuisse am Swiss Oncology and Hematology Congress (SOHC) 2023 in Basel Expert:innen aus

den relevanten Bereichen zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Folgende Vertreter:innen haben an der Podiumsdiskussion teilgenommen:

• Politik: Ständerat Erich Ettlin, die Mitte OW

• Behörden: Salome von Greyerz, MAE, NDS MiG, Bundesamt für Gesundheit (BAG)

• Krebsversorgung: Jakob Passweg, Onkologie/Hämatologie

• Patientenorganisation: Daniela de la Cruz, Krebsliga Schweiz

• NSK/Krebsprogramme: Thomas Cerny

• Oncosuisse: Michael Röthlisberger, Geschäftsführer (Moderation)

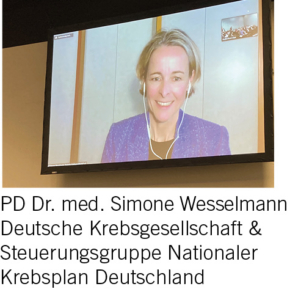

Deutschland als Vorbild und die Rahmenbedingungen in der Schweiz

Als einleitendes Inputreferat stellte Simone Wesselmann von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) kurz den Nationalen Krebsplan in Deutschland vor. Als einen der Kernpunkte ihres Vortrags hob sie die Bedeutung des Engagements des Bundesministeriums für Gesundheit hervor. Die Möglichkeit, Gesetze zu entwickeln und zu verabschieden, sei zentral für die effiziente Umsetzung des Deutschen Krebsplans. Als weiteren wichtigen Punkt nannte sie die Möglichkeit, sichtbare Ergebnisse aus den Projektaktivitäten präsentieren zu können.

Die Situation der gesetzlichen Grundlagen für einen Nationalen Krebsplan in der Schweiz gab in der Folge Anlass zur Diskussion: Eine gesetzliche Grundlage, die es dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) erlauben würde, die Koordination im Kampf gegen nichtübertragbare Krankheiten – wie bspw. Krebs oder Demenz – im Sinne eines nationalen Plans zu übernehmen, gibt es bisher nicht. Dies im Gegensatz zu den übertragbaren Krankheiten, bei denen das Epidemiengesetz (EpG) dem Bund eine Verantwortung – und damit auch einen Handlungsspielraum – einräumt, wie wir alle im Rahmen der Covid-19-Pandemie erlebt haben. Die Forderung nach einem analogen Gesetz für nicht übertragbare Krankheiten, einem «Gesundheitsgesetz», wurde in den letzten Jahren immer wieder erhoben und auch in der Podiumsdiskussion wurde betont, dass es langfristig wohl unumgänglich sein wird, diese gesetzliche Grundlage zu schaffen.

Eine Schweizer Lösung

Es gibt aber auch kurzfristige Lösungen, so wurde die Umsetzung der Nationalen Strategie gegen Krebs 2014-2020 von Bund und Kantonen an Oncosuisse delegiert. Grundlage dafür war damals ebenfalls eine Motion aus dem Parlament, welche eine Nationale Strategie gefordert hatte. Ähnliches gilt bei der Bekämpfung der Demenz: hier konnte das BAG eine Plattform aufbauen, welche den «Austausch der Akteur:innen» fördert und durch Forumsveranstaltungen dazu beitragen will, dass «Synergien genutzt werden». Koordiniert werden die Arbeiten der Plattform von einer Koordinationsstelle, die im BAG selbst angegliedert ist.

In der Motion «Nationaler Krebsplan» der ständerätlichen Gesundheitskommission wird nun gefordert, dass der Bund auch im Krebsbereich wieder zusammen mit den Kantonen und den Akteur:innen der Krebsversorgung einen nationalen Plan im Sinne eines «gemeinsamen Vorgehens» entwickelt und umsetzt. Bei einer Annahme der Motion «Nationaler Krebsplan» durch den Nationalrat würde das BAG somit den Auftrag erhalten, einen Nationalen Krebsplan zu erarbeiten bzw. erarbeiten zu lassen. Während das BAG im Bereich der Krebsregistrierung durch das im Jahr 2020 in Kraft tretende Krebsregistrierungsgesetz eine grosse Expertise aufgebaut hat, ist der Bund bei anderen krebsrelevanten Themen wie Früherkennung, Cancer Survivorship oder Forschung für die Umsetzung eines nationalen Krebsplans auf die Zusammenarbeit mit den Krebsorganisationen angewiesen. Ein Mandatsmodell mit Oncosuisse als Umsetzungspartner erscheint den Teilnehmenden als zielführende Lösung.

Jakob Passweg bekundete als Vizepräsident von Oncosuisse die Bereitschaft, die Federführung bei der Umsetzung eines Nationalen Krebsplans zu übernehmen. Vorgängig müssen jedoch die Zuständigkeiten und die Strukturfinanzierung zwischen Bund, Kantonen und Krebsorganisationen geklärt werden.

Fokussierte Themen

In der Diskussion über mögliche Inhalte eines Nationalen Krebsplans waren sich die Teilnehmenden einig, dass eine Fokussierung auf einige zentrale Themen notwendig ist, auch wenn damit dem Thema Krebs nicht in seiner ganzen Breite Rechnung getragen werden kann. Dafür gibt es zwei Hauptgründe:

► Erstens sind die vorgesehenen Ressourcen für die Umsetzung eines Nationalen Krebsplans bei den Krebsorganisationen wie auch bei Bund und Kantonen beschränkt und die Zusammenarbeit der Krebsorganisationen mit Bund und Kantonen müsste im Falle einer Annahme der Motion unter Berücksichtigung der rechtlichen Möglichkeiten erst noch (bzw. bezogen auf die NSK 2014-2020 wieder) aufgebaut werden.

► Zweitens sind verschiedene andere Initiativen im Gesundheitswesen im Gange, die wichtige Themen der Krebsversorgung krankheitsübergreifend aufgreifen, so z.B. Digisanté (Digitalisierung), die NCD-Strategie (Prävention nichtübertragbarer Krankheiten), die Plattform Palliative Care oder auch die Initiative «i14Y» des Bundes (Dateninteroperabilität). Die im Rahmen dieser Initiativen verfolgten Ziele sollen als komplemetär angesehen und nicht parallel auch noch onkologiespezifisch angegangen werden.

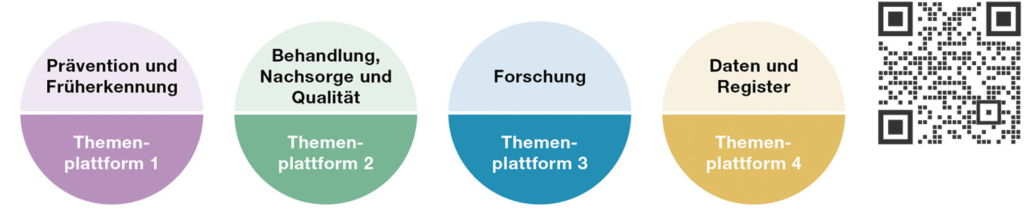

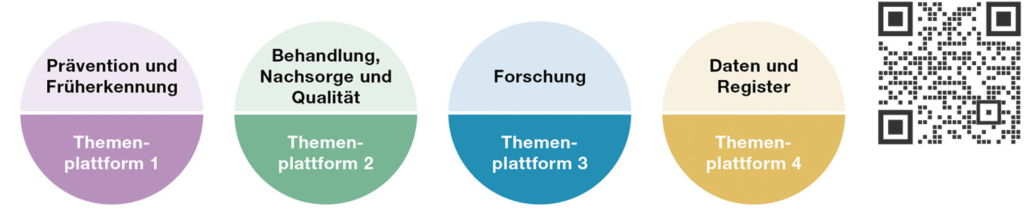

Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen sollen nach Ansicht aller Beteiligten die Krebsorganisationen die thematischen Inhalte eines Nationalen Krebsplans definieren. Oncosuisse hat hier mit den Themenplattformen unter Einbindung der Akteur:innen der Krebsversorgung bereits grosse Vorarbeit geleistet und wird im Sommer 2024 im «Masterplan 2030» Vorschläge für thematische Schwerpunkte veröffentlichen (www.oncosuisse.ch).

Wirkungsmessung in der Umsetzung

Bei der Umsetzung der beschlossenen Massnahmen sollen die Fortschritte engmaschig gemessen und evaluiert werden, um die Wirksamkeit sicherzustellen und gegebenenfalls steuernd eingreifen zu können. Um gleichzeitig genügend Zeit für die Umsetzung der Maßnahmen zu haben, sollte die Laufzeit eines Nationalen Krebsplans nicht von vornherein knapp bemessen sein. Die Podiumsteilnehmenden waren sich einig, dass eine Laufzeit von mindestens 8 Jahren angestrebt werden sollte. Die Koordinierung im Bereich Krebs ist jedoch keine Aufgabe, die per se ein Verfallsdatum hat, sie muss auch nach Ablauf dieser Zeit weitergeführt werden. Dies sollte idealerweise auf einer zu schaffenden gesetzlichen Grundlage erfolgen.

Bei der Umsetzung eines Nationalen Krebsplans ist auch dem föderalistischen System der Schweiz Rechnung zu tragen. Die Verantwortung für die Gesundheitsversorgung liegt bei den Kantonen. Eine pragmatische und effiziente Form der Zusammenarbeit zwischen Organisationen, Bund und Kantonen ist daher unerlässlich. Auf dem Podium wurde die Idee der «Regionalisierung» bei der Umsetzung von Massnahmen diskutiert. So könnten beispielsweise Projekte in einem ersten Schritt als Zusammenarbeit verschiedener Kantone realisiert werden. So könnten ressourcenschwächere Kantone von der Kraft ressourcenstärkerer Kantone profitieren, innovative Modelle einzelner Kantone/Regionen könnten adaptiert und auf andere übertragen werden. Ziel solcher Pilotprojekte muss aber letztlich immer eine gesamtschweizerische Lösung sein.

Der Wille zur Umsetzung eines Nationalen Krebsplans ist also allseits vorhanden, Fragen zu Rahmenbedingungen, Inhalten und Abläufen sind noch zu klären und als erster Schritt muss der Nationalrat – voraussichtlich in der Frühjahrssession – grünes Licht geben.

Drücken wir die Daumen!

Weitere Informationen bei Dr. Michael Röthlisberger, Geschäftsführer Oncosuisse: m.roethlisberger@oncosuisse.ch

Publizierter Bericht zu den Handlungsempfehlungen zum Thema «Forschung» im Krebsbereich

Als Resultat zum erfolgreich durchgeführten Netzwerkanlass vom 18. September 2023 mit rund 100 Repräsentant:innen von Krebsforschungs-Organisationen (wie KFS / SAKK), Gesundheitsbehörden, Bund, Krankenversicherungen, Patientenorganisationen, Krebsregister (kantonal und national), Universitäten, Industrie, forschende Ärzt:innen sowie Pflegende und Vertreter:innen von Public Health, publiziert Oncosuisse die von den Expert:innen erarbeiteten Handlungsempfehlungen zu «Forschung» im Krebsbereich. Die an diesen Workshops erarbeiteten Resultate und daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen wurden nun im Bericht «Handlungsempfehlungen für die Schweizer Krebsversorgung zum Thema «Forschung» festgehalten.

Inhaltlich wurden einerseits 4 übergeordnete Themen wie Forschungsfinanzierung, Daten als Forschungsgrundlage, Rechtliche Grundlagen und Wissenstransfer behandelt und unter den Akteur:innen diskutiert und andererseits fanden weitere Workshops zu spezifischen Krebsforschungsgebieten statt.

Bei den übergeordneten Themen im Bereich der rechtlichen Grundlagen zum Beispiel wurde einerseits aufgezeigt wie die verschiedenen Gesetze (das Humanforschungsgesetz oder das Datenschutzgesetz) Anwendung finden und andererseits wurde diskutiert wie diese gesetzlichen Regelungen für die Weiterverwendung von Daten zu Forschungszwecken angepasst und vereinfacht werden könnten.

Bei den spezifischen Krebsforschungs-Themen wurden des weiteren Fragestellungen, wie beispielsweise die klinische Krebsforschung gestärkt werden kann oder welches die besonderen Bedürfnisse der Kinderkrebsforschung sind diskutiert und nach Lösungen gesucht.

Im Bereich Supportive Care bei Krebs geht es um die Behandlung von körperlichen und psychischen Symptomen und Nebenwirkungen während der gesamten Krebserkrankung. Wo steht die Schweiz in Bezug auf Förderung und Implementierung von «patient-public involvement» (PPI)?

Der Workshop «Versorgungs- und Epidemiologische Forschung» setzte den Fokus auf die Notwendigkeit von guten Daten und beschäftigte sich mit der Frage wie unnötige Hürden bezüglich Datennutzung, Datenschutz und Datenverknüpfung abgebaut werden könnten.

Genaue Details aller wichtigen Themen der Krebsforschung erfahren Sie im gesamten Bericht «Forschung» – mit dem QR-Code oder via Link auf unsere Webseite. Alle publizierten Berichte sind einsehbar unter: www.oncosuisse.ch/berichte-themenplattformen/

Ausblick

Der Inhalt dieses Berichts wird zusammen mit den anderen Berichten der 3 weiteren Themenplattformen «Prävention und Früherkennung», «Daten und Register» sowie «Behandlung, Nachsorge und Qualität» in den Oncosuisse «Masterplan 2030» einfliessen, welcher aktuell in Bearbeitung ist und Ende Juni 2024 fertigerstellt sein sollte.

Weitere Informationen: info@oncosuisse.ch