Les inhalateurs permettent d’ atteindre directement les maladies des voies respiratoires, en particulier l’ asthme et la BPCO. L’ administration locale permet de réduire considérablement les effets secondaires systémiques des médicaments utilisés. Il existe différentes formes d’ inhalation qui doivent être choisies en fonction des besoins du patient et des conditions physiques. La médication dépend du tableau clinique. Les directives pour l’ asthme (GINA) et la BPCO (GOLD) ont prévu des nouveautés importantes ces dernières années, dont chaque médecin de famille devrait être conscient. Un facteur important qui impose aux médecins dispensateurs une certaine limite dans le choix des inhalateurs est la nécessité pour une pharmacie privée de cabinet médical de se limiter à quelques médicaments pour un tableau clinique.

Inhalatives can be used to directly treat respiratory diseases, especially asthma and COPD. Local administration drastically reduces the systemic side effects of the drugs used.There are various forms of inhalation, which must be selected depending on the needs of the patient and physical conditions. The medication depends on the clinical picture. Here the guidelines for asthma (GINA) and COPD (GOLD) have provided relevant innovations in recent years, which every family doctor should be aware of. An important factor that imposes a certain limitation on self-dispensing physicians in the choice of inhalers is the need for a practice pharmacy to limit itself to a few medications for one clinical picture.

Key Words: respiratory diseases, inhalation, asthma, COPD

Comment les médicaments atteignent-ils le noyau de la maladie

Autrefois, on traitait les refroidissements des voies respiratoires supérieures avec un bol d’ infusion de camomille chaude que l’ on tenait au-dessus de la tête. L’ évaporation produit de grosses gouttelettes qui, après avoir pénétré dans les voies respiratoires supérieures, y sont déposées par impaction. Un système d’ inhalation moderne peut en revanche produire de très fines gouttelettes de 1 à 5 μm. Dans le cas de l’ inhalation humide avec un nébuliseur (par ex. type Pari Boy®), cela se fait par la pression de nébulisation. Les plus petites gouttelettes/particules sont en mesure d’ atteindre les voies respiratoires périphériques où elles sont partiellement sédimentées. Cela prend du temps, raison pour laquelle la respiration doit être retenue après une inspiration profonde.

Le dépôt intrabronchique dépend non seulement de la taille des particules, mais aussi de l’ intensité du débit inspiratoire. Si l’ inspiration est rapide et forte, ce qui est nécessaire avec un inhalateur à poudre (DPI) pour que de fines particules puissent se former, la part de dépôt central est plus élevée qu’ avec un aérosol-doseur (AD) moderne sous forme de «solution pour inhalation» ou un inhalateur « soft mist » qui produit un doux brumisat (type Respimat®). Avec ces derniers, la nébulisation est activée manuellement et non par l’ inhalation. Cela permet une inhalation très lente avec une meilleure déposition périphérique.

Pour et contre des différents dispositifs d’ inhalation

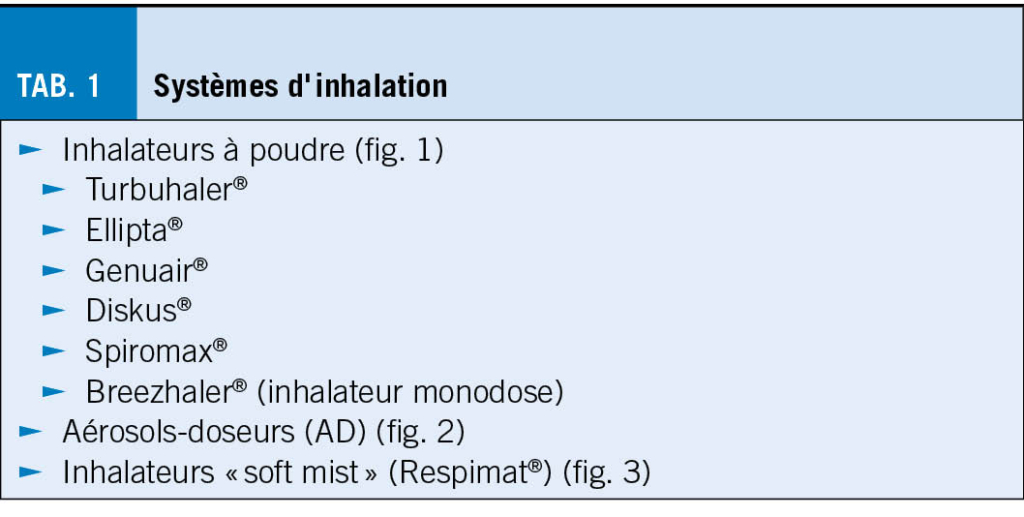

Différents systèmes d’ inhalation existent sur le marché : les inhalateurs à poudre (DPI), les aérosols-doseurs (AD), l’ inhalateur « soft mist » Respimat® et l’ inhalation humide par nébulisation. On distingue ici les nébuliseurs conventionnels des nébuliseurs à maillage (Pari Velox®, Philips Innospire Go®).

Différents facteurs font que l’ un ou l’ autre système d’ inhalation est à privilégier pour chaque patient. Il s’ agit de la capacité de coopération lors de l’ inhalation, qui dépend également de l’ âge, la force inspiratoire, la praticabilité (transport au quotidien) et la résistance aux conditions environnementales (chaleur, froid).

Les aérosols-doseurs existent depuis les années 50 du siècle dernier, c’ est-à-dire qu’ ils ont fait leurs preuves, sont peu coûteux et relativement faciles à ingérer. Les nouveaux AD contenant le médicament en solution dans le gaz propulseur HFA (p. ex. Alvesco®, Foster®) produisent de très petites particules avec une bonne déposition dans les voies respiratoires les plus étroites, ce qui peut être un avantage, notamment en cas d’ asthme. En conséquence, le dépôt en niveau du larynx est faible, de sorte que les corticostéroïdes topiques (CSI) sous cette forme entraînent plus rarement des maux de la bouche ou un enrouement. Dans le cas des AD conventionnels, une dispersion a lieu, c’ est-à-dire qu’ il faut secouer l’ AD avant l’ inhalation pour que le médicament sous forme de poudre se répartisse brièvement et uniformément dans l’ HFA. Sans agitation, seul le gaz propulseur serait nébulisé. Malheureusement, l’ HFA renforce l’ effet de serre beaucoup plus que le CO2, de sorte que l’ utilisation de l’ AD devrait ainsi être réduite. L’ AD est très sensible au froid. Même lors de températures <50, par exemple aux sports d’ hiver, l’ AD ne peut servir à rien (1).

En cas d’ AD conventionnel, il convient d’ utiliser une chambre d’ inhalation (CI) de type Aerochamber® bleu avec embout buccal (pour les enfants >5 ans et les adultes). Cela permet de réduire nettement le dépôt au niveau du larynx qui est autrement élevé. Pour les AD modernes sous forme de «solution», la chambre d’ inhalation n’ est pas nécessaire, sauf si les patients ont des difficultés à coordonner le déclenchement de l’ aérosol et le début de l’ inspiration. En cas de problème de coordination, il est même possible d’ équiper un inhalateur « soft mist » type Respimat® d’ une Aerochamber® (2).

Les inhalateurs à poudre ont été introduits il y a environ 60 ans, d’ abord des inhalateurs monodose, puis multidose. Ils sont généralement faciles à insérer et à emporter. Chez les patients recevant des CSI et qui dépendent de leur voix de par leur profession, un enrouement persistant peut toutefois être limitant. En cas d’ inhalateur DPI, une inspiration vigoureuse est nécessaire pour produire des particules fines. Il existe chez certains fabricants des dummies (par ex. Turbuhaler® rouge), qui permettent de vérifier chez chaque patient si l’ intensité du flux inspiratoire est suffisante pour l’ inhalateur en question. En cas d’ exacerbation, la capacité respiratoire diminue souvent, de sorte que les patients sachant qu’ ils ont des crises d’ obstruction sévère devraient disposer en cas d’ urgence d’ un AD contenant également un bêtastimulant à action rapide.

L’ inhalateur « soft mist » Respimat® est rempli de médicament liquide. Un ressort est tendu par une demi-rotation. Lorsque le ressort est libéré par une pression sur un bouton, il presse une dose mesurée à travers des canaux très fins. Lorsque le liquide ressort, il se forme un très fin nuage d’ aérosol qui peut être inhalé lentement, comme pour l’ AD. Comme le médicament est accompagné de cartouches de réserve et que l’ HFA n’ est pas nécessaire, ce système constitue également une nouveauté du point de vue de la protection de l’ environnement. Malheureusement, aucune demande d’ autorisation de mise sur le marché du Respimat® avec des bêtastimulants à courte durée d’ action ou des CSI n’ a été déposée jusqu’ ici en Suisse.

L’ inhalation humide par nébulisation a perdu beaucoup d’ importance en Suisse. Les médicaments importants n’ existent pas sous forme liquide. Les durées d’ inhalation sont longues, mais un peu plus courtes pour les nébuliseurs à maillage que pour les nébuliseurs de liquides. Leur utilisation se justifie surtout chez les enfants asthmatiques et chez les patients de tous âges atteints de FK (fibrose kystique). Pour ces derniers, il existe des antibiotiques (p. ex. colistine et tobramycine) qui doivent être inhalés régulièrement pour prévenir les exacerbations en cas de colonisation des voies respiratoires par Pseudomonas.

Le système d’ inhalation détermine la technique d’ inhalation

Pour une inhalation correcte, il faut d’ abord expirer, puis inspirer profondément et retenir sa respiration pendant plus de 10 secondes. Au début de la manœuvre d’ inspiration, l’ inhalateur AD ou « soft mist » doit être activé simultanément. Avec un inhalateur DPI, l’ inspiration entraîne automatiquement la libération des particules. L’ avantage est qu’ il n’ est pas nécessaire de coordonner l’ activation et le début de l’ inhalation. D’ un autre côté, l’ inhalation à partir d’ un DPI nécessite un débit respiratoire élevé avec un dépôt partiel au niveau du larynx, et il existe le risque qu’ en cas d’ obstruction aiguë, la pression inspiratoire soit réduite, de sorte que la poudre ne soit pas suffisamment libérée.

L’ inhalation correcte doit être instruite et exercée pour chaque patient. Il est judicieux que le personnel du cabinet soit formé en conséquence. Il faut faire comprendre au patient que l’ inhalation avec un DPI doit être vigoureuse et rapide. En revanche, avec un inhalateur AD et « soft mist », il est important que l’ inhalation soit effectuée très lentement. Il est donc logique, en cas de prescription de plus d’ un inhalateur, de choisir plutôt un traitement combiné, si possible pas deux systèmes qui nécessitent une technique d’ inhalation différente.

L’ instruction unique de la technique d’ inhalation s’ est révélée insuffisante dans la pratique. Lors de consultations répétées, il est donc souhaitable que les patients apportent leur inhalateur et fassent une démonstration de l’ inhalation au personnel formé. La technique d’ inhalation spécifique au dispositif présenté ici peut être consultée sur le site Internet de la Ligue pulmonaire suisse (3) sous forme de clips vidéo et également montrée au patient.

Choix des médicaments pour le patient spécifique

Comme tous les médicaments ne sont pas disponibles dans les quatre formes d’ inhalation possibles, il faut réfléchir avant la prescription à l’ inhalateur le plus approprié pour le patient. On choisit ensuite la bonne substance ou combinaison en fonction du tableau clinique et de la gravité et on vérifie si l’ inhalateur souhaité est disponible avec le médicament choisi. Dans le cas contraire, un compromis est inévitable.

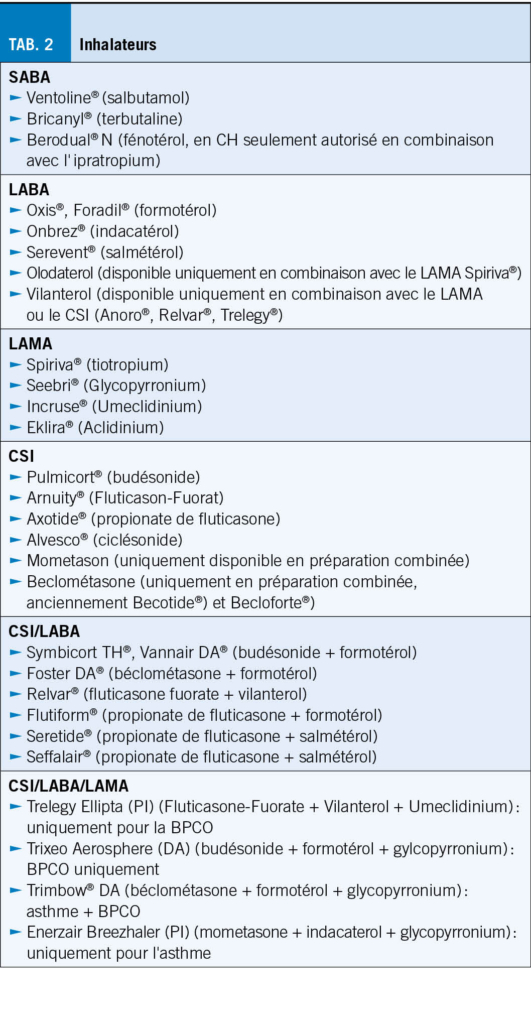

Les médicaments peuvent être divisés en CSI, en bêtastimulants à courte (SABA) ou longue (LABA) durée d’ action et en anticholinergiques (LAMA). En ce qui concerne les LABA, il est important de noter que seul le formotérol a un début d’ action aussi rapide que la Ventoline®, le Bricanyl® ou le Berotec®. Cela a des conséquences pratiques :

Concernant l’ asthme, les directives actuelles de GINA (4) prévoient désormais en première ligne, pour les 5 degrés de sévérité de l’ asthme, que l’ inhalateur d’ urgence ne soit plus un inhalateur SABA, mais un traitement combiné de CSI/formotérol (LABA), car il peut compliquer le contrôle de l’ asthme. Seules les associations suivantes ont été testées dans des études : Symbicort TH® (5) et Foster DA® (6). Concernant l’ asthme léger, cette combinaison n’ est utilisée qu’ en cas de besoin dans les phases stables. En cas d’ asthme modéré et sévère, le médicament peut être prescrit comme traitement de base ou au besoin. Le grand avantage du formotérol est également qu’ il possède une large marge thérapeutique. La quantité normale de formotérol dans une dose de Symbicort TH® 200/6 est de 6μg. A court terme, la dose journalière peut toutefois être augmentée jusqu’ à 72μg au maximum, soit 12 inhalations. Cette forme de traitement porte le nom de MART (maintenance and rescue therapy). Les CSI combinés au formotérol à action rapide en tant que MART présentent également un autre avantage. Les patients peuvent répondre à leur besoin naturel d’ inhaler moins pendant les phases statiques, mais ils remarquent une amélioration rapide d’ une exacerbation naissante en cas d’ augmentation massive des doses dans le cadre d’ une utilisation plus fréquente. Cela leur montre une auto-efficacité de leur action, ce qui améliore à son tour l’ acceptation à long terme.

En cas d’ asthme sévère, l’ ajout d’ un inhalateur LAMA est judicieux

La mise à jour GOLD pour la BPCO (7) a également apporté un changement important. Pendant des années, l’ administration de CSI a été déconseillée en cas de BPCO, car ils peuvent augmenter le risque de pneumonie. Ces dernières années, de nombreuses preuves ont cependant été publiées selon lesquelles l’ inflammation éosinophile typique de l’ asthme apparaît également en présence d’ une BPCO, au sens d’ une coexistence asthme-BPCO (8). De nouvelles études (9) ont clairement montré que chez les patients présentant une éosinophilie sanguine > 0,3 G/l, le risque d’ exacerbation augmente avec un traitement par LAMA/LABA seul. Dans cette situation, les pneumonies ne posaient pas de problème sous les CSI. Cependant, le risque de pneumonie augmente clairement si l’ on prescrit des CSI avec des taux d’ éosinophiles < 0,1 G/l (10). Dans la zone jaune avec des éosinophiles > 0,1 et < 0,3 G/l, un essai thérapeutique peut être entrepris en cas d’ exacerbations fréquentes.

Les chances de trouver une éosinophilie sont maximales pendant l’ exacerbation, avant même l’ administration de corticostéroïdes oraux. Comme la plupart des laboratoires en cabinet médical ne comptent pas les éosinophiles séparément, ces hémogrammes doivent être envoyés séparément à des laboratoires externes.

Cet article est une traduction de « der informierte arzt » 04_2023

Copyright Aerzteverlag medinfo AG

Pneumologie

Hôpital cantonal des Grisons

Loëstrasse 170

7000 Coire

L’ auteur n’ a pas déclaré de conflits d’ intérêts en rapport avec cet article.

1. Rothe T, Fronkova A, Pein T, Latshang TD. Physikalische und klinische Aspekte der Inhalations-therapie bei Asthma und COPD. PRAXIS 2020; 109: 1-6

2. Wachtel H, Nagel M, Engel M et al. In vitro and clinical characterization of the valved holding chamber AeroChamber Plus for administering tiotropium Respimat® in 1-5-year-old children with persistent asthmatic symptoms. Resp Med 2018; 137: 181-90

3. https://www.lungenliga.ch/de/krankheiten-ihre-folgen/asthma/richtig-inhalieren.html

4. www.ginasthma.org

5. Bateman E, Reddel H, O’Byrne et al. As needed budesonide-formoterol versus maintenance budesonide in mild asthma. N Engl J Med 2018; 378: 1877-87

6. Papi A, Corradi M, Pigeon-Francisco M et al. Beclometasone-formoterol as

maintenance and reliever therapy in patients with asthma: a double-blind,

randomised controlled trial. Lancet Respir Med. 2013; 1: 23-31

7. www.copdgold.org

8. Miratvitlles M, Alvarez-Guitierrez F, Calle M et al. Algorithm for identification of asthma COPD overlap. Eur Respir J 2017; 49: 1700068 [https://doi.org/10.1183/13993003.00068-2017]

9. Lipson DA et al. Once-daily single-inhaler triple versus dual therapy in patients with COPD. NEJM 2018; 3: 1671-80

10. Martinez-Garcia MA et al. Inhaled Steroids, Circulating Eosinophils, Chronic

Airway Infection, and Pneumonia Risk in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. A Network Analysis. J Respir Crit Care Med 2020; 201: 1078-85