Das obstruktive Schlafapnoe Syndrom (OSAS) ist eine sehr häufige Erkrankung mit grossen gesundheitlichen und gesellschaftlichen Folgen. Die moderne Gesellschaft stellt uns immer grössere Anforderungen: Häufig sind Müdigkeit, Schläfrigkeit und sogar Burn out / Depression die Folgen. Die konsequente Therapie und das Aufrechterhalten der Compliance der OSAS Patienen zahlen sich schnell aus.

The tired and drowsy patient is a frequent challenge in general practice. First, it is important to keep drowsiness from drowsiness, as differential diagnoses and clarifications diverge. Among the many differential diagnoses of drowsiness (actually the domain of sleep medicine), one must first think of the most common disease with major health and social consequences, namely the sleep apnea syndrome. Proper clarification is not a challenge, but establishing and maintaining the best therapy, CPAP, can be difficult. The difficulties are not technical, as the modern CPAP machines and masks provide very sophisticated and gentle therapy, but more often a problem of motivation and insight of the patients. The alternative therapies are only suitable for mild forms and are efficient and often not easy to pull through. Since the chronic condition can only be corrected and can not be cured (with the exception of the operative measures), the therapy must also be chronic. It is not uncommon for patients to remain drowsy while on therapy. This article briefly discusses all these aspects. that patients remain sleepy under therapy. This article briefly discusses all these aspects. that patients remain sleepy under therapy. This article briefly discusses all these aspects.

Fatigue vs. drowsiness

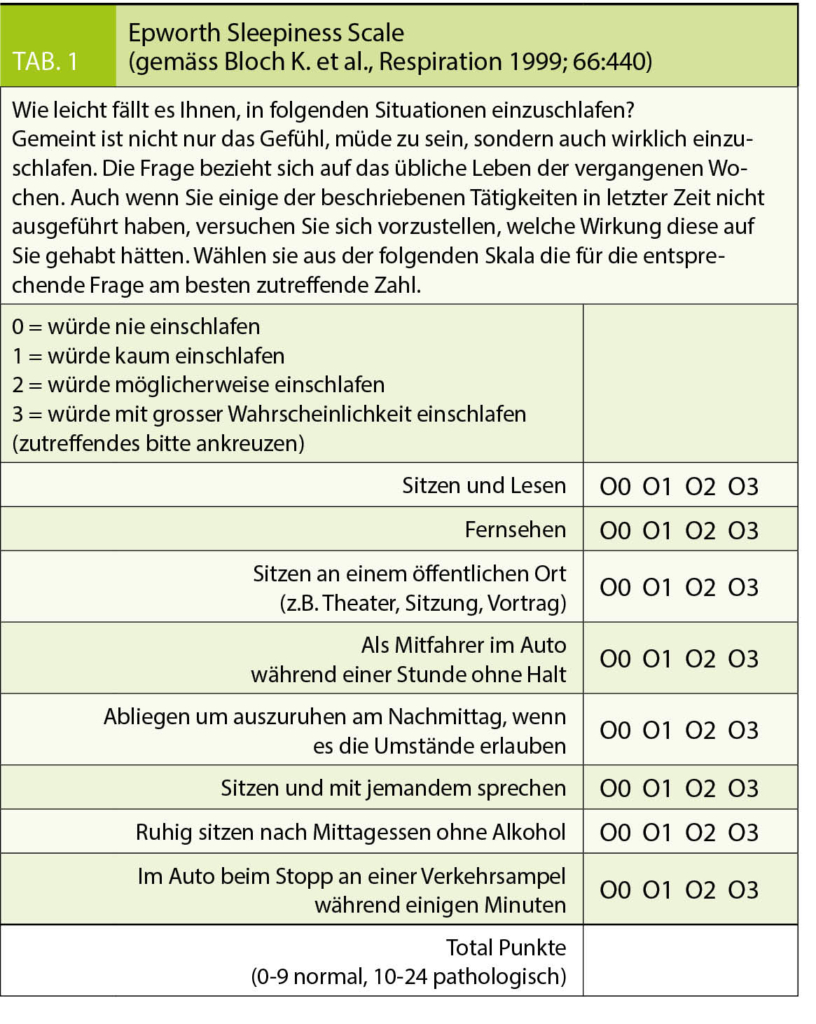

Fatigue means being „tired, exhausted, lacking in energy“, „sore muscles“, the body is tired but not necessarily the head. Drowsiness is the „upper stage“ of fatigue – „the head is tired“, „the eyes are heavy“, one must defend oneself against the urge to sleep. If it does not succeed, it comes to a microsleep or Einnicken. The drowsiness is normal in the evening, at certain times (postprandial) even during the day. The condition may vary from day to day, depending on the length of the night’s sleep. These variations must be taken into account when questioning patients. The established (and validated in German) tool for measuring sluggishness is the Epworth Drowsiness Scale (ESS). This tool is widely available and known (see Table 1). It is a self-assessment, ie to be filled in by the patient (not necessarily in consultation with the doctor). In my experience it is worth going through the ESS with the patient again. Often, the result is corrected downwards (normal to 10 points), since the patient often uses „fatigue“ in the assessment. Two other important explanations are: „Please report an average of the last 4-6 weeks“ and „only consider the daytime, ie from getting up to 2 hours before going to bed“.

Die Differenzialdiagnose der Müdigkeit ist sehr breit: die häufigsten Ursachen sind körperliche Erkrankungen (Herzinsuffizienz, Eisenmangel mit oder ohne Anämie, Hypothyreose, M. Addison, B-Symptome bei Tumoren oder Systemerkrankungen) oder psychische Erkrankungen wie Depression, chronische Insomnie, Burn-out.

Die Differenzialdiagnose der Schläfrigkeit beinhaltet: Schlafmangel (Schlafinsuffizienz-Syndrom, Circadiane Schlaf-Wach-Rhythmusstörungen wie Schichtarbeit/Jetlag oder Schlafphasen-Verschiebungen); Restless Legs Syndrom und andere Bewegungsstörungen; ineffizienter Schlaf wie bei Schlafapnoe-Syndrom, Epilepsie oder Parasomnien; neurologische Erkrankungen wie Narkolepsie oder die ganz seltene idiopathische Hypersomnie.

OSAS Epidemiologie, Klinik und Komorbiditäten

Das einfache Schnarchen ist häufig, macht aber nicht schläfrig. Mit zunehmendem Alter (und Gewicht) kommt es bei Männern über 60 Jahre bis in 45% und bei Frauen 25% vor. Das OSAS ist eine sehr häufige Erkrankung, zunehmend mit dem Alter und Gewicht. Bei Männern ist es generell in 4% , bei Frauen in 2 % der Gesamtpopulation zu treffen (Prävalenz). Das OSAS ist definiert durch einen Apnoe-Hypopnoe Index (AHI) > 15/h, auch ohne Leidensdruck/Klinik/Komorbiditäten, oder bei AHI> 5/h mit Klinik oder Komorbiditäten (s. unten). Formal gilt die Unterteilung in 3 Schweregraden: leicht bei AHI 5-15/h, mittelschwer bei AHI 16-30/h und schwer bei AHI > 30/h.

Als Risikofaktoren gelten: das männliche Geschlecht, Alter, Adipositas und anatomische Gegebenheiten wie eine behinderte Nasenatmung und enge Rachenverhältnisse. Das Zentrale SAS, die Cheyne-Stokes’sche Atmung und die gemischten Formen werden hier nicht diskutiert.

Die Klinik beinhaltet Tagessymptome (Schläfrigkeit, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, reduzierte Reaktionsfähigkeit, Reizbarkeit, depressivie Verstimmung, Potenzstörungen, trockener Rachen) und Nachtsymptome (fremdanamnestisch Atempausen, lautes zyklisches Schnarchen, Erstickungsanfälle, Erwachen, oberflächlicher und nicht erholsamer Schlaf, Palpitationen, Nachtschweiss, Nykturie, Durst).

Die Komorbiditäten beinhalten auch sehr häufige und sich einander potenzierende Zustände wie (in Klammern Prävalenz von OSAS bei der jeweiligen Krankheit): therapieresistente arterielle Hypertonie (83%), Adipositas (77%), chronische Herzinsuffizienz (76%), DM Typ 2 (72%), nach CVI (62%), VHF (49%). Das OSAS gilt als selbstständiger Risikofaktor für KHK. Das kardiovaskuläre 10-Jahresrisiko (Morbidität und Mortalität) steigt massiv ab dem mittelschweren OSAS (AHI > 15/h). Bei diesen Komorbiditäten ist es heutzutage ein Kunstfehler, wenn man nicht an ein OSAS denkt. Ein OSAS beeinflusst massiv das perioperative Risiko bei jeglicher Operation in Intubationsnarkose, insbesondere bei Magen-Bypass-Chirurgie.

Die gesellschaftlichen Folgen sind von «harmlos» − bei qualitativ schlechter Arbeit als Folge der Schläfrigkeit bis «gravierend» − bei Betriebs- und Verkehrsunfällen. Die Frage der Fahruntauglichkeit muss beim ersten Verdacht auf OSAS mit Schläfrigkeit mit dem Patienten thematisiert werden.

Therapieoptionen

Die allgemeinen Massnahmen wie Einhalten der Schlafhygiene-Regeln (v.a. Schlafdauer über 7 Stunden!), Vermeiden von Alkohol am Abend, Sedativa, Hypnotika und Opiate, Vermeiden von Auto fahren bei Schläfrigkeit sind immer als erstes zu empfehlen. Zu den «einfachen Massnahmen gehört auch die so genannte Lagetherapie (Vermeiden der anfälligen Rückenlage). Diese ist indiziert nur bei leichtem bis mittelschwerem Befund, wenn die Akzentuierung in Rückenlage einen AHI>30/h nicht übersteigt.

Die (mit Abstand) beste Therapie ist die CPAP Therapie, heutzutage flexibel gestaltet mit einem autoadaptiven Druck (AutoCPAP oder APAP Therapie). Sie funktioniert vom leichten hin bis zum schwersten OSAS und muss immer als 1. Wahl vorgeschlagen werden. Erst wenn sie sich mit allen «Tricks» (s. unten) nach 3 Monaten nicht etabliert (CPAP-Trial), kommt die 2. Wahl, nämlich die Kieferspange zum Zug. Die HNO-operativen (häufiger indiziert) und kieferchirurgischen (viel seltener indiziert) Massnahmen kommen nachher. Bei den HNO-Massnahmen ist selbst mit aggressiver Multilevel-Chirurgie höchstens eine Reduktion des Ausgangs-AHI von 50% zu erzielen, dabei besteht ein erhöhtes perioperatives Komplikationsrisiko (wie bei jeder Operation), die Resultate sind bei Misserfolg nicht rückgängig zu machen. «Einfachere» Operationen im nasalen Bereich können durch die Verbesserung der nasalen Atmug die Compliace mit der CPAP Therapie verbessern. Ein kieferchirurgischer Eingriff kann bei sorgfältiger Indikation heilend sein, ist aber viel komplexer.

Hier ist folgendes zu erwähnen: Wenn bei morbider Adipositas als Ausgangslage ein schweres OSAS besteht, kann die Bypass-Chirurgie leider, selbst wenn sie erfolgreich ist, das OSAS nicht heilen. Selbst bei massiver Gewichtsabnahme reduziert sich der AHI-Ausgangsbefund um maximal 50%. Ein pragmatischer Approach ist, eine etablierte CPAP Therapie weiter zu führen. Wenn das definitive neue Gewicht erreicht ist und stabil bleibt, kann man nach 2 Wochen CPAP-Pause eine native respiratorische Polygraphie als Standortbestimmung durchführen. Wenn der AHI > 15/h bleibt, besteht weiterhin eine Therapie-Indikation.

Man muss betonen, dass nur die CPAP Therapie durch das ganze Band der Schweregrade funktioniert, hingegen alle anderen Therapien beim schweren OSAS versagen.

COMPLIANCE gross geschrieben

Die Compliance beginnt mit dem guten Arzt-Patienten Verhältnis, verlangt von beiden Parteien eine langfristige Perseveranz. Es beginnt mit der Erklärung der gesundheitlichen Folgen (bei Männern muss man die Impotenz ansprechen), mit dem ernsthaften Hinweis auf die Fahruntauglichkeit bei einem nicht behandelten OSAS (selbst wenn die Schläfrigkeit verneint wird).

Dann muss man alle Ängste und Vorurteile gegenüber der CPAP Therapie abbauen. Nur wenn die Therapie mit «Liebe» seitens des Arztes und mit Geduld / Motivation seitens des Patienten angegangen wird, nur dann fruchtet sie.

Die «Tricks» seitens des Arztes sind, die richtige CPAP Einstellung und vor allem Maske zu wählen. Selten kommen die Fullface Masken zum Zug (< 10%). Ganz wichtig ist die möglichst freie nasale Atmung, damit man ein Problem an der «Eigangspforte» vermeidet. Neben dem langfristigen Einsatz von NaCl-Nasensprays, temporär Einsatz von Dekongestiva (ev. noch Kortisonspray), muss man praktisch immer grosszügig mit einem Warmluftbefeuchter arbeiten. Der kleine Mehraufwand lohnt sich immer – dann bleibt oft die befürchtete Erstickungsangst bei verlegter nasaler Atmung aus.

Die ganze Therapie ist zu Beginn eine «Desensibilisierung» – muss langsam angegangen werden. Es gibt Patienten, die schon am nächsten Morgen begeistert sind, manche brauchen bis 2 Wochen bis sie richtig durchschlafen und profitieren.

Erste Nachkontrollen sind auf Wunsch des Patienen immer sinnvoll, seitens des Arztes sollte man bei vermuteten Anlaufschwierigkeiten spätestens nach 2-3 Wochen telefonisch anfragen. Häufig sind kleine Anpassungen im Druck, Befeuchtungsniveau oder ein Maskenwechsel matschentscheidend.

Der Patient als Hauptleidender und von der Therapie Profitierender muss seinen Teil leisten. Die Schläfrigkeit / Leidensdruck / gesundheitliches Risiko erholen sich nur bei konsequentem Tragen der Maske (in min. 80% der Nächte langfristig) für > 4 Stunden/Nacht. Für die gegebene Fahrtauglichkeit verlangt man sogar > 5 Std./Nacht. Mit der modernen integrierten Software in den Geräten lassen sich alle Details aufnehmen und sogar ferngesteuert auslesen (im Sinne des Patienten, nicht zur Überwachung). So erfährt man sofort ob das Problem an der Druckeinstellung, an der Maske (Leckage) oder an der Compliance liegt, oder aber bestätigt man den Erfolg. Das wirkt motivationssteigernd.

Alle anderen Therapien bieten diese Monitor-Möglichkeiten nicht an.

LungenZentrum Hirslanden

Witellikerstrasse 40

8032 Zürich

v.popov@lungenzentrum.ch

Der Autor hat in Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte deklariert.